Читать книгу König Heinz und Junker Jörg - Sabine Appel - Страница 8

Die letzten Tage des Königs Januar 1547

ОглавлениеIm Whitehall Palace in London lag der sieche König aufgetürmt auf seinen Kissen, und um ihn herum herrschte eine Atmosphäre der Angst und der Anspannung.

Vom nahenden Tod des Königs durfte unter Todesandrohung niemand sprechen, denn das galt als Hochverrat. Es galt aber mittlerweile fast alles in England als Hochverrat, und Heinrichs Untertanen mussten seit einiger Zeit das Gefühl haben, der König spaziere sogar durch ihre Gedanken. Vor allem in seiner unmittelbaren Umgebung musste quasi jeder permanent darauf gefasst sein, dass die königliche Gunst infolge geringster Anlässe und ohne jede Vorwarnung plötzlich in Ungnade umschlug. Des Verrats bezichtigt, führte das bei den Betroffenen häufig sehr schnell zur Vernichtung, und zwar auch im physischen Sinne. Der einstige Hoffnungsträger der Tudors, der einst so lebenslustige und vitale König mit seinen englischen Farben und mit seiner imposanten Statur hatte sich über die Jahre zu einem Despoten entwickelt, dessen Unberechenbarkeit so groß war wie sein allgegenwärtiges Misstrauen und seine Grausamkeit, die er immer wieder vereinzelt bewies. Rund 72.000 Hinrichtungen fallen in die Regierungszeit Heinrichs VIII., die meisten von ihnen in den späteren Jahren. Philipp Melanchthon nannte ihn im fernen Wittenberg den „englischen Nero“, ein bald europaweit geflügeltes Wort. Sein Biograf Robert Hutchinson führt die offenkundige Persönlichkeitsveränderung des Königs in seiner Endphase aus heutiger medizinischer Sicht auf eine Stoffwechselkrankheit zurück, das sogenannte Cushing-Syndrom. Was man sicher weiß, ist: Henry hatte enormes Übergewicht, Diabetes und ein offenes Bein. Der ehemals sportliche Vollblutmann brachte zum Schluss bei einer Körpergröße von 1,92 Meter um die 160 Kilo Lebendgewicht auf die Waage und war mit der Zeit zunehmend bewegungsunfähig geworden, weshalb man ihn mithilfe mehrerer kräftiger Männer auf einer entsprechend präparierten Sänfte umhertragen musste. Auch diese Immobilität machte den einst vitalstarken Mann nachvollziehbarerweise vermehrt aggressiv. Doch es war nicht nur sein körperlicher Verfall, der Henry quälte. Auf seine sechsundfünfzigjährige Wegstrecke zurückblickend, davon achtunddreißig Jahre als englischer König, musste er sich eigentlich vergegenwärtigen, dass er nicht allzu viel Anlass hatte, mit sich und seinen Dingen im Reinen zu sein – ohne dass er dies allerdings zugeben konnte. Henry war fromm. Er wollte immer ein gottgefälliger König sein, und als junger Mann hatte er Gott und den Papst und die Heilige Kirche mit dem Schwert und schließlich sogar mit der Feder verteidigt. Dass Gott ihn dann doch strafte – erst, indem er ihm keine Söhne gewährte, dann, indem er seinen Weg einer bewussten Sündenkorrektur, um Gott wieder gefällig zu sein, offenbar doch nicht absegnete –, das trieb ihn um, meistens zumindest. Seine Nachfolge abzusichern, war der Dreh- und Angelpunkt seines politischen Handelns gewesen. Da das so schwierig war, war es vermutlich für Henry nicht ganz von der Hand zu weisen, dass möglicherweise kein Segen über der Dynastie stand, die erst vor einer Generation auf den Thron gelangt war. Wie sonst sollte man diese Folge von Tragödien erklären, die besonders sein bewegtes Eheleben kennzeichneten? Diese Aneinanderreihung von Sünde, Verrat, Unfruchtbarkeit, totgeborenen Kindern und theologischem Inzest? Henrys persönliches Fazit: sechs Ehefrauen, von denen er zwei aufs Schafott gebracht hatte. Drei Kinder aus drei verschiedenen Ehen, davon ein einziges legitimes Söhnchen von schwacher Gesundheit und zwei bastardisierte Töchter, die er wohl kaum für die Thronnachfolge ins Spiel bringen konnte. Ob er über die Tragödien und seinen Verantwortungsanteil jemals nachdachte? Das Umsichschlagen in Henrys Spätzeit ist zumindest ein Hinweis darauf, dass seine vielfältigen Gewissenserforschungen in Bezug auf seine königliche Gottesbeziehung am Ende nicht völlig harmonisch ausfielen. Frieden mit seinem Gott machte er indessen auf seine eigene, königlichselbstgefällige Weise, denn obwohl er zum Beispiel auf traditionelle, altgläubige Weise ans Fegefeuer glaubte, war er offenbar sicher, davon nicht betroffen zu sein. Zu seinem königlichen Amt war er von Gott berufen, davon blieb er fest überzeugt, und so war auch sein Königtum danach auszurichten, dass er unter anderem als von Gott berufener König den wahren christlichen Glauben verteidigte. Darüber allerdings herrschte kein Einvernehmen mehr in der Christenheit. In jüngerer Zeit wurde darüber ausgiebig disputiert, und zum Missfallen des Königs erfolgten diese Dispute nicht nur unter Klerikern oder Königen, unter Gelehrten und namentlich Theologen, sondern sie fanden neuerdings in jeder Bierkneipe statt, in Tavernen und an noch weit weniger ehrbaren öffentlichen Orten, und zwar ausgetragen von sämtlichen Vertretern des Volkes, die auch noch alle die Bibel lasen, sofern sie des Lesens mächtig waren, seit es die Heilige Schrift in der Volkssprache gab. Das fand Henry ungehörig und höchst besorgniserregend, und wenn er auch den Druck der englischen Bibel selbst auf den Weg gebracht hatte, was nicht mehr rückgängig gemacht werden konnte, so bereute er es, da damit seine Befürchtungen wahr wurden. Letztlich untergrub diese freie Bibellektüre auch seine königliche Autorität.

Wo er selbst religiös stand, der König, der eine Art Reformation in seinem Land initiiert hatte, indem er sich im Zuge eines verworrenen Scheidungsverfahrens nach enervierenden Jahren des Wartens von Rom trennte, um seine eigene englische Staatskirche zu gründen, das wusste Henry wohl selbst nicht so genau. Er war Oberhaupt seiner eigenen Staatskirche, aber er war kein Neugläubiger, von welcher Sorte auch immer. Die Ketzer in seinen Reihen ließ er verfolgen, und er brachte sie genauso zu Tode wie die Papisten, die sich weigerten, seinen königlichen Supremat anzuerkennen. Eigentlich ließ er nur die am Leben, die seine royalen Entscheidungen mittrugen, sie förderten, seine ausgedehnte Macht anerkannten und nichts erkennen ließen, was man als Verrat deuten konnte. Drei Lordkanzler hatte Henry in relativ wenigen Jahren verschlissen, und alle drei hatten ihren Sturz, also die königliche Ungnade nicht überlebt. Thomas Cromwell, einer der genialsten Männer im unmittelbaren Dunstkreis des Königs, hatte diesen Titel des Lordkanzlers zwar nicht besessen, aber eine Zeitlang besaß er an Henrys Hof eine vergleichbare Macht wie früher der opulente Kardinal Wolsey. Der Selfmademan, der aus dem Nichts kam, das große Finanzgenie, der Henrys Lösung von Rom entscheidend vorantrieb und sie auch verfassungsmäßig konsolidierte, dehnte nicht nur die königliche Macht Henrys aus, sodass sie eine nahezu imperiale Größe besaß, sondern er versprach Henry auch, ihn so reich zu machen wie keinen englischen König zuvor. Cromwell hat sein Versprechen gehalten, doch all die Reichtümer, die er dem König durch die Auflösung der Klöster und die Aneignung des gesamten englischen Kirchenbesitzes verschafft hatte, waren längst aufgebraucht. Hauptsächlich waren sie in Henrys Kriegsunternehmungen geflossen, die allesamt relativ glücklos verliefen. Am Ende war der König in einer vergleichbaren Höhe verschuldet, wie sein Vater Heinrich VII. ihm einstmals gefüllte Schatzkammern hinterließ. Auch Thomas Cromwell, vom König sogar erhoben zum Grafen von Essex, hat Henry 1540 hinrichten lassen, aber aus anderen Gründen als seinen De-facto-Vorgänger Sir Thomas More, der ein glühender Anhänger der römischen Kirche war und der Henry den Suprematseid verweigerte. Bei Cromwell lautete der Vorwurf für das Todesurteil Häresie, aber das war im engen Sinne auch nur ein Vorwand, denn der rein politisch agierende Cromwell war religiös einigermaßen indifferent, verfolgte aber nichtsdestoweniger eine protestantische Politik, die eine Machtverschiebung innerhalb der europäischen Konstellationen begünstigte und letzten Endes den progressiven Strömungen der Zeit Rechnung trug. Er brachte seinen König mit den deutschen Lutheranern und mit dem Schmalkaldischen Bund in Beziehung, indem er ihm eine Braut ins Bett legte, die Henry nicht nur unattraktiv fand, sondern unappetitlich. Die Prinzessin vom Niederrhein, die Henry heiraten sollte, um den Ehrgeiz seines Ratgebers nach fester Einbindung in die protestantischen Bündnisverhältnisse auf dem Kontinent zu befriedigen, war für den König aber vielleicht auch deshalb so abstoßend, weil sie für etwas stand, was Henry nicht wollte: eine Allianz mit dem protestantischen Verteidigungsbündnis gegen die Religionspolitik des katholischen Kaisers, eine Allianz mit dem Luthertum und indirekt mit dem tölpelhaften Reformator aus Wittenberg. Davon bekam Henry Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen, royale Wutanfälle oder was immer man wollte. Die Episode mit dem deutschen Tölpel aus Wittenberg, der auch seinen royalen Lebensweg gekreuzt hatte, wenn auch nur mittelbar und ohne dass er ihm zum Glück je begegnete, war dann auch sicher so ziemlich das Letzte, woran er sich gerne erinnern wollte in seinen letzten Jahren, Monaten, Wochen, Tagen und Stunden.

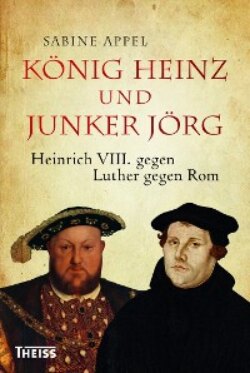

Der alte König Heinrich VIII., Stich von Cornelis Massys, 1544.

Seine Königin, Ehefrau Nummer sechs, hatte Henry bereits Weihnachten in eine andere Residenz, nach Greenwich geschickt, sodass sie auch jetzt in seinen letzten Tagen nicht mehr in seiner Nähe war. Warum tat er das? Catherine Parr war die fürsorgliche Gefährtin seines Lebensabends, über die er sich immer nur liebevoll äußerte. Als er die zweifache Witwe, die damals Dreißigjährige 1543 heiratete, zog er wahrscheinlich einen Schlussstrich unter den Nachfolgewahn, unter die großen Gefühlsturbulenzen und unter die Dramen seiner früheren Ehen, zuletzt mit einer koketten Kindfrau, die jünger war als seine älteste Tochter. Die letzte seiner sechs Ehefrauen sollte nur noch die beschwerlichen Tage seines Alters begleiten, und das tat Catherine, war sie doch auch die Krankenschwesterrolle aus zwei vorangegangenen Ehen mit älteren und kränkelnden Gatten gewohnt. Die Tochter eines mächtigen Magnaten des Nordens und einer gesellschaftsbewussten Mutter, die eine Art Bildungssalon, einen privaten Studienzirkel gegründet hatte, in den Aristokraten ihre heranwachsenden Söhne schickten, war aber nicht nur außerordentlich bildungsbeflissen, sondern auch hinlänglich vertraut mit dem Gedankengut der Reformation. Während Catherine den alten König umsorgte, dem sie auch eine mindestens ebenbürtige Gesprächspartnerin war in schöngeistigen und theologischen Themen, unterhielt sie in ihren Privaträumen einen Lektürekreis, in dem häretische Literatur debattiert wurde und zu dem auch glühende Lutheraner gehörten. Auch ihre Dienerschaft bestand zum Großteil aus solchen. Henry wird das gewusst haben, aber er hat es wohl weitgehend ignoriert. Um ihm die Zeit zu vertreiben und ihn von seinem schmerzenden Bein abzulenken, las Catherine ihm Texte vor, Gebete, Psalmen und Meditationen, und sie stieß diverse Debatten an, die sich offenbar an der Grenze einer subtilen Unterweisung im neuen Glauben bewegten. Henry hat das mitunter gemerkt, und er hat seine Gattin einmal polternd zurechtgewiesen, sie solle ihn nicht belehren, denn er sei ihr Herr und Haupt und so weiter. Der König erhob schließlich selbst einigen Anspruch auf Gelehrsamkeit im Bereich der Theologie, doch seine Standpunkte hatten sich trotz aller neuen Debatten seit seiner Jugend fast nicht geändert. Während er es anscheinend geschehen ließ, dass sein Sohn Edward, der Thronfolger, von Protestanten reinsten Wassers erzogen wurde, implizierte die Gelehrsamkeit seiner Frau samt ihrer konfessionellen Sympathisierungen den Verlust seiner Autorität als Gatte und Ehemann. Entsprechend äußerte er sich auch einmal gegenüber seinem erzkatholischen Bischof Gardiner, der den Hinweis mit Verve aufgriff und die entsprechenden Untersuchungen gegen die Königin einleitete. Es gibt eine Szene aus Henrys mittlerer Zeit seiner Ehe mit Catherine, die zu beweisen scheint, dass dieser Mann am Ende zu allem bereit war. Während er mit Catherine und einigen Ehrendamen im Garten saß, näherten sich Wachsoldaten, um die Verhaftung der Königin vorzunehmen, die Henry veranlasst haben muss, sonst wäre eine solche Aktion kaum zu erklären. Da er es sich aber offenbar wieder anders überlegt hatte, fuhr Henry den Kanzler Wriothesley an, der die Wachsoldaten in seinem Gefolge hatte, nannte ihn „Schurke“ und „Bestie“ und brüllte die ganze Gesellschaft zusammen. Seine Ehefrau, die zu Tode erschrocken war und die sich von nun an sehr demütig gegenüber ihrem König benahm, überlebte die Szene und manche andere, sie überlebte den König, und vor allem überlebte sie die Ehe mit diesem König, aber wahrscheinlich nur knapp und weil Henry wusste, er hatte nicht mehr die Kraft, eine weitere Ehefrau aufs Schafott zu befördern, und er hatte auch nicht mehr die Zeit, sich hinterher eine neue zu suchen. In seinen letzten Lebenswochen wollte er Catherine nicht mehr an seiner Seite haben, warum auch immer. Vielleicht hatte er Angst, doch noch für ihre theologischen Unterweisungen empfänglich zu sein, vielleicht wollte er sie auch einfach nur fernhalten von seinen letzten Verfügungen. Dass Catherine nicht die Regentschaft für seinen minderjährigen Sohn Edward nach seinem Ableben übernehmen sollte, war für Henry ganz klar, aber das erklärte sich auch schon daraus, dass sie ja nicht seine leibliche Mutter war. Am Ende sorgte Henry noch eher dafür, dass die Altgläubigen wie Stephen Gardiner, Bischof von Winchester, nach seinem Ableben keinen Einfluss erhielten, als dass er die Reformierten bekämpfte, etwa seinen Erzbischof Cranmer, der auch oft zittern musste in Henrys Nähe. Schließlich waren die Altgläubigen ja schon deshalb seine erklärten Feinde, weil sie insgeheim dem Papst huldigten und seinen Supremat nie wirklich anerkannten, während die Reformierten ihm zu diesem verholfen hatten, weshalb er ihnen eigentlich dankbar sein sollte. Am Ende musste er es tatsächlich so sehen, und so fand er sich, wie es scheint, damit ab, dass England ein protestantisches Land werden würde, sobald er nicht mehr war. Wie hätte er es sonst hinnehmen können, dass puritanisch angehauchte Protestanten Prinz Edward erzogen, die im Wesentlichen nach seinem Ableben den von Henry testamentarisch verbrieften Regentschaftsrat bilden würden, solange der junge König noch nicht volljährig war?

Was das königliche Testament anbelangt und damit ja auch die so wichtige Erbfolgefrage, so gibt es da einige Unklarheiten, da man bis heute nicht genau weiß, welche Version am Ende tatsächlich vollstreckt wurde, als Henry in den frühen Morgenstunden des 28. Januar 1547 verstarb. Er hatte sein Testament kurz vor seinem Tod noch einmal ändern lassen, es aber dann nicht unterschrieben. Es war lediglich mit einem königlichen Stempel versehen, eine Praxis, die in seinen letzten Regierungsjahren durchaus üblich geworden war, ersetzte sie doch das lästige Unterschreiben von unzähligen Dokumenten des auch gichtgeplagten alternden Königs im täglichen Regierungsgeschäft. Bei einem so wichtigen Dokument wie dem Testament nimmt das allerdings wunder, und die schottischen Stuarts, die Henrys Tochter Elizabeth in Gestalt der regierenden schottischen Königin Mary noch einmal viel Kopfzerbrechen bereiten sollten, bauten ihren vermeintlichen englischen Thronanspruch stets darauf auf, dass die in Kraft getretene Testamentsfassung, die ihre Linie ganz ausließ, angeblich nicht die von Henry abgesegnete war und folglich auch nicht seinem letzten Willen entsprach. Erstaunlich war sie in jedem Fall, denn sie setzte sowohl Mary als auch Elizabeth, die ja beide zu Bastarden erklärt worden waren, in die natürliche Thronfolge ein. Erst aber kam Edward, der erst achtjährige Sohn aus Henrys Ehe mit seiner dritten Gattin Jane Seymour. Edwards Investitur zum „Prince of Wales“ hätte eigentlich am 19. Januar stattfinden sollen, und Henry dachte eigentlich, er verschiebe sie nur und werde sie noch persönlich vornehmen können. Sein letzter öffentlicher Auftritt war im Spätsommer des vergangenen Jahres gewesen. Da hatte er für die französischen Delegierten, die zum Friedensschluss von Camp zwischen Frankreich und England angereist waren, in Schloss Hampton Court ein großes Festbankett ausrichten lassen. Eigentlich wollte er diesen Friedensschluss nicht. Frankreich war Englands Erzfeind, und Henry hatte fast bis zum Schluss den Traum von der französischen Königskrone geträumt. Aber der englische König war finanziell abgebrannt und konnte sich keine weiteren Kriege mehr leisten. Ob als Affront oder aus reiner Lust an der Provokation, ob als Ausdruck seiner changierenden Stimmungen oder wechselnden Meinungen, aus dem Bedürfnis, seine Autorität zu bekunden, oder warum auch immer, jedenfalls brüskierte der königliche Gastgeber seine französischen Gäste damit, dass er unvermittelt während des Festbanketts ausrief, man solle endlich die „wahre Religion“ in England und Frankreich einführen und die Heilige Messe in eine Kommunionsfeier umwandeln. Auch Kaiser Karl solle das tun. Alle in Europa, so Henry, sollten das tun, was allerdings vor allen Dingen bedeute, den Supremat des Papstes zurückzuweisen. Alle Könige, sämtliche Herrscher sollten den Supremat des Papstes zurückweisen. Das freilich war für Henry ein fait accompli, und er wollte ihn ganz sicher nicht rückgängig machen. Was ansonsten seine religiöse Haltung betraf, so glaubte Henry nach wie vor an die traditionelle Rolle des Priesters, er glaubte ans Fegefeuer, und er propagierte die althergebrachte Auslegung der Eucharistie. Er wollte alle sieben Sakramente behalten, und Luthers sola fide-Lehre war für ihn nur die Aufforderung zu einem unmoralischen Leben. Auch war er nach wie vor gegen die Priesterehe, und die allgemeine Bibellektüre war seiner Meinung nach für ein Staatswesen eine gefährliche Sache. Die von den progressiven Kräften in seinen Reihen im Jahre 1536 aufgestellten zehn Glaubensartikel, die der Augsburger Konfession ziemlich nahekamen, hat er später mit seinen konservativen Kräften nahezu vollständig eliminiert. Dabei blieb es weitgehend. Es ist also nicht sehr wahrscheinlich, dass Henry sein Leben ‚evangelisch erleuchtet‘ beschloss, auch wenn seine patriotischen Landsleute damals wie später das gerne so sehen wollten. Heinrich VIII. war ein Reformkatholik ohne Rom.

Bis einen Tag vor seinem Tod blieb Henry ansprechbar und bei vollem Bewusstsein. Am 27. Januar besprach er sogar noch einige Staatsangelegenheiten mit seinen Räten. Als offenkundig wurde, dass der König nicht mehr lange zu leben hatte, fasste sich einer seiner Diener ein Herz und teilte ihm mit, nach menschlichem Ermessen neige sich nun sein Leben dem Ende zu. Ob er angesichts dessen die Beichte ablegen wolle. Henry murmelte, die große Gnade des Herrn Jesus Christus sei imstande, ihm alle seine Sünden zu vergeben, wenn sie auch größer seien als bei anderen Menschen. Er wolle den Dr. Cranmer, so Henry. Das war ein Ketzer, er wusste es. Er hatte in Deutschland sogar, dem Reformator folgend, geheiratet, was Henry ebenfalls wusste und mit einiger Diskretion tolerierte. Seine letzten Worte, bevor Cranmer kam, um ihm die Letzte Ölung zu geben (!), waren, er wolle jetzt erst ein wenig schlafen, und dann werde er ihn, seinen Diener, benachrichtigen, ob er die Beichte ablegen wolle. Doch dazu kam es nicht mehr, denn er erlangte anschließend sein Bewusstsein nicht mehr zurück. In seinem Testament hatte König Heinrich seinen Wunsch ausgedrückt, die Heilige Jungfrau und alle himmlischen Heerscharen sollten für seine Seele beten, auf dass der Übergang zum ewigen Leben möglichst übergangslos und möglichst schmerzlos erfolge. Das wäre zu hoffen für Heinrich VIII. Die himmlischen Heerscharen hatten da aber bestimmt recht viel zu tun.