Читать книгу König Heinz und Junker Jörg - Sabine Appel - Страница 9

Luther auf der Wartburg 1521/22

ОглавлениеAuf der Wartburg bei Eisenach über den Gipfeln des Thüringer Waldes verbrachte der Mann, der gegen Papst, Kaiser und Reich rebelliert hatte, nach turbulenten Wochen und Monaten eine keineswegs freiwillige Zeit des Rückzugs in vollkommener Stille. Hinter hochgelassenen Zugbrücken und hinter den Butzenscheiben einer einfachen (holzgetäfelten) Stube befand er sich in der weltabgeschiedenen Festung in einer Zwangseinkehr, zurückgeworfen auf sich selbst und nur im Zwiegespräch mit seinem Gott – und dessen Gegenspieler. Die dunkle Ahnung, die später auch im Kirchenlied Ausdruck fand: dass, wo Gott war, wo Christus war, auch gemeinhin der Teufel nicht weit war, die wurde dem Schutzgefangenen hier einmal mehr zur erlebten Gewissheit. Der große Gegenspieler hatte eine große Vorliebe für die Gottsuchenden, für die Wahrheitsliebenden, für die geistig Emporstrebenden. In der Einsamkeit zeigte er sich dem Hadernden und seiner offenen, ausgelieferten Seele mit größter Heimtücke, und der Kampf zwischen Gott und Teufel ereignete sich in dem Getriebenen selbst. Es sollte sich zeigen …

Um seinen Mönch vor den Päpstlichen und vor den Kaiserlichen zu schützen und ihn auch eine Weile aus dem öffentlichen Blickfeld zu nehmen, hatte der sächsische Kurfürst, Luthers weltlicher Herr, ihn an diesen geheimen Ort bringen lassen, der auch ihm selbst unbekannt war. Der Kurfürst würde somit ohne Skrupel vor dem Kaiser und vor dem Reichstag beschwören können, dass er nichts wisse über Luthers Verbleib. Auf dem Rückweg vom Reichstag zu Worms, wo Luther endgültig den geforderten Widerruf seiner Lehren ablehnte, worauf über ihn die Reichsacht verhängt wurde, hatte ihn Kurfürst Friedrich vermeintlich entführen lassen – bevor es ein anderer tat. Luther war vogelfrei. Infolge des Wormser Edikts war er von jedermann, der seiner habhaft werden konnte, an Rom auszuliefern. Es war verboten, ihn zu beherbergen und zu verköstigen. Ihn zu töten, war sogar durch den kaiserlichen Erlass sanktioniert. Schutz und Schirm bot ihm also sein weltlicher Herr in der Tat. Für den Kurfürsten war der Fall Luther unter anderem ein politisches Abgrenzungsmittel, um die Eingriffe der Kurie auf die fürstlichen Herrschaftsrechte zu unterbinden. Unter anderem stärkte er damit auch die Konkurrenz zu seinem Cousin Georg von Sachsen, der auf der Seite von Habsburg/Rom gegen Luther polemisierte. Der Kurfürst schützte seinen Mönch, ohne sich zu ihm zu bekennen und sich damit politisch zu kompromittieren. Bis die Lage sich beruhigt haben würde, bot er ihm jedenfalls Schutz und Schirm auf der Burg.

Die Lutherstube auf der Wartburg bei Eisenach, um 1905.

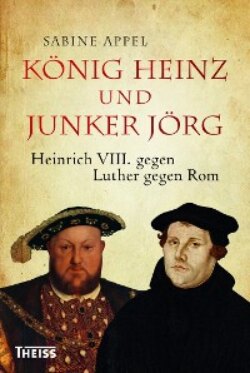

Luther selbst hatte nur eine vage Ahnung von den Plänen seines Schutzherrn gehabt, als er die Rückreise von Worms nach Wittenberg antrat. Am 21. April 1521, zwei Tage nach seiner Abreise, schrieb er von einer Frankfurter Herberge aus an Meister Lucas Cranach, Maler zu Wittenberg: „Ich laß mich eintun und verbergen, weiß selbst noch nicht wo, und wiewohl ich lieber hätte von den Tyrannen, besonders von des wütenden Herzogs Georg zu Sachsen Händen, den Tod erlitten, darf ich doch guter Leute Rat nicht verachten, bis zu seiner Zeit.“ Die berühmte Konfrontation vor dem Reichstag in Worms lag da gerade erst wenige Tage zurück, und in Luthers Brief an den Malerfreund klingt Verwunderung durch, gepaart mit einer Spur Herablassung, dass es dem Reichstag und der Kaiserlichen Majestät nicht gelungen sei, seine Thesen akademisch zu widerlegen und zu diesem Zwecke mindestens einen Doktor oder besser noch deren fünfzig versammelt zu haben, um mit ihm und gegen ihn zu disputieren. Stattdessen hieß es nur, wie er Cranach berichtet: „Sind die Bücher Dein?“ „Ja.“ „Willst Du widerrufen oder nicht?“ „Nein.“ „So heb’ Dich!“ Das war eigentlich seiner und auch einer Kaiserlichen Majestät unwürdig, so fand er, und ebenso unwürdig fand er es, wie die „blinden Deutschen“ so kindisch handelten und sich von den „Romanisten“ äffen und narren ließen. Mit diesem Stachel und der Rebellion gegen Rom würde er nicht zuletzt einen Großteil der Reichsfürsten für sich gewinnen. Weiter ging die Reise von der Frankfurter Herberge aus über Friedberg und Grünberg in Hessen und schließlich über Hersfeld nach Eisenach. Das Predigtverbot, das ihm der Kaiser während des zwanzigtägigen Geleits auf der Rückreise nach Wittenberg auferlegt hatte, hielt der Reisende zu keiner Zeit ein. Das sei ganz unmöglich, schrieb Luther an Georg Spalatin, den Geheimsekretär seines Kurfürsten. Es sei nachgerade eine Zumutung für ihn, nicht zu predigen, da er an Gottes Wort gebunden sei und demgemäß auch verpflichtet, es zu verbreiten. Am Morgen des 1. Mai predigte er in der Kirche des Benediktinerklosters zu Hersfeld, am Folgetag in der Georgenkirche zu Eisenach – er hatte hier einst die Lateinschule besucht – und am 4. Mai im thüringischen Möhra, dem Heimatort seines Vaters, wo er auch bei Verwandten die Nacht verbracht hatte. Auf der Weiterreise nach Gotha fand selbigen Tages der inszenierte Überfall in der Nähe der Burg Altenstein statt. Der im Reiten ungeübte Mönch musste den letzten Abschnitt der Reise auf etwas beschwerliche Weise zu Pferde bestreiten. Am 4. Mai 1521, abends um elf Uhr, erreichte Martin Luther den Ort, der ihm zur ehrenvollen Schutzhaft seines Kurfürsten auserwählt war. Zehn bedeutungsvolle und hoch produktive Monate würde er inkognito hier verbringen. Doch zunächst musste sich Luther verwandeln. Aus dem Mönch wurde der adelige Gast des Burghauptmanns Hans von Berlepsch, um auch in den Augen des Burgpersonals keinen unnötigen Verdacht zu erregen. „Junker Jörg“, so Luthers Pseudonym auf der Wartburg, wechselte seine mönchische Kleidung und ließ sich mit der Zeit einen mächtigen Bart stehen sowie die Tonsur überwachsen. „So bin ich nun hier“, schilderte er Georg Spalatin, „meine Kutte hat man mir abgenommen und ein Reitergewand angezogen. Ich lasse mir Haare und Bart wachsen. Du würdest mich schwerlich wiedererkennen, da ich mich selber schon nicht mehr wiedererkenne.“ Cranach hat „Junker Jörg“ im Porträt festgehalten, sodass wir ihn uns recht gut vorstellen können. Dieser „Junker“ ist sicher kein Lebemann, darüber gibt das Charakterporträt hinreichend Auskunft. Im Gegensatz zu den späteren Lutherporträts, in denen der Reformator Imposanz, aber auch wohlgefällige Saturiertheit ausstrahlt, wirkt der Gesichtsausdruck hier verhärmt. Auch von Leibesfülle kann noch keine Rede sein, trotz der stattlichen Statur des Porträtierten. Es ist das Bild eines Kämpfers und eines Suchenden. Die Stirnfalten und die in ein Unbekanntes gerichteten Augen zeugen von inneren Kämpfen, von Widerständen, die aber vermutlich mehr aus der eigenen Seele kommen als aus der Gegnerschaft in der äußeren Welt.

Luther als Junker Jörg, Kupferstich von Lucas Cranach d. Ä., 1520.

Die meisten Briefe in diesen Wartburger Monaten schrieb Luther an seinen jungen Freund und Mitstreiter Philipp Melanchthon, der in Wittenberg weiter für ihre gemeinsame evangelische Sache arbeitete. Seine „Loci communes“, die erste evangelische Glaubenslehre, die Luther frisch gedruckt auf der Wartburg erhielt und die er aus der Ferne absegnete, erschienen just in diesem denkwürdigen Jahr 1521 und während der ersten Hälfte von Luthers Wartburg-Aufenthalt. „Die Wahrheit ist da“, schrieb Luther Melanchthon in seinem zweiten Brief von der Wartburg, „aber es sind nur Blätter und Worte, solange wir nicht so handeln, wie wir lehren.“ Er wusste, dass die Freunde in Wittenberg wie auch andernorts seine Spur weiterverfolgten, und er dachte auch öfter als einmal daran, dass sie sein Werk fortsetzen würden, sollte er seine Vorstöße nicht überleben. Gelegentlich klingt es, als sei er enttäuscht darüber, nicht als Märtyrer sterben zu können. Seinem Kampf für die reine Lehre des Evangeliums wäre dies doch ein letzter und ultimativer Beweis gewesen, dass es ihm ernst war damit, bis zur Selbstopferung ernst, und dass Gott dieses Opfer auch annahm. Wie es aber nun schien, wollte Gott ihn doch lieber lebend.

Die Melancholie, die ja des Teufels war und die ein Geschöpf Gottes immer dann heimsuchte, wenn es zu wenig göttliche Gegenwart in der Welt hatte und allein, ohne Mitmenschen, den teuflischen Anfechtungen wehrlos ausgesetzt war, blieb dann auch nicht lange aus. Am zehnten Tage nach seiner Ankunft schrieb Luther: „Ich habe hier nichts zu tun und sitze wie benommen den ganzen Tag herum.“ Er fügte allerdings gleich hinzu, er lese die griechische und die hebräische Bibel, und er plane zudem eine Abhandlung in deutscher Sprache über die Freiheit vom Zwang der Ohrenbeichte zu schreiben. Die müßige Untätigkeit mit all ihren Gefahren für die empfängliche Seele war eher eine Bedrohung als eine Tatsache, und der Schutzhäftling setzte sich ihr auch von Anfang an tatkräftig entgegen. Wenn er von trüben Stimmungen übermannt wurde oder Verzweiflung sich seiner bemächtigte, dann ging es aber – so kann man den Briefen entnehmen – auch und zuvorderst darum, diesen Zuständen abzuringen, was der Herr mit ihm vor hatte und welcher Art seine Prüfungen waren. Damit haderte er, und er fand keine Antworten auf seine Fragen. „Ich bin ein seltsamer Gefangener“, schrieb er noch in diesen ersten Wochen an Johann Agricola, seinen Schüler und Freund. „Ich sitze hier willig und unwillig (nolens et volens) zugleich; willig, weil der Herr es so will, unwillig, weil ich lieber in der Öffentlichkeit für das Wort (des Herrn) einstehen möchte, aber ich war wohl dessen nicht würdig.“

Ein Thema zieht sich fast leitmotivisch durch die folgenden Monate, und das sind offenbar dramatische Verdauungsbeschwerden, die Luther, als er sie erstmals erwähnte, umgehend mit einer göttlichen Heimsuchung in Verbindung brachte. Mitten in einen lateinisch geschriebenen Brief fügte er den deutschen Satz ein, der den Tatbestand in all seiner kreatürlichen Banalität umstandslos ausdrückte: „Mein Arsch ist böse geworden.“ Der Gedanke, dass dies als Strafe zu sehen war und dass vielleicht auch die trübsinnigen Zustände oder was ihn sonst entfernen mochte von Gott, Zeichen waren für seine eigene Abtrünnigkeit, folgt auf dem Fuße. Gott zürnte ihm, wie es schien, oder er legte ihm weitere Prüfungen auf. „Der Herr sucht mich heim.“ Dass er dies ausgerechnet über die Verdauungsorgane exemplifizierte, die doch traditionell eher das Terrain seines Gegenspielers waren – bekanntlich konnte man ja den Satan vertreiben, indem man ihm das nackte Hinterteil hinstreckte beziehungsweise die entsprechenden Odeurs produzierte –, zeigt nur, wie nahe beieinander die göttliche und die teuflische Sphäre sich diesem Gotteskämpfer in seiner Prüfung und seiner Einsamkeit zeigten. Das waren Nahkämpfe, die er da führte. Auf der Wartburg führte er sie, wie es scheint, bis zur Verzweiflung. Als er am 26. Mai das Ableben des Kustos der Universität Wittenberg kommentierte, da wurde Luther momentweise gänzlich umfangen und nahezu überwältigt von einem Gefühl tiefer Resignation, in dem er sogar Gottes Gerechtigkeit anzweifelte, sich verlassen wähnte von Gott und sich schließlich dazu verleiten ließ, Satan den bereits sichtbaren, kommenden Sieg zuzusprechen. „Ich gönne dem Dokor Lupinus den seligen Abschied aus diesem Leben“, so schrieb er. „Wenn wir doch auch nicht mehr darin lebten! So groß ist Gottes Zorn, über den ich mehr und mehr nachsinne bei meiner Untätigkeit, so daß ich zweifle, ob er außer den Kindern irgend einen Erwachsenen aus jenem Reich des Satans erretten wird. So sehr hat uns unser Gott verlassen! Sein (des Lupinus’) Hinscheiden hat mich doch sehr bewegt, und ich denke an das Wort des Propheten Jesaja (Buch des Jesaja 57,1): Der Gerechte ist umgekommen, und niemand ist da, der es sich zu Herzen nimmt, und fromme Leute sind hingerafft, und niemand achtet darauf.“ Die Gottverlassenheit überwältigte den Schutzsuchenden auf der Wartburg sehr oft, doch davon ableiten lässt sich auch ein entsprechendes Weltbild.

Luther geht nicht von einem Fortschreiten der erlösungsorientierten Menschheit aus. Sein Welt- und Geschichtsbild ist nicht – entgegen der neuzeitlichen Ausrichtung, die ja bald nachhaltig Einzug hielt – in einem progressiven Sinn in die Zukunft gerichtet. Ob Gottes Gegenspieler nicht am Ende die Herrschaft behält, bleibt in seinen Augen eigentlich bis zum Schluss offen. Der gnädige Gott, den er suchte und fand, gibt Hoffnung und Zuversicht, dass auch der eschatologische Endkampf nicht für den „Herrn der Welt“, sondern für den Herrscher des Himmels und der Erde entschieden wird. In Luthers Theologie geht es aber wesentlich um eine Heilslehre des einzelnen Menschen, nicht um eine Eschatologie der Menschheit im Ganzen, die schließlich der Sphäre der ‚Welt‘ angehört (einer Sphäre, die vornehmlich zur Bewährung der christlichen Seele ihre Berechtigung hat). Für Geschichtsutopien, bei denen die menschlichen Hoffnungen und die Vorstellungen vom Reich Gottes, das ja nicht von dieser Welt ist, sich in irdische Paradiese verwandeln und eine geschichtliche Dimension annehmen werden, ist bei Luther kein Raum. Auch darin verweigert sich der Reformator den Versuchen der Nachwelt, ihn zu einem pionierhaften Vertreter der Neuzeit zu machen, einschließlich ihrer säkularisierten Heilslehren, die entstehen werden im Zuge der Setzung der Autonomie der Vernunft. Martin Luther aber hat sie gewiss nicht gesetzt. Der Mensch ist im Wort Gottes gefangen, und nur in diesem Sinne kann auch seine Vernunft segensreich wirken, erhellende Einsichten haben oder sich im Handeln bewähren. Es geht dabei nie um die ‚Welt‘, auch wenn diese als Wirkungsfeld christlicher Nächstenliebe, Gott wohlgefälligen Handelns und täglichen Ausfüllens des Platzes, den Gott jedem Menschen in diesem Leben gegeben hat, bei Luther eine größere Bedeutung erhält als jemals zuvor. Er kann damit aber nicht Gottes Gnade verdienen, denn die Heilsdimension hat mit der ‚Welt‘ nichts zu tun.

„Um mich sollt Ihr Euch keinerlei Sorgen machen. Was meine Person betrifft, so steht alles gut“, setzt Luther den Brief vom 26. Mai, der an Melanchthon gerichtet ist, fort. „Nur hat die Schwierigkeit beim Stuhlgang noch nicht aufgehört, und die frühere Schwäche an Geist und Glauben dauert noch an.“ „Mein Einsiedlerleben macht mir gar nichts aus“, schreibt er, und damit scheint er sich selbst Mut zuzusprechen. Luther betont den „Herzensfrieden“, der ihn auch davor bewahre, „nach eigenem Willen“ – und das heißt, in einer selbstbezogenen und sträflichen Eigenmächtigkeit, sei es aus den hochmütigen Versuchungen des Verstandes, aus Eitelkeit, Ruhmsucht oder in einem Gefühl des Berauschtseins von den eigenen Worten – das Wort des Herrn auszulegen. „Aber um der Ehre des Wortes willen und zur gegenseitigen Stärkung anderer und meiner selbst möchte ich lieber unter lebendigen Kohlen hell brennen, als allein halbtot, wenn ich schon nicht ganz tot bin, zu stinken. Aber wer weiß, ob Christus nicht durch seinen Plan mehr in Bewegung setzen will, nicht nur in diesem Fall, sondern auch in anderen Situationen?“ Da ist wieder der Missionar und der Märtyrer, entsprechend die Kompromisslosigkeit und der Radikalismus, die mit beidem einhergehen, vor allem aber die unerschütterliche Bereitschaft, zur Verbreitung der Reinheit der evangelischen Lehre in einer korrupten Welt, die vom Antichristen besetzt ist, keinerlei Konzessionen an die Vertreter der geistlichen Macht und an die Deutungshoheit der römischen Kirche zu machen. Solche heldenhaften Bekenntnisse gab es zu seinem Glück auch in den Wartburger Monaten des Kavalierhäftlings, der hin und her geworfen war zwischen Euphorie und Verzweiflung, Lähmung und Schaffensrausch, Gottvertrauen und Angst vor dem Untergang. Die gelegentlichen Mitteilungen seiner Weggefährten in der Welt draußen, wer nun gerade wieder gegen ihn die Feder erhob oder seine Vernichtung ankündigte, waren da wohl allenfalls Randphänomene, eventuell sogar Ansporn, aber wohl kaum der Grund für seine seelischen Schwankungen, die ausschließlich damit zu tun hatten, ob er Gottes Segen über sich spürte oder Gottes Zorn, da er meinte, seiner hohen Aufgabe letztlich nicht würdig zu sein.

Am 10. Juni, knapp fünf Wochen nach seiner Ankunft auf der Burg, schrieb Luther an Spalatin, er schreibe „ohne Unterbrechung“. Dieses fieberhafte Schreiben war nicht nur ein wirksames Mittel gegen die immer lauernde und bedrohliche Trübsal und Resignation, sondern es ersetzte auch schlichtweg die Wirksamkeit, die in seinem Wittenberger Alltag sehr viel breiter angelegt war als hier in der Zwangseinkehr, vor allem, was die seelsorgerische Seite seines Wirkens betraf, aber auch jede Art von Dialog. Auch seine Predigten waren für Luther eine Art von Dialog – ein Dialog mit Gott wie auch in der Vermittlung ein Dialog mit der Gemeinde. Was ihm hier auf der Wartburg blieb, war nur der schriftliche Dialog, die Briefe an seine Freunde sowie seine Schriften, die, kaum entstanden, auf direktem Wege der Wittenberger Druckerei zugeführt wurden, um so schnell wie möglich unter die Leute zu gehen. Mit der Kurierpost am 10. Juni gingen dann auch zwei für den Druck bestimmte Manuskripte nach Wittenberg, einmal die bereits erwähnte Abhandlung gegen den Zwang zur Ohrenbeichte, die Luther Franz von Sickingen widmete, und zum anderen die vollständige Auslegung des Magnifikats. Sie blieben dennoch nicht aus, die verderblichen Stunden, und mit ihnen die Heimsuchungen. Sinnbild dafür war ihm bald die Beschwernis, die ihn so plagte. „Das Übel, an dem ich in Worms litt, hat mich noch nicht verlassen, es hat sogar zugenommen. Ich leide an einem so harten Stuhlgang wie noch nie in meinem Leben und bin verzweifelt, weil es kein Heilmittel gibt. So sucht mich der Herr heim, damit ich nicht ohne Kreuzesqual bin. Amen!“ Mitte Juli scheint es einen besonderen Tiefpunkt im Aufenthalt des Schutzhäftlings gegeben zu haben, flehte er doch am Ende eines ausführlichen Briefes an Philipp Melanchthon: „Betet bitte für mich! Denn ich versinke in Sünden in dieser Einsamkeit.“ Der Gemarterte spricht von „Leibeslust“, „Trägheit“, „Müßiggang“, „Schläfrigkeit“, und wenn man noch die anderen üblichen Geistessünden hinzufügt, die schon durch ihre Ausrichtung gegen ein gottgefälliges Leben Sünden des Fleisches sind, sowie eine in diesen Tagen, Wochen und Monaten durchaus unfreiwillige Völlerei auf der Burg, da der Burghauptmann Hans von Berlepsch seinen Gast etwas zu üppig bewirtete, was dieser sicherlich nicht ganz zu Unrecht mit seinen Verdauungsproblemen in Zusammenhang brachte, so waren die sieben Todsünden förmlich beisammen. Zorn und Hochmut waren die Kardinalsünden des Gottsuchers, und sie spielten immer eine Rolle in Luthers Auseinandersetzungen mit Gott. Dass Gott ihm zürne, diese Angst formuliert er immer wieder in seiner Burgeinsamkeit, und als er sie einst in seiner Erfurter Klosterzeit seinem Beichtvater und Generalvikar Johannes von Staupitz gegenüber zum Ausdruck brachte, da antwortete dieser, es verhalte sich genau umgekehrt: „Nicht Gott zürnt dir, sondern du zürnst Gott!“ – eine gewissermaßen noch größere Sünde.

Wie dem auch immer sei, der Zustand völliger Reinheit und Klarheit, den Martin Luther bei der Lektüre des Wortes Gottes empfand, der stellte sich einfach nicht dauerhaft in seiner Seele ein, nicht hier, nicht jetzt, nicht im Kloster und nicht in der Welt. Von einer Prüfung ist auch hier in den Burgmauern immer wieder die Rede, aber eben auch vom „dominus mundi“, vom „Fürsten dieser Welt“, also von Satan, dem großen Widersacher, der nicht nur für die melancholischen Stimmungen und schweren Anfechtungen der Seele, sondern, damit einhergehend, auch für Gottesferne, Mutlosigkeit und Zweifel verantwortlich war – und für das falsche Zeugnis von Gott. Satan irrlichterte mit Schein-Wahrheiten, die er für Wahrheiten ausgab und gegen die man gewappnet sein musste. Der Weltenfürst schlüpfte ja bekanntlich in vielerlei Gestalten, und eine solche Gestalt war ein Mann namens Hieronymus Emser, der seit Luthers Leipziger Disputation leidenschaftlich „wider den Stier zu Wittenberg“ polemisierte, worauf Luther mit seiner „Additio zum Emser’schen Steinbock“ geantwortet hatte. Er liebte dergleichen ja auch, einen offenen Wettbewerb mit einem ebenso kampfeslustigen Gegner im Kampf um die Wahrheit. Dass der dominus mundi ein Gegner des Evangeliums war und dass auch seine, also Luthers theologische Kontrahenten von diesem geschickt worden waren, dessen war er sich völlig gewiss. Emser also. Steinbock gegen Stier. Allein schon durch seine Stellung in der Welt war Emser gewissermaßen prädestiniert, ein Gegner Luthers zu werden. Der Gelehrte war Sekretär und Hofkaplan des Herzogs Georg von Sachsen, des Vetters und Nachbarregenten von Luthers sächsischem Kurfürsten. Das ohnehin dynastisch bedingte Rivalitätsverhältnis der beiden sächsischen Potentaten, die seit 1486 nebeneinander und gegeneinander auf ehemals vereinigtem Boden regierten, erhielt durch die Causa Lutheri eine Zuspitzung mit regionalpolitischer Note. Herzog Georg, der ursprünglich keineswegs unaufgeschlossen war, die Missstände der Kirche zu thematisieren oder auch anzugehen, wurde zu einem entschiedenen Gegner der lutherischen Reformation. Er stand auf der Seite Habsburgs, der kaiserlichen Politik und der römischen Kirche, während sich sein Cousin Friedrich durch die Luthersache an die Spitze einer Opposition der Reichsfürsten stellte. Luther kannte Emser noch von der Erfurter Universität, wo er Vorlesungen von ihm besucht hatte. Immerhin hatte er es hier de facto mit einem würdigen Gegner zu tun – wenn er ihn auch im Brief an seinen Freund Arnsdorff quasi als einen Narren bezeichnete, der von einem bösen Dämon besessen sei. Nikolaus von Arnsdorff sollte sich nun an seiner statt theologisch mit ihm duellieren, und entsprechend stellte Luther ihn auf seine Aufgabe ein. „Darum muß man so deutlich wie möglich gegen ihn schreiben und sich gegen alle Überraschungen wappnen, damit er nicht die Worte verdreht oder Gelegenheit findet, dem Satan zu folgen.“ Debattiert werden sollte der von der römischen Kirche beglaubigte Priesterstand, den Emser mithilfe der Kirchenväter verteidigte, während Luther in der Heiligen Schrift keinen Hinweis auf einen solchen sah und dagegen vom Priestertum aller Gläubigen sprach. Das war ein Skandalon! Es enthob die Kirche und ihre Repräsentanten einer ganz wesentlichen Legitimierung, worauf ihre institutionelle Macht aufgebaut war. Aber Luther hegte nicht den Hauch eines Zweifels, dass man dem Emser mit den richtigen Bibelzitaten ohne Schwierigkeit beikommen könne, was den anderen binnen Kurzem erledigen sollte. Er gab die Textstellen an, mit denen dieses zu tun war, darunter aus dem ersten Petrusbrief (2,6–10) und aus der Apokalypse (Offenbarung des Johannes 5,9 und 20,6), und im Übrigen ließ er die vom Emser betonte Autorität der Kirchenväter durch das Apostelwort aus den Thessalonikern zurückweisen: „Prüfet alles!“ (1. ThesS. 5,21). Das war das Stichwort und blieb es.

Mitte Juli zog der Burghäftling eine zeitweilige Unterbrechung seines Inkognito und seines Burgaufenthaltes in Erwägung, und zwar wegen seiner Darmbeschwerden, die ihn sehr malträtierten. Er wolle nach Erfurt gehen, um einen Arzt oder Chirurgen zu konsultieren, so schrieb er Melanchthon. „Denn ich kann das Übel nicht länger aushalten. Zehn große Wunden könnte ich leichter ertragen als diese kleine Verletzung des Mastdarms. Vielleicht beschwert mich der Herr so sehr, um mich aus dieser Einsamkeit in die Öffentlichkeit hinauszureißen.“ Die äußere Untätigkeit und dass er den Lauf der Dinge draußen in seiner verborgenen Existenz nicht mehr beeinflussen konnte, schien ihn manchmal genauso zu quälen wie die diversen Anfechtungen an Geist, Seele und Leib. Immer wieder wird Philipp, den Luther als „Evangelisten der Wittenberger Kirche“ bezeichnet, darauf verpflichtet, unermüdlich und unablässig für die evangelische Sache weiterzustreiten – auch und besonders, betont er, wenn er selbst diesen Kampf nicht mehr anführen könne. Sie seien alle gut ausgestattet, die Freunde und Mitstreiter, willens und fähig für diesen Kampf. Niemals dürfe das Feld der Gegenseite überlassen werden. Als Melanchthon aber dann sehr konkret wurde und etwa wissen wollte, wie es am Ende um den Kampf mit dem Schwert bestellt sei, sollte der Federkampf irgendwann nicht mehr hinreichen und dieser letzte Schritt eine unabdingbare Notwendigkeit sein, da wurde der Reformator ein wenig verzagt und argumentierte mit einem „Ja, aber …“ beziehungsweise „Sowohl – als auch“. Die Frage war ihm ganz sichtbar unbehaglich. Er stimme mit Philipp überein, schreibt er, dass im Evangelium kein Recht solcher Art (also das Recht auf Schwertkämpfe) vorgeschrieben oder vorgeschlagen sei, denn das Evangelium sei ein Gesetz der Willigen und Freien, die nichts mit dem Schwert oder mit dem Recht, das Schwert zu führen, zu schaffen haben. Verboten, so gibt er zu, sei der Kampf mit dem Schwert durch das Evangelium allerdings auch nicht, was man etwa auch mit dem Fasten und den äußerlichen Zeremonien oder mit der Vorsorge für zeitliche Dinge vergleichen könne, für die es ja auch (nach seinem Verständnis) keine Festlegungen und Gebote gebe, über die vielmehr allein der Geist in seiner Freiheit bestimme. Es könne aber wohl sein – und das formuliert Luther als Frage, ohne eine wirkliche Antwort zu geben –, dass die Umstände dieses Lebens ein derartiges Recht und seine Anwendung erforderlich machten. Tatsache sei jedenfalls, so Luther, dass keineswegs alle Menschen dem Evangelium gehorchten. Wenn also das Schwert nicht gebraucht werde, obwohl die bösen Menschen in der Mehrzahl auf Erden sind, wie lange werde dann die Kirche Gottes in dieser Welt bestehen, wenn wegen der Zügellosigkeit der Bösen kein Einziger des Lebens und seiner Güter froh werden könne? „Und was willst Du machen, wenn Du liest, daß Abraham, David und die alten Heiligen das Schwert aufs beste gebraucht haben? Sie waren bestimmt evangelische Männer.“ Luther bleibt dabei: Der Gebrauch des Schwertes ist im Evangelium weder widerrufen noch verboten. Das Evangelium hat aber genuin nichts mit der Sphäre des Schwertes zu schaffen, da es ein Gesetz der „Willigen“ und der „Freien“ ist, während das Schwert der Sphäre der Welt angehört. Mit dem Schwert, so dürfen wir Luther verstehen, wird also niemand zum Evangelium bekehrt, wenn er es nicht annimmt in evangelischer Freiheit. „Weil Christus im Evangelium göttliche und himmlische Dinge einsetzen mußte, was nimmt es da Wunder, daß er das Schwert nicht einsetzte, was von einer menschlichen Kreatur leicht eingesetzt werde kann?“ Da sein Philippus aber auch in diesem Zusammenhang die Frage nach der weltlichen Obrigkeit stellte, wo es ja schließlich auch die lediglich zugelassenen und nicht von Gott eingesetzten Formen gebe, zuweilen mit dem Ausdruck von Unrecht und Herrscherwillkür, da sprach er bei seinem Hirten ein noch unliebsameres Thema an als den Schwertgebrauch respektive das Kriegsrecht in weltlicher oder geistlicher Hinsicht. Die Antwort, die Luther ihm gab, war eine ausweichende Antwort – eigentlich gar keine Antwort: „Es sind Worte Gottes, die etwas Großes zum Inhalt haben, wenn es heißt: ‚Die Obrigkeit ist von Gott, und der widersetzt sich Gottes Einsetzung, der sich der Obrigkeit widersetzt‘, und: ‚Sie ist Gottes Dienerin.‘ Du wirst keine Stelle (in der Bibel) finden, wo dies nur von zugelassenen Dingen gesagt wird. Der ist kein Diener Gottes, sondern sein Feind, der Unrecht tut oder (andern) Unerträgliches zufügt.“ Das nützte einem dann aber auch nichts bei der Frage nach dem Umgang mit unrechtmäßigen oder despotischen Herrschern. Melanchthon hatte ein heißes Thema berührt. Er hatte gehofft, dass die Schrift sich dazu ein wenig eindeutiger äußerte – ohne dass es ihm nun gerade um historische Präzedenzfälle ging. Beide Reformatoren wappneten sich schließlich für ihren weiteren reformatorischen Kampf, und in diesem Kampf waren die richtigen Bibelstellen, im richtigen Kontext erwähnt und argumentativ eingebracht, mit Abstand das Wichtigste. Ob man es wollte oder nicht, würde auch die Frage nach der weltlichen Herrschaft in diesem Kampf berührt werden müssen. Luther stellte fest: „Ich habe die Obrigkeit in dieser Welt, die vielfältig bestätigt und beauftragt ist, zu ehren und Gott im Gebet anzubefehlen.“ Kurz darauf fügte er noch hinzu: „Christus nämlich hat dem Pilatus gesagt, seine Macht sei ihm von oben gegeben (Joh. 19,11). Ich glaube aber, daß diese Stelle zu verstehen gibt, daß Gott nichts zum Bösen gibt. Doch genug hiervon.“ Er hatte keine Lust mehr auf dieses leidige Thema, das ihn aber leider auch weiterverfolgte.

„Mir geht es ganz gut, und ich habe – Gott sei Dank – vor den Papisten Ruhe“, schreibt Luther in einem weiteren Brief am 15. Juli. An diesem Tage gab er anscheinend Serienbriefe heraus, teilweise mehrere an einem Tag, etwa an Spalatin. Er hatte sich darüber aufgeregt, dass Karlstadts Disputation über die Ohrenbeichte verboten wurde. „Diese war nämlich ein nützliches Beispiel gegen die Verbissenheit der Papisten, um ihnen zu zeigen, wie wenig Angst sie den Wittenbergern einflößten, die ohne mich solches wagten.“ Und: „Christus würde sie nämlich nicht so blind machen, wenn er nicht beschlossen hätte, für (unsere) Sache zu sorgen, und damit begönne, ihrer Tyrannei ein Ende zu bereiten.“ Sah er denn dieses Ende bereits nahe bevorstehen? Sein Gegen-Rom Wittenberg, in dem die Druckerpresse nicht stillstand, blühte in engagierten Disputen und Publikationen, und seine Adepten und Mitstreiter fanden sich in einem gemeinsamen Aufbau der neuen Lehre und ihrer tatkräftigen Realisierung. Wenn es in ihm selbst auch teilweise anders aussah, weil er sich vom Herrn auf nahezu unerträgliche Weise geprüft fühlte, so war Luther doch zuversichtlich, wenn er sah, was seine Wittenberger in seiner Abwesenheit alles bewerkstelligten. Sie würden sein Werk auch ohne ihn weiterführen, dessen war er sich vollkommen sicher. Seine nach wie vor quälenden Verdauungsbeschwerden waren ihm jedenfalls einmal eine satanische Heimsuchung und ein andermal eine Prüfung des Herrn. Im wahrsten Sinne des Wortes war da etwas in ihn eingefahren, das er nun mühsam und qualvoll herauspressen musste. Luther nahm sich da in seiner Ausdrucksweise nicht vornehm zurück. Plastisch und drastisch wie immer, so war er auch jetzt: „Die Pillenmedizin“, schrieb er an Spalatin, „habe ich nach Vorschrift eingenommen, alsbald wurde der harte Leib locker, und ich leerte aus ohne Blut und Anstrengung, aber das Fleisch, das bei den früheren Krämpfen verletzt und wund wurde, ist noch nicht geheilt, im Gegenteil; ich leide nicht weniger Schmerzen, weil die heftige Wirkung der Pillen oder was es sonst sei, den Hintern aufreißt. Ich werde erst einmal abwarten.“ Zwei Wochen später heißt es dazu: „Mit meiner Gesundheit steht es so, daß ich leichter ausleere, das bewirken die scharfen und kräftigen (Abführ-)Mittel. Aber die Verstopfungsbeschwerden sind unverändert, und die Darmverletzung ist noch nicht geheilt. Ich vermute, daß sie noch schlimmer wird, wenn mich der Herr (weiter) nach seiner Wahrheit schlagen will.“

Hegte er Zweifel an dieser Wahrheit? Oder an sich selbst als ihr Gefäß und Vermittler? Luthers Beurteilung der Lage im Land, soweit er diese von seiner „Wüstenei“ aus betrachtete, ist mitunter vernichtend, im wahrsten Sinne. „Ich beschwöre Euch“, schreibt er am 1. August, „zum Herrn zu beten, daß er herbeieilt und uns seinen Geist noch reicher gibt. Denn ich vermute, daß Gott bald Deutschland heimsuchen wird, so sehr verdient dies sein Unglaube, sein unfrommes Leben und sein Haß auf das Evangelium! Aber an dieser Plage wird man uns die Schuld geben, weil wir Ketzer Gott provoziert hätten, und wir werden eine Schmach der Leute und ein Unflat des Volkes sein. Sie aber werden ihre Sünden beschönigen und sich selbst rechtfertigen, damit klar werde, daß die Ruchlosen weder durch Güte noch durch Zorn gute Menschen werden, und es werden viele geändert werden. Es geschehe, es geschehe des Herrn Wille! Amen.“ Zwischen Heil und Vernichtung, Erlösung und Weltende schien nur ein sehr schmaler Grat zu sein, und dass die Wege des Herrn unergründlich sind, war sogar demjenigen immer bewusst, der sich immerhin als sein Sprachrohr empfand. Offenkundig wird hier unter anderem die Spät- und Endzeitstimmung in Luthers Epoche, die die Menschen so aufnahmebereit machte für seine Lehre. Nach anderthalb Jahrtausenden Christentum, als die Naherwartung von Christi Wiederkunft wieder einmal rein kalendarisch zur Disposition stand, schien die Zeit gekommen für eine neue Bewährung und für eine Wende – falls die Menschheitsgeschichte aufgrund fortlaufender Sündhaftigkeit nicht auf ein vorläufiges Ende zusteuerte, was immer möglich war. Luther verwarf den Chiliasmus, wofür schon die Christusworte standen: „Mein Reich ist nicht von dieser Welt.“ Doch er verwies immer wieder auf die zweite eschatologische Schlacht in der Offenbarung des Johannes, in der der Satan sich noch einmal erhebt, um endgültig vernichtet zu werden. Nach dieser Weltvernichtung, welche mit der Vernichtung Satans einhergeht, beginnt eine Totalverwandlung der Welt, indem der Vernichtung der bestehenden eine anschließende göttliche Neuschöpfung folgt. Das Johanniswort über das kommende Neue Jerusalem: „Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr“∗, zitiert Luther im zweiten Petrusbrief, und zwar an einer Stelle im schon genannten Brief an Melanchthon vom 1. August, in welchem er ihn ermahnt, über die „wahre Gnade“ zu predigen, nicht über die „erdichtete“, wie sie bislang praktiziert und gepredigt worden sei: dass man sie nämlich wie in einer Fleißarbeit erwirbt beziehungsweise erarbeitet. Sola fide, allein durch den Glauben, ereignet sie sich. Ohne Sünde zu leben, ist in der Menschenwelt gar nicht möglich, also gibt es auch keinen aufzurechnenden irdischen Ausgleich dafür. „Wir müssen sündigen, solange wir hier sind. Dies Leben ist keine Wohnung der Gerechtigkeit, sondern wir warten, sagt Petrus (in seinem 2. Brief, Kapitel 3,13) auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt.“ Luthers Meinung nach hat Christus durch keine Offenbarung und durch kein Zeugnis dargetan, dass er Gefallen habe an Gelübden wie zum Beispiel dem mönchischen Keuschheitsgelöbnis, das er durch keine Stelle in der Heiligen Schrift belegt und bewiesen fand und dem er den Charakter eines freiwilligen Gebotes aus der Menschenwelt gab. Wenn er bei uns wäre, da ist sich Luther ganz sicher, dann würde uns Christus die Fesseln abnehmen und alle Gelübde abschaffen. Da er der Heiland und Bischof der Seelen sei, würde er es nicht zulassen, dass einer durch eine unmögliche und auferlegte Last bedrückt würde. „Deshalb neige ich zu der Ansicht, daß man hier von der Freiheit des Geistes Gebrauch machen muß und alles beseitigen, was dem Heil der Seelen hinderlich ist.“ Ganz furchtbar findet es Luther, wenn Menschen, die „vom Satan krumm gemacht wurden“, Gelübde ablegten aus eigener oder des Satans Leidenschaft, „ohne zuvor die Kraft des Gottesgeistes erprobt zu haben.“ Also weg mit dem ganzen nur äußeren Regelwerk, das den Menschen das Heil nicht näherbrachte, sondern es vielmehr verstellte!

Hügellandschaft mit der Wartburg bei Eisenach, Kupferstich von Matthäus Merian d. Ä., koloriert, 1650.

Da Luther in seiner Klause „auf dem Berge“, „in der Region der Vögel“ durch keinerlei äußere Verpflichtungen eingespannt war, reagierte er außerordentlich ungeduldig auf die Aktivitäten seiner Helfer und Mitstreiter. Besonders beklagte der Viel- und Schnellschreiber die Langsamkeit des Drucks sowie derer, die ihn beförderten. Es gab sechs Druckerpressen in Wittenberg, zwei waren aktuell für Melanchthons „Loci communes“ und für Karlstadt belegt, da blieben für ihn immerhin noch vier. Warum also war sein „Magnifikat“ (die Auslegung von Lukas 1,46–55) noch nicht fertig gedruckt? Später beklagte er sich über schlechte Druckqualität und über Drucker, die nur an ihren Gewinn denken, aber ihr Druckerhandwerk nicht ernst nehmen. Als er das Ergebnis seiner Schrift über die Ohrenbeichte in Händen hielt, da hatte er leider feststellen müssen: „So unsauber, so nachlässig, so unübersichtlich werden die Blätter bedruckt, von dem Schmutz auf den Typen und von der Qualität des Papiers ganz zu schweigen! … Es ist besser, nicht zu erscheinen, als so veröffentlicht zu werden! Aus diesem Grunde werde ich nichts mehr schicken, obwohl ich fast zehn große Bogen von der Postille fertig habe. Und ich werde nicht eher etwas schicken, bis ich sehe, daß jene Gewinnsüchtigen beim Drucken der Bücher weniger an ihren Verdienst als an den Gewinn der Leser denken. Ein solcher Drucker scheint nichts anderes zu denken als: ‚Es genügt, wenn ich mein Geld kriege, die Leser mögen sehen, was und wie sie es lesen!‘“ Um seinen Kampf mit der Feder erfolgreich weiterzuführen, war es also, so ermahnte Luther noch einmal Spalatin, nicht nur notwendig, den Gegner mit einem Höchstmaß an gedanklichem Scharfsinn und vitaler Energie herauszufordern, sondern der Drucker musste auch seine Arbeit gut machen. Fatal waren in dem Zusammenhang auch die vielen, kaum kontrollierbaren Nachdrucke, die die Fehler des Vorgängers nicht nur übernahmen, sondern sogar noch vergrößerten, da diese noch weitaus stärker auf schnelle Verbreitung ausgelegt waren als die Originaleditionen und entsprechend zu wünschen übrig ließen an der entsprechenden Sorgfalt. Auch hierüber klagt Luther in seinen Briefen „aus der Wüstenei“, aus dem „Exil“. Ab und an gab es freilich auch Abwechslungen. Seinem Inkognito als „Junker Jörg“ auf der Burg verdankte er die Einladung zu einem Jagdausflug – für einen Mönch und Intellektuellen ein allerdings zweifelhaftes Vergnügen. Aus einem Erlebnis während dieses „bittersüße(n) Rittervergnügen(s)“ macht Luther ein Gleichnis über das Wüten des Satans und die geretteten Seelen, die Satan aber doch am Ende vernichtet. Der unfreiwillige Jagdkompagnon „Junker Jörg“ hat ein junges Häschen vor seinen Häschern zu retten versucht und im Ärmel seines Mantels versteckt. Doch die Jagdhunde spüren den Hasen auf und beißen ihm durch den Mantel seines Beschützers hindurch die Kehle durch; erst den Hinterlauf, dann die Kehle. Für Luther war das ein Gleichnis voll „Mitleid und Schmerz“. „Denn was bedeutet dieses Bild anderes als den Teufel, der durch seine Nachstellungen und durch die gottlosen Magister, durch seine Hunde – nämlich durch die Bischöfe und Theologen – diese unschuldigen Tierlein jagd? … Genauso wütet der Papst und der Satan, indem er auch die geretteten Seelen umbringt, und meine Bemühungen kümmern ihn nicht.“ Andere Jagdarten fand Luther erträglicher, bei denen in der Vergangenheit in einem offenen Kampf, mit Speeren und Pfeilen gleichwertige und „ruchlose“ Gegner erlegt wurden, so etwa Bären, Wölfe und Füchse. Wenn aber die Bären, Wölfe und „gierigen Habichte“ „und die ihnen ähnlichen Bischöfe() und Theologen“ unschuldige Tiere wie das kleine Häschen verschlangen, dann hieß das, „daß sie hier zur Hölle, dort zum Himmel verschlungen werden.“ Luther verwendete in mehreren Schriften und Reden, unter anderem in seiner Wartburgpostille, das Sprichwort: „Ein Fürst oder Herr ist Wildpret im Himmel.“ Das ist wohl weniger Sozialkritik oder Fürstenschelte als ein Bezug auf das Jesus-Wort: „So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein“∗∗, das die Umkehrung aller Verhältnisse am Jüngsten Tage beschreibt. Es bedeutet, dass die irdischen Wertmaßstäbe und Machtverteilungen dann nicht mehr gültig sind, was besonders die jetzt Reichen und Mächtigen in ihre menschlichen Schranken verweist. Ein bisschen Fürstenschelte unternahm Luther aber dann doch, als er auf seiner Burg saß und sein verunglücktes Jagdabenteuer verarbeitete. Er machte sich zum Beispiel Gedanken, auf wessen Kosten er auf der Wartburg so üppig bewirtet wurde, und er wollte dem Burghauptmann nicht zur Last fallen. Da Berlepsch auf seine Frage hin immer auf die Schatulle des Fürsten verwies (also auf Friedrich den Weisen), war’s ihm schon recht, aber er wusste nicht sicher, ob es sich auch so verhielt, und er bat Spalatin, ihm darüber nach Möglichkeit Klarheit zu verschaffen. Aus der Fürstenschatulle verköstigt zu werden, damit hätte er moralisch nicht die geringsten Probleme. „Denn“, schrieb er, „Du weißt: Wenn die Mittel irgendeines Menschen vertilgt werden müssen, dann sind es die der Fürsten. Denn: ein Fürst und zugleich kein Räuber sein, das ist entweder gar nicht oder kaum möglich, und je mächtiger der Fürst ist, wird er auch ein desto größerer Räuber sein.“ So weit der sozialkritische Unterton des Reformators, der auf die Fürsten allgemein immer nur dann etwas kommen ließ, wenn sie ihn oder andere hinderten, das evangelische Wort zu verbreiten. Dann allerdings nahm Luther kein Blatt vor den Mund. Der Tonfall, in dem er etwa mit seinem Kurfürsten kommunizierte, gehört sicher zum Unverschämtesten, was Untertanen sich je gegenüber ihren Souveränen herausnahmen. Aber auch andere Regenten und Würdenträger wurden da nicht verschont. Es bestätigte sich also, das Folgewort, dass der Fürst oder Herr Wildpret im Himmel sein wird, nachdem er dieses sein Jagdgut vorher am Hofe verspeist hat. Das war biblisch, nicht weltlich gemeint; es hatte keinen Bezug zu der gegenwärtigen Ordnung der Dinge.

In einem ausführlichen Brief an Melanchthon äußerte Luther am 9. September seine Gedanken zur evangelischen Freiheit. Anlass waren erneut die Gelübde – allen voran vermutlich unausgesprochen das Keuschheitsgelübde der Mönche und Nonnen. Philipp hatte geschrieben, er sei zu der Überzeugung gekommen, dass ein Gelübde aufgehoben werden müsse, wenn man es nicht halten könne, sodass es nicht weiter in Kraft sei, „während wir sündigen“. Luther hielt das für inakzeptabel, denn mit einer solchen Einstellung müsse man quasi auch die göttlichen Gebote aufheben. Mit der Frage nach Freiheit und Knechtschaft verhalte es sich vielmehr folgendermaßen: Philipp habe ja bereits ganz richtig erkannt, dass die Knechtschaft der Gelübde mit dem Evangelium nichts zu tun habe und das Gegenteil vom Geiste der Freiheit sei. „Trotzdem disputieren wir über die Gelübde und nicht über die Knechtschaft der Gelübde!“ Philipp habe, so Luther, konsistent festgestellt, dass Freiheit und Knechtschaft nicht in den Gelübden selbst liegen, sondern im Geist. Ein Freier könne sich deshalb allen Gesetzen und der Herrschaft aller unterwerfen – „mit dem Apostel Paulus, wie es der heilige Bernhard und viele Fromme fröhlich getan haben.“ „Denn das gehört auch zu der evangelischen Freiheit: sich einem Gelübde und den Gesetzen unterwerfen zu können!“ Das Gesetz sei somit nicht der Freiheit zuwider, sondern es gebe im Gegenteil Freiheit. „Denn durch den Glauben bestätigen wir das Gesetz.“ Falsch sei es demgemäß, so Martin Luther, ein Gelübde abzulegen, in der Absicht, dadurch sein Heil zu erlangen. Das werde erstens nicht funktionieren; niemand erreiche göttliche Seligkeit oder Gerechtigkeit oder auch nur Gottes Wohlgefallen, weil er, gleichsam unter einem inneren Zwang, ein Gelübde ablege. Zweitens aber widerspreche es tatsächlich dem Evangelium. In Wahrheit sei diese Art, es zu praktizieren, nichts anderes als „Götzendienst“, „ungeistliches Leben“. „Wie wird der Irrtum aber abgeschafft? Nur so, wenn das Gelübde aufgehoben oder aber von neuem gelobt wird,∗∗∗ das heißt, indem man sich im Geist der Freiheit dem Gelübde unterwirft.“ In dem Zusammenhang reflektiert Luther auch seine eigenen Mönchsgelübde, die er vor sechzehn Jahren abgelegt hatte – gegen den Willen seines Vaters, der ihn zu einer Karriere in der Welt und einer entsprechenden bürgerlichen Existenz ausersehen hatte. Im Nachhinein war Luther der Meinung, dass genau dieser Weg über die Mönchszelle notwendig war, um seine mühevollen Erkenntnisprozesse, die ihn am Ende auch aus der Mönchszelle herausführten, möglich zu machen. Die Suche nach einem gnädigen Gott hatte ihn einst ins Kloster geführt. Die Erkenntnis eines tiefen Missverständnisses des göttlichen Wortes und der darauf aufbauenden Irrwege der römischen Kirche gewann er aber nur im Innern des Systems. Er sei da offensichtlich „mehr hingerissen worden als durch Überlegungen dazu gekommen“ und habe die Gelübde wohl eher „ungeistlich und frevelhaft“ abgelegt. Und doch: „Gott hat es so gewollt.“ Also: Der Umweg war notwendig. Da er hier auf der Wartburg aber ohnehin von lauter Dämonen gepeinigt wurde und seine Skrupel und Ängste bis zur Neige auskostete, da dachte er auch an ein Wort seines Vaters, das er niemals vergaß. „Ich erinnere mich: Als ich die Gelübde ablegte, sagte mein Vater – auch als er sich schon wieder beruhigt hatte: ‚Hoffentlich war es kein Blendwerk des Satans!‘ Dieser Satz trieb Wurzeln in meinem Herzen. Ich habe niemals etwas aus seinem Munde gehört, das ich fester im Gedächtnis behielt. Es scheint mir (jetzt), als habe mich Gott durch seinen Mund gleichsam aus der Ferne angeredet, zwar spät, aber doch stark genug zu meiner Strafe und Ermahnung.“ Zweieinhalb Monate später, am 21. November 1521, schrieb Luther persönlich an seinen Vater, dem er seine Schrift „De votis monasticis“ („Über die Klostergelübde“) widmete. „Es ist jetzt fast 16 Jahre her“, schrieb er, „daß ich gegen Deinen Willen und ohne Dein Wissen Mönch wurde … Ich schicke Dir nun dieses Buch, damit Du erkennst, mit welchen Zeichen und Kräften mich Christus von dem Mönchsgelübde losgesprochen hat und mit welcher Freiheit er mich beschenkte, so daß ich, obwohl er mich zum Knechte aller gemacht hat, dennoch niemand untertan bin als ihm allein. Denn er selbst ist – wie es (in der Kirchensprache) heißt – mein ‚unmittelbarer‘ Bischof, Abt, Prior, Vater und Meister. Einen anderen kenne ich nicht mehr.“

In den Wechselstimmungen von Mutlosigkeit und Vertrauen, Verzweiflung und missionarischem Glauben bildeten seine körperlichen Übel immer ein Spiegelbild seiner Seelen- und Geistesverfassung. Am 9. September schrieb Luther an Spalatin: „Mir geht es gut hier. Aber ich Elender werde müde und matt und erstarre sogar im Geist. Heute habe ich – am sechsten Tag – ausgeleert mit einer solchen Härte, daß ich bald die Seele aushauchte. Nun sitze ich da wie nach einer Geburt, mit Verletzungen und blutbefleckt.“ Tags darauf äußerte er brieflich an Arnsdorff, er sehe gar keine Hoffnung, dass er in absehbarer Zeit zu seinen Freunden zurückkehren könne. „Wer weiß, was Gott mit mir unwichtigem Menschen vorhat!“ Bereits im August hatte er reflektiert: „Wer weiß, ob hier mein Amt endet? Habe ich einzelner Mann nicht genug Tumult ausgelöst?“ In seiner Einöde sei er „tausend Teufeln ausgeliefert“ und befinde sich in Gesellschaft listiger und böser Dämonen, hieß es auch weiterhin. „Ich falle oft, aber die rechte Hand des Höchsten hebt mich wieder auf. In seinem Namen hoffe ich, auch wieder öffentlich wirken zu können, aber ich will es nicht, wenn mich der Herr nicht ruft.“ In den trüben Novembertagen, die jetzt gekommen waren, war es dem Eremiten in seiner „Wüsteneinsamkeit“ vermutlich ein probates Mittel gegen den Trübsinn und gegen alle Formen satanischer Anfechtungen, wenn er sich in eine rechte Wut hineinschreiben konnte. Das Ergebnis war: „Wider den Abgott von Halle“. So nennt Luther selbst im Nachhinein seinen Brief, gleichzeitig eine geplante Publikation, an den Mainzer Erzbischof, Kardinal Albrecht von Brandenburg, Gegenspieler von Anfang an. In seiner Residenz Moritzburg/Halle werde also, wie er höre, erneut der Abgott errichtet, sprich: Ablasshandel getrieben, „der die armen, einfältigen Christen um Geld und Seele bringt“. Er, Luther, werde auch weiterhin gegen diese Praktiken ankämpfen, ungeachtet der Pforten der Hölle und aller weltlichen und geistlichen Mächte zusammengenommen. Der Gott, in dessen Auftrag er selbst handele und der schon den Papst gedemütigt habe, verstehe schließlich auch die Kunst, einem Kardinal von Mainz zu widerstehen, „und wenn gleich vier Kaiser auf seiner Seite stünden.“ Der Kardinal solle also sein Volk unverführt und unberaubt lassen. Durch Unwissenheit könne er längst nicht mehr entschuldigt werden, denn er, Luther, habe es schließlich hinlänglich kenntlich gemacht, dass der Ablass lauter Büberei und Betrug sei und dass allein Christus dem Volk gepredigt werden soll. Luther legt sogar noch etwas nach. Er droht dem Kardinal und Erzbischof – immerhin nach dem Papst dem ranghöchsten kirchlichen Würdenträger im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. „Darum sei E. K. F. G. endgültig und schriftlich angesagt: Wenn der Abgott nicht abgetan wird, so ist dies für mich um göttlicher Lehre und christlicher Seligkeit willen ein nötiger, dringender und unausweichlicher Grund, E. K. F. G. wie den Papst öffentlich anzugreifen, gegen dieses Unternehmen frei heraus zu protestieren, für alle früheren Greuel Tetzels den Bischof von Mainz verantwortlich zu machen und der ganzen Welt den Unterschied zwischen einem Bischof und einem Wolf zu zeigen. Danach möge sich E. K. F. G. zu richten und zu halten wissen.“ Zweitens, so Luther, habe sich Kurfürstliche Gnaden gefälligst zurückzuhalten bei den Priestern, die in den heiligen Ehestand treten, um Unkeuschheit zu vermeiden. Er solle sie einfach in Ruhe lassen und ihnen nicht rauben, was Gott ihnen gegeben hat. Alles andere sei Frevel, wozu er kein Recht habe. „Was hilft es Euch doch, Ihr Bischöfe, wenn ihr so frech mit Gewalt einherfähret und die Herren über Euch erbittert und nicht einmal Grund und Recht Eures Tuns beweisen wollet und könnet! Was bildet Ihr Euch ein? Seid Ihr lauter Giganten und Nimrode (1. Buch Moses 10,8–12) von Babel geworden? Wisset Ihr nicht, Ihr armen Leute, daß Frevel und Tyrannei, wenn sie keinen Schein (des Rechts) mehr haben, den Anspruch auf die Fürbitte der Gemeinde verlieren und nicht mehr lange bestehen können? Ihr stürzet Euch wie unsinnig in Euer Unglück, das Euch selbst dann noch zu früh kommen wird! E. K. F. G. möge zusehen: Wird dies nicht abgestellt, so wird sich ein Geschrei aus dem Evangelium erheben, und man wird sagen, wie wohl es den Bischöfen anstünde, die Balken zuerst aus ihren eigenen Augen zu reißen (Matthäusevangelium 7,5), und wie billig es wäre, wenn die Bischöfe zuerst ihre Dirnen von sich trieben, ehe sie brave Eheweiber von ihren Ehemännern trennten.“ Das war starker Tobak – aber es ging noch weiter. Von der „Schändung Gottes“ spricht Luther und von „Verunehrung seiner Wahrheit“, und da sei es ihm ganz egal, wenn ein einzelner Bischof oder Kardinal, der ja auch nur ein Mensch sei, Schaden nehme an seiner Ehre. (Implizit sagt er, diese habe der Genannte ja sowieso schon verspielt.) „Schweigen werde ich nicht, und wenn es mir nicht gelingen sollte, so hoffe ich doch, Ihr Bischöfe werdet Euer Liedlein nicht mit Freuden zu Ende singen. Ihr habt sie noch nicht alle vertilgt, die Christus gegen Eure abgöttische Tyrannei erweckt hat.“ Er erwarte nun eine „endgültige, schleunige Antwort hierauf“ seitens des Kardinals innerhalb von vierzehn Tagen. Im Übrigen werde er sein Büchlein gegen den Abgott zu Halle herausgeben, wenn keine öffentliche Antwort eintreffe. Der mediale Druck über öffentliche Publikationen, deren sich Deutschlands erster Bestsellerautor Martin Luther in einem Ausmaß bediente, die man als gezielte Öffentlichkeitsarbeit bezeichnen kann, wird hier schon dem Machthaber gegenüber als solche kenntlich gemacht – offenbar in dem Wissen, dass der Kardinal sich dieses Druckmittels völlig bewusst ist. Luther war ja noch immer in seinem Versteck auf der Burg; auch der Letzte hatte aber mittlerweile sicher begriffen, dass er nicht tot war, wie es Albrecht Dürer noch vor Kurzem gemutmaßt hatte, sondern irgendwo sicher versteckt wurde, aber währenddessen weiteragierte. Vor dem Hintergrund, dass er durch das Wormser Edikt aber zum Abschuss freigegeben war, sollte er sich irgendwann einmal aus seinem Versteck hervorwagen (womit früher oder später zu rechnen sein würde), ist diese Provokation wirklich verblüffend.

War es die Aktion eines Mannes, der nichts zu verlieren hatte? Der sich sowieso eines baldigen sicheren Todes bewusst war, wie es ja vielfach in seiner Wartburg-Post anklingt? Der sich gänzlich in Gottes Hand begab, wild entschlossen, alle Register zu ziehen, um den Kampf um das wahre göttliche Wort gegen sämtliche Feinde und Machthaber auszutragen, die ihn darin behinderten? Stärkte er sich durch diese Kampfhaltung, um die eigenen Skrupel und Ängste zu dämpfen? Wie es auch immer war, Georg Spalatin, Luthers Freund und kurfürstlich-sächsischer Sekretär, dämpfte ihn und sein Ansinnen, ebenso wie seine, wie es ihm wohl schien, kopflosen Vorstürze. Er, der den Brief erhalten hatte, um ihn an den Kardinal weiterzuleiten, hielt ihn vorerst zurück. Luther erfuhr davon, und er schäumte vor Wut. So oder so wurde Luther mittlerweile so ungeduldig und tatendurstig, dass er am 3. Dezember sein Kavaliersgefängnis verließ und heimlich nach Wittenberg reiste. Dort wusch er dann Spalatin als Erstes brieflich den Kopf. Es war ja nicht nur der Brief an den Erzbischof, sondern auch zwei seiner Schriften waren nicht dahin gelangt, wo er sie haben wollte (in die Druckerpresse). Es handelte sich um die beiden Schriften „Von den Mönchsgelübden“ und „Von der Privatmesse“. Keiner von den Freunden in Wittenberg, die ihn mit den „süßesten Freundlichkeiten“ (und sicher sehr überrascht) empfangen hätten, so schrieb er an Spalatin, habe vom Verbleib all dieser Schriften irgendetwas erfahren. Was den Abgott zu Halle betreffe, so sei Spalatin eben ein „Höfling“ und in diesem Sinne sowohl weise wie ängstlich. Philipp könne, lenkte er ein, die schärfsten Stellen herausstreichen und abmildern, dafür solle Spalatin ihm das Briefmanuskript bei Gelegenheit zukommen lassen. Als er wieder abreiste in seine Burg, da konnte Luther immerhin sicher sein, dass die Dinge auf den Weg gebracht waren. Der Kardinal antwortete am 21. Dezember mit seiner eigenen erzbischöflichen Hand auf den Luther-Brief, und diese Antwort ist erstaunlich genug, auch wenn man in Anschlag bringt, dass Melanchthon tatsächlich die schärfsten Stellen gemildert hatte. „Lieber Herr Doktor! Ich habe Euren Brief, auf dem das Datum vom Sonntag nach dem Katharinentag steht, empfangen und gelesen und zu Gnaden und allem Guten angenommen, ich bin aber der Meinung, die Ursache, die Euch zu solchem Schreiben bewegt hat, sei längst abgestellt. Und ich will mich, so Gott will, dergestalt halten und erzeigen, wie es einem frommen geistlichen und christlichen Fürsten zusteht, soweit mir Gott Gnade, Stärke und Vernunft verleiht, worum ich auch treulich bitte und bitten lassen will. Denn ich vermag nichts von mir selbst (zu leisten) und bekenne, daß ich die Gnade Gottes nötig habe; wie ich denn ein armer sündiger Mensch bin, der sündigen und irren kann und täglich sündigt und irrt, das leugne ich nicht. Ich weiß wohl, daß ohne die Gnade Gottes nichts Gutes an mir ist und daß ich (nur) ein unnützer stinkender Kot bin wie irgendein anderer, wo nicht mehr. Das habe ich auf Euer Schreiben (in) gnädiger Wohlmeinung nicht verbergen wollen. Denn Euch Gnade und Gutes um Christi willen zu erzeigen, bin ich williger als willig. Brüderliche und christliche Strafe kann ich wohl leiden. (Ich) hoffe, der barmherzige, gütige Gott werde (mir) hierin fürder Gnade, Stärk’ und Geduld verleihen, seines Willens in dem und anderm zu leben.“ Einem christlichen Fürsten, solange er sich noch als ein solcher verstand, stand es noch immer an, sich als Untertan und Geschöpf einer höheren Macht zu verstehen und darin auch seine eigenen Befugnisse zu limitieren. Solange man also nicht ganz sicher wusste, ob dieser störrische Mönch, dieser Luther nicht tatsächlich direkt von Gott inspiriert war, musste man vorsichtig sein, schon im Sinne seines eigenen Heils. Nur so ist eigentlich dieser Brief zu erklären, wie auch die Tatsache, dass niemand das Wormser Edikt an Luther vollstreckte, jedenfalls nicht in den Territorien, in denen sich der Störenfried aufhielt in den ihm verbleibenden Jahren. Vielleicht war es Gott, vielleicht war es aber auch einfach nur Glück; das Glück der Geschichte. Nach seinem kurzen Aufenthalt in der Heimat und bei den Freunden, der dem unterbrochenen Burghäftling auch etwas Abwechslung brachte, nicht zuletzt durch die Reise einschließlich ihrer Begegnungen in seinem Inkognito – auf der Durchreise soll Luther sowohl auf dem Hinweg als auch auf dem Rückweg bei dem Schankwirt Hans Wagner auf dem Brühl zum Mittagessen eingekehrt sein, und wie es die Überlieferung will, hat er sich da unter den übrigen Gästen auch ein wenig kundig gemacht, wie diese so dachten über den Luther, der ja nun in einem unbekannten Unterschlupf weilte –, rüstete er sich auf der Burg zu einem Großunternehmen. In den folgenden zweieinhalb Monaten, die er noch auf der Wartburg verbrachte, bekam Luther auch sehr viel seltener vom Satan Besuch, denn er war so beschäftigt, dass überhaupt kein Raum blieb für satanische Anfechtungen und für trübe Gedanken. Er übersetzte das Neue Testament in ein kraftvolles und unsterbliches Deutsch, und zwar in sechs Wochen. Seine Freunde in Wittenberg, so erfahren wir aus seiner Korrespondenz nach der Rückkehr, hatten ihn ausdrücklich dazu aufgefordert. Vielleicht waren die Einzelheiten dazu, auch die Arbeitsweise und die Beschaffung der notwendigen Hilfsmittel, dort besprochen worden, wozu der persönliche Aufenthalt notwendig war. Als er fertig war, ließ Luther seinen Kurfürsten wissen, er gedenke nun den Wartburger Unterschlupf zu verlassen. Er tat das auf eigene Verantwortung und gegen den ausdrücklichen Willen und Befehl seines Souveräns, den er damit aber auch von seiner Sorgfaltspflicht als Landesvater entband. „Ich will E. K.F. G. bewahren vor Schaden und Gefahr an Leib, Gut und Seele, um meiner Sache willen.“ Und als Friedrich der Weise immer noch Einspruch gegen Luthers eigenmächtigen Freispruch erhob, da ließ dieser ihm ausrichten: „Ich komme gen Wittenberg in einem gar viel höheren Schutz als (in dem) des Kurfürsten.“ Er war sich seiner Sache einmal wieder sehr sicher.

In Wittenberg brannten zudem gerade die Hütten. Da war er, so meinte er, bitter vonnöten.

∗ Off. 21,1.

∗∗ Matth. 20,16.

∗∗∗ These 58.