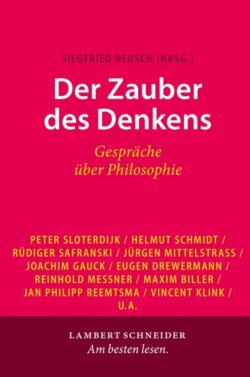

Читать книгу Der Zauber des Denkens - Siegfried Reusch - Страница 6

ОглавлениеSIEGFRIED REUSCH

Dem Denken wohnt ein Zauber inne

Philosophie ist die Kunst, alles zu bezweifeln, ohne am Leben selbst zu verzweifeln. Denn der Sturz ins Bewusstsein hat den Menschen eher verunsichert, als dass er ihm durch das Auffinden letzter Gewissheiten Halt und Sinn im und durch das Denken vermittelt hätte. Mit den Entdeckungen Galileo Galileis der Sicherheit verlustig gegangen, im Mittelpunkt der Welt zu stehen, muss der Mensch seit Sigmund Freuds Entdeckung der Macht des Unbewussten auch noch mit dem Faktum leben, nicht Herr im eigenen Haus zu sein. Trotz der Errungenschaften der modernen Naturwissenschaften steht er sich selbst nach wie vor als offene Frage gegenüber. Nicht von ungefähr heißt es am Ende von Ludwig Wittgensteins Tractatus Logico Philosophicus: „Wir fühlen, dass selbst wenn alle möglichen wissenschaftlichen Fragen beantwortet sind, unsere Lebensprobleme noch gar nicht berührt sind.“ Die sogenannten vier großen Fragen Immanuel Kants – „Was kann ich wissen?“, „Was kann ich hoffen?“, „Was soll ich tun?“ und „Was ist der Mensch?“ – harren nach wie vor einer Antwort.

So überrascht es nicht, dass der Romantiker Friedrich Freiherr von Hardenberg, bekannter unter seinem Pseudonym Novalis, Philosophie als „Heimweh nach dem Ganzen“ charakterisiert. Der Zauber des Denkens liegt allerdings weniger in der Hoffnung auf Erlösung von der Sehnsucht nach eindeutigen Wahrheiten begründet – sei es durch das Auffinden der einen Welterklärung, sei es durch die letztgültige Einsicht, eine solche nie finden zu können –, als vielmehr darin, dass viele Weltsichten nebeneinander bestehen und sich mitunter auch ergänzen können. Anders ausgedrückt: Der Zauber des Denkens ist dessen welterschließendes kommunikatives Potenzial.

Ungefragt und unversehens in die Welt geworfen, ist der Mensch immer schon auf den Anderen verwiesen, kann er sich seiner selbst und seiner Weltbezüge nur vermittels der tätigen Auseinandersetzung mit dem Anderen vergewissern. Er ist zoon politicon, ein in Gemeinschaft lebendes Tier, wie Aristoteles es ausdrückt, nicht weil er in Gemeinschaften lebt, wie dies auch viele Tiere tun, sondern weil er sich beständig mit anderen über sich, sein Denken und seine Interpretation von Welt auseinandersetzt. Mithin ist menschliches Sein immer ein „Mit-Sein“. Der Mensch ist nicht da ganz Mensch, wo er spielt, wie Friedrich Schiller in seinen Briefen Über die ästhetische Erziehung des Menschen betont, sondern vor allem da, wo er kommuniziert. Den Menschen ist es versagt, sich nicht danach zu fragen, was all das bedeutet, was sie mit ihren Sinnen wahrnehmen, was sie sehen, schmecken, riechen, hören, fühlen, kurz, all das, was ihnen begegnet und widerfährt. Um all dies zur Sprache und somit in einen lebbaren Zusammenhang zu bringen, sind wir gezwungen, uns denkend, sprechend und seit der Erfindung der Schrift auch schreibend und lesend mit dem Gegenüber auseinanderzusetzen. Das heißt, menschliches Leben vollzieht sich immer im Raum kommunikativer Bedeutsamkeit. Vor allem im offenen Gespräch entsteht ein Raum des Zwischen, in dem Ich und Du in der Weise der Vernunft zueinander ins Verhältnis treten können, um sich eine mit anderen teilbare Wirklichkeit aufzubauen.

Das philosophische Gespräch, sei es mit einem Gegenüber, sei es durch welches Medium auch immer vermittelt, ist nicht „poiesis“, das heißt nicht auf das Herstellen zielendes, regelgeleitetes Handeln, sondern „praxis“ im ursprünglichen Wortsinn: Es ist die gemeinsame tätige Aneignung von Welt, der aufschließende Umgang, die Interpretation des je eigenen Weltverhältnisses, das immer auch durch den Leib und den Anderen bestimmt ist. Nicht zuletzt Hannah Arendt hat in diesem Zusammenhang auf die Gleichberechtigung und gegenseitige Verwiesenheit von theoretischer (vita contemplativa) und tätiger Lebensform (vita activa) hingewiesen. Denn bewähren kann sich das Denken nur im Tun – und das miteinander Sprechen ist die vornehmste, gewinnbringendste und letztlich auch menschlichste Form des Tuns. Entsprechend ist die philosophische Auseinandersetzung keine Reaktion auf den Verlust lebensweltlicher Selbstverständlichkeiten – kein Krisensymptom –, sondern urspünglichste und ureigenste Form des Menschseins: Als Menschen sind wir immer schon im Gespräch.

Die Einsicht, im Philosophieren keine letztgültigen Wahrheiten generieren zu können, degradiert die Philosophie jedoch keineswegs zur Unterhaltung oder zur bloßen Irritationswissenschaft. Im Gegenteil! Sind Wahrheit und Ideologie doch untrennbare siamesische Zwillinge. Zur Ideologie wird Denken immer dort, wo vermeintliche denkerische und/oder naturwissenschaftliche Selbstverständlichkeiten nicht mehr in Frage gestellt werden dürfen, wo ein offenes Gespräch nicht mehr möglich ist. So kann man zum Beispiel entgegen der berechtigten und wohlbegründeten Überzeugung von Jürgen Mittelstraß nicht nur mit Recht bezweifeln, dass „die Hasen vor der Tür auch ohne uns herumlaufen“, sondern muss es sogar beständig bezweifeln! Denn da, wo totale Übereinstimmung der Meinungen besteht, herrscht nur mehr Stillstand. Die moderne Spannung zwischen Sollen und Sein lässt sich nur durch das Gespräch ertragen – auflösen lässt sie sich nicht.

Mit Bedacht wurden für den vorliegenden Band nicht nur Interviews mit Berufsphilosophen geführt, sondern auch mit Menschen, deren Denken sich nicht nur aus der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Philosophie speist. Wenn Philosophie ihre Zeit in Gedanken erfasst, wie Georg Wilhelm Friedrich Hegel lehrt, dann sind die hier abgedruckten Gespräche philosophische Zeitzeugnisse im besten Sinne des Wortes: Zeugnisse der denkenden Auseinandersetzung mit sich, dem Anderen und der Welt.