Читать книгу La Corte de Felipe IV se viste de fiesta - Teresa Zapata Fernández de la Hoz - Страница 13

Оглавление4

LA VILLA Y LA CORTE DE MADRID SE PREPARAN PARA RECIBIR A LA REINA

Mientras tanto en Madrid se pensaba en la organización de las fiestas con las que recibiría a nueva soberana, especialmente en la entrada pública.1 El 16 de marzo de 1649, el corregidor, conde de Torralba, leía a los miembros del consejo el comunicado del monarca, en el que, pensando que la reina llegaría antes, decía que los preparativos para la entrada comenzarían el 20 de mayo, y que había determinado que Mariana se alojara en el Buen Retiro mucho tiempo, por lo que pedía que se organizaran juegos y representaciones y se reparase la parte que se había caído, sobre todo los cuartos donde debía alojarse, «muy seguros y reparados en la fabrica que amenaza ruina por estar con quiebras y necesitados de reparos muy considerables».2 El ayuntamiento acordó que se realizarían las obras con cargo al dinero destinado a las fiestas, que había que conseguir, para lo que se nombraron «comisarios para buscar dinero para las fiestas» a dos regidores, Francisco de Luzón y Rodrigo de Rozas. El día uno del mes siguiente, el primer ministro, Luis Méndez de Haro reclamaba con urgencia al corregidor los 24.000 ducados que parece ser que habían ofrecido,3 y que no sabemos si lo pudieron cumplir en un plazo tan breve.

El 11 de mayo Felipe IV nombró a Lorenzo Ramírez de Prado, elegido por el presidente del Consejo Real, Diego de Riaño y Gamboa, superintendente y protector de las fiestas, «con los mismos poderes que Alonso Núñez de Boorque [para la entrada de Margarita de Austria] y Diego López de Ayala [para la de Isabel de Borbón]».4 Ramírez de Prado presidiría la Junta extraordinaria formada por los siguientes miembros del concejo: Miguel Comprat de Castellví, conde Torralba, corregidor; Rodrigo de Morales y Zúñiga, Martín de Medina y Jerónimo Pignón, regidores, como comisarios; José Martínez, escribano, como secretario; José Lorenzo, escribano del Rey, como escribano, y Pedro de Zoalli, escribano del Rey, como tesorero.5 Otros regidores fueron nombrados comisarios de diferentes aspectos de las fiestas. Asimismo, el ingente trabajo notarial obligó a la colaboración de otros escribanos, como Francisco Monzón, secretario mayor del ayuntamiento; Sebastián Alonso y Francisco Méndez Testa, escribanos del Rey, y otros.

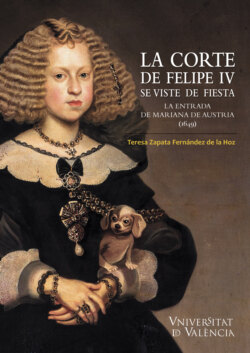

Fig. 20. Philip Fruytiers, Lorenzo Ramírez de Prado. Madrid, Biblioteca Nacional de España.

Lorenzo Ramírez de Prado6 [fig. 20], caballero de Santiago, miembro del Consejo de las Indias, de la Santa Cruzada y del Consejo Real, era una persona influyente, procedente de una familia de políticos, embajadores y humanistas, cultivado y poseedor de una excepcional biblioteca familiar y seguramente de una buena colección de pinturas.7 Su posición política, su extenso bagaje cultural y su relación con los grandes escritores y poetas de la época le llevaron a desempeñar un papel muy relevante en el programa iconológico e iconográfico de la entrada.8

El extenso programa alegórico y simbólico desarrollado en arcos y demás decoraciones efímeras de las entradas, demostración de una vasta formación humanística; el número de inscripciones, dísticos y poesías en latín y castellano que acompañaban a cuadros y estatuas, determinaba que el superintendente tuviera que rodearse de colaboradores versados en historia, religión, mitología, astrología, emblemática, heráldica, simbología, música […], así como de poetas que compusieran los versos en castellano y latinistas que escribieran y seleccionara los textos latinos.

Desde fechas cercanas a las de la entrada se ha relacionado la figura de Pedro Calderón de la Barca con este acontecimiento. En 1682, Juan de Vera Tassis, en el prólogo de Verdadera quinta parte de comedias de Don Pedro Calderon de la Barca, dice que en el año 49, «hallandose en Alua con el Excelentísimo señor Duque, le mandó su majestad, por su Real decreto, boluer a la Corte a describir, y trazar aquellos celebres Arcos Triunfales para la feliz entrada de […] Doña Mariana de Austria […]». En el mismo libro, entre las obras no dramáticas del escritor, incluye «el Libro de la Entrada de la Augusta Reyna nuestra señora».9 En 1684, Gaspar Agustín de Lara confirma la autoría de Calderón y añade que Ramírez de Prado «permitió se imprimiese en su nombre».10 Esto ha sido repetido por otros autores posteriores, y Alenda, al enumerar esta obra se pregunta si no será el libro que algunos atribuyen al famoso poeta.11

La participación de Calderón de la Barca se menciona en una relación breve titulada Entrada de la Reina Doña Mariana, en la que, al referirse a los versos latinos escritos en el adorno de la Torrecilla del Prado dice que fueron traducidos por don Pedro Calderón de la Barca, y añade: «estos, como los demas de toda la fiesta».12 Como comprobaremos más adelante, los versos castellanos escritos debajo de los latinos no son una simple traducción de estos, sino una composición original que interpreta el contenido de los latinos.

En una relación de pagos del secretario de la Junta, José Martínez, se consigna un pago de 4.400 reales a «Don Pedro Calderón»,13 que podría corresponder al elevado número de poesías escritas en los arcos y demás decoraciones efímeras que jalonaban el recorrido real. Aunque, en el mismo documento se anota otro pago de 250 reales a don José de Guevara, «por escribir los versos de los arcos», y el 5 de noviembre la Junta decide darle 150 reales de ayuda de costa «por inscripciones latinas y castellanas que a escripto para los arcos»,14 de lo que se podría deducir que Calderón compondría los del resto de las decoraciones. Sin embargo, como la diferencia entre un pago y los otros es tan excesiva, Varey supuso que tal vez la cantidad pagada a Calderón incluiría las obras de teatro que, según Cotarelo, escribió en esta época, como Guárdate del agua mansa, en cuyo acto III se refiere a la entrada,15 aunque lo más probable es que lo abonado a Guevara fuera por escribir los versos en las tarjetas, no por componerlos, lo mismo que los 200 reales que se abonan a don Francisco Lobera «por los jeroglificos que a escrito para los arcos».16

Al principio del libro que describe esta entrada,17 al referirse a los «Aparatos», se indica que Ramírez de Prado fue nombrado superintendente y protector, y se añade: «(que los pensó, discurrió, i dispuso sus ejecuciones)». No cabe duda de que don Lorenzo desempeñó un papel importantísimo en el programa ideológico y visual de esta entrada, especialmente en el desarrollado en los cuatro arcos triunfales costeados por el ayuntamiento, en los que se simbolizaron «Las Qvatro Partes del Mvndo, en que nuestro Rey felizmente goza dilatados Inperios; cuyos reversos ocuparon los Qvatro Elementos, dando, no sin estudio, a Evropa, el Ayre; a Asia, la Tierra; a Africa, el Fvego; i a America, el Agva».18 Teniendo en cuenta la extensión del programa, así como la riqueza y variedad de su contenido, el superintendente contó con la colaboración de otros humanistas, como el doctor Juan Alonso de Calderón.

Este abogado de los Reales Consejos y del Consejo de la Inquisición19 es autor de un extenso texto, que no se llegó a publicar, titulado Imperio de la Monarchia de España en las quatro partes del Mundo, defensa de sus derechos, precedencia, y soberania sobre las demas del Orbe.20 Sí publicó un sumario de su obra titulado Memorial discvrso histórico-ivrídi-co-politico, dirigido a Felipe IV,21 en el que además de los treinta libros del Imperio de la Monarchia, dividido en seis tomos, incluye el sumario de los cuatro libros que con ocasión de las bodas reales había escrito bajo el título de Excelencias de los Nombres de Philipe, y de Maria-Anna, y del Número Quarto, «por serlo V. Majestad de su nombre», aprobado por don Lorenzo Ramírez de Prado.

El libro primero trataba de la costumbre de casarse los tíos con las sobrinas y la narrativa que hizo al Papa por orden del monarca para obtener las dispensas matrimoniales. El libro segundo,22 de las excelencias del nombre de María y Anna, que formaban el nombre de la reina. El libro tercero, de «los misterios del Número Quarto, por las quatro Regiones del Cielo, quatro Elementos, y quatro tienpos del año».23 El libro cuarto contenía la declaración del árbol genealógico de costados de Felipe IV hasta los octavos abuelos, y de Mariana, destinado al Papa para las dispensas matrimoniales. «Y numerado este Arbol con los muchos jeroglíficos que tiene, se comprende en 220 circulos y numeros, que constan de quatro partes iguales, cada vna de cinquenta y cinco; y siendo de quatro costados, y cuadrado, y V. Majestad el mayor Cuarto, y estos libros quatro, conveniente cosa será se estampen, y corran en el Orbe».24 Este texto sirvió de fuente de inspiración para la decoración de la iglesia del convento de San Felipe el Real y para el arco levantado en la Puerta de Guadalajara de esta misma entrada, como se comprobará más adelante.

Dos peticiones de dinero, dirigidas seguramente al corregidor, confirman su participación en esta entrada y su relación con el superintendente. En la primera, sin fecha pero en papel de 1649, declara:

[…] que por orden de V. S. e asistido desde cuaresma deste año asta oy a las disposiciones ystoriales de los arcos para la entrada […] y he escrito mas de 20 pliegos sobre diferentes asuntos y apuntamientos particulares para la pinturas y otras cosas de diferentes partes y para las ascendencias de SS. MM. de las casas de Castilla y Austria e hecho hacer ocho dibujos dibersos y otras disposiciones trayendo su orijen y sucesion continuada desde antes de la benida de Christo a el mundo y e organizado 45 escudos de armas y blasones de los reynos de S. M. y del Señor Emperador asistiendo a pintores y dibujantes de seis meses a esta parte y les e pagado de mi hacienda mas de 100 ducados por mandado del señor don Lorenzo Ramirez de Prado, que fue serbido de ocuparme en este empleo que tengo en la exsornacion autoridad y lucimiento que S. S. ha visto y a V. S. le consta.25

La segunda, también sin fecha pero en papel de 1650, es casi del mismo tenor, aunque ahora declara que ha escrito más de 30 pliegos y gastado más de mil reales en los muchos dibujos que habían hecho los pintores por orden expresa de Ramírez de Prado, quien le había asegurado que se le pagaría, así como por su asistencia y continuo estudio, «y hasta oy no se me a dado ninguna aunque se les a dado a todos». Alonso Calderón pide 400 ducados «o lo que V.S. fuera servido».26 El 20 de abril se vio en la junta la petición de Calderón y se acordó entregarle 100 ducados de ayuda de costa.27

Parece evidente que el contenido simbólico principal de los cuatro arcos de triunfo, de la decoración de las gradas de San Felipe el Real y del arco de la Puerta de Guadalajara se debieron a las ideas y al trabajo de Alonso de Calderón, sin que ello disminuya la figura del superintendente, responsable último del programa, que por su fuerte personalidad y conocimientos humanísticos desempeñó un papel primordial, como se comprobará a lo largo de este trabajo.

EL LIBRO DE LA ENTRADA

Como en entradas anteriores –y posteriores–, el ayuntamiento tenía intención de costear la publicación del libro de la entrada de Mariana.28 Sin embargo, parece que el superintendente se adelantó al proyecto del ayuntamiento y, el 8 de marzo de 1650, envió a la Villa una copia de la Noticia de la entrada, que había escrito por orden de Felipe IV, «para que conste de la fineza y zelo con que V. S. sirvio en esta ocasión, como en otras, i lo que yo he procurado se hiciese su afecto», según indica en la carta que acompañaba.29 Sin embargo, al ayuntamiento no le gustó el texto del superintendente por considerar que no destacaba suficientemente el papel que la corporación había desempeñado en el recibimiento, y acordó publicar otra descripción o relación más detallada, para lo que nombró comisarios a don Gaspar Valdés y a don Francisco Luzón «para pedir licencia al Consejo para la impresión y para hacerla y scriuir el libro y todo lo demas que fuere necesario hasta que se ejecute».30

Unos días después, el 23 de marzo, el presidente del Consejo envió a la Villa la autorización para que se imprimiese un libro «con estampas de los arcos y demas ornatos que tuvieron las calles desde el Palacio del Buen Retiro al Real Alcaçar», pero con la intervención de Ramírez de Prado. El ayuntamiento, remiso a aceptar esa intervención, acordó el 31 de marzo que, «sabiendo que vn hijo de esta villa abia empeçado y continuaba vna relacion de dichas fiestas», se le pidiera que la acabase y se imprimiera, no sin antes comunicarlo a los señores del Consejo.31 Este hijo de Madrid se trata seguramente de don Jerónimo Mascareñas, autor del Viaje de la Serenísima Reyna Doña Maria Ana de Austria, publicado en 1650, quien en la obra dice que tenía intención de escribir también la entrada pública, pero que cuando ya la tenía muy adelantada se imprimió otra con el mismo asunto, por lo que desistió de su idea y terminó su relación del viaje con la llegada de Mariana a Madrid.32

Las diferencias entre el Ayuntamiento y el Consejo se zanjaron finalmente a favor de este último, cuando el 29 de marzo, el presidente del Consejo comunicó al corregidor, vizconde de la Laguna, que con fecha 27 de marzo el rey había emitido un decreto en el que establecía que el superintendente continuase en la formación e impresión de la relación de la entrada que le había encargado, y que la Villa se hiciera cargo del coste de abrir los grabados y de todo lo que hiciera falta «hasta que el libro que dicho Señor don Lorenzo ajustare, formare y imprimiera quede en toda perfección, aplicando para él los mismos medios que la Villa tenia determinados para la impresión de su libro».

El texto de Ramírez de Prado se imprimió con el título de Noticia del recibimiento i entrada de la Reyna nvuestra Señora Doña Maria-Ana de Austria en la muy Noble i Leal Coronada Villa de Madrid,33 sin indicación de autor,34 lugar ni año de impresión, con una única estampa, la portada [fig. 21], en la que se representan a Mercurio, mensajero de los dioses, con casco y sandalias aladas, y el caduceo en la mano, que conduce a Himeneo, dios de las bodas, con la antorcha encendida, acompañados de la siguiente cita en latín: «VIRES ADQVIRIT EVNDE», tomado de la Eneida, IV, 175 [«Las fuerzas se adquieren andando»]. Sobre sus cabezas, la Fama toca una de sus trompetas y, a sus pies, la cartela con el título de la obra, sostenida por dos cupidillos con antorchas encendidas, que aluden igualmente al matrimonio real. Como se indica al pie, la portada fue inventada por el propio superintendente, dibujada por Francisco Rizi35 y grabada por Pedro de Villafranca.36 A lo largo de sus 117 folios se describe de forma pormenorizada todas las arquitecturas efímeras levantadas el día de la entrada a lo largo del recorrido; la salida de Mariana del Buen Retiro, el 15 de noviembre de 1649, a las 10 de la mañana, a caballo, ataviada con saya entera de nácar y plata, sombrero de plumas blancas y luciendo las emblemáticas joyas de la Corona;37 el orden del cortejo y su vestuario; los cantos de alabanza con los que la recibieron en diferentes puntos del recorrido, hasta su llegada al Palacio; carros triunfales, fuegos de artificio, luminarias […].

Fig. 21. Pedro de Villafranca, Frontispicio de Noticia del recibimiento i entrada [...] María-Ana de Austria [...], 1650. Madrid, Biblioteca Nacional de España.

No sabemos si esta Noticia sería la misma que el superintendente envió al ayuntamiento a principios de marzo o una segunda versión, teniendo en cuenta las protestas de la Villa. En cuanto a su autoría, hay que pensar que, según el proceso de elaboración del libro de la fiesta llevado a cabo en otras entradas,38 la persona o personas que proporcionaban las ideas, se encargaban de redactar las partes en las que habían intervenido, si bien, la redacción final quedaba bajo la responsabilidad del superintendente o del responsable del programa, que dotaría al texto de un estilo unitario. En este caso, tenemos que pensar en una intervención importante de Alonso de Calderón.39

Otras relaciones más se escribieron sobre este extraordinario acontecimiento,40 la mayor parte en verso,41 todas breves, por lo que la Noticia es sin duda la fuente principal para el estudio y reconstrucción de la entrada de Mariana, utilizado por todos cuantos se han referido a esta fiesta, aunque como ocurre con esta clase de literatura, el lenguaje un tanto retórico, la puntuación, la frecuente falta de tildes obliga a una lectura atenta y repetida, sin que al final uno se quede convencido de haber interpretado correctamente su contenido.

El texto de la Noticia tiene además el interés añadido de que transcribe las numerosas poesías en castellanos, así como las inscripciones, lemas o sentencias, letras o poesías, epigramas y otras composiciones en latín que, escritas en ornamentadas tarjetas y cartelas que acompañaban a las fachadas de los arcos, a pinturas, estatuas y jeroglíficos, aclaraban o explicaban su significado, salvaguardando así esta poesía visual y efímera. Si en la literatura emblemática lo primero fue la letra, a la que después se añadió la imagen,42 imagen y texto adquieren aquí el mismo valor, unidos en una simbiosis perfecta, fruto de un trabajo conjunto entre el creador o inventor de las «ideas», los artistas y los poetas y latinistas, bajo el férreo control de don Lorenzo Ramírez de Prado.43

Dísticos, tercetos, cuartetas, redondillas, octavas, décimas y sonetos en castellano y en latín han dejado constancia del ingenio de quienes las compususieron y el arduo trabajo acometido.44 Aunque se desconoce qué poesías en castellano fueron compuestas por Calderón de la Barca, ni estoy capacitada para determinarlo, no cabe duda de que gran parte de ellas alcanzan una gran calidad. El mismo dramaturgo, en su comedia Guárdate del agua mansa, escribe:

Imposible es ya, y basta,

Que en este Arco, y los demás

Apelemos a la estampa,

Quando lo expliquen sus letras

Latinas, y Castellanas.45

Arquitectura, pintura, escultura, poesía, emblemas, música, canto, danza, teatro, fuegos de artificio se aunaban en estas ceremonias con una finalidad ante todo de homenaje a la nueva soberana, proporcionando una imagen idealizada de su persona y del matrimonio real, del que se enfatizará el amor entre los esposos y los beneficios que su unión aportaría a la monarquía, como paz, prosperidad, estabilidad y, sobre todo, descendencia. Dada la trascendencia política de esta fiesta, el homenaje a la reina era una ocasión excepcional para exaltar a la monarquía, al rey y a la Villa de Madrid mediante la utilización de la historia, la mitología, astrología, heráldica, genealogía, emblemática y, de forma preeminente, de la historia y los hechos de la Roma de la antigüedad, periodo en el que, desde el momento de la elección de arcos de Triunfo como monumentos principales, erigidos ya en las entradas del siglo XVI,46 a imitación de las entradas triunfales de los emperadores romanos, se quería emular.

La circunstancia de que los cuatro arcos levantados a la llegada de Mariana, principal aportación de la Villa desde un punto de vista económico, de representación y prestigio, presentaran como novedad un programa iconológico e iconográfico común, así como que fueran diseñados y realizados por los mismos arquitectos, pintores y escultores, mientras que en el recorrido estuvieran precedidos e intercalados por otras arquitecturas efímeras, me obliga a referirme en este capítulo a esos dos aspectos, que en el resto de los ornatos se incluyen en su capítulo correspondiente.

Las fachadas principales de los cuatro arcos estaban dedicadas a las Cuatro Partes del Mundo [fig. 22] y las posteriores a los cuatro Elementos predominantes en cada una, número relacionado con el monarca, cuarto de su nombre y, por extensión, cuarto Planeta, el Sol. El primero, Arco del Prado, levantado a la entrada de la carrera de San Jerónimo, estaba dedicado a Europa en su fachada principal, la que miraba al Buen Retiro, y al Aire, en la posterior. El segundo, también en la carrera, a la altura del Hospital de los Italianos, Arco de los Italianos, a Asia su fachada principal, y a la Tierra la posterior. El tercero, en la Puerta del Sol, Arco de la Puerta del Sol, a África en el anverso, y al Fuego en el reverso. El cuarto y último, al final de la calle Mayor, entre la parroquia de Santa María y el palacio del duque de Uceda, en ese momento residente de don Luis de Haro, Arco de Santa María, a América y al Agua.47 La reina Mariana vería las fachadas principales, es decir las dedicadas a las Cuatro Partes del Mundo, el día de la entrada, mientras que las posteriores, dedicadas a los cuatro Elementos, al día siguiente cuando en carroza y acompaña de Felipe IV se dirigieran a dar gracias al santuario de la Virgen de Atocha, recorriendo el mismo trayecto pero en sentido contrario.

Calderón de la Barca, en su citada comedia, Guárdate del agua mansa, resume en los siguientes versos el simbolismo de los arcos:

Fig. 22. Pedro de Villafranca, Frontispicio de Rodríguez de Monforte, Descripcción de las Honras […] Phelippe Quarto […], 1666. Madrid, Biblioteca Nacional de España.

[…] las quatro dilatadas

Partes del mundo, en quien tuuo

Dominio del Planeta de Austria.

Correspondieron los quatro

Elementos, siendo en claras

Significaciones, doctos

Recursos de sus fachadas […],48

Si bien el contenido de cuadros, estatuas, inscripciones y poesías se eligieron en relación con el programa iconográfico global, encerraban otros significados más con los que expresar la diversidad de ideas, de mensajes que se querían enviar.

Para crear y elaborar el extenso programa, de enorme importancia política y finalidad eminentemente propagandística, además de un reto y una demostración del conocimiento y erudición de sus autores, el superintendente o protector de la fiesta, elegido siempre por el monarca entre los miembros de su Consejo con una formación humanística elevada, como era la de Lorenzo Ramírez de Prado, solía contar con la colaboración de otras personas versadas en letras, como en esta ocasión don Alonso de Calderón y don Pedro Calderón de la Barca. A lo largo de estas páginas tendremos ocasión de comprobar el saber cuasi enciclopédico y el ingenio volcado en el programa por estos autores, con los que trabajaron algunos más, hasta ahora desconocidos.

Las «historias» narradas en los cuadros estaban tomadas en su mayoría de fuentes escritas, fuentes que no se indican ni en la Noticia ni en los documentos. Sin embargo, en esta ocasión contamos con una información privilegiada, como es la relación de los libros que formaban la magnífica biblioteca de Lorenzo Ramírez de Prado, heredada de su padre Alonso, y enriquecida por este amante de los libros, una de las más importantes del siglo XVII.49 Las posibles fuentes literarias que describían los temas de los cuadros las poseía don Lorenzo, fuentes que el superintendente indicaría a los artistas, quienes a su vez se servirían también de los repertorios de estampas y dibujos, habituales entre los pintores para componer sus obras, libros de empresas y emblemas, repertorios mitológicos e iconográficos ilustrados […].

Una fuente importante la formaban los libros de entradas anteriores, como las de Felipe II en Amberes y otras ciudades que visitó en su «felicísimo viaje», narrado por Calvete de Estrella; la de Felipe III en Lisboa; Ana de Austria en Madrid; archiduques Alberto e Isabel en los Países Bajos; del cardenal Infante don Fernando en Amberes y Gante; relaciones de exequias y fiestas religiosas; las obras de astrología de Cayo Julio Higinio, Sacro Bosco, Alberto Durero, Jerónimo de Chaves y otros; los tan difundidos libros de Natale Conti, Vicencio Cartari y Césare Ripa; empresas y emblemas de Adrea Alciato, Paolo Giovio, Girolamo Ruscelli, Sebastián de Covarrubias, Hernando de Soto; obras clásicas de Plinio Segundo «el Viejo», Tito Livio, Suetonio, Plutarco, Ovidio. En cuanto a los libros de historia forman el apartado más voluminoso de la biblioteca de Ramírez de Prado. El mismo había realizado los comentarios a los «cronicones» de Julián Pérez y Luitprando, que publicó con eruditos comentarios, el primero en París en 1628, y el segundo en Amberes en 1640, por los manuscritos de Jerónimo de la Higuera, que había conseguido añadir a su colección. Frente a esta aparente defensa de los falsos cronicones, las obras históricas que poseía eran prácticamente todas las publicadas hasta la fecha, de las cuales, en relación con los temas pintados en los cuadros podemos citar Historia del Perú de Diego Fernández, 1571; Historia de la rebelión de Granada, de Mármol y Carvajal, 1600; Historia General de África, de Luis Mármol, 1599; Historia de la conquista de Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, 1632; Crónica general de España del rey Don Alonso, de Florián de Ocampo, 1604; Guerras de África, de Pedro de Salazar, 1570; Historia general de las Indias y conquista del Perú, 1547; Relación del Sitio de México, de Fernando de Cepeda, 1637; Don Pelayo, de Joseph Micheli, 1648; Expulsión de los morisco de España, de fray Marco de Guadalajara, 1619; Expulsión de los moriscos, de Pedro Aznar, 1612, así como varios ejemplares de la Historia, del padre Mariana; las historias de Madrid de Gil González Dávila, Teatro de las Grandezas de la Villa de Madrid (1623) y de Jerónimo de la Quintana, Historia de la antigüedad, nobleza y grandeza de la Villa de Madrid (1629); la obra de Belda sobre san Isidro Labrador; el Flos Sanctorum de Ribadeneyra, anales, genealogía, heráldica, libros de leyes, historia sagrada […].

En su conjunto, el programa, como el de otras entradas, citando a Sagrario López Poza, participaba de los tres elementos básicos que establecía la retórica clásica de Cicerón y Quintiliano: enseñar [«docere»]; deleitar [«delectare»] y convencer [«movere»].50

ARQUITECTOS, PINTORES, ESCULTORES Y DORADORES.

En un primer momento, la Villa de Madrid acordó levantar únicamente tres arcos: el del Prado, «en la cuesta de Juan Sánchez Gavera», donde los miembros del ayuntamiento recibían a la reina; el de la Puerta del Sol y el de Santa María.

El 24 de abril, José de Villarreal, maestro mayor de las Obras de la Villa, redactó las condiciones con las que se deberían realizar, en las que establecía que se construirían según las plantas y alzados que se les entregaran, firmadas por don Lorenzo Ramírez y por los maestros que las hubieran ejecutado, «sin excederse cosa alguna sin orden de dicho maestro»,51 todo muy bien fortificado, terminado y rematado a gusto del superintendente y de la persona que lo tasara. En cuanto a los colores de la pintura y el dorado de la arquitectura, estatuas y adornos, deberían atenerse igualmente a las órdenes de Ramírez de Prado sin hacer nada por su cuenta, «para que en todo trabajo conste hacerlo con lo dispuesto.».También estaban obligados a pintar los cuadros con las historias que eligiera y ordenara el superintendente y con el dibujo que mejor conviniera. Por último, los despojos, una vez tasados, se les descontarían del importe final de los arcos. Para comenzar el trabajo recibirían una cantidad que se estimara suficiente y, una vez gastada en obra hecha, se les daría 500 ducados y así sucesivamente hasta la tasación final.

Por acuerdo de la Junta del 27 de abril, los tres arcos se concertaron con el arquitecto Pedro de la Torre y con el pintor Francisco Rizi.52 Al día siguiente firmaron el contrato, con la obligación de fabricarlos según las plantas y trazas vistas, que había dibujado Pedro de la Torre con la ayuda de su hijo Francisco,53 firmadas por el superintendente y bajo las condiciones establecidas por Villarreal.54 El importe de la obra se fijaría mediante tasación, lo mismo que los materiales que quedaran una vez pasada la entrada, importe que se les descontaría de la cantidad final. Los arcos deberían estar acabados el 15 de junio.55 Para comenzar el trabajo recibieron 4.000 ducados.

El 5 de mayo la Junta acordó levantar otro arco más en la carrera de San Jerónimo, a la altura del Hospital de los Italianos, con el dinero aportado por los gremios, el cual se encargaría también a Pedro de la Torre y a Francisco Rizi. En realidad se trataba de una decisión forzada por Ramírez de Prado, pues el arco ya lo había contratado el 22 abril con los dos artistas, y parece que se había empezado a levantar.56 Unos días antes del acuerdo, el comisario de los arcos, Rodrigo de Rozas, había informado a la Villa que, aunque el superintendente se había ocupado de reunir todos los donativos de los gremios para el fabricar este cuarto arco, únicamente se habían recogido 52.000 reales, cantidad del todo insuficiente, por lo que, dado que Felipe IV había visto las trazas de los arcos y lo que estaba hecho y le había gustado mucho, don Lorenzo se lo comunicaba al ayuntamiento para que el arco se continuara a sus expensas, «pues sera mayor serbicio de S.M. y mas muestra de la voluntad con que se le sirbe».57 Parece evidente que Ramírez de Prado, una vez ideado con Alonso de Calderón el programa icónico de los arcos en base al «número cuatro», ante la precaria situación económica del concejo o su rotunda negativa, decidió conseguir el dinero por su cuenta. La dificultad de obtenerlo le llevaría a mostrar el proyecto a Felipe IV, sabedor de que le convencería, para de esta forma presionar más tarde a la Junta.

El 30 de junio, Pedro de la Torre solicita a la Junta más dinero para poder seguir trabajando, porque había gastado más de los 4.000 ducados que había recibido. La Junta decidió que Esteban de Cervera, benedictino, Francisco Bautista, de la Compañía de Jesús, más conocido como el hermano Bautista, y fray Francisco de la Cruz, trinitario descalzo, tasaran lo que había realizado el arquitecto y la madera que había comprado, y se lo comunicaran. Por la tasación, firmada por los tres religiosos y por José de Villarreal, se declara que es necesario que se le dé una cantidad considerable, pues además de los dos arcos que tenía empezados, debía comenzar los otros dos, y solamente en madera necesitaba gastar mucho dinero, por lo que, aunque había recibido la primera paga, «tambien la segunda viene a ser primera».58 La Junta ordenó que se le diese 3.500 ducados y otros mil ducados unos días después.

En la misma fecha, Ramírez de Prado, atendiendo a una petición de Pedro de la Torre en el sentido de que necesitaba más maestros y oficiales de arquitectura y carpintería para construir los arcos, dio orden para que, «en cualquier parte donde estubieran»,59 se sacaran y embargaran a estos artesanos con sus bancos y herramientas para que trabajaran en los arcos. Eso sí, el trabajo se les pagaría al contado.

En otra petición del arquitecto a la Junta declara que tenía armados los tres primeros arcos y para el último, el de Santa María, había comprado la madera. Asimismo, de los dos primeros tenía terminados los pedestales, columnas, cornisas y pilastras de los dos primeros cuerpos, y estaba fabricando los del tercero. Los gastos en materiales60 habían sido considerables y todos los días recibía nuevos oficiales que los aumentaban, por lo que debía más de 3.000 ducados y hasta el momento sólo había recibido 7.500 ducados. Por ello, solicita que se le entregue una cantidad suficiente para poder continuar. Finalmente, por un acuerdo de la Junta del 6 de julio,61 sabemos que el 2 de dicho mes el arquitecto había pedido 8.000 ducados y la Junta acordó, una vez más, tasar la obra que tenía hecha y adelantarle mil ducados.

La tasación la realizaron al día siguiente los tres religiosos y Juan de Villarreal, quienes comunicaron a la Junta que de la Torre no estaba conforme con la tasación del Arco del Prado, a pesar de que lo habían tasado al alza y que había intervenido el maestro arquitecto Antonio de Vita, uno de sus compañeros de mancomunidad. De la Torre pedía el doble de la mitad del precio en que se había tasado, aprovechándose, según ellos, de que Felipe IV había ordenado que las obras de la entrada estuvieran terminadas para finales de ese mes de junio. En vista de lo antecedente, la Junta acordó que para que se pudiera terminar la obra en condiciones de dinero y tiempo convenientes, teniendo en cuenta que el arquitecto estaba trabajando también en Toledo,62 el dinero necesario para terminar los arcos se guardara en un arca de dos llaves, que quedarían, una en poder de Pedro de Villarreal y la otra en poder de Antonio de Vita, de donde se fueran sacando el importe de los jornales. Este mismo documento nos informa de que la escultura de los arcos se había contratado también con Pedro de la Torre, quien les había comunicado que, a pesar de que pagaba a los escultores 900 reales por cada estatua, estos no querían trabajar bajo sus órdenes, por lo que la Junta, dado los incumplimientos de la Torre y lo atrasado que estaba el trabajo, acordó concertar la escultura directamente con los escultores.

El incremento de las obras de los arcos, y con ello las sucesivas peticiones de dinero por parte de los artistas que los fabricaban, determinaron que la Junta solicitara a fray Francisco de San José y a José de Villarreal un tanteo de lo que podían llegar a costar. El 2 de agosto, ambos arquitectos declaran que el arco del Prado llegaría a 8.000 ducados como máximo, porque era mayor que el de los Italianos y tenía muchos adornos y trabajo por dentro y por fuera, que no se habían ajustado el día que se hizo el avanzo o presupuesto, y después tampoco se había podido hacer porque los arquitectos que lo estaban construyendo lo había impedido. Los otros dos,63 de acuerdo con el presupuesto que se había hecho, llegarían a 5.000 ducados cada uno y el último, a 4.000 ducados. En total, los cuatro costarían a la Junta 22.000 ducados.

Como resultado del tanteo, Pedro de la Torre, con Antonio de Vita, José de la Torre, Gabriel Vázquez, Juan de la Torre y Francisco Belvilar, compañeros con los que había formado mancomunidad, el 9 de ese mes firmaron un nuevo contrato en el que se comprometían con la Junta a construir los cuatro arcos en blanco, alzados y adornos de las dos fachadas, así como el interior, por 23.000 ducados, los despojos para ellos, terminados para el 15 de septiembre, según las trazas hechas, aprobadas por Alonso Carbonel y firmadas por Ramírez de Prado.64 Los escultores y pintores les debían poner las estatuas y cuadros a pie de arco, y asistir a su colocación. También se les facilitarían los toldos para cubrirlos. Los 9.500 ducados que les quedaban por cobrar hasta los 23.000 ducados se les pagaría a razón de 1.500 ducados cada sábado, a contar desde la fecha del contrato hasta el 15 de septiembre.

Los problemas de Pedro de la Torre con los escultores determinaron que el 18 de mayo la Junta decidiera contratar las esculturas que aún quedaban por fabricar con Sebastián de Herrera Barrionuevo –como figura en todos los documentos de esta entrada, incluida su firma–,65 Manuel Pereira, Bernabé de Contreras y Juan Sánchez Barba, quienes se habían comprometido a tenerlas acabadas el 8 de julio, del tamaño que se les indicase y de acuerdo con las condiciones que habían visto en la Junta, de las que sólo sabemos que debían irlas entregando a Francisco Rizi según las fueran terminando y que cobrarían un total de 12.600 ducados, de los que recibirían 2.000 para comenzar el trabajo.66

El 21 de julio, Pereira, Contreras y Sánchez Barba dieron poder a Sebastián de Herrera para pedir, demandar, recibir y cobrar en su nombre todo lo relacionado con el trabajo de la entrada.67 El escultor no tardó en pedir a la Junta 4.000 ducados para poder continuar el trabajo, pues los materiales y los jornales habían superado los 2.000 ducados recibidos. Únicamente recibió 1.000, la misma cantidad que le volvieron a dar después de una segunda petición de otros 3.000 ducados. Finalmente, se conserva otro escrito del escultor en el que dice que en vez de los 3.000 ducados solicitados, necesita 4.000 ducados, porque entonces no sabía que el monarca le iba a ordenar que terminase las esculturas a la mayor brevedad posible, y aunque tenían muchas acabadas, no llegaba a la tercera parte del total, por lo que «para este aprieto tan grande y de tanta reputación en que me e metido» necesitaba esa cantidad.68

En la relación de pagos efectuados a Sebastián de Herrera y compañeros69 no se consigna ninguno de 3.000 ni de 4.000 ducados. Únicamente podemos añadir que cuando habían cobrado 5.500 ducados se elaboró una relación de las estatuas de los arcos que faltaban por hacer, seguramente a consecuencia del último escrito del escultor, que eran las siguientes: Europa, del primer arco; Asia, Tierra, Goa, Ormuz, Ceilán y Malacas del segundo: África y Apolo, del tercero; América y Neptuno, del cuarto.70 Habían entregado ya a Rizi las estatuas de Alemania, Italia, Castilla, León y España, así como las cuatro Virtudes de la fachada principal del primer arco, y la Religión y los cuatro Vientos, de la fachada posterior.71

Como consecuencia de esa relación, la Junta decidió que los escultores subscribieran otro contrato, que Sebastián de Herrera y Manuel Pereira, con sus dos compañeros, firmaron el 20 de septiembre,72 en el que constaba que tenían a su cargo las estatuas de los cuatro arcos, las del Parnaso y la Leticia de la torrecilla del Prado, y que ahora don Lorenzo Ramírez había concertado todo, menos las Musas del Parnaso, que ya no se iban a hacer, en 12.500 ducados.

Las estatuas que les quedaban por fabricar, algunas más de las indicadas en la relación, se describen en este documento con los símbolos y atributos que las identificaba: Europa con corona y cetro, sobre el toro nadando, con guirnaldas y flores, y cadenas y joyas en las orillas, y un Águila con corona imperial, sobre dos mundos, del primer arco. Asia con corona y cetro, sentada sobre la tercera parte del mundo, y el Arca de Noé con paloma y ramo de oliva como atributo; el Arco Iris con corona y un incensario con aromas; la Tierra coronada de espigas, rosas y frutas, acompañada de un león, y los cuatro reinos, Goa y Malaca vestidos de mujeres, y Oruz y Ceilán, de hombres, «como dize en vn papel que el dicho señor don Lorenço me entregó a mí, el dicho don Sebastián de Erera»,73 del segundo. África, de diez pies de alto, con corona y cetro, sobre un cocodrilo; un Sol en el ocaso y Apolo, de diez pies de alto, con un sol en la cabeza y una lira, del tercero. América sentada con el cerro del Potosí horadado con la mano izquierda, sobre un mundo con corona imperial, vestida con falda de plumas y coronada de lo mismo, aljaba de flechas y arco ceñido al cuerpo, un papagayo nácar de perlas y tierra de las minas de plata, además de Neptuno con tridente, montado en su carro de concha tirado por un delfín, del cuarto. Por último, del Parnaso faltaban los nueve poetas,74 Apolo, Hércules y el caballo Pegaso, «porque todas las demas de los dichos cuatro arcos con todas las ynsinias que le perteneçen están entregadas a Françisco Rissi».75

Como las anteriores, los artistas las debían ir entregando a Francisco Rizi para que las dorase, y la Leticia, a Juan de Gandía, la última antes del día 11 de octubre. De los 7.000 ducados que les quedaban por cobrar, recibirían 3.000 ese mismo día; 2.000 el 27 próximo, y los otros 2.000, el día que entregaran la última escultura.76

ARQUITECTOS, PINTORES, ESCULTORES Y DORADORES.

Pedro de la Torre es uno de los más destacados arquitectos-ensambladores que trabaja en Madrid y su provincia entre la primera y la segunda mitad del siglo XVII, responsable de la renovación retablística madrileña.77 Entre sus trabajos más importantes, algunos desaparecidos, están, en Madrid, el retablo del convento de Nuestra Señora de las Maravillas; el de la iglesia del hospital del Buen Suceso; el de la parroquia de Santiago, para el que Francisco Rizi pintó el cuadro del apóstol, y el retablo del convento de San Plácido. Fuera de la corte, el retablo de la parroquia de Pinto; retablo de la iglesia de Santa María de Tolosa en Guipúzcoa; del santuario de nuestra señora de Begoña en Bilbao y otros. En septiembre 1646 se le encargó restaurar los artesonados de la pieza de los Trucos –más tarde Sala Ochavada– del Palacio Real, porque al ser «cossa de ensamblajes es de quien mas se puede fiar».78 Dentro de obras de carácter efímero, además del importante papel que desempeñó en esta entrada, Pedro de la Torre construyó en 1646 el túmulo para las exequias del príncipe Baltasar Carlos, y años después, en 1665, el de su padre Felipe IV, según trazas de Sebastián Herrera,79 ocasión en la que se le dedicó estas palabras:

El artífice que tomó a su cargo la ejecución material del túmulo fue el famoso escultor y arquitecto Pedro de la Torre, a quien los profesores del arte dan el primer lugar entre los que la profesan con más primor en estos reinos de España.80

Aunque hasta ahora no se han localizado sus diseños para los cuatro arcos de la entrada de Mariana, y sí por el contrario uno de Rizi para el Arco de Santa María [fig. 140],81 por la obra que se conserva o se conoce por estampas de Torre se le considera un arquitecto que conjuga el rigor en la interpretación de los órdenes clásicos con las ornamentaciones barrocas en un momento temprano, lo que dejó sentir su influencia en los arquitectos más jóvenes. Ambas características las encontramos en los arcos de esta entrada, en los que, aunque en esta ocasión me limitaré a describirlos lo más detalladamente posible, en espera de que se reconstruyan digitalmente, se puede comprobar una utilización clásica de los órdenes, junto a una ornamentación barroca de gran riqueza. Pese a su naturaleza efímera, el peso e importancia política y social de la ceremonia era tal, que para los artistas que intervenían suponía un medio de lograr un puesto en la nómina de Palacio. Pedro de la Torre, sabedor de esa posibilidad, que se cumpliría en 1656 al ser nombrado arquitecto real, volcaría todo su saber en el diseño y dirección de la construcción de los arcos, seguramente uno de sus mejores trabajos. En el retablo de la iglesia del Buen Suceso, terminado en 1637, utiliza por primera vez en Madrid la columna salomónica y un camarín para la imagen de la Virgen con tarjas, volutas y cartelas; en el retablo de Pinto, modillones pareados sobre el entablamento, como en el ático de la Fuencisla sobre los machones, en el trono de la Virgen del Sagrario de la catedral de Toledo (1654) y en el retablo de Tordesillas (1655), «antecedentes de la escuela retablística madrileña».82

Hasta la fecha no contamos con ningún dibujo de su mano, cuando sabemos que solamente para esta entrada realizó un buen número, a los que habría que añadir los de sus numerosos retablos y otras obras. Los retablos de la iglesia parroquial de Pinto, de Santa María de Tordesillas y muy especialmente, por su magnífico estado actual, el retablo de la iglesia del convento madrileño de san Plácido [fig. 23], que construye con José de la Torre a partir de 1655, pueden darnos una visión muy aproximada de su hacer. Cabe la posibilidad de que algunos de los dibujos atribuidos a Alonso Cano, con quien mantuvo relaciones directas, pudieran ser de este magnífico arquitecto, a quien sus contemporáneos dedican grandes elogios, en cuyo taller se formaron arquitectos y ensambladores que desarrollarían su trabajo en el último tercio del siglo.83

De las facetas de arquitecto, pintor y escultor de Sebastián de Herrera, esta última es la menos conocida, pese a que aprendiera el oficio con su padre, el gran escultor Antonio de Herrera Barrionuevo,84 y esté considerado como el mayor discípulo de Alonso Cano. Como arquitecto se le atribuyen una serie de retablos para los que realizó también las figuras de bulto redondo, pero la circunstancia de que la mayor parte hayan desaparecido o se quedaran en proyectos dificulta el conocimiento de su trabajo escultórico. Palomino le atribuye la traza y las estatuas del retablo de la Virgen de los Siete Dolores, en la iglesia del Colegio de santo Tomás, y el retablo y estatua de san Antonio de la iglesia de los Agonizantes, y unos cuantos más.85 El dibujo que se conserva de su proyecto para el retablo baldaquín de San Isidro [fig. 24],86 que se iba a levantar en la capilla construida en la parroquia de San Andrés en honor del santo patrono de Madrid para contener sus reliquias, es uno de los pocos testimonios que nos pueden acercar al hacer de Sebastián de Herrera en este campo.87 El éxito obtenido por su trabajo en esta entrada, en particular por las esculturas para el Monte Parnaso, le llevaron a conseguir, no sin asombro por su parte, el cargo de maestro mayor de Obras Reales y ayuda de la Furriera, episodio al que me referiré al tratar de esa decoración.

Fig. 23. Retablo mayor de la iglesia del convento de San Plácido de Madrid.

Fig. 24. Sebastián de Herrera, Proyecto para el baldaquino de San Isidro. Madrid, Biblioteca Nacional de España.

De Manuel Pereira son muchos los datos que se tienen, así como magníficas muestras de su obra, entre las que destaca San Bruno de la Academia de San Fernando, caracterizada por su elegancia y delicadeza.88 Si bien la mayor parte de su trabajo es religioso, realizó un grupo escultórico de Neptuno con un tritón para la fuente del Humilladero de San Francisco.89 En cuanto a obra efímera, en 1622, cuando el ayuntamiento de Madrid convocó a los mejores escultores a que presentaran posturas para los obeliscos que se iban a erigir con motivo de la canonización de san Isidro, Pereira presentó la suya, aunque la obra se adjudicó a Alonso Carbonel.90

Juan Sánchez Barba, formado en el taller de Antonio de Herrera, su cuñado, fue un excelente escultor, en palabras de Palomino, de lo que dan testimonio el Cristo yacente, de la iglesia del Carmen, y el Cristo de la agonía, de la iglesia de Caballero de Gracia, ambas de Madrid.91 En 1635 tuvo ocasión de realizar una estatua de tema mitológico, una Venus y Cupido, contratada con otras cuatro con Antonio de Herrera para la ermita de San Jerónimo del Buen Retiro –Adonis y Venus, en piedra, y Los tres Reyes Magos, en alabastro–, que Sánchez Barba se obligó a esculpir con su cuñado.92

Bernabé Contreras, es el menos conocido de todos. Muy cercano a Sebastián de Herrera, trabajó con Pereira en las esculturas del retablo mayor de la iglesia de los jesuitas de Alcalá de Henares, que no se han conservado.93 Relacionado con escultores –es probable que fuera fanilia del más conocido Manuel de Contreras– y pintores de la época, emparentó, mediante matrimonio, con Alonso Carbonel, muriendo en 1654.94

Algo que hay que tener en cuenta es que los pintores debían facilitar a los escultores los dibujos de las estatuas. Para esta entrada, el 12 de abril de 1649, Manuel Pereira se comprometió ante el escribano Sebastián de Alonso, a entregar para el día 21 una estatua de 3 varas de alto [2,52 m] como muestra de las que se habían de hacer para la entrada, «la cual se obliga hacer a semejanza del dibujo que para ello se le a de entregar».95 El importe se acordaría según tasación. Dos días después, el 14 de abril, su hijo, Bartolomé Pereira declara por escrito que había recibido del mismo escribano un dibujo de una estatua que su padre se había obligado a fabricar de muestra para las que se tenían que hacer para la entrada, que entregará a su padre, con la indicación de que lo había recibido a las tres de la tarde.96

En cuanto a la pintura y dorado de los arcos, Francisco Rizi, como había hecho su compañero Pedro de la Torre, se unió con otros compañeros de profesión, de los que hasta ahora sólo conocemos los nombres de Antonio Arias y Miguel Pueyo, para pintar, dorar, platear y barnizar los cuatro arcos. La escritura de obligación con la Junta la firmaron el 29 de junio, con las siguientes condiciones: debían dorar todas las estatuas de oro mate al óleo, «menos las partes donde no alcançare la vista, que esas se an de dar de color que parezca oro»;97 los tableros que se tuvieran que recortar para los adornos y los bastidores que se tuvieran que enlenzar y aparejar se les tendrían que proporcionar dentro de ocho días a contar desde la fecha de la escritura, y el resto, diez días antes de la fecha de finalización. Por la obra, que debía estar terminada para el 12 de octubre de 1649, recibirían 23.000 ducados, más los despojos del arco que les pertenecieran. De dicha cantidad recibirían 3.000 ducados para comenzar el trabajo, e irían cobrando el resto repartido en el tiempo señalado, a razón de 4.000 ducados el primer día de cada semana y la última semana, el resto.

Las condiciones de pago no se cumplieron y las peticiones de dinero de Rizi se sucedieron. En la primera reclamación pide que se le den 6.000 ducados para poder seguir trabajando, porque los 3.000 ducados los había gastado ya en 2.500 varas de lienzo, en 3.000 reales que habían costado los colores que se habían comprado por el momento, en más de 1.000 ducados que había empleado en oro, sin contar las cantidades que había ido pagando a los pintores y otras personas que estaban trabajando en los arcos, más las que había anticipado a los doradores para que estuvieran disponibles cuando los necesitara y no se fueran a trabajar a otro parte. Como la Junta sólo autorizó dos pagos de mil ducados, Rizi volvió a reclamar a los 15 días en un escrito en el que dice que gastaba a diario más de 10.000 panes de oro y que debía dinero a los maestros y oficiales que tenían contratados, por lo que pide que se le den 6.000 ducados por lo menos para poder ponerse al día y continuar con el trabajo. En una tercera reclamación, según la cual sólo le habían dado otros mil ducados más, añade que el día anterior había dado su palabra al monarca de que cumpliría con su trabajo, por lo que pide que le permitan no cobrar los mil ducados, hasta que les paguen los 6.000 que tenía pedidos. Mientras tanto, asegura que iba a trabajar él sólo, porque era mucho lo que debía a sus operarios.98 Al final, cobró lo convenido en varios pagos, la mayoría de mil ducados, excepto uno de 2.000, otro de 4.000 y otro de 44.000 reales.

Cuando Francisco Rizi obtiene el contrato para hacerse cargo de todas las pinturas de lo arcos de esta entrada, hacía varios años que había conseguido trabajar para Palacio, seguramente por mediación de su maestro Vicente Carducho, en cuyo taller llegó a ser uno de sus mejores ayudantes.99 En 1639, participa con otros pintores de ese momento en la decoración del Salón de Comedias del Palacio, que se dividió en dos estancias –salón para las representaciones teatrales y alcoba del rey– con los célebres retratos de parejas de los reyes de Castilla, León y Aragón.100

En 1646, cuando con motivo del nuevo matrimonio, Felipe IV volvió a autorizar las presentaciones teatrales, suspendidas por la muerte del príncipe Baltasar Carlos, Francisco Rizi, junto con Pedro Núñez del Valle, trabaja en la decoración del teatro del salón, destinada a la representación de El nuevo Olimpo, obra escrita por Gabriel Bocángel para celebrar el cumpleaños de la nueva reina, el 22 de diciembre de 1648. Por las mismas fechas, además de los aposentos reales del Buen Retiro, se restauró el Coliseo, «que estaba hecho un cascaron»,101 donde el monarca había decidido que se alojara Mariana a su llegada a la Corte y que se la obsequiara con representaciones teatrales y otros entretenimientos, y, sobre todo, con vistas a la fiesta teatral en honor de la nueva soberana, que se celebraría después de la entrada, coincidiendo con el domingo de Carnestolendas de 1650. El trabajo de pintura y decoración se contrató con el «maestro de pintura y perspectiva», quien a su vez contrato a Juan de Caramanchel para lo relativo a la arquitectura. Es casi seguro que Francisco Rizi fuera ese maestro, pues Cosimo Loti había muerto y su sucesor, Biaccio del Bianco, no había llegado aún.102 A partir de su participación en los arcos de la entrada, el pintor continuó trabajando para Palacio, sobre todo en obras de carácter decorativo, para las que por su técnica suelta y su capacidad creadora estaba particularmente dotado, aunque desgraciadamente no se conservan muchas noticias.

En 1659 trabajó con Carreño y con los boloñeses Mitelli y Colonna en la decoración del techo del Salón de los Espejos con diferentes fábulas mitológicas, con quien continuaría su colaboración en otras obras, como la pintura del camarín de la Congregación del Santo Cristo, en san Ginés; la decoración de la bóveda de San Antonio de los Portugueses; las pinturas del Camarín de Atocha; el ochavo de la catedral de Toledo y los lienzos para la capilla de San Isidro en la parroquia de San Andrés, entre otras.

Rizi había sido nombrado pintor del Rey por Felipe IV en 1656 y en 1661 solicita vivienda, «como la tenía su compañero Ángelo Nardi», que se le concede, sin que hasta la fecha tengamos constancia documental de su posterior nombramiento de pintor de Cámara, lo que ha llevada a que la mayoría de los estudiosos del pintor lo hayan negado. Ahora bien, como he indicado en otra ocasión,103 existen suficientes pruebas para pensar que lo logró antes que Carreño, seguramente a la muerte de Martínez de Mazo en 1677.

En cuanto a Carreño, hay que tener presente que tanto su nombramiento de pintor del Rey en 1669, como de Pintor de Cámara en 1671, se debieron a la reina regente Mariana de Austria; es decir, no pasando por delante de Rizi, el más antiguo de los pintores reales, sino como un derecho añadido al nuevo cargo de reina gobernadora. Parece razonable pensar que quien iba a ocupar la regencia durante la minoría de edad del futuro Carlos II pudiera elegir a su pintor oficial, con independencia del elegido por Felipe IV antes de su muerte. Es evidente que Mariana prefería a Carreño desde el momento que le nombró pintor del Rey y sólo dos años más tarde le elevó a la máxima categoría. En esa fecha el pintor ya había demostrado su maestría como retratista de la nobleza, actividad principal de los pintores de Palacio, como atestiguan los numerosos e inconfundibles retratos de la reina gobernadora y de su hijo que se conservan de su mano, cuya sobriedad y verismo se adecuaban al carácter de Mariana.

Por su parte, Francisco Rizi fue nombrado ayuda de la Furriera por Carlos II en agosto de 1677,104 una vez independizado de la tutela materna,105 puesto que generalmente iba a asociado al de pintor de Cámara. Unos meses después de que don Juan José de Austria asumiera el cargo de Primer Ministro, concretamente el 17 de enero de 1678, nombró a Rizi su pintor de Cámara,106 quien ejerció como tal,107 tasando sus pinturas a su muerte en septiembre de 1679, junto con Carreño.108 Además, en un documento enviado al ayuntamiento de Toledo en febrero de 1680, Rizi se presenta como pintor de Cámara de Felipe IV,109 Carlos II y don Juan de Austria;110 en 1681, Juana María de Guevara, familiar suyo,111 deja por testamentario a su marido y a Francisco Rizi, «Pintor de Cámara de su Majestad».112 Por último, en su testamento de 1685 se declara «pintor que fue de Camara de S. M. y Ayuda de la Furriera».113 Si durante la regencia de Mariana, Rizi había sido «postergado» al elegir la reina madre a Carreño, con don Juan José, en calidad de su pintor, recibió el encargo de la decoración de la Capilla del Milagro, fundada por él en las Descalzas Reales (1678), en colaboración con Dionisio Mantuano, pintor del Rey, en la que destaca su espectacular cúpula. Por último, como pintor de Cámara de Carlos II tuvo la oportunidad de encargarse de varias de las pinturas más representativas de su reinado, como la pareja de retratos ecuestres de Carlos II y María Luisa de Orleáns (1679),114 el Auto de Fe en la Plaza Mayor de Madrid (1680) en el Museo del Prado, el Socorro de Viena (1683), inacabada, y la Adoración de la Sagrada Forma de El Escorial (1685), del que realizó el boceto, pero tampoco pudo terminar a causa de su muerte. Precisamente, en un documento relativo a este trabajo, quizás el de mayor fiabilidad, una carta del 17 de noviembre de 1684 de José de Veitia al padre Francisco de los Santos, transcrita por el padre Benito Mediavilla, se confirma de forma categórica que Francisco Rizi era el Pintor de Cámara de Carlos II,115 transcripción que, por su importancia y poca difusión, como reconoce el propio autor, me permito reproducir a continuación:

Su majestad me manda diga a V. P. Rma. que envia a ese Real Convento a don Francisco Rizi (su pintor de Cámara) para dar ejecución a la idea que V. P. Rma. sabe, y que por desear su majestad que salga en todo muy conforme el dibujo al intento, disponga V. P. Rma. que los religiosos, colegiales y los niños del seminario se pongan en la forma que estuvieron el dia de la procesión, y que se ejecute lo demás que don Francisco propusiere en orden a que la obra sea del todo perfecta.116

En cuanto al pintor Antonio Arias, cuya obra más conocida es La moneda del César (1646), del Museo del Prado,117 se formó en el taller de Pedro de las Cuevas como otros pintores de su generación. En 1639 participó con Rizi y otros pintores en la decoración del Salón de Comedias, con otros retratos de los reyes de España, de los que se conserva uno doble de Carlos V y Felipe II. Extrañaba el hecho de que no hubiera vuelto a tener contacto con la corte a pesar de su calidad, sin embargo ahora sabemos que, como otros pintores que participaron en esa decoración, también lo hizo en la entrada de Mariana, aunque a las órdenes del ayuntamiento. De su afición a la música y a la poesía, de la que nos habla Palomino,118 son testimonio los instrumentos musicales y los 44 libros aportados por el pintor a su segundo matrimonio con doña Leonor Ordóñez, sobrina de Pedro de Villafranca, en 1660, así como los 50 cuadros, tasados por Pedro de Villafranca, todos religiosos, menos un retrato ecuestre de Felipe IV de pequeño tamaño.119 A la muerte de su mujer, en enero de 1669, vivían en la calle del Príncipe.120 Pese a un periodo acomodado de su vida, según Palomino, Arias falleció en 1684 en el Hospital General, en la pobreza. Su estilo, sumamente personal, se caracteriza por figuras monumentales, de contornos muy marcados y rostros individualizados.121

De Miguel Pueyo son muy pocos los datos que conocemos, todos de índole familiar y personal entre 1650 y 1653, proporcionados por Agulló,122 excepto su colaboración como pintor y dorador en una obra efímera, el catafalco de Isabel de Borbón, primera esposa de Felipe IV, levantado en la iglesia de los Jerónimos en 1644, diseñado por Juan Gómez de Mora. Jusepe de la Torre realizó la arquitectura y Antonio de Herrera, la escultura.123 Murió en 1656, en la calle de los Peligros, y Pedro de Villafranca fue su testamentario.124

El dorador y estofador Lorenzo de Dueñas, con sus compañeros Antonio Quesada y Melchor de Biveros, sabedores de que Francisco Rizi quería encargarse, además de pintar cuadros de historias, del dorado y pintado de los cuatro arcos, enviaron un memorial a Ramírez de Prado, en el que protestaban por lo que consideraban una intromisión de alguien que no pertenecía a la profesión, aparte de que, según declaran en el memorial, a no ser que les contratara a ellos a jornal, lo que perjudicaría mucho al gremio, Rizi, siendo pintor, no iba a poder cumplir de ninguna manera con el trabajo. A continuación Dueñas y sus compañeros se comprometían a realizar todo lo relativo a dorado de los cuatro arcos, figuras de bulto y otros elementos ornamentales en 10 maravedíes cada pan de oro mate limpio –para las estatuas– y a 12 el oscurecido. En cuanto a la plata, el precio sería de 6 maravedíes el pan mate limpio –para las estatuas– y a 8 el oscurecido, haciéndole ver el ahorro que supondría para la Junta que el dorado se contratase en una cantidad acordado o a tasación.125

El 23 de mayo la Junta, después de haber leído el memorial, acordó que por estar contratados los cuatro arcos con Rizi y firmado el contrato se le llamara para comunicarle el nuevo precio ofrecido por los doradores. La respuesta de Rizi fue que solamente bajaba el precio del pan de oro de 10 a 9 maravedíes, admitiéndosele la baja. El 30 de mayo, los doradores Lorenzo de Dueñas, Melchor de Biveros, Juan de Ortega, Francisco Leal, Antonio Quesada, Francisco Lázaro «y demás consortes maestros del arte del dorado» se asociaron de forma mancomunada con los «maestros del arte de la pintura», Pedro de Prádena, Pedro Noriega, Francisco de Palacios, José Montes, Alonso de Mesa, Francisco Bergés, Jerónimo Gallardo, Gregorio López, Pedro Esteban, Diego de la Cruz, Antonio van de Pere, Juan Uriarte, Miguel de Viejobueno y Antonio López Nieto,126 y presentaron a la Junta una postura y baja para la pintura y el dorado de los arcos del tenor siguiente: Primero, el pan de oro, tanto el limpio como el oscurecido, lo ponían a 8 maravedíes, y la plata, tanto limpia como oscurecida, a 6 maravedíes, como lo había ofrecido Lorenzo de Dueñas. Segundo, los jaspes de diferentes colores, según les ordenasen los señores de la Junta, a un real y cuartillo cada pie cuadrado de lo que se pintase sobre lienzo –que generalmente se pintaba al óleo–, y a 28 maravedíes, el pie cuadrado de lo que hubiera que pintar sobre madera. Tercero, el lienzo en que se tuvieran que pintar los jaspes corría de su cuenta. Por último, se comprometían a pintar todo lo que fueran figuras, así como las historias sobre lienzo, y la madera, a tasación; los niños, una sexta parte. Establecían como condición que si les admitían la postura el trato estaba cerrado sin que pudieran admitir otra baja.

A la vista de la postura, la Junta determinó comunicárselo a Francisco Rizi, y que al día siguiente acudiese a la Junta, lo mismo que los que habían enviado las nuevas condiciones, para tomar una resolución.127 Desconocemos exactamente el resultado de la reunión, pero según otro escrito de Lorenzo de Dueñas del 4 de junio, a la reunión sólo debió acudir Rizi,128 quien bajó el precio del pie cuadrado de jaspe sobre lienzo a un real y, sobre tabla, a 24 maravedíes, lo que motivó la nueva reclamación de Dueñas, basado en que su última propuesta incluía la condición de que no se admitieran otras bajas más, que así lo aceptaron tres miembros la Junta, y que ahora se contravenían esas condiciones al admitir la baja de Rizi y haber cerrado el remate sin su conocimiento. La encarnizada lucha por conseguir el trabajo entre Rizi y sus compañeros, y Dueñas y los suyos seguiría al efectuar este último una nueva baja en los precios, que el 6 del mismo mes se envió al superintendente, sin que conozcamos el desenlace, pero que, a la vista de los hechos, lo más probable es que Rizi consiguiera el trabajo, teniendo claramente de su parte a Ramírez de Prado, o que Rizi y Dueñas, ante la consiguiente pérdida de dinero, decidieran unirse y realizar el trabajo juntos, como sería habitual en entradas posteriores.

Como maestro mayor de las Obras de la Villa, el trabajo de José de Villarreal durante los meses que duraron los preparativos de la entrada fue ingente. En directa relación con la Junta, estableció las condiciones con las que arquitectos, pintores, escultores y doradores debían realizar el trabajo de arcos y demás decoraciones efímeras; dibujó trazas y plantas de los arcos; supervisó el desarrollo de las obras; llevó a cabo, tanteos, medidas y tasaciones; redactó memorias detalladas de lo ejecutado en diferentes momentos, no sólo de las decoraciones, sino de otros aspectos menores como arreglos de calzadas en mal estado, fuentes, edificios oficiales del recorrido; construcción de los tablados para las danzas y representaciones teatrales; carros triunfales; estructuras para los castillos de fuegos […]. En definitiva, fue el responsable o superintendente técnico de la entrada.

La plaza de maestro mayor de la Villa la había obtenido en enero de 1649, a la muerte de Juan Gómez de Mora, y aunque desde 1645 era ayuda de trazador mayor de las Obras Reales, no cabe duda de que su trabajo en la entrada de Mariana tuvo que suponer un reto personal y el trampolín para ocupar puestos más altos. Su relación más importante con el ayuntamiento se había establecido unos meses antes cuando, en febrero de 1648, Gómez de Mora, enfermo, le recomendó para sustituirle en la dirección de la construcción de la Casa del Ayuntamiento, interviniendo también en la Cárcel de Corte.129 Mas tarde obtendría la plaza de maestro mayor de Obras Reales y la de ayuda de la Furriera del rey.

En relación con su trabajo en la entrada, en el mes de agosto de 1649, Villarreal solicita una ayuda de costa a la Villa, que argumenta de esta forma:

[…] que a que sirbe a la dicha Villa de 22 años a esta parte en todas las ocasiones que se an ofrecido de su facultad sin que se le aya dado en todo este tiempo salario ni ayuda de costa alguna, por lo qual suplica a V.S., atento a lo mucho que tiene trabajado y trabaja en las obras y adornos que se estan haciendo para la entrada de la Reyna nuestra Señora, mande se le de y libre alguna ayuda de costa que en ello recibira muy gran merced de V. S.130

Al dorso del documento, donde se indica la fecha de 22 de agosto, se lee: «200 ducados por ahora». En otro documento del mes de agosto se consigna un pago de 200 ducados, que debe tratarse del mismo, en el que se especifica «por el trauajo y ocupación que a tenido y tiene en las plantas de los arcos, bisuras131 dellos, tasaciones y tanteos que a echo».132 El 20 de noviembre se le pagan 2.000 reales de ayuda de costa, «ademas de los 200 ducados que tienen reciuido, por la ocupazión y trauajo que ha tenido por asistir hacer y conocer las plantas de los arcos que se hicieron para el día de la entrada, bisuras, medidas y plantas que se le encargaron para el dicho dia».133 En una relación de pagos de José Martínez, sin fecha, se detalla uno a Villarreal de 17.000 maravedíes «por derribo de los scriptorios y taller de la plaza de la Villa y meter la tierra a la parte de adentro».134 Por la documentación consultada, parece desprenderse que Villarreal frente a la Junta o a Ramírez de Prado se coloca de parte de los artistas, lo que dice mucho en su favor como persona y profesional.

Para finalizar con los artistas de los arcos, vamos a mencionar dos pagos que hace la Junta, uno a Francisco Gutiérrez y a Juan de Gandía, de 200 reales cada uno, «por algunas demostraciones y plantas para los arcos», y otro a Marcos Lucas, hasta ahora desconocido, de 800 reales, por el mismo concepto.

De todo lo anterior podemos sacar algunas conclusiones, como que el trabajo de arquitectos, pintores y escultores de los arcos y demás era ingente; que la junta no estaba capacitada para valorarlo, sin duda por la naturaleza de este arte, en el que, si pensamos que la entrada anterior había tenido lugar en 1599, es decir, cincuenta años antes, no había experiencia, lo que explica que los cuatro arcos, incluida la arquitectura, pintado, dorado, cuadros, estatuas, adornos de bulto redondo, se dejaran bajo la responsabilidad de Pedro de la Torre y Francisco Rizi; que por los materiales con los que se realizaban –«arcos de papelón» como los denominó un poeta–, era un arte minusvalorado; por último, que los artistas tenían que trabajar sujetos a la tiranía del tiempo, de la Junta, del superintendente, del presidente del Consejo y del monarca.

Antes de pasar al estudio de todas y cada una de las decoraciones que el transformaron la humilde Villa de Madrid en la soñada Corte del Gran Felipe IV, del Rey Planeta, del Rey Sol, como el monarca, cuarto de los planetas, que al igual que Atlas cargaba sobre sus espaldas el enorme peso de la gran monarquía heredera de sus antepasados, los Austrias, no sin dificultad, me voy a detener en la descripción del espectacular cortejo que acompañó a Mariana, a caballo y bajo palio, desde el Palacio del Buen Retiro, donde se alojó a su llegada a la corte, hasta la puerta del Palacio Real o Alcázar madrileño, donde la esperaba Felipe IV para acompañarla a su nueva residencia, recorrido que seguiremos al estudiar los arcos y decoraciones efímeras que lo jalonaban. De esta forma, nos trasladeremos, no sin la ayuda de nuestra imaginación, a esa mañana del 15 de noviembre de 1649 para, de incognito, participar en la más espectacular de las fiestas públicas del siglo XVII, la entrada de una nueva reina en la Corte de los Austrias.

Fig. 25. Frans Luycks, Retrato de Mariana de Austria. Madrid, Museo Nacional del Prado.