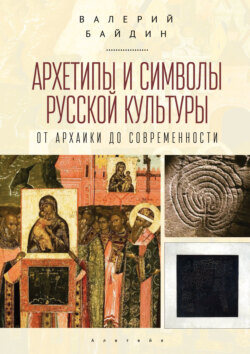

Читать книгу Архетипы и символы русской культуры. От архаики до современности. - Валерий Байдин - Страница 3

Праистория

Первобытное искуство: от образа к знаку

ОглавлениеАрхеологические открытия последних полутора столетий неузнаваемо изменили представления об истоках и природе изобразительного творчества. Обнаруженные в конце XIX века шедевры наскального искусства в пещерах Испании и юга Франции поначалу были восприняты как фальсификация. В палеолитическую древность рисунков Альтамиры, Ласко, Шове, Фон де Гом трудно было поверить. Рядом с ними величественные руины Трои или росписи Кносского дворца кажутся едва завершившимся «вчерашним днём» европейского искусства. Но подлинность найденных памятников была доказана, и Юго-Западную Европу окрестили «прародиной мировой культуры». Это название продержалось недолго. В Скандинавии, на Урале и Алтае, в Сибири, Западной Монголии и Северной Корее, в низовьях Амура, горах Памира и Кавказа, были обнаружены десятки очагов наскальных изображений. Их возраст колеблется от 40 до 4–5 тысяч лет: от палеолита до бронзового века. Они свидетельствуют о волнах широтных переселений пра-индоевропейцев-кроманьонцев по Евразии и, возможно, об их смешении с «приморскими народами» Юго-Западной Европы.

Наши представления о первобытном искусстве не могут быть полными, поскольку от него сохранилась лишь ничтожная часть: красочные изображения в глубине пещер и петроглифы под открытым небом. Вероятно, самые первые художественные произведения были неотделимы от человека и родовой общины – раскраска лица и тела, украшения-обереги одежды из шкур, клыков, когтей и перьев почитаемых существ. Их считали покровителями и помощниками в охоте, приносили в жертву и поедали во время обрядовых пиров, чтобы всем племенем уподобиться «родичам» из мира природы. В фамилиях европейцев сохранились восходящие к праистории «родовые имена» отдалённейших предков, преданно чтивших медведя, волка, лося, ворона, сокола, щуку и т. д. Родство человека с обитателями природного мира стремились подтвердить искусным подражанием их движениям, повадкам, голосу и окраске, особыми украшениями племени и его жилища. Рисунками на земле, деревьях, песчанистых и глинистых склонах «давали знать» покровителям о местах общего проживания, устанавливали с духами «родичей» мистическую связь. В первобытном искусстве отсутствуют изображения «бездушных» растений и вещей, нет даже намёка на первобытный пейзаж или натюрморт. Краски, созданные на основе цветной глины, охры, древесного угля, животного жира и растопленной смолы, тысячелетиями сохраняли поразительную цветостойкость.

Пещера Пеш-Мерль. Южная Франция. 28–16 тыс. лет до н. э.

Изображение лошадей окружены пятью «знаками власти» над «прирученными» животными в виде человеческих ладоней.

Капова пещера. Россия. Южный Урал. 18–16 тыс. лет до н. э.

На теле бизона изображение двух стрел и крови

Предки европейцев создавали лишь фронтальные, двухмерные композиции, лишённые светотени и, тем не менее, казавшиеся объёмными за счёт необычайно динамичных контурных линий, великолепной растушёвки, чередования контрастных пятен охры разных оттенков и древесного угля. Судя по всему, первобытные художник с равной свободой пользовались обеими руками. Животные изображались в движении справа налево, когда их легче рисовать правой рукой, и наоборот. Безусловное предпочтение правой руке возникло тысячелетиями позже и было связано с почитанием солнца. Плывя по небосводу слева направо, оно словно наделяло особой жизненной силой правую сторону человеческого тела.

Предположительно, наслаивание друг на друга многофигурных изображений палеолита и неолита объясняется первобытным восприятием искусства: магической силой обладал лишь только что законченный рисунок, и перед новым обрядом его приходилось «оживлять», повторяя поверх старого. В пещерах на севере Танзании обнаружено до 17 слоев палеолитической живописи, в Европе таковых было значительно меньше. «Глубина» восприятия мира развивалась у человека в течение тысячелетий. Плоскостное зрение, присущее новорожденным и животным, обретало третье измерение, даль и высь, лишь движении и при его мысленном продолжении. Можно представить, что с началом обрядового радения общины пещерные рисунки словно оживали на глазах, вызывали восторг, грань между действительностью и воображением стиралась. Казалось, что в ответ на хоровые заклинания душа животного «вселялась» в его образ. Охотничьи обряды происходили и в пещерах, и под открытым небом, могли заканчиваться убийством «духа» животного, пронзенного на рисунке десятками дротиков, или умилостивительными жертвами-приманками в виде свежей травы, мелких животных, мяса, мёда, орехов и пр.

Первые святилища, возникшие в ледниковую эпоху, объединяли пещеру и храм, соединяли души людей и зверей, чьи изображения рисовались на стенах, ниже возводились «алтари» из их черепов и костей. В глубине пещер, иногда на расстоянии до 800 метров от входа, при свете жировых светильников совершались обряды защиты от злых духов (болезней), таинства продления рода, поклонения душам предков, посвящения в мать рода – куму, когда происходило её символическое «умирание в прежнем теле» и «возрождение в новом теле».[11] Считалось, что после этого, искусно подражая рычанию, вою, свисту, клёкоту, она получала возможность говорить с животными и птицами на их языке. Этим верованиям соответствуют фигурки племенных жриц – палеолитические «венеры», возраст которых колеблется от 25 до 5 тысяч лет.

Вымирание от холода и голода многих животных привело к замене их культов почитанием «царей леса» – медведицу и медведя. Их считали первопредками людей, способными «воскресать» каждую весну и живыми являться из-под земли. Мать рода, а впоследствии глава племени (кум), рядились в медвежьи шкуры и меховые скураты (маски), «обменивались» душами с лесными «родичами», рыком приманивали их или отпугивали, молили о защите, «сговаривались» о помощи в охоте на других зверей.

В эпоху мезолита (XI–X тыс. до н. э.) люди начали переселяться из пещер в летние шалаши из шкур и в зимние земляные жилища, уподобленные берлоге. «Медвежья вера» явилась новой религией индоевропейцев, её следы простираются от Пиренеев до Северного Урала, от Скандинавии до Индостана. Спустя тысячелетия она отразилась в хтонических трехчастном и пятичастном календарях праславян. По ним отмечали сроки земной и подземной жизни медведя-покровителя – кума, почитание которого уже давно соединялось с поклонением матери рода.[12] Устройство праславянской хаты (полуземлянки, название которой родственно авестийскому kata «дом, яма» и нижненемецкому kate «хижина») сохранилось в наземных домах Чатал-Хююка, одного из древнейших городов человечества (Малая Азия. 7400–5600 до н. э.). Они не имели дверей, вход в них вёл с крыши.

Петроглифы. Слева: Валь-Камоника. Итальянские Альпы. X–VIII тыс. до н. э.

Эти «погребальные» лабиринты были призваны не допустить возвращения душ умерших в мир живых.

Справа: Горный Алтай. V–IV тыс. до н. э. Колесница воина-ария.

Петроглиф. Сикачи-Алян. Низовья Амура. IV–III тыс. до н. э.

Круг с косым крестом (знак четырех солнечных фаз), между лучами, предположительно, изображены стилизованные лики предков-прародителей.

Петроглифы. Гобустан. Азербайджан. III–II тыс. до н. э.

Слева: лодка с рыбаками, ниже фигурки мужчин в набедренных повязках с луками, гарпунами и верёвкой (?), рядом с головой одного из них, возможно, приспособление для нанизывания пойманной рыбы. Посередине: изображение девушки и беременной женщины, а под ними «хоровода» из 14 детей – символ половины «женского месяца» в 28 дней. Справа: вооруженный всадник.

Полнокровный «магический реализм» древнейшей живописи сменился в VI–IV тыс. до н. э. условными графическими образами. В петроглифах итальянской Лигурии, Армении или Алтая животные стали уступать место человеку и его миру, появились рисунки двухколесных повозок ариев, лошадиной упряжи, оружия, вёсельных лодок и пр. Возникновение в ту эпоху археологических культур меди и бронзы совпало с величайшим духовным переворотом. Индоевропейцы перешли к почитанию светоносного солнцеподобного божества, начали создавать круговые «святилища неба», перешли восьмичастному солнечному календарю, обрядам сожжения умерших, племенному устройству во главе с вождём-жрецом. В их языке появилось слово *deiṷo «сияющее, дневное небо», cтавшее основой для имени высшего божества у древних индусов (Diaus), эллинов (Θεός), римлян (Deus), прарусов (Див).

Небесный, божественный свет – диво – был неизобразим, его подобием являлся лишь негасимый священный костёр, напоминали о нём домашние светильники и огонь печи. Человек перестал изображать себя и своё окружение. Искусство стало предельно скупым и умозрительным, свелось к нескольким священным знакам. Они знаменовали собой лишь главные источники жизни – вспаханную землю (прямоугольник, покрытый косой сеткой), воду (каплевидная роса, снежинка, волнистая линия реки) и солнце. «Знаки света» изображали в виде солнечных спиралей и кругов, косого креста и двойного креста в круге (или без него), шестилучевой звезды, светящей вверх, вниз и во все стороны. С ними сочеталось пламевидное очертание обрядового солнцеподобного костра. Эти знаки повторялись в нательных украшениях (серьгах, височных кольцах, подвесках, ожерельях, поручах, перстнях), входили в шитые орнаменты на полотенцах и одежде (одинаковой у всей общины), в домовую резьбу, в узоры на посуде, утвари и оружии, в лепные обереги на обрядовой пище.[13]

Первобытная эпоха явилась временем гениальных открытий, изменивших ход истории: человек изобрёл речь, приучил огонь и диких животных, начал готовить пищу, придумал одежду и зимнее жильё, орудия труда, оружие, колёсную повозку и упряжь, открыл круговое движение времени, установил почитание небесных светил и счёт дней.

Создал искусство – древнейшую, наполненную «живыми образами» живопись. Запечатлённый в ней первый духовный порыв человечества спустя тысячелетия соединился с верой в божественный свет, сотворивший мироздание. Так родилась великая культура европейской цивилизации. Десятки веков предки восточных славян незыблемо хранили это общее наследие. Его сутью являлось единобожие, а итогом развития стало принятие христианства.[14]

Август 1979

Полный текст статьи: Валерий Клёнов (псевд.). Письмо из каменного века // Техника-молодежи. 1979. № 10. С. 16–18.

11

Eliade Mircea. Le chamanisme et les techniques archaïques de l’extase. Paris: Payot, 1978. P. 310–330 et pas.

12

См. об этом: Байдин Валерий. Древнерусское предхристианство. СПб.: Алетейа, 2020. С. 32–45.

13

Там же. С. 137–138, 297–307.

14

Там же. С. 335–340.