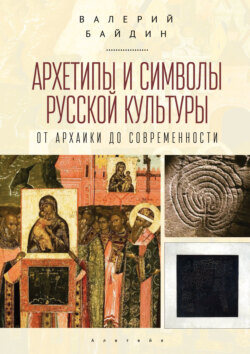

Читать книгу Архетипы и символы русской культуры. От архаики до современности. - Валерий Байдин - Страница 8

Древняя Русь и Средневековье

Душа природы

ОглавлениеЗаветы русской цивилизации

Призыв апостола Иоанна «Не любите мира, ни того, что в мире» (I Ин. 2:15) кажется несовместимым с проповедью о любви к Богу и ближнему, с евангельским откровением: «Бог есть Любовь». Смысл этой мудрой «нелюбви» позволяет уяснить значение слова «мир» в исходном греческом тексте (κόσμος – мироздание, мир, небесный свод, земля), в переносном смысле, который и предполагает Евангелие (свет, люди, народ), оно относится к суетливо-светской жизни людей.

В «начале-начал» мир был иным. Исходя из религиозного понимания эволюции, библейский шестой день творения увенчал совершенное мироздание: «И увидел Бог всё, что Он создал, и вот, хорошо весьма» (Быт. 1:31). Адам и земные существа были наделены дыханием жизни, «всякое дыхание» было призвано «хвалить Господа» (Пс. 150:6), и потому весь природный мир, включая «зелень травную», воспринимается христианством подобно «ближнему», требующему любви. Тварная материя не противостоит духу, как издавна утверждается в гностико-манихейских учениях, не является в отношении к нему «вторичной», вопреки марксисткой схоластике. Касаясь «православного монизма», Владимир Лосский уточняет: «Благодать – это божественная сущность, которая выходит за свои пределы, выявляя себя, это природа Божества, к которой становятся причастны с помощью божественных энергий»[72]. Тайна действия благодатных энергий остаётся тайной, хотя очевидно, что каждый миг они пронизывают мельчайшую каплю вещества. Творец не может лишить творение благодати.

Православная экология (от греч. οἶκος «дом, жилище») восходит к библейским, общечеловеческим основаниям, соединяет научную мысль с религиозным долгом служения. Врачебное правило «не навреди!» должно сопровождать все усилия по преобразованию природы – её «регуляции» (Николай Фёдоров). Мнение о том, что русскому православию чуждо экологическое сознание, глубоко неверно. Лишь в исторически недолгую советскую эпоху многовековой опыт мироустройства, свойственный русской цивилизации, был отброшен под лозунгом «покорения природы».

Представления восточных славян о мироздании складывались на протяжении нескольких тысячелетий, и наиболее стойкие из них восходят к периоду индоевропейской культурной общности. Таковым являлось почитание небесного света, создавшего всё и вся. Его сменило поклонение «сияющему небу» *deiṷo, которое также было забыто. Уже в хеттской культуре (IV–III тысячелетия до н. э.) возникло раздвоение священной первоосновы жизни на противоборствующие силы неба (бог грозы Тешшуб) и земли (змей Иллуянка).[73] В I тысячелетии до н. э. грек Эмпедокл выдвинул идею четырёх творящих мировых стихий: огня, воздуха, воды, земли.

Неизменной осталась лишь древнерусская картина мира. Она возникала в сознании подобно вспышке – от слова свет, за которым скрывался ослепительный лик небесного божества. Лишь в русском и близкородственных языках оно по сей день сохранило поразительную многозначность и несомненную сакральную основу. В расширительном смысле понятие свет вбирает в себя значения древнегреческих κόσμος «небесный свод; мир, земля», οἰκουμένη «заселенная земля», τò σύμπαν «всё», латинских universum «вселенная», mundus «мироздание, вселенная» и orbis «небесный свод; человечество». Праславянскому *svĕtъ соответствовали древнеиндийские çvāntás «светлый, белый» и çvétate «светит, светлеет», а также древнеиранские spaēta – с теми же значениями и spǝnta «свет, светлый; святой». Для хеттов siwatt значило «день», а у литовцев индоевропейская основа осталась в глаголе švitéti – «блестеть», «сверкать». О почитании обожествленного света свидетельствует множество древнерусских разнокоренных синонимов этого слова и их производных.[74] В русских диалектах корень *свет– породил более двухсот производных, а *свят– более пятидесяти.[75] Все вместе они могли бы составить целое священное мироописание.[76] Его сердцевиной являлось имя бога Свáрога – солнцевидного светоподателя. Древние индийцы родственными словами svárga, svárgos называли небо, а s(u)var – солнце.

К праславянскому *svĕtъ восходят слова светлый и светать, светоч и светило, свеча и светлица, светилен (церковный стих) и свéчень (февраль), светляк и светлынь, рассвет и просветление, а также святой и святить, святки и святцы, святыня и святилище, святитель, священник…[77] Опосредованно с этой основой связаны слова звезда и цветок.[78] Необычайно выразительны созданные с её помощью имена собственные Светослав, Светислав, Световид, Светолик, Светлан, Светозар, Пересвет, Радосвет, родственные им или близкие по смыслу Святополк, Святомир, Святогор, Святобор, Велизар, Лучезар, прилагательные светозарный, светоносный, светлоликий, всесветный… Слова с отрицательными значениями святотатство, святоша, пустосвят и тому подобные лишь подчеркивали важность ограждаемых самим языком духовных ценностей. Единственным земным воплощением света считался огонь, который именовали сварожичем – происходящим от небесного божества, одного корня с ним хеттское agniš, древнеиндийское agníṣ, латинское ignis, литовское ugnìs.

Возможно, в слове ирий, родственном с греческим αέρος и латинским aēr «воздух» сохранилась смутная память о самоназвании ариев (авестийским airyā и древнеиндийскому ā́rya) и об их мифической небесной прародине. Иной образ – лучащегося света – вызывало слово рай. Оно соответствует авестийскому rā́у– «богатство, счастье, дар» и древнеиндийскому rāy «сокровище, богатство», латинскому radius «луч солнца и света, молния» и французскому rayon «луч». Тот же корень входил в название Израй-реки («текущей из рая») народных стихов и в слово радуга, рай-дуга. Многоцветный небесный полукруг, возникавший от соединения солнечного света и дождя, считался знаком благодати, вызывал ликование.

Воздух почитали духоносным и животворным началом, объединяющим землю с небом, с ним роднились слова дух и вздох. Священной, происходящей от света считалась небесная влага – живительное благо древних славян. Влагодателями (благодетелями) являлись роса и дождь. Первое слово восходит к индоевропейскому *rōsa «роса, влага, сырость, сок», а второе дождь (с неясной этимологией) звучит подобно мольбе: даждь, подаждь, подай! Восприятие благодати как светлой небесной воды, питающей землю, было переосмыслено после принятия христианства.

Землю, подобно Океану древних греков, опоясывала светоносная Сиян-река (Окиян-море), угадываемая по утреннему и вечернему зареву над горизонтом. Точно так же небо и землю огибала упоминавшаяся в Ригведе река Rasā, её название в санскрите имело значения «роса, влага, сок растений, и всякий сок вообще», а в «Махабхарате» – «питье, жидкость, молоко». Источая молочно-белый свет, Расá стекала на снежные вершины гор и по их склонам устремлялась в долины. Древнеиранское название крупнейшей в Армении реки Раздан происходит от hrazdán «светлая вода». У древних славян небесная река, предположительно, называлась Рось, Росá, Ру́са

72

Losski Vladimir. Essai sur la théologie mystique de l’Église d’Orient. Paris, 1990. P. 159.

73

Вяч. Вс. Иванов и В. Н. Топоров подробно обосновали существование у индоевропейских народов так называемого Основного мифа о противостоянии уранического Бога Грозы и хтонического Змея. Иванов В. В., Топоров В. Н. Исследования в области славянских древностей. М.: Наука, 1974. С. 4–180 и сл.

74

Байдин Валерий. Краса всесветлая // Роман-газета (юношеская серия). 1989. № 10–11. С. 436–437.

75

Словарь русских народных говоров. Вып. 36. СПб.: Наука, 2002. С. 252–274, 343–344; Вып. 37. 2003. С. 5–10.

76

Совокупность слов, связанных с почитанием света и огня, можно признать одним из вариантов «базового словаря» праславян, составленного по принципу «глоттохронологических списков» Морриса Сводеша и др. Впервые выделить «в пределах славянского словаря <…> обширный и относительно самодовлеющий «подсловарь» (условно *svęt– словарь)» такого типа предложил В. Н. Топоров, при этом он рассматривал «элемент *svęt-», главным образом, как источник понятий «святость», «святой», существовавших «в недрах дохристианской традиции» до принятия Русью православия. Топоров В.Н. Об одном архаичном элементе в древнерусской духовной культуре – *svęt– // Языки культуры и проблемы переводимости. М.: Наука, 1987. С. 184–227.

77

Слова семантических рядов, восходящих к существительному «свет» и прилагательному «свят, святой», лингвисты уверенно соотносят с общей праславянской основой *svĕtъ. См.: Фасмер Макс. Этимологический словарь русского языка. В 4 тт. М.: Прогресс, 1964–1973. Т. III. С. 575, 585. В. Н. Топоров видел в них «несомненно связанные» праформы svĕt– «свет» и svęt– «святой». Топоров В. Н. Святость и святые в русской духовной культуре. В 2 т. Т. I. М.: Гнозис, 1995. С. 475.

78

Слово цвет обычно возводится к реконструированному на основе западнославянских языков праславянскому *kvĕtъ (см.: Фасмер Макс. Указ. соч. Т. IV. С. 292). При этом оно находится в родстве с литовским szvitéti «блестеть, сиять», латышским kvitĕt «сверкать, блестеть», санскритским çvétate «светит, светлеет» и, следовательно, имеет не растительную, а светоцветовую этимологию, которая предполагает родство с праславянским *svĕtъ.