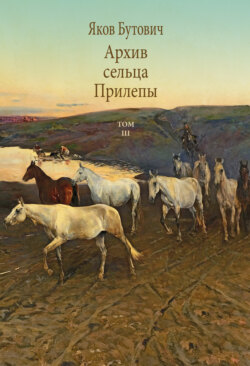

Читать книгу Архив сельца Прилепы. Описание рысистых заводов России. Том III - Яков Бутович - Страница 8

Этюд о Бычке

Рост, формы, тип и характер Бычка и лучших его потомков

ОглавлениеО росте Бычка имеются совершенно точные данные. Мы имеем три указания: первое – в описи завода В.И. Шишкина («Подробные сведения…»), второе – в описи завода Д.П. Голохвастова (там же) и третье – в «Журнале коннозаводства» за 1842 год (№ 3). Рост Бычка в описи Шишкина показан 2 аршина 2¾ вершка, в двух остальных случаях он указан ровно 3 вершка. Лично я думаю, что Бычок имел тот рост, который указан Шишкиным; очевидно, что у Голохвастова накинули четверть вершочка, чтобы доставить удовольствие барину, который так любил своего жеребца. В «Журнале коннозаводства» рост Бычка показан, по всей видимости, согласно данным описи Голохвастова. Принимая во внимание, что рост менее трех вершков весьма часто повторяется у потомков Бычка, я считаю эту цифру правильной.

Посмотрим теперь, насколько стойко Бычок передавал свой мелкий рост даже отдаленному потомству. Петушки были очень мелки, их Коптев определял как двухвершковых лошадей. В письме Коптева к баронессе Вимпфен, урожденной Воейковой, есть данные о росте Конька, сына Петушка: «не велик, менее трех вершков». О росте Петушка мы находим в сочинениях Коптева еще следующие строки: «Петушок похож на своего славного отца: он несколько меньше его ростом…» Стало быть, если в Бычке было 2¾ вершка, то в его сыне Петушке, который был мельче, – никак не более 2½ вершка. Неудивительно, что и потомки Петушка были близки к этому росту. Я имею возможность привести выдержки еще из одного неизданного письма И.М. Стахова ко мне. Стахов по образованию был ветеринарный врач, долгое время управлял заводом А.А. Стаховича. В его доме он был своим человеком. И.М. Стахов – побочный сын М.А. Стаховича, брата А.А. Стаховича и автора «Ночного» и «Наездников». Со Стаховым я познакомился в Туле после революции: он работал по животноводству в Тульской губернии, поэтому мне частенько приходилось иметь с ним дело. Могу засвидетельствовать, что это был исключительно правдивый и совершенно точный в своих оценках и словах человек. Вот короткая выдержка из его письма: «Булатная была белой масти, не капитальна – мелка; скорее, можно ее назвать лошадкой, а не лошадью. Рост около двух вершков (а пожалуй, и меньше)». Речь идет о знаменитой Булатной, матери Леска и родной бабке Корешка. Ее Стахов хорошо знал. Булатная имела инбридинг на Бычка, и этого оказалось достаточно, чтобы рост этой кобылы оказался характерным для первых, самых ранних Бычков. Здесь я считаю необходимым указать, что А.А. Красовский в своей статье «Булатная и ее семейство» (Материалы по вопросам рысистого коннозаводства. 1916. № 1) пишет: «Сама Булатная была, правда, небольшой, вершка под три». Это противоречит указаниям Стахова и самого Красовского. Однако, зная исключительную добросовестность Стахова и сумбур, постоянно царивший в голове Красовского, я считаю, что данные о росте Булатной, сообщенные Стаховым, верны. Поэтому приходится согласиться с Коптевым, который в том же письме к баронессе Вимпфен пишет еще: «…как и вся порода Бычкова, не велик, менее трех вершков». Циммермановский Бычок получился крупнее своего отца, но его дочь Тёлка была мелка. Один из лучших сыновей Петушка, воронцовский Петел, был совсем не крупен: в нем не было трех вершков. Знаменитый голохвастовский Петушок окончил свои дни в заводе графа И.И. Воронцова-Дашкова, кровь его была очень сильна в этом заводе. Всем известно, как хороши были воронцовские лошади, но их справедливо упрекали в том, что они мелки. Иначе и быть не могло, ибо в них было сильно влияние Петушка. Когда с течением времени влияние Петушка в этом заводе стало ослабевать, кровь его начала поглощаться другими линиями, а затем американскими рысаками, то рост воронцовских лошадей сейчас же поднялся, стали появляться крупные лошади. Это было уже на моих глазах. В том же заводе, но от жеребцов других линий, рождались крупные лошади и в старину. Насколько константны были в этом отношении Бычки, можно судить по знаменитому Хвалёному. Его мать Паволока, будучи дочерью Петела, была мелка: ее рост едва ли достигал двух вершков. Я прекрасно помню эту кобылу. Сын Паволоки Хвалёный не имел трех вершков. Феодосиев рассказывал мне, что когда Хвалёного необходимо было представить на неизбежный осмотр перед Императорским призом, то его пришлось специально подковать, чтобы сделать из него трехвершковую лошадь, иначе он не был бы допущен на этот приз. После осмотра Хвалёного сейчас же перековали, и на приз он ехал на обычных подковах. Рост Хвалёного был не более 2¾ вершка. Хвалёный давал и крупных лошадей, но когда ему подводили кобылу породы Бычка (а таких в Дубровском заводе было большинство), то он обычно давал мелких лошадей. Вспомним хотя бы его лучшего сына Хулигана: в нем по самой смелой мерке было 3¼ вершка.

Дубровский Бычок был лошадью не мелкой. Я где-то высказывал предположение, что Энгельгардт подвел его деду Бычку (сыну Прелестницы) крупную тулиновскую кобылу Невоздержную с целью поднять рост линии, и это ему удалось. Дубровский Бычок имел рост 4 вершка, но иногда давал очень мелких лошадей, вроде Былого (2 вершка). Вот некоторые данные о росте детей дубровского Бычка. Его лучший сын Бывалый – 5⅜ вершка, Бегучий – 3½ вершка (Материалы для описи Дубровского завода. Москва, 1899). По данным тех же материалов, рост Хвалёного 2¾ вершка. Стало быть, рассказ Феодосиева вполне подтверждается. Кроме того, я сильно сомневаюсь, что у Бывалого было 5⅜ вершка. Он не производил впечатления такой крупной лошади. Не опечатка ли это в «Материалах для описи…»?

Среди Бычков были и крупные лошади, но это следует все же рассматривать как исключение из общего правила и результат влияния на них по материнским линиям. Коптев в том же письме сообщал, что шиповский Летун имел 5 вершков, в то время как его отец Друг был не более 2 вершков. Я это объясняю влиянием матери Летуна. Летун давал крупных лошадей, мелочи среди них почти не было. Летуны принадлежат к наиболее крупным лошадям линии Петушков. Могу привести еще некоторые точные данные о росте Бычков, которые заимствую из каталогов разных выставок. Светляк имел рост 4½ вершка (каталог 4-й Всероссийской конской выставки 1875 года); Бычок (Петушок – Хитрая) – 3½ вершка, Приманчивая Энгельгардта – 4½ вершка (каталог Всероссийской конской выставки 1866 года); Петушок 2-й – 3½ вершка, Краса Мазурина (внучка Пригожей от основного Бычка) – 3¾ вершка (каталог выставки в Москве 1872 года). Как выяснилось, лишь две лошади этой линии, Летун и Бывалый, имели рост 5 вершков и выше.

Все это приводит меня к мысли, что типичный рост лошадей линии Петушков был 2–3½ вершка.

Перехожу теперь к описанию форм самого Бычка, а также его славнейших потомков. Начну с масти. Бычок был гнедой масти. В описи В.И. Шишкина он показан просто гнедым, в описи Д.П. Голохвастова – светло-гнедым, в «Журнале коннозаводства» за 1842 год (№ 3) он также показан светло-гнедым. Судя по превосходному портрету кисти Рауха, Бычок был светло-гнедой, причем его масть имела густой, сочный, красноватый тон. Свою характерную гнедую масть Бычок очень упорно передавал своим потомкам, вплоть до самых отдаленных. В его потомстве было также много рыжих и бурых лошадей. Серые встречались очень редко, а вороные – как исключение.

Приметы у Бычки были таковы: во лбу звездочка, на верхней губе белое пятно, нижняя губа бела, правая передняя нога около усеницы, задняя правая спереди по щетку, сзади выше щетки и левая выше щетки белы. Так описаны приметы Бычка у Голохвастова; в описи Шишкина они описаны менее точно, но в общем совпадают. Сличая их с портретом Бычка, видим, что все изложено верно. Эти приметы основного Бычка стали как бы обязательными для многих его потомков. Знаменитый Эльборус почти в точности повторяет их, что вовсе не удивительно: его бабка – этой крови. Лошади этой линии почти всегда отметисты, а часто и пестры. Вспомним, что один из лучших сыновей Бычка, зубовский Сокол, был в высокой степени отметист, а дочь Бычка Рында была почти пегой; ее дочь серая Горка дала почти пегую Рынду, заводскую матку у Янькова, давшую многих отметистых потомков; сын Горки Ловкий дал Лёгкую, мать рыжего Ловкого (завода Загряжского), который состоял производителем у Якунина. Ловкий – дед якунинского Петушка и распространитель пежины в заводе Якунина (Сорока, Горка, Петушок и т. д.). Словом, следует помнить, что Бычки, как правило, отметисты. Наименее отметисты в роду Бычков были знаменитые Петушки, среди них пестрые лошади встречались значительно реже.

Благодаря портрету Рауха мы можем судить, какая грива и какой хвост были у Бычка. Грива у него лежала налево, что отмечено в описи Голохвастова и видно на портрете, и была длинная – грива упряжной лошади. Хвост Бычка сильный, обильный волосом, висит тяжелым снопом; он черный, равно как и грива, без каких-либо седых волос или коричневого отлива. Эту черту Бычок тоже упорно передавал потомству. В пример приведу двух рысаков Дубровского завода. Мне всегда очень нравился Быстролётный (сын коробьинской Залётной), грива которого ниспадала очень низко и была необыкновенно длинна. Знаменитый Хулиган также имел длинную гриву, ее принуждены были заплетать в косы.

И.-Н. Раух «Бычок». Картина 1836 г.[3]

Перейдем теперь к описанию форм Бычка. Из очевидцев, знавших эту лошадь, оставил свое описание один Коптев: «Несколько длинные бабки и довольно тонкие берцовые кости передних ног, стройная, длинная шея с прекрасным зарезом намекали на влияние английской крови». Затем, описывая формы Петушка, Коптев сравнивает его с Бычком: «Петушок похож на своего славного отца: он несколько меньше его ростом, имеет также маленькую седловатость в спине… Те же сухие ноги и длина крутореброго стана. Но у Петушка ширина груди и зада более соразмерны, чем у Бычка, у которого зад был несравненно шире груди». Здесь мы имеем наиболее характерные признаки экстерьера Бычка, которые, особенно мягкость спины, почти обязательны для громадного большинства его потомков.

Из отзывов лиц, не видевших Бычка, но писавших о его формах со слов очевидцев, приведу лишь отзыв Стаховича: «Бычок растянут, спина немного низка, но почка хорошая, великолепный зад, широкая, мускулистая ляжка (как черные мяса у густопсовой борзой), очень сух, сухие ноги (тонкие, по мнению рысистых коннозаводчиков), безо всякого признака щеток или махров; глубокая, превосходная подпруга (английская), громадное, отлично развитое, но отлогое плечо; грудь соколом; длинная шея (с гребешком, немного наедена); сухая породная голова и прекрасные глаза. Бычок – превосходный экземпляр полукровной лошади. Все особенности своих форм с упорною гнедою мастью (думаю, гнедого прадеда, выводного Дедалюса, отца Рулета) вместе с резвостью и силой Бычок передавал и своему отдаленному потомству, так что и теперь легко узнать по формам лошадей этой породы».

Это описание Бычка, по-моему, верно, лишь кое в чем с ним не согласен. Стахович пишет, что ноги у Бычка были «безо всякого признака щеток или махров». Судя по портрету, щетки были как на задних ногах, так и, менее значительные, на передних. С тем, что Бычок – «превосходный экземпляр полукровной лошади», согласиться никак не могу. Позволительно спросить: какой полукровной лошади? Ведь полукровные лошади бывают разные, например полукровные верховые, рысистые, тяжеловозные, среди верховых – с преобладанием английской или восточной крови и т. д. Я нахожу, что Бычок действительно превосходный тип лошади, но он много выше полукровной. Это настоящий рысак; несмотря на незначительный рост, лошадь упряжи – широкая, дельная, глубокая, длинная и породная. В нем видно английское влияние: оно отразилось в сухости, но не чрезмерной, в богатой мускулатуре, в ширине и построении зада, но вместе с тем Бычок – рысак. Его родословная на три четверти рысистая плюс неизвестная мать Рулета, каковая могла быть английской упряжной кобылой. Все это сильно сказалось в Бычке и создало эту превосходную по типу рысистую, но отнюдь не полукровную лошадь. Правда, Бычок нисколько не напоминает и не отражает восточное направление в орловском рысаке. Но это и не нужно, он по-своему хорош, и хорош именно как рысак. Я считаю причисление Бычка по типу к полукровным лошадям (а под этим всегда имеются в виду верховые) явным недоразумением. С легкой руки Коптева и старых охотников это мнение утвердилось, но я уверен, что они имели в виду не столько формы и тип этого рысака, сколько его происхождение. Все последующие авторы, в том числе и Стахович, повторяли эти слова, недостаточно уяснив и мало приняв во внимание тип самого Бычка. В том и состоит величие Бычкова рода, что, будучи лошадьми призовыми, они еще лошади упряжные, пользовательные, которые не теряют веса, ширины, глубины, превосходных ног и деловитости. Если бы я мог воскресить хотя бы одного из прежних великих могикан нашего коннозаводства, хотя бы того же Стаховича, показать ему Петушка или Петела и спросить, какого типа эти лошади, то ни минуты не сомневаюсь, что получил бы ответ: «Конечно, рысисые!» А если бы Петела предъявить нашим мужикам (о них тоже иногда полезно вспомнить и подумать), они такую лошадку оторвали бы с руками! Ибо в типе Бычков есть какое-то здоровое, мужицкое начало, все еще столь сладкое русскому сердцу. Представить же Петушка, Петела или даже самого Бычка под седлом положительно невозможно.

Теперь опишу формы главных ближайших потомков Бычка. Рыжий циммермановский Бычок удостоился больших похвал со стороны Коптева, который считал, что у него «классически прекрасные формы». Далее Коптев пишет: «Посмотрите на длинный, круторебрый стан его, как бы вылитый из бронзы, на эти рысистые ноги, после девятилетнего быстрого бега и теперь еще столь же незыблемо и правильно стоящие на бабках, как бы высеченные из целого гранита; голова Бычка напоминает нам античную голову знаменитого Буцефала (Буцефал значит „бычачья голова“). Замечательное сближение в именах!» Портрет Бычка, исполненный Швабе в 1845 году, представляет нашему глазу действительно во всех отношениях превосходную лошадь. Сразу обращает на себя внимание замечательная сухая голова – голова настоящей чистокровной лошади с горящим, несколько строгим глазом. Я вполне согласен с Коптевым, что всё в формах Бычка классически хорошо, и лучшего определения дать ему нельзя. Характерно, что на портрете Бычок держит хвост, высоко отделив, что также до некоторой степени указывает на его большой темперамент. На портрете хорошо видны приметы Бычка: во весь лоб лысина, на верхней губе белизна, левая задняя нога с путовым суставом неровно бела, немного ниже холки несколько белых пятнышек. При большой длине он менее глубок, чем его отец; в связке строгий глаз улавливает западинку, но при всем том лошадь замечательная. Вполне достойный сын своего отца!

Бычок (Бычок Шишкина – Ловкая), р. 1834 г., рыж. жер. зав. Ф.М. Циммермана

Я видел в свое время портрет дочери этого Бычка, вороной кобылы Тёлки. Тёлка была проще и хуже своего отца. Портрет также был кисти Швабе.

Теперь перейду к описанию форм Петушка, который поддержал величие дома Бычков и надолго покрыл его славой. Те выдержки, которые приведены мною из Коптева, рисуют этого сына Бычка как лошадь 2½ вершка росту, менее широкую в заду, чем отец, имевшую седлистую спину, круторебрость, сухость ног, необыкновенно крутой постанов шеи и длинное туловище. Коптев несколько раз подчеркивает седловатость спины Петушка и говорит опять, что шея у него почти вертикально поставлена к корпусу.

Портрет голохвастовского Петушка нигде не был напечатан. Но история коннозаводства обязана графу Воронцову-Дашкову тем, что портрет Петушка был написан известным художником Френцем. Я не люблю портреты Френца: это превосходный художник, но посредственный портретист, к тому же этот немец недостаточно проникался духом рысистой лошади, чтобы изобразить ее так одухотворенно, как это делал незабвенный Сверчков. Портрет Петушка кисти Френца по рисунку неинтересен, да и по живописи жидок и дрябловат. Мне удалось его разыскать после революции в Зимнем дворце: туда, в отдел фонда по делам музеев, были свезены многие предметы искусства из петербургских аристократических особняков. Попали туда и портреты лошадей графа Воронцова-Дашкова, ныне находящиеся в Прилепском музее. Все эти портреты безымянные, ни на одном нет имени изображенной лошади, что в значительной мере лишает их интереса. Когда я впервые их просматривал, я об этом глубоко сожалел. Каково же было мое удивление и радость, когда на одном из двадцати портретов все же оказалась надпись! Я ее прочел и пришел в восторг: «Петушок завода Голохвастова, род. 1842 г., от Бычка и Важной». Я хорошо знаю почерк графа Воронцова-Дашкова и могу засвидетельствовать, что эта надпись сделана им. Граф как бы предвидел, что настанет время, когда лошадей, изображенных на этих портретах, никто не будет знать, и, желая, чтобы изображение знаменитого Петушка не затерялось и дошло до будущих времен, собственноручно сделал на портрете надпись. Отчасти это может служить доказательством того, какое громадное значение придавал Воронцов-Дашков Петушку.

Френц изобразил Петушка на свободе, в поле. Жеребец стоит в таком ракурсе, что зритель имеет возможность судить о ширине его зада. Эта ширина исключительно велика, а мы знаем по Коптеву, что в этой части своего экстерьера Петушок уступал отцу. Как же был широк в заду Бычок! Я думаю, что такая поза для Петушка избрана неслучайно: здесь было желание подчеркнуть эту особенность экстерьера. Петушок светло-гнедой, грива и хвост черные. Масть имеет те же оттенки и тот же тон, что и масть его отца. Голова менее выразительна, чем у отца, выемка у носовой кости резче, а глаз меньше и имеет сонный, усталый вид. Впрочем, не следует забывать, что, когда писался этот портрет, Петушок был стариком. Шея у Петушка имеет очень высокий подъем, так крута, что в этом он напоминает тех игрушечных лошадок, которые делают наши кустари в Сергиевом Посаде. Шея жеребца короче отцовской и очень мясиста, чувствуется кадычок. Спина имеет определенную седлистость, плечо и подплечье замечательны, но пясть длинна и тонковата, что отмечалось и у Бычка. Зад у жеребца превосходный, окорока тоже. Глубина и круторебрость лошади удачно схвачены художником.

Портрет дает нам наглядную возможность сравнить формы Петушка, описанные Коптевым, с формами той же лошади, изображенными Френцем, и сравнение – в пользу Коптева. Это лишний раз говорит о том, насколько этот автор верно и точно описывал виденных им лошадей. С моей точки зрения, Петушок проще Бычка, в нем нет тех классических линий, которыми обладал его отец. Тем не менее близкое родство объединяет этих двух лошадей. Насколько мне известно, настоящее подробное описание форм Петушка – первое в специальной литературе.

Благодаря богатой иконографии лошадей линии Бычка, имеющейся в моем собрании, я могу дать описание форм шести лучших сыновей Петушка: Красавца, Кремня и Бычка, рожденных в заводе Д.П. Голохвастова, и Петела, Кочета и Петушка 2-го, рожденных в заводе графа И.И. Воронцова-Дашкова. Сужу о них по портретам Красавца кисти Сверчкова и Кремня кисти Швабе, по очаровательной пастели Бычка работы Сверчкова, по фотографии Петела работы Брюст-Лисицына, по портрету Кочета кисти Френца и по фотографии Петушка 2-го, сделанной на Всероссийской конской выставке.

Н.Е. Сверчков «Красавец»[4]

Красавец. Светло-гнедой масти, в отца и деда. Во лбу у Красавца звездочка. Голова его больше напоминает голову деда, чем отца. Выражение глаза совершенно дедовское. Превосходная шея, крутая и нетяжелая. Верная спина, но все же с уклоном к холке, из числа тех, что к старости обещают сильно ухудшиться; превосходный зад, видимая сухость, очень широкий постанов задних ног. Пясть передних ног длинна и тонковата. Сам длинен. Очень благороден и значительно кровнее отца. Больше похож на своего деда, чем на отца. Великолепный представитель своего рода, названный Голохвастовым Красавцем, ибо он еще под матерью выделялся красотою, о чем говорил мне князь Д.Д. Оболенский, слышавший об этом от Голохвастова.

Кремень. Гнедой с красным отливом, но тон масти гуще, темнее, чем у отца и деда, и с просвечивающими яблоками, что составляет очень редкую и эффектную масть. Никаких отмет не имел. Грива и хвост черные, очень густые. Хвост держит с отлетом, как и рыжий циммермановский Бычок. Голова очень напоминает голову отца. Шея хорошо поставлена, жеребец держит ее гордо. Верх хороший, но в связке западинка; плечо замечательное, зад и окорока тоже. Ноги густые, с фризом, но пясть длинна, и ясно виден перехват под запястьем. Невелик ростом. По типу ближе к отцу, чем к деду.

Бычок (сын Прелестницы). Масть светло-гнедая, грива небольшая, хвост густой, жеребец держит его с большим отлетом. Во лбу продолговатая звездочка, левая задняя нога по путовый сустав бела. Низок на ноге; спина ровная, но длинная, из тех, что к старости проваливаются. Очень хорош и в типе своей линии.

Петел 5.11 (Петушок, р. 1842 г., зав. Д.П. Голохвастова – Замена), р. 1865 г., зав. гр. И.И. Воронцова-Дашкова

Обманщица 2-я (Петушок, р. 1842 г. – Обманщица), р. 1865 г., зав. гр. И.И. Воронцова-Дашкова

Петел. Дельная, но простоватая лошадь. Петел снят уже стариком и в заводском теле. Он так изменился, что совсем не похож на свой портрет 1874 года. Жеребец не больше 2½ вершка. О масти судить не могу, так как портрет фотографический. Никаких отмет Петел не имеет. Голова проста, шея коротка и груба; спина провалившаяся, прямо безобразная. Жеребец очень длинен и покрывает много пространства, низок на ноге и глубок. Ноги хороши, пясть неплохая. Петел много проще своего отца и производит впечатление мужичка. В подтверждение могу привести следующие строки из «Журнала коннозаводства» за 1884 год (№ 4): «Петела иной знаток и ценитель высокопородных и высоконогих хреновских жеребцов назвал бы бесспинным битючком».

Р.Ф. Френц «Кочет»[5]

Кочет. Портрет Кочета не был напечатан и приобретен мною случайно у антиквара в Петербурге незадолго до войны. Ввиду исключительного значения, которое имеет этот жеребец для метисного коннозаводства нашей страны, дам обстоятельное описание его форм. Кочет – караковой масти; правая задняя нога вокруг венчика бела, а левая по путовый сустав неровно бела; на белой шерсти по венчику черное пятно в виде правильного квадратика. У Кочета не голова, а головка, тонкая, изящная и сухая. Шея поставлена как у отца и далеко не безупречна в нижней линии: она прямо выходит из плеча и образует сплошную кадыкообразную линию. Выход шеи столь оригинален и необычен, что второго рысака с такой шеей я затрудняюсь назвать. Несмотря на то что спина у Кочета коротка, она имеет положинку к холке; почка замечательная. Крестец длинный и прямой, заканчивается хорошо посаженным хвостом, который Кочет держит в подъеме, в старину называвшемся «подъем фонтаном». Жеребец неглубок и вздернут на ногах. Подплечье хорошо, запястье очень объемисто, но пясть имеет форму дудочки: длинна, кругла и с перехватом под запястьем; бабки длинны. Кочет – крупная лошадь. Имя ему дано удивительно метко: своей маленькой головой, посаженной на своеобразной петушиной шее, он напоминает настоящего кочета.

Петушок 2-й (Петушок – Чародейка), р. 1865 г., зав. гр. И.И. Воронцова-Дашкова

Петушок 2-й. В точности повторяет приметы своего отца Петушка. Несмотря на то что он получил высокую награду на Всероссийской конской выставке, его спина и тогда была малоудовлетворительна для выставочной лошади.

Для полноты впечатления приведу еще несколько описаний таких потомков Бычка, которые, подобно циммермановскому Бычку, связаны с ним не через Петушка, а через других его сыновей или внуков. Речь пойдет только о выдающихся представителях дома Бычков.

Булатная. Формы этой кобылы И.М. Стахов в своем письме ко мне рисует так: «Булатная была белой масти, не капитальна – мелка; широкая в заду, несколько узковата передом, с хорошим крупом, но с мягковатой спиной, шеиста, с красивой породной головой, суха, на низких ногах с удовлетворительной костью». Я считаю, что Стахов дал блестящее описание Булатной. Именно такой экстерьер должна была иметь эта кобыла. Не забудем, что кровь Бычка в ней была повторена дважды. Отсюда ширина в заду, мягковатая спина, шеистость, сухость и т. д.

Булатный. У меня есть портрет этого жеребца, родного брата Булатной. Он написан масляными красками любительницей О. Коротневой в 1892 году. Жеребцу в то время было 27 лет. Булатный совершенно белой масти и, по-видимому, невелик, но об этом надо говорить с осторожностью, так как портреты в этом отношении часто могут ввести в заблуждение. Голова Булатного невелика, уши наклонены вперед, что не совсем красиво. Шея коротковата, очень крута, типичная шея Бычков. Спина хороша, зад и окорока тоже. Жеребец очень глубок и широко стоит задом. Это недурно передано Коротневой. В общем, Булатный типичен как представитель своей линии, а дайте ему гнедую рубашку – и это сходство еще усилится.

Ратный. Об этом жеребце имеются данные в «Журнале коннозаводства» за 1861 год (№ 2): «…громадные рысаки гр. А.Г. Орлова-Чесменского очень мало походили на Ратного (А.К. Мясникова), ехавшего так резво в Царском Селе». Серый жеребец Ратный был сыном Бычка и Гусыни, родным братом Булатного и Булатной. Из приведенной выдержки видно, что Ратный не блистал экстерьером, как, впрочем, и Булатная и ее родной брат Булатный. Это были дельные лошади, но и только.

Краса. Знаменитая мазуринская кобыла, победительница Императорского приза. Краса была дочерью Ходистой, а Ходистая – дочь Пригожая от Бычка. Стало быть, кровь Бычка у этой кобылы была довольно далеко, и только по женской линии. Тем не менее Краса вся в Бычков. Я сужу по ее типу, а о формах судить трудно, ибо кобыла изображена на полном ходу. Этот замечательный портрет, один из лучших во всей русской иппологической живописи, исполнен Сверчковым в 1870 году. Я горжусь тем, что в свое время сумел его купить. Краса – рыжей масти от челки до хвоста и от головы до ног в одном тоне, приятно-рыжем и ярком. Правая задняя нога у нее выше путового сустава бела, а левая задняя только по путовый сустав бела. Хотя у кобылы идеальная спина и некоторые другие, совсем не свойственные Бычкам черты, она в общем типе Бычков, им она обязана и своей резвостью, и своей выдающейся карьерой.

Все вышеизложенное относится к прошлому, однако в течение моей продолжительной коннозаводской карьеры мне довелось видеть немало представителей Бычковой крови в разных заводах, и о них я намереваюсь поговорить.

В Хреновском заводе кровь Бычка была представлена очень слабо, ввел ее в этот завод граф И.И. Воронцов-Дашков при посредстве жеребцов своего завода. Все они недолго там удержались и, за исключением Ментика, не дали ничего замечательного. Ментик создал Момента, долгое время состоявшего производителем в Хреновском заводе. Я превосходно знал Момента. Рост его был достаточный, а для представителя крови Бычка и хороший. Спина, слабое место Момента, была типичная бычковская, то есть неудовлетворительная, с падением линии от почки к холке; шея круто поставлена и с кадыком. Был очень широк в заду. В нем чувствовалась как бы борьба двух начал: восточного, что выражалось серебристо-белой рубашкой, удивительным ходом, большим блеском, и бычковского. Заключая в себе эти два начала, Момент был все же ближе к Бычкам.

Завод графа Воронцова-Дашкова я видел, когда там почти все молодые матки были дочерьми различных американских жеребцов. Они не удержали материнского, то есть петушковского, типа. Среди старых маток, чисто орловских, которых, увы, в то время было уже немного, некоторые были типичнейшими представительницами своего завода.

Завод И.Г. Афанасьева был построен на голохвастовском основании, ибо старик Афанасьев купил у Голохвастова большую группу кобыл Бычковой крови. Продолжительное время Афанасьев в своем заводе приливал кровь других жеребцов. В мое время, то есть когда я осматривал завод, афанасьевские кобылы, происходившие от голохвастовских родоначальниц, не имели ничего общего с Бычками. У них были идеальные спины, мохнатые ноги (так значительны были фризы); они были рослы, сыроваты, капитальны, но вовсе не просты. Это были дома, а не кобылы. Словом, старик Афанасьев от Бычковой крови сумел взять все положительное и уничтожить отрицательное.

Завод А.С. Голицыной был основан на составе завода Д.А. Энгельгардта. Для того времени это была своего рода квинтэссенция Бычков. И что же? Тип Бычка в этом заводе не удержался. После тридцатилетней работы у А.С. Голицыной были образцовые по себе и по типу кобылы, совершенно не напоминавшие бычковский тип. Их-то я и видел в свое время в Князевке. Лишь изредка в заводе у какой-либо старухи-матки неудовлетворительная спина изобличала ее происхождение от энгельгардтовских лошадей. Словом, так же как и Афанасьев, Голицына сумела видоизменить тип Бычков и матки ее завода почти избавились от фамильных недостатков этой линии.

В заводе А.И. Горшкова, где долгое время вся заводская работа была построена на Бойце и его сыне Лондоне, также совершенно не чувствовался тип Бычка, а между тем Боец был сыном Солидного, внуком Сокола и правнуком Бычка. Начиная от масти это были вовсе не Бычки. Впрочем, кровь родоначальника ко времени моего посещения завода была очень далека и сильно разжижена другими кровями. Горшков рассказывал мне, что среди прежних его лошадей были бесспинные, но он с этим тщательно боролся, выбраковывая такие экземпляры. В этом заводе часто проскакивала рыжая масть или бурая – очевидно, в Сокола, то есть по первому Бычку.

В заводе графа Г.И. Рибопьера среди потомства Петушка тип Бычков был чрезвычайно силен. То же должен сказать и о потомстве Бритвы.

У Петрово-Соловово я застал еще в живых нескольких дочерей Петушка 2-го, видел его сына, который, несмотря на глубокую старость, ходил в разгонных. Видел я и внучек Петушка 2-го в этом заводе, их было много. Здесь бычковский тип задержался вполне, но, как правило, спины лошадей были удовлетворительны. Я думаю, что не преувеличу, если скажу, что все солововские кобылы имели хорошие спины, но при этом у кобыл, происходивших от Петушка 2-го, спины были всё же излишне длинны и к старости сильно опускались. Я это наблюдал и в других заводах.

В небольшом, но превосходном по составу заводе Н.В. Хрущова была сильна кровь Булатного, а стало быть, и Бычка. Кроме того, в некоторых матках текла кровь Петушка. Хрущовские кобылы имели собственный тип и были хороши по себе, их трудно было причислить к Бычкам. По той же крови (Булатная) Бычки были в заводе Щёкина и Стаховича. Хотя, как мы видели, сама Булатная была в типе Бычка (кроме масти), но среди ее потомков этот тип удерживался далеко не всегда. У лошадей Стаховича, например, спины опускались лишь в том случае, если происходил инбред на эту кровь (Ухват), но так как в этом заводе крови Бычка в матках почти не было, то случаи подобного инбридинга были редки. Сам Корешок (очевидно, по Говору) клал особый, полкановский, отпечаток на свое потомство, и борьба с ним Бычку была не под силу. Тип Бычков в самом Леске был нейтрализован сильным течением крови Лебедя 4-го и Полка на 3-го, а у детей Леска – кровями других линий. Поэтому щёкинские лошади не отражали бычковского типа. В заводе Щёкина в матках почти не было Бычковой крови.

В Дубровском заводе все было построено на Бычке. Я много раз видел этот завод. Дубровские лошади в целом – это типичные Бычки; отдельные экземпляры уклонялись от типа, но это не имело большого значения. Я любил дубровских лошадей, хотя часто у них были неудовлетворительные спины. Наблюдая этот завод много лет, я видел, как здесь, в силу наследственности, проскакивали все оттенки Бычков. Тут были и очень отметистые, и очень мелкие лошади, и с очень порочными спинами, и необыкновенно широкозадые, и точно повторявшие приметы своего родоначальника, и бурые, и рыжие, тех же рубашек, что Сокол и циммермановский Бычок. Но у всех у них были превосходные ноги. Хорошие это были лошади, и жаль, что их теперь так мало сохранилось в России.

Лошадей завода М.Я. Сухотина я видел преимущественно на бегах. Первые лошади этого завода, из числа тех, которых я знал (Бандит, Ведьма, Смерч и другие), были не только хороши, но и очень мне нравились. Некоторые из них имели мягкие спины и отражали Бычков вполне (Смерч), другие – меньше (Бандит), но в целом это были превосходные лошади. Когда же Всеволод Михайлович Сухотин возвел в культ Бычка и стал брать только производителей Бычковой крови, то он настолько фиксировал в приплодах наряду с положительными и отрицательные качества Бычков, что некоторые из лошадей его завода, преимущественно дети Козыря, имели прямо-таки карикатурный вид: при мелком росте у них были отвратительные спины, короткие шеи и далеко не безупречные, какие-то семенящие хода.

Иногда на ипподроме, в городе или же на незначительном заводе, а раз даже в тележке мельника я видел лошадей, не имевших вовсе никакой известности, но так походивших на Бычков, что это было прямо-таки удивительно. Если представлялась возможность, я справлялся о происхождении такой лошади, и обычно она оказывалась крови Бычка. Вот почему я считаю, что Стахович был совершенно прав, когда в 1880-х годах написал: «Все особенности своих форм с упорной гнедой мастью… резвостью и силой Бычок передавал и своему отдаленному потомству, так что и теперь можно узнать по формам лошадей этой породы». Для 1880-х это было абсолютно верно, ибо тогда все эти лошади были ближе к своему родоначальнику, их родословные были менее разжижены другими кровями. За последующие 20 лет наросло не меньше двух новых поколений лошадей. Несмотря на это, мне все же попадались, и весьма часто, отдельные экземпляры, совершенно воспроизводившие тип Бычка. Существовали даже целые заводы, где этот тип был так силен и ярок, что, не заглядывая в заводские книги, можно было смело сказать: эта лошадь – Бычковой линии.

Перехожу к вопросу о типе Бычка. Я уже вскользь коснулся его, когда подвергал разбору описание форм Бычка, которое было сделано Стаховичем. Я категорически протестовал против утверждения этого автора, что под типом Бычка понимается нечто приближающееся к полукровному, с верховым уклоном. Я доказал, что это не так. Даже в своем, то есть рысистом, сорте Бычки много тяжелее других орловских рысаков. Будучи одновременно рысаками призовыми, они весьма тесно примыкают и к упряжным породам и линиям. В типе Бычков нет ничего восточного, то есть того элемента, который был так силен в орловском рысаке. В соответствии с этим и тип Бычка отошел от типа графских рысаков. Бычки, несмотря на несомненную примесь крови чистокровного Дедалюса, основателя этой линии, вполне рысаки и гораздо ближе к упряжным пользовательным лошадям, чем многие другие линии в орловской рысистой породе.

В заключение этой главы остается сказать несколько слов о характере и темпераменте Бычков. Они обладают превосходным характером: приятны в езде, непугливы, имеют хорошее сердце, превосходно выносят борьбу, очень сильны (все стайеры), в них нет излишней горячности и нервности, очень стойки. Характер для призового рысака имеет весьма большое значение, и отчасти успех Бычков на ипподроме я объясняю тем, что они имели возможность, благодаря превосходному характеру, выказать все свои способности. На это обратил внимание В.И. Коптев при описании выступления рыжего циммермановского Бычка: «Посмотрите: он въезжает на бег и идет мерною, гордою поступью своего славного отца: он как бы кланяется зрителям, кивая на обе стороны головой, – это также привычка его отца, бывшего любимцем московских жителей, которым очень нравилась эта любезность коня-победителя». Как красиво и талантливо умел Коптев рассказывать самые простые вещи и какую увлекательную форму он умел им придавать! Хотя здесь не сказано ни слова о характере Бычка и его сына, рыжего Бычка, но ум лошади и ее поведение перед бегом ясно и удачно обрисованы и верно схвачены. А ум лошади имеет самое большое влияние и на ее характер.

Князь Д.Д. Оболенский в тех воспоминаниях, которые я уже цитировал, приводит следующую фразу: «Бычок так привык к ипподрому, что, подходя шагом к пусканию, смотрел на колокольчик и, как только звонили, со всех ног бросался вперед». Этот рассказ относится уже к внуку основного Бычка. Если и можно усомниться в том, что Бычок смотрел на колокольчик, то не подлежит никакому сомнению, что этот жеребец так свыкся и освоился с обстановкой бега, что охотно и успешно выполнял всё, что от него требовали. А это указывает и на его понятливость, и на превосходный характер.

С точки зрения характера Бычки были всегда на высоте, это осталось верным и для наших дней.

Все те разнообразные данные, которые приведены в этой главе, личное знакомство со многими представителями линии Бычков и работа в собственном заводе с потомками Бычка приводят меня к следующим выводам:

1. Типичным для Бычков был рост от двух до трех с половиной вершков.

2. Масть светло-гнедая, иногда гнедая в яблоках, рыжая или бурая.

3. Отметины почти обязательны, немногие лошади этой линии не имеют отмет.

4. Гривы и челки очень густы и длинны.

5. Экстерьер: голова породная, шея с крутым выходом, иногда короткая и мясистая, у некоторых с кадычком; сухость абсолютная; идеальный постанов ног – нет и помину размета в передних, коровьего постанова задних ног; ширина в заду; у первых Бычков и даже у Петушков недостаточная твердость бабки и длинная пясть; превосходная мускулатура с самых ранних лет (то, что князь Л.Д. Вяземский называл «родиться с готовой мускулатурой»); лошади покрывают много пространства; спины, как правило, плохи, лишь в самых исключительных случаях Бычки имеют хорошие спины, а чаще только удовлетворительные. В данное время лучшее, что есть у Бычков, это их превосходные ноги.

6. Тип Бычков в общем приятный, чрезвычайно характерный и ярко выраженный: рысисто-упряжной, с определенным уклоном к пользовательному (глубина, ширина зада, длина, замечательные ноги, замечательная хомутина, средний рост) и безо всякого намека на верховое происхождение родоначальника-предка.

7. Большой ум и замечательный характер.

3

На картине – Бычок (Молодой-Атласный – Домашняя), р. 1824 г., завода В.И. Шишкина.

4

На картине – Красавец (Петушок – Прелестница), р. 1852 г., гнедой жеребец завода Д.П. Голохвастова. Родной брат Бычка 5.33 того же завода, производитель в заводе Д.А. Энгельгардта.

5

На картине – Кочет (Петушок – Чародейка), р. 1864 г., караковый жеребец завода графа И.И. Воронцова-Дашкова.