Читать книгу Мысы Ледовитого напоминают - Ю. В. Чайковский - Страница 10

Очерк 1

Мыс Скифский, или Арктический

8. По русским рекам – в Китай

ОглавлениеЗамечательно, что первый известный нам проект пути на Восток через российские воды был не морской, а речной. Около 1520 года в Москву прибыл генуэзский купец капитан Павел с письмом от римского папы к Василию III, сыну Ивана III. Папа предлагал России принять католичество, а сам Павел имел иную цель: он страстно искал путь в Индию через Волгу и Каспий. Вот как описал это в 1525 году Джовио, писатель, упомянутый в п. 2:

«Павел, человек с безумной и ненасытной душою, искал нового и невероятного пути для добывания благовоний из Индии… Он узнал по слухам, что благовония можно провозить вверх по реке Инду»,

а затем коротким сухим путём к реке Оке, которая якобы впадает в Каспий. Оксом в древности называли Аму-Дарью, которая тогда действительно впадала в Каспий, о чём ныне свидетельствует сухое русло Узбой. (Тем самым, Павел доверился отнюдь не тогдашним слухам, а античной географии, в те годы ещё господствовавшей.) Оттуда предполагалось плыть до «торжища Цитрахи» (Астрахань), затем вверх по Волге, Оке и реке Москве, а от Москвы до Риги – ехать сухим путём.

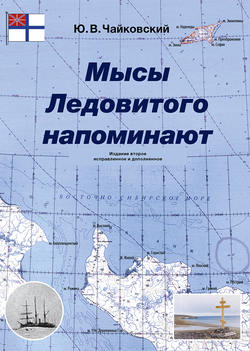

Карта 8. Исаак Масса. 1612. Северный берег России. Получена им в Москве не позднее 1609 г. Помещена, вместе со статьями Массы о России, в «Путеводителе по Московии». Его издал купец Хессел Герриц (Н. Gerritsz. Amsterdam. 1612). Воспроизведена в сб. [Голландцы…]. На карте впервые отображена река Пясина (Peisina). Эта изумительная (как и карты Баренца) карта была кем-то из русских с риском для жизни скопирована в секретном московском архиве и передана Массе. Она стала, по всей видимости, единственной сохранившейся частью знаменитого «Большого Чертежа», вскоре сгоревшего вместе с архивом. Данная история поневоле наводит на размышления о сомнительности засекречиваний и о важной роли шпионов для сохранения культуры

Но мечтам Павла не суждено было сбыться – Василий III не пожелал открывать чужеземцам путь на Каспий, и Павлу осталось вернуться домой ни с чем. Он так и не узнал, что Каспий не принимает с юга и востока ни одной судоходной реки. Это удалось узнать через полвека английским купцам.

Зато Павел убедил Василия III послать в Рим ответное посольство, и вот в 1525 году русский посланник Дмитрий Герасимов поведал Западу о возможности другого пути в Индию – из Северной Двины на восток, Ледовитым морем (мы уже говорили об этом в п. 2). Так знаменитая идея СВ-прохода получила реальную форму. Откуда Герасимов взял эти сведения, неизвестно. Думаю, из какой-то западной карты вроде тех, о которых мы уже говорили.

Мысль о СВ-проходе постепенно овладела западными умами, однако по Двине никто плыть в океан не пробовал, все искали морской путь из Европы вокруг Норвегии. Мореплаватели полвека совершали попытки проплыть таким путем в сибирские воды, но безуспешно.

Один из английских кораблей в 1553 году нашёл вход в дельту Двины (командовал им Ричард Ченслер). Там он обнаружил два православных монастыря и отправился оттуда в Москву, к молодому царю Ивану (то был сын Василия III, ещё не ставший Грозным). Царь принял его с большой охотой, завязались торговые отношения, и англичане 6 раз плавали из Ярославля в Персию, один раз даже с небольшой прибылью (их, как и всех других, ограбили, но часть отнятого удалось вернуть) [Английские…, 1937]. Об этом можно прочесть во всех руководствах, например: [Магидович, 1967].

Английские и голландские корабли, плававшие далее Двины к острову Вайгач, учинили свои фактории не только на Двине, но и на Печоре, в Пустозёрске. Они вполне успешно обменивали там европейские товары на соболей и прочую пушнину. Это событие описано историками Арктики намного хуже, поскольку их больше занимают путешествия, чем хозяйство.