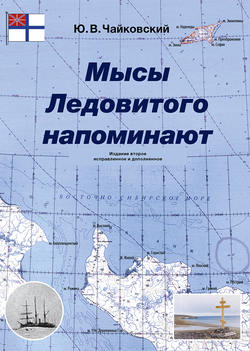

Читать книгу Мысы Ледовитого напоминают - Ю. В. Чайковский - Страница 13

Очерк 1

Мыс Скифский, или Арктический

11. Ямальский волок

ОглавлениеИтак, в конце XVI века похолодание закрыло морской путь вокруг Ямала, так что главным стал путь на Обь через Ямальский волок. Кроме него, существовал прежний сухой путь «через Камень», которым шли из Московии. Для поморов и для купцов с иностранных кораблей он был слишком долог и разорителен, однако по мере того как пролив Югорский Шар пропускал корабли всё реже, купцы были вынуждены переходить на сухой путь. От Архангельска они плыли морем только до Печоры, а затем шли по ней к «чрезкаменному» пути. Об этом пути поведал князь Пётр Горчаков [20]:

«А про Монгазейский ход (Горчаков – Ю.Ч.) сказал: как де он был в Березове, и то де от торговых людей слышал, что в Монгазею хаживали торговые люди на Пустоозеро от Архангилского города», причем про морской ход «и про Немец не ведает и ни у кого не слыхал» (РИБ, стл. 1069).

Было это в 1590-х годах. Тем самым, в то время в Берёзове (на реке Сосьве, у впадения её в Обь) знали купцов, прибывших сюда через Пустозёрск, но не знали про путь с Обской губы. В те годы Горчакову могли говорить про Мангазею только как про частное владение Строгановых[21].

В 1903 году московский зоолог Борис Михайлович Житков (не путать с Борисом Степановичем Житковым, детским писателем сталинской поры, тоже иногда писавшим о животных) заинтересовался Ямальским волоком. Он собрал о нём сведения, высказал первые суждения [Житков, 1903], и нам стоит последовать за ним.

Путь с запада шёл от моря по речке, носившей тогда имя «Мутная», вытекавшей из озера Нейто, затем посуху через песчаную перемычку «в полверсты» до озера Ямбуто, откуда по речке, носившей тогда имя «Зелёная», в Обскую губу (которую тогда называли низовьем Оби). Если путь вокруг

Ямала занимал неделю-две (смотря по погоде), то через волок 6–7 недель и был очень трудоёмок. Пройти мог только караван малых кочей (не менее четырех, поскольку каждый коч тянули все вместе), бравших по 400 пудов груза (вчетверо меньше большого коча). Волок хорошо виден на карте Массы (см. выше). Путь этот известен нам по единственному донесению о проходе в 1602 году (РИБ, стл. 1087–1091). В нём участник волока Лев Шубин рассказывал:

«река Мутная невелика, через мошно перебросить каменем, а река мелка, в грузу кочи не проходят, а дожидаются с моря прибылные воды».

Затем артельщики (40 человек на четырех кочах) «тянулись бечевою двадцать день и дошли до озер». Тут стали разгружать кочи в павозки (лодки), бравшие по 40 пудов. Кочи волокли пустыми на канатах по мелководью и «паточине» (жидкой грязи) до сухой перемычки. Посуху канаты тянули с помощью воротов, вкопанных в песок, подкладывая катки под плоское дно судна. Павозки тоже волокли пустыми, «и тем волоком запасы носили на себе на плечах», так что полверсты отняли 5 дней. Затем двинулись по речке Зелёной.

«Зелёная река меньше Мутные да и мельче; и шли они на низ Зелёною рекою, повозили запас в павозках, а кочи тянули порозжие всеми людми день с десять».

Везли муку, крупу, соль, мёд, свинец, порох, посуду и другие русские и западные товары. Между прочим, однажды провезли в Мангазею и голландские колокола для церкви. Кто вёз и каким путем, неизвестно, но полагаю, что басовый колокол везли всё-таки морем, а значит, раньше 1590 года. Обратный путь был сам по себе ещё труднее, но грузом была пушнина, а она гораздо легче.

В 1908 году Житков отправился на Ямал и нашёл волок. Река Мутная (ныне Мордыяха), впадающая в Карское море, течёт из озера Нейто, тогда как из соседнего с ним озера (ныне Нейто 1-е) вытекает река Зелёная (ныне Сёяха, что значит просто «текущая из озера»; рек с таким названием много), она впадает в Обскую губу.

«Озёра эти разделяются небольшим перешейком-волоком, узкая часть которого достигает всего 87 сажен, и посредине его лежит совершенно круглое, в 40 сажен диаметром, озеро, которое самоеды называют Луце-Хавы-то, в переводе "озеро, где умерли русские". Самоеды считают озеро святым, но не умеют уже объяснить происхождение его названия» (АР-2, с. 596).

Название поразительно, хочется снять шапку: тут умерли те, кто, надо полагать, шёл Ямальским волоком в последний раз. Разумеется, LIA надвигался постепенно, но кто-то же должен был оказаться последним. Из донесений видно, что никто не сознавал перемены климата, все надеялись, что за необычно холодным летом последует теплое, а вышло иначе. Пришел лютый холод, какого прежде не видывали и о каком не слыхивали. LIA вступал в права в полной мере.

Кстати, посреди перемычки Житков нашёл короткий столб от древнего ворота. Он торчал тогда уже 300 лет – у Арктики долгая память.

20

Пётр Иванович Горчаков, в 1593 г. воевода в г. Пелым за Уралом (АР-1, с. 202).

21

Она располагалась на левом берегу реки Таз, чуть южнее Полярного круга, напротив устья реки Мангазеи. Город Мангазея оказался недолговечен, но местность продолжала быть обитаемой. Чуть южнее устья Мангазеи, на правом берегу Таза, ещё десять лет назад был жив посёлок Сидоровск (в честь замечательного сибирского предпринимателя Михаила Константиновича Сидорова). Ныне на его месте лишь опора ЛЭП.