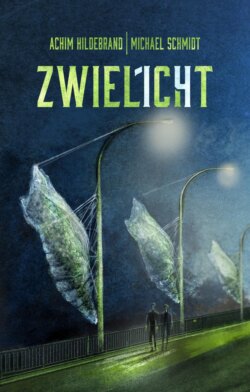

Читать книгу Zwielicht 14 - Achim Hildebrand - Страница 4

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Julia Annina Jorges - Puppenspiele

ОглавлениеIch hasse Puppen, besonders solche, die mehr oder weniger lebensecht aussehen. Außerdem mag ich keine Kleider und trage definitiv lieber Hosen als Röcke. Schon immer. Diese Aversion ist kein Zufall, sie hat ihre Gründe. Und erklärt, warum ich schon sehr bald etwas tun werde, was anderen Menschen unvorstellbar erscheinen muss.

***

Um mich herum herrschte Dunkelheit, in meinem Kopf ebenso. Viel mehr als die grobe Vorstellung, ein menschliches Wesen zu sein, besaß ich nicht. Ich war unfähig, auch nur den kleinen Finger zu krümmen, mir fehlte jedes Gefühl für meinen Körper. Immerhin konnte ich sehen, wenn auch verschwommen. Anhand des Blickwinkels stellte ich fest, dass ich auf der Seite lag, allem Anschein nach in einem spärlich beleuchteten Innenraum. In der Nähe machte ich mehrere Fußpaare aus, unbeschuht und weißlich schimmernd; höher und weiter reichte meine Sicht nicht. Ich überlegte, was mir zugestoßen sein könnte, weswegen ich mich offenbar in einer Art Wachkoma befand. Warum aber lag ich auf dem Fußboden statt in einem Krankenhausbett? Wieso halfen mir diese barfüßigen Leute nicht? Und warum geriet ich aufgrund all dessen nicht in Panik, wie es wohl angebracht gewesen wäre? Über diese Fragen dämmerte ich weg.

Mein Blick zielte leicht schräg nach unten. Verwundert stellte ich fest, dass mein rechter, wie zum Schritt vorgesetzter Fuß in einem schmalen Damenschuh steckte. Gleich darauf erkannte ich in dem lang gestreckten hellen Ding auf Bauchhöhe einen Unterarm und eine zierliche Hand. Ich konnte nicht glauben, dass diese Körperteile zu mir gehörten, doch das Spiegelbild in der Scheibe vor mir belehrte mich eines Besseren. Darüber hinaus zeigte es mir, dass ich Gesellschaft hatte, wenngleich eine wenig herzerwärmende, in Form einer blonden Schaufensterpuppe. Abgesehen von meinem Haar, das ich – eine Überraschung mehr – seit Neuestem lang und kastanienfarben trug, sah sie mir so ähnlich, dass sie mein Zwilling hätte sein können. Gemeinsam blickten wir auf die in Regen und Dämmerung vorbeieilenden Menschen hinter der Fensterfront und lauschten den gedämpft zu uns hereinklingenden Verkehrsgeräuschen – neben dem Sehsinn war mir die Fähigkeit zu hören erhalten geblieben. Während es auf der Straße nach und nach ruhiger wurde, mühte ich mich ab zu verstehen, was zur Hölle hier vorging.

Die Innenbeleuchtung erlosch und damit der Spiegeleffekt. Kurz nach zehn, zeigte die Uhr an der Bushaltestelle vor dem Schaufenster. Gegenüber, gerade noch in meinem peripheren Gesichtsfeld, entdeckte ich einen Pizza-Hut. Dort hatte ich schon mal gegessen – es hatte mich also in eins der Werbefenster der C&A-Filiale in der Münzstraße verschlagen … Konnte das Ganze ein Traum sein, während das, was ich zuvor geträumt zu haben glaubte, der Realität entsprach? Keine sehr erfreuliche Alternative. Im Traum nämlich waren die Bremslichter eines vorausfahrenden Lastwagens meiner Windschutzscheibe immer näher gekommen, während ich wie ein hypnotisiertes Kaninchen auf die Hecktür des Laderaums starrte, deren eine Seite plötzlich aufschwang. Etwas war zum Vorschein gekommen. Aber was? Ich erinnerte mich lediglich an einen gewaltigen Knall.

Mit jedem Aufwachen fiel es schwerer, zu leugnen, dass ich im Körper einer weiblichen Schaufensterpuppe steckte – nicht, dass das Geschlecht in dem Fall eine Rolle spielte. Demnach war ich gestorben und durchlebte nun … mein ganz persönliches Fegefeuer? Vermutlich konnte ich mich noch glücklich schätzen, als Modepuppe wieder„geboren“ zu sein und nicht als Crashtest-Dummy. Aber was war das für ein Jenseits, in dem man in einem Schaufenster herumstand, um für die neuesten Produkte der Bekleidungsindustrie zu werben? Es gab keine Verbindung zwischen mir und der Modebranche, Klamottentrends hatten mich nie interessiert. Abgesehen von diesem Desinteresse hatte ich nichts verbrochen, was den Aufenthalt in einem Werbefenster als höllische Strafe rechtfertigte. Giselle – so hatte ich meine stumme Gefährtin genannt – schien mich mitfühlend anzulächeln, wann immer es draußen dunkel und ihr Abbild für mich sichtbar wurde. Wie sie da stand, ihre Hände an die Wespentaille gestemmt, in eleganter und gleichzeitig provokanter Haltung, erweckte sie den Anschein, als könnte sie sich mir jeden Moment zuwenden und ein Gespräch beginnen. Ob Giselle ein Bewusstsein besaß? Lebten noch mehr Menschen in Schaufensterpuppen fort? Gesetzt den Fall, es wäre so – bestand eine Möglichkeit, untereinander zu kommunizieren? Wenn ja, wäre es am ehesten an den Augen zu erkennen; ein winziges Funkeln, das in Giselles blauen Augen hätte aufleuchten müssen zum Zeichen, dass sie mich und ihre Umwelt wahrnahm. Meine Position erlaubte mir keinen direkten Blick in ihr Gesicht, aber ich hatte sie gesehen, im Spiegel der Scheibe, hatte Giselles tote Puppenaugen gesehen. Sie war nicht wie ich.

Ich konnte schlafen, sogar träumen, was die Monotonie meines Zustands etwas linderte. Mein Schlaf-Wach-Rhythmus folgte keinem erkennbaren Muster. Mitunter war ich mehrere Tage lang weg – anhand der Sonntage, wenn die Straße sich leerer als sonst zeigte, ließ sich das einigermaßen rekonstruieren –, dann wieder nur wenige Stunden. Die Zeiten, in denen die Schauwerbegestalter die kleine Bühne betraten, die ich mir mit Giselle teilte, bedeuteten eine willkommene Abwechslung. Ihre Gespräche gaben mir einen winzigen Einblick in die Welt da draußen. Begierig sog ich Neuigkeiten aus Politik und Gesellschaft auf. Leider drehten sich die meisten Themen lediglich um den jeweils aktuellen Auftrag und um Mode. Lange Hose, Pullover – aha, die Herbstkollektion. Gedeckte, kräftige Töne, kein Pastell, das – wer? – so gemocht hatte. Wie ein Blitz traf mich die Erinnerung. Nina! Rabenschwarzes lockiges Haar, einen Kopf kleiner als mein früheres Ich und mit ausgesprochen weiblicher Figur, das genaue Gegenteil der spindeldürren Giselle. Nina. Wie es ihr wohl ging? Am Unfalltag hatte sie nicht neben mir im Auto gesessen. Ninas Gesichtszüge wirbelten durcheinander. Hin und her drehten mich die Mitarbeiter des Kaufhauses, auf die ich mit einem Mal eine unbändige Wut empfand, weil sie mich daran hinderten, mich auf das zu konzentrieren, was mein wiedererwecktes Gedächtnis hervorbrachte. Lasst mich in Ruhe!, wollte ich schreien. Ich fühlte mich ausgeliefert und hilflos. Mein Zorn fand kein Ventil, keine körperliche Reaktion milderte ihn. Er brachte meinen Kopf schier zum Platzen, ich glaubte, sterben zu müssen. Aber ich starb nicht. Ich kam zu mir wie stets, posierend neben Giselle. Seltsam froh darüber, weiterexistieren zu dürfen, erzählte ich ihr in Gedanken von Nina. Ninas Figur, Ninas Lachen, der Sex mit Nina, selbst ihre Macken wie die Neigung, jeden zweiten meiner Sätze zu beenden, bevor ich ihn aussprechen konnte.

Eine Saison später gelang es mir, aus den Puzzleteilen, die mir peu à peu aufgedeckt wurden – teils im Wachzustand, teils im Traum –, ein Bild der Vergangenheit zusammenzusetzen. Auf dem Weg zur Arbeit hatte ich einen Umweg genommen, weil ich ein Geburtstagsgeschenk für Nina kaufen wollte. Deswegen wählte ich die Autobahn und deswegen geriet ich beim Einscheren hinter diesen Lastwagen. Dann der Schock, als die linke Seite der zweiflügeligen Hecktür plötzlich aufklappte und den Blick auf eine Frauengestalt freigab, deren nackter Körper sich hell gegen das Wageninnere abhob. Für einen Moment schien sie mich direkt anzusehen, im nächsten flog sie auf mich zu, die Arme ausgebreitet, als wollte sie mich umarmen. War ich sie? Dann hatte die Puppe den Unfall unbeschadet überstanden, während ich starb und mein Bewusstsein in dem Puppenkörper landete, um später in einem Lagerraum für ebenjene Kunstgeschöpfe zu erwachen … Wie so etwas möglich sein konnte und weshalb, darüber zermarterte ich mir von nun an fast unentwegt das Hirn. Das Paradoxon, dass ich ein solches streng genommen nicht besaß, machte es nicht einfacher.

Saison folgte auf Saison. Die aktuelle Frühlingsmode, neue Bademodentrends, Herbstkollektionen und schicke Winter- und Festtagsoutfits wechselten in regelmäßigen Abständen. Ich prägte mir jeden Stil ein, sowohl aus Langeweile als auch um zu ermessen, wie lange mein Aufenthalt – Strafe? – Exil? – schon währte. Ich wurde zum Modeprofi. Giselle und ich unterhielten uns über kalte und warme Farbtöne, Stile und Schnitte; vielmehr plapperte Giselle endlos über diese Dinge, das einzige Thema, das sie interessierte. Soeben ließ sie sich über Kniffe aus, mittels Kleidung figürliche Schwachpunkte zu überdecken. Als ob sie mit solchen zu kämpfen hätte. Höchstens mit einem Mangel an Denk- und Empfindungsvermögen, aber so was dürfte erheblich schwieriger zu kaschieren sein als ein paar Kilos zu viel.

Ich wollte sterben. Mein Zustand machte mich fertig, und Giselles Gleichgültigkeit widerte mich an. Mein Sehvermögen begann nachzulassen, als legte sich ein Schleier über meine Augen, der vielleicht nur auf einer Staubschicht beruhte, vielleicht aber das Symptom von etwas Gravierenderem darstellte. Möglicherweise verlor ich allmählich den Verstand. Es begann damit, dass ich vergaß, wie oft die Weihnachtsdekoration wiedergekehrt war – Holzschlitten, Kunstschnee, Plastik-Tannenzweige, Glitzerkugeln –, die unser intimitätsloses Heim Winter für Winter festlich schmückte. Sechs-, siebenmal? Häufiger? Die Jahreszeiten und Kollektionen zogen vorbei; ich registrierte den Wechsel teilnahmslos, wie mich auch das Kommen und Gehen der Menschen vor dem Fenster unberührt ließ. Mehr und mehr wurde ich zu dem, was ich nach außen hin verkörperte, der Imitation eines menschlichen Wesens. Eine Zeit lang versuchte ich noch, mir die früheren Modetrends ins Gedächtnis zu rufen, zusehends vergeblich, alles zerfloss und verschmolz miteinander. Aus vielen verschiedenen Kollektionen wurde eine einzige, absurd bunt und überladen. Viel mehr Puppen schienen das kleine Fenster zu bevölkern, und sie trugen Bikinis und Wollmützen.

Eines Abends machte ich eine überraschende Beobachtung, die mich aus meiner Lethargie riss und meinen trübe ins Nichts mäandernden Blick schärfte. In dem ungefähren Dreieck, gebildet aus Giselles angewinkeltem Arm und ihrem Körper, hatte eine Spinne im Lauf des Tages ihr schimmerndes Radnetz gewoben. Die Spinne selbst hatte sich irgendwo verkrochen und lauerte wahrscheinlich auf Beute. Als das Licht im Schaufenster ausging, lösten sich die feinen Fäden des Netzes wie alles andere im gewohnten Anblick der nächtlichen Straße auf. An einem der darauffolgenden Abende hing Beute im Netz. Sie musste hineingegangen sein, während ich schlief. Ein längliches Ding vom ungefähren Format meines kleinen Fingers – meines jetzigen kleinen Fingers wohlgemerkt. Um was für ein Insekt es sich auch handelte, die Spinne hatte es sorgfältig eingewickelt. Sie schien nicht hungrig zu sein, denn auch in der Folgezeit bekam ich sie kein einziges Mal zu Gesicht. Bald schon machte das anfangs so gleichmäßige Netz einen vernachlässigten Eindruck, Staub sammelte sich auf den schlaffen und losen Fäden.

Ich rechnete nicht mehr damit, dass sich noch etwas Interessantes ereignen würde, und begann, in meinen vorherigen teilnahmslosen Zustand zurückzusinken, als mit dem eingesponnenen Ding eine Veränderung vorging. Es verfärbte sich dunkler und schien anzuschwellen. Dann, zwei Abende später, begann die obere Hälfte zu zucken, erst sachte, dann immer stärker, als wollte das gefangene Insekt das Gespinst zerreißen. Doch ich hatte mich geirrt. Die Spinnwebfäden waren gar keine; ich sah jetzt, dass das umhüllende Gebilde fast wie aus einem Guss wirkte und scharfe Falten aufwies: ein Kokon. Wenig später wurden die Bemühungen des Wesens belohnt. Die Spitze des Kokons riss ein und daraus hervor schob sich etwas Dunkles – ein erbsengroßer Kopf oder Vorderleib, besetzt mit schwärzlichen, feucht glänzenden Haaren, sofern ich es aus der Distanz beurteilen konnte. Ein vorderes Beinpaar kam zum Vorschein, kurze, dicke Gliedmaßen, überzogen von durchsichtigem, irgendwie ekelerregendem Schleim. Minuten später entfalteten sich die Stummel zu typischen Insektenbeinen, die dünn und borstenbesetzt in Häkchen endeten. Dann war das mittlere Beinpaar an der Reihe und mit ihm ein Großteil des Körpers, ein gedrungenes, pechschwarzes Etwas. Die nur wenig helleren Flügel ruhten zusammengefaltet auf dem Rücken. Ich rätselte, was für ein seltsamer Schmetterling oder Käfer das sein mochte. Ein Nachtfalter? Der Schlüpfvorgang setzte sich fort, gleich würde ich das komplette Tier sehen, dachte ich – da schob sich ein weiteres Beinpaar aus der Hülle. Acht Beine? Spinnen besaßen acht, aber seit wann verpuppten die sich und waren geflügelt?

Um halb zehn hatte sich das Wesen aus seiner Umhüllung befreit. Still saß es da, ruhte sich aus, während ich immer noch zu ergründen suchte, um was für eine Spezies es sich handelte. Schon bald würden die Lichter gelöscht, und ich wäre nicht mehr in der Lage, zu verfolgen, was das Tier weiter tat. Wieso beunruhigte mich der Gedanke? Was könnte ein Insekt meinem Plastikkörper anhaben? Selbst wenn es giftig wäre – um mich zu verwunden, brauchte es mehr als einen Stachel oder ein Paar Mandibeln.

Über Straße und Schaufenster senkte sich die Nacht. Die Lichter vereinzelt vorbeiziehender Fahrzeuge glichen wandernden Sternen, und die Straßenlaterne, deren mattgelbe Korona im nächtlichen Dunst schwebte, dem Mond. Unvermittelt sickerten Laute tropfengleich durch die Düsternis des Schaufensters. Tasten und Klopfen von Insektenbeinen, das Klicken von Beißwerkzeugen, nicht festzustellen, aus welcher Richtung. Dann ein leises Flattern von Flügeln, die sich meinem Gesichtsfeld näherten, ohne darin einzutauchen. Das Geräusch veränderte sich, klang jetzt eher nach einem kleineren Vogel, der, gefangen und in Panik, gegen Wände und Fensterscheiben flog. Aber dafür wirkte es zu zielstrebig, zu bewusst der Entdeckung ausweichend. Diese Kreatur war nicht in Panik, im Gegenteil, sie schien mich durch ihr mal näheres, mal entfernteres Flattern zermürben zu wollen. Dazwischen immer wieder diese anderen ominösen Laute. Plötzlich brachen sie ab. Ich lauschte. Widerwillig gestand ich mir meine Angst ein und dass ich den Morgen herbeisehnte.

Die Minuten zogen vorüber wie eine stumme Prozession, wie ein Leichenzug. Die Vorstellung stieg vor meinem inneren Auge auf, ohne dass ich es verhindern konnte, und mich erfüllte die absurde Ahnung, das so zelebrierte Begräbnis sei das meine. Müsste es nicht endlich dämmern? Es gelang mir nicht, den Zeigerstand der Uhr vor dem Fenster abzulesen. Als die Geräusche erneut einsetzten, so abrupt, wie sie aufgehört hatten, und ganz nah an meinem linken Ohr, hätte mich der Schreck zusammenzucken lassen, wäre ich dazu imstande gewesen. Jetzt befand es sich hinter mir, gleich darauf hörte ich seine Flügel über meinem Kopf, dann nichts mehr. War es gelandet, wühlte es sich ins Kunsthaar? Flattern, dasselbe Spielchen begann erneut. Da, ein Schatten! Kein taumelnder Falterflug, das Ding bewegte sich schnell wie eine Schmeißfliege im Zickzackflug. Auf der Innenseite der Scheibe ließ es sich nieder, und zwar direkt in meinem Blickfeld. Das Laternenlicht reichte jedoch lediglich aus, seinen plumpen Körper grob zu umreißen. Ich starrte es an – ich konnte ja nicht anders – und bei Gott, ich glaubte, es würde zurückstarren.

Das tiefe Dröhnen eines Motors näherte sich, starke Scheinwerfer entrissen die Straße der Dunkelheit. An der Haltestelle stoppte der erste Bus des heraufdämmernden Tages. Die Beleuchtung im Inneren schaltete sich ein, als die Türen sich öffneten, und enthüllte Einzelheiten des Spinnen-Fliegen-Geschöpfes. Es besaß nur zwei Körpersegmente, beide dicht behaart: ein gedunsenes Abdomen, groß wie eine reife Kirsche, sowie einen schmaleren Vorderleib, von dem die acht Beine der Monstrosität ausgingen. Die Greif- oder Tastwerkzeuge vorn erweckten den Eindruck eines kurzen zusätzlichen Beinpaars. Ihre durchscheinenden, fein geäderten Flügel, eben noch zusammengefaltet, breitete sie nun seitlich aus, wie um sie mir zu präsentieren. Ich fühlte – ja, in diesem Moment fühlte ich tatsächlich –, wie ich innerlich zu Eis erstarrte. Dieses Wesen durfte es nicht geben, eine widerwärtige Chimäre aus Spinne, Fliege und wer weiß was noch, deren vordere Hälfte tatsächlich so etwas wie einen Scheitel inmitten der dunkelbraunen Behaarung aufwies. Diesen Teil seines Körpers drehte es, um mir seine Unterseite zuzuwenden, die, wie ich erkennen musste, viel eher eine Vorderseite war. Es zeigte mir sein Gesicht. Ein winziges menschliches Antlitz.

An Größe gewinnend kam es auf mich zu, während mein Verstand sich im gleichen Maße vor dem unerträglichen Anblick zurückziehen wollte. Halt, das Gesicht … Es gehörte … gehörte gar nicht zu dem Spinnenwesen, sondern tatsächlich zu einem Menschen! Hinter der trennenden Glaswand, in der morgendlichen Düsternis, stand ein Mann und betrachtete mich. Nicht mein Outfit, nein, mich; er blickte mir in die Augen, mir, der Schaufensterpuppe, und – er lächelte. Nichts Unheimliches, Spinnenartiges war an seinem Gesicht, an den hellen Augen. Nichts Widernatürliches an seinen dunklen, akkurat gescheitelten Haaren. Dennoch, nichts anderes als diese Begegnung stürzte mich letzten Endes in eine Bewusstlosigkeit, die dem Tode nahe kam. Der Mann vor dem Fenster, das war ich.

***

Rötliches Schummerlicht. Gedämpfte Laute von ferne und nahebei ein stetes Dröhnen und Rauschen. Nie gespürte Geborgenheit, Wärme und Enge. Eingeschlossensein. Gefangenschaft. Ausbruchgedanken.

Nur Bruchstücke weiß ich vom Übergang. Meinem Wunsch nach Flucht entsprechend, wurde ich unter Stöhnen und Schreien, zuletzt meinem eigenen, in die Welt geworfen. Nur wenig meiner selbst bewusst, existierte ich vor mich hin; ein hilfloses Geschöpf, dessen vorrangige Beschäftigung seinen Stoffwechselprozessen galt sowie der lautstarken Forderung nach deren Befriedigung, glücklich im trügerischen Gefühl der Einheit mit dem Mutterwesen. Aber es gab noch jemand anderen, der sich um meine Versorgung kümmerte. Den Mann, den ich heute hasse wie nichts sonst auf der Welt.

Dem Säuglingsalter entwachsen, begann ich mich an die Zeit vor meiner Geburt zu erinnern. Mein Dasein als Puppe, aber auch meine Existenz davor, mein richtiges Leben, traten mir immer klarer vor Augen, und mir wurde bewusst, in welch grotesker Situation ich mich befand. Dass ich in der Wohnung aufwuchs, für die ich früher die Miete bezahlt hatte (abzüglich Ninas Anteil), war dabei noch das Geringste. Meine Bauklötze stapelnd – ich weigerte mich, mit Puppen zu spielen, so wie ich mich weigerte, Mädchenkleidung zu tragen –, lauschte ich dem, was der Mann, den ich in kindlicher Unschuld „Papa“ nannte, und die fremde Frau, von ihm „Susi“ gerufen, in der mein neuer Körper herangereift war, mehr als einmal ihren Freunden erzählten: von dem langen Koma, in dem er gelegen hatte. Dass sie ihn attraktiv gefunden und gebetet hatte, er möge aufwachen. Das Wunder, als er ganz unverhofft die blitzblauen Augen aufschlug und sein erstaunter Blick in ihrem grünen Augenpaar versank. In diesen Momenten fragte ich mich, was aus Nina geworden war. Hatte sie mich ebenfalls besucht und an meinem Bett gewacht, eine Zeitlang zumindest? Einst liebte ich sie, aber das Vergangene sollte ruhen. Mein emotionales Erleben beschränkte sich auf die Gegenwart. Auf Hass, kalt und rein wie eine schwarze Perle.

Wie sie über meine Eltern sprachen, die sich nach anfänglicher Freude über die wundersame Genesung bald schon als Nervensägen erwiesen hätten, weil sie darauf beharrten, ihr Sohn sei verändert, ja, sei gar nicht ihr Sohn, seit seinem Erwachen. Schließlich hatte man den Kontakt abbrechen müssen … Mein Hass lagerte weitere Schichten an. Lange vor meiner Einschulung konnte ich lesen, schreiben und rechnen. In den Augen meiner vermeintlichen Eltern avancierte ich zum Wunderkind, dabei ließ sich meine Begabung ganz simpel darauf zurückführen, dass Buchstaben und Zahlen ein alter Hut für mich waren. Anhand des Küchenkalenders erschloss ich mir die Dauer meines Schaufenster-Exils: Zwölf Jahre waren seit dem Tag vergangen, an dem mein Ich aus seinem Körper geschleudert und dieser von einem Wesen, nicht menschlicher als meine ehemalige Gefährtin Giselle, in Besitz genommen wurde. Sieben Jahre später beging es den Fehler, sich mir zu offenbaren, in jener Begegnung kurz vor Morgengrauen. Ob mein „Vater“ je etwas von meiner Rückkehr ahnte? Eher nein, denn Klugheit und Kombinationsgabe gehörten nicht zu seinen herausragenden Eigenschaften, auch hätte er sich mir gegenüber in dem Fall wohl anders verhalten. Er gab sich Mühe, je nach Gelegenheit intelligent und souverän oder charmant und mitfühlend zu wirken, aber nichts davon entsprach seinem Wesen. Er wirkte wie das Abziehbild eines Menschen, geformt aus Klischees und Werbebotschaften, eine Melange aus einer Vielzahl geschauspielerter Rollen aus den Daily Soaps, die meine Mutter fleißig konsumierte. Manchmal, wenn er sich unbeobachtet wähnte, froren seine Gesichtszüge ein, und seine seelenlos starrenden Augen verwandelten sich in blinde Spiegel, in denen eine kalte Grausamkeit lag, die ich nicht ertrug und die mich zwang, den Blick abzuwenden. Vielleicht war er die fleischgewordene Essenz einer Schaufensterpuppe, vielleicht die einer Spinnenfliege – oder etwas vollkommen anderes. Eins aber stand fest: Ich konnte nicht zulassen, dass diese Kreatur weiterhin meinen alten Körper missbrauchte, dem ich mich irgendwie noch immer verpflichtet fühlte. Ich musste nur warten, bis ich die physischen Voraussetzungen besaß, den in mir reifenden Vorsatz umzusetzen.

***

Wir sind allein in der Wohnung. Er lungert mit Kopfhörern am Schreibtisch und spielt ein Online-Game, darauf vertrauend, dass ich brav über meinen Hausaufgaben sitze. Ich nehme das Messer aus der Küchenschublade, das schon früher zu diesem Haushalt gehörte. Dreißig Zentimeter Solinger Qualitätsware, ein Geschenk meines richtigen Vaters an Nina. Es ist eine Genugtuung, zu wissen, dass es von ihm stammt. Ich verberge es hinter mir, als ich ins Zimmer trete. Ich habe genau recherchiert, wo und wie ich zustechen muss.

Er beugt sich zum Bildschirm, während sein – mein! – Zeigefinger hektisch die Maustaste betätigt. Ich hebe die Arme, lasse sie kraftvoll hinunterschnellen, so wie ich es unzählige Male an alten Matratzen und Reifen erprobte, die ich im Schrott auf dem Hinterhof fand.

Der Oberkörper des Toten hängt über der Tastatur, der Kopf mit dem dunklen, fast schwarzen Haar lehnt gegen den gekippten Monitor. Mein Hass ist erloschen. Ich fühle Bedauern, diesen Körper zerstört zu haben, mit dem ich über viele Jahre hinweg eine Einheit bildete. Gibt es einen Unterschied zwischen meinem alten Ich und dem neuen oder ist wirklich nur die hüllende Physis eine andere? Nachdenklich beobachte ich, wie das Blut auf dem Schreibtisch trocknet. Wie viele nach außen ganz gewöhnliche Menschen geben vor, denkende, empfindsame Wesen zu sein, und sind doch nichts als leere Hüllen? Puppenseelen … Sanft lege ich meine kleine, blutverschmierte Hand auf ihr größeres Gegenstück und lehne meine Wange an den Rücken des Mannes, der ich einst war.

Klackern von Absätzen im Treppenhaus, ein Schlüssel klirrt im Schloss. Kurz darauf ertönt der Aufschrei meiner Mutter. Ein zweiter Schrei wird erstickt. Ohne mich umzudrehen, sehe ich, wie sie die Hände vor den Mund schlägt. Diesen kleinen Mund mit den zu vollen Lippen, Puppenlippen, bezüglich derer ich den Verdacht hege, sie seien aufgespritzt. Auf einmal weiß ich, wer sie ist. Sie hat mächtig abgespeckt und sich die Haare lang wachsen lassen. Susanne aus der Berufsschule, die mich damals anhimmelte, sehr zur Belustigung meiner Kumpels. Ich habe sie ausgelacht, obwohl sie mir irgendwie auch leidtat. Das muss sie gespürt haben, denn auch nach meinem Abschluss erhielt ich noch eine Zeit lang Nachrichten von ihr. Also hatte sie am Ende doch noch bekommen, was sie wollte … Es klingt, als stolpere sie gegen den Türrahmen, gleich darauf höre ich ihre sich überschlagende Stimme, als sie die Notrufzentrale alarmiert.

Es dauert nicht lange, bis erneut Schritte die Treppe heraufpoltern, diesmal von mehreren Personen. Ob ich ihnen je sagen werde, warum ich tat, was ich tat? Ich werde ausreichend Gelegenheit haben, darüber nachzusinnen. Der Gedanke an eine lange Zeit der Abgeschiedenheit schreckt mich nicht. Ich werde warten. Ich werde wachsen, und mir währenddessen die Menschen dort draußen sehr genau ansehen. Ich werde bereit sein.