Читать книгу Desaparecer en democracia - Adriana Meyer - Страница 7

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеPRÓLOGO

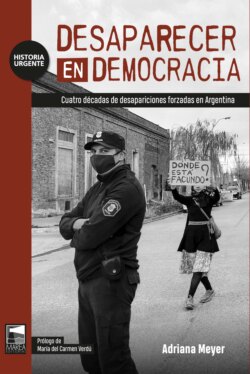

Desapariciones forzadas en democracia

La desaparición forzada es un delito de lesa humanidad, un crimen de Estado imprescriptible que se sigue cometiendo mientras las víctimas no aparecen, y se profundiza cuando la impunidad las vuelve a desaparecer.

El 24 de diciembre de 1983, José Luis Franco, de 23 años, fue visto cuando era detenido, en la ciudad de Rosario, por el comando radioeléctrico que lo trasladó a la comisaría 11ª. Un hábeas corpus que denunció su desaparición tuvo resultado negativo. Tiempo después, su cuerpo masacrado apareció en un descampado y la policía provincial comunicó que fue “muerto en un enfrentamiento”. Apenas catorce días después de la asunción del presidente Alfonsín, se inauguraba así la lista de personas desaparecidas por las fuerzas de seguridad estatales en democracia, que suma más de 200 casos.

En los años siguientes hubo una docena más de situaciones semejantes, es decir, personas que fueron vistas por última vez cuando eran detenidas o estaban bajo el poder de hecho de las fuerzas de seguridad, cuyos cuerpos fueron desaparecidos en la tortura u otra forma de asesinato bajo custodia. Sin embargo, no se hablaría públicamente de “desaparición de personas” hasta mucho tiempo después, y todavía sin admitir algún grado de sistematicidad de esa modalidad represiva en tiempos de gobiernos constitucionales.

Ni siquiera la desaparición, en enero de 1989, de Iván Ruiz, José Díaz, Carlos Samojedny y Pancho Provenzano tras la represión en el Cuartel de La Tablada –cuidadosamente cajoneada por el secretario ad hoc del Juzgado Federal de Morón, un por entonces ignoto Alberto Nisman– logró ser reconocida como tal hasta hace muy poco tiempo, soslayando incluso las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la causa Abella v. Argentina el 18 de noviembre de 1997, que el Estado argentino incumplió. Fue necesario llegar al juicio oral, que tuvo sentencia en abril de 2019, para probar judicialmente que los cuatro fueron capturados con vida, asesinados y sus cuerpos desaparecidos. La condena a prisión perpetua del ex general del Ejército Alfredo Arrillaga, sin embargo, no fue por el delito de desaparición forzada seguida de muerte, sino por homicidio agravado por alevosía, y hasta hoy no se ha condenado a nadie por las otras tres desapariciones acreditadas.

Un puñado de desapariciones a manos de las fuerzas de seguridad empezaron a taladrar el muro de invisibilización en los 90, en algunos casos a nivel nacional, en otros apenas si local, gracias al impulso de sus familias y de la creciente militancia antirrepresiva: Adolfo Garrido, Raúl Baigorria y Paulo Guardati en Mendoza; Héctor Gómez y Martín Basualdo en Entre Ríos; Andrés Núñez y Miguel Bru en La Plata; Diego Rodríguez Laguens en Jujuy; César Mansilla en Tucumán. Para 1997, cuando la policía mendocina desapareció a Sebastián Bordón en El Nihuil, Mendoza, algunos medios empezaron a desempolvar la palabra DESAPARECIDO, y se repitió, ya en el siglo xxi, con Iván Torres y muchos otros. Sin embargo, solo con la segunda desaparición de Jorge Julio López, en septiembre de 2006, y la de Luciano Arruga, en enero de 2009, se empezó a percibir de manera más masiva que también en democracia desaparecen personas, y fue más rápida la reacción popular cuando fueron desaparecidos Santiago Maldonado, Luis Armando Espinosa y Facundo Astudillo Castro.

El recorrido cronológico que propone este libro permite reconstruir no solo la historia de las desapariciones en democracia, sino la lucha por el reconocimiento de esa modalidad como sistemática también en democracia. Claro que, en esta etapa, hay características diferenciales, como la autoría por parte de las fuerzas de seguridad en lugar de las fuerzas armadas, y por supuesto su muy menor incidencia cuantitativa. Pero subsisten en todos estos casos los elementos centrales de la desaparición forzada de personas: la intervención activa del aparato estatal y el ocultamiento de los cuerpos.

De esos más de 200 casos registrados, a veces, sus cuerpos fueron hallados días o años después, pero en muchísimos otros seguimos reclamando saber dónde están. Hay un puñado de casos que sobresalen por sus particulares circunstancias, como Jorge Julio López –testigo y querellante de la emblemática causa Etchecolatz, desaparecido el día de los alegatos–; Daniel Solano –trabajador frutihortícola de Choele Choel que venía impulsando la organización sindical contra las condiciones de trabajo de híper explotación que imponía la empresa Agrocosecha– o Santiago Maldonado –primer desaparecido en el marco de la represión de una fuerza federal por un conflicto de tierras de una comunidad originaria–. Pero la enorme mayoría son jóvenes pobres, con una historia previa de hostigamiento, por denuncias que venían realizando, o personas que se resistían a ser reclutadas como mano de obra para alguna de las muchas variantes de la criminalidad policial que explotan a lxs más vulnerables.

Párrafo aparte para las mujeres. En casi todos los casos de desaparecidas con intervención las fuerzas de seguridad, igual que ocurre con los femicidios de uniforme, queda expuesto cómo se potencian, cuando se intersectan, la violencia machista y patriarcal con la represión estatal. La mayoría de las mujeres desaparecidas fueron también víctimas de ataques sexuales. Las hermanas González, Paula y María Emilia, y su amiga Verónica Villar en Cipolletti, Marita Verón, Natalia Melmann, Leyla Nazar y Patricia Villalba (el “crimen de la Dársena”), Otoño Uriarte, hasta llegar las casi 40 víctimas que así lo prueban.

Tampoco están ausentes del listado lxs niñxs, quizá con el caso de Alejandro Flores como paradigma. Alejandro, de 5 años, desapareció en 1990, cuando jugaba en una plaza de Río Cuarto, Córdoba, y se desató una tormenta. Su madre recorrió todos los caminos buscándolo. Seis años después, un policía “arrepentido” contó que, desorientado por el temporal, Alejandro había sido atropellado por un patrullero, en el que iban otros dos policías, que no lo llevaron a un hospital. Esperaron que muriera, buscaron un lugar descampado y lo enterraron. En 2009, un hecho casual permitió el hallazgo de sus restos. La causa se tuvo que reabrir, pero como se calificó el hecho como homicidio culposo, finalmente los policías fueron sobreseídos por la prescripción de la acción penal. Ninguna medida se tomó contra el comisario que, avisado por sus subordinados criminales de lo sucedido, les ordenó llevar el patrullero a arreglar en otra ciudad para no dejar rastros del hecho. El caso es particularmente ilustrativo de por qué hablamos de política de Estado, de sistematicidad, de impunidad para el aparato represivo estatal. Lo que inicialmente fue un accidente de tránsito, incluso con chance de sobrevida para el nene atropellado, fue convertido en una desaparición forzada porque sus autores eran policías. Nadie sin el monopolio de la fuerza pública podría haber concretado la desaparición del cuerpo, la cooperación del comisario para ocultar los daños en el patrullero, el silencio impuesto por la superioridad a toda la comisaría, que cuando fue roto por el “arrepentido” le valió la exoneración e imputación por falso testimonio. El accidente devino un crimen de Estado. Lo desaparecieron los policías, el Estado es responsable.

Este libro es de una importancia fundamental. El repaso de los casos permite sacar conclusiones, potenciadas porque no es un trabajo teórico desde la torre de marfil, sino un relato vivido en primera persona, a partir del profundo involucramiento de su autora, desde su lugar de trabajadora de prensa, con las luchas antirrepresivas. No es casualidad que haya conocido a Adriana Meyer allá por 1991, cuando todavía era estudiante de la carrera de Comunicación Social, y estaba cubriendo, en Congreso, una de las primeras marchas tras la detención ilegal, tortura y muerte de Walter Bulacio. Ahí nos vimos por primera vez, entre consignas y pancartas, y nos seguimos viendo y conociendo por los siguientes treinta años, siempre en la calle, nunca en un shopping.

Aquella piba estudiante creció hasta ser hoy referencia ineludible en su oficio, una cronista comprometida con la verdad y la justicia, la de veras, no la formal del aparato judicial. Una trabajadora de prensa que informa, con precisión y chequeo, y no permite que le hagan dejar sus ideas y principios en la puerta de la empresa editorial. Así le va a veces en este mundo, pero por lo mismo tiene, además de mi cariño, mi respeto, por lo que pueda valer.

Gracias a la autora por permitirme introducir este trabajo.

María del Carmen Verdú,

militante de Correpi

Marzo de 2021