Читать книгу Conexiones - Adriana Patricia Fook - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеAmor infinito

Aparentemente escapando de la persecución por su nacionalidad, llegaron a la Argentina. Entraron por el puerto de Santa Fe. Desde allí, viajaron al partido de Almirante Brown (Buenos Aires), específicamente, a la localidad de José Mármol, donde había un grupo de paisanos. Cerca de allí, una familia de nacionalidad alemana contrató a Sam para trabajar.

Cuando regresaba a la casa de sus coterráneos, en la vereda de una obra en construcción, una joven de aspecto sencillo, pero muy bella, sentada junto a su madre, miraba a la gente pasar.

Una tarde de domingo, Sam salió a caminar para conocer el lugar. Al dar vuelta la esquina, vio que la muchacha de sus sueños estaba sola en la vereda y, como sabía algo de español, se animó a preguntarle dónde quedaba la plaza de la zona. Ella enseguida le dijo, con un español tan raro como el suyo, que la esperara en la esquina, que estaría allí en unos minutos y le indicaría.

Y Enriqueta cumplió su promesa. Pronto llegó, le indicó cómo ir y le dijo que lo acompañaría. En el camino, ninguno dijo una palabra. Solo cuando llegaron, Sam la invitó a que se sentase en el banco de la plaza, mientras se preguntaba qué hacía un hombre de mar, experimentado en tantas aventuras coralinas, sentado allí con una muchacha.

Sam ya no quería estar en el oleaje de la fantasía, quería pisar tierra firme con una hermosa mujer, no con una ninfa marina. A sus ojos, Enriqueta era una hada del llano.

El diálogo fue surgiendo muy lentamente. Con timidez, él le preguntaba sobre su origen; ella le contó que había llegado no hacía mucho tiempo, pues su padre (Bernardo, italiano y ebanista) había sido contratado para realizar la puerta de un diario muy famoso: La Prensa. Como viajaba mucho con Josefina, su madre, en uno de sus viajes había nacido ella, en Ginebra (Suiza), pero ya sus padres habían llegado a Sudamérica para establecerse. Le contó con vergüenza y algo de miedo que debía estar en su casa antes de que anocheciese, pues su padre no la dejaba salir sin su madre; pero ella estaba recostada, con dolores muy fuertes, entonces Enriqueta le había pedido permiso a él, pues nunca hacía nada sin su consentimiento.

Sam imaginó que había heredado de su madre la sumisión y las lágrimas; sintió pena, pues veía que estaba muy controlada.

Él le contó parte de su vida, de sus pérdidas, de sus búsquedas y de las persecuciones que había sufrido; que sabía varios oficios, que no tenía dónde ir, pues su vida prácticamente había transcurrido en un barco, y que seguramente residiría en Buenos Aires. Ambos se percataron de que, de distintas maneras, estaban muy solos.

Sin que se dieran cuenta, el sol se estaba yendo del horizonte y, ya perdiendo la calma, Enriqueta le pidió que la acompañase hasta la esquina de su casa.

Sam no le preguntó si se volverían a ver, pues, luego de escuchar el relato sobre los dichos de sus padres, se imaginaba que ese sería el único encuentro, pues no la dejarían salir, y menos con un oriental. Enriqueta, antes de despedirlo, le dijo que, después del almuerzo, su madre se acostaba a descansar y su padre trabajaba; si él quería, podrían verse. Ella no tenía ninguna amistad y le gustaría, si él aceptaba, que se encontraran nuevamente. Sam quedó sorprendido con los dichos de la muchacha, que se expresaba con un tono muy dulce, con algo de picardía y vergüenza, lo que realzaba aún más su belleza.

Enriqueta llegó a su casa muy nerviosa, y sus padres, con tono amenazador, le preguntaron el motivo de su tardanza. Ella les contestó que estaba aprovechando los últimos días del verano para despejarse, y que caminaba por la zona y se quedaba en la plaza para mirar a los niños jugar.

Por su parte, Sam se sentía hechizado por Enriqueta. Lo atraía una fuerza interior, estaba cautivado por su manera tímida, inocente y femenina, esperaba ansiosamente el día siguiente para poder embelesarse con su hermosura.

Enriqueta, como todas las noches, ayudaba a su madre, luego cenaban juntos y se iban a dormir temprano. Pero esa noche fue distinta pues, después de tanto tiempo, su vida había perdido su monotonía. Experimentaba emociones nuevas, y su rebeldía comenzó a aflorar. No entendía cómo se había animado a mentirles a sus padres, pero no le importó, como tampoco le importaron las hojas secas del otoño que se avecinaba: sentía la primavera florecer dentro suyo, se imaginaba libre de sus padres para vivir una historia con Sam. Se sentía muy atraída por él; el destino los había llevado al mismo lugar a pesar de que los rieles de sus vidas habían sido diferentes: sus caminos los invitaban a unirse. Las diferencias eran abismales: ella vivía oprimida y acompañada, él era libre y no tenía familia. Pero las circunstancias no les iban a impedir vivir una historia de pasión y amor.

Las horas pasaron muy lentamente, la ansiedad les ganaba. Sam salió rápidamente del trabajo para almorzar y descansar, tenía dos horas para estar con ella, pues debía volver a sus obligaciones. Ni almorzó; se encomendó al Supremo, les pidió a sus ancestros que le mandasen suerte y fue a la plaza donde habían estado el día anterior.

La encontró sentada en el mismo banco. Cuando se iba acercando, eufórico y emocionado, vio sus ojos vidriosos y una mirada intensa, como si hubiera perdido la cordura. Se sentó a su lado, le tomó las manos y le preguntó qué le ocurría. Ella lo miró y comenzó a llorar como si tuviera las lágrimas contenidas por mucho tiempo. Él la abrazó, ella puso su cabeza en su hombro y se descargó, mientras él la acariciaba y le daba aliento, diciéndole que la tristeza se iría.

Enriqueta se sintió tan bien en sus brazos que comenzó a experimentar la pasión y las ganas de que la siguiera conteniendo y acurrucando. Sam le secaba sus lágrimas con tanta devoción que Enriqueta se enamoró de la manera en que él la hacía sentir. Por primera vez era libre. Lo miró fijamente, invitándolo, con sus ojos vidriosos, a que se acercara; Sam no se pudo controlar, buscó su boca y la besó apasionadamente.

Después de ese beso, comenzó a hablar nuevamente. Sollozando, puso sus sentimientos en palabras y le contó que era una muchacha oprimida. Él le habló con mucha consideración, muy dulcemente; le aseguró que era muy bella y que sentía algo inexplicable por ella, algo muy profundo, y que no dejaría que siguiera sintiendo ese dolor.

La tomó entre sus brazos apretándola contra su pecho, la besó nuevamente. Fue la primera vez que ella sintió el sabor de un beso. Ya no quedaban lágrimas; la vivencia resplandeció, todo en ese instante fue mágico. Las sonrisas, las palabras dulces y las caricias amorosas le demostraban la devoción que Sam sentía por ella.

Ese fue el inicio de una hermosa historia de amor y de pasión que se mantuvo oculta por casi un año. Luego, Enriqueta ya no pudo disimularlo, pues estaba embarazada. Cuando sus padres la increparon y se enteraron de quién era el padre, le cuestionaron cómo una muchacha decente se había involucrado con un chino.

Ella se rebeló contra sus padres, y con Sam se instalaron en una pensión. Fueron felices por algunos años. Pero, cuando su padre vio que su hija se había emancipado, ideó un plan para que volviese a su hogar. Le dijo a Enriqueta que su madre estaba muy enferma y se dejaba morir por el disgusto y la tristeza de no tenerla en casa, y la hizo regresar. Ella le prometió a Sam que, a espaldas de sus padres, seguirían con su historia de amor, pues ellos no aceptarían estar con su nieto, Juan Carlos, pero no podrían negarse a que ella visitara a su hijo, que se quedaría con él.

Sin darse cuenta de que la estaban dirigiendo, pues era una joven inexperta y temerosa, volvió a la casa de ellos.

Al principio, Enriqueta iba casi todos los días a cuidar de su pequeño, mientras esperaba a que Sam volviera del trabajo. Sin embargo, su padre la obligó, con mentiras, a ponerse en pareja con un amigo de él. Por la vergüenza que le habían inculcado y su inexperiencia, ella aceptó lo que le había ordenado su padre, Bernardo. Él quería que estuviera controlada, para que se cortara el amorío con Sam, sin saber que ese lazo nunca se rompería, jamás lo dejaría en el olvido.

Sam llevaba a Juan Carlos a todos los lugares en los que trabajaba, pues era un niño estudioso y trabajador. Con los años, su hijo se convertiría en un muchacho muy bueno y educado.

Sam trabajaba con personas que tenían una buena situación económica, y Juan Carlos era un apasionado de la lectura. Los patrones se encariñaron con el niño y le permitían usar la biblioteca. Siempre había sido autodidacta; como deambulaban de un lado al otro, había cursado pocos años de secundario, pero tenía conocimientos y le encantaba aprender.

Juan Carlos creció con su padre. Después de que su madre se puso en pareja, lo iba a visitar, pero iba acompañada, y no era lo mismo que cuando se quedaba con él casi todo el día. A Sam apenas lo veía, pero siempre le dejaba una carta en la que le decía lo mucho que los extrañaba.

Sam solo se regocijaba con ver crecer a su hijo; él más que nadie sabía del abandono y desarraigo, de la discriminación y las pérdidas, que todo era fugaz, que nada era un sueño, que en la vida había encuentros, despedidas, lágrimas y sonrisas. Sabía que hay que buscar la fortaleza interna del amor infinito para continuar en el camino. Ya no lloraba por el pasado ni se preocupaba por el futuro: su presente era educar a su hijo, mientras soñaba a diario con su hermosa Enriqueta. Solo con verla por unos minutos, aunque no pudiera acercarse a ella físicamente, sentía la conexión del amor más puro y sublime, y con esto le bastaba para ser feliz. El lazo que los unía no le permitía decaer. No malgastaba el tiempo en quedarse inmóvil ante los hechos que le iban acaeciendo; lo único que lo sacaba de eje era cuando su hijo lo cuestionaba y le preguntaba por qué sus abuelos no lo querían y por qué su madre, que tanto los amaba, no podía estar con ellos.

Sam, ante los cuestionamientos, le decía que no tenía la respuesta sobre sus abuelos, pero creía que eran personas muy desdichadas que solo vivían de la apariencia y eran esclavos de un vacío interior, y así perdían la felicidad de sentirse amados por su descendencia.

Con respecto a su madre, le contó una vieja leyenda: los ángeles miran la tierra y pueden ver, desde arriba, a todos los niños de los distintos lugares del mundo. De esta manera, no hay obstáculo que impida el encuentro ni adversidad que vulnere su amor infinito.

De acuerdo con la leyenda, hay una buena razón para que los ángeles le elijan un niño a cada niña. Es la misma razón por la que Dios le da al hombre dos ojos, dos oídos, dos piernas y dos manos: para que se complementen y actúen juntos como si fueran uno solo. Por esta razón, su madre, a pesar de la distancia, se encontraba con él.

Cuando murió Josefina, Enriqueta dejó a su pareja y volvió con sus amores. Su hijo ya tenía dieciséis años. El amor y la felicidad fueron el sello de algunos años más.

Pero Bernardo no claudicaba en separar a la pareja. Comenzó a manipular a Enriqueta, le decía que se había arrepentido, que aceptaría a Juan Carlos, que se sentía solo, pues había muerto su esposa, y que se moriría si ella no volvía con la pareja que había dejado, pues no resistiría la vergüenza que le producía Sam.

Nuevamente, Enriqueta volvió a la casa de su padre para cuidar de él y de su pareja; Sam permitió que Juan Carlos viese a su abuelo, pero él seguiría viviendo junto a su hijo.

Sin embargo, a Bernardo no le había salido bien la mentira, pues Enriqueta seguía teniendo conexión con Sam.

Cuando murió su padre, Enriqueta se dio cuenta del error que había cometido al haberle hecho caso, dejó a la pareja e intentó recuperar el tiempo perdido. Juan Carlos ya tenía veinte años. Con mucho amor y alegría, logró hacerlo, y fueron sus años más felices. Nuevamente, Sam y Enriqueta pudieron vivir su idílica y única historia de amor.

Transcurría el año 1953. Un domingo, Enriqueta tenía que ir a buscar unos papeles a su antigua casa, pero Sam la noche anterior había tenido un sueño muy extraño. En este, caminaban por un valle codo a codo; Sam le decía que nunca se había sentido así, que no lo dejase, ya que todos los sueños habían comenzado con ella. Le cuestionaba que se estaba yendo muy joven, que era su vida. Enriqueta le decía que desde esa noche sería suya por siempre y, de improviso, ella se adelantó, como si estuviera volando, y comenzó a alejarse sin que Sam pudiera alcanzarla.

Cuando despertó, la vio dormida entre sus brazos, y se tranquilizó.

Pero ese domingo, después de almorzar, descansaron, y él le contó de su sueño. Ella le respondió que había soñado que era un ángel.

Enriqueta se fue luego, ya cuando caía la tarde, y planificaron que su hijo la iría a buscar por la casa de sus abuelos. Juan Carlos estaba trabajando en un terreno que había comprado hacía unos años, en Merlo, una localidad de zona oeste; estaba construyendo una casa. Siempre, cuando se iba a trabajar, llegaba más tarde, pero como ya habían quedado que iría a buscar a su madre, llegó a Mármol muy temprano. Cuando llamó para ingresar a la casa, salió un policía. Él le preguntó por su madre, y el policía lo hizo pasar. La encontró sin vida, al lado de un doctor.

Juan Carlos se arrodilló ante ella y, a pesar de tener un tono de voz bajo, gritó para despertarla: «¡Mamá, mamá…!».

Cuando Sam se enteró de la muerte de su amada, quiso darle el último adiós, pero no pudo. Prefirió respetar su memoria, pues en el velatorio se encontraba la familia de la pareja y sus padres habían hecho lo posible para ocultar su verdadera historia.

Solo atinó a entrar a su cuarto. En soledad, recordó los últimos años, cuando ella apoyaba sonriente la cabeza sobre la almohada y reía con tanta felicidad. Sam supo entonces que ya no iba a regresar.

Las cartas que le había enviado la mujer que había abierto su corazón quedaron en un cofre al costado de la cama, junto a su retrato.

Después de llorar por mucho tiempo, Sam abrió la ventana para que el viento se llevara sus lágrimas y le pidió a Dios que lo sacara de ese dolor. También que, a pesar de que no era su familia de sangre, esperaba que se uniera a la manada de sus ancestros para que estuviera con su familia, pues, a pesar de tantos desencuentros y equivocaciones, Sam presentía que algún día se reunirían por siempre.

Le pidió consuelo para el alma, pues sin Enriqueta ya no sería lo mismo, ya no despertaría de júbilo, bendecido por su hermosa sonrisa, ya no esperaría la hora de volver a verla y sentirla recostada y riendo junto a él.

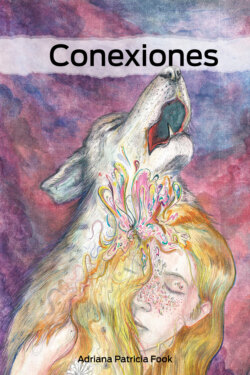

Esa noche soñó con una manada de lobos. Entre ellos, solo reconoció a Lobinan. Vio cómo el cuerpo de Enriqueta comenzaba a transformarse en el de una loba. Se iluminó y escuchó su dulce voz, que le susurraba: «Hasta siempre, amor; hasta siempre, mi Sam».