Читать книгу Сезанн. Жизнь - Алекс Данчев - Страница 3

Пролог

Прозрение

ОглавлениеПервого октября 1907 года в Париже открылась самая значимая выставка эпохи модерна – «Exposition rétrospective d’oeuvres de Cézanne», первая посмертная ретроспектива, организованная в рамках Осеннего салона через год после кончины художника. Под пятьдесят шесть его картин было отведено два зала в Гран-Пале на Елисейских Полях – столько «сезаннов» еще никто не видел.

Там были все. Приходили на других посмотреть и себя показать, повосторгаться, позубоскалить, поспорить, поломать голову над картинами, свериться с тем, что слышали, попытаться понять, что и как делал художник, а то и воспользоваться его методом – если получится. Продолжалась выставка три недели. Некоторые ходили каждый день.

В 1907 году Осенний салон еще не стал традиционным. Основанный в 1903 году, он ставил главной задачей демонстрировать новые работы здравствующих художников – иначе говоря, современное искусство. Само его создание было обдуманным актом протеста, дерзким выпадом, имевшим целью показать нос официальному Салону французских художников, реакционной организации, которую Сезанн окрестил «Салоном Бугеро» – по имени лидера приспособленческого Общества французских художников Вильяма Бугеро. Бугеро штабелями производил сладострастие, малевал пышные ягодицы ангельским девам в аллегорических позах и продавал свои творения по астрономическим ценам. Такая метода позволяла ему иметь все, что может пожелать человек. В течение долгого времени его работы считались последним словом в фешенебельной классике, компендиумом академизма, воплощением блестящего мастерства и социального успеха – и он это знал. Сообразно своему статусу Бугеро обладал колоссальным самомнением. По слухам, он высчитал, что каждый перерыв в работе, для того чтобы справить нужду, стоил ему пять франков.

К излому веков авторитет Бугеро был основательно подорван, но открыто ему об этом не говорили. Художники втихаря зубоскалили и над ним самим, и над его живописной манерой. Для обозначения эффекта шоколадной обертки в произведении искусства, злоупотребляющем слащавостью или манерностью, Дега и компания ввели в обиход словечко «бугеродство». Когда молодой Фернан Леже и его соратники-авангардисты застали Таможенника Руссо за пристальным разглядыванием какой-то картины Бугеро в музее Люксембургского дворца, они жестоко высмеяли пожилого художника. Но Таможенник был не так наивен, как его живопись. «Взгляните на световые блики на ногтях», – сказал он им. Бугеродство или нет, но многие художники вслед за ним прибегали к подобным эффектам.

«Салон Бугеро» так и не снизошел до Поля Сезанна, а между тем официальное признание и покровительство по-прежнему заметно влияли на судьбу любого художника. Возможность проникнуть в Гран-Пале и выставиться в его стенах была для здравствующих художников желанной сменой декораций, что бы там они ни думали о халтурщиках салонной живописи. Для hoi polloi[1], то есть большинства зрителей, «новые работы» значили не больше, чем «свежеиспеченные», а понятие «живой художник» считалось внутренне противоречивым. Современное искусство – совсем не то, к чему привыкли зрители, не то, что без тени смущения демонстрировалось в публичных местах. Картины здравствующих художников не могли попасть в Лувр. Музеи были заведомо предназначены для покойников. Считалось, что произведения искусства, которые там хранятся, должны отвечать определенным критериям. Техника должна быть уверенной, люди узнаваемыми, сюжет «читаемым», небеса голубыми, а деревья зелеными. Созерцание произведения должно быть либо приятным, либо полезным, либо и тем и другим вместе. По этим меркам современное искусство было не пойми чем. Вывод ясен. Современное искусство – штука сомнительная, из области развлечений для взрослых, которым предаются наедине и по взаимному согласию. Но даже самые «согласные» сплошь и рядом находили его непонятным, а порой и неудобоваримым. Когда в том же 1907 году Андре Дерен увидел в мастерской Пикассо работу, названную впоследствии «Авиньонские девицы», он язвительно заметил, что «живопись такого рода – это тупик, который кончается суицидом; и в один прекрасный день мы обнаружим Пикассо повесившимся за своим огромным полотном».

Принять Сезанна было непросто. Его творения сами давали основания для нападок. При первом знакомстве они воспринимались в диапазоне от непостижимого до несносного. Мало того, они производили впечатление незавершенных и явно не поддающихся завершению. С точки зрения блюстителей художественной традиции, Сезанн ходил по краю приличий. Во многих отношениях он был человек благовоспитанный, но внешние формы и атрибуты благовоспитанности вызывали у него раздражение. И благовоспитанное общество платило ему тем же. Всю жизнь его изображали варваром. Он жил на обочине. Когда писатель Жюль Ренар приехал на Осенний салон 1904 года и обнаружил работы Каррьера, Сезанна, Тулуз-Лотрека и Ренуара, он так охарактеризовал их творчество: «Хорошо, но все же слишком мудрено. Величие и порок у Лотрека. Сезанн. Варвар. Надо пройти через увлечение всякой прославленной мазней, прежде чем полюбить этого мастера, плотничающего в живописи. Ренуар, быть может, самый сильный, и дай ему бог!»{1}

Живопись «варвара» нарочито демонстрировала всякого рода несовершенства и искажения. Сторонники и хулители сошлись в одном: Сезанн странен. Он будто видит все не так, как другие, а под углом, наклонно. «Художник по наклонности», – подшучивал он над собой: типичное для него энигматическое замечание, которое каждый понимает по-своему. Вертикаль в его картинах с презрением отвергается. По рассказам жены Жоашима Гаске, ее муж часто замечал, что Сезанн работает, перекосив мольберт. Помогает ли это объяснить характерный наклон изображения на его полотнах? «Мне все равно!» – отвечал Сезанн{2}. Ему было безразлично, под каким углом установлен мольберт.

Огрехи сразу бросались в глаза – труднее было постичь эффекты. Рассказывали, как один коллекционер в изумлении застыл перед сезанновским пейзажем среди мрамора и оникса галереи Поля Розенберга. Ничего подобного он еще не видел. Поль Розенберг его просветил. «Нет, месье, – серьезно возразил гость. – Это не пейзаж, это – собор!»{3} Подобных историй ходило великое множество. Аполлинер написал на эту тему сатирический рассказ, где вывел президента Осеннего салона Франца Журдена, отбиравшего работы для ретроспективы. В этом поучительном опусе Журден мчится из Гран-Пале в галерею Бернхейм-Жёна, чтобы просмотреть нескольких «сезаннов». Его сопровождают члены отборочной комиссии: один несет коробку конфет, другой – плевательницу, третий – носовой платок.

У Бернхейма Журден подлетел к восхитительному полотну Сезанна – «красному», понятное дело, – портрету мадам Сезанн… затем переключился на пейзаж. Он ринулся к нему как угорелый, но оказалось, что это не полотно, а настоящий пейзаж. Франц Журден нырнул в него с разбегу и исчез за горизонтом – Земля-то ведь круглая. Молодой сотрудник галереи, весьма охочий до шуток, воскликнул: «Теперь он не появится, пока не обернется вокруг земного шара!»

К счастью, этого не произошло. Собравшиеся увидели, как Франц Журден возник на поверхности, весь красный и отдувающийся. На фоне пейзажа он сначала выглядел совсем крошечным, но по мере приближения становился все больше и больше.

Он подошел, чуть сконфуженный, отер пот со лба и пробормотал: «Ну и дьявол этот Сезанн! Ну и дьявол!»

Затем, остановившись перед двумя картинами – натюрмортом с яблоками и портретом старика, – заявил: «Господа, пусть кто-нибудь посмеет сказать, что это не восхитительно».

«Я скажу, месье, – ответил Руо. – Эта не рука, а культя». И Франц Журден был вынужден прикусить язык, ибо в его доспехах обнаружилась пробоина. Живопись для него сводилась как раз к этому вопросу: выглядит рука культей или нет? Что ни говори, как ни крути, а от культи никуда не денешься. Но если человек целых двадцать лет прожил, крича о своем восхищении Сезанном, может ли он признать, что не знает, почему он им восхищается?{4}

Аполлинер кольнул в больное место. Поклонники творчества Сезанна всегда были неумеренны в своих восторгах и всегда терялись при необходимости их обосновать. Художник и теоретик живописи Морис Дени высказался об этом феномене в очень важной статье о Сезанне, опубликованной перед самым открытием ретроспективы и оказавшей решительное влияние на общественное мнение. «Я ни разу не слышал, чтобы хоть один поклонник Сезанна четко и ясно изложил причины своего восхищения, – начал он, – и это происходит даже с художниками, которые на себе прочувствовали обаяние его творчества. Только и слышишь: „качество“, „вкус“, „значительность“, „оригинальность“, „классицизм“, „красота“, „стиль“… Вот о Делакруа или Моне, к примеру, можно высказать обоснованное, четко сформулированное, вразумительное мнение. Но до чего же трудно ухватить главное в Сезанне!»{5} Словно в доказательство этой точки зрения, Роджер Фрай (который перевел статью Дени и в начале 1910 года опубликовал ее в журнале «Берлингтон мэгэзин») двадцать лет спустя завершил свое собственное, первое в истории искусства исследование о Сезанне смиренным вздохом: «И напоследок: мы совершенно не в состоянии объяснить, почему самый незначительный образчик его творчества воспринимается как откровение величайшей важности и что именно наделяет его такой мощной убедительностью»{6}.

Но вернемся к нашим баранам, как сказал бы Сезанн. Франц Журден продолжает осмотр.

Среди дюжины «сезаннов» в галерее Бернхейма имелась ваза с фруктами – вся перекрученная, перекошенная и кривобокая. У месье Франца Журдена возникли кое-какие претензии. Обычно вазы выглядят лучше – стоят прямее. Месье Бернхейм взял на себя труд защитить бедную вазу, для чего призвал на помощь всю любезность, присущую завсегдатаю блестящих аристократичных салонов Империи:

«Сезанн, вероятно, стоял слева от вазы с фруктами. Он смотрел на нее под углом. Сдвиньтесь немного к левому краю полотна, месье Франц Журден… Вот так… Теперь закройте один глаз. Ну разве все не встает на свои места? Как видите, у Сезанна никакой ошибки нет».

На обратном пути в Гран-Пале месье Франц Журден пребывал в глубоком раздумье: наморщенный лоб свидетельствовал о серьезной озабоченности. Наконец, перебрав в уме те баталии, которые ему пришлось выдержать, он произнес – так искренне, что члены жюри чуть не прослезились: «Все эти „сезанны“ у Бернхейма крайне опасны! – И, еще немного подумав, добавил: – Остановлюсь-ка я лучше на Вюйаре»{7}.

Как бы то ни было, картины для ретроспективы 1907 года поступили не от Бернхейм-Жёна, а главным образом из собраний двух крупных коллекционеров, Мориса Ганьи и Огюста Пеллерена, или же непосредственно от сына Сезанна. Если сделать скидку на элемент фантастического, рассказ Аполлинера можно считать правдоподобным вымыслом. Имелись для него какие-то основания в реальной жизни или нет, Аполлинер привлек внимание к спорам вокруг Сезанна в тот момент, когда Салон еще не закрылся. «Нам нет нужды рассуждать об искусстве Сезанна. Да будет, однако, известно, что месье Франц Журден, якобы не желая бросить тень на славу этого великого человека и вызвать недовольство клиентуры его покровителя Янсена, намеренно скупо представил его на Осеннем салоне»{8}.

Члены Общества осенних салонов были все не робкого десятка. И все же у них имелись свои ограничения. Статья 21 их устава гласила, что политические и религиозные дискуссии категорически запрещены. Самое значимое их нововведение состояло в организации регулярных ретроспектив – зачастую вскоре после смерти художников. Ретроспективы эти, хоть и небольшие – на один-два зала, – имели огромный резонанс. В 1905 году, например, помимо пресловутых фовистов, или «диких», с их оргией чистого цвета, состоялись ретроспективы Энгра (1780–1867), Мане (1832–1883) и Сёра (1859–1891), и каждая становилась событием. В 1906‑м был Гоген (1848–1903). В 1907‑м – Сезанн (1839–1906) и Берта Моризо (1841–1895). Причем куда бóльших похвал и более крупной экспозиции удостоилась как раз Моризо. В ее работах, светлых и воздушных, прекрасных по исполнению, присутствовала некая утонченность, пожалуй, даже изысканность. И многие отдавали ей предпочтение. В частности, критик Камиль Моклер, глядя на полотна Моризо, «не мог себе представить более разительного контраста с неуклюжими, вымученными картинами Сезанна, в которых неизменно обнаруживается пренебрежение тонкими нюансами. Это разница между принцессой и чернорабочим»{9}.

К радости месье Франца Журдена, народ на выставку валил валом. Публика была разношерстная. Одни шли как на сафари – поглазеть на экзотическое оперение и сразить легкую цель небрежным выстрелом в упор. Другие заходили утвердиться в своих предубеждениях. Аполлинер видел их всех насквозь.

Лучшую юбку сегодня надень

И шляпку, а не капюшон!

Искусству мы посвятим этот день –

Идем на Осенний салон{10}.

Как свидетельствует Жюль Ренар, Сезанн и раньше экспонировался на Осеннем салоне. В 1904 году ему предоставили отдельное помещение – Зал Сезанна. Подобной чести в свое время удостоились Пюви де Шаванн (1824–1898), Тулуз-Лотрек (1864–1901) и Редон с Ренуаром (оба при жизни). Это была скромная ретроспектива из тридцати трех картин, большей частью отобранных торговым агентом Сезанна Амбруазом Волларом, чье звериное чутье и предусмотрительная запасливость сыграли решающую роль в том, что статус его подопечного поднялся до уровня мировой величины. Зал Сезанна был оформлен с претензией на роскошь: пальмы в кадках, печь, восточный ковер, бархатный диван. Картины висели просторно. Над ними, что было внове, размещались панели с фотографиями работ Сезанна, не представленных на выставке, – типично антрепренерский прием хитроумного Воллара, трюк, повторенный на ретроспективе 1907 года, где использовались фотографии Дрюэ, запечатлевшие четыре настенных панно из юношеского цикла «Времена года» в гостиной фамильного особняка Сезаннов в Экс-ан‑Провансе. Эти фотографии подчеркивали мемориальный характер экспозиции. О них много говорили, равно как и о подписи «Энгр», которой молодой автор из озорства подписал свои работы{11}.

Зал Сезанна на Осеннем салоне 1904 г.

Зал Сезанна вновь подтвердил несколько парадоксальное положение мастера. Он был и знаменит, и неизвестен, как высказался один из комментаторов. В среде собратьев-художников Сезанн давно вызывал восторженный интерес. Они и стали первыми коллекционерами его работ. Четырнадцать картин приобрел Моне; три из них он повесил у себя в спальне. Писсарро приобрел двадцать одну. Гоген, отправляясь в соседний ресторан, то и дело прихватывал с собой одного из своих любимых «сезаннов» и часами разглагольствовал об изумительных достоинствах картины. Все они пытались проникнуть в тайны его мастерства. «И как это ему удается? – недоумевал Ренуар. – Один-другой мазок – и уже вещь!»

Избранный им путь был тернист. Как художник Сезанн оказался на редкость неудачлив. Его не допустили даже к вступительным экзаменам в Национальную школу изящных искусств. «Художка» примкнула к «Салону Бугеро», говаривал он, периодически обрушиваясь на современный художественный истеблишмент с шутливой бранью. «Институты, стипендии, почести созданы для кретинов, мошенников и прохиндеев всех мастей». Первая попытка попробовать свои силы в Париже, предпринятая в 1861 году, принесла ему одни разочарования. Лишь в тридцать пять лет он продал одну свою картину стороннему покупателю, не из круга друзей и почитателей. Он постоянно воевал с равнодушным миром и деспотичным отцом, который объявил его, сорокасемилетнего мастера, неудачником sans profession, без профессии.

Только к концу жизни, после первой персональной выставки в 1895 году, когда Сезанну было уже пятьдесят шесть, дела пошли на лад. Началось паломничество молодых художников в Экс. Преисполненные благоговения, они искали с ним встреч, чтобы услышать его живое слово, а если очень повезет, то и увидеть его за работой. Рассказы об этих встречах передавались из уст в уста, и молва сделала свое дело. Изречения Сезанна были у всех на слуху, как цитаты из Гераклита. В 1904 году Эмиль Бернар опубликовал в ежемесячнике «Оксидан» хвалебную статью о художнике, дополнив ее подборкой «суждений Сезанна», почерпнутых, очевидно, из первых рук. Журнал шел нарасхват. Матисс просил своего друга Марке прислать ему экземпляр: «В этом номере опубликована доктрина Сезанна в изложении Бернара, который обычно слово в слово передает то, что слышал. ‹…› Очень любопытно». Суждения Сезанна безапелляционны: «Писать с натуры означает вовсе не копировать внешний мир, но воплощать свои ощущения»; «У художника есть две вещи: глаза и интеллект, и они должны взаимно помогать друг другу. Нужно стараться их обоюдно развивать, упражняя глаз путем наблюдения природы, интеллект – путем постижения логики ощущений, создающей выразительные средства»{12}. В следующем году Шарль Камуан опубликовал еще одну подборку, составленную из фрагментов его переписки с мэтром{13}. Не заставили себя ждать и знаменитые «Воспоминания о Поле Сезанне» Бернара, изданные в 1907 году двумя частями в «Меркюр де Франс»{14}. Эти публикации, будто нарочно приуроченные к ретроспективе на Осеннем салоне, читатели тут же принялись исследовать вдоль и поперек в поисках свидетельских показаний с того света. Лиха беда начало! В том же году стала выходить переписка с Эмилем Золя. «Юношеские письма» включали ни много ни мало девятнадцать посланий писателя своему лучшему другу Полю Сезанну{15}.

Интерес к этим «лакомым кусочкам» отражал несколько нарочитую загадочность живого, из плоти и крови «primitif du plein air»[2], как называл его Камуан. И в мире искусства, и в обычном мире Сезанн оставался аутсайдером, фантомом. Множество домыслов и минимум информации делали его почти вымышленным персонажем. К вареву из догадок и фактов Сезанн добавлял и собственные ингредиенты. Он часто повторял, что обладает темпераментом – вернее, теммперамменнтом, как он выговаривал это слово на своем окситанском, или провансальском, наречии, будто перекатывая его во рту{16}. Темперамент для Сезанна был мерилом характера и нравственной полноценности, морального стержня в человеке. Согласно этой концепции, темперамент управляет человеческим потенциалом, точнее – потенциалом человечности. Темперамент – главное требование как в искусстве, так и в жизни. «Только изначальная сила, темперамент, может привести человека к заветной цели», – наставлял он Камуана{17}. По его убеждению, именно темперамент живописца позволял ему самому проникнуть в суть изображаемого объекта, в его тайну. «Даже с маленьким темпераментом, – говорил он Бернару, – можно быть настоящим живописцем»{18}.

Между тем борьба за Сезанна на Осеннем салоне 1904 года продолжалась. Начинающий художник Морис Стерн забрел в Зал Сезанна, желая просветиться, но так ничего и не понял. В 1905 году он снова ринулся в бой. Многократные визиты к работам Сезанна оставили его озадаченным, как и прежде. Однажды к концу дня прорыв все-таки случился – на живом примере. «Я увидел двух пожилых мужчин, пристально изучавших картины. Один, в толстых очках, похожий на аскетического бирманского монаха, указывал своему спутнику на отдельные детали, приговаривая: „magnifique, excellent“[3]. Вероятно, у него было очень слабое зрение, и он подходил к холстам почти вплотную. Мне стало интересно, кто он такой, – должно быть, какой-нибудь нищий художник, судя по его довольно потрепанной пелерине»{19}. «Нищим художником» был Дега.

О смерти Сезанна объявили в разгар Салона 1906 года. Табличка с его именем в выставочном зале, где в безмолвном заупокойном бдении со стен смотрело десять картин, была обтянута черным крепом. Кое-кто из посетителей не забыл надеть траурную повязку{20}. Именно в этом году прозрение наступило у американского художника Макса Вебера. Много позже он вспоминал, как впервые увидел те десять «сезаннов» и как снова и снова приходил их изучать. «Вот как надо писать, сказал я себе. Это и искусство, и воссозданная природа. ‹…› Ушел я ошарашенный. Меня даже перестали слушаться кисти. В работе появилась какая-то вдумчивая нерешительность, и я постоянно вспоминал о творческой цепкости этого великого человека, о его упорстве в поиске формы, о его скульптурном мазке и о том, как он выстраивал цвет, чтобы воссоздать форму. ‹…› Смотреть на картину Сезанна – это все равно что смотреть на луну: есть только одна луна, и есть только один Сезанн»{21}.

В следующем году Вебер снова приехал на ретроспективу. Он был со своим другом Таможенником Руссо. «Когда мы вошли, народу в галерее было битком. ‹…› Это было выдающееся событие. ‹…› Мы с Руссо ходили, смотрели картину за картиной, и он очень увлекся. Потом повернулся ко мне и сказал: „Oui, Weber, un grand maître, да, Вебер, великий художник, mais, vous savez, je ne vois pas tout ce violet dans la nature, но, знаете, я не вижу в природе столько фиолетового“. Затем перевел взгляд на картину с купальщицами, пожалуй самое большое полотно, написанное Сезанном. А там, разумеется, виднелось много прогалин голого холста. ‹…› Ну и Руссо, конечно же, счел картину незаконченной. Он вскинул глаза и сказал: „Ах, Вебер, если бы эта картина оказалась у меня дома – chez moi, – я бы мог ее дописать“»{22}.

Таможенник был не единственным, кто принимал Сезанна с оговорками. Американский искусствовед Джеймс Г. Ханекер так писал своему другу: «Осенний салон, должно быть, опалил тебе глазные яблоки. И пусть Сезанн – великий живописец, но исключительно как живописец, который схватывает и отражает действительность. А действительность у него всегда ужасающе уродлива (вообрази: просыпаешься среди ночи, а у тебя под боком одна из этих его женщин!). В жизни, дорогой мой, уродливое существует наравне с прекрасным, и для художественных целей оно зачастую более значимо и характерно. Но… уродливое – это Сезанн. Он мог бы написать дурной запах»{23}. Уолтер Сикерт также признавал Сезанна большим художником, но считал его не во всем совершенным и переоцененным. На Осеннем салоне его позабавило язвительное замечание, которое отпустил один из двух проходящих мимо мужчин по поводу шумихи, поднятой вокруг мэтра из Экса: «Они добьются своего – уничтожат Сезанна», – сказал он с таким видом, словно его вот-вот стошнит{24}.

Тот же разговор мог случайно подслушать и Рильке, он тоже был среди посетителей. Пылкий молодой поэт пережил нечто близкое к религиозному откровению. «Я все продолжаю ходить в сезанновский зал, – пишет он жене на десятый день. – Сегодня вот опять два часа простоял перед отдельными картинами: чувствую, мне это для чего-то нужно. ‹…› Но на это уходит уйма времени. Достаточно вспомнить, какое замешательство и недоумение испытывает человек, впервые столкнувшийся с его творчеством, с его именем, которое тоже для него пустой звук. Потом долго-долго ничего, и вдруг – прозрение…»{25}

На следующий день он пошел туда с художницей Матильдой Фольмёллер. И как всегда, «Сезанн не дал нам посмотреть другие залы. Я все больше понимаю, какое это большое событие». Они принялись изучать картины. Через некоторое время спутница Рильке поразила его своим наблюдением по поводу одной из работ: «Он сидел и просто смотрел, как какая-нибудь собака, без всяких предвзятых и посторонних мыслей». Фольмёллер была проницательной исследовательницей сезанновского метода. «„Здесь, – сказала она, указывая на одно место, – вот здесь (бок яблока) он знал, что сказать, и он это сказал, а тут он еще не знал и оставил кусочек незакрашенного холста. Он делал только то, что знал, ничего другого“»{26}. Сезанн часто повторял, что хочет удивить Париж яблоком, – еще одно многозначительное изречение художника{27}. Прогалина незакрашенного холста у него не менее удивительна, чем яблоко. Это была новая концепция живописи – когда важен не сам предмет, а производимое им впечатление, как сказал Малларме.

В Зал Сезанна, куда зачастил Рильке, потянулось и молодое поколение художников: Пикассо, Брак, Матисс, Дерен, Дюфи, Грис, Леже, Вламинк, Модильяни, Дюшан – все ходили на Сезанна. Леже глаз не мог отвести от «полотна с изображением двух работяг-картежников» – одного из вариантов знаменитых «Игроков в карты». «Оно дышит правдой и завершенностью». Для Леже старый мэтр был Сезанн – Христос, от которого в конце концов пришлось отречься. История о том, как он, Леже, пытался вырваться из тисков Сезанна, стала одной из его любимых баек. Это стоило ему героических усилий. «И вот в один прекрасный день я сказал: „Zut!“»[4]. И он обрел свободу, а может, ему это только казалось{28}. Для Брака длительное погружение в Сезанна было раскрытием родственной связи, а также анамнестическим процессом – вспоминанием того, что он знал, не зная, что знает. Брак предпринял систематическое исследование Сезанна и того непостижимого «нечто», что мэтр чутко улавливал в живописи. Однако Брака увлекала не только работа, но и жизнь художника. «Сезанн! Он отмел идею мастерства в живописи. Сезанн не бунтарь, он один из величайших революционеров, без всякого преувеличения. Он привил нам вкус к риску. Его личность никогда не утратит значения, со всеми ее слабыми и сильными сторонами. С ним мы и декорум далеки, как два полюса. Он растворяет свою жизнь в работе, работу – в жизни»{29}.

Другие пытались прозреть истину тут же, стоя перед полотнами мастера. Можно было услышать взволнованные разговоры между художниками, писателями, торговцами картинами, коллекционерами, директорами музеев, критиками и философами – на голландском, английском, французском, немецком, русском, японском языках. Уже прозвучали два влиятельных голоса из Японии: в 1910 году Арисима Икума опубликовал большой очерк о Сезанне; о художнике Сотаро Ясуи говорили, что он пишет «в манере Сезанна»{30}. Вплывала Гертруда Стайн, неизменно сопровождаемая Элис Б. Токлас, – она нашла то, что искала. «И сквозь все это я медленно, посмотрев множество картин, пришла к Сезанну, и вот вам пожалуйста, по крайней мере, вот мне пожалуйста, не сразу, но сразу как только я с ним свыклась. Пейзаж выглядел пейзажем, то есть желтое в пейзаже было желтым и на холсте, а голубое в пейзаже выглядело голубым и на холсте, но если и не выглядело, все равно это была картина, картина Сезанна»{31}.

Приходили и уходили англичане-островитяне. Филип Уилсон Стир, член-учредитель Нового английского художественного клуба, восхищался «Черными часами» – «ранней работой, изысканной по цветовому решению и без каких-либо странностей в форме», – но больше почти ничем. Через несколько лет картина эта появилась на выставке в Берлингтон-хаусе, «наряду со смехотворно уродливыми яблоками, округлость которых, как утверждают наши мистагоги, достигается именно благодаря тому, что они представляют собой неправильные многоугольники, к тому же убогие по цвету». Стир был одним из тех, кто скептически относился к творчеству Сезанна. «Дабы лишний раз не поминать имя патриарха, постоянно его обхаивая», они с Генри Тонксом условились называть его мистером Харрисом{32}.

Для остальных ретроспектива стала очередным европейским конгрессом – борьбой великих держав за раздел мира. Там были русские коллекционеры Сергей Щукин, который с 1904 по 1911 год приобрел восемь «сезаннов», и Иван Морозов (восемнадцать – с 1907 по 1913 год), причем Щукин, по обыкновению посещая свой любимый зал египетских древностей в Лувре, обнаружил там параллели с сезанновскими крестьянами{33}. Были немцы – в мощном составе; среди прочих влиятельный искусствовед Юлиус Мейер-Грефе, один из первых, кто написал о Сезанне, – Мейер-Грефе, как и Рильке, изучал его живопись изо дня в день, в обществе графа Гарри Кесслера, знаменитого коллекционера и мецената; Карл Эрнст Остхаус, основатель музея Фолькванг в Хагене (Вестфалия), за год до этого посетивший художника в его логове в Эксе; Гуго фон Чуди, директор Берлинской национальной галереи. Чуди знал толк в искусстве, своего первого «сезанна» он купил в 1897 году. Видимо, он любил хорошую шутку. Обсуждая работы Сезанна с художником Жаком Эмилем Бланшем, он между прочим сказал: «Сезанном я наслаждаюсь, как кусочком торта или фрагментом вагнеровской полифонии». Француз был ошеломлен. «Забавный народ эти немцы, – размышлял он. – Впадают в экстаз от сентиментальной академической манеры Бёклина, а Каррьера находят невыразительным… Но чтобы Сезанн!..» Казалось бы, такая нация не способна оценить Сезанна… и все же сейчас перед Бланшем стоял живой немец, который разделял его любовь к мастеру из мастеров. Сам Бланш ставил Сезанна на одну доску с собой{34}.

По иронии судьбы потомки выбросили Бланша, как ненужную блестящую обертку от подарка. Потомки прислушались к мнению Пабло Пикассо, которому принадлежит едва ли не самое смелое суждение, когда-либо высказанное одним художником по адресу другого:

Важно не то, что художник делает, – важно, что он за человек. Сезанн не представлял бы для меня ни малейшего интереса, если бы он жил и мыслил, как Жак Эмиль Бланш, пусть даже написанные им яблоки были бы стократ прекраснее. Интерес для нас представляет сезанновское inquiétude, и в этом урок Сезанна… иными словами, подлинная человеческая драма. Все остальное – фальшь{35}.

Для Пикассо, как и для Брака, важен был именно человек – «что он такое». Высказывание Пикассо относится к 1935 году. Оно дает возможность вычленить базовое состояние, с которым Сезанна отождествляли при жизни и после: inquiétude – беспокойство, неугомонность. В данном случае, о чем свидетельствуют многие воспоминания современников, это богатое смысловыми оттенками слово означает состояние, близкое к патологическому. В своем знаменитом эссе «Сомнение Сезанна» (1945) философ Морис Мерло-Понти высказывает ту же самую мысль, только в несколько иных выражениях. Называя вещи своими именами, Мерло-Понти теоретизирует о болезненных симптомах, психической неуравновешенности и «шизоидном складе личности»{36} художника. Мюзикл «Сезанн» еще ждет своего часа – пока что никто не осмелился, а вот опера Дэниела Ротмана «Сомнение Сезанна» (1996) уже написана{37}.

Трудно теперь точно установить, кто первым нацепил на него ярлык inquiétude, но к 1907 году это стало уже общим местом. Морис Дени отзывался тогда о Сезанне как о человеке, пребывающем в постоянном беспокойстве – perpétuellement inquiet, а Эмиль Бернар – как о человеке «терзающемся». Золя еще в 1873 году вывел Сезанна в одном из своих романов в качестве персонажа, «вечно дергающегося из-за привычного нервного inquiétude». В 1895 году Гюстав Жеффруа предположил, что это доминанта в характере художника{38}. Вскоре Сезанн стал ассоциироваться с inquiétude почти на уровне условного рефлекса. Inquiétude отныне его жребий или крест, который он нес, – его судьба, его проклятие, его трагедия. Но в то же время и печать его нравственного достоинства. Хроническое сомнение, ставшее залогом титанической борьбы. Это подлинная человеческая драма, ожесточенная схватка с самим собой. Легендарный Баярд был рыцарем sans peur et sans reproche[5]. Легендарный художник Сезанн – полная ему противоположность. То робкий, то терзающийся, он был исполнен человеческого, слишком человеческого. И все же он победил. Он преодолел себя и свою эпоху. Он создал все эти картины.

Знаменательно, что пропагандисты Пикассо горячо утверждали, будто бы он тоже «знал inquiétude»{39} – так, словно он унаследовал Сезанново состояние или принял его мантию. Inquiétude уже не позорное клеймо – оно знак почета. Борьба Сезанна стала легендой, его жизненный путь – вечным поиском идеала, его состояние – печатью величия, творческого величия разумеется, но и чего-то большего. «Высокомудрый котофей» (эту дивную характеристику дал ему Д. Г. Лоуренс) неожиданно достиг высокого положения{40}. И, подытоживая: если, как полагал Альбер Камю, величие художника – в его жизни, то Сезанн, очевидно, может служить тому примером. Сезанн показал, на что способен человек. Его победа в конечном счете была победой нравственной – возможно, победой темперамента над сомнением, унынием и смятением. История его жизни – это образцовая история жизни художника-творца в новые времена. Несчетное множество художников избирают Сезанна как пример для подражания. И не только художники: поэты и философы, писатели и режиссеры – все, кто думает и мечтает. «Высокомудрый котофей» создал новый миропорядок. Его способ ви́дения коренным образом перекроил наше восприятие вещей и отношение к ним. Как-то он сказал о своей «Женщине с кофейником» (цв. ил. 60), что чайная ложка в той же мере учит нас понимать себя и наше искусство, как и сама эта женщина или кофейник. Откровения Сезанна сродни откровениям Маркса и Фрейда. Их преобразующий потенциал столь же велик. Их далекоидущие последствия ощущаются всем миром и каждым из нас.

Среди представителей следующего поколения особенно глубоко осознавал притягательность нравственной силы художника Анри Матисс. Своего первого «сезанна» он приобрел 7 декабря 1899 года (в пору крайней нужды, ценой больших жертв), испытав неодолимую потребность его купить задолго до того, как к Сезанну пришла известность. «Три купальщицы» (цв. ил. 48) стали для Матисса талисманом. В течение тридцати семи лет он в одиночку молился на эту картину, расставшись с нею только в 1936 году, когда любовно преподнес ее в дар Пти-Пале. «Вчера я вручил сезанновских „Купальщиц“ вашему доставщику», – писал он директору музея.

Я проследил за тем, чтобы картину как следует упаковали и в тот же вечер отправили в Пти-Пале. Позвольте уведомить Вас, что в творчестве Сезанна это полотно является произведением первостепенной важности, поскольку в нем наиболее полно и глубоко воплощена композиция, которую он тщательно разрабатывал в нескольких картинах, каковые, хотя и находятся теперь в крупных собраниях, были всего лишь этюдами, доведенными до совершенства в ходе работы.

За те тридцать семь лет, что картина находилась в моей собственности, я, надеюсь, довольно хорошо ее изучил, хотя и не до конца; она морально поддерживала меня в критические моменты моего становления как художника, в ней я черпал свою веру и стойкость. И потому позвольте мне просить Вас разместить ее таким образом, чтобы она смотрелась в самом выгодном свете. Для этого требуется и соответствующее освещение, и пространство. Картина поражает богатством красок и рельефностью, и, глядя на нее издали, можно оценить смелость линий и исключительную разумность их соотношений.

Понимаю, что не обязательно было говорить Вам об этом, однако я считаю это своим долгом; прошу Вас принять мои замечания как свидетельство моего восхищения этой работой, которое неизмеримо выросло с тех пор, как я ее приобрел. Позвольте мне поблагодарить Вас за ту заботу, с которой Вы к ней отнесетесь, ибо я вручаю Вам ее с полнейшим доверием{41}.

Для Матисса Сезанн был богом. «Знаете, в картинах Сезанна присутствуют структурные законы, полезные начинающему живописцу. Помимо прочих достоинств, его заслуга в том, что он стремился превратить тональные отношения в действующие силы, наделить их важнейшей миссией». По другому поводу он заметил: «Картины Сезанна отличаются особенным построением: если, скажем, посмотреть на них в зеркальном отражении, они зачастую утрачивают сбалансированность»{42}. Учитывая, что это наблюдение одного мастера о творчестве другого, то акцент на структуре – архитектуре (точное слово Матисса) – является показательным. Матисс пытался обнаружить то, что Бодлер называл «скрытой архитектурой» творчества.

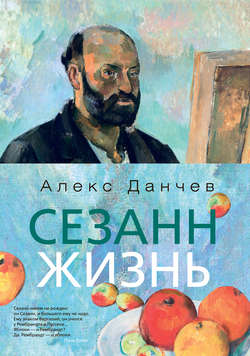

На ретроспективе 1907 года «бог» был представлен единственным автопортретом, написанным году в 1875‑м, когда ему было хорошо за тридцать (цв. ил. 3). Рильке восхитился выражением лица: «А насколько блестяще, с какой безупречной точностью передано это состояние созерцания, подтверждается тем, что художник (и это особенно трогательно) не привносит никакой многозначительной интерпретации, не ставит себя выше своего изображения, но рисует свой портрет со смиренной объективностью и будничным интересом собаки, которая, увидев в зеркале свое отражение, думает: „А вон еще одна собака“»{43}.