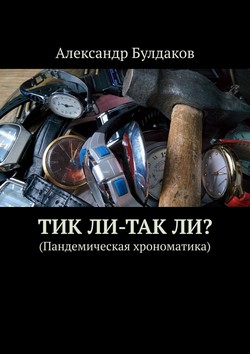

Читать книгу ТиК ли-ТаК ли? (Пандемическая хрономатика) - Александр Булдаков - Страница 8

День паобеды, как он был от нас далёк…

ОглавлениеПлотность людей на Земле по мере приближения человечества к текущей современности понемногу повышалась и добывать вкусного карася для пропитания человечеству становилось намного тяжелее. Карасей в прудах становилось меньше, а людей с жадными желудками всё больше. Однако, если включить, хотя бы малую часть мозга многие сложные вопросы имеют очень несложные и логичные ответы. Взять, к примеру, наше крепостное крестьянство, которое жило по учебникам истории намного хуже европейского землепашца. Как, в принципе, мог технически эксплуатироваться наш крестьянин? У нас, в условиях наличия тёмного времени суток до 14 часов и более, никакой эксплуатации человека в это время происходить не могло, потому как никакие работы не производились в кромешной тьме по техническим причинам и физиологическим особенностям зрения человека. Человек – не кот и ночью слеп, как крот. Понятие ночного трудового времени в почасовом варианте появилось только с изобретением механических часов. Механические часы стали входить в обиход человечества лишь в 18 веке и то только, у аристократии. Поэтому, все пакости по эксплуатации человека по 12—14 часов в сутки до 19 века выглядят догматическим заблуждением – не более того. А песни про «гори, гори лучинушка…» или «прялочку» советую опробовать экспериментально каждому читателю на себе; кроме как добраться до горшка, вряд ли какие другие действия при лучине, я промолчу о правилах пожарной безопасности.

Так что, все рассуждения о «безжалостной» эксплуатации кем-то российских крестьян или ранних пролетариев-ремесленников – не более, чем фантазии-страшилки большевистских историков. Попробуйте, представить себя проспавшим 14 часов человеком, упахавшимся зимой крестьянином, ремесленником, когда в оставшееся дневное время он могли разве, что кормить-поить домашнюю животинку, ткать холстинку, плести лапти, вырезать ложки, готовить еду себе и петь грустную песню про лучинушку: «догорю с тобой и я…». Учитывая, что все многочисленные домочадцы жили в однокомнатных коттеджах, называемых избами – жить в той старой Руси было если не всегда весело, но и физически не напряжно. Скорее томимый высокими чувствами русский крестьянин был склонен философии и меланхолии. При этом, не следует игнорить общинно-родовое хозяйствование крестьян, которые демографически составляли более 85% населения государства российского до самого начала 20 века, но и тогда вся «деревня» состояла из кумов, сватов, дядьёв и тёток. Очень хитрым большевикам не сразу удалось заставить воевать брата на брата, да свата на свата. Пропаганда, разделение на красных и белых, деревенских и городских сделали своё чёрное дело в разрушении крестьянских общин. До революции, практически, можно было зимой ездить на санях на заработки в города, либо пить дома бражку до весны или вести долгие разговоры о «марксизме-ленинизме», либо предаваться тихому семейному счастью. Я не говорю уже о зимах, когда избы заметались по самую соломенную крышу снегом.

Вообще, наши славянские предки очень своеобразно отличались от других народов и племён в плане восприятия временного существования. Мало кто из учёных обращал внимание на то, что по славянским обычаям началом суток считался именно вечер с наступления пассивной фазы отдыха от дневных забот-хлопот. Начало суток – когда все дневные дела поделаны, можно спокойно покушать досыта, а при отсутствии освещения, интернета и телевидения – никаких дел делать реально невозможно, кроме как растянуться в блаженстве на полатях рядом с благоверной.

Вообще у пророссийских ранних славян и сутки состояли из 16 славянских часов. И в этом была железная логика: времён суток четыре (вечер, ночь, утро, день), каждое время суток знаменательно четырьмя событиями. По версии С. Бронникова: «Каждый час имеет свое особое значение и название, отражающее его сущность».

1. Паобед (…ок,… ия) – первый час нового дня. Всё хорошее начинается с хорошо пожрать.

2. Вечир – звездная роса рассыпается на небесах. Вот почему мы первыми полетели в космос. У нас – звёздная роса – красиво.

3. Ничь – время нечетное трех лун, спим.

4. Поличь – время полного прохождения лунного пути (спим).

5. Заутра – утешение звездной росы (спим).

6. Заура – сияние звезд (спим).

7. Заурнице – завершение сияния звездной росы (начинаем просыпаться).

8. Настя – утренняя зорька (позднее – «пионерская зорька» просыпление).

9. Сваор – восхождение солнечного круга (на зарядку становись).

10.Утрось – успокоение рос (водные процедуры).

11. Поутрось – путь собирания успокоенной росы (растирание пушистым полотенцем).

12. Обестина – время собраться вместе (завтрак, дела).

13. Обед – обедня, дневная трапеза (обед).

14. Подани небольшой отдых от дел (дневной сон).

15. Утдайни – время для завершения всех оставшихся на сегодня дел (немного работаем).

16. Поудани – окончание дня (руки мой перед едой) готовься к паобеду.

Паобед – см. начало

Засим имеем в сутках 16 часов, ТОЛЬКО в нашем русском народном часе по 90 минут и не только!

Необходимо обратить внимание, что это были не просто часы, а реальные времена суток. Кстати, час этимологически дожил до наших дней, как обозначение 1/16 ЧАСти суток. За каким хреном пошли на поводу у иноземцев – непонятно. Перешли на безыдейную 1/24 часть суток. Но час (ть) был (а) не самой мелкой частью измерения времени у древних восточных славян. Часть была частью часа. Час делился на 9 частей. Далее начинается самое невероятное. Зачем человеку средневековья без хронометра учитывать более мелкие единицы времени. Ни один производственный процесс тех времён не требовал «подробного» учёта времени и соответственно не имел практического применения. В часе было девять частей, но …! Часть ещё делилась на доли. В части также было 9 долей. Вспоминается чья-то современная песенка: «Ах, ты доля, моя доля – дальняя дорога…» До наших дней дошли: «тяжёлая досталась доля», «материнская доля», «арестантская доля», «доля истины»… То есть, доля – величина, скорее поэтическая, чем физическая. В доле получается 8,3 секунды в современном измерении. Но и на этом измерения времени не заканчивались, помните: «не думай о секундах… мгновения, мгновения, мгновения…». Мгновение – приблизительно одна десятая часть доли и менее 1 секунды: «счастливые мгновения». А как вам звучит название популярного сериала «около 15 секунд весны?» Это про Штирлица. Остановись мгновенье – ты прекрасно, только уж больно маленькое. Видим поразительную прогрессивную депрессию. Никто сегодня не посмеет сказать: «миг или мгновение несчастья»,

И это ещё не всё: «есть только миг, за него и держись…».

Лето простое = 365 суток

Лето Священное = 369 суток

Сутки = 16 часов

Час = 144 части

Часть = 1296 долей

Доля = 72 мгновения

Мгновение = 760 мигов

Миг = 160 сигов – отсюда и слово «сигануть», т.е. быстро переместиться (1 сек = 229960581120 сигов). 1 наносекунда = 230 сигов.

Для начала предлагаю патриотично восстановить исконно русское время и безо всяких западных Am and Pm, поделить циферблат на 16 часо-секторов и каждый час разделить на 9 зимних, либо летних частей и т. д.

Уважаемые, а теперь посчитайте расстояние между «счастливые часов не наблюдают», что буквально относится к нашим предкам, до счастливого мгновения и мига. Не жизнь, а сплошной детский санаторий или пионерский лагерь для взрослых!!!

Да, здравствует Паобедие! Подлые продажные брехуны – руки прочь от нашей истории!

Словарь Даля: «ПАОБЕД – м. пабед, пабедок; паобе (и) дье ср. новг. олон. твер. второй завтрак, полдник: полдничанье, полудничанье, другая выть, за коею идет третий уповод. | Время близко за полуднём. Позднее паобедье, заполдень. Солнце с паобедья своротило. Паобедки пск. твер. то же; или | о6ъедки, доедание остатков от обеда».

Русское народное время: Подани, 7 частей, 10 долей, 15 мгновений, 1 миг – щас приступим к Утдайни.

Таким образом, имеем физиологию человеческого времени, которая только-только начинает приоткрывать завесу тайны, над этим загадочным явлением. Думаю, многие уже согласятся со мной, что при отсутствии хронометров высокого качества, солнечные, водяные, песочные были во-первых далеко не везде и не у всех, а во-вторых погрешности хронометража вплоть до часа не являлись существенными. Часы, как существенный элемент хронометрирования жизненного процесса, стали играть серьёзную роль только во второй половине 20-го века, когда на руке у каждого взрослого человека появился личный хронометр. Вот уж потеха, когда сотни миллионов людей стали бегать на работу, глядя на наручные ходики. До сих пор, вспоминается идиотская морда начальника отдела кадров, который включал радио на полную громкость и скалился, когда «опаздывающие работники» сломя голову мчались к проходным навстречу своему наказанию. Я, будучи человеком от рождения вредным шёл спокойно и когда этот негодяй говорил мне, что я лишён премии за опоздание, отвечал ему чтобы отразил в приказе: «опоздал на 48 секунд». Прокатывало. Только вот, мои родители относились к времени совсем иначе. Они приходили не спеша на работу практически за час, а на моё недоумение отвечали: «мало ли, что по пути, зато мы никогда не опаздываем». Железная логика добросовестливых рабов. В общем и я не опаздываю никогда, но только потому, что благодаря многолетней дрессуре мои биологические часы совпадают по времени с наручными. Шестнадцать древнерусских часов верой и правдой служили русским славянским племенам многия сотни лет. Но специфика время исчисления присутствует практически у всех древних племён землечеловеков.