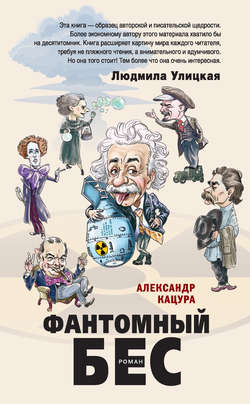

Читать книгу Фантомный бес - Александр Кацура - Страница 37

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Война первая

Часть вторая. 1914–1917

Ночь на Кронверкском проспекте

ОглавлениеВ сентябре 1920-го во «Всемирную литературу» на имя Горького пришла телеграмма из Англии, которая всех всполошила. Писатель Герберт Уэллс писал своему старому другу, что собирается приехать посмотреть революционную Россию. И что начать поездку он намерен с Петрограда. Многие встревожились, а иные даже пришли в панический ужас. Страшен был не Уэллс. Его почти все читали и почти все любили. Страшен был его приезд. Словно приезжает ревизор. Они посмотрели друг на друга «его» глазами – и увидели исхудавших, в лохмотьях, людей. Словно заново увидели полуразрушенный город, дома с облупившимися стенами и немытыми окнами, закрытые магазины, редкие трамваи, пустынные улицы, по которым ветер несет пыль, обрывки бумаги и прочий мусор. Как показать это столь важному, столь известному гостю? Как ему все это объяснить? О чем рассказать? Кстати: а о чем рассказывать нельзя? Каждый внутри себя должен провести эту странную, неприятную линию. Ведь даже внутри сознания перешагивать ее стало как-то боязно. Возникло и окрепло новое понятие – внутренний цензор.

А как отнесутся нынешние власти к приезду человека из так называемых «стран империализма», которые большевики объявили ответственными за интервенцию против молодого советского государства?

Всем, однако, было известно, что английский писатель Уэллс приветствовал не только Февральскую революцию, превратившую – в считаные дни и бескровно – отсталую империю в свободную республику, но и Октябрьский переворот, совершенный, как ему искренне думалось, в пользу рабочих и крестьян. В среде образованных европейцев многие в это верили. Более того, иные искренне полагали, что в новой России реально ставится вопрос о строительстве социализма. Вот и Уэллс считал себя социалистом. Но не по Марксу, подчеркивал он, не в плане исторического насилия, а с иными, более демократичными и мягкими представлениями о социальной справедливости. Доходили слухи, что этот любознательный человек с живым интересом относится к тому, что происходит в сегодняшней России, хотя не до конца все это понимает и хочет взглянуть собственными глазами. Действительно ли рабочие и крестьяне начали жить хорошо и привольно? Действительно ли рычаги власти в их руках?

Уэллс ожидался со дня на день, и в издательстве началось нечто вроде легкой паники. Где принять гостя? Ведь в Петрограде на ту пору не было мало-мальски приличной гостиницы. А вот Горький к неожиданному визиту хорошо ему знакомого писателя отнесся просто. «Ведь мы как-то живем, – говорил Горький. – И даже работаем. Пусть посмотрит, в каких условиях мы это делаем. Ему полезно. Впрочем, он не из тех, у кого на лице улыбка, а в душе коварный замысел. И вообще, человек он очень милый. Я рад буду его увидеть. А кое в чем и поспорить».

Дело в том, что Уэллс еще в 1918 году на весь мир объявил свой восторг по поводу заключения Брестского мира. По его мнению, всех умней оказалась Россия, она первая вышла из чудовищной бойни, которую развязали с виду цивилизованные европейские страны. Он успел в дружеских письмах к Горькому выразить свое восхищение новой Россией, которая указывает миру путь. Ведь это она подает пример – не надо воевать, даже если для этого приходится свергать императоров! (Ему припомнились и граф Толстой, и девушка Мария, которая сколько-то лет тому назад заявила, что русские больше воевать не захотят; но в письме он об этом не упомянул.)

Горький за два истекших года насмотрелся всякого, и розового оптимизма в стиле Уэллса у него поубавилось. Мир с кайзеровской Германией он по-прежнему считал нелепостью, хотя самого кайзера уже год как не было. Что же касается мирных отношений новых властей с собственным народом, то их не наблюдалось вовсе. Во всех концах России шла изнурительная Гражданская война. Все ожесточенно воевали со всеми. И везде власть (явившаяся словно из преисподней) пыталась подавить народ или даже раздавить его.

Гостиницы Петрограда действительно были в полном разорении, и вопрос решили просто: Уэллс, приехавший с двадцатилетним сыном, остановится на квартире Горького. Ведь недаром они давние друзья. Пригодилась комната для приезжих, которая как раз была пуста. Ее почистили, принарядили, и папа с сыном оказались вполне довольны своим временным жильем. Уэллс и Горький при встрече обнялись и долго не отпускали друг друга. Сотрудники издательства с безмолвным восторгом смотрели на объятия двух знаменитых писателей.

– Мистер Уэллс, – сказал чиновник из консульства. – Позвольте вам представить вашу переводчицу и гида.

Уэллс взглянул и потерял дар речи.

– Мура! Вы ли это? – прошептал он, с трудом приходя в себя. – Вот уж не ожидал. Это решительно невозможно.

– Как видите, возможно. – Мария Игнатьевна Закревская улыбнулась такой загадочной, такой обещающей улыбкой, что Уэллс вздрогнул. Почти так же, как много лет назад в Лондоне. Дальнейшее его пребывание в холодном, разоренном городе было окрашено оживившейся в нем почти юношеской влюбленностью.

30 сентября в Доме искусств в честь Уэллса был устроен обед. Приглашенным повезло, за много недель они впервые наелись до отвала. Петрокоммуна, не желая ударить в грязь лицом, выделила для сего праздника целых девять пудов говядины. Стол ломился. Отчасти поэтому все были в превосходном настроении. Лишь один писатель Амфитеатров попытался внести суровую критическую ноту – хотя бы слегка приоткрыть ужас происходящего. Он, демонстративно стаскивая с себя потертый сюртук и обнажая дырявую рубашку, предложил и прочим гостям отбросить стеснение и показать обветшавшую свою одежду. Все на него зашикали, а Уэллс его не совсем понял. Позже он назвал гневную речь Амфитеатрова неуместной. Сам Уэллс позже описал это так: «… известный писатель г-н Амфитеатров обратился ко мне с длинной желчной речью. Он разделял общепринятое заблуждение, что я слеп и туп и что мне втирают очки. Амфитеатров предложил всем присутствующим снять свои благообразные пиджаки, чтобы я воочию увидел под ними жалкие лохмотья. Это была тягостная речь и – что касается меня – совершенно излишняя, и я упоминаю о ней здесь для того, чтобы подчеркнуть, до чего дошла всеобщая нищета». Да, конечно, Уэллс успел увидеть разорение и голод, но он и не ждал другого, с самого начала принял их спокойно и смиренно, понимая, все это – необходимый и неизбежный пролог великого пути.

Тем не менее это не помешало ему достаточно правдиво описать увиденное:

«В Петрограде я жил не в отеле «Интернационал», где обычно останавливаются иностранцы, а у моего старого друга Максима Горького… На каждом шагу, и дома, и в России, мне твердили, что нам придется столкнуться с самой тщательной маскировкой реальной действительности и что нас все время будут водить в шорах. На самом же деле подлинное положение в России настолько тяжело и ужасно, что не поддается никакой маскировке… Основное наше впечатление от положения в России – это картина колоссального непоправимого краха. Громадная монархия, которую я видел в 1914 году, с ее административной, социальной, финансовой и экономической системами, рухнула и разбилась вдребезги под тяжким бременем шести лет непрерывных войн. История не знала еще такой грандиозной катастрофы. На наш взгляд, этот крах затмевает даже саму Революцию.

… Нигде в России эта катастрофа не видна с такой беспощадной ясностью, как в Петрограде. Петроград был искусственным творением Петра Великого; его бронзовая статуя все еще возвышается в маленьком сквере близ Адмиралтейства, посреди угасающего города. Дворцы Петрограда безмолвны и пусты… В Петербурге было много магазинов, в которых шла оживленная торговля. В 1914 году я с удовольствием бродил по его улицам, покупая разные мелочи и наблюдая многолюдную толпу. Все эти магазины закрыты. Есть государственный магазин фарфора и несколько цветочных магазинов. Поразительно, что цветы до сих пор продаются и покупаются в этом городе, где большинство оставшихся жителей почти умирает с голоду…»

Большую часть дневного времени Уэллс гулял по Петрограду с Мурой. Ожившая влюбленность в эту загадочную женщину слегка пьянила его, как-то волшебно приподнимала. И позволила увидеть – сквозь нищету и разорение, – что город, искусственное творение Петра Великого, по-прежнему божественно красив. И что жизнь его, через муки и страдания, продолжается. И что в глазах людей не столько подавленность, сколько мерцающий таинственный свет. И это означало, что надежда на будущее есть.

Разумеется, нашлись такие люди, кто шепнул Уэллсу: «Будьте осторожны с вашей переводчицей, весьма вероятно, что она подослана к вам из ЧК». Писатель не захотел этому верить, более того, на первой же странице книги о своих впечатлениях он посчитает нужным сообщить: «Нашим гидом и переводчиком оказалась дама, с которой я познакомился в России в 1914 году, племянница бывшего русского посла в Лондоне. Она получила образование в Ньюхэме, была пять раз арестована при большевиках; выезд из Петрограда был ей запрещен после ее попытки пробраться через границу в Эстонию, к своим детям; поэтому уж она-то не стала бы участвовать в попытке ввести меня в заблуждение». Кстати сказать, Уэллс внимательно расспросил свою переводчицу о ее нынешней жизни, об оставшихся за границей детях. Услышав, что муж Муры погиб, коротко сказал: «Сочувствую».

В квартире Горького жизнь никогда не затихала. Там даже ночью по коридорам кто-то куда-то шел или просто бродил. Поэтому Мура не удивилась, когда поздним вечером, слегка постучав в дверь, Уэллс вошел в ее комнату.

Мура, полулежа на кровати, читала при свете небольшой лампы присланную в издательство рукопись.

– Входите, входите, Герберт, – сказала она, откладывая стопку бумаг.

– Можно? – спросил он.

– Разумеется. Присаживайтесь. Видите этот пуф? На нем вам будет удобно.

Уэллс кивнул и осторожно опустился на темно-зеленый пуф, привалившись спиной к белым кафельным плиткам. Они оказались приятно теплыми. Это была стенка голландской печки. Сама печь была в другой комнате и топилась с той стороны.

– Вам не жарко? – спросила Мура.

– Нет, в самый раз. Не ожидал такого комфорта. У вас очень уютно.

– Вас не утомил сегодняшний ритм? Мы столько ходили.

– Спасибо, нисколько. День был чудесный. Но я не для этого зашел.

– Вот как? – Она загадочно улыбнулась. – А зачем же?

– Видите ли, моя дорогая… я не успел рассказать вам главное… все как-то времени не находил. Я ведь тот роман написал.

– Роман?

– Да. Тот самый, идею которого когда-то подсказали мне вы. Еще тогда, в первую нашу встречу. Помните? Лондон, прием у русского посла. Лет десять прошло. Или сколько?

– Мой дорогой писатель, эту встречу я прекрасно помню. Мы говорили про Институт благородных девиц, про мои надежды стать переводчицей, про русскую поэзию.

– Именно! Какая у вас память! Поэты и атомы. И вы предложили мне писать роман об атомной войне.

– Серьезно?

– Более чем. О бомбах, горящих городах…

– А, вспоминаю. Ужас какой! И как вы роман назвали?

– «Мир стал свободным».

– А, так он у вас веселый?

– Нет, скорее трагический.

– При чем тогда свобода?

– Видите ли, моя дорогая, люди до сей поры блуждают в потемках. Видимо, нужна большая трагедия, чтобы эту вековую слепоту преодолеть.

– Трагедия освобождает? Необычный взгляд на проблему. Не сомневаюсь, роман вышел на славу.

– А вот в этом я не уверен. Успеха роман не имел. Его мало покупали, еще меньше читали. И отзывов почти не было. Не поверили. Или показалось слишком страшно – атомная война и гибель Европы. Дескать, дурацкая фантазия писателя. Не поняли, откуда свобода и в чем она состоит. Меня это, сказать по правде, удивило. Я считал и продолжаю считать его лучшей из моих книг. Самой серьезной. Возможно, и самой тревожной. Или даже мрачной. Я пытался предупредить общество. Ну и, конечно, я там вволю пофилософствовал.

– Превосходно!

– Мысль о том, что человечество несет в себе собственную погибель, поневоле тянет в высокую философию. Возможно, она и отпугнула читателей.

– Меня бы не отпугнула. Как жаль, что я не видела этой книги.

– О, если бы я знал, что встречу вас тут, в Петербурге, я захватил бы ее специально для вас. Но вновь встретить Марию Закревскую! На бесконечных просторах России? Такого я себе и в мечтах не позволял. Должен заметить, дорогая Мура, это больше похоже на чудо.

– Как будто вы не знаете, что мир полон чудес.

– Теперь знаю. Впрочем, и раньше догадывался. Но, видимо, как-то робко.

– Я-то знаю точно. Хотя и заметила, что чудеса эти по большей части идут в окружении великой печали. Вот если бы научиться отрезать одно от другого.

– Славная мысль. Но едва ли это выполнимо.

– А почему, кстати?

– Это просто. В силу реальности нашей жизни – суровой, трудной… Лишь изредка вспыхивает она волшебным светом.

– Интересно, способны ли мы как-то в это вмешаться? Так хочется, чтобы вспышки эти встречались чаще.

– Думаю, да. Пусть немного, но способны. Особенно когда мы влюблены.

– О, тут я соглашусь, – сказала Мура и на секунду словно бы погрустнела.

– Вы что-то вспомнили? – спросил наблюдательный Уэллс.

– Так, – ответила Мура, – какие-то странички прошлого. Прибежали на мгновение и тут же скрылись.

– Понимаю, – сказал Уэллс.

А Мура не стала объяснять, что вспомнила она в это мгновение другого англичанина – молодого, красивого, сильного. Роберт Брюс Локкарт. Она влюблена была в него всей силою своей женской нешуточной страсти. Сколько всполохов огня, сколько дрожи пробегало по телу. Но… Все это в реке забвения. В разворачивании нынешней страницы ее жизни чудес она не ожидала. И в них не верила.

– Да, – продолжил Уэллс, – все мы умеем вспоминать. И грустить.

– Что ж, – ответила Мура, словно очнувшись. – Однако подобная грусть скорее украшает жизнь.

– Безусловно, – подтвердил Уэллс. – Кстати, интересная штука память. Там много красок, но почти все они со временем бледнеют, словно их застилает пелена тумана.

– Это так и не так, – сказала Мура. Было заметно, что она взбодрилась и даже повеселела.

– Не так? – спросил Уэллс, взглянув на нее пытливо.

– Помните, что о памяти сказал Бальзак?

– Бальзак? – удивился Уэллс. – И что же он сказал?

– Одна его фраза меня в свое время поразила: «Память – это оборотная сторона страсти».

– Потрясающе! – прошептал Уэллс.

– Если когда-то что-то страстно любила, то не забудешь этого во всю жизнь.

– Похоже, что так, – сказал Уэллс. – Даже наверняка так.

– Это может быть любовь к человеку. А может – к архитектуре, музыке, живописи. Или даже к математике.

– Послушайте, Мура. Вы мне просто открываете мир. Прежде я об этом не думал.

– Но это же ясно, дорогой Герберт. Элементарно.

– Элементарно. Да. – Уэллс усмехнулся.

– Память. Ведь это наше внутреннее время. Наше переживание и прошедшего, и ныне дымящегося, и, возможно, смутных теней будущего. По всей видимости, это и есть главное содержание нашей жизни.

– Пожалуй, – задумчиво сказал Уэллс. – Да, теперь я понимаю – этого визита в Петербург мне не забыть.

– Петроград, – зло сказала Мура.

– Что? Ах да. – Уэллс не то улыбнулся, не то поморщился. – У вас любят переименовывать города. В Англии такое, к счастью, невозможно. Мы верны своей истории. Йорк тысячу лет был Йорком. Надеюсь, в следующую тысячу будет так же.

– Ну да, у нас кричат о новой жизни. О новой странице истории. То ли еще будет! Переименуем все напрочь. Канут в преисподнюю цари, князья, министры, дворяне, генералы, офицеры, купцы, свахи, ямщики… Само слово «Россия» – забудем. Мы словно бы все начинаем с нуля.

– История, вообще говоря, штука жестокая. Порою приходится начинать заново. Тут уж не прикажешь. Но помнить о прошлом необходимо.

– Неужели? – На этот раз усмехнулась Мура. – А нам сегодня говорят: не надо! И объявили прошлое проклятым.

– Это глупость. Если забудешь прошлое, отбросишь его, то, как выразился старинный наш драматург, распадется цепь времен.

– Уже распалась.

– Думаете?

– Чего тут думать. Я вижу.

– Что ж, вы видите больше меня. И глубже. Вы здесь живете. Но я тоже делаю усилие. Я пытаюсь понять, что происходит.

– Со страной? С людьми?

– Ну, это связано. Это, по сути, одно и то же.

– Одно-то одно, но то, что происходит с людьми, – страшнее. Мало кто сегодня это понимает. Вот Горький – да. Он понимает. Бывает, я печатаю ему какую-нибудь справку, а он вдруг: Мария Игнатьевна, а давайте с вами поговорим о человеке. Что с ним сегодня происходит?

– Человек – это звучит гордо? – обрадованно спросил Уэллс.

– В том-то и дело. Было когда-то сказано. Но ныне Горький впал тут в тяжкие сомнения. И со страстью, ему свойственной, пытается найти решение.

– Горький! Чудо-человек.

– Несомненно. Но то, что он окутан горькими сомнениями, это факт.

– Ну, я тоже частенько сомневаюсь. И тоже пытаюсь искать…

– Святое дело, Герберт. Пытайтесь.

– Впрочем, до Горького мне далеко. Он гений.

– А вы, Герберт?

– Я всего лишь не обделен талантом. Глубин Горького мне не достичь.

– Не скромничайте.

– Да нет, я серьезно. Я ведь не глуп. Я понимаю, кто есть кто.

– Но мне вы позволите считать вас гением?

– Ах, Мура. Вам – позволю. Но это чисто по-дружески. Вы очень добрый человек. И с вашей добротой сражаться? Ни за что. Тут я тоже не глуп.

– Само собой.

– Да, – сказал Уэллс. Он помолчал немного и продолжил: – То, что происходит с вашей страной, – и горько, и страшно. Но ведь по-своему и прекрасно. Порыв в неведомое. И это поразительно.

– Для кого-то поразительно. А для нас в первую очередь – именно горько и именно страшно. И голодно, и больно.

– Зато какой урок для мира.

– Что нам до мира?

– Не скажите. Не у вас ли толкуют о мировой революции? Не на вас ли устремлены взоры всего мира?

– Ах, Герберт. Мы вправе мечтать о революции даже на Марсе. Но хлеба нам это сегодня не прибавит. И человечности тоже.

– Мура, хотел вас спросить. У вас нет желания отправиться в Англию? Не с коротким визитом, а надолго. Основательно.

– Отвечу вам честно: есть. Но сейчас это невозможно.

– Жаль. А почему, кстати? Дети ваши за границей. Муж погиб. Вы свободная женщина. Не так ли?

– Свободная? – Она словно на секунду задумалась. – Да, свободная. Впрочем, я всегда ощущала себя свободной.

– Так в чем же дело? Приезжайте. Я мог бы это организовать.

– Спасибо, дорогой Герберт. Но сейчас это невозможно по многим причинам. В будущем? Этого я не исключаю.

– Вы меня обнадежили. – Глаза Уэллса лукаво заблестели.

– Вы же знаете, я люблю Англию.

– Это прекрасно, – сказал Уэллс. – Как можно ее не любить?

– Но я и Россию люблю, – сказала Мура.

– Еще бы! – сказал Уэллс. – Родина! Вы вправе добавить, что родину вы любите больше.

– А вот и нет, – хитро улыбнулась Мура. – Скорее, одинаково. Не то чтобы я считала себя гражданкой мира. Нет. Скорее, я гражданка русско-английская. Или, если хотите, подданная. Я любила царя. И вполне тепло отношусь к королю.

– Потрясающе! – воскликнул Уэллс. – Грандиозно! Такого я еще не слышал.

– А что тут такого? – удивилась Мура. – По-моему, это ясно и просто.

– О, Мура! Все сложное для вас просто. Вы – чудо.

– Спасибо, дорогой Герберт. – Но могу добавить, что я не хотела бы жить во Франции. Заехать в Париж – это одно. Но жить? Французы немного не по мне. Уж тем более не хотела бы в Германии. Я все про нее знаю. Впрочем, есть еще одна страна, в которой я могла бы затормозить. Знаете какая?

– И какая же?

– Разумеется, Италия. Знаете почему?

– Ну, Италия…

– Нет, тут любопытны детали. Я вам скажу. Я испытываю приязнь, например, к Марку Аврелию. И к товарищу Данте Алигьери. К Давиду во Флоренции. К оливковым рощам. К Верди и Карузо, само собой. И, как ни странно, к Гарибальди. Наконец, я обожаю неаполитанские песни. Горький, кстати, разделяет эти мои чувства. Он очень любит Италию.

– Ну да, – сказал Уэллс. Он смотрел на Муру зачарованно.

– Вот бы нам троим туда смотаться! Каково?

– Оу! – сказал Уэллс. Было видно, что он не находит слов.

– Знаете, у Маяковского… вы ведь слышали это имя?

– Слышал, – сказал Уэллс.

– Так вот, у него есть строки о том, где он хотел бы встретить смерть:

Я хотел бы жить и умереть в Париже,

Если б не было такой земли – Москва.

Вот и я так. Но с одной поправкой. Умирать я бы поехала в Италию.

– Что ж, это красивый выбор. Не все на такую внутреннюю смелость способны – даже в мечтах. Впрочем, от краха вашей сегодняшней жизни куда только мысленно не сбежишь!

– Ага! Вы все-таки признаете, что в стране – крах?

– Разве я спорю? Это сегодня. Но ведь существует и завтра. Сегодня – мрак. Завтра – свет. Такое возможно?

– Хотелось бы!

– Сегодня трудно. Понимаю. Но ведь надо выползать. Или как?

– Вот и напишите об этом книгу. О нашей нынешней жизни. Во-первых, мир просветите. А то он обалдел. Не понимает, что тут у нас и как. Во-вторых, может, и нам что-то подскажете?

– Собственно, с этой целью я и приехал.

– Понимаю. Но я вам уже название придумала. Оно очевидно – «Россия во мгле».

– Это поразительно! – прошептал Уэллс. – Примерно так я собирался назвать свои заметки.

– Вот видите! – спокойно сказала Мура. – Иногда мы с вами мыслим одинаково.

– Удивительно! – повторил Уэллс.

– Итак, Россия во мгле. Кстати, моя комната, опочивальня свободной женщины, тоже бывает во мгле. Но несколько иной. Примерно вот так, – сказала Мура и потушила лампу.

Уэллс уехал. Уехал в прекрасном настроении, почти счастливый. И разоренная страна даже начала ему нравиться. Сначала он направился в Москву, на беседу к Ленину (который писателя, по его собственным словам, очаровал), а потом к себе в Лондон.

А в Петрограде все покатилось по-старому, даже хуже.

Квартиру Горького снова трясли чекисты. Царская полиция в 1905 году обыскать квартиру Горького, где настоящие террористы изготовляли настоящие бомбы, не решилась. Зато при торжестве «народной власти» вооруженные люди к писателю, который всего лишь водил пером по бумаге, врывалась бесцеремонно.