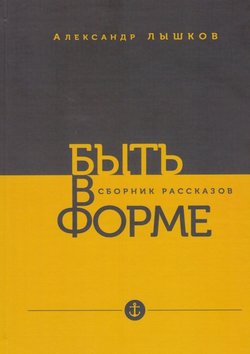

Читать книгу Быть в форме - Александр Лышков - Страница 6

В военной форме

«БОГЕВЕ ПОЧЕРУ» ИЛИ РУЧКИ НА ВЫРУЧКУ

Оглавление– Товарищи офицеры, разрешите познакомиться с вашими конспектами, – обратился старший группы к своим коллегам.

Группа слушателей академии сидела в классе и занимались подготовкой к сдаче экзамена по марксистско-ленинской философии и политэкономии. До недавнего времени читаемые раздельно, эти предметы, как шампунь и кондиционер, теперь были слиты в один флакон некой синтетической дисциплины. Кафедра, преподающая их, тоже имела такое же длинное название.

Обращение Коношенкова прозвучало несколько странно для слуха коллег. Формально шеф был для них строевым начальником, но он никогда не прибегал к административному стилю управления и выступал, главным образом, в качестве посредника между одногруппниками и вышестоящим командованием академии. И вот – на тебе, предъявите конспекты.

Коллеги протянули ему свои тетради. Он бегло полистал их и вернул своим владельцам. Никаких комментариев не последовало. Все недоумевали. На перекуре он подошёл к Кондратьеву с Зюзликовым и, оглянувшись по сторонам, с заговорщическим видом сделал им довольно неожиданное предложение.

– Хочу вас привлечь в испытательную партию.

Товарищи переглянулись.

– Что ты имеешь в виду? – уточнил Олег.

Шеф вытащил из внутреннего кармана тужурки пару шестигранных ручек и протянул их ему. Олег взглянул на неё – ручка как ручка.

– Ты на свету внимательно её рассмотри.

Тот снова повертел ручку в руках и вдруг обнаружил, что при определённом положении на её бликующей грани начинали чётко проступать мелкие, нацарапанные иглой слова. Каждая грань содержала, как минимум, две, а то и три строчки, причём текст изобиловал сокращениями и аббревиатурой.

– На каждой такой ручке изложен один экзаменационного вопрос, – пояснил шеф, вытаскивая из кармана ещё горсть аналогичных шестигранников.

Искусство и смекалка автора творения впечатляли.

– Прекрасно. А мы тут при чём?

– У вас почерк разборчивый.

Подготовка к экзамену по общественным наукам требовала выделения существенного ресурса – как временного, так и интеллектуального. И ладно, если бы он тратился только на изучение философского блока – сам по себе, он был любопытен и расширял наш кругозор. Но вот другой источник, другая составная часть марксизма, политэкономия, в последнее время подвергся жёсткой ревизии и радикальному пересмотру.

Затеянная Горбачёвым перестройка экономического уклада страны велась с открытого листа, буквально на ощупь. Пленумы ЦК КПСС едва успевали закрепить новые экономические принципы хозяйствования в своих решениях, как буквально тут же альтернативная экономическая школа брала верх в борьбе за влияние на генсека, и линяя партии приобретала новый излом. Поэтому трата ресурса на изучение этой столь зыбкой и нестабильной дисциплины представлялась неоправданной, расточительной роскошью. И направлять его следовало в иное русло. Куда именно – в этом проблемы не было.

Профильная кафедра Олега, готовящая выпускников по основной своей специальности, славилась обилием наукоёмких, насыщенных математикой дисциплин, изучающих физические поля корабля. Теоретические основы этих самых полей были тесно связаны с основными положениями фундаментальных законов природы, и слушатели по праву гордились тем, что у истоков их специальности стояли маститые учёные и даже академики. Поэтому посвятить лишний час для отработки навыков написания тройного интеграла в сферических координатах и усвоения его физического смысла каждому слушателю кафедры было более чем разумно.

И вот теперь, глядя на эти ручки, товарищи оценивали открывающийся перед ними возможности, позволяющие сберечь серое вещество от загрузки в него громоздкого, перманентно устаревающего идеологического аппарата, а заодно и сэкономить время.

Олега впечатлило зрелище – его идея была простой, и потому гениальной. В глубине души он даже сетовал на то, что не догадался об этом сам – настолько всё буквально лежало на поверхности. На поверхности ручек, которые он ежедневно вертел в руках, не подозревая о кроющихся в их гранях возможностях.

Шефу комплект этих уникальных изделий прикладного искусства достался от наших предшественников по курсу. При более детальном рассмотрении содержащегося на этих пластмассовых скрижалях марксистского наследия подтвердилось предположение, что, как и обычно, его необходимо было творчески развить и доработать. Философская часть, в отличие от экономической, этого особо не требовала, но, поскольку состав вопросов также претерпел изменение, весь комплект ручек нуждался в обновлении.

Как показывал опыт предшественников, изготовление комплекта ручек было довольно трудоёмким и кропотливым занятием. Один «гравёр» на его изготовление мог затратить весь ресурс, отведённый на подготовку к экзамену. Это лишало работу смысла. Да и распределить этот весьма плотно упакованный, но всё же довольно громоздкий комплект знания тоже было проще среди нескольких участников. А, поскольку в аудитории обычно присутствовало не более четырёх экзаменуемых, и при этом один из них занимал внимание комиссии ответом по билету, шеф решил «сообразить» это дело на троих.

За пару дней до экзамена троица закупила авторучки в нужном количестве и приступили к освоению навыков «игло-царапии». Через некоторое время Олег уже довольно разборчиво заполнял каждую грань ручки тремя строками текста, не прибегая к заумной аббревиатуре. Хотя наиболее часто встречающиеся слова и словосочетания, типа «перестройка» и «ускорение социально-экономического развития», он заменял на П и УСЭР, соответственно. Полное название стран соцлагеря заменили сокращения Бо Ге Ве и По Че Ру, которые писались слитно, в два слова. Также поступали и его товарищи.

Ручки, или дружки, как их стали называть приятели, раскладывались в специально изготовленные газыри, пришитые к внутренней поверхности тужурки. Обмен пластиковыми шпаргалками должен был, по их задумке, происходить в порядке невинной помощи товарищу путём передачи ему ручки – паста в стержне могла закончиться в любой момент, и это не должно было вызвать подозрений. При этом запрос на передачу сопровождался демонстрацией комбинации пальцев, обозначающей её номер. Перечень вопросов с номерами содержал отдельный карандаш, предписывающий, «где искать дружка», или ГИД. Гид имелся у каждого из совладельцев пакета.

Отработка взаимодействия по передачи носителей знания проходила за день до экзамена и напоминала сцену из известной кинокомедии «Операция Ы» – «Билет номер восемь, при нём задача». Проговаривание номера билета облегчало ориентацию в газырях.

Главный риск схемы заключался в непредвиденной замене формы одежды на экзамене. Об этом командование сообщало утром, в день экзамена, и решение принималась в зависимости от погоды – в случае жаркой погоды тужурки отменялись. Остаться в одних рубашках было бы катастрофой. Но шеф и здесь нашёл выход. Он приказал на экзамен под тужурки надеть рубашки без погон. Не иметь знаков различия на форме было нонсенсом, поэтому без тужурок остаться никому не грозило.

Это распоряжение шефа в очередной раз вызвало недоумение у коллег, не входящих в испытательную партию и не посвящённых в их затею, но шеф пояснил, что он неважно себя чувствует и боится окончательно слечь. И что всю ответственность он берёт на себя. С виду он был совершенно здоров, и полностью развеять недоумение ему так и не удалось.

Настал день экзамена. Отягощённая пластиковым знанием тройка вытащила билеты и заняла места за соседними столами. После небольшой суеты подельщики благополучно обменялись ручками и приступили к подготовке ответов. Через несколько минут Олег почувствовал недоуменный взгляд шефа. Глаза его, и так не отличающиеся своей миниатюрностью, теперь, казалось бы, и вовсе вылезали из орбит. Он вертел в руках переданную Олегом ручку и отрицательно покачивал головой. Похоже, он получил «гранату не той системы».

Олег снова полез в карман и проверил свой арсенал. Недоставало ручки с требуемым номером – в счёте он, похоже, не ошибся. Но что-то было не так. И тут он понял суть ошибки. Нужно было воспользоваться газырём с другой стороны тужурки!

Олег прошёлся левой рукой по правильной шеренге, отсчитал нужную ручку и замер в нерешительности. Повторно передавать её товарищу было бы подозрительным. Он положил ручку на стол и, как бы невзначай, смахнул её на пол. И – вот же неудача – она зацепилась за незаметный выступ на краю стола и, утратив импульс, упала посередине широкого прохода между столами.

На звук падения откликнулся кто-то из членов комиссии. Он повернулся, сделал шаг в сторону ручки, нагнулся и поднял её. Повертел в руках.

– Чья это?

Повисла небольшая пауза. В голосе преподавателя, казалось, слышался оттенок подозрительности.

– Моя, – наконец выдавил из себя шеф, понимая, что терять ему нечего. – Стартовое волнение.

– Да вы не волнуйтесь, вы же всё знаете, – педагог улыбнулся и протянул ему шпаргалку. Шеф перевёл дух. – Кто-нибудь готов отвечать?

Олег поднял руку.

В конце ответа на вопросы билета один из экзаменаторов вдруг задал Кондратьеву неожиданный вопрос.

– Вы правильно охарактеризовали принципы нашей внешнеэкономической политики. А не могли бы вы перечислить страны, входящие в состав СЭВ?

В состав Совета Экономической Взаимопомощи входят Болгария, ГДР, … – Олег без запинки перечислил всех участников, мысленно расшифровывая ставшую уже привычной комбинацию.

– У меня больше нет вопросов, – он повернулся к членам экзаменационной комиссии.

Апробация схемы прошла успешно, но дальнейшего применения в практике сдачи экзаменов она не получила. Серьёзные науки доверять мягкому, обманчивому пластику ручек не хотелось, да и отношение к ним было нешуточным – от их усвоения зависело будущее.

Словосочетание «богеве почеру» с тех пор на некоторое время устойчиво вошло в лексикон приятелей, напоминая об этом забавном случае. Как знать, может быть и по сей день оно бы перекочёвывало с одного комплекта шпаргалок на другой, не случись всего того, что произошло со всеми нами чуть позже.