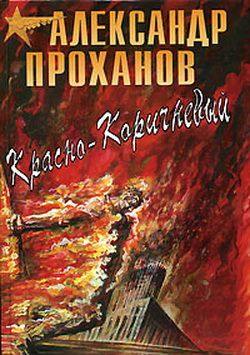

Читать книгу Красно-коричневый - Александр Проханов - Страница 3

Часть первая

Глава третья

ОглавлениеОн вернулся под утро в свою маленькую квартирку на Пушкинской, в сплетение переулков и улочек, где каждая встречала его беззвучным восклицанием и вздохом, узнавала его, и ему хотелось тронуть шершавую стену дома, погладить фонарный столб, прижаться щекой к облупленной линялой колонне.

Они помнили его цветную вязаную шапочку, его пузырящуюся нарядную куртку, когда пробегал по заснеженным тротуарам, мимо сосулек, водостоков, пахнущих сдобой булочных к Патриаршим прудам и на сизом катке, высекая серебристую шипящую искру, оставлял на льду лихой завиток.

Он стоял в своей комнате среди знакомых предметов, и они казались ему уменьшенными, утонченными, ссохшимися, словно потеряли свои соки, цвет, как пролежавшие на солнце плоды.

В последние годы он редко бывал в этой комнате. С тех пор, как не стало мамы, не касался убранства, боясь потревожить ветхий, знакомый с детства уклад, где каждый угол, каждая половица являли собой целый мир с запахами, голосами и образами, и он сам, мальчик, витал повсюду, как легкая тень.

Красный тяжелый гардероб был полон старушечьих одеяний, – темных платьев, изношенных пальто и шляпок, линялых платков и косынок. И если открыть скрипучие дверцы, оттуда, как духи, хлынут знакомые запахи, станут носиться по дому, ударяться о стены и стекла, и он, слушая их слабые шорохи, будет готов разрыдаться.

Письменный стол, полный бумаг, стопок писем, перетянутых цветными нитками, тетрадок с неоконченными воспоминаниями, которые мама читала ему в минуты своей болезни. Он сидел у нее на кровати, сжимал сухую горячую руку, внимал не смыслу, а звуку ее слабого дребезжащего голоса, слыша, как звук удаляется. Хотел его навеки запомнить.

Стройный, из ореха, буфет на гнутых ножках, в завитках и узорах, напоминающий элегантного в шитом камзоле кавалера, был наполнен банками с гречкой, пачками чая и кофе, множеством мелочей, которые мама рассовала по углам буфета, в фарфоровые молочники и кофейники, в перламутровые супницы и сахарницы. И если растворить прозрачные, с нежным дребезжанием дверцы, пахнет старинным настоем пряностей, ванили, корицы, от которых полки буфета стали смуглыми и благоухающими, как сандал.

Книжный шкаф со знакомым орнаментом книг. Старинные, из другой, доисторической жизни, в кожаных переплетах с золотым тиснением, с запахом костяного клея, который вдыхали еще его деды. На нижней полке пухлый, оплетенный кожей фамильный альбом, где собраны картонные, с золотым обрезом фотографии могучих, светлых ликом людей, мужчин и женщин, от которых он ведет свой род, несет на своем лице слабеющий отсвет спокойных их величественных черт, веры в осмысленность бытия, неслучайность появления в мире.

Хлопьянов захотел открыть альбом, но не решился. Встреча с пращурами требовала свежести, избытка сил, а их не хватало перед началом трудного дня.

Он приблизился к зеркалу в старомодной раме, с пролысинами, с толстым замутненным стеклом, в котором дрожала тусклая водянистая радуга. Смотрел на свое отражение. Продолговатое сухое, с запавшими щеками лицо. Узкий сжатый рот. Две резкие складки, сбегавшие к подбородку, в котором, как в яблоке, темнела вмятина. Большой, с остатками загара, перерезанный линиями лоб, под которым не мигая, холодно и отчужденно смотрели серые льдистые глаза. Гладкие поредевшие волосы цвета осенней стерни. Лицо было запаяно в зеркало, как в льдину, и вокруг него чуть мерцали пузырьки застывшего воздуха, рябь замерзшего, залетевшего в льдину ветра.

Хлопьянов старался разглядеть на своем лице черты родового сходства. Обнаруживал их под жестяным налетом. Смеющиеся лица предков были засыпаны пеплом, покрыты окалиной, ржавчиной на его изможденном, отчаявшемся лице.

И вдруг острый, как укол иглы, испуг. Бесшумный взрыв света, расколовший тусклое зеркало. Сквозь брызги льда глянуло детское, счастливое, трепещущее свежестью и любовью лицо. Он мальчик, тянется к зеркалу, изумляется своему отражению, сходству и тождеству с миром. В толстых стеклянных гранях пылает, как умытый росой цветок, сочная радуга.

Вспышка погасла. Стареющее жесткое лицо с угрюмым затравленным взглядом.

Предстоящий день он хотел посвятить встречам и поискам. Выброшенный из армии, отторгнутый от разведки, он искал себе применения. Покинув театры военных действий, оставив после себя рваные кромки растерзанной и умертвленной страны, он вернулся в Москву и искал себе места в жизни. У него был опыт разведчика. Опыт аналитика и знатока агентурной работы. Опыт офицера, добывавшего информацию среди горящих кишлаков, заминированных ущелий, красных песков пустыни. Москва была огромным заминированным ущельем, душной пустыней. И он хотел применить свой опыт. С этим опытом он не отправится в Генеральный штаб, где сидят лишенные армии бездельники-генералы, робкие и трусливые, сломленные в бесчисленных предательствах, купленные и запуганные. Он не пойдет к банкирам, к президентам фондов и фирм, окружающих себя кольцом безопасности, формирующим личные разведки и армии. Не пойдет в услужение к победителям, покорившим его страну. Он, лишенный страны и армии, как партизан в глубоком тылу, будет искать себе подобных, не сломленных, не бросивших оружие в болото, не сорвавших погоны, не зарывших ордена. Он пойдет к оппозиции, к ее вождям, и предложит свой опыт. Опыт военного, опыт офицера разведки.

Он готовился к выходу в город, перебирая поименно известных оппозиционных политиков. Планировал разговор в самых деликатных подробностях.

У него оставалось время, и он решил использовать его для осмотра и смазки оружия. Достал из кобуры пистолет. Выложил на письменный стол масленку, шомпол, чистую тряпицу. Стал разбирать оружие на вороненые, тускло сияющие элементы. Бережно закапывал масло в резные сочленения и скважины.

Пистолет был единственной ценностью, которую он привез с войны. Единственным фетишем, который сберег среди разгромленных селений, спаленных мечетей, переполненных моргов. Был памятью и оставался оружием.

Он взял пистолет с бездыханного тела русского летчика, сбитого над Карабахом огнем азербайджанской зенитки. Летчик-наемник взлетел из Армении, пикировал на горные заставы, бомбил переправу, по которой втягивался в бой азербайджанский батальон. Его подбитый самолет «кувыркаясь» падал в долину, а сам он качался под белым пузырем парашюта, и по нему со всех сторон, со всех застав и постов, из проезжавших бэтээров и танков гвоздили из пулеметов и автоматов. Было видно, как входят в него очереди. Набитый пулями, он медленно снижался к горе. Лежал среди белого шелка, исстрелянный, с рыжим чубом, без документов, без знаков отличия, летчик преданной армии, нанятый на армянские деньги, погибший на мерзкой войне, где сражались обманутые, направленные друг на друга народы. К убитому летчику сбегались потные злые солдаты, заросшие синей щетиной, готовые терзать и расстреливать бездыханное тело. Хлопьянов отбил пилота, погрузил в кузов грузовика. Катили по горной дороге, рыжий чуб, липкий от крови, болтался по грязным доскам. Хлопьянов снял с летчика пистолет, сунул себе под ремень.

Теперь он чистил оружие, сидя за дедовским письменным столом, выложив на зеленое сукно вороненые детали. Золотистая капля масла протекла сквозь ствол, скопилась у дула, капнула на зеленое сукно. И пока она летела, ударялась о ткань, впитывалась в полуистлевшие волокна, Хлопьянов подумал, – он, мальчик, сидит за столом, раскрыл тетрадку, пишет круглыми буквами «корова, цветок, луна». И он же, почти старик, щуря угрюмый глаз, чистит оружие. Капля ружейного масла сорвалась с нарезного ствола, пролетела сквозь целую жизнь.

Он собрал пистолет, засунул его в кобуру. Спрятал в лубь гардероба среди материнских платков и платьев.

Он не был вхож к политическим лидерам оппозиции. Нуждался в рекомендациях. Предложения, с которыми он собирался к ним обратиться, были столь деликатны, что ему могли не поверить. Могли заподозрить в нем провокатора, агента спецслужб. Он нуждался в протекции человека, которому безоговорочно верили. И таким человеком был Клокотов, редактор оппозиционной газеты, где выступали все видные противники режима, «красные» и «белые» патриоты, коммунисты и монархисты, объединенные катастрофой. К Клокотову направил стопы Хлопьянов, вспоминая свои с ним встречи в Афганистане, Карабахе и Приднестровье.

В маленькой приемной редактора он слушал, как безостановочно трещит телефон. Раздраженная красивая секретарша то и дело хватала трубку, перенося из одного разговора в другой свое раздражение, отбивалась от бесчисленных, видимо, на одну и ту же тему, вопросов, – о каком-то суде, о показаниях и свидетелях. Из-под двери редакторского кабинета тянуло табаком, лекарствами, кушаньями и чем-то еще, напоминавшем запах ружейной комнаты, смесью металлических и масляных испарений.

– У него сербы! Он просил подождать! – сказала секретарша, хватая в очередной раз трубку, как хватают кастрюльку с убегающим молоком.

Хлопьянов оглядывал приемную, как перед этим изучал коридоры и подходы к редакции. Не находил охраны, изумлялся легкости, с какой проник в святая святых оппозиции. Клокотов был незащищен, подвергался риску нападений и провокаций.

Он вспомнил, как сопровождал Клокотова на досмотры караванов в пустыне. Вертолет со спецназом мерно кружил над песками, над красными пузырями барханов. Темной цепочкой, как рассыпанные семена, возник караван. Заработал курсовой пулемет, останавливая погонщиков. Вертолет опустился, и солдаты прыгали в горячий песок, разбегались веером, охватывали караван. Клокотов, опережая командира группы, длинными скачками бежал к верблюдам, к набитым полосатым тюкам, к оскаленным мордам, к запыленным темнолицым погонщикам. Хлопьянов, держа автомат, пытался догнать журналиста, оттеснить, заслонить, ожидая разящую очередь. Вечером в глинобитной казарме они пили спирт, жарко говорили. Хлопьянов пытался понять, в чем природа этой шальной и безумной смелости, неоправданного невоенного риска. Выходили из саманного дома, разгоряченные стояли под звездами. Слушали высокий ветер пустыни.

Или позже, в Приднестровье, в расположении батальона «Днестр», Клокотов шел во весь рост по узенькой тропке под прицелами снайперов. К реке, к бетонной плотине, сквозь мешки с песком, стальные избитые пулями плиты, за линию обороны. Стоял не прячась над пенной водой, освещенный солнцем. Хлопьянов прикрывал его плечом, чувствовал, как скользит по бровям, переносице, тончайший лучик снайпера, щекотит и жалит лоб.

Или прежде, в Карабахе, где снова свела их судьба. Жили в Степанакерте, в расположении полка. Клокотов уходил в город, подсаживался в машину к армянским боевикам, и те увозили его в потаенные урочища, в горные убежища. Хлопьянов был готов поднять по тревоге бронегруппу, кинуться на поиски друга. К вечеру Клокотов возвращался утомленный, хмельной от чачи. Рылся в блокноте, и на его усталом, красном от загара лице появлялось знакомое шальное выражение.

Теперь, сидя в приемной, Хлопьянов пытался понять природу его безумной, связанной со смертельным риском погони.

Дверь кабинета распахнулась. Вместе с жарким хлопком воздуха вывалилась гурьба черноволосых шумных людей, окруженных табачным дымом и винным духом. Клокотов, гогоча вместе с ними, раздавая последние поцелуи и рукопожатия, напутствовал их:

– Передайте Караджичу, я печатаю его стихи! Брат Радован сказал: «Сербов и русских триста миллионов!»… До встречи в Сараево!

Увидел Клокотова, обнял. Обнимая ввел в кабинет, проводя мимо уставленного бутылками стола, мимо стен с черно-белыми газетными оттисками. Усадил в кресло рядом с хрустальной, переполненной окурками пепельницей.

– Наконец-то я могу тебя принять, могу тебя угостить!

Секретарша убрала со стола, вытряхнула пепельницу. Принесла бутылку коньяка и ломтики копченого мяса.

– Ты здесь, у меня! – повторял Клокотов. – Как я рад тебя видеть!

Хлопьянов осматривал комнату, и хозяин зорко, весело следил за его взглядом, отпуская короткие реплики.

– Этот красный флаг, на который ты смотришь, побывал в космосе на «Салюте». Подарок космонавтов!.. – алое, истрепанное по краям полотнище, с серпом и молотом, висело над рабочим столом. А рядом, на тяжелом древке, полусвернутое, склонилось черно-золотое, имперское знамя, увенчанное двуглавым орлом. – А это принесли монархисты. Вынесем завтра на крестный ход!

В углу висел коричневый смуглый Спас.

– А это дар Православного братства, освящен в Оптиной пустыни. Закопченная танковая гильза украшала подоконник.

– Казачки из Абхазии принесли сувенир!

В хрустальной вазе огненно, ярко краснели тюльпаны, острые плотно сжатые бутоны, готовые вот-вот распуститься.

– А это так, поклонница газеты! – усмехнулся Клокотов, усаживая Хлопьянова за стол. – Давай-ка за встречу!

Пока открывалась коньячная, с приднестровским аистом бутылка, Хлопьянов смотрел в окно, где близкие, далекие, топорщились жестяные крыши, темнели слуховые окна, и лоб, переносица ощутили вдруг знакомое щекотание. Словно над бровями ползала крохотная мошка оптического прицела. Он вновь изумился незащищенности Клокотова, не пожелавшего задернуть штору на окне кабинета.

Они чокнулись, выпили, и Хлопьянов, повествуя Клокотову о своих заботах, вспоминал его небритое, воспаленное от ультрафиолета пустыни лицо, саманную стену с трофейной саблей, прислоненные к стене автоматы.

– Все, о чем просишь, сделаю. Позвоню друзьям. Дам рекомендацию. Но на многое не рассчитывай. У каждого из них своя голова, своя мнительность, своя ревность. Впрочем, сам все увидишь!..

Дверь отворилась, и в кабинет вошел высокий светлобородый священник в черном до пола подряснике, в бархатной лиловой скуфейке, из-под которой сияли, ласково лучились глаза. Эти лучи продолжали струиться с золотистых пушисто-прозрачных бороды и усов.

Священник от порога поискал глазами, нашел образ Спаса, перекрестился, гибко согнувшись в талии. Клокотов вскочил, радостно шагнул под благословение, и пока целовал длинную протянутую кисть, Хлопьянов вспомнил, – Клокотов, запыхавшись, проныривает под мордой верблюда, ощупывает полосатый притороченный тюк, а в нем, в Хлопьянове, страх, вот сейчас погонщик распахнет балахон, тускло вспыхнет металл, ударит в упор автоматная очередь.

– Отец Владимир, разделите с нами трапезу! – радовался его появлению Клокотов. – Познакомьтесь, – мой друг военный. Тоже нищий духом!..

– Очень рад, – сказал священник, пожимая Хлопьянову руку своими теплыми несильными пальцами. – Почему-то я сразу решил, что вы военный.

Лучистые глаза оглядывали Хлопьянова, и тот почувствовал вдруг удивительное доверие, внезапное облегчение, словно его напряженная ожесточенная воля на мгновение ослабела, и он передал себя во власть этого молодого священника.

– Не стану вас отвлекать, – сказал отец Владимир. – Хочу взглянуть на мой материал в газете.

Клокотов снял со стены тисненый газетный лист, на котором черно и крупно было начертано «Символ веры», и протянул священнику.

– Отче, поверьте, я очень дорожу нашей дружбой. Ваши проповеди находят у читателей глубокий отклик. Ваш призыв к покаянию необходим нашей радикальной газете. Но все же, отче, не слишком ли духовенство увлеклось этой проповедью смирения? Не этим ли оно любезно властям? Власть закрывает оборонный завод и открывает рядом часовню. Распиливает могучий авианосец и реставрирует малый храм. Не прикрывает ли власть церковной ризой свой богомерзкий образ?

– Власть – потому и власть, что желает властвовать. Но не она властвует на небесах и не она – на земле, а ею властвует Бог. Ее деяниями наущаются люди. Стало быть, так Богу угодно, чтобы закрывались заводы, символы мнимого земного могущества, а рядом с ними возносились дома Божий. Ведь сказано старцами, что должно исполниться число крестов на Руси, на могилах праведников и на храмах Божиих. И тогда спасемся!

Отец Владимир держал на весу газетную полосу, и она изгибалась, как свиток в руках пророка. Еще вчера Хлопьянов сердился на Катю, за ее призыв к покаянию. Теперь же священник говорил то же самое, но это не вызывало протеста. В словах священника чудился смысл, добытый из древних колодцев, и хотелось в них заглянуть, в их гулкий глубинный сумрак, и в темной воде увидеть звезду.

– Почему-то с православием связывают только кротость и смирение! – Клокотов, недовольный ответом, загорался, противоречил священнику. – Но мы знаем Церковь Воинствующую, небесную рать с ангелами и архангелами, с грозными небесными силами, подобными пучку лучезарного света! Она одолевает тьму кромешную, повергает твердыню ада! Именно Церковь Воинствующая вкладывала в длань Димитрия Донского карающий меч! Именно она говорила устами Гермогена, патриарха Тихона! Где же сейчас это слово? Где рокот вещих слов, подымающих Русь на битву?

Белый свиток с начертанными письменами сверкал на фоне темных одежд. Глаза священника сияли знанием, добытым из чистейших источников, и он отвечал:

– Бог говорит с каждым из нас в отдельности. Вдыхает в каждое ухо свое особое слово. Одни из нас слышат глас Божий в проповедях митрополита Иоанна. Другие в тихих словах приходского батюшки. Для третьих Бог открывается в знамениях. Эти знамения говорят о близких скорбях земли русской, о продолжении народных страданий.

– Мы, политики, изнемогаем от усталости! – Клокотова не устраивали ответы священника, и он возражал, рискуя быть нелюбезным. – Хотим достучаться до народа, разбудить его, оглушенного, опоенного! Орем до хрипоты на митингах! Изощряемся в газетных статьях! А церковь, от которой ждем помощи, которая заступница, – молчит! Почему не встает за поруганную честь и совесть? Почему не взывает с амвона?

– Православная церковь может говорить только с православным, воцерковленным народом на языке сокровенных православных святынь. Не языком листовок и митингов, а языком молитв. Для того, чтобы народ услышал церковь, он должен вернуться в лоно церкви. Духовенство, монахи, старцы молятся за Россию перед Господом день и ночь, и если Россия еще стоит и не пала, то лишь благодаря этим немолчным молитвам. Я вам опять говорю, без веры в Господа у вас, политиков, ничего не выйдет. Опять проиграете, затянете народ в очередную беду. Без Бога на Руси ничего доброго не случается, а только с Богом!

– Пока вы, отче, будете ждать воцерковления народа, народ исчезнет! Его просто уморят. Почему церковь не ополчается на сатанинскую власть? Почему не погонит ее крестом? Почему позволяет кремлевским безбожникам стоять в храме со свечей и иконой на великий соблазн людям?

– В храме всегда бесов больше. Они идут в Божий дом, чтобы осквернить его и испакостить. На Русь пришли бесы. Предстоит ужасная, последняя схватка, и нам всем не уклониться, ни священнику, ни политику, ни военному. – отец Владимир посмотрел на Хлопьянова. – Нам всем придется претерпеть за Россию, придется пострадать за Христа! Но не надо отчаиваться. Ибо кого Бог любит, тому и дает пострадать!

Свиток в руках священника звенел, как фольга, источал тончайший серебряный свет. Полупрозрачная борода, золотистые усы излучали сияние. Он был властен и в то же время кроток. Добр и одновременно непреклонен. Молод и библейски стар. Хлопьянов слушал его проповедь о предстоящих страданиях и вдруг соединил его образ с Катей, с ее рассказом о каком-то отце Владимире, о духовном пастыре. Именно он, этот пастырь, стоял теперь перед ним, и речи, которые он произносил, слышала Катя.

Хлопьянов вдруг испугался. Отдернутая штора, окно. Жестяные ребристые крыши. Слуховые подслеповатые щели. Тончайший луч прорезает пространство, шарит по комнате, скользит по рукам Хлопьянова, по красному, побывавшему в космосе флагу, по плечу Клокотова, по свитку в руках священника. Зажигает крохотную ядовитую каплю на усах. Останавливается на лбу под скуфейкой. И сейчас раздастся звон пробиваемого стекла, и на лбу священника брызнет красная рана, и он станет падать спиной к стене, заслоняясь бумажным листом. Этот страх был столь велик, что Хлопьянов стал подыматься, чтобы оттолкнуть священника, отодвинуть его от окна. Но тот сам отступил и шагнул к дверям.

– Так что же вам подсказывает ваше предчувствие, отец Владимир? – не хотел отпускать его Клокотов. – Что, как вы полагаете, ждет нас в ближайшие дни?

– Не могу сказать. Я не пророк. Но сердце болит, чувствует большую беду, – он повернулся к Хлопьянову: – Вы, я чувствую, переживаете душевную тревогу. Может, я могу вам чем-то помочь? Знаете, сейчас в Москве находится удивительный человек, схимоиеромонах Филадельф. Он приехал из Оптиной на лечение. Очень плох, может в любой день умереть. Но духом светел и благостен. Приглашаю вас к нему. Одна встреча с ним может оказаться спасительной.

Он поклонился обоим в пояс. Перекрестил их тонкой щепотью. И Хлопьянову казалось, по комнате скачет, танцует крохотная раскаленная точка.

Они остались одни. Клокотов выпил рюмку, хватая тонкий ломоть копченого мяса. Язвил, негодовал, грозил невидимым, окружавшим его врагам:

– Мрази! Хотят закрыть газету! Видишь ли, будет суд! А я им сказал: «Нас остановит только пуля!»… Так, значит, тебе нужны верительные грамоты? Дам, не волнуйся! – в его лице мелькнуло знакомое Хлопьянову шальное выражение, когда двумя бэтээрами спускались с Саланга, и горячий ветер ущелья приклеивал рубаху к груди, чернели по сторонам остовы сгоревших наливников, и кружил в синеве, как малое семечко, вертолет разведки.

В дверь постучали. Вошла, улыбаясь, женщина. Высокая, в длинной юбке, с бело-желтыми волосами, с черными вразлет бровями, под которыми влажно, ярко светились глаза. Ее узкое прелестное лицо, по-восточному красивое и живое, было знакомо Хлопьянову по множеству телепередач, где язвительные репортеры старались ее оскорбить, помещали среди красных знамен и бушующих толп, бесстыдно искажая ее лик в отвратительном пузыре короткофокусной оптики.

– Сажи! – кинулся ее встречать Клокотов. – Великолепная и всегда желанная Сажи!

Он целовал ей руку церемонно и шутливо. В его легкомысленных ухаживаниях были настоящая радость и обожание. Женщина это чувствовала, позволяла целовать руку. Усаживалась, прямая и стройная, расправляя на коленях широкую юбку.

– Милая Сажи, вы знаете, как я вас ценю! – продолжал Клокотов. – В нашей оппозиции много выдающихся, чистых духом людей. Но вы самая светлая, самая благородная и отважная! Позволю себе это сравнение, но вы как статуя на носу нашего оппозиционного корабля. Летите навстречу соленым брызгам, принимаете удары волн!

Они оба смеялись. Хлопьянов видел золоченую резную деву, украшавшую остроконечный корабль. Распущенные волосы, выпуклую грудь, о которую разбиваются зеленые шумные волны. Любовался ими обоими, улавливал на их лицах одинаковое упоение.

– Ваша статья прекрасна. Она служит украшением номера, – Клокотов оглянулся на стену, где висели черно-белые газетные оттиски и сквозила пустота, оставшаяся после ухода священника. – Рядом с вашей другая статья доброжелательно отзывается о Хасбулатове и Руцком. Хотя бы на газетной полосе вы примирились друг с другом!

Она вдруг потемнела лицом. Ее темные брови сжались. На высоком лбу под золотистыми волосами прочертилась линия. Тонкие ноздри затрепетали от быстрого гневного дыхания.

– Они предатели!.. Не говорите о них!.. Они главные виновники и предатели!.. Вы доверяете им, а они предадут вас! Разве вы не помните, как Руцкой обещал вам по телевизору десять лет тюрьмы, когда вы написали «Слово к народу»! Разве вы забыли, что Хасбулатов был главный, кто разрушил Советский Союз! Они сейчас ищут с нами дружбы, потому что их карьера шатается. Они используют нас, а потом предадут! Вот увидите, будет огромное для всех нас несчастье!

– Дорогая Сажи, это в любви и дружбе бывает предательство! – Клокотов, огорченный своим неосторожным высказыванием, старался ее успокоить. – В политике это называется эволюция взглядов, искусство компромиссов. Вчерашние противники эволюционируют в партнеров, союзников.

– Предатели остаются предателями! Судьба их накажет!.. Когда я проводила наш нелегальный Съезд народных депутатов СССР, Хасбулатов травил нас, посылал за нами ОМОН, не давал помещения. Он грозил нам тюрьмой. Когда мы все-таки собрались в подмосковной деревне, в клубе, он велел отключить в помещении свет! Мы провели наш съезд при свечах… Я сказала тогда, – будет день, когда и ему не позволят провести его Съезд, на него натравят ОМОН, и он будет сидеть в черном холодном зале при свечах! Пусть тогда вспомнит меня!.. Я сказала Руцкому: «Если ты грозил патриотам Советского Союза тюрьмой, то будет и тебе тюрьма!..»

Она говорила яростно, уже не Клокотову, а огромному скопищу людей, среди знамен, прожекторов, на сумрачной, туманной от изморози площади. Мегафонный рокот катился над головами, как огромное кованое колесо по булыжникам, к млечному, размытому, словно облако, Манежу. Площадь вздыхала, ахала на каждый ее возглас, держала над собой в пучке раскаленных лучей.

– Когда Горбачев по приказу Ельцина разогнал народных депутатов, я встала у них на пути. «Останьтесь! не предавайте народ! Не предавайте Советский Союз!» А они, потупив глаза, проходили мимо, – боевые генералы, директора огромных заводов, знаменитые писатели, прославленные рабочие. Они знали, что предают, и все равно уходили! Только Алкснис и Макашов остались. Но нас было слишком мало!..

Хлопьянов жадно внимал. Эта женщина, беззащитная в своей женственности и отваге, искупала тупую покорность и глупость откормленных холуев и чинуш, которых, как баранов, уводили на бойню, и они в своих орденах и регалиях величаво и тупо уводили на убой великое государство. И только она, прелестная беззащитная женщина, встала у них на пути.

– Я сказала Горбачеву: «Вы предатель, Михаил Сергеевич! Сейчас вы разгоняете депутатов, но и вас прогонят! Вы останетесь никому не нужный, всеми презираемый! Вспомните мои слова! „А он мне зло: «Вы сумасшедшая!..“ Ну и где теперь Горбачев? Его ненавидят даже прежние друзья. Он посмешище и позорище! Его еще будут судить, будут казнить страшной казнью! Ибо не было в истории народов предателей на троне, которые отдают врагу свою страну, предают свой народ! Пусть я буду старухой, пусть в рубище, с клюкой и горбом, но я доберусь на этот суд! Буду его судить вместе с народом!..

Хлопьянов остро, до головокружения ощутил ее женственность, ее беззащитность и обреченность среди слепых непомерных сил, сдвигающих континенты, опрокидьшающих страны и царства, унося в преисподнюю племена и народы. Тысячи окружавших ее соглядатаев жадно следили за ней, тянули к ней похотливые руки, стремились ее захватить.

Хлопьянов был готов вскочить, заслонить солнечный квадрат окна, за которым крыши топорщились, как перепонки дракона, чернели слуховые проемы, и в каждом мог вспыхнуть лучик прицела.

Она словно почувствовала его порыв. Улыбнулась, обращаясь к нему, снова милая, очаровательная женщина с соломенно-желтыми волосами.

– У вас всегда хорошие люди, – сказала она Клокотову. – Я к вам прихожу огорченная, раздраженная, и отдыхаю душой. Я вас люблю, – сказала она им обоим. – Вы позволите мне взять газетную полосу, прочитать статью?

Клокотов передал ей шуршащий, с черной графикой газетный лист. Она поклонилась и унесла трепещущую бумагу. Ее уже не было, а в воздухе витал тонкий запах ее духов, золотистый отсвет ее волос.

Они недолго оставались одни. Дверь отворилась, и в нее осторожно, бочком, робко оглядываясь, делая знаки глазами, вошел человек. Он ступал осторожно и мягко, как бы не хрустнул под ногою сучок, не взлетела пугливая птица. Полный, с округлым лицом, в неряшливо надетом костюме, он прошел к столу, как по жердочке, невнятно поздоровался.

– Дорогой Анатолий Степанович, – радостно приветствовал его Клокотов, и это громкое, с упоминанием имени, приветствие отозвалось испугом на лице человека. – Искал вас по всем телефонам! Наверное прятались?… Ваша статья на выходе. Вы обязательно должны ее посмотреть. Уж больно деликатная тема.

– Я предпочитаю не подходить к телефонам. Мне кажется, они все прослушиваются. Сейчас, когда к вам шел, за мной увязались какие-то два подозрительных типа… Мне нужно с вами поговорить, доверительно… – вошедший мигал влажными бледно-синими глазами и подозрительно смотрел на Хлопьянова.

– Это мой друг, брат! – успокаивал его Клокотов. – Он знает все, что знаю я. Он может помочь и советом, и делом. Говорите при нем!

Человек успокоился, подсел к столу. Клокотов представил его:

– Это наш замечательный физик, разработчик «пучкового оружия». Лауреат Ленинской премии… Рюмочку коньяку, Анатолий Степанович?

Физик испуганно замотал головой, обвел глазами комнату:

– Вы проверяли комнату? У вас здесь можно разговаривать?

– Все мои секреты я публикую в газете. И главный из них в том, что я ненавижу Ельцина! – Последние слова Клокотов прокричал во все углы комнаты, как если бы там были установлены подслушивающие устройства, и он доносил свою ненависть до главного осведомителя.

– Вы должны знать, – продолжал физик полушепотом, с мучительным недоверием к самому воздуху, в котором разносились слова. – Вы – единственный человек, которому я доверяю… Я унес из института мои секретные записи, формулы, характеристики, итоги лабораторных испытаний… Мы опередили американцев на десять лет… Есть уникальные открытия… Я не хочу, чтобы они попали в руки противника… Новый директор – масон, демократ. Уже приводил в институт офицеров ЦРУ!.. Отдает им секреты… Я унес мои секреты с собой, и хочу, чтобы вы знали, где они хранятся… Если меня убьют, вы возьмете тетради…

Он притянул к себе лист бумаги и, прикрывая его ладонью, чтобы не увидел Хлопьянов, что-то быстро писал и чертил. Видимо, адрес тайной квартиры, расположение мебели в комнате, тайник, где хранились документы. Передал Клокотову, с облегчением выдохнул, словно скинул груз, переложил его на другого.

– Если меня убьют, вы возьмете эти бумаги и отдадите правительству, когда в него вернутся патриоты. Будущей России, у которой отняли оборону и армию, потребуется сверхмощное оружие, чтобы выиграть время на восстановление. Мы не можем допустить, чтобы враг распоряжался этим оружием…

Хлопьянов смотрел на пугливого человека, который обладал государственной тайной, добытой на ядерных полигонах и космических станциях. Он служил своему государству, находил в этом служении высший смысл и тем был похож на Хлопьянова. Теперь, когда государство валялось в обломках, он вытаскивал из-под этих обломков крупицы, спасал их для будущего. Он был похож на муравья, уносившего из растоптанного муравейника драгоценную живую личинку, чтобы спасти свой род и продолжить в будущем жизнь. Все они оказались под обломками громадного упавшего купола. Выкапывали из-под него осколки мозаик и фресок, остатки великого целого, чтобы в будущем сложить воедино.

– Я не могу дотянуться до Кремля, где засел предатель!.. Не могу дотянуться до МИДа, где укрылся слюнявый мерзавец!.. Ни до кого не могу дотянуться!.. А они до меня дотянулись… Их телевидение до меня дотянулось!.. Каждый день, в каждом доме начинается пытка, в которой пытают миллионы людей!.. Оскорбляют, лишают воли, навевают бреды, парализуют сознание, внушают мании… Ссорят детей с отцами, растлевают девочек, оскверняют святыни… Целая культура пыток, которой не знало средневековье… «Останкино» – огромная пыточная камера. Те люди, которые приходят протестовать к «Останкину», – это не вынесшие страданий!.. Они все в ожогах, переломах, порезах!.. И вот что я вам хочу предложить…

Хлопьянов чувствовал свое с ним родство. Он тоже был отравлен мучительными ядами, гулявшими в крови. Эти токсины обжигали нервные центры, меняли биоритмы. Действовали, как наркотик, заставляя помимо воли несколько раз на дню включать телевизор. Погружали зрачки в голубоватую муть, из которой выплывали отвратительные монстры, туманные чудовища, образы ада. Превращали сознание в кошмар, в наваждение. Опустошали разум в течение десяти минут, высасывали живые впечатления и мысли, наполняли дымом страдания. Он выключал телевизор, пребывая в обмороке. Несколько часов задыхался и корчился, наглотавшись ядовитого зелья.

– Мы не можем штурмовать «Останкино»! – продолжал физик. – Я ходил туда вместе с Анпиловым. Нас расстреляют в упор… Мы не можем упросить преступников прекратить пытку, допустить на экраны русских писателей и артистов… Но мы можем заставить их замолчать!..

Он втянул голову в плечи, как пингвин. Обвел глазами углы, потолок, убеждаясь в том, что в стенах нет ушных раковин.

– Мы можем их заткнуть!.. Я могу сконструировать квантовый генератор, который одним импульсом выведет их из строя!.. Мы подкатим грузовик в район башни, генерируем одноразовый импульс, и у них сгорят все тонкие блоки, и они умолкнут!.. На месяц, на два, пока не произведут им замену!.. Для этого мне нужен один миллион! Помогите мне достать миллион!..

Он опять рисовал на листе устройство генератора. Чертил подъездные пути к Останкинской башне. Место, где он установит грузовик. Глаза его горели, щеки покрылись румянцем. Он не был беззащитной гонимой жертвой. Был борец, партизан, народный мститель.

Хлопьянов любил его, чувствовал свое с ним родство. И вдруг ощутил укол иглы в сердце, тончайшую боль и страдание. Этот тучный, похожий на большого ребенка физик был беззащитен. На него сквозь стены и окна были направлены окуляры, микрофоны подслушивания. Его замыслы были известны врагу. Он был уязвим. Уже шарила, скакала по чертежу, по пухлым рукам крохотная огненная точка.

Но тот не замечал и витийствовал:

– Мы победим!.. Россия победит!.. Высший разум России победит!.. Ноосфера, где присутствуют энергии, питавшие Россию тысячи лет, выстоит перед напором антимира!.. Энтропия невозможна!.. Сегодняшняя катастрофа России – это наш вклад в мировую победу над энтропией!.. Мы все – борцы с энтропией!..

Клокотов поощрял его, любовался им. Созерцал прозрачные, окружавшие планету пространства, где, как духи, витали образы тысячелетней России, хранили ее от погибели.

Снял со стены газетную полосу, протянул физику. Тот бережно принял, словно стяг, готовый поцеловать край трепещущего полотнища.

Нашел на полосе свой материал. Близоруко сощурил глаза, в которых вновь появился испуг.

– Только прошу под псевдонимом, без имени… Как вы обещали… Они могут вычислить… Я посмотрю, чтоб следов не осталось…

Поднялся и, неся полосу, пошел из кабинета, тем же путем, по стенке, словно именно там была проложена узкая безопасная тропка среди минных полей.

И минуты не просидели вдвоем. В кабинет вошел человек в драных джинсах, в грубых рабочих бутсах, в черном матросском бушлате. Из-под зеленого полувоенного картуза блестели темные очки. Пальцы, поправлявшие металлическую оправу, были украшены черным перстнем. Он вошел небрежно, но, несмотря на нелепое неряшливое облачение, в нем чувствовался едва уловимый маскарад. Его обветшалое одеяние, если хорошо приглядеться, было умело подобрано из прочных тканей с дырами и прорехами на тщательно выбранных местах. Так одевается актер в бутафорский костюм, сшитый театральным портным специально для роли.

Клокотов, чуткий к своим посетителям, – смиренно, с благоговением подходивший под благословение священника, галантно целовавший руку очаровательной женщине, внимательно, как врач, внимавший пугливому физику, – Клокотов весело, по-петушиному встрепенулся и озорно воскликнул:

– Это ты, Фрэдичка! – он раскрыл объятия вошедшему, но не принял его в эти объятия, а лишь поместил в большую воздушную сферу, занося его вместе с этой сферой в комнату и усаживая за стол. – Узнал о твоем прибытии из Парижа по крупному скоплению панков в местах традиционного спаривания и по нескольким ярким скандалам в бульварной прессе!.. Наконец ты пришел ко мне!

Хлопьянов пристально наблюдал за вошедшим. Здесь, в кабинете редактора, ему открывалась возможность наблюдать и исследовать тех, кого принято называть оппозицией. Он явился в Москву, как на другую планету, где существовали иные законы, действовали иные люди, – в казармах, штабах, в местах агентурных явок, – и теперь погружался в неизведанный мир. Задача, которую он поставил, требовала изучения этого мира, особей, его населявших. Кабинет оппозиционной газеты был уникальной лабораторией, где он ставил свои первые опыты.

– Вы напрасно мною пренебрегаете! – Фрэдичка с порога стал упрекать Клокотова, продолжая какой-то прежний, неизвестный Хлопьянову спор. – Я приведу вам самый яростный взрывной оппозиционный контингент, – панков! Вчера вел рок-концерт, на который притащились все московские панки. Три тысячи парней забаррикадировали улицы, швыряли в трамваи камни, разнесли в щепки Дом культуры. И все под ультрапатриотические лозунги! ОМОНу пришлось палить в воздух!.. Ваша оппозиция – постная, битая молью! Она в партийных сюртуках или в подряснике! От нее пахнет обкомовской парикмахерской или церковным ладаном! А я могу бросить в ваше болото гремучую смесь анархизма и рок-культуры! Он был хрупкий, подвижный, с точными движениями маленьких чистых рук. Хлопьянов представлял его в пучке синеватого ртутного света среди громыхающих музыкантов, окруженного ревом, белым пламенем, металлическим дымом, в котором колыхалось множество поднятых рук, и все они славили хрупкого, в черном бушлате и истрепанных джинсах кумира.

– Я вернулся из Парижа в Москву! Мне абсолютно ясно, здесь, в России, не в тухлой Европе, а в Москве, назревает возможность долгожданного национального взрыва! Энергия оскорбленной нации рванет взрывом, разнесет в клочья систему! Россия, – это зияющая брешь в мировом порядке. Из этой пробоины величиной в шестую часть света в мир ворвется хаос! Благословенный русский хаос! Я владею способами управления хаосом! Предлагаю вам этот метод!

Хлопьянов воспринимал его как произведение искусства. Загримированный под матроса актер не был политиком. Но вносил в политику дымный мерцающий конус лучей, в котором бурлила, кипела плазма разрушения, проедавшая все жесткие конструкции и формы. Если ее сфокусировать и направить, эта плазма станет сверхмощным лучом, способным разрушить систему. Еще недавно этот лазер, попавший в руки врагов, жег и крушил одряхлевшие двутавры державы. Теперь появлялась возможность развернуть его в сторону противника, сжечь его. Человек в бушлате с черным перстнем на белой руке владел боевым искусством. И задачей политиков было найти ему точное место, встроить в ряды оппозиции.

– Когда я воевал в Боснии под Сараево, я ходил в атаку! Знаю, что такое очистительный восторг атаки! Пограничная черта в душе, за которой – ослепительное «ничто»! Зеленая гора, луч солнца сквозь дубы, прямо тебе в глаза, ты бежишь на гору и знаешь: сейчас ты превратишься в ослепительное «ничто»!.. Осенью Москва покроется баррикадами! Я приведу на эти баррикады десять тысяч панков. Они под музыку, не обращая внимания на ваши хоругви, на дубины и автоматы ОМОНа, будут отстаивать свое ослепительное «ничто»!

А у Хлопьянова в который уж раз – повторение ошеломляющего чувства беспомощности. Этот артистический, владеющий словом и жестом человек, еще наполовину иностранец, помещенный в пятно прожектора, был весь на виду, был мишенью. Крохотное пятнышко смерти буравило его лоб под картузом, дужку очков, лацкан бушлата. Искало место, куда лучше и вернее вонзить острие.

– Ну я пойду, – прощался Фрэдичка, снимая со стены газетную полосу. – В машине меня ждет подруга. Она не может ждать слишком долго, с ней случается истерика. С тех пор, как я отнял у нее наркотики, она не может находиться одна… Приходи в варьете! – он пожал руку Клокотову. – Она будет петь ночью обнаженная. Она талантливая шансонье и отличная фотомодель. Но не может оставаться одна.

Вышел, слегка кивнув Хлопьянову, оставляя после себя искрящуюся пустоту, которая секунду оставалась незаполненной.

Наконец, им было суждено остаться вдвоем. Они сидели за столом с остатками трапезы. Между ними в вазе стоял букет тюльпанов, плотные остроконечные бутоны, красно-золотые, на сочных стеблях. Хлопьянову казалось, вокруг букета разливается прозрачное зарево.

– Я дам тебе рекомендации ко всем оппозиционным вождям, – Клокотов погружал лицо в прозрачное, исходящее от цветов сияние. – Ты пойдешь к «левым» и «правым». К коммунистам и монархистам. Все они встретятся с тобой, будут откровенны и искренни. Но боюсь, они не смогут воспользоваться твоими услугами. Состояние их партий и движений таково, что они не способны создать современные аналитические центры, структуры безопасности и контрразведки. Ты столкнешься с риторикой, с завышенным самомнением, с политическим театром вместо политической стратегии. Я их ценю, преклоняюсь перед ними. Все они – яркие люди, самоотверженные патриоты. Но они не в состоянии воспользоваться твоим опытом кадрового офицера разведки.

Хлопьянов старался понять и запомнить. Сопоставлял услышанное с тем, что увидел в этом кабинете, куда являлись оппозиционеры. Как манекенщицы, они поворачивались перед ним, показывая каждый свое одеяние, свой жест и свой силуэт. И он изучал их коллекцию, их стиль. Клокотов был частью этой коллекции, и его наблюдал Хлопьянов.

– Но ведь вас истребят! – воскликнул Хлопьянов. – Вас перестреляют по одному или заманят в ловушку всех вместе! Выставят на посмешище или сделают чудовищем! Вас переиграют, ибо о каждом из вас все известно! Ваши досье, ваши психологические портреты введены в компьютеры! Ваши митинги и конгрессы пропущены сквозь фильтры аналитиков! Вас будут вести каждого в отдельности и всех вместе, пока не приведут в яму! Нельзя бороться с противником, который разрушил великую страну, крупнейшую армию, талантливейшую разведку, – нельзя с ним бороться с помощью транспарантов и мегафонов! Нужна структура безопасности. Я готов ее создать, привести в нее опытных специалистов разведки!

– Быть может, ты прав, и нас выбьют! Иногда я почти уверен, что выбьют! Сажусь по утрам в машину, поворачиваю ключ зажигания и жду, что взорвусь! Я нашел в моем кабинете два подслушивающих устройства, не исключаю, что все мои переговоры и встречи становятся известны врагу! Жду сквозь окно выстрел снайпера! Но я заставляю себя не задергивать шторы, заставляю каждое утро садиться в машину! Если нервы сдадут и я струшу, все покатится вниз!

Глаза Клокотова сжались в темные щели, в которых зажглись золотые точки, – отражения стоящих в вазе цветов. Хлопьянов узнал выражение яростного отчаяния, как тогда на Саланге, когда рвались и взбухали цистерны, выпрыгивал из кабины водитель в смоляном огне, пули чертили по обочине дымную дорожку, и Клокотов по пояс в люке жадно смотрел, как медленно, словно горящий стог, обрушивается в пропасть, разваливается на куски наливник. То же выражение отрешенного восторга было теперь на его лице.

– Что тобой движет, если уверен, что тебя прибьют? Что заставляет действовать, если знаешь, что разгромят?

– Когда в Отечественную окружали дивизию в лесах и болотах, начинали сжимать кольцо, бомбить авиацией, расстреливать артиллерией, одни кричали: «Нас разгромили! Идем сдаваться!» – бросали оружие, шли сдаваться и их, безоружных, убивали… Другие говорили: «Нас разгромили, все безнадежно, поэтому будем сражаться до последнего!» – сражались, умирали, но некоторые прорывали окружение и выходили к своим… Я принадлежу к последним! Я действую как бы уже после конца света! Как будто меня уже убили! Но это делает меня бесстрашным!.. Моя задача, задача моей газеты, – продемонстрировать людям бесстрашие!.. «Вы нас разгромили, – кричим мы врагам, – но мы вырвали чеку у гранаты и идем во весь рост!»

Он жарко дышал, улыбался длинной улыбкой. Его узкие глаза золотились звериными точками. Хлопьянов увидел, как от его дыхания, от его яростных слов один бутон стал медленно распускаться. Обнаруживал свою черно-алую сердцевину. Раскрылся, трепетал у его лица, словно из букета донесся бесшумный ответ на его откровения.

– Вижу впереди большие испытания! Непомерные траты! Будут несчастья, будут аресты, казни, пытки! Здесь, в Москве, у наших очагов и порогов! Но мы дали обет бесстрашия, и люди услышали наш обет, смотрят на нас своими заплаканными глазами!

Еще один бутон бесшумно лопнул, раскрыл алое пульсирующее лоно. Потянулся к его губам, зрачкам, близкому горячему лбу.

– На всех, кто в час беды не сдался, не пал перед врагом на колени, не пошел в услужение, в унизительный плен, – на всех благодать! Отец Владимир, которого ты видел, говорит: «Грядет пора новомучеников! Их жертвой спасется Россия!»

Хлопьянов слушал друга, страдал, восторгался. Находил свое с ним сходство, родство. Видел их общую беззащитность, обреченность. Любил их всех, был готов разделить их долю.

Внезапно один из бутонов, близко от его губ и зрачков, шевельнулся, стал раскрываться, направлял в него ало-золотые, излетающие из сердцевины лучи.

Они сидели, два товарища, два солдата великой разгромленной армии. Два несдавшихся бойца. И огромный красный букет пламенел перед ними.