Читать книгу Сумма поэтики (сборник) - Александр Скидан - Страница 3

На сайте Литреса книга снята с продажи.

I

Длящееся настоящее[2]

ОглавлениеАндрей Николев. Елисейские радости / Предисл. и подготовка текста Глеба Морева. – М.: ОГИ, 2001. – 64 с

История, в том числе и история литературы, пишется победителями. Поэтому необходимо «чесать историю против шерсти», вновь и вновь пытаться «вырвать традицию у конформизма, который стремится воцариться над нею»[3]. И сподвигнуть на это способны не триумфаторы, а «проклятые», инакопишущие, те, чье письмо выходит за пределы актуального порядка истины, преодолевая рамки социальных, логических, языковых норм и подвергая пересмотру границы и само понятие литературы. В чем, собственно, и заключается (их) современность.

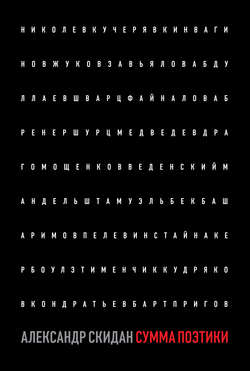

В историческом сломе 1920 – 1930-х годов, как он проступает в (пост-) катастрофическом письме Вагинова, Ильязда, Николева, Введенского, Хармса, Поплавского, Кузмина, в «Египетской марке» и статьях Мандельштама, я вижу параллель и потенциал для осмысления сегодняшней ситуации. Эти авторы предлагают динамическую (диалогическую) модель поэтического языка, слово у них пронизано многоголосием, расщеплено, как расщеплен и сам исторический субъект (пишущий).

В «Слове и культуре» (1921) Мандельштам предвосхищает концепцию полифонии Бахтина: «Ныне происходит как бы явление глоссолалии. В священном исступлении поэты говорят на языке всех времен, всех культур… В нем [поэте современности. – А.С.] поют идеи, научные системы, государственные теории так же точно, как в его предшественниках пели соловьи и розы»[4]. Нужно развить и дополнить концепцию полифонического романного слова Бахтина в направлении слова поэтического, опираясь прежде всего на опыт обэриутов и близких к ним авторов, как это сделала применительно к Лотреамону (но также Арто, Соллерсу и другим французским авторам) Юлия Кристева, справедливо заметившая, что зачатки текстового диалогизма Бахтин мог обнаружить у Белого, Маяковского и Хлебникова. Человек, вторит она Бахтину, никогда не совпадает с самим собой (а всякое письмо есть способ чтения совокупности предшествующих текстов).

Ниже я предлагаю этюд о поэзии Андрея Николева (Андрея Николаевича Егунова, 1895–1968), книга стихов которого, датированных по большей части 1930-ми годами, увидела наконец-то свет.

* * *

Поэзия Андрея Николева существует на острой грани между эстетикой «лубка» («советская пастораль» – так он определил жанр своего романа «По ту сторону Тулы») и «высокой» традицией философско-пейзажной лирики (Анненский, Тютчев, Фет). Бравурное «стрекотанье ритмов» с балаганной рифмовкой внезапно прерывается элегической интонацией; игривое нанизывание омонимов или жонглирование исковерканными цитатами – сдавленным интимным признанием; вульгаризмы соседствуют с высоким штилем; мещанский быт – герань, ходики, кенари, кренделя, самовары – проникает в эллинистический антураж. Иногда наоборот, начальные строки настраивают на «возвышенный лад», но затем это ожидание оказывается обмануто дешевым каламбуром или нарочитым – разрушительным и циническим – снижением: «Благодарение за тихие часы, / за нашей пищи преосуществленье. / Сей миской облекается непрочной / состав заоблачный или кисель молочный» (с. 17). Стихотворение строится из стилистически контрастных блоков, на контрапункте, партию в нем ведут сразу несколько голосов. Отсюда тревожный отсвет двусмысленности, издевки, какого-то придушенного лиризма.

«…[Т]ак происходит брань человека с самим собой. Внутри себя он, пораженный, вдруг застает нечаянное наличие и тех начал, которые он склонен был бы считать внележащими. Их разрушительное воздействие на потрясенную психику дает обломки чувствований и руины идей, что соответствует и украшенному ложными руинами и нарочно незавершенными статуями парковому пейзажу города-дворца» (из авторского предисловия к поэме «Беспредметная юность»)[5]. Интересно сопоставить этот автокомментарий Николева со взглядами Михаила Кузмина периода «Декларации эмоционализма» (1923). Характеризуя современное искусство, пытаясь нащупать его нерв, Кузмин, в частности, отмечал следующие его свойства: «Смешанность стилей, сдвиг планов, сближение отдаленнейших эпох при полном напряжении духовных и душевных сил»[6]. И «смешанностьстилей», и «сдвиг планов», и «сближение отдаленнейших эпох», и «духовное напряжение», – все это присутствует и у Николева, но уже с иным, нежели у Кузмина, знаком: на передний план выходят сарказм, фрагментарность, интонационный излом, «руины», «обломки». Это Кузмин, пропущенный сквозь строй похабных частушек; мирискусническое жеманство, нашедшее свой конец в курной избе; филологические изыски, прихлопнутые правдой-маткой по-русски.

Нанюхался я роз российских,

и запахов иных не различаю

и не хочу ни кофею, ни чаю.

Всегдашний сабель блеск и варварство папах,

хоронят ли иль Бога величают

иль в морду мне дают, остервенясь —

скучаю меж соотечественников немусикийских,

но миром тем же мазан и пропах —

кто долго жил среди плакучих роз,

тому весь мир ответ, а не вопрос.

(1935; с. 14)

За этим стихотворением с «вывихнутыми стопами» стоит карнавальный[7]опыт загробного, посмертного существования в мире, где разрушена культурная идентичность и где (само)ирония, «вненаходимость авторскогоголоса» – едва ли не единственный способ выжить. Псевдоним поэта отсылает к пушкинскому «Николеву, поэту покойному» и его забытому прототипу; надо было обладать довольно фривольным («некрологическим», подсказывает Глеб Морев) воображением, чтобы его избрать. Рискованному псевдониму вторит и название книги, звучащее как мрачный оксюморон: «Елисейские радости». Это сорок пять текстов 1929–1966 годов, большинство из которых Андрей Егунов, филолог-классик и переводчик Платона, восстановил по памяти, возвратившись «после честных лагерей» в Ленинград. Макабрическая бравада и шутовство, пронизывающие их, выходят далеко за рамки пародии. Под их прикрытием речь, по существу, идет о «последних вещах».

Жать рожь, жать руку. Жну и жму

язык, как жалкую жену —

простоволосая вульгарна

и с каждым шествует попарно,

отвисли до земли сосцы,

их лижут псицы и песцы…

– Воспоминанье о земле,

о том, как там в постель ложатся,

чтоб приблизительно прижаться.

(1933; с. 19)

(«Вульгарность»: в эпоху, когда культура и ее носители претерпевают радикальное опрощение люмпенизацией (процесс, знакомый нам по романам Константина Вагинова), искусство в массовом порядке ассимилирует китч и безвкусицу. Первоначально валоризация китча – жест изобличающий, исполненный критического пафоса (в отношении господствующих вкусов, традиции), но и саморазрушительный, поскольку проникнут логикой переворачивания ценностей, неизбежно обращающейся против себя самой («дурная бесконечность»). Ирония, идущая рука об руку с подобной логикой, есть способ установить дистанцию (относительно той же традиции, аудитории, языка), потребность в которой свидетельствует о все возрастающем отчуждении, расколотом, «расщепленном» сознании. В этом смысле проза Вагинова предвосхищает современный тип художника: собирателя безвкусицы, почитателя кэмпа, люмпен-антиквария, культурного бастарда и денди в одном лице. Его культурфетишисты и монстры – это руины истории, обломки катастрофы, пестующие свой фетишизм, коллекционируя граффити, порнографические увражи, скабрезные надписи в туалетах, сновидения, ногти, всевозможные раритеты, диковины, фантики от конфет, спичечные наклейки. То, что станет позднее достоянием contemporary art. О фигурах денди, фланера, коллекционера примерно в то же время размышлял Вальтер Беньямин, – правда, на примере другой эпохи, эпохи всемирных выставок и пассажей. Его героем, привившим себе новую чувственность, был Бодлер, отождествивший себя с проституткой. «Чистое искусство» обладает своего рода аурой, аналогичной товарной. Вагинов, по его собственному признанию, начал писать под влиянием «Цветов зла» Бодлера. А Беньямин, покупающий в Москве 1926 года деревянные детские игрушки, мог бы стать его персонажем.)

Стихи Николева при некоторой близости заметно отстоят от металитературной поэтики того же Вагинова (аллегоризм, диссонанс, цитата как руина) или Кузмина (обилие прозаизмов, гомоэротизм, «альбомность»), соприкасаясь в некоторых точках (семантический контрапункт, многоголосие, «языковое шутовство» как «метод уловления метафизики») с параллельными опытами обэриутов.

Эта метафизика, в версии Андрея Николева, пропитана эросом. В образе клейкой, текучей, неперсонифицированной субстанции («нежнейший межпредметный клей») эрос скрепляет распадающийся, рвущийся на лоскутья восприятия мир. Однако стоит ему воплотиться, обрести антропоморфные черты, как этот эрос – и здесь пролегает еще одно, возможно решающее, отличие Николева от Кузмина – оборачивается своей безблагодатной, смертоносной, с оттенком некрофилии, стороной:

И шейный срез, пахучий и сырой,

от делать нечего он трогает порой,

по слойке круговой закон моей природы

стараясь разгадать, пережитые годы

обводит пальцем он без всякого усилья,

скользит по связкам и по сухожильям,

упорствует в насвистываемом марше:

«О больше тридцати? Так ты меня постарше» —

откинулся, прилег, и лес стоит над ним,

над неказненным, неказистым, никаким.

(1934; с. 21)

Более подробный анализ этого текста мог бы показать, что он является, помимо прочего, еще и историческим свидетельством, документом эпохи, перипетии и драматургия которой нами до конца не осознаны и которая, быть может, продолжает определять – как своего рода «политическое бессознательное» – наше бытие здесь и сейчас.

Октябрь 2001 – январь 2003

3

Беньямин В. О понятии истории / Пер. с нем. С. Ромашко // НЛО. 2000. № 46. С. 82.

4

Мандельштам О.Э. Собрание сочинений: В 4 т. М.: Арт-бизнес-центр, 1993. Т. 1. С. 216.

5

Николев А. (Егунов А.Н.) Собрание произведений // Wiener Slawistischer Almanach. 1993. SBd. 35. S. 223.

6

Кузмин М.А. Письмо в Пекин // Он же. Стихи и проза. М.: Современник, 1989. С. 392.

7

Юлия Кристева предостерегает против «современного» понимания слова «карнавальность»: «В современном обществе оно обычно воспринимается как пародирование, то есть как способ цементирования закона; существует тенденция преуменьшить трагическую – смертоносную, циническую, революционную (в смысле диалектической трансформации) – сторону карнавала, на которой всячески настаивал Бахтин, обнаруживая ее не только в мениппее, но и у Достоевского. Карнавальный смех – это не просто пародирующий смех; комизма в нем ровно столько же, сколько и трагизма; он, если угодно, серьезен, и потому принадлежащее ему сценическое пространство не является ни пространством закона, ни пространством его пародирования; это пространство своего другого. Современное письмо дает нам ряд поразительных примеров той универсальной сцены, которая есть и закон, и его другое, – сцены, где смех замирает, ибо он – вовсе не пародия, но умерщвление и революция (Антонен Арто)» (Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман // Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму / Пер. с фр. и вступ. ст. Г.К. Косикова. М.: Прогресс, 2000. С. 444–445). Любопытно сравнить эту интерпретацию с подходом Б. Гройса и М. Рыклина, рассматривающих «карнавал» не сквозь призму революции, а на фоне коллективизации и террора (впрочем, и ссылаются они при этом на книгу Бахтина о Рабле, а не о Достоевском; кроме того, их совершенно не интересует революционный – в смысле Кристевой – потенциал современных Бахтину поэтов, практикующих «карнавализацию» и «полифонию»).