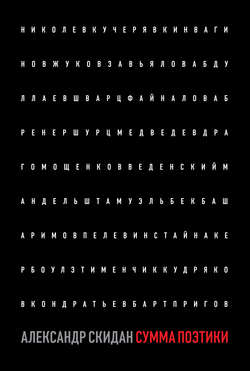

Читать книгу Сумма поэтики (сборник) - Александр Скидан - Страница 7

На сайте Литреса книга снята с продажи.

I

Обратная перспектива[23]

ОглавлениеФрагмент – это вторжение смерти в произведение. Разрушая его, он снимает с него изъян видимости.

Теодор Адорно

Впервые стихотворения Сергея Завьялова появились – почти синхронно – в самиздатских журналах «Предлог» (1985. № 5) и «Обводный канал» (1986. № 9), что задним числом, из сегодняшнего далека, выглядит даже отчасти символичным. Вдохновляемый прекрасным переводчиком и писателем Сергеем Хреновым, «Предлог» был на тот момент самым прозападным, ориентированным на литературный и поэтический авангард независимым ленинградским журналом (вскоре эту пальму первенства перехватит «Митин журнал»). Свободные от рифмы и регулярного метра, с непривычной «распыленной» строфикой и большими, дробящими строку на рваные короткие сегменты пробелами, поэтические опыты Сергея Завьялова смотрелись вполне органично рядом с переводами Анри Мишо, Элиота Уайнбергера, Сен-Жон Перса, Арто, Бютора… Контекст же «Обводного канала» (редакторы Сергей Стратановский и Кирилл Бутырин) был иным, куда более умеренным и не столь интернациональным, а главное – не столь светским; в таком контексте радикализм начинающего поэта не мог не порождать ощущение диссонанса, разрыва с (локальной) традицией. Вместе с тем их скорбные каденции, настроение, тематика, которые в общих чертах можно охарактеризовать как эсхатологические, проникнутые сознанием крушения, отпадения от истоков (высшей, божественной реальности) в «советскую ночь», как нельзя лучше соответствовали духу журнала. Завьялов демонстративно пользовался тогда, и вплоть до начала 90-х, дореволюционной орфографией (политические импликации этого жеста были абсолютно прозрачны), а стихотворение, открывающее опубликованный в «Обводном канале» цикл «Благовещение», в зловещем, (пост)модернистском ключе переосмысляло евангельский сюжет.

Я считаю нелишним напомнить читателю о двадцатилетней давности дебюте поэта еще и потому, что двойной контекст, в котором он состоялся, очень точно отражает два полюса тяготения, двойственную природу этой поэтики. С одной стороны, назовем ее для простоты формальной, установка на эксперимент, инновацию, на знаменитое «Il faut être absolument moderne» («Нужно быть абсолютно современным») Рембо, со всеми вытекающими для конвенционального стиха разрушительными последствиями; с другой – обращение к классическим, «высоким» сюжетам и образцам, от Гомера, Пиндара, Софокла, Горация, Овидия до ветхо- и новозаветных, к мифу и эпосу, к традиционным для русской поэзии экзистенциальным и религиозным мотивам, к основополагающим ценностям иудеохристианской и античной культуры (разумеется, с поправкой на то, что официальной советской культурой эти ценности были либо пущены в расход, либо загнаны в подполье; впрочем, к середине 80-х, с их носившейся в воздухе тоской по «православному ренессансу», обращение к религиозной образности и риторике само по себе уже не являлось для цензуры чем-то вопиющим).

В подобном – контрастном – столкновении авангарда и «архаики», «разомкнутой» секуляризированной формы и сакрального материала, столкновении, призванном «остранить» и тем самым реактуализировать норму в лице забытых, подвергшихся порче и вытеснению «вечных смыслов», у Завьялова в отечественной неофициальной поэзии отчасти уже были предшественники. Он мог опираться на опыт Геннадия Айги, Виктора Кривулина, того же Сергея Стратановского. Имена двух первых поэтов встречаются, и не раз, в посвящениях и эпиграфах, чем Завьялов открыто признают преемственность, свой долг перед ними. Однако ни один из них не заходит так далеко по пути радикализации этого столкновения, перерастающего, если вспомнить другого поэта, в «апофеоз частиц», в драму поэтического высказывания как такового, которая бесконечно проблематизирует возможность в постисторическом мире воскресить трансцендентное.

Синтаксис Кривулина и Стратановского (заключим для удобства в скобки очевидные стилистические различия этих поэтов) остается удобочитаемым, конвенциональным; при всех ритмических сдвигах и нарушениях, они нигде до конца не отказываются от регулярного стиха и привычной строфики, крайне редко – от рифмы; теологическая вертикаль образует строгий отвес к любым формальным отклонениям; столкновение, о котором идет речь, перенесено у них, скорее, в область семантики, языка, разъедающего, подтачивающего высказывание изнутри. К тому же ни тот ни другой не покидают локус русской/советской словесности, привилегированное для обоих поле референций – это Серебряный век и последовавшая за ним катастрофа. Их поэзия относится к поэзии Завьялова как фигуративная живопись к нефигуративной, абстрактной.

Айги, безусловно, ближе Завьялову – и своим «примитивизмом», идущим от песенной, фольклорной традиции, и «бедной» образностью, и отказом от регулярной метрики, рифмы, пунктуации, и своей принадлежностью к «малой народности» (Айги – чувашский поэт, пишущий по-русски, Завьялов – мордвин), и ориентацией на современный западный авангард, в том числе музыкальный. Но поэзия Айги существует в совершенно ином эмоциональном регистре; гуманистические, христианские ценности никогда не ставятся в ней под вопрос; в отличие от Завьялова, Айги не превращает двуязычие и миноритарность в творческий принцип, в стратегию, не стремится к созданию этнопоэтики (см. цикл «Мокшэрзянь кирьговонь грамматат», где русский язык выступает как язык-завоеватель, язык-насильник), не занимается археологией поэтических форм, от греческого треноса до «переводов» русской классики. Наконец, этой поэзии неведома предельная раздробленность, «распыленность» речи, та фрагментарность, что конституирует работу Завьялова.

* * *

Теперь все больше Я

так больше что совсем

пустынно

голубой рассвет

и январский солнце

как-то что ли черный

Опускать

(в очередь)

меч руки

(потом)

копья глаза

(язык: он – забыть!)

«Поэт заставляет сызнова почувствовать связь между ужасом и словом. Он всегда древняя Пифия, которая передает собственную чудовищность всему произносимому, страшилище, давящееся несбыточным голосом, неспособное выговорить ничего и тем самым дающее сказаться тому, что раньше всякого слова, тому предстоящему, которое будит и опустошает речь, так что ей только и остается смириться с ним, чтобы его хоть как-то унять, укротить силой ритма. Но ритм, никогда не порывающий с прежним необузданным истоком, снова и снова воспроизводит его в самом скандировании так, чтобы лишить сказанное даже возможности, даже тени какого бы то ни было окончательного смысла»[24].

* * *

Мне уже приходилось писать, что чтение «Мелики» предполагает особое устройство внутреннего слуха, неразрывно связанного с глазом, сродни тому, которым обладают профессиональные завсегдатаи филармонических залов, сверяющие исполнение музыкального произведения по раскрытой партитуре[25]. В противном случае теряется своего рода стереофонический эффект.

Действительно, стихи Сергея Завьялова (разбирающегося в современной музыке и тонкостях симфонизма, как редко кто из поэтов) лучше читать с листа: вне опоры на визуальное восприятие они утрачивают едва ли не главное – профиль графических пустот. Я не раз убеждался в этом на публичных выступлениях, когда замечал, что в голосовом исполнении, сколь угодно аутентичном, выверенном, без жеманства и завываний, тем не менее улетучивается нечто существенное, какое-то дополнительное измерение; высказывание делается как будто более гармоничным и вместе с тем – интонационно предсказуемым, плоским. И дело тут не в манере чтения, «смазывающей» или неверно интерпретирующей текст; нет, Завьялов читает правильно, то есть единственно возможным, учитывая особенности фактуры самого текста, способом. Просто эта фактура – эта партитура – такова, что в ней налицо контрапункт, зазор, асимметрия материала и формы, артикулировать которую голос сам по себе, в одиночку, не в состоянии.

Чтобы проиллюстрировать сказанное, проведем небольшой эксперимент. Возьмем первую строфу (но строфа ли это?) раннего стихотворения из «Книги разрушений» (1985–1986):

осеннее

ожиданье дождей сухой листопад

твердый асфальт и плеск ночной канала

мирокрушенье слышное только тебе не лови

его утомляющий ритм

В принципе, этот стих можно было бы записать и более привычным способом, например так:

осеннее ожиданье дождей

сухой листопад

твердый асфальт

и плеск ночной канала

мирокрушенье

слышное только тебе

не лови

его утомляющий ритм

Что изменилось? Паузы вроде бы сохранились, их отмечает обрыв строки по правому краю, но они стали заметно короче за счет как раз таки привычного написания «в столбик», переводящего восприятие в автоматический режим скандирования. Далее, исчезли пробелы, в силу чего речевые отрывки, и прежде всего «осеннее» и «не лови», лишились «подвешенности», того пространства белизны, или пустоты, которое играет столь значимую, как мы теперь видим, композиционную роль. Оказалась упразднена и сама композиция – в широком смысле, как пространственная развертка стиха, захватывающая всю страницу целиком, включая левое и правое поле; пространственная, а стало быть, и темпоральная, поскольку пробелы в оригинале, значительно увеличенные по сравнению с нормативными, призваны еще и обозначать перепады дыхания, ритмическое членение фразы, иными словами выполнять функцию знаков препинания. И знаки эти нужны поэту в их наглядной материальности, потому-то он и прибегает к такой графической записи, которая позволила бы ощутить их именно в качестве знаков, в то время как наша версия сделать этого не позволяет.

(Я, конечно, не случайно выбрал именно это стихотворение в качестве примера. Оно не просто демонстрирует, но и тематизирует, в апофатической модальности, вышесказанное, выстраивая внутренний диалог, где один из голосов призывает не ловить утомляющий ритм слышного только тебе мирокрушенья. О том же свидетельствует и название всего цикла: «Книга разрушений». «Реалистическим», в духе миметической теории, объяснением разъятой, фрагментарной формы в данном случае было бы такое: членораздельный, упорядоченный, «гладкий» синтаксис не в силах передать распадающийся, погружающийся в молчание мир.)

Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу

24

Бланшо М. Восходящее слово, или Достойны ли мы сегодня поэзии? / Пер. с фр. Б. Дубина // НЛО. 1999. № 39.

25

Скидан А. Место глоссолалии и экспансия глоссы // Знамя. 1999. № 2.