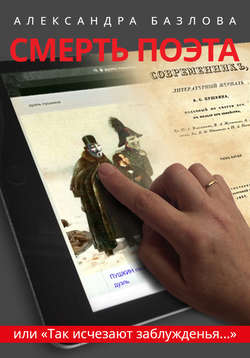

Читать книгу Смерть поэта, или «Так исчезают заблужденья…» - Александра Базлова - Страница 3

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Часть I

Тому, кто остался, предстоит многое сделать

Глава первая

Смерть и вопросы

ОглавлениеЗдесь Пушкин погребен; он с музой молодою,

С любовью, леностью провел веселый век,

Не делал доброго, однако ж был душою,

Ей-богу, добрый человек.

А. С. Пушкин. «Моя эпитафия». 1815 год

В полдень 30 января 1837 года[1] по Литейному проспекту Санкт-Петербурга торопливо шел семнадцатилетний молодой человек Саша Пушкин. Ветер, вздымавший поземку, заставлял его идти, наклонив голову вперед и прижав руки к телу. «Садитесь, барин, подвезу недорого», – окликнул его проезжавший мимо заиндевелый извозчик. «Спасибо, мне недалеко», – ответил Саша и очутился в вихре поднятых пролетевшими санями мелких снежных брызг. Он снял рукавицу, потер лицо и зашагал дальше.

Саша возвращался с частного урока. Настроение было хорошее. Обычно учителя приходили к Саше домой, но накануне преподаватель естествознания вывихнул ногу, поскользнувшись на улице, и прислал записку с просьбой к ученику посетить его, чтобы не было паузы в занятиях. Отец Саши, врач-хирург Аркадий Лаврентьевич Пушкин, предложил пострадавшему помощь, которую тот с благодарностью принял. И сегодня преподаватель рассыпался в благодарностях отцу Саши и заодно в похвалах ему самому, так как лечение помогло значительно уменьшить боль в ноге. Это было даже немного навязчиво, но все равно приятно, и потому Саша шел домой, улыбаясь своим мыслям и не обращая внимания на снег и мороз.

Саша свернул направо на Сергиевскую[2] и поднялся по ступенькам в парадное небольшого дома.

Фрагмент карты Санкт-Петербурга образца 1828 года

Дверь ему открыла мать – Лидия Васильевна Пушкина, миловидная русоволосая женщина тридцати семи лет, с тонкими чертами лица и ямочками на щеках. Внешне Саша совсем не походил на нее – признать их родственниками можно было только благодаря таким ямочкам и большим серым глазам у обоих, но, несмотря на это, между матерью и сыном имелось редкое единение, позволявшее им понимать друг друга без слов. Вот и сейчас, взглянув на маменьку, развешивающую его заснеженное пальто, Саша почувствовал: что-то случилось. Она была задумчива, высокий лоб, обрамленный разложенными на две стороны волосами, перерезала скорбная складка.

– А где Луша? – спросил Саша.

– Луша?.. Луша ушла в лавку, когда вернется, будем обедать. Отдохни пока, – ответила Лидия и направилась в гостиную. Саша последовал за ней.

– Маменька, а что произошло, пока меня не было? Вы так переменились в настроении…

Лидия посмотрела на сына и покачала головой:

– Все ты замечаешь, ничего он тебя не скроется…

Она взяла со столика свежую газету «Северная пчела»[3] и протянула сыну:

– Посмотри на второй странице, там отмечено…

Саша развернул газету и прочел обведенную карандашом заметку:

Сегодня, 29 января, в 3-м часу пополудни литература русская понесла невознаградимую потерю: Александр Сергеевич Пушкин, по кратковременных страданиях телесных, оставил юдольную сию обитель. Пораженные глубочайшею горестию, мы не будем многоречивы при сем извещении: Россия обязана Пушкину благодарностью за 22-летние заслуги на его поприще словесности, которые были ряд блистательнейших и полезнейших успехов в сочинениях всех родов. Пушкин прожил 37 лет: весьма мало для жизни человека обыкновенного и чрезвычайно много в сравнении с тем, что совершил уже он в столь краткое время существования, хотя многого, очень многого могло бы еще ожидать от него признательное отечество. Л. Якубович.

«Северная пчела». № 24. 30 января 1837 года

– Пушкин умер… Как это печально, ведь он же молодой еще был и такой талантливый… Но, маменька, пожалуйста, не надо так сильно переживать, на вас же просто лица нет… – сказал Саша, стараясь найти хоть какие-то слова поддержки.

– Саша, я понимаю, что смерти случаются и их надо принимать. Однако в этом некрологе чувствуется плохо скрываемая радость от того, что Пушкин умер. Вот это меня и расстроило.

Саша удивленно посмотрел на Лидию.

– Маменька, а почему вы так решили?

Лидия вздохнула и пожала плечами.

– Не знаю. Но я слышу фальшивые слова так же, как ты слышишь фальшивые ноты…

Саша играл на скрипке. Фальшивых нот он не любил, но считал себя человеком трезвомыслящим и не мог представить, как можно почувствовать фальшь в газетном некрологе. Но, тем не менее, пытаясь понять, что же все-таки так взволновало его мать, он снова и снова пробегал глазами текст заметки.

– Знаете, маменька, здесь действительно что-то не так, хотя, что именно, пока не понимаю. Но я непременно разберусь.

– Ты и правда так думаешь?

– Разве вас когда-нибудь удавалось успокоить с помощью лжи? – ответил с улыбкой Саша. Лидия улыбнулась в ответ. В это время постучали в дверь.

– Это Луша вернулась, пойду открою, – сказала Лидия и вышла в прихожую.

* * *

Лидии Васильевне Пушкиной, в девичестве Румянцевой, довелось пережить потери близких людей в достаточно юном возрасте. Когда Лиде было девять лет, от воспаления легких умерла ее младшая сестра, шестилетняя Варя. Тогда мир вдруг перестал быть привычным, стал казаться недобрым и нерадостным. Маменька словно окаменела от слез. Старшая сестра Настя не вставала с постели, за ее жизнь тоже опасались. Отец, обычно активный и деятельный, подолгу сидел и смотрел перед собой, не замечая никого и ничего вокруг. Лиде было невмоготу от навалившихся на нее вопросов. Почему все так? Зачем все так? Что теперь делать? Как жить? Спросить было не у кого. Она не решалась тревожить близких, и ей оставалось только размышлять, оставшись наедине с собой. И ответ словно соткался из воздуха. Или она от кого-то его услышала. Или где-то прочитала. Лида не помнила, каким образом это произошло, но вдруг отчетливо поняла: тем, кто остался здесь, а не ушел туда, где сейчас Варя, предстоит еще очень многое сделать. И ей сразу стало если не легче, то спокойнее.

Отец Лидии, Василий Александрович Румянцев, был потомственным военным. Его отец, секунд-майор[4] Александр Алексеевич Румянцев, погиб при штурме Очакова[5]. Сам же Василий Александрович служил в пехотном полку Петербургского гарнизона[6]. Женился он, будучи еще совсем молодым, на дочери отставного полковника Марии Степановне Луговой – женщине доброй и простосердечной. Карьера Василия складывалась благополучно: он достаточно быстро дослужился до майора. И хотя Василий пытался убедить самого себя, что для семейного человека гарнизонная служба – это лучший вариант, он всегда испытывал внутреннюю неловкость при общении с офицерами, вернувшимися из мест, где шли боевые действия. «Крыса я гарнизонная», – говорил он иногда в сердцах. Жена отчаянно возражала, находила множество аргументов, подтверждающих, что ее Вася нужен именно здесь и именно сейчас. А главным аргументом, конечно же, были дочери. Девочек своих Василий просто обожал, по их просьбе мог оставить любые свои дела и всерьез заняться детскими проблемами. Он даже разрешал им играть с деталями своего обмундирования и от души хохотал, когда девочки как-то заплели в косички бахрому на его эполетах. Василий считал, что дочерям необходимо обеспечить достойное образование, и с этой целью приглашал преподавателей из кадетского корпуса. Жена поначалу сочла это ненужным и разорительным чудачеством, однако, увидев, как девочки, в особенности Лида, с удовольствием выписывают формулы и решают задачки, смирилась.

Единственное, чего не позволял потомственный военный своим дочерям, – это капризы, нытье, ябедничество и другие выходки, способные существенно испортить атмосферу в семье. «Лида, перестань канючить, скажи нормальным голосом, и тогда я тебе отвечу», – подобные слова Лида слышала достаточно часто. Приходилось прилагать усилия, чтобы убрать из голоса слезливые интонации, а это было непросто, особенно когда обида на Настю и чувство попранной в результате зловредных действий сестры справедливости застилали весь белый свет. Но со временем Лида поняла, что значение имеет не только то, что́ говоришь, но и как именно ты это делаешь.

В 1811 году у Василия и Марии Румянцевых родился сын Алексей. А через год, вскоре после начала войны с Наполеоном[7], Василий подал прошение о переводе в действующую армию. Мария истерически плакала: она боялась остаться одна, ей было больно от того, что война взорвала привычный уклад жизни, а еще она очень любила мужа и не хотела с ним расставаться. Василий пытался ее успокоить:

– Ну, хорошо, Маша, давай я отзову рапорт, и ты всю оставшуюся жизнь будешь жить с непоследовательным человеком, трусом.

– Нет, не надо. Ты пойми, я плачу, потому что мне себя жалко.

– Да, я понимаю, тебе сейчас в тысячу раз сложнее, чем мне. Но ты справишься, тебе просто нельзя не справиться, – сказал Василий, указывая взглядом на детскую комнату.

Прошение майора Румянцева быстро удовлетворили, и в конце июля 1812 года он ушел на войну. Боевое крещение Василий получил в Бородинском сражении[8]. Его рота участвовала в обороне высоты, на которой были установлены артиллерийские орудия. Солдаты выдержали рукопашную схватку с прорвавшимися через укрепления французами, и только когда прорыв был ликвидирован, пришел приказ об отходе во вторую линию обороны.

А 12 октября 1812 года, когда майор Румянцев повел свою роту на штурм города Малоярославца[9], в очередной раз перешедшего в руки французов, ему в грудь ударила пуля. Увидев упавшего командира, солдаты остановились, замешкались. Василий с трудом открыл глаза и, различив среди склонившихся над ним людей офицера, из последних сил прохрипел: «Подпоручик Люкин, командуйте. У нас приказ выбить французов из города». И умер. «Вперед!» – крикнул Люкин, и солдаты, кое-как восстановив боевой порядок, пошли на приступ. В тот день рота майора Румянцева потеряла убитыми более трети личного состава. Тела нескольких солдат, а также подпоручика Люкина, так и не нашли, потому что сражение шло на улицах города, охваченного огнем.

Обо всем об этом семье Василия Александровича Румянцева сообщил денщик Прохор, доставивший вдове личные вещи своего офицера. Прохор был сильно контужен и говорил громким надтреснутым голосом. Слушая его рассказ, Мария Степановна и Настя тихо плакали. Лида сидела, вжавшись в кресло и обхватив руками привезенный Прохором кивер[10] отца. Ей было жутко от неестественного звука голоса денщика и от осознания свершившейся трагедии, но глаза ее оставались сухими.

Ночью Лиде приснился отец. Он стоял и молча смотрел перед собой. Лиде хотелось подбежать к нему, крикнуть «Папенька!», но у нее никак не получалось это сделать. Вдруг отец произнес: «Лидочка, тем, кто остался, предстоит еще многое сделать». И Лида тут же проснулась.

* * *

31-го января было воскресенье. В тот день Саша играл на детском празднике в честь именин младшей сестры своего приятеля Миши Веденяпина и вернулся домой после обеда. Лидию он нашел в библиотеке – маленькой комнате, значительную часть которой занимали шкафы с книгами, журналами и газетными подшивками.

– Маменька, а где вчерашняя «Северная пчела»? – спросил он.

– Вот, на месте, – Лидия указала Саше на стопку газет за текущий год. – А зачем она тебе?

– Я догадался, что́ не так в том некрологе о Пушкине.

Саша взял подшивку, сел рядом с матерью и достал из кармана принесенную с собой газету. Лидия с интересом наблюдала за сыном.

– Посмотрите, маменька, это сегодняшние «Санкт-Петербургские ведомости»[11], я у Веденяпиных одолжил. Вот здесь, на второй странице, напечатано:

Вчера, 29 января, в 3-м часу пополудни, скончался Александр Сергеевич Пушкин. Русская литература не терпела столь важной потери со времени смерти Карамзина[12].

«Санкт-Петербургские ведомости». № 25. 31 января 1837 года

Мне думается, «Ведомости» получили информацию из вчерашнего номера «Пчелы», так как дата и время смерти и там, и там одинаковые. Но обратите внимание вот на что. В любой свежей газете можно прочесть только те новости, которые стали известны редакции до утра вчерашнего дня, в крайнем случае, до полудня, ведь газету надо подготовить, отнести в цензуру, набрать, напечатать и вообще много всего сделать, чтобы она вовремя оказалась у подписчиков. С «Ведомостями» все так и было: они узнали о смерти Пушкина утром 30-го, написали заметку, сделали газету, и сегодня, 31-го, мы это читаем. Но в тот момент, когда 29-го составлялась и, возможно, даже набиралась «Северная пчела» с некрологом о Пушкине, сам поэт, если верить этой газете, был еще жив. Вот в чем странность того некролога: если бы все было так, как в нем написано, то это не могло бы быть написано именно так.

Лидия удивленно качала головой, пораженная наблюдательностью сына.

– Верно, Сашенька, верно. Несчастные родственники Пушкина если бы и сообщили в редакцию о его смерти, то сделали бы это вчера утром, 30-го. И некролог тогда появился бы завтра, 1-го февраля, потому что по воскресеньям «Северная пчела» не выходит. Хотя, ты знаешь, не думаю, что близкие умершего поэта вообще бы стали обращаться в эту газету, ведь в ней его постоянно ругали, очень зло и беспричинно.

– Правда? А я не знал, вы мне не говорили.

– Так тебе, я думаю, не нравится читать то, что порождено завистью и злобой. Это неприятно. Но, если хочешь, посмотри прошлогоднюю подшивку «Пчелы». Летом, после выхода первых номеров журнала «Современник»[13], в «Пчеле» три выпуска подряд публиковали статьи, написанные скандально-ерническим языком, из которых следовало бы заключить, что более отвратительного журнала, чем «Современник», в России не было и нет.

– Вот уж вряд ли! Даже если не принимать во внимание опубликованные в «Современнике» произведения самого Пушкина, там есть много чего интересного почитать. Мне, например, очень понравились мемуары Наполеона. Да и вообще это единственный журнал, который я читаю. Уж простите, маменька…

Лидия улыбнулась.

– У издателей «Северной пчелы» кроме этой газеты есть еще несколько журналов, и можно предположить, что после появления «Современника» они стали терять читателей. Вот и поспешили ославить счастливого соперника, но, как мне кажется, любые их бесчестные попытки обречены на провал, потому что Пушкин – это Пушкин. К тому же «Современник» дерзнул говорить о том, о чем все знают, но молчат: о продажной критике, присущей многим современным журналам, когда за деньги или по кумовству ничтожные по сути произведения превозносятся до уровня Шекспира[14], и еще о том, как авторы сами на себя положительные рецензии пишут. А правда, как известно, глаза колет. Но мне более всего неприятно было видеть критику «Пчелы» на седьмую главу «Евгения Онегина». Это та самая глава, где описано, как Татьяна смогла понять любимого человека и его внутренний мир по подбору книг и, главное, по пометкам в них. Это же гениально! А какое там замечательное описание Москвы! Я в этом городе никогда не бывала, но пушкинские стихи такие легкие, такие образные, что, читая их, как будто бы вместе с героиней проезжала по улицам и посещала дома и салоны. А в «Пчеле» написали, что в этой главе одна вода, нет ни одной картины, достойной внимания, и вообще якобы это полное падение автора, chute complete[15].

– Маменька, зачем же вы подписываетесь на «Пчелу», если она такая злобная?

– Это единственная ежедневная политико-литературная газета. А злонамеренная или даже лживая информация, если ты знаешь, что она именно такая, вполне может помочь разобраться, что́ же на самом деле происходит. Ведь это же благодаря «Пчеле» стало понятно, что со смертью Пушкина все непросто.

– Да, именно так и есть. Но вы, маменька, из-за всего этого так сильно расстраиваетесь, что мне бывает тяжело на вас смотреть.

– Тяжело смотреть? – Лидия удивленно подняла брови. – Но я же не бьюсь в истерике и не срываю на вас свою досаду. И, думаю, было бы гораздо хуже, если бы я постоянно ездила по собраниям и переживала, что у меня не такие модные наряды, как у какой-нибудь госпожи NN.

Саша засмеялся и поцеловал матери руку.

– Маменька, я вижу, как вам делается больно, когда в газетах пишут всякие гадости и травят хорошего поэта, а я не хочу, чтобы вам было больно.

– Считай, что мне уже не больно, потому что у меня есть вы с папенькой.

Лидия обняла сына и погладила его по голове.

– А где папенька? – спросил Саша.

– К больному позвали, у князя Бельского что-то случилось.

– А скоро он вернется?

– Думаю, да. Это на Васильевском, не так далеко, а уехал он уже давно.

1

Даты приведены по старому стилю для удобства сопоставления с подлинными документами XIX века.

2

Сергиевская улица – ныне улица Чайковского.

3

«Северная пчела» – русская политическая и литературная газета, издававшаяся в Санкт-Петербурге в 1825–1864 годах.

4

Секунд-майор – офицерский чин в русской императорской армии XVIII века, следовавший за чином капитана.

5

Штурм Очакова – сражение периода русско-турецкой войны 1787–1791 годов. Произошло 6 (17) декабря 1788 года. Отличалось страшным кровопролитием. Ныне Очаков является административным центром Николаевской области Украины.

6

Санкт-Петербургский гарнизон включал воинские подразделения, которые располагались в Петербурге и его окрестностях для охраны и обороны в случае нападения. Гарнизон как войска, привязанные к определенному пункту, противопоставляется полевым (активным) войскам, которые предназначены для маневренной войны.

7

Наполеон I Бонапарт (1769–1821) – император французов в 1804–1814 и в 1815 годах, полководец и государственный деятель.

8

Бородинское сражение – крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года между русской армией под командованием генерала от инфантерии Михаила Голенищева-Кутузова и французской армией под командованием императора Наполеона I Бонапарта. Состоялось 26 августа (7 сентября) 1812 года у деревни Бородино, в 125 км к западу от Москвы.

9

Сражение под Малоярославцем – крупное сражение Отечественной войны 1812 года, состоявшееся 12 (24) октября вскоре после отступления армии Наполеона из Москвы. В результате русская армия, отстоявшая город, являвшийся важным плацдармом на берегу реки Лужи, получила стратегическую инициативу и не допустила выхода противника в южные губернии.

10

Кивер – в европейских армиях в XIX–XX веках жесткий головной убор цилиндрической или конусообразной формы с плоским верхом, с козырьком и подбородочным ремнем, часто с украшением в виде султана.

11

«Санкт-Петербургские ведомости» – первая регулярная общественно-политическая газета, в которой освещались политические события, наука, искусство, промышленность и т. д. Среди первых редакторов – М. В. Ломоносов.

12

Карамзин Николай Михайлович (1766–1826) – российский историограф, писатель, поэт, переводчик.

13

«Современник» – литературный журнал, основанный А. С. Пушкиным и выпускаемый им в течение 1836 года. После смерти Пушкина журнал издавался разными людьми вплоть до 1866 года.

14

Шекспир Уильям (1564–1616) – английский поэт и драматург, считается величайшим англоязычным писателем и одним из лучших драматургов мира.

15

Chute complete – полное падение (франц.).