Читать книгу La masía, un Miró para Mrs. Hemingway - Alex Fernández de Castro - Страница 11

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Оглавление1. UNA MALA NOTICIA PARA HEMINGWAY

En 1922 Ernest Hemingway todavía escribía periodismo para subsistir, y vivía en París, en el número 74 de la calle Cardinal Lemoine con su primera esposa, Hadley Richardson. En A Moveable Feast, la novela que dedicó a sus años de formación en el viejo continente, retrató el piso de dos habitaciones de Cardinal Lemoine como un lugar alegre, decorado con fotos y cuadros de su agrado. No tenía lavabo, pero sí buenas vistas, y un colchón, cómodo y resistente, colocado directamente sobre el suelo. En el edificio, junto al hueco de la escalera, había en cada piso un retrete comunitario conectado a una fosa séptica. En verano la fosa desprendía un hedor insufrible, tan sólo mitigado cada vez que un carro, tirado por caballos, la vaciaba por la noche. Aquellos carros-cisterna, metálicos y cilíndricos, estaban pintados de color marrón y azafrán, y a la luz de la luna, cuando los veía circular por su calle, a Hemingway le parecían cuadros de Braque1.

Un día, Hemingway y su esposa acogieron en su apartamento a unas invitadas ilustres, Gertrude Stein y su compañera, Alice B.Toklas. Stein creía que Hemingway poseía un excelente olfato para encontrar buena comida, servicio doméstico y viviendas «en lugares un tanto raros pero agradables»2. Las dos mujeres estaban allí para devolverles una visita que el joven matrimonio les había hecho a su apartamento de la calle Fleurus, número 27.

A Hemingway y a Hadley les había impresionado el gran estudio de madame Stein, de cuyas paredes colgaba la mayor parte de su colección de cuadros. «Era –recuerda Hemingway– como una de las salas principales del mejor de los museos, con la diferencia de que había una gran chimenea. Era cálido y acogedor, te daban cosas ricas para comer, té, y licores destilados artesanalmente, hechos de ciruelas azules y amarillas o de frambuesas silvestres. Eran bebidas alcohólicas aromáticas y transparentes, y sabían a la fruta de la que provenían, convertida en un fuego que actuaba de forma controlada sobre tu lengua, y que de paso te ayudaba a soltarla». En la intimidad de la casa de Gertrude Stein, Hemingway pudo disfrutar con calma, a salvo de empujones y restricciones horarias, de obras del período azul de Picasso; del famoso retrato que el pintor malagueño hizo de la anfitriona, y de otras telas de Matisse, Braque, Cézanne y Gris.

Aunque difícilmente se le pudiera considerar un experto en pintura contemporánea, Hemingway había estado expuesto al arte desde muy temprana edad. Su madre, que habría querido ser cantante de ópera, probó suerte con la pintura en su madurez y en todo momento se empeñó en educar artísticamente a sus seis hijos. Trató de enseñarles a cantar, tocar el piano y pintar, y les llevó con frecuencia al Art Institute de Chicago, el mejor museo de la ciudad, donde Hemingway «sintió verdaderamente lo que falsamente trataban de hacerte sentir con la religión»4. Sin embargo, para el novelista, las inclinaciones artísticas de su madre eran impostadas, un mero salvoconducto para mezclarse con la alta sociedad. Eso explica, según alguno de sus biógrafos, sus sentimientos ambiguos hacia la alta cultura, una actitud de reserva y desconfianza frente a los aspectos más frívolos o superficiales de la actividad artística.

En París le gustaba ir al Museo de Luxemburgo a estudiar los Cézannes, los Monets y otros impresionistas que había visto por vez primera en el Art Institute de Chicago. «A partir de la pintura de Cézanne –escribió– estaba descubriendo que escribir frases simples y honestas no bastaba para que mis historias tuvieran la dimensión que yo les quería dar. Aprendía mucho de él, pero no era lo suficientemente articulado como para explicárselo a nadie. Además, era un secreto»5.

En el transcurso de sus primeros viajes a Madrid, entre 1923 y 1925, también visitó el Museo del Prado. Decía que el museo le proporcionaba toda la cultura que no había adquirido en la universidad. Solía visitar sus amplias salas por la mañana, antes de escribir. En lugar de leer prefería ir al museo, no quería que la obra de otros escritores acabara dejando su impronta en su propio trabajo6. De hecho, el Museo del Prado debió de formar parte del tupido entramado de liturgias y supersticiones que rodeaba al acto de escribir en el caso de Hemingway. Trabajaba hasta que hubiera escrito algo, daba la jornada por terminada cuando sabía cómo tenía que retomar el hilo del relato al día siguiente, y nunca pensaba en lo que estaba escribiendo desde el momento en que dejaba de hacerlo. De ese modo, creía, su subconsciente seguiría trabajando en sus relatos, mientras él escuchaba a otras personas, aprendía cosas nuevas y tomaba nota de todo cuanto veía o sucedía a su alrededor7.

Durante la visita de Gertrude Stein y Alice B.Toklas al modesto apartamento de los Hemingway en la calle Cardinal Lemoine, mientras Hadley distraía a madame Toklas, como solían hacer todas las esposas de los amigos de madame Stein, ésta se sentó en la cama, y Hemingway se acomodó como pudo sobre el suelo. Él le mostró algunos de sus escritos, y ella, aparte de las oportunas valoraciones literarias, le dio dos consejos importantes, de índole mucho más práctica. El primero, que abandonara el periodismo y se dedicara en exclusiva a la literatura, ya que entre él y Hadley disponían de suficiente dinero para mantenerse8. El segundo, que comprara cuadros. Miss Stein le dijo que nadie era lo bastante rico como para invertir en ropa y en arte al mismo tiempo. Que se olvidara de la moda y que eligiera para vestirse tan sólo las prendas más cómodas y resistentes. Así tendría dinero suficiente para comprar cuadros. Hemingway le objetó que nunca se podría permitir los Picassos que quería, por mucho que ahorrara en ropa. Stein le dio la razón, Picasso estaba fuera de su alcance. Lo que tenía que hacer era descubrir a artistas de su generación. Cuando los viera los reconocería. Tan solo tenía que pasear por el barrio y mostrarse atento. Siempre había nuevos pintores por descubrir, artistas jóvenes que exigían ser tomados en serio9.

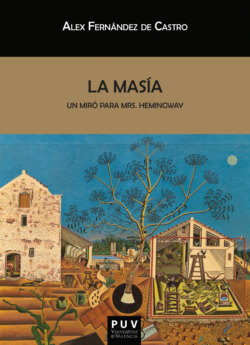

Fue alguno de los artistas americanos afincados en París a principios de la década de los 20, Gertrude Stein o Ezra Pound, quien llevó a Hemingway al estudio que el pintor francés André Masson tenía en la Rue Blomet. Y es posible que ya en aquella ocasión, el joven escritor aprovechara para echarle un vistazo a la obra de Miró, cuyo estudio era contiguo al de Masson. Algunos años más tarde, en junio de 1925, Ernest y Hadley asistieron a la inauguración de la segunda exposición de Miró en París. Se celebró en la galería Pierre, en el n.13 de la calle Bonaparte, y significó la adhesión oficial de Miró al reducido y beligerante grupo de los surrealistas. Una de las telas más antiguas de la muestra era «La masía», cuyo motivo era la casa de verano que el pintor tenía en Tarragona. El cuadro, que Hemingway había visto en el estudio de la Rue Blomet, contrastaba por su realismo y su abundancia de detalles con otras obras en exposición, mucho más minimalistas, como las ultramodernas «Portrait de Madame B.» o «Le baiser», ambas de 192410.

En el catálogo de la exposición se atribuía la propiedad del cuadro a Evan Shipman. Estadounidense como él, Hemingway lo consideraba un buen poeta, aficionado a las carreras de caballos, a escribir y a la pintura, y era uno de los pocos visitantes habituales de la Rue Blomet que hablaba inglés. Shipman también conocía a Masson y a Miró, probablemente gracias a Gertrude Stein. En febrero de 1925 había llevado al estudio de Miró a Jacques Viot, gerente de la galería Pierre Loeb. Miró accedió a poner toda su producción en manos de Viot, y éste, para devolverle el favor a Shipman, le dio ocasión de quedarse con el cuadro que más le gustara. Shipman escogió «La masía». El nuevo representante de Miró le puso precio, y se comprometió a guardárselo hasta que pudiera pagarlo11.

Impaciente por transmitirle la buena nueva, Shipman había ido al nuevo apartamento de Hemingway, en la calle Notre-Dame-des-Champs y le anunció la adquisición del cuadro. El escritor se quedó pálido, incapaz de pronunciar palabra. Desde que lo había visto por primera vez en la Rue Blomet había querido comprarlo.

2. VERANOS DE JUVENTUD EN MONT-ROIG

El 2 de diciembre de 1911, en una notaría de Reus, don Alvaro Roberto Ferratges y Mesa, marqués de Mont-roig, le vendió a Dolores Ferrà y Oromí, madre de Joan Miró, una casa y un terreno por 14.000 pesetas de la época1. La finca, situada en el término municipal de Mont-roig del Camp, al sur de la provincia de Tarragona, tenía como elemento principal una edificación imponente, el Mas d’en Ferratges. Edificado originalmente por el marqués de Mont-roig, era una mansión señorial de principios del siglo XX, blanca y coronada por una torre, construida al gusto de los indianos, los catalanes que, como el marqués, habían hecho fortuna en Cuba a finales del s.XIX, y que a su regreso habían erigido viviendas acordes con su nuevo estatus. A partir de ese momento, la señora Ferrà y su esposo, Miquel Miró, pasarían los veranos en su nueva propiedad, que los vecinos de la zona empezaron a llamar Mas Miró.

Cien años más tarde, la autopista AP-7 y una autovía (la A-7) pasan a pocos metros del estudio del pintor, construido a escasos metros del Mas. Ambas arterias han dejado la finca cercenada y aislada de Mont-roig, que queda al oeste, un par de kilómetros hacia el interior, a medio camino entre la casa y la escollera de montañas rojizas que da nombre a la localidad, y que tanto gustaba al pintor. Una fea valla protege la casa de las miradas de los conductores, pero no consigue amortiguar el ruido del incesante tráfico. Los cimientos tiemblan al paso de los camiones más pesados. El camino entre la finca y la playa de la Pixerota tampoco es el que Miró recorría haciendo jogging en dirección al mar para sorpresa de sus vecinos, ni el que desandaba de vuelta hacia la casa, cargado con objetos encontrados en la orilla. Quedan todavía algunas de las masías vecinas, como el mas d’en Romeu, que en el cuadro de Miró adoptaba el nombre de «La casa de la palmera». Por lo demás, el trayecto es una sucesión de gasolineras, garden centers y urbanizaciones construidas sin demasiados miramientos. Para acabar de desvirtuar el contorno, a algún promotor o funcionario desaprensivo se le ocurrió llamar Miami Playa a la franja de costa y las hileras de casas edificadas inmediatamente al sur de Mont-roig.

En 1911, sin embargo, todo aquello era todavía un enclave de Catalunya inalterado por el paso del tiempo. Para hacernos una idea de su aspecto, tenemos las soberbias fotos en blanco y negro, realizadas en el Mas por Joaquim Gomis, Irving Penn o Ernst Scheidegger en los años 40, 50 o 60. Durante algún tiempo, en honor a la madre del pintor la finca se llamó Villa Dolores, como indicaba el rótulo de la torre. La Pixerota, la playa más próxima, no estaba acondicionada para el baño. En las fotos de Scheidegger, de principios de la década de los 50, aparecía llena de pedruscos, ramas o raíces de cañas que el artista escudriñaba con la atención del buscador de oro. Desde la ventana del dormitorio de sus padres, mirando hacia poniente, Miró pintó en 1919 un paisaje titulado «Mont-roig, vinyes i oliveres». Ya lo dice el nombre del cuadro. Hasta donde alcanzaba la vista no había más que viñas y olivos. Nada, aparte del zumbido de las abejas o el siseo intermitente de las cigarras, debía alterar la paz del campo en pleno día estival. Al fondo, el cuadro reproduce las montañas del interior y en particular la Mola de Colldejou. La nube que corona la cima es una señal de tormenta, que los lugareños conocían como La Gitana: «Quan la Mola du un capell no et fiïs d’ell/Cuando la Mola lleva un gorro no te fíes de él»2. Desde la torre y en dirección al mar, el panorama era muy similar: tan sólo algarrobos y olivos, campos polvorientos, toscamente arados. Caminos de tierra transitados por carros, huertos, cañaverales.

En una carta de 1918, escrita a mediados de julio, Miró explicaba cómo tomaba posesión del caserón familiar, cada vez que allí se instalaba a pasar un nuevo verano: «la primera semana de mi llegada nada de pensar en embadurnar telas ni en nada. Por la mañana en la playa me tumbo al sol y a cambiar la piel, y por la tarde de excursión a hacer km en bicicleta. Durante la segunda semana, a pensar ya en trabajar…»3. En otra carta anterior, escrita a su amigo Ricart desde Mont-roig en 1916, escribía: «He venido aquí a pasar unos cuantos días, a vivir con el paisaje. A comulgar con esta luz azul y dorada de los trigos, a ennoblecerme con esta visión. ¡Cómo nos ennoblece el paisaje! Cuando estoy aquí siento un gran amor por todas las cosas. Amo a un animal, a cualquier hierba, y no puedo comprender ni imaginar ninguna fechoría de los hombres. Nos sentimos también más fortalecidos para hacer nuestro camino, y nuestra vida en la Ciudad, después de una temporada fuera será más firme y más sana»4.

En 1911, año en que transcurrió su primer verano en Mont-roig, Miró tenía dieciocho años y motivos de sobra para celebrar la adquisición de la casa. Ya conocía parte de la provincia de Tarragona. Incluso la había pintado, siendo todavía un niño. Su abuelo paterno, Joan, era herrero en Cornudella de Montsant, un remoto pueblecito del Priorat, y su hijo, el orfebre y joyero Miquel Miró, padre del pintor, había hecho su aprendizaje en la cercana Reus, antes de trasladarse a Barcelona. Miró había ido alguna vez a visitar a su abuelo, y nunca dejó de volver a Cornudella, ni siquiera cuando la casa fue vendida y dejó de formar parte del patrimonio familiar. Entre las primeras obras que se conservan del pintor hay unos delicados paisajes, ejecutados a lápiz y pastel en 1906 en Cornudella, Prades o Siurana. Son dibujos de casas viejas bajo la luz de alguna estrella solitaria, concisos y poéticos, cargados de afecto por la tierra de sus antepasados, que hoy se conservan en la Fundación Miró de Barcelona. En una imagen nocturna de Cornudella, todo el pueblo parece sumido en el sueño. Sus paredes centenarias se vislumbran como a través de un velo azul, sólo contrastado por una luna amarilla. En otro dibujo de Prades, igualmente dominado por los tonos grises o azules, sólo destaca el acento anaranjado de dos tejados. «Era muy sensible al vacío –afirmaba– a los grandes espacios vacíos donde hay perdido, dándoles vida, iluminándolos, un punto, una cosa minúscula»5.

De la misma época y estilo son otros paisajes realizados en Palma, a donde Miró viajó en ocasiones para visitar a Josep Ferrà, su abuelo materno, ebanista de profesión. En Palma, el abuelo Josep lo llevaba a pasear en un carro tirado por un caballo, y Miró pudo dibujar, con idéntica devoción, la iglesia de Sineu, Es Molinar o la Catedral6. La presencia del mar en aquellas primeras obras ejecutadas en Mallorca o en Tarragona era excepcional: «El interior me atraía más. Siempre volvía a aquellas casas, a la iglesia, a la montaña. Me inspiraban los alrededores de Cornudella, la comarca de mi padre, cerca de Mont-roig, una tierra de un rojo formidable. Cada año, cuando vuelvo a Mont-roig, cojo un coche y voy a dar una vuelta. Planté el pie en Mont-roig… la fuerza entra por los pies»7.

Miró siempre habló en términos muy afectuosos de la rama mallorquina de su familia. Aseguraba que su abuelo le había querido mucho, y que su abuela era muy inteligente y romántica. El abuelo, que sólo hablaba mallorquín, no sabía leer ni escribir, pero llegó a dirigir una empresa de dimensiones considerables, y era un gran viajero. Para prolongar los trayectos sólo se desplazaba en trenes lentos, y en una ocasión llegó a ir a Rusia, algo poco común en la época. En cuanto a la rama paterna de su familia, la de Cornudella, afirmaba que sus abuelos, artesanos y campesinos, eran muy buena gente, pero que no tenían personalidad. De su padre decía que era muy realista y de un carácter opuesto al de su madre. Cuando iban juntos de caza, si le decía que el cielo era violeta su padre se reía de él, y Miró desesperaba8.

Desde los hogares de unos y otros abuelos, Miró pudo comprobar que el límite meridional de Cataluña está bañado por una luz curiosamente similar a la de Mallorca, fuerte y transparente. Es oportuno constatar, en ese sentido, que la latitud de Palma (39º), es la misma que la del sur de la provincia de Tarragona. Algo tendrá que ver esa identidad de coordinadas con la peculiar calidad de su luz. Los que conocen bien Mallorca se sienten como en casa viajando, por ejemplo, por el Perelló, la franja de tierra que se extiende a la altura de l’Ametlla de Mar, algunos kilómetros hacia el interior. Para abundar en las coincidencias, Miró afirmaba que los números 3 y 9, así como los viernes, siempre habían jugado un papel mágico en su existencia9.

El pintor había nacido en Barcelona el 20 de abril de 1893. Allí, en plena fiebre modernista, mientras la ciudad se extendía hacia el Tibidabo de acuerdo con el plan diseñado por Cerdà, se educó y conoció a sus amigos más íntimos. Mucho más tarde, en las décadas de los 30 y los 40, volvió a instalarse en su casa natal del Passatge del Crèdit. En Montjuich, el peñón que se alza junto al puerto de la ciudad, fue erigida la primera de las dos Fundaciones que hoy llevan su nombre, y en el cementerio que hay en la otra vertiente de la montaña, la que da al mar, fue enterrado en 1983. Sin embargo, nunca incluyó la capital catalana entre los lugares que habían tenido mayor peso en su vida. Jacques Dupin lo afirma sin rodeos en su biografía: «Miró no le atribuye más que un papel secundario. Sus raíces profundas se alejan de la ciudad. Su verdadero y doble país es, por una parte, la región de Tarragona, de donde procedía su padre, y por otra, la isla de Mallorca, donde residía la de su madre»10. En una carta de 1918, escrita desde Mont-roig, el propio pintor, que ardía de deseos de hacer su primer viaje a París, lo expresaba en términos aún más crudos: «Si he de vivir mucho tiempo más en Barcelona, aquella atmósfera tan mezquina y tan de pueblo de campesinos (artísticamente hablando), me asfixiaría. Una vez fuera, me parece que sólo me verán el pelo cuando vaya a pasar las Navidades con la familia, o de paso, para ir al campo»11.

Fue por primera vez a la escuela en 1900, en un colegio de la calle Regomir de Barcelona, muy cerca de su domicilio del Passatge del Crèdit. Se recordaba a sí mismo como un mal estudiante, taciturno y soñador: «Me quedaba apartado de los otros compañeros de la escuela que me llamaban sabihondo… no entendía nada de las ciencias exactas. Era mejor en geografía, muy a menudo adivinaba con exactitud lo que me preguntaba el profesor, señalando por casualidad con una varilla sobre el mapa. Mi ambición era ser un gran ingeniero o un gran médico, pero no aceptaba nunca la mediocridad»12. En el mismo centro de educación primaria tomó sus primeras clases de pintura, fuera del horario obligatorio, con un profesor llamado Civil. Pintar era para Miró «como una necesidad física. Me sentía muy aislado, nadie me hacía caso. Estaba muy aislado porque veía más allá de la estrechez de las cosas. Aquél aislamiento me afectó de manera muy dolorosa, muy violenta, de niño y de joven»13. Según el propio pintor, aquella clase de arte, a la que se apuntó para olvidar todas las demás, era como una ceremonia religiosa, se lavaba cuidadosamente las manos antes de tocar el papel y los lápices, el material de pintura era sagrado, trabajaba como si ejecutara un rito religioso14. Esa pulcritud, ese orden riguroso, ya era entonces el mismo que mostraría en la Rue Blomet o en cualquiera de sus sucesivos talleres, y que tanto sorprendió a los que lo vieron trabajar. Hasta el final de sus días se sometió a una disciplina férrea y sujetó su rutina a horarios fijos. Año tras año, como un ave migratoria, hizo coincidir sus idas y venidas entre Barcelona, Mont-roig, Palma o París con los cambios de estación. Todo lo fechó y clasificó escrupulosamente.

Presionado por su padre, que siempre vio con desconfianza y preocupación su inclinación artística, Miró se matriculó en la escuela de comercio en 1907. En contrapartida, consiguió que por las tardes se le permitiera continuar sus estudios de pintura en la Escuela de Bellas Artes de la Llotja, donde fue discípulo de Josep Pascó y de Modest Urgell.

Pascó, muy del agrado del padre de Miró, enseñaba artes decorativas, e hizo que Miró aprendiera a ser paciente con la técnica15. También le reafirmó en su elección de colores: «Generalmente se comienza por el dibujo. Pero Pascó veía las cosas de otra manera, de entrada nos hizo comprar una paleta y colores… recuerdo aquella primera paleta y el primer día que me puse a trabajar con los colores… Instintivamente, había puesto sobre la tela unos colores muy violentos. Pascó estaba entusiasmado. En medio de la clase, ante mi cuadro de colores estridentes, me hizo unos grandes elogios. Lo recuerdo como si fuese ahora»16.

Más importante y duradera aún que la de Pascó parece haber sido la influencia de Modest Urgell, su profesor de perspectiva y paisaje en La Llotja. Como Pascó, alentó a Miró durante su paso por la Llotja, y éste, al igual que Anglada Camarassa, Joaquim Mir, Picasso o Dalí, se lo agradeció en la madurez, admitiendo su deuda con él: «La influencia de Urgell fue muy importante. Aun hoy reconozco formas que aparecen constantemente en mi obra que originalmente me impresionaron de su pintura. Recuerdo dos cuadros en particular: ambos caracterizados por horizontes largos rectos, crepusculares, que cortaban las imágenes en dos mitades; uno, un cuadro de una luna sobre un ciprés, el otro, con una luna creciente baja en el cielo. Tres formas que se han convertido en obsesiones para mí, representan la huella de Urgell: un círculo rojo, la luna y una estrella. Continúan volviendo, cada vez ligeramente diferentes. Pero para mí es siempre una historia de recuperación: en la vida no se descubre»17.

En sus años de juventud, en dibujos que aun se conservan en la Fundación de Barcelona, Miró imitó frecuentemente el estilo romántico y sombrío de Urgell, casi ausente de figuras humanas, con sus puestas de sol, sus cementerios a la luz de la luna o sus lánguidos cipreses. Es el caso de «Cementerio» o de «Ermita», ambos de 1907. En 1959, aun insistía en la importancia que siempre había tenido para él la inmensidad del cielo o los espacios vacíos: «El espectáculo del cielo me conmueve. Me siento conmovido al ver, en un cielo inmenso, una luna creciente o el sol. Por otra parte, hay en mis cuadros formas muy pequeñas en grandes espacios vacíos. Los espacios vacíos, las llanuras vacías, todo cuanto está desnudo siempre me ha impresionado mucho»18. Al final de su vida, lo último que dibujó Miró fueron unas líneas en recuerdo de los horizontes de su profesor de paisajismo, junto a las que escribió «en recuerdo de Modest Urgell»19.

Durante dos años y de nuevo obligado por su padre, Miró se vio forzado a interrumpir las clases en la Llotja y a trabajar como aprendiz de contable para el comerciante de productos de droguería Dalmau i Oliveres. Fue la época más desdichada de su vida. En una carta a Michel Leiris, la recordaba así: «…muy torpe y muy mal educado. Peleas con la familia, dejo la pintura para entrar como empleado en un despacho. Catástrofe; hago dibujos en los libros de contabilidad y me echan, naturalmente»20. A los ochenta y dos años de edad, el pintor seguía proporcionando detalles precisos de aquel empleo no deseado: «Mi madre era muy inteligente, muy abierta. Pero mi padre, nada… Fueron tres años perdidos. Nos poníamos a trabajar a las ocho de la mañana, parábamos de una a tres, y después nos quedábamos en la tienda hasta las nueve de la noche. No había fines de semana. Íbamos incluso el domingo por la mañana. No se podía hacer nada más. No era ninguna broma. Y el dibujo, la pintura, no eran actividades serias, por supuesto»21. «Trabajaba como meritorio, así llamaban entonces al aprendiz de tenedor –recordaba Miró en otra entrevista– entrábamos a las ocho de la mañana, andando tenía exactamente siete minutos para trasladarme desde mi domicilio a la oficina, tenía cronometrado hasta el último minuto de sueño. En la puerta de la oficina solía haber una pizarra con yeso, donde firmábamos nuestra puntualidad. Quien llegaba más tarde de las ocho y veinte era sancionado. Trabajábamos hasta la una, y desde las tres hasta las siete y media, teóricamente, porque lo cierto es que salíamos a las 9 de la noche. ¡Los domingos íbamos al despacho de nueve a una y media para poner los documentos en orden! No teníamos nunca vacaciones, pero los sábados por la tarde solíamos concluir un poco antes la jornada. Entonces, yo me dirigía a tomar el tren hasta Montgat, para continuar en tartana hasta Tiana, donde mis padres habían alquilado una torrecita. Me sentía tan agotado que no tenía ni ánimos para dibujar, y encima, aun querían que estudiara inglés. Por ello evoco esta época como si de tres años de trabajos forzados se tratara…Al principio, al igual que los demás aprendices, no percibía absolutamente nada. Pero al cabo de un año, por navidad, en ocasión de reunir al personal para hacer entrega del aguinaldo, nos dieron 15 pesetas. Este fue mi sueldo a partir de entonces, que ingresaba seguidamente en la Caja de Ahorros»22.

La situación se prolongó hasta abril de 1911, cuando les comunicó a sus padres, con los que acababa de pasar unos días en Mallorca, su intención de dedicarse exclusivamente a la pintura. «Al venir a Palma –escribía Miró– tenía el propósito de decírselo, más a la idea de que había venido para pasar unos días alegres con Uds, me desistí. He pasado dos años prisionero en un despacho… me he dedicado al comercio sin tener ninguna vocación para él, sólo dejándome guiar por Uds, que no conocen bien a fondo mis verdaderas aspiraciones y yo, por otra parte, sin haber consultado antes mi corazón, y no escuchando la voz de mi conciencia… Renuncio, pues, a mi vida actual, para dedicarme a la pintura»23. De la siguiente carta que Miró le mandó a su padre desde Barcelona, se desprende que éste, incapaz de creer en la seriedad de las intenciones de su hijo, recibió la noticia con consternación. Para el señor Miró, querer ser pintor significaba rechazar las propias responsabilidades y abrazar una vida de ocio e improductividad: «No me extraña –se defendía dolido el futuro pintor– que les haya sorprendido el contenido de mi anterior. Lo que lamento vivamente es el mal sentido, completamente opuesto a mis aspiraciones, con que han interpretado mi carta. Dicen que en la vida del trabajo he de encontrar mi porvenir. ¡Acaso no busco este porvenir en el propio trabajo! No quiero creer que me pongan al lado de estos hombres que no saben ganarse la vida, y que viven holgadamente... Me pintan ustedes a pobres bohemios, y no a artistas, como quien para describir a los músicos habla de estos infelices ciegos que pasean por las calles tocando el violín y pidiendo una triste limosna. Mis aspiraciones son bastante más elevadas que las de llegar a ser un bohemio, pues me siento con fuerzas sobradas para ocupar un buen puesto en la pintura»24.

Muchos años más tarde, Miró afirmaría que la confrontación con sus padres había sido positiva: «Entre mis padres y yo había una barrera. Y estoy muy contento… Los chicos jóvenes que iban a París, niños de buena familia, estaban perdidos. En mi caso, la vida que llevé durante la infancia me proporcionó musculatura. … Tuve una vida muy dura, y eso me ayudó. No lo siento en absoluto. Siempre les digo a mis nietos que tienen una vida demasiado fácil. Las dificultades me dieron músculos. Mientras que aquellos niños bien que se pasaban todo el día en el bar Rotonde estaban perdidos del todo»25.

Durante esta época tan crítica, en la que Miró se formó como artista, y también en años sucesivos, Mont-roig desempeñó un papel crucial, casi mágico. Como un buen augurio, la compra de Mas Ferratges coincidió con su decisión de dejar el trabajo en la droguería, y desde el primer día, la casa de Tarragona ejerció sobre el joven pintor un doble efecto positivo, catalizador en el sentido creativo, reparador en el terreno de la salud. El conflicto con sus padres y aquel empleo que tanto odiaba le habían costado al joven pintor una depresión y una fiebre tifoidea. Miró tuvo que permanecer en cama y seguir una dieta durante dos meses, lo que le dejó muy débil: «Caí en un estado de crisis y agotamiento… una dolencia conocida con el nombre de fiebres de Barcelona, debía tratarse de una especie de tifoidea producida por las aguas de la ciudad… así me separé del almacén mayorista, situado en el Pasaje de la Industria, frente al parque de la Ciudadela. Permanecí todo un mes en cama, guardando absoluto reposo, sin apenas comer ni beber. Recuerdo que frente a mi cama había un San Juan con un cordero, y yo me pasaba el día cocinando el animalito y engulléndomelo»26. Preocupados, sus padres se lo llevaron a Mont-roig, donde creían que el aire seco y el sol contribuirían a su recuperación. En lo sucesivo Miró siempre identificaría aquella residencia de verano con la curación de sus dolencias, y con sus primeros pasos como pintor a dedicación exclusiva27. Casualmente, también Picasso, en 1898, se había recuperado, en sus años de juventud, de un brote de escarlatina en el sur de la provincia de Tarragona, en Horta de San Joan28.

Desde aquél crucial 1911, Miró dejaría constancia, una y otra vez, de su deuda y apego hacia Mont-roig. En julio de 1915 escribía desde la masía: «En esta vida tranquila de campo, viviendo con los árboles y las montañas y el mar, uno se acuerda de todos sus amigos y se lamenta de no poder estar acompañado de todos ellos; sería una cosa bonita que este sol fuerte y ardiente de verano nos viese a todos en el mismo lugar… en esta tierra de fuego y de mar azul, muy azul. Dios lo ha hecho bien hermoso, este país del campo de Tarragona! Aquí trabajo mucho, trabajo desesperadamente»29. En agosto del mismo año, después de una breve ausencia, escribía otra carta y anunciaba haber vuelto a «esta tierra de luz y de mar, de campesinos muy colorados de mejillas y fuertes como estas montañas, y barcas de velas muy blancas, que extraen peces de muchos colores»30. En otra misiva de septiembre de 1917, igualmente procedente de Mont-roig, hablaba de la fiesta de la vendimia, de pisar la uva y de un día «admirable, bien luminoso, con música de colores». Había pintado sin descanso todo el verano, y aun así, los días se le hacían cortos: «se me acaba la época de sol, y es ahora justamente cuando tendría que empezar. Eterno martirio; después de un verano trabajando en el paisaje me parece que hasta ahora no he visto ni los árboles ni el sol». «Después del trabajo –añadía– llego a casa cansadísimo, poco dispuesto a acabar de exprimirme el cerebro. Por la noche, después de cenar, a dormir el sueño de los que cavan la tierra y labran»31.

Miró, que no había nacido en el campo sino en la ciudad, era muy consciente de que había todo un mundo más allá de los ancestrales parajes del sur de Tarragona, y en su condición de artista, creía que cada escena, urbana o rural, debía ser representada de manera distinta. Ya en 1917 afirmaba desde Mont-roig que en el futuro «veremos una tela de una locomotora corriendo, pintada de manera completamente opuesta a un paisaje hecho a las 12 del mediodía. Al espíritu libre, cada cosa de la vida le producirá una sensibilidad diferente… Pintar una calle de una gran ciudad, con grandes casas, con ruido de bocinas (¿o es que acaso el ruido no contribuye a la visión de las cosas?), con gente que corre enloquecida, con tranvías y metros, no puede valerse de la divisa impresionista, y este paisaje que veo delante de mí, donde escribo, los olivos, algarrobos, viñedos y mucha luz, despierta una emoción totalmente diferente a la de una calle de Nueva York»32. Sin embargo, año tras año, volvería a Mont-roig a reponer fuerzas e inspiración antes de regresar a la gran ciudad, primero a Barcelona, más tarde a París, donde se decidía la suerte de los artistas. En 1916 le escribía a su amiga Lola Anglada: «en estas horas beatísimas de paz y de sol he pensado mucho en ti. Bien te querría tener a mi lado y acompañarte en tus caminatas; que esta luz azul, de un azul purísimo, os revistiera de esta gran tranquilidad de los campos, y os fortaleciera como los árboles. Y después, nuevamente purificados, volver a la Ciudad. Gente fuerte, combatiríamos contra todo lo que nos rodea. Todo lo que nos envuelve es una fatalidad. Tenemos que ser más fuertes que todas las fatalidades. Yo me paso estos días viviendo y siendo parte de este paisaje… ¡Cómo fortalece también nuestro espíritu! Aviva fuertemente el fuego de la linterna de nuestro Ideal, en cuyo entorno debe girar nuestra vida, sin Él nosotros seríamos algo inorgánico, nuestra vida sería incomprensible»33.

En 1912 Miró pudo retomar sus estudios de arte en una escuela fundada seis años antes por un visionario, el pintor y pedagogo Francesc Galí. Hasta 1915 el centro le proporcionó a Miró nuevas amistades, y una forma muy poco ortodoxa de aproximación a la pintura. Nacido en Barcelona en 1880, Galí estaba convencido de haber crecido en un momento de decadencia cultural. Cataluña era para él un lugar provinciano y periférico, apartado del poder de decisión de Madrid. Pensaba que en 1906, momento en que creó su escuela, había en Barcelona un desconocimiento total de la historia, la lengua o el arte catalán. Creía que el modernismo, muy bien acogido por la burguesía local, había tenido una trascendencia indiscutible en el terreno de las artes plásticas, pero no una repercusión cultural amplia. El noucentisme, que sucedió cronológicamente al modernismo, fue para Galí un ambicioso programa cultural y educativo, un proyecto de país. El maestro de Miró estaba obsesionado por la cultura. Admiraba la cultura individual, pero pensaba que ésta debía ser, en todo caso, producto sobresaliente de otra más general. En una Barcelona donde no encontraba ni un libro ni una escuela que considerara eficaz, Galí creía en una cultura alejada de la oficial, moderna, científica, práctica e indiscriminada, de alcance universal. Pensaba que la civilización mediterránea se asentaba sobre pilares griegos y romanos, pero no por ello estaba dispuesto a renunciar a Bach o a la literatura inglesa, rusa o alemana.

En la escuela de Galí, el concepto de cultura catalana abarcaba Cézanne y el cubismo, pero también se valoraba la artesanía y el paisaje popular, escenas marineras y campesinas, la belleza de un botijo, un campanario o una vela latina. El cultivo del dibujo se combinaba con la promoción del colorismo fauve. Se partía de la base de que el arte no se podía enseñar. El esfuerzo tenía como recompensa la mejora de la persona en su sentido más global, y por eso se cultivaban todas las humanidades: conciertos de Bach todos los sábados, lecturas comentadas de Dostoievski, Goethe o Shakespeare. Otro elemento fundamental del programa educativo eran las visitas al Museo de Bellas Artes de Barcelona (Hoy Museu Nacional d’Art de Catalunya), donde se exhibían las pinturas románicas que tanta importancia tuvieron para Miró, y las excursiones a Montseny, a Sant Cugat, o al Laberinto de Horta. A los estudiantes no se les permitía tomar notas, sólo llevar «una corona de ojos en la cabeza»34. Mirar y recordarlo todo, para cuando tuvieran que reproducirlo, de vuelta en el estudio. Muchos años más tarde, a los que acompañaban a Miró en sus paseos por Siurana o Cornudella les sorprendería que nunca llevara consigo una libreta de apuntes, que fuera capaz de anotarlo todo visualmente.

Galí creía que construir una forma era más un esfuerzo conceptual que visual. Todo un alivio para un alumno como Miró, que siempre había tenido problemas para representar la realidad, y que confesaba no haber sabido copiar, a partir de una estampa, un rostro humano: «A los 19 años entro en la Academia Galí, de Barcelona, para dedicarme por completo a la pintura. Fenómeno de torpeza y de falta de habilidad. Soy colorista pero una nulidad para la forma. No llego a distinguir una línea recta de una curva»35. Galí obligaba a sus pupilos a dibujar de cara un perfil, y de perfil, una cabeza contemplada de frente. Les hacía dibujar objetos que sólo conocían por el tacto. En la Fundación Miró se conservan todavía dibujos de aquella época, realizados con los ojos cerrados. Decía el propio pintor que no había mejor manera de desarrollar una memoria intuitiva, de adquirir un sentido de la forma. En otoño de 1914, escribía: «Estoy contento de mis esfuerzos por vencer la forma; mis estudios con el tacto han sido fecundos; con ellos he adquirido una visión viva de la forma; mis obras están mejor construidas que las que viste. Creo que siguiendo esta orientación pedagógica llegaré a dibujar bien. Esto requiere, sin embargo, una gran fuerza de voluntad… el hombre necesita la lucha»36. Asombra, en el caso de Miró, la consistencia de su discurso a lo largo de los años. En una entrevista que mantuvo con Georges Raillard en 1975, afirmaba a propósito de sus años en la academia de Galí: «No es a pesar de dibujar mal que quise ser pintor, sino más bien a causa de eso, porque me exigía un gran esfuerzo. Había que luchar, y la lucha es siempre lo que me ha hecho ir adelante en la vida… Galí me ayudó mucho, de una manera original, nada académica: me hacía cerrar los ojos y tocar el modelo con los dedos… Yo era incapaz de ver un volumen, de reproducirlo con el sentido de la sombra, las cavidades, todo eso… No era nada hábil, no lo podía hacer… me angustiaba mucho no poder hacer lo que mis compañeros hacían con tanta facilidad»37.

En la academia Galí, Miró conoció a Enric C.Ricart o Josep F. Ràfols, con quienes se escribió durante algún tiempo; se hizo amigo del ceramista Josep Llorens Artigas, de quien ya no se separaría nunca, y empezó a leer poesía, actividad que tampoco abandonaría en lo sucesivo. Galí tuvo una extraordinaria ascendencia sobre toda una generación de jóvenes pintores, arquitectos o literatos. Josep Pla, que lo conoció en Cadaqués, hizo una semblanza de Galí, (publicada, como tantas otras de sus biografías breves, con el nombre de «homenots») y una descripción de sus estudiantes. El grupo, escribió, tenía «una cierta tendencia al narcisismo, un gusto por mantenerse en la minoría, por no salir de una cierta pureza intelectual, un tanto recóndita. A todos ellos les gustaba la distinción, vestir bien, ir elegantes y no mezclarse demasiado con lo corriente o vulgar». Años más tarde, Miró provocaría en París más de un comentario por vestir de manera excesivamente formal, y el propio Galí vistió hasta sus últimos días de forma impecable. Pla lo recordaba a su regreso de Inglaterra, donde estuvo exiliado entre 1939 y 1950, como un señor pequeño, fibroso y ágil a pesar de su edad38.

Miró todavía se matriculó, a partir de 1913, en una tercera escuela de arte, el Cercle Artístic de Sant Lluc. El Cercle había sido fundado en 1893 por un grupo de artistas y personalidades públicas, movidas, según afirma la propia institución en su página web, «por el espíritu de compromiso con la fe cristiana y un profundo amor a la propia tierra»39. En las clases de dibujo de esa institución conservadora, católica y catalanista, donde se permitía que las modelos femeninas posaran desnudas, coincidió Miró con un anciano Gaudí, que se había hecho socio del círculo en 1899, seis años después de su fundación, y que en 1913 aun acudía a la escuela a dibujar con modelo. Hacia el final de su vida, el pintor todavía recordaba cómo dividía su tiempo entre las clases de la academia Galí y las de Sant Lluc: «Por las tardes, de tres a cinco, iba a la escuela Galí, y de siete a nueve, al Círculo de Sant Lluc, ubicado en el mismo edificio donde antaño estaba Els Quatre Gats. De cinco a siete, tomaba apuntes a lápiz por calles y cafés, según el programa que había señalado Galí»40. En el Cercle, Miró conoció a uno de sus amigos más inseparables, el sombrerero y mecenas artístico Joan Prats. Otro de los alumnos, Sebastià Gasch, recordaba a Miró como «un personaje callado y reservado, que entraba rápidamente en clase de dibujo sin mirar ni dirigirle la palabra a nadie. Se mantenía ausente de todo cuanto ocurría a su alrededor, y daba la impresión, cuando dibujaba, de sufrir horriblemente. Sacaba la lengua como el niño que se debate por trazar las primeras letras del abecedario»41. Joan Prats decía que por las noches Miró acompañaba a sus compañeros en sus correrías nocturnas por las Ramblas o el Paral.lel, pero que solía ser el primero en volver a casa42.

Desde 1914 Miró empezó a alquilar pisos que le pudieran servir como taller, y que compartiría con sus amigos Ricart y Ràfols. Hasta 1916 ocupó uno en la calle Arc de Jonqueres, más tarde otro en Sant Pere Més Baix43. Se iniciaba de esa forma la alternancia de lugares de trabajo, que nunca más abandonaría. De momento, y hasta su traslado a París, pintaría en Barcelona en invierno y en Mont-roig en verano. En un libro publicado en 1975, Miró afirmaba que para pagar el estudio de Sant Pere, echó mano del pequeño capital que había ahorrado mientras trabajó en Dalmau i Oliveres: «Lo empleaba en pagar el alquiler del taller de la Baja de San Pedro, situado frente a la tienda de fideos y pasta de Isidro Nonell… A través de los amplios ventanales del estudio, yo he visto a la madre de Nonell vendiendo sopas»44.

Encontrar espacios que le permitieran trabajar fuera de su domicilio de Passatge del Crèdit, aunque tuviera que compartirlos, debió de significar para Miró un eslabón más en su trayectoria como pintor, y tal vez contribuyó de alguna manera a disipar las dudas de su familia, que seguía dando muestras de preocupación por su futuro. Mientras Miró fue alumno de su escuela, Galí tuvo que hablar a menudo con el padre del pintor, y pedirle que tuviera confianza en sus posibilidades. Cada semana, el joyero acudía al encuentro del maestro, para recabar información acerca de los progresos de su hijo, y Galí, que lo consideraba un típico comerciante catalán, preocupado ante todo por los aspectos materiales de la existencia, se veía obligado a asegurarle que triunfaría, que sería un gran artista45.

Al contrario que tantos otros cabezas de familia de la burguesía catalana, el señor Miró se negó a pagar para que su hijo pudiera librarse del servicio militar así que desde 1915 y hasta 1917, Miró se vestiría de soldado cada año por espacio de unos tres meses. La militar era, junto con la eclesiástica, una de las pocas salidas profesionales que podrían permitirle en el futuro ganar un sueldo y pintar simultáneamente: «Para ganarme el pan y pintar al mismo tiempo –recordaba muchos años más tarde– mi familia me aconsejaba que me hiciera monje o militar»46. Mientras tanto, su madre, que en palabras del propio Miró acabaría interesándose mucho por su trabajo, lloraba al ver que seguía un mal camino, y su hermana le daba dinero a escondidas para que pudiera coger el tranvía, ya que el poco dinero que tenía se lo gastaba en tubos de color47.

3. VERANOS DE NIÑEZ EN LAKE WALLOON

«La masía» es la representación de un lugar mítico, cargado de recuerdos felices y de significado para Miró. Cuando Hemingway lo contemplaba, ¿le transportaba hasta el escenario de sus propios veranos de niñez y de juventud? En un libro de reciente aparición sobre la colección de pintura de Hemingway, una descendiente del escritor, Colette C. Hemingway, afirma: «Cualquiera que intente identificar qué llevó a un individuo a adquirir una cierta obra de arte se arriesga siempre a interpretar erróneamente una elección privada, a afirmar algo que nunca fue cierto. El hecho es que cualquier persona puede adquirir un cuadro o una escultura por casualidad, por un capricho, por una atracción inmediata o después de una cuidadosa reflexión»1. Tratar de imaginar qué veía el escritor en «La masía» es adentrarse, efectivamente, en el terreno de la especulación. Sin embargo hay afinidades evidentes entre su biografía y la de Miró, y aspectos del cuadro, como la temática o los acontecimientos que llevaron al artista catalán a representar la casa de Mont-roig, que por fuerza debían parecerle a Hemingway un reflejo de sus propias vivencias, circunstancias familiares o inquietudes personales.

Hemingway, nacido como Miró en un medio urbano y conservador e igualmente fascinado por la naturaleza, tuvo que saber o intuir que «La masía» era el testimonio de la devoción de un hombre de ciudad por el campo de Tarragona. Cuando compró el cuadro ya había viajado extensamente por la península ibérica, y el propio pintor, al que tuvo ocasión de conocer, pudo hablarle personalmente sobre la casa y el paisaje que lo había inspirado, así que la escena descrita en la tela debió de resultarle familiar y comprensible, mucho más allá de lo que hubiera podido valorar a simple vista. Aun así, cabe preguntarse qué le hizo apreciar hasta tal punto la estampa rural de Miró, cuando tan poco tenía en común Mont-roig con los lagos y montañas donde Hemingway había aprendido a pescar y a cazar, en el transcurso de los muchos veranos que pasó con sus padres y hermanos en Michigan. Donde el otoño llega sin avisar, y el sol, no mediterráneo sino boreal, apenas luce unas horas en invierno sobre un permanente manto de nieve; donde en verano nunca se agotan las reservas de agua dulce, y la gente utiliza canoas u otras embarcaciones ligeras como medio de transporte; donde ni siquiera en los días más calurosos adoptan las ramas de los abetos el aspecto descolorido y sediento de los pinos del litoral catalán.

Hemingway, seis años más joven que Miró, nació el 21 de julio de 1899 en Oak Park, Illinois, una población de extrarradio de Chicago, conectada con la ciudad, a principios del siglo XX, por dos líneas de tren. Protestante, puritana y clasista, Oak Park tenía tantas iglesias que había quien la llamaba Saints’ Rest, «el lugar de descanso de los santos». La comunidad, que carecía de ciudadanos de color, había prohibido el consumo de alcohol desde la década de los 70 del siglo XIX. En 1901, sus habitantes quisieron deslindarla del vecino municipio de Cicero, al que siempre había pertenecido, porque en años anteriores había sido invadido por católicos de clase trabajadora, partidarios de la existencia de locales donde se sirvieran bebidas alcohólicas2.

La madre de Hemingway se llamaba Grace Hall. Mujer hedonista y consentida, alta y voluminosa, había nacido en Chicago pero era descendiente de ingleses, tal y como delataban sus ojos azules y tez blanquecina. El padre de Grace presumía de tener músicos de gran talento entre sus antepasados, y aunque había nacido en Londres, las dificultades económicas lo habían empujado a cruzar el Atlántico y trasladarse a Dyersville, Iowa. Durante algunos años, Ernest Hall hizo trabajos esporádicos a la orilla del Mississippi, luchó en la Guerra Civil con el ejército de la Unión, y cuando fue herido de bala en circunstancias nunca del todo esclarecidas (se rumoreaba que podía haber desertado, ya que la herida no se había producido en el transcurso de batalla alguna), se trasladó a Chicago. Allí, decidido a ganar dinero, se involucró en el negocio familiar de su esposa, una empresa de venta al mayor de cubertería.

Conocida por su fuerte personalidad, Grace siempre envidió la libertad con la que creció su hermano menor por el hecho de ser varón, y en una ocasión le robó el velocípedo. Sin pedirle permiso se puso uno de sus pantalones y salió a rodar por el vecindario a lomos de aquella rudimentaria bicicleta, dejando a su paso más de un comentario de asombro. Pocas veces en la Norteamérica de 1880 se había visto a una mujer vestida como un chico, pedaleando por la calle con expresión desafiante. Durante sus años de madurez Grace seguiría luchando contra las discriminaciones por motivo de sexo, y se convertiría en una de las primeras abogadas del sufragio femenino en Oak Park.

En el hogar de Grace, en Chicago al principio y más tarde en Oak Park, la música tuvo siempre un papel preponderante. Su madre había sido propietaria de un órgano que salvó de las llamas con sus propias manos, estando embarazada de un mes de Grace, en el transcurso del trágico incendio de Chicago en 1871. Convencida de que su hija tenía unas dotes musicales excepcionales la dispensó de aprender labores domésticas, la apuntó a clases de canto, violín y piano, y cuando acabó la educación secundaria, Grace renunció a ir a la universidad y se quedó en casa estudiando idiomas, participando en el coro de la iglesia y perseverando en sus lecciones de voz, preparándose para convertirse, un día, en cantante profesional de ópera. La primera y única gran oportunidad le llegó poco después de la muerte de su madre, en 1895. Sin permitir que su reciente orfandad la detuviera, se trasladó a Nueva York y empezó a tomar lecciones con Louisa Cappiani. Hizo unas pruebas de acceso en la Metropolitan Opera, y para pagar las clases, accedió a actuar una noche en el Madison Square Garden. Al parecer, Grace lo pasó muy mal durante el concierto, al tener que cantar bajo los focos de aquella sala imponente. De pequeña había sufrido escarlatina, y afirmaba que la enfermedad la había dejado muy sensible a la luz. Aquella primera aparición sobre un gran escenario sería también la última. El verano siguiente viajó por Europa con su padre, y a la vuelta, renunció a su carrera como cantante profesional.

Que no llegara a triunfar en el mundo de la ópera no significa que Grace se conformara con casarse, tener descendencia y llevar una vida de privaciones, a la sombra de su marido. A pesar de acabar fundando una extensa familia siguió dando recitales privados de ópera o clases privadas de canto, y llegó a componer y registrar algunas canciones, que le reportaron modestas sumas en concepto de derechos de autor. En todo momento se rodeó de criados y se comportó como una dama de la sociedad inglesa. Durante el viaje que hizo con su padre por Europa hizo acopio de un abundante ajuar de boda, que incluía vestidos, sombreros y treinta y cinco pares de guantes. Leicester, el hermano menor de Hemingway, recordaba en su autobiografía: «desde el principio hubo en casa profusión de criadas y servicio doméstico. Y es que al margen de cantar nanas o dar de mamar, nuestra madre carecía de aptitudes domésticas. Odiaba los pañales, los malos modales, las diarreas, limpiar la casa o cocinar»4. En una entrevista publicada en 1978, otra de las hermanas de Hemingway, Sunny, afirmaba: «Cuando entraba en una habitación todo el mundo se la quedaba mirando. Era el elemento destacado y creativo de la familia, en muchos sentidos como el propio Ernest»5. En ocasiones, para resarcirse de sus obligaciones familiares, Grace viajaba sola a California para visitar a su hermano, o llevaba a uno de sus hijos a la isla de Nantucket, en la costa del Atlántico. Creía que era importante dedicarle a cada uno algunos días de atención exclusiva, así que en 1909 hizo el viaje por primera vez con Marcelline, la primogénita, y en 1910 lo repitió con Ernest. Aquella fue la primera vez que Hemingway se bañó en el mar, y también la primera ocasión en que se ejercitó en la pesca en agua salada. De vuelta en Oak Park, animado por su profesora de literatura, se inspiró en el viaje para escribir un cuento breve de temática marina, titulado «My first sea vouge» (sic).

Antes de que Hemingway supiera leer, Grace ya le había hecho memorizar citas en latín o alemán o fragmentos de poemas célebres. En 1913, cuando empezó su educación secundaria y ella supo que tendría clases de latín, le obligó a asegurarse una buena nota tomando clases adicionales en casa. A iniciativa de Grace, Ernest aprendió a tocar el cello, y a los nueve años ya había visto más de una producción de la Chicago Opera Company. Fue también ella quien le ayudó a ensayar para las funciones teatrales en la escuela, y quien llevó a los seis hermanos al mejor museo de la ciudad, el Art Institute, o a escuchar a la Orquesta Sinfónica, dirigida por Frederick Stock, en el Orchestra Hall. Tanto Chicago como Oak Park contaban con una importante oferta cultural, y Grace estaba decidida a que sus hijos le sacaran provecho. Sin embargo, los desvelos de Grace por educar a sus hijos en un ambiente suburbano y refinado no pudieron impedir que Hemingway se aburriera en Oak Park y sucumbiera a la pasión por la naturaleza que le inculcó su padre, Clarence Edmonds, «Ed» Hemingway.

Ed era el hijo de Anson Hemingway, un hombre piadoso que, después de luchar contra los estados del sur en la Guerra Civil americana, intentó mantener a su familia trabajando para una sucursal de la YMCA. Fundada en Londres en 1844 por Sir George Williams, la Young Men’s Christian Association fue un intento de paliar, en plena Revolución Industrial, las inhumanas condiciones de trabajo, así como la propensión al juego y a la bebida de los jóvenes ingleses6. A la sucursal de Chicago nunca le faltaron ciudadanos necesitados, pero Anson, que tuvo seis hijos, se vio obligado a renunciar a su vocación y a asegurarse un salario mejor. Después de dejar la YMCA fundó una exitosa agencia inmobiliaria, y poco después pudo trasladar a toda su familia a Oak Park, a una casa situada justo enfrente de la de los Hall.

Ed Hemingway heredó de su padre la voluntad de servir al prójimo. En sus horas libres llevaba a sus hermanos a observar el campo, y a fuerza de curar pájaros heridos se interesó por el mundo de la medicina, carrera que estudió en el Rush Medical College de Chicago. El futuro doctor llevaba algún tiempo escribiéndose con Grace Hall, la cantante de ópera que vivía al otro lado de la calle, cuando la madre de ésta enfermó de cáncer. Un médico de Oak Park tomó a Ed como asistente, y dejó que fuera él quien visitara periódicamente a la paciente, lo que contribuyó decisivamente a que se ganara el afecto de su hija. Tan pronto como Grace renunció a su carrera como cantante, se casó con Ed en la Primera Iglesia Congregacional de Oak Park, el 1 de octubre de 1896.

El doctor Hemingway era conocido por su hiperactividad. Aparte de atender a pacientes en su propia consulta trabajaba como obstetra en un hospital local y era voluntario en un orfanato. Le encantaba cocinar y asegurarse de que nunca faltara de nada en la despensa familiar, y como no podía contar con Grace para que lo ayudara en los fogones, algún paciente lo llegó a ver en plena consulta llamando a su casa por teléfono, para ordenar que retiraran un pastel del horno. Cuando Ernest y su hermana Marcelline empezaron a estudiar biología en la escuela, Ed creó un club de excursionismo científico, y todos los sábados se llevaba a la clase entera a pasear por las orillas del río Des Plaines, a que los chicos aprendieran a identificar flores, insectos y pájaros. Incluso en Chicago se las arregló para encontrar un lugar donde los chavales pudieran sentirse un poco más cerca de la naturaleza: el Museo de Historia Natural, que ocupaba uno de los edificios erigidos para la Exposición Universal de 1893. Ernest nunca se cansaba de recorrer la sala de fauna africana, llena de felinos disecados. En la década de los 30 debió de pensar mucho en su padre, cuando por fin tuvo ocasión de verlos, en su hábitat natural, en compañía de su segunda esposa, Pauline Pfeiffer.

El incansable Ed también coleccionaba puntas de flecha y otros artefactos de las tribus indias vecinas, disecaba búhos o ardillas, y era un consumado pescador y cazador. Aparte de tener una gran puntería, dominaba todas las técnicas de supervivencia en la naturaleza, y a la hora de transmitírselas a sus hijos no estableció diferencias entre niños y niñas. Gracias a él, todos aprendieron a identificar bayas o plantas comestibles, a todos les enseñó a comer ancas de rana, tortuga, paloma, codorniz o marmota.

La mayor parte de aquel aprendizaje tuvo lugar en Michigan, a las orillas del lago Walloon, en una casa de veraneo que la familia había comprado cerca de la población de Petoskey. La casa, bautizada por Grace con el nombre de Windemere, se iluminaba con lámparas de aceite y tan sólo contaba con chimeneas para proveerse de calor en las frías noches de otoño o primavera. El horno era de leña, y había que utilizar una bomba de mano si uno quería agua para cocinar. Allí, en ese remoto entorno de lagos azules y umbríos bosques de abetos, Hemingway fue más feliz que en ningún otro lugar durante sus años de infancia y juventud. Hasta el día su muerte conservó Grace unos álbumes, en los que había recopilado fotografías, recuerdos y anotaciones relativas a cada uno de sus hijos. En una de las dedicadas a Ernest, fechada en junio de 1902, escribía: «Ernest Miller, a los dos años y once meses, ha ido a pescar con dos hombres –su padre y el señor Glotfelty. Ha cogido el mayor pez del grupo. Cuando pican lo sabe de inmediato, y sabe cobrarse las piezas él solo. Dispara bien con la escopeta, sabe montarla y cargarla él solo; camina una milla y media con facilidad…»7.

Cada verano, todo el clan Hemingway se ponía en movimiento hacia el norte, primero en tren desde Oak Park hasta Chicago, luego a bordo de alguno de los lujosos barcos de vapor que, como el Manitou, recorrían el Lake Michigan en dirección a Harbor Springs. El viaje a bordo del Manitou duraba 24 largas horas, y el precio del billete era de 5 dólares en 1898. Las comidas, al igual que los camarotes con literas, tenían que pagarse aparte. Una vez en Harbor Springs, se subían a otro tren hasta Petoskey, hacían transbordo, cogían un nuevo tren hasta Walloon Lake, y desde allí, otra pequeña embarcación de vapor de doble cubierta, The Tourist, los llevaba hasta su casa, a la orilla del lago8.

Grace disfrutaba a su manera de aquellas largas estancias en Windemere. Ella también tenía un arma de fuego, un Winchester 22. En una foto, se la ve a la orilla del lago, sosteniendo un lucio de tres kilos y medio que había pescado. Cuidaba de sus hijos más pequeños, le gustaba nadar siempre que su esposo no estuviera muy lejos, o lo acompañaba en sus paseos vespertinos en barca, que amenizaba con alguna de sus canciones mientras él remaba. Incluso compuso una canción inspirada en el lago Walloon, que tituló «Beautiful Walloona», y que una compañía de Chicago registró a su nombre. No obstante, en la casa del lago no era tan feliz como en la ciudad, donde podía pasar más tiempo a solas y entregarse a las actividades artísticas que tanto le agradaban. Para que el peso de las tareas domésticas no recayera excesivamente en ella durante el verano, la familia se llevaba empleados domésticos o buscaba ayuda entre los habitantes de la zona, a pesar de lo cual el doctor Hemingway seguía manteniendo una frenética actividad dentro y fuera de la casa, haciendo visitas gratuitas a los indios de las reservas vecinas, encargándose de las comidas, o llenando la despensa de conservas de fruta o verdura.

En años sucesivos, Hemingway nunca dejaría de recordar que fue su padre quien le enseñó a amar la naturaleza y valerse por sí mismo en la intemperie. Nick Adams, alter ego de Hemingway en los cuentos autobiográficos ambientados en Michigan, recordaba en «Fathers and Sons», publicado en 1933, la prodigiosa vista del viejo doctor, que le permitía determinar, desde una orilla del lago, si en la orilla opuesta la bandera de la casa había sido izada o si una de sus hijas había caminado hasta el extremo del embarcadero, mientras él apenas distinguía a ver la arena blanca de la playa. Nick, que ya había cumplido los treinta y ocho años, afirmaba en el relato que su pasión por la pesca o por la caza no había remitido en ningún momento, y se mostraba muy afortunado porque su padre se la hubiera inculcado. Siempre se acordaba de él cuando llegaba el otoño, cuando veía mazorcas de maíz o contemplaba un lago. Su imagen se le aparecía, de manera inesperada, en huertos abandonados o en campos recién arados, caminando entre matorrales, en pequeñas colinas, cuando rompía ramas para hacer leña o transportaba agua. Junto a molinos de piedra, barricas de sidra, presas, e infaliblemente ante cualquier hoguera bien encendida.

Windemere, Lake Walloon y las poblaciones circundantes tienen un protagonismo destacado en los primeros cuentos de Hemingway. Recogidos en In Our Time (1925) o en Men Without Women (1927), son relatos de enorme precisión y economía de medios, que nunca incluyen descripciones excesivamente detalladas de los paisajes de Michigan. Los lagos y montañas, los senderos o interiores de las cabañas, los paseos en carreta y en canoa o los encuentros con la fauna o los indios de la zona, evocados siempre de manera lacónica, son el telón de fondo de dramas latentes, apenas insinuados, de diálogos fríos y cortantes, carentes del menor atisbo de sentimentalismo.

En «Indian Camp», a bordo de una canoa, Nick acompaña a su padre y a unos indios a través del lago a asistir a una mujer que se encuentra de parto desde hace dos días. La mujer está gimiendo en una cabaña, en la cama inferior de una litera. En la parte superior yace su marido, que también lleva varios días soportando el dolor de una herida de hacha. De forma diligente el padre de Nick le practica una cesárea a la mujer india, y antes de marcharse, acerca su lámpara a la cama superior, para echarle un vistazo al esposo. Cuando levanta la manta ve que el hombre se ha cortado el cuello de lado a lado, y que la sangre lo ha empapado todo. De vuelta hacia el lago, el doctor le pide a Nick que le disculpe por haberle pedido que le acompañara. Cuando le Nick le pregunta por qué se ha matado el indio, el doctor le contesta «No lo sé, Nick. No podía soportar las cosas, imagino». El intercambio de frases resulta doblemente sobrecogedor, si uno piensa en las circunstancias que acabarían rodeando las muertes del propio Hemingway y de su padre. Al final del cuento, padre e hijo emprenden el camino de regreso a casa: «Estaban sentados en la barca, Nick en la popa, su padre a los remos. El sol estaba saliendo por encima de las colinas. Un pez dio un salto y trazó un círculo en el agua. Nick sumergió una mano en el agua. Le pareció cálida en el intenso frío de la mañana. En la madrugada en el lago, sentado en la popa de la barca mientras su padre remaba, se sintió bastante seguro de que nunca moriría»9.

En «The End of Something», Nick y su novia Marjorie se desplazan en canoa por un lago y observan las ruinas de un aserradero en Hortons Bay. El cuento empieza con una breve crónica del declive económico de la zona: un día, unas barcazas habían recogido los últimos troncos y toda la maquinaria que podían transportar, y se dirigieron hacia el interior del lago, «llevándose consigo todo lo que había hecho que el aserradero fuera un aserradero y Hortons Bay un pueblo». Nick y Marjorie llevan la canoa hasta la orilla, donde después de pescar truchas encienden un fuego y se disponen a cenar, sentados sobre una manta. Marjorie nota que Nick está raro, y le pregunta qué le ocurre. Nick le responde: «Ya no es divertido. No hay nada que lo sea». Ella le pregunta «¿El amor no es divertido?» «No», contesta Nick. Marjorie se levanta, y se dispone a hacer sola el camino de vuelta en canoa. Cuando Nick se ofrece a empujar la embarcación lago adentro, ella le responde que no es necesario. Nick se vuelve a tumbar sobre la manta, y oye cómo Marjorie se aleja remando10.

En otro de sus primeros relatos, «The doctor and the doctor’s wife», Hemingway mostraba abiertamente cómo percibía la relación entre su padre y su madre. En ningún momento trataba de disimular cuál de los dos le resultaba más antipático, y cuál más merecedor de compasión. En el cuento, un matón llamado Dick Boulton va a la propiedad del padre de Nick acompañado de otros dos indios para serrar, a petición del doctor, unos troncos de abedul que la corriente ha arrastrado hasta allí. Los troncos se han desprendido de alguna de las barcazas que los transportaban, pero la compañía propietaria de las barcazas le resultaría demasiado caro enviar a un equipo a recuperarlos, así que el doctor quiere desenterrarlos de la arena y convertirlos en leña. Cuando todavía no se ha puesto manos a la obra, Dick insinúa que el doctor ha robado los troncos. El padre de Nick, ofendido, le ordena que recoja sus cosas y se vaya. Dick desafía al padre, y cuando parece que la discusión sólo puede terminar de forma violenta, el doctor se retira al interior de la casa. Su esposa, que se encuentra en el dormitorio, estirada en la cama y con las persianas bajadas, quiere saber qué ha ocurrido. El padre de Nick se sienta en una cama, y mientras limpia un fusil, le explica que el matón le debía dinero, y que ha provocado la discusión para no tener que trabajar y saldar su deuda. Su esposa le responde que no cree que nadie sea capaz de hacer una cosa así. Enfadado, el padre sale del dormitorio sin replicar, y su esposa le dice que quiere hablar con Nick. El doctor abre la puerta de tela metálica que conduce al porche, y cuando ésta se cierra de forma ruidosa oye a su esposa, que parece haberse sobresaltado. Se acerca a la ventana del dormitorio, y a través de las persianas cerradas, le pide perdón por el portazo. Se aleja de la casa en dirección al bosque, y se encuentra a Nick, con la espalda apoyada en el tronco de un árbol, leyendo:

–Tu madre quiere que vayas a verla– le dijo el doctor.

–Yo quiero ir contigo – dijo Nick.

–Muy bien. Vamos, entonces –respondió su padre–. Dame el libro. Me lo pondré en el bolsillo.

–Sé dónde hay ardillas negras, papá –dijo Nick.

–Muy bien –dijo su padre–. Llévame allí11.

En otro cuento, «The three-day blow», el padre de Hemingway vuelve a ser retratado como un personaje reprimido, amargado por las privaciones a las que se ha visto sometido. Nick está bebiendo whisky en una cabaña junto a un lago, en compañía de su amigo Bill.

–Mi viejo es un buen hombre –dijo Nick.

–No te quepa duda –dijo Bill.

–Él asegura que no ha bebido un solo trago en su vida –dijo Nick, como anunciando un hecho científico.

–Bueno, es que es médico. Mi padre es un pintor. Es diferente.

–Se ha perdido muchas cosas –dijo Nick con tristeza.

–Nunca se sabe –Bill dijo–. Todo tiene sus compensaciones.

–Él mismo dice que se ha perdido muchas cosas –confesó Nick12.

«De todos los hombres que he conocido –afirmaba John Dos Passos en su autobiografía, Años inolvidables– Hem es el único que realmente odiaba a su madre»13. El coronel Charles T. Lanham, que trató a Hemingway durante la Segunda Guerra Mundial, afirmaba lo mismo, si bien en términos aún más duros: «Desde mis primeros días con EH siempre se refirió a su madre como ‘esa puta’. Mil veces debió de decirme cuánto la odiaba y de cuántas maneras»4. Relatos como «The Doctor and the Doctor’s Wife» arrojan algo de luz sobre los motivos que pudieron llevar a Hemingway a detestar hasta tal punto a Grace Hall: no le perdonaba que hubiera impuesto su voluntad sobre la de su padre. Cuando se casaron, los padres de Hemingway no se instalaron en una casa propia, sino en la de Ernest Hall, el abuelo materno del escritor, que acababa de enviudar. Grace había sido muy consentida durante su niñez, y quiso mucho más a su padre que a su marido. Mientras todos vivieron en casa del abuelo, éste bendijo cada comida y seis días a la semana presidió una pequeña misa, a la que hasta los empleados domésticos debían asistir. El padre de Hemingway, por su parte, parecía decidido a competir en severidad con su suegro, y observaba el Sabbath a rajatabla. Ese día se prohibía jugar a las cartas o visitar a amigos. Ed no podía soportar que sus hijos estuvieran con los brazos cruzados. Cuando los sorprendía inactivos, en seguida encontraba la manera de ocuparlos de alguna manera. Grace, en cambio, pensaba que las horas de inacción eran muy útiles, abono indispensable para las mentes creativas. Hay quien sospecha que la rigidez o hiperactividad del padre de Hemingway escondía en realidad miedo a no poder afrontar los numerosos gastos que generaba una familia como la suya, en constante aumento. Ed Hemingway había sido testimonio de las dificultades económicas de su propio padre mientras trabajó para la YMCA, y durante los primeros meses de su matrimonio ganó menos como médico que Grace con sus clases privadas de canto. En años posteriores, una vez posicionado profesionalmente, su talante servicial y altruista hizo que dejara de cobrar a más de un cliente, convencido como estaba de que todos acabarían pagando, si habían quedado satisfechos con su trabajo.

1905 fue un año de importantes cambios en el hogar de los Hemingway. El padre de Grace contrajo una gripe que degeneró en nefritis, y cuando murió, Grace decidió vender la vieja casa y construir otra, mucho más amplia y costosa. Después de leer algunos libros sobre arquitectura se implicó a fondo en el diseño del nuevo domicilio, que sería erigido en la esquina de Kenilworth Avenue con Iowa Street. El verano de 1906 se quedó en Oak Park supervisando las obras mientras el resto de la familia veraneaba en Windemere, y en agosto, el doctor Hemingway llevó a los niños de vuelta a Chicago para que pudieran hacer el traslado, a tiempo para el inicio del nuevo curso escolar. La casa tenía un amplio sótano, ocho dormitorios, una cocina con armarios empotrados (un concepto revolucionario en la época), sala de estar, un despacho donde el doctor podría visitar a sus pacientes, y sobre todo una imponente sala de conciertos, con las mejores condiciones acústicas de la época, cinco metros de altura y dos pisos. Hasta trescientos invitados llegaron a ocupar su interior para presenciar alguno de los recitales de Grace15.

No contenta con la nueva casa de Oak Park, en 1919 Grace decidió construirse una pequeña edificación en lo más alto de un terreno adicional que la pareja había comprado a la orilla de Lake Walloon. Los siguientes veranos siempre encontraría alguna excusa para cruzar el lago, y pasar en su nuevo retiro días enteros en soledad, alejada del bullicio familiar de Windemere. En una carta escrita en aquella época se defendía de los reproches de su esposo, alegando que pensaba pagarse ese nuevo capricho con su propio dinero, y que en ese momento de su vida necesitaba un lugar donde refugiarse. En su autobiografía de 1962, Marcelline la recuerda diciendo: «Valdrá la pena vivir sin agua ni comida para disfrutar de paz, silencio, y un lugar donde poder estar sola. Os quiero mucho a todos, pero ocasionalmente, necesito descansar de todos vosotros para poder seguir adelante»16.

En lugar de contribuir con su dinero al presupuesto familiar, Grace seguía incurriendo en gastos que el doctor Ed y el propio Hemingway consideraban innecesarios. En alguna de las cartas a su primera esposa, Hemingway afirmaba que al invertir todos sus ahorros en aquella segunda residencia en Lake Walloon, su madre le había privado de una educación en Princeton17. En la colección de relatos titulada Men Without Women, publicada en 1928, el novelista incluyó un relato en el que insinuaba que, con el pretexto del traslado a la nueva casa de Oak Park, su madre había destruido sin permiso objetos personales de su padre, de enorme valor sentimental. En el cuento, ambientado en la Primera Guerra Mundial y titulado «Now I Lay Me», un teniente de los Estados Unidos llamado Nick sufre de insomnio, y en la oscuridad de una fábrica de seda a algunos kilómetros del frente italiano rememora el ático de la casa donde había nacido, donde su padre aún conservaba unos frascos de formol, en los que había sumergido serpientes y otros animales encontrados en el transcurso de sus excursiones por el campo. Parte del alcohol se había evaporado con los años, y el teniente recordaba la piel blanca de las culebras, que había quedado parcialmente al descubierto. El protagonista del cuento recuerda que después de la muerte de su abuelo se trasladó a una casa que su madre había diseñado. Las cosas que no debían trasladarse al nuevo domicilio fueron quemadas en el jardín, y el teniente evoca los frascos del ático en el centro de la hoguera, cómo se inflamaba el formol, y cómo ardían las serpientes en el fuego. No puede asegurar quién quemó todo aquello, pero sí recuerda que su madre se pasaba la vida limpiando y tirando cosas. Un día, mientras su padre se encontraba de caza, su madre hizo limpieza en el sótano, y encendió una gran hoguera en la calle. A su vuelta, el padre se acercó a la fogata, apartó algunas cenizas con el pie, y le pidió a Nick que trajera un rastrillo. Empezó a remover entre las brasas, y retiró hachas y cuchillos de piedra, puntas de flecha y fragmentos de cerámica. Más tarde lo extendió todo cuidadosamente sobre la hierba, y lo depositó sobre un papel de periódico. «Las mejores puntas de flecha están hechas añicos», le dijo el padre apenado18.

No sería justo basarse únicamente en la perspectiva de Hemingway para juzgar a Grace Hall o a Ed Hemingway. El odio que el novelista profesaba a su madre no era compartido por todos sus hermanos. En general, las niñas tendían a juzgarla con mayor condescendencia que Ernest o Leicester. En 1979, Carol Hemingway, la más pequeña de la familia, le dijo a Bernice Kert: «Si había un desequilibrio era que mi padre estaba enamorado en mayor medida que ella de él. No es que ella no lo quisiera, pero tenía una mayor confianza en sí misma. Tenía un gran sentido de libertad, asociado a una gran seguridad. Tal vez él la necesitara más, es posible que incluso la admirara en ocasiones, pero ella dependía de él por su solidez»19. Tampoco sería justo pensar que el padre estaba libre de defectos. En ocasiones el doctor Hemingway se desahogaba con sus hijos, y expresaba su propia infelicidad con repentinos cambios de humor, que degeneraban en desproporcionados castigos y reprimendas a sus hijos. En su autobiografía, Marcelline afirma: «Los hoyuelos y la encantadora sonrisa de mi padre podían transformarse en un instante… A veces el paso de la alegría a la severidad era tan abrupto que nos cogía desprevenidos… papá nos podía tener sentados a su regazo, riendo y hablando, y un minuto después, a causa de algo que alguien había dicho o hecho, nos mandaba a nuestra habitación o nos dejaba sin cenar. A veces nos azotaba con violencia… Y después del castigo, siempre nos decía que nos pusiéramos de rodillas, y que le pidiéramos a Dios que nos perdonara» 20. El propio Hemingway reconocía lo injustificado de los arrebatos de ira del doctor en «Fathers and Sons», pero seguía sin perdonar a la madre cuando afirmaba, a través de su alter ego, Nick Adams, que su padre había sido «cruel y víctima de maltratos al mismo tiempo».

Miró reflejó en «La masía» una sensación general de alegría y ligereza. La casa de Mont-roig donde pasaba los veranos parece un universo mágico, eternamente bañado por un sol benigno y transparente. En el cuadro, la actividad agrícola nunca se detiene, las plantas crecen y dan sus frutos, los animales corretean libremente y se reproducen. Hemingway, en cambio, transmitió una imagen más gélida y sombría de los espacios naturales de Michigan, de la casa o el lago donde transcurrieron sus primeras vacaciones estivales. En sus relatos, son escenario de frecuentes tragedias, inconcebibles por su brutalidad. En «Now I Lay Me», Nick Adams, traumatizado por una herida sufrida en combate, teme a la oscuridad, y aunque a ratos consigue rememorar días felices de pesca junto al río, hay días en los que le asaltan los más negros recuerdos de infancia. ¿Es posible que Hemingway se alimentara del optimismo y la ingenuidad que desprende «La masía» como el insomne que, para mantener a raya sus demonios, se aferra a la promesa de un nuevo día sin rastro de nubes?