Читать книгу La masía, un Miró para Mrs. Hemingway - Alex Fernández de Castro - Страница 13

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеMuy pronto, el joven pintor empezó a dar señales de parálisis. Tanta belleza lo había abrumado: «Yo aquí apenas trabajo; no es posible. Siento que un mundo nuevo se abre en mi cerebro»15. «El tiempo pasa fantásticamente deprisa. El Louvre, los Museos, todo París me tiene completamente absorbido, y naturalmente que cuando vuelvo de noche al hotel, estoy desbordado. La portentosa pintura que aquí se puede ver, la maravilla de la luz finísima de aquí, el Sena, divino, los jardines ordenados y la charme de estas exquisitas parisienses nos sorben completamente, cuando llevamos dentro sensibilidad y un cerebro que trabaja»16. «Me paso todo el día en los museos y viendo exposiciones. Usted ya me conoce, ya sabe que incluso antes de moverme de Barcelona cada obra que comenzaba era para mí empezar a pintar de nuevo, con nuevos problemas y con nuevas sensaciones. Imagínese ahora, que he visto todo este bien de Dios! Por otra parte, ya sabe que mi mano no es ágil (doy gracias a Dios, más vale esto que cerebro pesado y mano ligera)… Admiro (con esta admiración de cosa de circo, comer con los pies o caminar con las manos) las glaciales gentes que al llegar a París dibujan con la misma tranquilidad… Almas de hielo, que no han sentido este fuego de la pasión y que darán frutos raquíticos»17.

Para no perder la disciplina del trabajo se inscribió como alumno en las clases de dibujo de l’Academie de la Grande Chaumière, escuela privada de Bellas Artes, fundada en Montparnasse por el pintor catalán Claudi Castelucho en 190418. En medio de tanto desconcierto, prevalecía en Miró, a pesar de todo, el convencimiento de que la obra de los jóvenes pintores catalanes, los de su generación, era superior a la de sus contemporáneos franceses: «La joven pintura catalana es infinitamente superior a la francesa; tengo absoluta confianza en la intervención salvadora del Arte Catalán. ¿Cuándo permitirá Catalunya que los artistas puros puedan ganar lo justo para comer y pintar?»19.

Para Miró, uno de los pecados capitales de los artistas franceses era la avaricia, que se hubieran comercializado en exceso. En algunas de sus cartas, se preguntaba si no serían positivas, a pesar de todo, las penurias a las que se veían sometidos los jóvenes artistas de Barcelona: «Esta aspereza con que Catalunya trata las cosas del espíritu puede que sea un calvario redentor»20. «Tal vez esta falta de protección sea para nosotros una disciplina saludable. Así, después de este dolor y menosprecio seremos más puros»21. Ni el propio Picasso se salvaba de las sospechas del joven pintor: «Picasso, muy fino, muy sensible, muy pintor. La visita que le hicimos al taller hace decaer el espíritu. Todo está hecho para el marchante, para la peseta…. parece que vamos a visitar a una bailarina que tiene diversos amantes… Los franceses (y Picasso!) están perdidos porque se encuentran el camino allanado y pintan para vender»22.

Estas impresiones negativas acerca de Picasso, probablemente fruto del estupor que debió de provocar en un espíritu tan puro el volumen de negocio que el arte generaba en París, son una excepción entre las palabras, invariablemente elogiosas, que dedicó al pintor malagueño a lo largo de su vida. De hecho, Miró siempre le mostró devoción. En las entrevistas para la película de Michael Blackwood afirmaba: «idealizaba todo su trabajo. Ya desde la Primera Guerra Mundial, todos los muchachos del Cercle de St. Lluc estaban fascinados por su obra cubista». La primera vez que lo vio en persona en el Gran Teatro del Liceo, en noviembre de 1917, con motivo del estreno en Barcelona del ballet «Parade», con decorados y vestuario de Picasso, ni siquiera tuvo el valor de acercarse a hablar con él. Esta oportunidad perdida, sin embargo, le recompensó de la forma más insospechada: «No me atrevía a saludarle cuando vino con el ballet Ruso –recordaba Miró para la película de Blackwood– y su madre se enfadó un poco: ‘¿Por qué no ha ido a verle?’, etc… Recuerdo muy bien que un día su madre vino y dijo: ‘mira, te voy a mostrar algo’, Picasso vivía con Olga en un hotel, pero él iba todas las mañanas a casa de su madre para afeitarse e hizo un autorretrato ante el espejo con la crema de afeitar…»23.

En mayo de 1920, Miró seguía sin noticias de la exposición que Dalmau le tenía que organizar en la capital francesa. En una carta a Ràfols fechada el día 8, escribía: «Desde su marcha, no he sabido ningún otro detalle de sus gestiones, así que todavía no sé cuándo expondré»24. Por fin, el 29 del mismo mes, anunciaba: «He aplazado mi exposición en París hasta la próxima temporada; tendré muchas más puertas abiertas que me darán muchas más facilidades, y podré exponer cosas hechas después de esta época de estancia en París, telas que gente muy considerada aquí espera ver con interés»25.

Miró dio por concluido este primer asalto a la capital mundial del arte sin haber iniciado una sola pintura o dibujo. En su correspondencia, había dado avisos constantes de lo que pensaba hacer tan pronto como llegara a casa; volver al campo y ponerse de nuevo a trabajar: Ya en Mont-roig, en una carta a Picasso, Miró desvelaba en pocas palabras el plan que se había trazado para el futuro, y la importancia que otorgaba a cada uno de los escenarios de su vida hasta ese momento: «He pasado unos días en Barcelona. Efecto, después de haber vivido en París, muy aplastante. La intelectualidad vive con 50 años de retraso, y los artistas hacen el efecto de aficionados. ¡Carencia de temperamento y muchas pretensiones!... Conforme, con V., en que para ser pintor hay que quedarse en París. Puede que aquí nos digan ¡malpatriotas! Europa y el campo. Dos excitantes a nuestra sensibilidad y cerebro. Es más patriota nuestra actuación en el extranjero que los que actúan dentro de su casa, sin vistas al mundo. Acabo de llegar al campo y dispuesto a empezar a trabajar fieramente. Unos meses aquí y luego otra vez ¡a París!»26.

9. PARA LOS ENAMORADOS NO HAY CIUDADES VIEJAS

Por recomendación de Sherwood Anderson, Hadley y Hemingway pasaron sus primeras noches en París en el hotel Jacob et d’Angleterre, en el número 44 de la Rue Jacob. Hadley lo recordaba como un establecimiento limpio pero modesto, con agujeros en la alfombra de la escalera, que Hemingway llamaba «trampas para clientes borrachos»1. En sus primeras cartas a los Estados Unidos ambos se mostraban felices, llenos de asombro por lo barato que resultaba todo. En el restaurante Le Pré aux Clercs, en la esquina de las calles Jacob y Bonaparte, un desayuno costaba dos francos y medio, un menú de mediodía o de noche, con vino incluido, doce francos2. En una misiva a los Anderson, escrita el 24 de diciembre desde la terraza del Dôme, al calor de un brasero y de unos vasos de ron quemado, Hemingway escribía: «hemos estado recorriendo las calles, noche y día, cogidos del brazo, husmeando en los portales y parando ante cada escaparate. Las pastelerías acabarán con Hadley. Tiene un apetito insaciable para los dulces. Imagino que será una pasión que ha reprimido desde siempre… estamos contentísimos de estar aquí, os deseamos una feliz navidad y un próspero año nuevo». A continuación, Hadley añadía: «Es una sensación extraña estar aquí… pensar que los dos habíais estado aquí hace tan poco... ahora vamos a comprarnos regalos de navidad. Y yo intentaré abstenerme de comprar dulces...»3.

Ninguno de los dos había pasado unas navidades tan lejos de casa. La mañana del veinticinco salieron del hotel dispuestos a seguir explorando la ciudad. Dejaron atrás la calle Bonaparte, pasearon a lo largo del Sena, cruzaron el río y recorrieron la Avenue de l’Ópera hasta que el hambre, ya a media tarde, los sorprendió frente al Café de la Paix. Después de echarle un rápido vistazo al menú decidieron entrar y cenar allí mismo. Cuando les llegó la cuenta, comprobaron horrorizados que se habían equivocado en sus cálculos y Hemingway tuvo que volver corriendo al hotel a buscar más dinero. Mientras estuvo esperándolo, Hadley hizo lo posible por actuar con normalidad, rezando para que ninguno de los camareros se extrañara ante la ausencia de su esposo4.

El París que conocieron Hadley y Hemingway era un fiel reflejo de las terribles condiciones en que Francia había quedado después de la Primera Guerra Mundial. Casi un millón y medio de soldados había perdido la vida, otro millón había quedado incapacitado para trabajar. Las ayudas públicas a tantas familias rotas por la guerra habían sumido al país en la inflación y la pobreza. Un dólar se pagaba a doce francos en 1920, y en 1925 había duplicado su valor. En las ciudades, el transporte tirado por caballos era tan abundante en la década de los treinta como en 1891. Circunstancias como aquella, percibidas como un engorro o un atraso humillante por los parisinos, les parecían exóticas y encantadoras a los expatriados norteamericanos, que habían acudido en masa, atraídos por la fortaleza del dólar frente a la moneda local. En 1927, la Cámara de Comercio Americana de París calculaba en quince mil el número de residentes de los Estados Unidos, aunque la policía afirmaba que la cifra llegaba a los treinta y cinco mil5. Man Ray, que había nacido en Brooklyn, había llegado a París algunos meses antes que Hemingway. En su autobiografía evocaba sus primeras impresiones de la capital francesa: «la ciudad me fascinaba, hasta los barrios más sórdidos se me antojaban pintorescos… uno se sentía más alto, más importante, tras verse empequeñecido por los edificios de Nueva York…»6.

Dos Passos recordaba que una vez terminada la Guerra, París «estaba lleno de música, Eric Satie hacía furor, se oía a Debussy y a Ravel por todas partes. Era realmente la capital del mundo en aquella primavera de la Conferencia de Paz. Parecía como si todos los americanos capaces de leer y escribir se las hubieran apañado para conseguir un empleo en Europa»7. Montmartre, que Man Ray recorrió en compañía de algunos de los miembros del grupo surrealista, ofrecía el aspecto bucólico y alegre que todavía hoy atrae a turistas de todo el mundo: «las calles estaban atestadas de gente; la música de trompetas y acordeones inundaba el aire; en cualquier esquina, adornada con farolillos de colores, las parejas bailaban en torno a pequeños quioscos de música decorados con banderitas tricolores…».

No obstante, como la mayoría de los artistas de su generación, a la hora de fijar su residencia, Man Ray escogería Montparnasse, donde también vivieron algunos años Hemingway y Hadley, y donde se cimentaría la relación entre Hemingway y Miró: «Un día –escribía Man Ray– me enteré de que existía un barrio de París en cuyos cafés se reunía la comunidad de expatriados de todas las nacionalidades… tomé el metro una noche en que no iba a trabajar, y en efecto, me encontré en medio de un mundo cosmopolita. Fui de café en café, reparando en que los grupos estaban bastante bien delimitados: en un café había casi exclusivamente franceses, en otro una mezcla de distintas nacionalidades, en un tercero ingleses y estadounidenses que pedían directamente en la barra y eran los más jaraneros… En conjunto aquella animación me agradó, y decidí mudarme a ese barrio, lejos de las zonas más serias y formales de la ciudad… Era como un pueblo de provincias en el que se conocían todos los habitantes, sobre todo los pintores, escultores, escritores y estudiantes. Los turistas ocasionales eran más bien escasos, pues la mayoría infestaba el otro extremo de París, Montmartre, con sus clubs nocturnos y su champagne en abundancia…»8.

Hemingway aborrecía a los americanos que atestaban los bares del boulevard Montparnasse y se hacían pasar por artistas. En un artículo publicado en el Toronto Star Weekly en marzo de 1922, cargaba en particular contra los clientes americanos de la brasserie Rotonde: «se han esforzado tanto por aparentar dejadez y originalidad en la forma de vestir que han acabado adoptando un uniforme de excentricidad… Uno puede encontrar de todo en la Rotonde, excepto verdaderos artistas. El problema es que la gente que se pasea por el Barrio Latino ve la Rotonde y piensa que está en presencia de una asamblea de los artistas más auténticos de París. Quiero corregir esa impresión de forma pública, ya que cualquier artista de París que produzca una obra digna de respeto, odia y desprecia a la clientela de la Rotonde» 9.

Hemingway también acabaría frecuentando alguno de los locales más emblemáticos del 14e Arrondissement, en busca de un lugar apropiado donde trabajar. En A Moveable Feast, el escritor recordaba cuánto le irritaba que alguien lo interrumpiera cuando se instalaba en La Closerie des Lilas con sus cuadernos, dos lápices, un sacapuntas y algún amuleto en el bolsillo, como una castaña o una pata de conejo: «Había otros buenos cafés donde trabajar, pero estaban muy lejos a pie, y éste era mi café habitual»10. La manera de vestir era otra muestra de su radical independencia y autenticidad. Él seguiría al pie de la letra el consejo de Gertrude Stein, ahorraría dinero en ropa, y se lo gastaría en cosas más importantes que cultivar esa imagen de dejadez que distinguía a los falsos escritores. Dos Passos lo recordaba recorriendo las calles de la ciudad, montado en su bicicleta: «solía ponerse una camiseta a rayas como los participantes del Tour de France y recorría los bulevares periféricos con las rodillas a la altura de las orejas y la barbilla en el manillar. A mí me parecía ridículo, y en aquellos días Hem aceptaba una considerable dosis de tomadura de pelo»11. Harold Loeb también reparó en el aspecto descuidado y la autenticidad de Hemingway durante aquellos primeros años en Europa: «nunca me había encontrado a un americano tan poco afectado por vivir en París»12.

El barrio obrero donde se alojaron Hemingway y Hadley durante los dos primeros años estaba libre de toda sospecha de esnobismo, suficientemente lejos del radio de acción de los diletantes de Montparnasse. Fue Lewis Galantière, uno de los amigos parisinos de Sherwood Anderson, quien les encontró un piso de dos habitaciones en el número 74 de la Rue Cardinal Lemoine. El apartamento, estrecho y atestado de muebles, no tenía agua caliente. Sólo una persona cabía en la cocina y la única fuente de calor era una chimenea situada en el dormitorio, que había que alimentar con carbón13. En los bajos del mismo edificio había una pequeña sala de baile, un bal-musette que frecuentaban marinos y otros ruidosos clientes del vecindario. El sonido del acordeón llegaba hasta altas horas de la madrugada al cuarto piso, donde vivía la joven pareja. En la vecina plaza de la Contrescarpe había otro establecimiento, el sórdido Café des Amateurs, donde se reunían los borrachos del barrio14.

El hambre insaciable de movimiento y la pasión por la naturaleza era otra de las características que hacían a Hemingway difícilmente equiparable a la mayoría de los expatriados norteamericanos. A pesar de las infinitas posibilidades de París, parecía tan incapaz como Miró de permanecer todo el tiempo en la capital francesa. A finales de enero, cuando hacía apenas semanas que se había mudado con Hadley al apartamento de Cardinal Lemoine, ambos decidieron pasar unas semanas en Suiza y aprender a esquiar. En una pequeña localidad llamada Chamby se alojaron en una pensión, donde cada mañana, mientras todavía dormían, la mujer del dueño entraba en su habitación y ponía leña en la estufa de porcelana. En una carta a Katy Smith, Hemingway escribía: «desayunamos en la cama y tenemos derecho a otras dos comidas enormes. La señora es una cocinera de categoría, y por dos dólares al día nos prepara roast beef, coliflor con bechamel, patatas fritas, sopa, y arándanos con nata… ¿Por qué vivir en la maldita América cuando existen París y Suiza o Italia?»15. Ese mismo año, Hadley y Hemingway volverían a Chamby en otras dos ocasiones: en mayo, y de nuevo durante las navidades.

De regreso en París, a principios de 1922, Hadley decidió acondicionar el piso de Cardinal Lemoine. Instaló un piano en la sala de estar y trasladó la mesa del comedor al dormitorio, donde ambos la usarían como escritorio. También accedió a que una mujer, Marie Cocotte, limpiara y cocinara en el apartamento cada tarde, de cuatro a ocho. Por las mañanas, a petición de Hemingway, la pareja desayunaba en silencio. Tal vez él llevara horas despierto, trabajando desde las cinco o las seis de la mañana, y estuviera impaciente por retomar un verso inacabado, o el hilo de alguno de sus relatos breves16. Convencido de que no podría escribir en un apartamento tan pequeño, había alquilado un estudio a la vuelta de la esquina, en la Rue Mouffetard, en el mismo edificio donde en 1896 había muerto Paul Verlaine. Gastaba sumas considerables comprando leña para calentar aquel gélido desván. En invierno, cuando el día amanecía lluvioso, se paseaba por la calle y observaba las chimeneas de los edificios adyacentes. Si no había humo en ninguna de ellas sabía que le sería imposible encender un fuego, y entonces dirigía sus pasos a la Place Saint-Michel, en uno de cuyos cafés escribiría toda la mañana. Por el contrario, cuando conseguía encender la chimenea, el estudio de la calle Mouffertad era, según recordaba el propio Hemingway, un lugar cálido y agradable donde escribir. Como siempre estaba hambriento a causa del frío, los paseos por la ciudad o las largas horas de escritura, se llevaba al desván castañas asadas y mandarinas. Sentado ante la chimenea, tiraba semillas y peladuras de mandarina al fuego, y cuando estaba a punto de concluir la jornada de trabajo o ponerle el punto y final a algún relato, se regalaba un trago de kirsch, de alguna de las botellas que había traído de Suiza17.

En A Moveable Feast, el volumen de estampas parisinas que dejó inacabado al morir, Hemingway escribió con infinita nostalgia sobre aquellos años transcurridos en Europa. Son páginas emotivas, impregnadas del amor que sintió por Hadley y de sus desvelos por abrirse camino en el mundo de las letras. En uno de los capítulos, Gertude Stein le hace en el número 27 de la Rue Fleurus una curiosa distinción entre mujeres y hombres homosexuales, y cuando Hemingway se despide, sabe que al día siguiente tendrá que trabajar duro. «El trabajo lo podía curar casi todo, pensaba entonces y pienso ahora. Entonces lo único que necesitaba curar, decidí que creía Stein, era la juventud y amar a mi esposa. No me sentía triste en absoluto cuando llegué al apartamento de la calle Cardinal Lemoine y le conté a mi mujer todo el nuevo conocimiento adquirido. Durante la noche, éramos felices con el conocimiento que ya teníamos, y con otro conocimiento nuevo que habíamos adquirido en las montañas»18.

En otro capítulo, Hemingway recordaba el día en que descubrió la librería Shakespeare & Company y a Sylvia Beach, su propietaria. Aunque no llevaba dinero, Beach había dejado que se llevara un buen número de libros de préstamo. Cuando volvió a su casa, informó a su mujer sobre el maravilloso lugar que acababa de encontrar. Ella le dijo que tenía que volver y pagar. Él le contestó que podían hacerlo juntos y dar un paseo por la orilla del río, y en un instante, ambos planificaron el día entero: caminarían junto al Sena, visitarían galerías de arte, y se detendrían ante cada escaparate. Después, entrarían en un café donde nadie los conociera y tomarían una copa o dos. Hemingway comentaba que a partir de ese momento podrían leer todos los libros del mundo, y llevárselos consigo cuando fueran de viaje. «Qué suerte que hayas encontrado ese lugar», decía ella. «Nosotros siempre tenemos suerte», contestaba él, y al hacerlo se olvidaba de tocar madera, a pesar de lo fácil que habría sido hacerlo en el apartamento donde vivían19.

De pronto, toda la tristeza de la ciudad llegaba con las primeras lluvias de invierno, y Hemingway pensaba en escaparse con su esposa a las montañas, donde el agua caería en forma de nieve sobre las ramas de los abetos. Cuando volvieran de noche a casa, pensaba, en el calor de su habitación podrían leer en la cama, abrir la ventana, y ver cómo brillaban las estrellas. Cuando le proponía la idea a su mujer, ésta se mostraba, como siempre, impaciente por partir. «Creo que sería maravilloso», le decía. «¿Cuándo nos vamos?», añadía. «Cuando quieras», respondía él. «Yo quiero ir cuanto antes, ¿no te lo imaginabas?», decía ella. «A lo mejor hará buen tiempo cuando volvamos», sugería él. «Seguro que sí –contestaba ella–. Qué bien que se te haya ocurrido ir»20.

En su determinación a idealizar su primer matrimonio en A Moveable Feast, Hemingway olvidó mencionar lo sola que debió de sentirse Hadley mientras él escribía, y también durante los viajes que se vio obligado a emprender como corresponsal europeo del Toronto Star. En abril de 1922 estuvo en Ginebra, cubriendo una conferencia que se prolongó por espacio de cuarenta días. En otoño, otro encargo del periódico provocaría la primera crisis seria entre los dos. Hemingway partió a Constantinopla, a cubrir para el Toronto Star la guerra entre Grecia y Turquía. Hadley estaba tan furiosa ante la perspectiva de otro mes de soledad y preocupada por la seguridad de Hemingway, que se negó a hablarle durante los tres días previos a su partida. Cuando finalmente se separaron intentó mostrarse alegre en sus cartas a Grace Hall, aunque a punto estuvo de vencerla el sentimiento de culpa y de tristeza. Le había prometido a Hemingway que nada se interpondría entre él y su trabajo, y le había fallado21.

Sin embargo, cuando tenía ocasión de pasar tiempo a su lado, siempre se mostraba enérgica y receptiva a los intereses de su marido. Lo acompañó gustosa a los hipódromos de Enghien o Auteil, donde pasaban días enteros, estudiando los caballos y apostando un dinero que deberían haber destinado a cubrir necesidades mucho más perentorias. Cuando Hemingway se aficionó a las carreras de bicicletas la arrastró en más de una ocasión al Vélodrome d’Hiver. John Dos Passos, que recordaba a Hemingway como alguien con «una veta evangelista que le llevaba a tratar de convertir a sus amigos a la manía que le interesaba en un determinado momento», también estuvo con los Hemingway en el velódromo, durante los Six Jours, la carrera más célebre de las que allí se celebraban. «Hem –recordaba Dos Passos– forzaba a la pobre Hadley a pasar allí toda la noche, pero yo me escabullía y me iba a mi alojamiento cuando tenía sueño»22.

El último de los viajes por Europa que Hemingway tuvo que realizar por encargo del Toronto Star dio origen a la segunda crisis importante entre él y Hadley. A finales de noviembre de 1922 partió hacia Lausanne para cubrir la conferencia de paz entre Grecia y Turquía. Hadley se reuniría con él una vez terminada la conferencia, y juntos viajarían de nuevo a Chamby, donde iban a pasar las vacaciones de navidad. Cuando Hemingway le hizo saber que ya podía acudir a su encuentro en Lausanne, ella decidió darle una sorpresa y llevarle todos sus manuscritos, pensando que querría revisarlos o trabajar en ellos mientras estuvieran en Suiza. Todavía en París, Hadley llegó a la Gare de Lyon con una maleta y una bolsa de mano, donde había puesto todo cuanto Hemingway había escrito hasta la fecha, poemas, cuentos y el borrador de una primera novela. Un mozo le ayudó a llevar el equipaje a su compartimento. Como todavía faltaban algunos minutos hasta el momento de partir, Hadley se paseó por el andén y saludó a algunos corresponsales, que se dirigían a Lausanne para asistir al final de la conferencia. Cuando volvió a subir al tren, el equipaje de mano había desaparecido del vagón. Ella, incapaz de articular palabra, sólo pudo llorar cuando se reunió con Hemingway en Suiza. Él la perdonó desde el primer momento, pero volvió inmediatamente a París para ver si había quedado algo en el apartamento. Hadley estaba en lo cierto, ni siquiera había dejado las copias en papel carbón. Tan sólo se había salvado el manuscrito de «Up in Michigan», que había escondido en un cajón cuando Gertrude Stein le dijo que nadie se lo publicaría, otro cuento titulado «My Old Man», que había enviado para su publicación a la revista Cosmopolitan, y seis poemas que habían sido aceptados por la revista Poetry23.

Cuando volvió a Lausanne hizo lo posible por aparentar normalidad, pero muchos años más tarde le confesaría a Carlos Baker, el más reputado de sus biógrafos, que habría recurrido gustoso a la cirugía para borrar el recuerdo de aquella pérdida irreparable24.

En febrero de 1923, Hadley le comunicó a Hemingway que estaba embarazada. Al parecer, tan importante noticia en nada cambió el estilo de vida de la pareja. Desde Rapallo y con sus mochilas a cuestas caminaron en compañía de los Pound hasta Pisa y Siena25. El propio Hemingway afirmaba en A Moveable Feast que esquiaron en Cortina d’Ampezzo con el permiso de un doctor de Milan, que había permitido que Hadley esquiara, «si prometía no caerse»26.

En su autobiografía, Gertrude Stein afirma, sin embargo, que Hemingway parecía muy afectado por la noticia del inminente nacimiento de su primer hijo. La señora Stein le había animado a que dejara de escribir periodismo, si pensaba que entre él y su esposa tenían dinero suficiente para vivir. «Si sigue con los trabajos periodísticos -le había dicho– nunca tendrá ocasión de ver la realidad, sólo verá las palabras, y esto no basta, no basta, desde luego, si es que pretende ser escritor». «Vino a las diez de la mañana y se quedó –recordaba Stein– se quedó a almorzar, se quedó toda la tarde, y se quedó hasta las diez de la noche, y entonces, de repente, anunció que su esposa estaba embarazada, y con gran amargura añadió: ‘Y yo, yo soy demasiado joven para ser padre’. Le consolamos como pudimos, y luego le despedimos». Cuando volvió a visitarles, Hemingway dijo que habían tomado una decisión. Regresaría con Hadley a los Estados Unidos, trabajaría en firme durante un año y con sus ganancias y lo que tenían ahorrado organizarían su vida. Abandonaría el trabajo periodístico y se dedicaría a escribir. «Se fueron –concluía Stein– y al cabo de un año regresaron con un recién nacido»27.

10. PARÍS O EL CAMPO, Y NADA EN EL MEDIO

Durante el último verano que Miró pasó en Mont-roig antes de instalarse definitivamente en París, dio en su correspondencia nuevas muestras de desprecio hacia Barcelona, nostalgia por París y exaltación de esa combinación, que en lo sucesivo consideraría tan infalible como innegociable, de París y campo: «Cuando llegué a Catalunya pasé 10 o 12 días en Barna. Fueron días de suplicio; ¡todo se me cayó encima! –Las mujeres inaccesibles– yo pensaba siempre en aquellas citas, en aquellas rubias tan exquisitas!… Recibí una postal de un amigo de París con el puente de Alexandre III. Me emocionó; sentía escalofríos al ver la plaza Catalunya (desierto del Sáhara) y el arco de Triunfo en el P.S.Joan… Nada, nada, yo quiero casarme con una rubia, o tenerla como amiga o lo que sea, y ver siempre el Sena. No sé lo que tiene nuestro país, que todos los que se quedan cogen sueño y se quedan momificados»1. «La estancia en París me había abierto un mundo de ideas, y ahora con la tranquilidad excitante del campo me lanzo a trabajar fieramente. Tú ya sabes mi ideal París y el campo de Catalunya (naturalmente, de Mallorca también)»2. «Definitivamente, nunca más Barcelona. París y el campo, y esto hasta la muerte»3.

El sur de Tarragona le había ayudado a superar la parálisis creativa sufrida durante sus primeros meses en la capital francesa, y pocos días después de instalarse en Mont-roig, ya describía alguna de sus nuevas telas, en concreto, «Caballo, pipa y flor roja», y «El juego de cartas españolas»: «Dentro de poco espero acabar dos telas que me parece le interesarán… un rincón de escritorio rojo con un caballo flamenco encima, un libro, una pipa, una copa y una flor colorada… la otra, una mesa negra: encima un frutero con un melocotón y una pera, una botella de vino, una servilleta desplegada con un cuchillo encima, dos cartas de juego al lado»4.

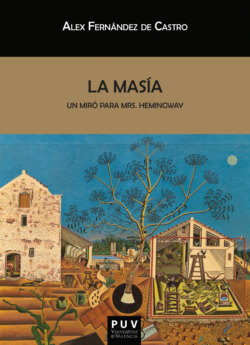

Durante algún tiempo, dejó de lado el paisaje para concentrarse en las naturalezas muertas: «Este verano, pienso atacar poco el paisaje, aquí prefiero hacer otras cosas que me corren por la cabeza…»5. Los únicos paisajes que mencionó durante el verano de 1920 eran, de hecho, proyectos futuros, que como mucho adoptarían la forma de dibujo preparatorio. Muy probablemente, uno de esos paisajes fuera «La masía», que no empezaría hasta el verano siguiente: «Uno de estos días empezaré a hacer unos dibujos y apuntes, estudios para un cuadro importante que tengo pensado: un niño, un perro negro al lado, una regadora en el suelo; al fondo, el jardín de casa. Esta tela será muy grande, cuando sepa la medida ya le encargaré el bastidor»6.

Miró pintaba sin descanso: «Trabajo lo máximo que puedo. La gente que ha llegado a hacer algo ha seguido diversos caminos, pero de éste nadie se ha separado. Debe ser el objetivo más potente de la vida de un artista. Cuando verdaderamente se es artista, esto se convierte en un hecho fatal, como que la noche siga al día»7.

En otoño de 1920 expuso de forma simultánea, en el marco de sendas muestras colectivas, en París y en Barcelona. En julio de ese año escribió a Dalmau, anunciándole haber recibido una invitación de la Junta de Exposiciones Parisinas para que contribuyera con alguna obra al XXIII Saló d’Automme del Grand Palais, a celebrarse entre el 15 de octubre y el 12 de diciembre, y añadía: «Creo que sería conveniente que participe, para preparar el terreno para la futura exposición… hará falta que la gente de París esté avisada para prepararnos el terreno»8. Las primeras obras de Miró que el público parisino tuvo ocasión de contemplar fueron el «Autorretrato» y «Mont-roig, la iglesia y el pueblo», ambas de 1919. Las dos telas de Miró eran parte de una muestra de arte catalán, al que la organización había reservado dos salas.

Desde París, J.Pérez-Jorba envió dos crónicas del Salón para Las Noticias, y aseguró que las obras de Miró eran superiores a las de Sunyer, Gargallo, Togores o Vayreda. En el segundo de los artículos, Pérez-Jorba firmaba las palabras más elogiosas de todas cuantas se habían publicado hasta entonces a propósito de Miró: «Basta con los dos excelentes envíos que ha hecho a esta Exposición para darse cuenta de la valía de este artista, que se nos presenta sin rodeos, sin tanteos y sin vacilaciones para afirmar el talento suyo y su formalidad. Ved, primero, ese su retrato casi papal por la rojez con que se atavía… retrato cuya composición es de una estupenda valentía, por cuanto se sale sin temor de los cánones trillados… el otro lienzo, el que representa una ciudad de provincia entre huertos y jardines, no es menos sorprendente ni menos estupendo. Todo está allí dibujado y pintado en detalle, con perfiles claros y con colores plenos, o casi, con tonos radiantes de vida propia y con pincel limpio… Este paisaje tan brillante y tan risueño es sumamente catalán, pero de una catalanidad muy original, muy robusta…»9.

La otra muestra colectiva que se celebró ese otoño, y que contaba en su catálogo con producción de Miró, fue la Exposición de Arte Francés de Vanguardia que acogió en Barcelona la galería Dalmau entre el 26 de octubre y el 15 de noviembre. En la organización de la muestra colaboraban Léonce Rosenberg y Georges Bernheim. Otro francés, Maurice Raynal se encargó de redactar el prólogo del catálogo.

Terminada su estancia anual en Mont-roig, Miró empezó a preparar desde Barcelona su segundo y definitivo asalto a París. Seguía trabajando en «La mesa (naturaleza muerta con conejo)», un denso bodegón de tonos apagados con un gallo, un pescado, un botijo, algunas hortalizas y un conejo, desplegados sobre una mesa de madera tallada. Había empezado el cuadro en verano, y quería dejarlo listo antes de llegar a París, ya que presentía que en Francia sería objeto de «una nueva sacudida… ¡Que Dios me conserve estas sacudidas»10.

En sucesivas cartas a Enric C.Ricart, que ya se encontraba allí, Miró le pedía que le encontrara algún estudio en París11, y se ofreció en una carta a Picasso a pasar por casa de la madre del pintor malagueño y llevarle a Francia lo que fuera necesario, como ya había hecho en 192012. En enero de 1921 terminó «La mesa» y partió rumbo a Francia, con la tela enrollada, a primeros de febrero.

11. EL NACIMIENTO DEL MUNDO (I): LA LITERATURA, ANTES Y DESPUÉS DE HEMINGWAY

Hemingway sabía que «La masía» era un punto de inflexión en la carrera de Miró. En junio de 1925, pocos antes de adquirir el cuadro, tuvo ocasión de verlo en la Galerie Pierre de la Rue Bonaparte junto a otros inmediatamente posteriores, tan sintéticos y premonitorios del estilo definitivo del artista como «Paisaje catalán (el cazador), o «L’ermitage», ambos de 1924, así que era consciente de que Miró había inventado, muy poco tiempo después de completar «La masía», una nueva forma de pintar. Aunque no vivió para ver a críticos del peso de Robert Hughes afirmar que Miró es el artista más importante que Catalunya ha producido desde el siglo XII1, el mundo entero ya se había rendido al autor de «Las constelaciones» en 19452, y entre los libros de arte propiedad de Hemingway que se conservan en las casas de Key West y en La Habana, o en la biblioteca John Fitzgerald Kennedy de Boston, hay estudios importantes sobre Miró, escritos con la suficiente perspectiva histórica: Joan Miró de Clement Greenberg (1948), Miró y la imaginación de Cirici Pellicer (1949), o Joan Miró de James Thrall Soby (1959)3. Una rápida ojeada a cualquiera de estos volúmenes habría bastado a un lector tan voraz como él para constatar que a Miró se le atribuía la creación de un universo pictórico propio.

Más difícil es saber si, al contemplar «La masía» en la intimidad, compararía el impacto que tanto él como Miró habían tenido sobre sus respectivos medios de expresión. En todo caso, es innegable que Hemingway también había inventado una forma de escribir. Que el idioma inglés, en su registro escrito, había sido una cosa antes de su irrupción en la literatura y otra muy distinta en lo sucesivo.

En 1954 se le concedió el Premio Nobel «por su maestría en el arte de la narrativa… y por la influencia que ha ejercido sobre el estilo contemporáneo»4. Edward F. Stanton, autor de Hemingway en España, afirma: «Hemingway fue uno de los pocos escritores norteamericanos, desde Mark Twain, que creó un estilo inconfundible. Moldeó un estilo para nuestro tiempo en los años 20, y según nos acercamos a la última década del siglo, ese estilo tal vez sea el más característico que nuestra época haya creado en América o en cualquier parte. A pulso, Hemingway atestó un golpe duradero a la retórica y a las afectaciones de toda literatura previa. El ritmo de su prosa está todavía en el oído de la mayor parte de los jóvenes que empiezan a escribir en inglés, y de muchos que escriben en otros idiomas»5.

Mientras trabajó para el Kansas City Star, Hemingway aprendió mucho de las ciento diez reglas para escribir periodismo que el fundador del periódico, W.R. Nelson, había reunido en un documento, y que eran de obligado cumplimiento para todos los empleados del rotativo. Wellington forzó a Hemingway a ensamblar frases cortas, a huir de los lugares comunes y a expresarse llanamente, con el menor número posible de adjetivos. «Esas son las mejores reglas que he aprendido sobre el arte de la escritura –afirmaba Hemingway–. Si se atiene a ellas, ningún hombre con algo de talento que crea en lo que está tratando de decir y lo escriba honestamente, podrá escribir mal»6.

La influencia de Sherwood Anderson, a quien conoció en Chicago, fue igualmente importante. Treinta y tres años mayor que él, Anderson, que le había hecho renunciar a la idea de volver a Italia y lo animó a ir a París, escribió con gran brillantez sobre la adolescencia en textos como «I Want to Know Why» o «Winesburg, Ohio», que Hemingway imitó en algunos de sus primeros relatos, como «My Old Man», «The Three-day Blow» o «The End of Something»7. En uno de los capítulos de A Moveable Feast, Hemingway afirmaba, a propósito de Sherwood Anderson: «me gustaban mucho alguno de sus relatos breves. Estaban escritos con sencillez, a veces maravillosamente escritos, conocía a las personas sobre las que escribía y sentía un amor profundo por ellas»8.

Ezra Pound, otro de los escritores que influyó en el estilo de Hemingway, era según Man Ray «de una arrogancia de lo más dominante cuando se trataba de cuestiones literarias…. Es posible que el fundamento de sus escritos fuera excesivamente erudito para ser apreciados por alguien que no poseyera una sólida erudición anglosajona»9. Vivía con su esposa Dorothy en la calle Notre-Dame-des-Champs, en un modesto apartamento, bien iluminado y lleno de cuadros. Muchos eran obra de pintores japoneses amigos de Ezra, aristócratas que llevaban el pelo muy largo. Hemingway recordaba cómo balanceaban sus negras cabelleras cuando hacían reverencias, y aunque le impresionara su aspecto, no le gustaban ni entendía lo que pintaban. Tampoco le gustaban los cuadros de Picabia y de Wyndham Lewis que había en el piso de los Pound. «Le gustaban los cuadros de sus amigos –escribió en A Moveable Feast– lo cual es muy bonito como gesto de lealtad aunque puede ser desastroso como criterio».

Pound era, según Hemingway, «el escritor más generoso y desinteresado… ayudaba a poetas, pintores, escultores y escritores de prosa en los que creía, y probablemente habría ayudado a cualquiera metido en un problema, creyera en él o no»10. Pound había intentado que The Dial, una revista de Nueva York, publicara algunos de los poemas de Hemingway, y envió uno de sus relatos breves a The Little Review, otra de las publicaciones más vanguardistas en los Estados Unidos durante las dos primeras décadas del siglo XX. Ninguna de las dos incluyó los textos de Hemingway en un primer momento, pero Hadley se sentía muy orgullosa y agradecida ante el interés mostrado por un escritor de tanta estatura11. Sin embargo, lo mejor que Pound hizo nunca por Hemingway fue sugerirle algunos cambios cuando éste le envió el manuscrito de «An Alpine Idyll»: «Es una buena historia pero un tanto literaria y Tennysoniana. Yo preferiría que te centraras MÁS en el tema, y que fueras menos literario. TODO lo que se añade por encima del tema es MALO. La literatura es básicamente arropar un tema… El tema es siempre lo bastante interesante sin la ropa». Hemingway ignoró los consejos de Pound y publicó el cuento sin modificarlo, aunque más tarde, en una carta, le admitió que la historia era fallida, precisamente por los motivos que había apuntado12.

Gertrude Stein fue otra de las personas que dejaron su impronta en el estilo de Hemingway. Creía que la generación de Dos Passos y de Hemingway era una generación perdida, los jóvenes que habían servido en la guerra no respetaban nada, beberían hasta morir alcoholizados si era preciso13. Edward F. Stanton lo expresa muy bien en su libro Hemingway en España: «El ambiente dominante en París en aquellos momentos podría describirse con una palabra: irracionalidad. Dos siglos de progreso en la ciencia y en la tecnología no habían mejorado la naturaleza humana ni hecho más perfecta a la sociedad; por el contrario, habían contribuido a la destrucción mecanizada, al envenenamiento químico, a la hecatombe –más de 22 millones de muertos– de la Gran Guerra. Los escritores y artistas de París rechazaban por lo general la tradición racionalista y científica, buscando nuevas formas y sentimientos en el mundo de la naturaleza, en las sociedades primitivas o en el subconsciente»14.

En el apartamento de Stein en el número 27 de Rue Fleurus, aparte de admirar su imponente colección de cuadros y degustar aguardientes, a Hemingway le gustaba hablar con ella sobre literatura o sobre pintura, aunque a Stein la vida de los pintores le interesaba más que los cuadros que habían pintado. También le gustaba leer o hablar sobre lo que Miss Stein hubiera leído o escrito recientemente. Stein tenía un enorme volumen de obra escrita pero detestaba corregirla o editarla, así que muchos de sus manuscritos resultaban indescifrables. Hemingway creía que los críticos habían alabado alguno de sus textos influidos por su carisma, y también por el valor de su colección de pintura. No parecían contemplar la posibilidad de que alguien con tanto criterio a la hora de comprar cuadros pudiera ser una mala escritora. Él mismo admitía que uno de los relatos que había publicado, «Melanctha», era muy bueno. «También había descubierto muchas verdades sobre los ritmos y los usos de las repeticiones de palabras que eran válidos y valiosos, y hablaba bien sobre todo ello»15.

James Joyce también desempeñó un papel importante en la formación literaria de Hemingway. Anthony Burgess, autor de La naranja mecánica, creía que la madre de Hemingway pudo transmitirle, a fuerza de enseñarle música, el gusto por el ritmo y la cadencia del lenguaje, y apuntaba al hecho de que Joyce también había recibido una sólida educación musical16. Cuando fue a Canadá en otoño de 1923 con ocasión del nacimiento de su primer hijo, Hemingway afirmaba que Joyce era «el mejor escritor del mundo»17, pero en privado expresaba algunas reservas a propósito del escritor irlandés18. La copia de Ulysses que le regaló Sylvia Beach, y que actualmente se conserva en la biblioteca John Fitzgerald Kennedy de Boston, revela que sólo leyó la primera mitad y el monólogo final de Molly Bloom. En un fragmento inédito de «Big Two-Hearted River», uno de sus relatos breves, insinuaba que los únicos personajes bien elaborados de Ulysses eran los que Joyce había inventado, como el señor y la señora Bloom19.

En A Moveable Feast, el propio Hemingway aporta abundantes claves acerca del proceso que le llevó a crear un estilo narrativo original. Cuando no conseguía que un texto avanzara, sentado ante la chimenea de su estudio en la calle Mouffetard, acercaba la piel de una mandarina al fuego, observaba la llama azulada que la envolvía, y se tranquilizaba diciéndose que siempre había conseguido escribir y que también lo conseguiría entonces. Todo lo que tenía que hacer era escribir una frase verdadera, escribir la frase más honesta que pudiera. Así que escribiría una frase sincera, y seguiría a partir de allí: «Entonces era fácil porque siempre había alguna frase verdadera que yo conocía, que había visto o le había oído decir a alguien… descubrí que podía cortar toda la parte ornamental, desecharla y empezar por la primera frase honesta y declarativa que había escrito. En aquella habitación decidí que escribiría una historia sobre cada una de las cosas que sabía. Intentaba hacerlo cada vez que escribía, era una disciplina buena y rigurosa»20. Hadley recordaba que en ocasiones, después de un largo día de trabajo, su esposo volvía a casa con una sola frase «a la que podía aferrarse sin herir su conciencia, su terrible conciencia artística»21. No siempre supo Hemingway expresarse de forma tan simple y directa. Según recordaba en A Moveable Feast, en la primera novela que había empezado, la que había desaparecido con el resto de sus manuscritos en la Gare de Lyon, «todavía tenía la debilidad por la lírica de la niñez, tan perecedera y engañosa como la propia juventud»22.

La capacidad de Hemingway a la hora de sugerir, de transmitir sensaciones de forma implícita, es el último de los elementos característicos del estilo de Hemingway revelados en A Moveable Feast. En Cortina d’Ampezzo había conseguido terminar un relato breve, «Out of Season», lo primero que hacía después de la traumática pérdida de sus manuscritos en la Gare de Lyon. Había omitido el final de la historia, en el que uno de los protagonistas decidía acabar con su propia vida: «Esa omisión se debía a mi nueva teoría, según la cual podías omitir cualquier cosa si sabías que la omitías, y la parte omitida reforzaría la historia y haría que la gente sintiera algo más de lo que había entendido». En ese momento de su carrera, añadía Hemingway, estaba claro que la gente no entendía gran cosa, ya que todavía no había generado una demanda para sus escritos. Pero si la gente era capaz de entender la pintura acabaría entendiendo sus historias. Sólo era cuestión de tiempo y seguridad en sí mismo23.

En primavera de 1923, aparte de sus artículos periodísticos, sólo había publicado una fábula titulada «A Divine Gesture» en una publicación de Nueva Orleans llamada Double Dealer (mayo de 1922), un poema en la misma revista en junio del mismo año, y otros seis poemas deudores de Kipling en la revista Poetry. Mientras estaba con Hadley en Rapallo había conocido a Edward O’Brien, editor de una antología anual de relatos breves. La revista Cosmopolitan había rechazado «My Old Man», se lo había devuelto a Hemingway por correo y éste, sin demasiada convicción, se lo había mostrado a O’Brien, que se comprometió a incluirlo a finales de año, en la antología de 192324.

En Rapallo y Cortina d’Ampezzo Hemingway también escribió seis textos breves, apenas unos apuntes o viñetas, que en primavera de 1923 fueron publicados en los Estados Unidos en The Little Review, a iniciativa de Ezra Pound. Alguno tenía una extensión de un solo párrafo. Casualmente, el mismo número de The Little Review incluía reproducciones de cuatro cuadros de Miró: «La masía», «La casa de la palmera», «Autorretrato» y «La mesa (naturaleza muerta con conejo)». El número se titulaba «Exiliados», porque la mayoría de los colaboradores eran americanos instalados en París. Sólo tres, Fernand Léger, Jean Cocteau y Miró eran europeos25. Uno de los textos breves de Hemingway partía de un artículo que había enviado a Canadá desde Adrianópolis (Edirne), durante su viaje a Turquía, en el que describía con absoluta frialdad y economía de medios la diáspora de los griegos, que habían sido expulsados de sus casas. En su día un colega periodista, Lincoln Steffens, le había felicitado por el artículo, pero Hemingway le había asegurado que en su primera versión, más comprimida y enviada por cable, se había visto obligado a sintetizarla mucho más, hasta depurar cada palabra. Hem le había puesto un nombre a ese tipo de lenguaje, «el cablés», y le había asegurado que nada se le podía comparar. Más adelante, sin embargo, le confesó a Steffens que se había visto obligado a dejar el periodismo. No podía seguir comprimiendo sus textos hasta tal extremo, el uso compulsivo del cable amenazaba con deformarlo como escritor para siempre26.

A partir de «La masía», Miró se sentiría igualmente inclinado a eliminar todo elemento superfluo de sus pinturas, y como Hemingway, llegó a hacer de la síntesis un elemento característico de su estilo.

12. DÍAS DE HAMBRE EN LA RUE BLOMET

En febrero de 1921 Miró ya se encontraba de nuevo en París. Instalado provisionalmente en el hotel Innova, se dirigió por escrito a Dalmau, para decirle que el hotel se hallaba «cerca del taller», y añadía: «Mañana tengo que ir con la Sra madre de Gargallo, para que me presente a la conserje y ponerme a trabajar»1.

Muchos años más tarde, en una conversación con Jacques Dupin, Miró recordaría que «Gargallo, ese buen escultor y amigo, ese aragonés valiente, honesto y de gran generosidad ocupaba el taller. Pero durante los meses de invierno, enseñaba, como su viejo compañero Artigas, en la Escuela de las Artes y Oficios de Barcelona, una escuela muy libre, muy abierta, de la que, por cierto, lo expulsaron más tarde por haber firmado un manifiesto contra el dictador Primo de Rivera. Gargallo me ofreció su taller durante los meses de invierno; cuando volvía a París, era yo quien me iba a la masía de Mont-roig»2.

El estudio de la Rue Blomet, donde Miró terminaría «La masía» en 1922, tuvo para él una importancia vital. Allí entró en contacto con toda una generación de pintores y sobre todo poetas, jóvenes e inconformistas como él; allí aprendió a hablar francés con fluidez, trabajó sin descanso, pasó hambre y frío, y sintetizó su lenguaje pictórico hasta dar con un estilo propio e intransferible; con las obras allí producidas se ganó la inclusión en el grupo de los surrealistas y se aseguró un lugar destacado en la historia del arte contemporáneo: «La calle Blomet –recordaba Miró en una entrevista transcrita por Jacques Dupin en 1977– es un lugar, es un momento decisivo para mí. Ahí descubrí todo lo que soy, todo lo que llegaría a ser… pertenecía a un pequeño distrito de París. En el número 45, una vez traspasado un pasadizo y el habitáculo de la conserje, dabas a parar a un patio donde había un arbusto de lilas y algunos talleres modestos…»3.

La calle era una de las arterias de Vaugirard, anexionada a París hacia 1860. Hasta ese momento, había sido una población rural, que vendía fruta, verduras y vinos a los comercios de la ciudad. A los parisinos les gustaba pasearse por ahí, atraídos por su ambiente de pueblecito, sus cabarets y sus merenderos. Vaugirard tenía también canteras, que proveían de arcilla y de piedra a los constructores de la capital. Allí los obreros y artesanos parisinos podían encontrar vivienda barata, y los artistas, inmuebles abandonados donde instalar sus talleres. Durante la segunda mitad del s.XIX había acogido a numerosos escultores. Era la época de los grandes monumentos funerarios, y la proximidad de los cementerios de Vaugirard hizo que en los números 45 y 47 de la Rue Blomet trabajaran, sucesivamente, los escultores André Laoust, Auguste Rodin, o Alfred Boucher. Más tarde, ya iniciado el siglo XX, el frenesí creativo de Montparnasse extendió su onda expansiva hasta la calle Blomet, y convirtió el complejo de talleres del nº 45 en uno de los centros de arte más avanzados del primer cuarto del siglo XX4.

Blomet Paradiso, una asociación de vecinos dedicada a preservar la rica historia de la Rue Blomet, cree que nadie fue capaz de recrear su ambiente como Robert Desnos: «El paseante que, una tarde cualquiera, se aventure por la calle Blomet –escribió el poeta francés– puede ver, no lejos del Bal Nègre, un gran edificio en ruinas. Crece la hierba. Las enredaderas de la casa vecina sobresalen por encima del muro y detrás de una puerta cochera se alza un árbol robusto… Este patio era un fenómeno parisino, un cercado herboso, donde había plantado un lila que todavía debe florecer cada año, y una parra que el gerente, que tenía sus propias ideas estéticas, ordenó arrancar porque aquello ‘hacía suciedad’…»5.

«Teníamos una portera horrible –recordaba Miró en sus conversaciones con Georges Raillard– una mujer alta y gorda, rubia, malcarada, una bruja»6. También recordaba que al lado de su taller, había «un mecánico que hacía un ruido infernal, y el estudio de un escultor bombero que llevaba barba y levita, y que modelaba grandes yesos de generales y otros personajes importantes de la república. No teníamos con él más que relaciones de buena vecindad, entre artistas»7. «Un taller de construcción –proseguía Desnos– empezaba su trabajo a las siete y media de la mañana. Un motor llenaba el vecindario de un ruido que no he vuelto a encontrar, más que a bordo de los grandes paquebotes. Un ruido arrullador, del más allá. Costaba despertarse entre semana, pero los domingos, cuando el taller no funcionaba, el sueño se interrumpía a la hora precisa en que el motor se debería haber puesto en marcha. Un antiguo inquilino había abandonado en la hierba dos medallones de mármol, dejados a cuenta por un marmolista del cementerio de Montparnasse, que se hundían lentamente en la tierra… En verano, los pájaros trinaban en este patio. En invierno, la nieve se conservaba más pura y durante más tiempo que en ningún otro lugar de París»8.

En marzo, Miró aseguraba haber conocido a mucha gente: «me he hecho muy amigo de Max Jacob… es simpatiquísimo y tiene mucho talento»9. Empezó a frecuentar las reuniones que todos los miércoles organizaba Jacob en La Savoyarde, al pie del Sacré-Coeur, y allí conoció a André Masson, que sería su vecino de taller y cómplice principal en la Rue Blomet. A finales de los años 50, el propio Masson todavía recordaba los detalles de su primer encuentro con Miró: «Max Jacob hacía de ama de casa y recibía como un animador de revistas… Y allí encontré un día a Joan Miró, tan desconocido como yo mismo. Miró me dice que es pintor. Yo le digo que voy a dejar Montmartre porque acabo de alquilar un taller en el número 45 de la Rue Blomet. Y él me responde: ¡Qué curioso! Yo también acabo de alquilar un taller en esa calle. Seremos vecinos... Todo esto parece providencial»10.

«Nuestros talleres –recordaba Miró– se tocaban, oíamos todo cuanto ocurría en el de al lado. El suyo era muy ruidoso, el mío muy tranquilo. Masson vivía con su mujer Odette y su pequeña hija Lili, en un desorden y una suciedad indescriptibles. Yo, en cambio, tenía la manía del orden y de la limpieza. Las telas estaban ordenadas, las brochas limpias, y lustraba el parquet con cera. Mi taller estaba impecable como el camarote de un navío. Vivía solo, en la más absoluta indigencia, pero cuando salía llevaba monóculo y polainas blancas. Me gustaba dejar mi célula monacal y pasar al inverosímil desorden de papeles, botellas, telas, libros y objetos domésticos que poblaban el estudio vecino. Adoraba a la pequeña Lili, le llevaba caramelos y la hacía saltar sobre mis rodillas. Hablábamos, bebíamos, escuchábamos música… Masson trabajaba por la noche como corrector del Journal officiel, se acostaba al alba, y yo ya llevaba un buen rato trabajando cuando se despertaba… trabajaba de forma febril. Escuchando música, entre la algarabía de las conversaciones. Yo sólo podía trabajar en soledad y en silencio, con una disciplina ascética… Con él, los cambios de impresiones eran constantes. También solíamos salir a pasearnos por la orilla del Sena. Era maravilloso, el Sena, a cualquier hora y en cualquier época. La tradición nos hacía tirar monedas al agua para conjurar la mala suerte. Me encantaba hacer círculos en el agua, me encantaban los reflejos, los colores cambiantes en función de la luz»11.

En las cartas que escribió a partir de febrero de 1921, Miró –envalentonado por sus primeras críticas elogiosas– se mostraba decidido a celebrar la exposición individual a la que ya tuvo que renunciar un año antes. «Todos mis compañeros aquí –afirmaba en una carta a Dalmau– han subido: Ricart, Mercadé, Togores… sólo yo, que todo el mundo dice que tendré éxito, y que soy el más pintor, estoy como antes, por detrás de mucha gente inferior a mí. Yo, pensando sólo en trabajar, y sacrificándolo todo a mi arte, le ofrecí a usted mi corazón abierto, y no dudo que usted responderá también a mi nobleza, en igual forma, cumpliendo el pacto de hacerme una exposición en París esta primavera, naturalmente en la forma más conveniente, y haciéndome seguir el camino ascendiente que siguen mis compañeros»12. Apenas cuatro días más tarde, en otra misiva empleaba términos si cabe más apremiantes: «Le agradeceré que me escriba rápidamente, con datos concretos y precisos, para saber a lo que debo atenerme… Si esta exposición no puede hacerse esta temporada en París, yo sentiré muchísimo anular el compromiso y obrar por mi cuenta»13.

En marzo ya se mostraba mucho más contento, y le anunciaba al pintor Joaquim Sunyer «la muestra tendrá lugar, a partir del 29 de abril, en La Licorne, galería sita en el nº 110 de la Rue de la Boétie»14.

A diferencia de lo que le ocurrió un año antes, en el transcurso de esta segunda estancia en París Miró sí pudo pintar. En una misiva a Ràfols, afirmaba estar trabajando en dos telas, «Retrato de una bailarina española» y «Naturaleza muerta –El guante y el diario», y tener planeadas otras dos: «Ahora trabajo en una cabeza de mujer; he hecho un bodegón muy grande, y cuando haya acabado todo esto quiero comenzar dos grandes telas de figuras. Por las noches, dibujo desnudos»15.

Por lo demás, supervisó hasta el último detalle todo lo concerniente a su inminente exposición, como la confección del catálogo: «Tendríamos que procurar que no haya pie de imprenta, o que no conste que está hecho en Barcelona. Este dato es importantísimo. Usted ya conoce el carácter de los franceses. Nos expondríamos a que algún crítico de los más fanáticos dijera alguna tontería sobre esto. Sería lástima que por tan poca cosa saliéramos perjudicados»16.

La galería La Licorne, hoy desaparecida, había sido inaugurada en otoño de 1920, y era propiedad del doctor Girardin. En una de sus salas, hasta el 14 de mayo expuso Miró veintinueve pinturas y quince dibujos realizados entre 1915 y 192017. El prólogo del catálogo corría a cargo de Maurice Raynal, que enfatizaba, a lo largo de todo el texto, la juventud del pintor, a pesar de que éste acababa de cumplir 28 años18. El propio Miró analizaba en una carta el prólogo, y afirmaba: «Yo creo que está muy bien escrito, y que me presenta como a un joven no como a un debutante»19.

Un día después de la inauguración, el pintor se mostraba eufórico: «Por fin tenemos abierta la exposición! Yo estoy contentísimo del vernisage. Vino gente de importante representación dentro del mundo del arte, y a todos les interesó mucho… Ya ve que el comienzo no puede ir mejor»20.

Las críticas fueron, por lo general, muy favorables. El único comentario negativo procedía de A. Gysal, que desde las páginas de Journal du Peuple afirmaba: «Miró es como una especie de negro que, llegado desde el fondo extremo de Senegambia y desembarcado repentinamente en París, tuviera la pretensión de describirnos las costumbres del boulevard, antes siquiera de haberse tomado el tiempo de detenerse en Dakar. Esta manera de intrusión en el modernismo, cuando se siente que el pintor no ha visto jamás pintura de ninguna época, es absolutamente insoportable». René-Jean, en cambio, escribía para Comoedia: «El señor Joan Miró se presenta ante nosotros con unas obras que dan testimonio de un innegable don de pintor. Sus retratos son verídicos, concisos, precisos sin sequedad. Le gusta el detalle y sin embargo nunca aburre queriendo apoyarse en una monótona minuciosidad»21.