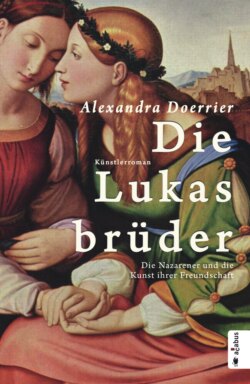

Читать книгу Die Lukasbrüder. Die Nazarener und die Kunst ihrer Freundschaft - Alexandra Doerrier - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Оглавление3. Christus & Johannes

Ich spürte die Sehnsucht nach dem sonnigen Süden mehr denn je – jetzt, da unser Traum so greifbar nahe schien. Der Tempel der Unsterblichkeit musste in Rom zu finden sein. Der Tiber der zu ihm führte, hatte in meiner Vorstellung eine goldgelbe Farbe. Diesen Ort zu erreichen rechtfertigte jede Anstrengung und Gefahr und eine lange, holprige Kutschfahrt.

Bevor es losgehen konnte, hieß es einen Bettelbrief an Vogels Vater – meinen Gönner – zu schreiben. Reisekisten mussten gepackt werden, Staffeleien, Pigmente, Leinwände und fertiggestellte Bilder zur Poststation gebracht, Reisekarten studiert, eine Kutsche geordert und tröstende Worte für meine Mutter gefunden werden. Außerdem ließen wir es uns nicht nehmen, nachts gegen das Portal der Kunstakademie zu pinkeln.

Vier Wochen nach unserem Rauswurf war es soweit. Endlich konnten wir unser Gelübde in die Tat umsetzen. In der Morgendämmerung schleppten Overbeck, Pforr, Vogel und ich unsere schweren Schrankkoffer durch den Regen zum Wagen mit den angespannten Gäulen. Der Kutscher versuchte einen Hund zu verscheuchen, der die Pferde ankläffte. Bis Graz könnte er uns bringen, hatte er angeboten. Dort mussten wir uns für die nächste Etappe aber einen neuen Fuhrmann suchen.

Der Zeitungsjunge winkte traurig, als wüsste er, dass es ein Abschied für immer war. Die ersten Handwerker waren auch schon auf den Beinen, als unsere Kutsche klappernd losrollte. Steindecker, Hafnermeister, Bierbrauer. Gewerbetreibende bauten ihre Marktstände auf und wir verließen Wien durch das geöffnete Stadttor.

Auf dem Wienerberg bollerte ich mit meiner Faust gegen das Dach des Wagens. »Halten Sie einen Moment«, bat ich.

Der Kutscher stoppte neben der Spinnerin am Kreuz, einer gotischen Steinsäule, die die äußerste Grenze der Stadt markierte. Weil wir nicht nass werden wollten, blieben wir im Wagen sitzen. Ich machte die Klappe vor dem kleinen Fenster auf und blickte ein letztes Mal auf Wien.

Ein bisschen wehmütig war mir jetzt schon zumute. Ich fragte mich, ob ich meine Schwestern und meine Mutter jemals wiedersehen würde. Erst war Vater gegangen und jetzt ließ ich sie auch noch im Stich.

»Ich bin nie warm geworden mit den Wienern«, bekundete Overbeck und sah nur kurz aus dem Fenster. »Lebenshungrig suchen sie sich an jeder Art von Vergnügung zu ergötzen, sei es eine militärische Parade oder ein kirchliches Fest. Wie oft habe ich zu Gott gebetet, er möge mich vor diesem Strudel des Leichtsinns und des Überschwalls bewahren. Statt in den Kaffeehäusern die Zeit zu vertrödeln …«

»Ich bin auch Wiener«, unterbrach ich ihn etwas beleidigt.

»Du bist Schweizer«, protestierte Vogel.

Nur weil meine Eltern aus Zürich kommen?, dachte ich. Ich empfand Wien als meine Heimat. Hier war ich geboren und eine andere Stadt hatte ich nie gesehen. Ich war überhaupt noch nie weiter als ein paar Meilen außerhalb der Stadtmauer gewesen. Es war an der Zeit, das zu ändern.

Overbeck kramte ein Tintenfass aus seiner Wandertasche und drückte es mir in die Hand. Ich schraubte vorsichtig den Deckel ab. »Fünfzehnter Mai 1810!« Overbeck blätterte in seinem Tagebuch und tauchte seine Feder in die Tinte. »Dieses Datum muss ich festhalten.«

»Meinst du, wir werden zurückkehren?«, überlegte ich laut.

»Ich hoffe nicht«, erwiderte er, ohne aufzublicken.

Pforr sah auf der anderen Seite hinaus, dahin, wo der Galgen stand. »Ob man in Rom auch bei den Hinrichtungen zusehen kann?«, wollte er wissen.

»Hängt einer?« Vogel, der neben mir und gegenüber von Pforr saß, machte einen langen Hals.

»Einer?« Pforr zeigte auf die Bäume neben dem Galgen, in denen die Überreste halbverwester Räuber baumelten.

Overbeck lehnte sich über Pforr, hielt seine Feder hoch und klappte mit der anderen Hand das Fenster zu.

»Wir sollten uns mit solch hässlichen Dingen nicht mehr befassen. Wir müssen uns bewahren, vor dem oberflächlich Schönen, vor dem Hübschen. Und noch mehr müssen wir uns von allem Hässlichen fernhalten. Das Böse beschmutzt unsere Seelen.«

Das Hässliche ist das Böse?, dachte ich. Macht Overbeck es sich da nicht etwas einfach? Gibt er jetzt vor, was schön ist?

Ich lehnte mich über Vogel, um das Fenster wieder zu öffnen.

Overbeck blieb schweigend sitzen, sein Rücken norddeutsch gerade wie der Masten eines Seglers auf der Trave. Manchmal wollte ich ihn schütteln oder kneifen, nur um ihm ein überraschendes Gefühl zu entlocken. Eine kleine Unachtsamkeit, die ihn für einen Moment seine anerzogene Korrektheit vergessen ließ.

»Wegen der Luft«, rechtfertigte ich mich.

Pforr linste noch einmal zum Galgen. »Meinst du, dass es so viel Schlechtes auf der Welt gibt, weil die Urschönheit mit Raffael gestorben ist?«

»Sie ist nicht gestorben.« Overbeck schrieb etwas in sein Tagebuch und wedelte es hin und her, damit die Tinte schneller trocknete. »Die Urschönheit ist etwas beständig Seiendes. Sie kann nicht vergehen. Sie hat auch keine zeitliche Einschränkung. Sie dauert ewiglich. Sie ist nur verschüttet und muss wie die antiken Tempel in Rom wieder ausgegraben werden.«

»Und wir sind berufen, sie wiederzufinden.« Pforr hob stolz den Kopf.

»Genau.« Overbeck nickte. »Die Urschönheit, ja allein das Wissen um sie, kann die Welt retten. Sie ist der Glanz der Wahrheit.«

Ich sah Overbeck fragend an.

»Die Urschönheit ist in die Seele der Menschen gepflanzt«, versicherte er und klappte sein Tagebuch zu. »Wenn wir sie erkennen, wird sich unser Miteinander wandeln. Wir werden alle zu Brüdern werden.«

»Endlich bin ich nicht mehr allein«, seufzte Pforr. »Könnt ihr euch vorstellen, wie einsam man ist, wenn Vater, Mutter und Bruder kurz hintereinander versterben?«

Vogel beugte sich nach vorn und schlug Pforr, dem fast die Tränen in den Augen standen, aufmunternd gegen die Schulter. »Jetzt hast du uns.«

»Ja«, lächelte Pforr. »Und wir gehen gemeinsam unserem Ziel entgegen. War ich jemals so glücklich?«

»Wir werden noch in Matsch und Pferdekot stecken bleiben«, drängte der Kutscher, dem das Wasser den Nacken herunterlief. Overbeck hob seine Hand und gab ihm ein Zeichen, die Pferde anzutreiben.

Der starke Regen begleitete uns den ganzen Weg über bis Neunkirchen und Schottwein, wo ein Pass Österreich von der Steiermark trennte. An waldigen Höhen, Feldern und Wiesen vorbei gelangten wir am Abend bis Krieglach, einem unfreundlichen Dorf, wo wir uns in der Schänke an einem Stück Bockfleisch sättigten.

Erst am dritten Tag klarte der Himmel endlich auf. In Bruck an der Mur beschlossen wir, den Weg zu Fuß fortzusetzen und ließen den Kutscher im Wagen bis Peggau vorfahren.

»Gibt es hier Nattern?«, fragte Vogel und bog suchend mit seinem Stiefel ein paar Grashalme um.

»Nicht nur Nattern«, antwortete Pforr, »auch Luchse und Wölfe. Sogar Bären. Die hört man aber nur brummen, man sieht sie selten.«

Vogel trampelte das Gras platt. »Wir müssen laut sprechen, dann vertreiben wir alles Getier.«

Wir waren keine zweihundert Schritte gegangen, als uns eine Herde wilder Stiere den Weg versperrte.

Vogel ist schuld, dachte ich. Seine ängstlichen Gedanken haben sie angelockt.

Pforr nahm vorsichtig seine Wandertasche vom Rücken und holte seine Pistole heraus. »Aus rotglühenden Augen starren die scheußlichen Bestien die Ritter an«, kommentierte er das Geschehen. »Das schwarze Haar mit Strichen von Schlamm überzogen, sind sie zum Kampf bereit.«

Ich wich zurück, denn ich wusste von ihrer Stärke und dass sie bei schlechter Laune, gerade jetzt im Frühsommer, ihren Feind im Anlauf niederrannten und mit ihren dicken Beinen in die Erde stampften. Ein finsterer Geselle scharrte schon mit den Hufen und schnaubte aus seinen weiten Nüstern.

Tot stellen, weglaufen oder dem Feind eine Kugel in den Kopf jagen?

Vogel schritt mutig auf die Burschen los. »Hey, ho«, rief er und schlug sogar einem Vieh auf den Hintern.

Pforr steckte die Pistole zurück und berichtete feierlich: »Der tapfere Ritter Vogel stellt sich schützend vor seine Kameraden und in einer Entfernung von zwanzig Schritt weicht der Feind mit scheppernder Glocke zurück.«

»Es sind doch nur Kühe«, lachte Vogel, der in seiner Kindheit mehr Zeit in den Bergen als in Zürich verbracht hatte.

Ich nahm einen Schluck aus meiner Trinkflasche und spuckte es gleich wieder aus. Das Wasser war schon warm geworden. »Wartet einen Moment«, bat ich und zog meine Stiefel und Strümpfe aus. Ich krempelte meine Hose hoch und bahnte mir einen Weg durch die Brennnesseln bis zum Ufer der Mur, in die ich den abgestandenen Rest aus meiner Flasche kippte. Als ich sie in den Fluss tauchte, füllte sie sich glucksend.

Eine Ente, die sich rückwärts an mir vorbeitreiben ließ, erschrak, als neben ihr eine andere Trinkflasche in den Fluss plumpste.

»Füll meine auch auf!«, befahl Overbeck.

»Seht mal da vorn.« Pforr zeigte auf eine kleine Holzkapelle, hoch oben am Felsen. »Meint ihr, wir kommen da hin?«

»Da oben kreisen die Geier.« Vogel hielt sich die Hand an die Stirn, um nicht von der Sonne geblendet zu werden. »Könnten auch Adler sein.«

»Auf geht es!« Ich warf Overbeck seine gefüllte Flasche zu, angelte einen Stock vom Uferrand und schlug auf die Brennnesseln ein.

Im Gänsemarsch gingen wir durch das hohe Gras an der Mur entlang, wanderten an einer Mühle vorbei und kletterten den baumbewachsenen Berg hinauf. Der Anstieg zur Kapelle war beschwerlicher als wir gedacht hatten. Kleine Wasserfälle rannen über den Fels und immer wieder lösten sich Gesteinsbrocken, die unter unseren Tritten abrollten. Pforr zerrte ein Federvieh aus einer Felsspalte und hielt seine Trophäe stolz in die Höhe.

»Ich habe einen Adler gefunden.«

Die Federn klebten am Kopf des Tiers und die Augen waren zu zwei schwarzen Höhlen eingetrocknet. Grün schimmernde Fliegen tummelten sich auf dem Kadaver.

»Der stinkt schon.« Vogel drehte sich angeekelt weg.

Als wir auf der Höhe der Kapelle angelangt waren, musterte Overbeck das tote Tier. »Der Adler blickt beim Auffliegen direkt in die Sonne. Er ist ein Symbol für das Überwinden des Irdischen und die Erlösung der Seele.«

»Meinst du, es ist ein Zeichen, dass ich ihn gefunden habe?« Pforrs Frage kam zögerlich, als ob er eine falsche Antwort fürchtete. Overbeck nickte zustimmend. »Der Adler stößt sein Junges aus dem Nest und beobachtet das Kleine im Fallen. Wenn das Jungtier es nicht schafft allein zu fliegen und unbeholfen in der Luft purzelt, dann kommt der Vater angeschossen und fängt es mit seinen Schwingen auf.«

Ich stützte mich auf meinen Wanderstab und fragte mich, ob das wirklich stimmte oder ob das so eine christliche Mär war.

Pforr kramte sein Messer aus der Wandertasche. »Eine tröstliche Vorstellung, gerade jetzt auf unserem Weg ins Ungewisse«, meinte er und schnitt dem Adler den Kopf ab. Den Körper schleuderte er den Abhang hinunter und für einen Moment sah es so aus, als ob er fliegen konnte.

Pforr spülte den ekligen Schädel mit Wasser aus seiner Flasche und wickelte ihn in sein Taschentuch. »Den muss ich malen.«

»Gleich haben wir es geschafft!«, Overbeck ging auf eine ziemlich marode aussehende Brücke zu, die die Schlucht überspannte. Vogel blieb stehen. »Da gehe ich nicht rüber.«

»Anders kommen wir nicht hin.« Overbeck setzte vorsichtig einen Fuß vor den anderen. »Kommt, die Brücke ist stabiler als sie aussieht.«

Pforr und ich folgten und Vogel kam, immer wieder in den Abgrund schauend, zögerlich hinterher. In der Tiefe rauschte ein Gebirgsbach und Vogel sprach von seinen armen Eltern, die ihren einzigen Sohn wohl nicht lebend wiedersehen sollten. Schritt für Schritt quälte er sich voran und erreichte leichenblass das andere Ufer.

Die Kapelle war eine einfache Holzhütte, die jemand aus Baumstämmen gezimmert hatte. Die Ritzen waren mit Moos verstopft. Im Innern gab es nichts Besonderes, nur eine kleine Bank und eine Christusfigur aus Holz.

Ein starr blickender Jesus saß neben einer Frau, die ihr Haupt an seine Brust schmiegte. Um die beiden Figuren war ein Tuch geschnitzt, das rot angemalt worden war. Über der Statue hatte jemand ein Blumengesteck auf das Holzsims gestellt, wo die roten Rosen nun vor sich hinwelkten. Eine Blume hatte sich gelöst und war hinabgeglitten. Sie lag genau zwischen Christus und der Frau. Ich wollte sie entfernen und wieder an ihren alten Platz zurückstecken.

»Lass sie liegen«, rief Overbeck. »Bekränzt war jedes Gottesbild und wirklich war mir’s, als ob die Menschheit auf der Wandrung wäre, wallfahrend nach dem Himmelreich.«

»Schiller?«, überlegte ich.

Overbeck nickte bestätigend, nahm sein Portefeuille und seinen Kohlestift, setzte sich auf die Bank und begann die Umrisse der Skulptur auf dem Papier festzuhalten. Pforr quetschte sich daneben.

Das Wetter war zu schön, um die Zeit in einer Kirche zu verbringen, also streckten Vogel und ich uns ins Gras.

»Die Landschaft erinnert mich an den Rigi.« Vogel zeigte auf die weißen Spitzen der Kärntner Alpen. »Wenn ich auf einen Gipfel kraxle und das Kreuz berühre, dann zweifle ich nicht an Gott. Dann muss ich laut jodeln vor Freude. Daheim kenne ich jeden Weg und Steg bis hinauf zur Kulm. Da würde ich gern mal mit dir wandern und zeichnen.«

»Planst du nicht, für immer in Rom zu bleiben?«, wollte ich wissen.

»Und du?« Vogel sah mich an.

»Ich lass mich dahin treiben, wo der Wind mich hin pustet.«

Vogel begann die Berge zu zeichnen. »In Dresden soll es einen Künstler geben, der religiöse Landschaften malt.«

Religiöse Landschaften? Was soll das denn bedeuten?

Vogel zeigte auf das Gebirge. »Der Schnee sieht aus wie Sahnehäubchen, die jemand behutsam auf den gezackten Felsen verteilt hat.« Ich nickte nur und packte mein Zeichenpapier aus.

»Zeichnest du auch die Berge?« Vogel sah auf mein Blatt.

»Ich zeichne lieber dich«, erwiderte ich und betrachtete ihn von der Seite.

Vogel blinzelte, weil die Mittagssonne ihn blendete. Ich beneidete ihn um seine hohe Stirn, denn seine Geheimratsecken ließen ihn etwas älter als einundzwanzig erscheinen. Sein rotblonder, flaumiger Backenbart legte sich um seinen Mund. Das weiße Halstuch hatte er so fest geknotet, dass ich schon beim Anblick Atemnot bekam.

Vogel sah mich an: »Findest du nicht auch, dass die Wolken so leicht wie Baiser aussehen?«

»Kann sein«, antwortete ich, ohne meinen Blick von Vogel abzuwenden.

»Mein Vater denkt immer noch, dass einmal ein Zuckerbäcker aus mir wird.« Offenbar erwartete Vogel eine Antwort von mir.

Er seufzte. »Ich will jetzt gar nicht über meine Zukunft nachdenken, sondern einfach mal die Reise genießen.«

»Das versuch mal«, antwortete ich.

Plötzlich legte Vogel seinen Finger an die Lippen und deutete auf eine Felskante. Es dauerte einen Moment, bis ich sie entdeckte. Eine Gämse! Vogels Signum.

»Die muss ich zeichnen«, flüsterte er aufgeregt.

Noch bevor Vogel die Kohle angesetzt hatte, sprang die Gämse schon vergnügt davon.

»Gottverdammt!«, Vogel warf die Kohle weg.

»Du bewegst dich zu viel!«, beschwerte ich mich. »Wie soll ich dich da zeichnen?« Ich gab es auf und stopfte meine Blätter in den Rucksack. Stattdessen zog ich mein Messer aus der Manteltasche und begann, die Rinde von einem Stock zu schaben, der im Gras gelegen hatte, um einen Speer aus ihm zu schnitzen.

»Hottinger, glaubst du, dass ich genug Talent habe, um ein guter Maler zu werden?«

Ich zögerte. »Wenn du beharrlich bleibst …« Vogel ließ mich meinen Satz nicht zu Ende sprechen, als hätte er Angst vor seiner Endgültigkeit. »Rein finanziell gesehen wäre es sinnvoller, die Zuckerbäckerei meines Vaters zu übernehmen«, unterbrach er mich. »Es hat uns nie an etwas gemangelt und ich will auch einmal so im Ansehen stehen wie mein Vater. Er ist jetzt Ratsherr.«

Na großartig, dachte ich. Irgendwann wird er sich für ein bürgerliches Leben entscheiden. Heiraten, Kinder zeugen und zack sitzt er in der Falle. Dann ist unsere schöne Wanderzeit vorbei.

»Den Sack voller Taler oder die Freiheit. Beides gibt es nicht.« Ich prüfte die Spitze meines Speeres mit dem Finger. Sie war noch nicht scharf genug. »Als Konditor würdest du morgen Abend nicht in Graz sein, in vier Tagen in Triest, in sechs Wochen in Rom, sondern in Zürich in der Backstube stehen und Schweine aus Marzipan formen. An deinem Rock hingen klebrige Kinderhände und deine Frau …«

Vogel stieß einen tiefen Seufzer aus.

»Das wäre schön.«

Ich wusste es. Irgendwann schnappt die Falle zu.

Mein Speer war jetzt spitz genug. Ich klappte mein Taschenmesser zusammen und stand auf.

Zurück in der Kapelle ging ich geradewegs auf die Holzskulptur zu. Ich tat so, als würde ich mit meinem Speer einen Fechtkampf mit Jesus ausführen und pikste dem Heiland ins Auge.

»Geh weg, Hottinger«, mahnte Pforr.

Ich stellte mich neben Overbeck und sah auf seine Zeichnung. »Wollen wir nicht endlich essen?«, bat ich.

»Gleich«, entgegnete Overbeck.

»Wer ist denn das Mädchen, das Jesus die Hand reicht?« Ich tippte auf Overbecks Zeichnung.

»Das ist kein Mädchen«, protestierte Overbeck. »Das ist Johannes. Der Jünger, der während des Abendmahls an der Brust von Jesus liegt.«

»Der Jünger, den Jesus liebt. Es ist ein Johannesminne«, mischte Pforr sich ein.

»Aha«, meinte ich trocken. Wie ein Liebender sah der Holzchristus nicht gerade aus.

»Die Figuren schlummerten vielleicht schon Jahrhunderte in dem Baum«, erklärte Overbeck begeistert. »Der Holzschnitzer hat einfach die wesentlichen Dinge herausgeschält. Das Hohelied und die Passion.«

Ich beäugte die Skulptur. Ich erkannte eine seltsame Ruhe in dieser innigen Körperhaltung. Eine Vollkommenheit. Die Hand des Jüngers lag fast zärtlich in der Hand seines Meisters, ohne sie zu berühren.

Ich betrachtete meinen geschnitzten Speer und hatte plötzlich das Gefühl, dass ich vielleicht gar nichts mitzuteilen hatte.

»Warum sieht Jesus ins Leere?«, erkundigte ich mich.

»Er blickt nach innen«, erklärte Pforr und suchte seine Blätter zusammen.

»Er blickt auf den Quellgrund, aus dem alles strömt, was die beiden umfangen hält. Die Liebe Gottes.« Overbeck sah zu mir hoch. »Möchte man sich da nicht selbst auch an Christi Brust legen?«

Der Busen einer Frau wäre mir lieber, dachte ich.

Ich nahm die Rose, die zwischen die beiden Figuren gefallen war, und steckte mir die Blüte ins Knopfloch.

»Das ist doch ein schöner Platz für ein Picknick«, meinte Pforr, als wir uns zu Vogel setzten.

Picknick war in Wien neue Mode. Vor allem die Vornehmen packten sich am Sonntag einen Korb mit Leckereien und spazierten zum Belvedere oder bis Schönbrunn und belagerten die Wiesen.

Pforr wickelte ein Stück Salami und einen Kanten Brot aus. Vogel holte die Semmeln aus seiner Tasche, die meine Mutter für alle geschmiert hatte. Mit Blunzn und Vanillerostbraten.

»Ein letztes Stück Wien«, sagte ich und steckte vier Gabeln in den Kaiserschmarrn, den sie mir zuliebe gemacht hatte. Niemand konnte so gut kochen und backen wie meine Mutter. Dann zog ich eine Flasche Wein aus meiner Wandertasche. »Seht mal, ein guter Roter aus Klosterneuburg.«

»Das ist ja das Schöne an einem Picknick«, schmatzte Vogel und stopfte sich eine Semmel in den Mund. »Es schmeckt alles noch viel besser, weil man überrascht ist, was die anderen in ihren Taschen verborgen haben.«

Overbeck faltete Zeitungspapier auseinander.

»Trockenes Schwarzbrot? Wer soll das denn essen?«, fragte ich enttäuscht.

»Ich.« Overbeck biss ein Stück ab. »Das macht satt und verdirbt nicht so schnell«, rechtfertige er sich.

Ich trank einen Schluck Wein, reichte Vogel die Flasche und griff nach der Wurst. »Fehlt nur noch eine Geliebte zum vollkommenen Glück!«

»Du hast doch eine«, verriet Pforr mit verschmitztem Blick und nahm den Wein aus Vogels Händen.

»Wen meinst du?« Ich sah Vogel verdutzt an. Für einen Moment glaubte ich, er hätte Pforr erzählt, dass ich ein Auge auf die Tochter vom Schuhmacher geworfen hatte.

»Die Kunst!«, erklärte Pforr.

»Die Kunst soll mir eine Frau ersetzen?« Ich sah ihn fragend an.

»Ich habe sie ganz klar vor Augen«, meinte er. »Sie ist jung und zart wie ein Mädchen. Blond ist sie und schön und geschmackvoll gekleidet. Sie sieht so aus wie Maria, die eine Schwester von Lazarus, die du von hinten gezeichnet hast, Overbeck.«

»Mein Bild der Kunstgöttin ist anders«, lachte ich. »Ein großer Busen, der mich nährt und in den ich mich fallen lassen kann.«

»Was ist mit dir, Overbeck?«, fragte Pforr. »Willst du nicht die andere Schwester vom Lazarus nehmen? Dann wären wir verwandt.«

»Ich weiß gar nicht, ob die Kunst für mich ein Weib ist«, überlegte Overbeck. »Sie ist in sich schön und kann mit nichts verglichen werden. Ich würde sie als überirdisches Wesen bezeichnen, das ich nicht nur lieben, sondern auch anbeten könnte und dessen Anblick in mir die heiligsten Gefühle weckt.«

Pforr nickte zustimmend.

»Wie sieht sie für dich aus, Vogel?«, bohrte ich nach.

»Ich verstehe gar nicht, wovon ihr redet.« Vogel steckte sich das letzte Stück Blunz’n in den Mund.

»Was verstehst du unter Kunst?« Interessiert lehnte ich mich vor.

Er überlegte. »Malerei, Musik, Poesie …«

Pforr stöhnte. »Als Allegorie. Als Person.«

Vogel zuckte mit den Schultern. »Die Kunst ist die Kunst und ein Weib ist ein Weib.«

»Dann beschreibe uns, wie du dir deine zukünftige Braut vorstellst«, bat Pforr.

»Ach so«, sagte Vogel. »Sie muss ein Schweizer Mädchen sein. Nicht klein, auf keinen Fall größer als ich. Goldbraune Locken und blaue Augen. Dünn darf sie nicht sein, auch nicht zu dick, eine wohlgebildete Gestalt. Bei der Kleidung muss sie auf meinen Geschmack vertrauen. Sie darf nicht über jede Kleinigkeit lachen, vor allem in der Öffentlichkeit muss sie sich zurückhalten und nicht so laut sein wie zu Hause.«

Vogel stach seine Gabel in den Kaiserschmarrn. »Vor allem muss sie gut kochen und sich um die Kinder kümmern. An Winterabenden, nach getaner Hausarbeit, muss sie alle um sich versammeln und ihnen Märchen und alte Sagen erzählen und dabei nähen oder am Spinnrad sitzen. Wenn ich dann Palette und Pinsel geputzt habe, gehe ich spazieren und wenn ich später in die Wohnstube komme, dann steht das warme Essen auf dem Ofen und alle freuen sich, dass wir zusammen sind.«

»In unserer jetzigen Welt sind solche Frauen seltene Edelsteine, die aus viel Geröll hervorgesucht werden müssen«, sagte Overbeck stirnrunzelnd. »Heute wollen die Weiber alle Französinnen sein.« Er presste den Zeigefinger und Daumen zusammen und spreizte vornehm seinen kleinen Finger von der Hand ab.

Pforr legte die Gabel auf den Boden. »Es wäre schön, wenn sie Balladen am Klavier singen könnte. Auf jeden Fall muss sie Sinn für die Poesie haben.«

Pforr stand auf und begann zu dichten:

»Du Himmels Jungfrau, edle Kunst

wie bist du hold und schön.

Wie freu ich mich durch deine Gunst

dir auch einst nachzugehen.«

Er überlegte und zeigte dann in die Runde.

»Ein kleiner Kreis begleitet dich

von Männern her und groß;

du trugest alle mütterlich

in deinem reinen Schoß

Du liebe, edle, reine Magd … du liebe, edle, reine Magd. Helft mir!«, bat Pforr.

»Ach neig dich auch zu mir«, setzte ich sein Gedicht fort. »Gib, dass es einmal in mir tagt, und ich einst komm zu dir«, beendete Overbeck den Vers.

»Das ist großartig«, rief Pforr und wiederholte noch einmal leise sein Gedicht.

Pforr drehte sich zu Overbeck um. »Wie würdest du sie nennen, wenn du ihr einen Namen geben würdest?«

Overbeck zögerte: »Vielleicht Sulamith.«

»Sulamith aus dem Hohelied der Liebe?«, fragte Pforr begeistert.

Overbeck nickte zustimmend.

»Wende dich, wende dich. Damit wir dich betrachten.« Pforr sprang auf und drehte sich im Kreis. »Ihre Hüften sind rund, wie von Künstlerhand geformt. Ihr Schoß, ihr rundes Becken. Ihre Brüste wie Trauben. Ihr Mund köstlicher als Wein, der glatt in mich eingeht. Wie schön ist deine Liebe. Meine Schwester Braut.«

»Ein verschlossener Garten ist meine Schwester Braut«, fügte Overbeck hinzu.

»Können deine Sulamith und meine Maria denn trotzdem Schwestern sein?«, wünschte sich Pforr.

Overbeck hob die Schultern. »Meinetwegen.«

Pforr lächelte zufrieden.

»Sulamith und Maria.«