Читать книгу Fulgor - Alma Mancilla - Страница 6

На сайте Литреса книга снята с продажи.

1

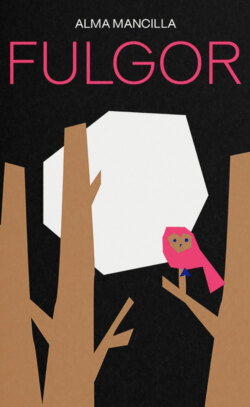

ОглавлениеEl brillo por todas partes. Blanco arriba, luminosidad de hueso. Claridad de pedernal. Desde el espacio donde hemos estacionado el coche veo la cabaña del vigilante, que parece tallada en la falda del cerro, pegada a él como una escrófula o una costra de cal. Está envuelta en una especie de verdor terrible, casi una bruma; el sol es de una blancura que me provoca ardor en los ojos y me obliga a no mirar. Detrás del resto de las cabañas, entre las que se cuenta aquella a la que nos dirigimos, el bosque es denso, apacible. Los árboles más cercanos al complejo trazan sus siluetas contra un seto de hierba crecida donde zumban las moscas; en el espacio que separa el auto de la entrada no se proyecta, en cambio, ni una sombra, solo las nuestras, vastas, informes, dos monstruos jorobados que invaden con su impedimenta aquel lugar tranquilo, vacío excepto por nuestra presencia discordante.

El fin de semana hay gente, pero de lunes a viernes todo esto es tuyo, eso me ha dicho Josué, y yo le agradezco esa concesión a mi temperamento solitario, ese callado respeto a mis circunstancias de gata arisca. No traigo muchas cosas conmigo: una mochila con algunas mudas de ropa, un par de zapatos, la computadora portátil y algunos libros. Pizarnik, Camus, Machen, un diccionario de etnografía. Algunos lápices y varios cuadernos. Lo indispensable para sobrevivir y llevar a cabo de la mejor manera posible la tarea que vine a realizar. No hay internet aquí cerca pero tampoco espero necesitarlo. Si así fuera, hay una pequeña biblioteca y un cibercafé en la cabecera municipal. Para llegar a ella hay que bajar primero al pueblo por un camino de tierra que bordea el bosquecillo y, una vez allí, de nuevo, hacer un trayecto de una media hora en autobús. Pero eso tampoco está tan mal. Pienso en Margaret Mead, a quien la separaba de Inglaterra un océano. En Malinowski, que se quedó varado en las islas Trobriand durante toda una guerra. A nosotros apenas nos ha llevado un par de horas conducir desde la ciudad por una carretera tortuosa, llena de recovecos, atravesando a ratos milpas y a ratos tramos de bosque cerrado, delimitado en partes por lo que, desde la distancia, parecían campos de cruces. Es por los atropellados, por supuesto, aunque en algunos tramos eran tantos que aquello me hizo pensar en un cementerio, un camposanto al aire libre al que de vez en cuando vinieran a dejar flores los deudos. Nunca he entendido eso de las flores; los muertos son muertos, dijo Josué cuando lo comentamos. Le aclaré que en realidad las flores son para apaciguar a los que se quedan, uno no tiene que ser antropólogo para saberlo.

Parece una buena persona, Josué. Frente a la puerta de la cabaña lo miro depositar en el piso el pequeño tanque de gas que carga al hombro. Sus manos son grandes y hábiles y sacan del bolsillo de sus jeans un manojo de llaves que tintinean y del que extrae una con la que se dispone a abrir el pesado candado que cierra la puerta frontal. Es pesada, de tablones lijados, sin barnizar. De su centro, en la parte superior, cuelga un ramo de florecillas marchitas, de esas que crecen de manera salvaje en el campo. Un par de telarañas se balancean en el vano cuando al fin, y no sin esfuerzo, logramos abrirla a empujones. Ya las quitaré más tarde, sin falta; todo lo que tenga muchas patas, teja un nido o se arrastre por el suelo me da pavor, no quiero favorecer la incubación de ninguna alimaña.

El interior en sombras de la cabaña es una boca oscura que nos devora de un tirón, como si nos succionara. Se nota que, tal como me advirtió Josué, hace mucho que no viene nadie: el olor a humedad es intenso, concentrado, casi feral. Está amueblada con discreción, por decir lo menos: una mesa, un par de sillas, un sillón de mimbre con algunas varas sueltas y un cuadro con un marco de arabescos dorados que pende de un muro encalado. En los cuartos, dos en este caso, las camas parecen limpias, pero una rápida mirada al costado revela un aluvión de bichos muertos, enroscados sobre sus vientres, tal vez hace no mucho todavía agonizantes. Es porque la señora que limpia ha fumigado este fin de semana, me aclara Josué. Ya sabes, porque venías. Sospecho que decir «limpiar» es una exageración, al igual que decir «este fin de semana», pero no soy quién para ponerme a discutir. La limpieza nunca ha sido mi punto fuerte de todas formas, y siempre he sido capaz de sobrevivir a la perfección en ambientes precarios, sin tener que sacar la basura todos los días, y no me importa en absoluto tolerar una buena capa de polvo a mi alrededor. Nada de alergias ni de esos males de gente puntillosa.

Es parte de los servicios del centro campestre, me dice Josué mientras, con unas pinzas y una habilidad que me deja pasmada, termina ya de instalar el tanque de gas en la toma de la cocina. Le agradezco que lo haga porque de lo contrario tendría yo que arreglármelas con leña, y eso sí que es más de lo que puedo manejar. Por mi parte, dejo la mochila que llevo a la espalda en el piso, tirada de cualquier forma, pero me arrepiento de inmediato ante la visión de algo oscuro que se acerca por el borde del muro, justo en mi dirección. Corro y la levanto por las asas de un tirón, haciéndome de paso daño en el hombro. Quién sabe qué podrá metérsele dentro si no tengo cuidado. Quién sabe qué clase de vida reptará por estos rincones, salida de las colinas para invadir sus laberintos oscuros. Es, en este caso, un alacrán, pequeñito, muy negro. Lo piso sintiendo que los dientes me rechinan.

Tras una rápida mirada alrededor en busca de un mejor sitio donde dejar mis cosas me decido por la barra de la cocina, que al menos tiene la ventaja de ser alta y, por esa sola razón, se me figura más segura que todo lo demás. Puede que no sea lo más higiénico, eso es cierto, pero ya la limpiaré después. Todo lo haré después; instalarme, desempacar, tomar posesión de los alrededores. Lo único que saco en este momento son mis pastillas: fluoxetina, citalopram, clonazepam, algo de Valium, un coctel eficaz, suficiente para mantener a raya la locura o lo que pueda presentarse. Las dejo dentro de la habitación, sobre la mesita de noche, perfectamente a la vista; estaré sola, no hay necesidad de disimular. También dejo ahí el teléfono celular. Lo he traído conmigo por costumbre, porque, igual que a todos los de mi generación, me cuesta trabajo desprenderme de su incesante tutela. No cuento con poder usarlo más que como despertador cotidiano, y para las grabaciones, por supuesto. Aquí arriba, ya se me ha avisado, casi nunca hay señal, no la habría ni subiéndose al techo de la cabaña o escalando la cima de alguna colina, y yo no pienso intentar ninguna de esas dos proezas.

Procuraré bajar una vez por semana a la cabecera, desde donde podré enviar los avances a mi supervisor y noticias a mi madre. A ella la he llamado hace un rato, desde la gasolinera, solamente porque se lo prometí. Como de costumbre, ella se encargó de recordarme que estoy frágil. Que tuve que ser llevada al hospital. Que lo que me pasó es, tal vez, un signo de algo más grave. Las señales que preceden a la tormenta. La histeria, como ella insiste en llamarla pese a que todos los médicos le han dicho que ese término ya no lo usa nadie: Te pusiste histérica, Eva, gritabas como una loca. Mientras hablábamos frente a mí pasó un coche lleno de niños, sus caras pequeñitas pegadas al vidrio, uno de ellos con la lengua fuera, como una víbora ponzoñosa. Un tráiler subía por la cuesta exhalando un rugido ominoso. En el fondo, mi madre no me perdona que no me haya convertido en lo que ella fue, que no sea una mujer unida a un hombre con un papel de por medio, que no piense, ni por asomo, en casarme o en pagar una hipoteca. Que se me ocurra venir a quedarme así, sin compañía, en un lugar tan remoto.

Es una locura, Eva, no deberías estar allá, no tú, no sola, no ahora. La voz de mi madre me obligó a mirar mis manos delgadas, sudorosas, mi rostro como el de una niña vieja en el reflejo del cristal del coche, mis ojeras pronunciadas, que no son las que corresponden a una mujer joven y saludable como lo debiera ser yo. La enfermedad que se nos esconde en la cabeza es la más hostil de todas las afecciones, la que más rápido nos expulsa del mundo circundante, la que más nos convierte en algo que se parece a los zombis. Mientras pensaba en qué contestarle a mi madre, y con las pupilas fijas en mis propias pupilas en el reflejo de la ventanilla del coche, sentí cómo se encorvaba mi espalda y cómo se encorvaba mi mente, como si a mi alrededor el cielo se viniera abajo igual que una pesada losa de cemento o de metal. Al final, no pude sino abrir los labios para musitar: Mamá, no soy una niña, hace mucho que dejé de serlo. Y no tienes de qué preocuparte. Yo sé cuidarme, voy a estar bien. Colgué en cuanto escuché que ella empezaba a sollozar, sintiendo ya que le había contado una mentira. Yo no tengo la culpa: las lágrimas de mi madre son cuervos que vuelan a través del alambre, aves rapaces que atraviesan las distancias. Sus lágrimas son gritos que siempre me consiguen alcanzar.

Después de aquello, Josué y yo nos comimos un par de elotes en el puesto de junto. Eran grandes, amarillos, cubiertos de una gruesa capa de mayonesa de la que aún siento el regusto salado y grasiento en la boca. Mientras esperábamos a que los prepararan vi venir por la carretera una carreta blanca, subiendo como un extraño mamut que se arrastrara sobre el asfalto. En el interior iban dos mujeres que también vestían de blanco y miraban al frente con solemnidad de campesinas bávaras, de gente de otra época. Blanca la nieve, blanco el sol, blanco el llanto, pensé. Parecían menonitas, pero estoy segura de que por esta región no los hay. Busqué a Josué para preguntárselo, pero este se había levantado y caminaba con porte de dandy rumbo a los baños. Me dirigí entonces a la señora que preparaba los elotes, pero ella estaba ya ocupada con otro cliente y no me prestó atención. Las mujeres me miraron al pasar, de reojo, sin girar la cabeza, como si aquel movimiento les estuviera prohibido. Yo las mire a mi vez, con curiosidad, pero con disimulo, esbozando apenas una sonrisa que ninguna de ellas me devolvió. Seguí mirándolas con esa sonrisa boba en los labios hasta que la traqueteante carreta se perdió en la espesura y desapareció detrás de un muro natural de árboles.

¿Estás segura, Eva?, me dice Josué, interrumpiendo mis recuerdos. Puedo quedarme si quieres. Estoy segura, ya lo creo, le digo yo. Tú mismo has dicho que no me pasará nada, que se puede confiar en este lugar. Me parece extraña la expresión: uno confía en las personas, no en los espacios, no me parece que esa sea una forma correcta de expresarse. Josué se encoge de hombros y no insiste. Es guapo, un poco pasado de peso si acaso. Tiene un lunar grande en el pecho, se lo he visto por encima del cuello de la camisa. No me gusta ese lunar; parece una cucaracha, y se me ocurre que en la intimidad debe asemejarse a un diminuto ojo que te mira desde el interior de un bosque de pelos. No me he acostado con Josué, nada de eso. Él no me lo ha pedido, y es probable que sepa que de todas formas yo no lo dejaría tocarme. No hoy, no esta noche, al menos. Que soy, como ya deben haberle dicho, un caso perdido. No un modelo de castidad sino una mujer con la cabeza en las nubes, alguien extraviado en cosas que no le importan a nadie. Que tendría que conquistarme o forzarme para poder lograr su cometido, y presiento que Josué no es, de todas formas, de los que están dispuestos a llegar a esos extremos.

En realidad, no somos muy amigos, Josué y yo; ahora que lo pienso, apenas nos conocemos. Cruzamos algunas palabras en aquel bar la otra noche, las suficientes, sin embargo, para que aquello pareciera una conversación. Fue ahí donde le hablé de mi proyecto. Donde le hablé de mi necesidad de venir aquí. Él me ofreció esta cabaña, tal vez por compromiso, o por tener algo interesante que decirnos. Se me ocurrió que habría detrás del ofrecimiento alguna segunda intención, pero, para ser justos, no he notado que Josué me mire con lascivia ni una sola vez. Tal vez no le gusto lo suficiente. Suele sucederme; no soy de las que impresionan a la primera. También puede ser que él tenga otras preferencias. Me da algunas instrucciones más, algo sobre los garrafones de agua, sobre los contactos de luz, sobre el baño, que es común y está en la cabaña central. Solo hay agua caliente por las mañanas, así que estoy avisada. Me deja anotado un teléfono en un papelito arrugado que coloca al descuido sobre la encimera. Es para las urgencias, aunque tal vez no sirva de gran cosa si uno no tiene desde donde llamar. Me imagino que el vigilante tendrá uno de esos walkie-talkies, o una radio, algún aparato que permita conectar con el exterior.

Suerte con tu trabajo, Eva, remata Josué. Si necesitas algo se lo pides al vigilante. Me planta un beso en la mejilla y cuando escuchó la puerta que se cierra a sus espaldas sé que Josué se ha llevado consigo la última traza de presencia humana en muchos metros a la redonda. Sé que se ha llevado lo humano de esta casa, por lo menos. Detrás de la puerta, ahora lo veo, hay una pequeña cruz de palma y una oración a la Magnífica, y por un instante pienso en retirarlos, aunque al final no lo hago; el que los puso allí debió pensar que le protegerían de algo, y yo siempre he pensado que respetar los miedos ajenos nunca puede venir mal. Yo no tengo miedo, no demasiado. No obstante, echo el pasador de todas formas, solo por precaución.

No es que la noche esté cerca, todo lo contrario: por la ventana de la cocina el sol sigue entrando, despiadado y postrero. Aquí estás, pienso. Ha empezado. No estoy segura de a qué me refiero, no sé qué es lo que va a empezar. La luz me da de frente cuando me acerco a la ventana para mirar a Josué, que sigue allí afuera y se gira una vez más para decirme adiós con la mano, su silueta oscura, su rostro indistinguible a contraluz. Se aleja hacia el auto renqueando ligeramente, como si se acabara de lastimar el pie o como si la tierra ardiera bajo sus pasos firmes y largos. Caminar aquí será, pienso, como caminar sobre un terreno de lava. Andar sobre piedras que arden. Entonces vuelvo a ver la carreta blanca. Sube en este momento por el camino, avanzando despacio con su chirriar de ruedas de otro tiempo. Las dos mujeres están tan erguidas como antes, sus rostros pálidos y sin expresión. Un súbito temor me atiza de pronto la columna, el fuego blanco de la ansiedad que sube y me alcanza como una serpiente que, dentro de su agujero, se desenrosca y se apresta a morder de un tirón.

Pero ya me ha pasado antes, conozco la sensación. Sé, y de sobra, lo que hay que hacer. Corro a la habitación, tomo uno de los frascos y saco una pastilla, sé perfectamente cuál. Es roja, grande; me la trago con lo que queda de la botella de agua del camino. Está tibia, pero igualmente la siento bajar por mi garganta con un golpe de frío que es a la vez un súbito dejo de alivio. Respiro profundo una, dos, tres veces, como me ha enseñado a hacer el doctor. Cuando vuelvo a la cocina me asomo de nuevo. La carreta ya no está; solo el auto de Josué, que se aleja por el camino en el mismo sentido por el que vinimos. También es blanco, y va levantando a su paso una nube de polvo muy fino que sube y se deposita sobre el capó refulgente, tan brillante bajo la resolana de la tarde que los ojos me lagrimean al verlo. Los entrecierro para no llorar.