Читать книгу Fulgor - Alma Mancilla - Страница 7

На сайте Литреса книга снята с продажи.

2

ОглавлениеLa cabaña es una de cuatro en este pequeño complejo campestre al pie del monte, en la linde del bosque, con la caseta de seguridad a la entrada. Se trata de uno de esos sitios pensados para una visita breve, unos días a lo sumo, y siempre bajo la consigna de que, pese a encontrarse en pleno campo, uno no se ha alejado demasiado de la ciudad. El lugar es rústico, pero eso no significa que deba dejarse de lado la seguridad, ignorar el estado de peligro de las cosas circundantes. Es lo mínimo que cualquier familia pediría, por no hablar de una mujer sola, especialmente si es joven. La soledad no es una buena compañera, no en estos tiempos, no es un país así. La presencia del vigilante, un hombre adusto, pasado de peso, contratado para anotar quién entra y quién sale del complejo es la garantía de permanencia de un orden mínimo, la posibilidad, aunque sea pequeña, de mantener a raya al caos que impera allá afuera. Me pregunto qué pasaría si un grupo de hombres armados, como esos que con tanta frecuencia se ven en la televisión, en el cine o en las noticias, irrumpiera de pronto aquí, con sus camionetas, sus armas y su violencia a cuestas. Me pregunto también qué se esconderá entre los cerros. Uno nunca sabe qué espanto se ocultará bajo la tierra que se pisa.

Lo miro desde lejos, al vigilante, y a través de la ventana alzo la mano en un intento de saludo, un gesto de amabilidad que es, a la vez, una forma de reconocimiento, la aceptación de nuestro parentesco y de nuestra mutua vulnerabilidad, pero pese a que él también parece estar mirando en mi dirección no hay respuesta alguna de su parte. Es como si yo no existiera, o como si él fuera tan solo una pantalla, un montón de carne vacía o un maniquí. Un cuerpo que se ha dejado olvidado para que se pudra bajo el calor del mediodía. Tal vez esté dormido con los ojos abiertos. No me sorprendería, no con el calor que debe hacer dentro de ese cubil al que los rayos del sol bañan a perpetuidad.

Aquí dentro, en la cabaña, el ambiente está fresco. He abierto todas las ventanas y me he pasado el resto de la tarde limpiando. Como lo esperaba, había en los rincones más basura de la que se notaba a simple vista, demasiada incluso para mí. Tierra en su mayoría, pedazos de hojas secas, insectos, plumas, elementos de lo orgánico, piezas de la anatomía de algo que un día por fuerza tuvo que estar vivo. Pero no me puedo quejar. El alquiler me ha salido muy barato porque Josué conoce a los dueños, gente que antes era asidua al campo y ahora, al parecer, prefiere el bar donde él y yo nos conocimos, o algo así entendí. Desde la ventana de la cocina se ve a lo lejos el volcán, nevado en la cumbre, una de esas vistas que uno encuentra reproducidas en los cuadros que se exhiben en algunos museos locales, una instantánea que por lo visto ha impresionado en su momento a todos y cada uno de los pintores célebres de la región. Yo misma nunca he subido, aunque de vez en cuando se sabe de turistas que se pierden allí arriba, alpinistas demasiado confiados o inexpertos visitantes de ocasión.

Me recuerdo que yo no he venido a hacer turismo, ni tampoco a pintar. Las cabañas han sido mi elección debido a su ubicación, tan cercana al pueblo en el que debo recabar información de campo. Esa es mi tarea. No la he escogido yo; ha sido sugerencia de mi supervisor, que junto con su bendición me dio la carta de presentación que necesito para entrar allí sin ser vista con suspicacia. En estos tiempos, ninguna precaución está de más. Cuento también con algunos nombres, una lista de personas que me abrirán las puertas y me permitirán hacer otros contactos, encontrar la hebra del hilo del que podré empezar a tirar. Mi supervisor, un antropólogo medianamente conocido, trabajó alguna vez en esta zona, eso lo sabe todo el mundo. De eso hace muchos años, así que supongo que los vínculos persisten, que uno va dejando huella al pasar, incluso cuando ese tránsito sea efímero.

En realidad, habría debido quedarme con una familia, allí abajo, habitar entre la gente a la que vengo a investigar. Convivir con los nativos. Eso es lo que se esperaría de cualquier antropólogo respetable, aunque yo, en rigor, todavía no lo sea. Pero ni yo tengo las fuerzas para hacerlo ni mi supervisor ha querido insistir. Basta con que esté aquí y ya, con que haga el esfuerzo. Debí haber completado este trabajo hace meses, pero el comité académico me ha otorgado un plazo más que razonable, una prórroga que solo se justifica dadas mis penosas circunstancias. Solo se espera de mí que sea capaz de producir una etnografía sencilla, que me permita a mí validar el año escolar y a la universidad dejarme ir sin sensación de culpa. Que legitime mi presencia y mi ausencia por igual. Que acalle los chismes, si es que hay alguno. Embarazada en las aulas, desembarazada en los baños, el piso cubierto de jugo amniótico, de sangre neonatal. De vergüenza de papel de baño manchado de excremento. Me consuela pensar que, de todas formas, a ese niño yo no lo pedí. Me consuela pensar que hay cosas que suceden, las provoque uno o no.

El inicio de aquel embarazo, fruto de una relación casual, me tomó tan por sorpresa como el hecho de verlo terminarse tan de pronto, tan así como así, justo como el accidente del que en realidad se trató. Lo realmente escandaloso es que ocurriera con un maestro. No, no lo culpo, él no abusó de mí. Yo no digo que esas cosas no pasen, una se entera todo el tiempo: chicas engatusadas por sus entrenadores, sus maestros, gente en la que pensaban que podían confiar. Lo que quiero decir es que, al menos en este caso, no tengo la impresión de que él haya impuesto sobre mí eso que llaman su figura de autoridad. Nunca se lo dije a nadie, eso sí, no por vergüenza o por coerción, sino porque no me parecía necesario. Yo no era nadie, él era apenas un poco más. En realidad, me costaba ya trabajo reconstruir nuestro primer encuentro casi al instante mismo de que este hubiera tenido lugar, como si los eventos, de tan nimios, se desdibujaran al mirarlos. Al final, fue una relación entre tantas, con la diferencia de que aquel con quien salía aquí era él, un profesional, un hombre casado, con un título y un lugar en la jerarquía de la academia. Con la diferencia de que esta vez erramos el tiro, o todo lo contrario. Ni siquiera hubo de por medio alcohol o drogas, algo que justificara el embotamiento, el descuido o la dispersión. Pero esas son cosas que pasan, como dicen por ahí. Cuando me di cuenta era demasiado tarde, aunque todavía no sé para qué. La gente suele pensar tanto en los plazos, en los objetivos. En no dejar que las cosas se salgan de control, en que hasta las aguas del río más turbulento se mantengan siempre dentro de su cauce. Él (no diré su nombre, no tiene sentido hacerlo) pidió una licencia cuando empezaron los rumores, y yo también pienso que fue mejor así. Ningún hombre me ha tocado desde entonces. Soy veneno desde que me vacié del tumor que él me sembró. Mi vientre herido y, por lo tanto, emponzoñado, es la tierra yerma y estéril de la que todo lo que está vivo se aleja. Tal vez ese niño no era de nadie. Tal vez a ese niño solo lo concebí yo.

Paso al baño, donde suelto al fin la orina que llevo horas reteniendo. Escucho al chorro dar contra la losa del inodoro mientras contemplo la enorme araña que me mira desde donde el muro hace esquina con el techo. Sus ojitos cargados de espanto me conmueven. Cuatro pares de ojos para una sola cabeza sorprendida. Patas que multiplican el callado horror de arrastrarse por el mundo arriesgando la vida a cada paso. El inodoro está casi vacío excepto por el charco amarillo oscuro, casi marrón que acabo de depositar allí dentro como una ofrenda apestosa. Es preciso, en cada ocasión, echarle agua de un grueso bidón azul que el vigilante se ocupa de llenar cuando es necesario y que ahora mismo está al límite del nivel en el que alguien tan bajita como yo puede tener acceso sin correr peligro de caerse dentro. Dos cubetas más y tendré que tirarme de cabeza, nadar en esas aguas para sacar un balde medio lleno y ayudar, así, a evacuar de aquí la podredumbre. Pruebo a lavarme las manos en el lavabo y, contrario a mis expectativas, de la llave sale un chorrito que, aunque al principio tiene un tinte cobrizo, casi enseguida vira al transparente más claro. Sonrío, satisfecha. No se necesita más que un hilo de agua limpia para sacarse de encima la mugre. Aquí dentro huele a azufre, a cloro, ligeramente a tubería. Alguien ha colgado de un clavo un pedazo de espejo; es triangular, con una grieta, terminado en punta. En él me miro largo rato, una mujer a medias, un ojo y una boca y una nariz retorcida en un ángulo extraño. Un cuadro de Picasso o una fantasía de El Bosco.

En el camino de vuelta a la cabaña constato lo que ya sé: por ahora soy la única habitante del complejo campestre. Las puertas de las otras tres cabañas, todas más grandes y en mejor estado que la mía (de alguna forma tengo que llamarla), están firmemente cerradas con cadenas y candados, son minúsculas fortalezas a las que nada perverso entrará. Más allá de la zona de las mesas el camino asciende hasta un prado donde hay unos columpios y una canasta oxidada para jugar al baloncesto. Todo está en mal estado, supongo que no se usará con frecuencia. El sendero que de ahí parte se pierde entre los árboles, cuyas copas se agitan al viento y contienen, entre todas, la gama completa del verde y del gris. No es esa mi ruta, la que he de seguir mañana cuando vaya a hacer mi visita inicial al pueblo. Pero ese otro camino he de explorarlo también, a su tiempo.

Hoy no. Hoy me contento con escudriñar la madriguera, con ser el animal que toma posesión de cada rincón de su caverna. Mi ropa, toda en colores prácticos, en materiales fácilmente lavables (un pantalón, tres camisas), pende ya de los ganchos del armario empotrado en la pared. Mis botas esperan listas al lado de la puerta, pegadas al muro. No son nuevas, yo no cometería un error así. Para comer el día de hoy he traído pan y jamón, que mantengo en la nevera portátil que me ha dejado Josué. Hay un pequeño frigorífico, pero al abrirlo suelta un hedor putrefacto. Es lo malo con estos aparatos: basta con que se los deje de usar un tiempo para que sucumban a su propia descomposición. Me he prometido lavarlo más tarde, o en estos días. Por lo pronto, lo dejo abierto para que el aire nuevo se lleve el aire viciado y el aroma a estancamiento. Observo los diversos cacharros encima de la pequeña estantería: una sartén, un comal, un par de coladores y una cacerola de peltre a los que, al menos, han tenido la atención de quitarles el polvo. Soy mala cocinera, no creo que los utilice en demasía de todas formas.

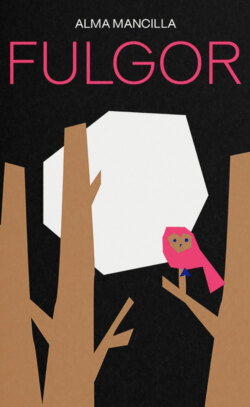

Mientras me como mi sándwich sentada en el sillón de mimbre del pequeño salón, observo con cuidado el enorme cuadro que pende de la pared. Es un paisaje, probablemente de esta región. Lo digo por el bosque que, aunque parece solo sugerido por algunos trazos, es oscuro y tupido. Una mujer, de pie en el centro del lienzo, aparece rodeada por lo que al principio tomo por un coro de ángeles. ¡Ángeles en el bosque! Eso sí que sería raro. Pienso en diminutas divinidades con alas, en querubines como moscas. Solo al mirar con más atención descubro que son pájaros, aves de rostros extrañamente geométricos, casi cuadrangulares, infinitos ojos amarillos que destellan en la oscuridad circundante. ¿Por qué rodean a la mujer de esa forma? ¿Son un buen o un mal augurio? Es de noche en ese bosque, no hoy, sino para siempre. Las cosas en el arte son siempre eternas, un instante que es también una prisión.

No me gusta ese cuadro. Algo en él me parece remoto y malvado. En cuanto termino de comer intento descolgarlo y, al despegarlo del muro, brota de detrás del lienzo una araña enorme que se deja caer al suelo y corre por ahí a esconderse. Dejo el cuadro volteado, bien apoyado sobre la pared, y limpio los restos de telarañas que podrían invitar a que algo más se instale ahí arriba. La araña no está por ninguna parte; buena suerte para ella y mala suerte para mí. Dispongo la única mesa a modo de escritorio, la muevo y coloco todo en el ángulo y posición en los que me gusta trabajar: la ventana al frente, el salón detrás. Anotó en una de mis libretas la fecha, no sé para qué. Es lo que debo hacer, supongo. Escribo: Todo lo que vive se muere. Todo lo que no ha nacido también ha firmado ya su rendición. Lo que había en mi vientre no tenía padre. Todo lo que no tiene padre no existe.

El médico dijo, al atenderme, que era preciso devolver las cosas a su justo lugar. ¿Cuál es ese lugar? ¿Cuál era el punto de partida o de inflexión al que intentaba devolverme? No se preocupe, no ha quedado dañada de manera permanente. Con el tiempo, podrá volverlo a intentar. Escribo: Todo lo que se siembra en la duda está condenado a morir. Vuelvo las hojas de mi libreta en reversa, frenéticamente. En la primera página, que he dejado en blanco a propósito, anoto al fin: Apuntes de una histérica que recorre el mundo en los días que están por venir. Apuntes de la madre de un niño muerto. Apuntes de la que fue y vino, de la que vino y se fue. Notas de la que escapó. Un rato más tarde la cierro de un tirón, ya es suficiente por hoy. Me estiro para agarrar el cable del foco, que desde aquí abajo distingo todo cubierto de cagarrutas de mosca. Apago la luz. Apago todas las luces. Me hundo en la tiniebla.

Por la ventana de la cocina solo se ve ahora un pequeño rectángulo amarillo, el de la cabaña del vigilante, un único ojo acuoso que atento vigila la noche. O eso espero, al menos. Debo confiar en que así sea. El resto del paisaje, el de detrás, el del entorno de las cabañas, es negro y de una consistencia extrañamente coloidal. Es porque las ramas se mueven, porque el bosque parece vivo y anhelante. Me cambio de ropa y, ya en el cuarto, me doy cuenta de que no he cambiado la sábana aún. El colchón está cubierto de grandes manchas amarillentas, quién sabe si de sangre, de sudor o de orina. Por supuesto que he tenido la precaución de traer ropa de cama limpia, y extiendo mi sábana y mientras la acomodo de manera meticulosa, como si con eso pusiera entre mi cuerpo y esa suciedad antigua una inquebrantable capa de protección, una fina membrana que mantendrá a raya lo indeseable. Antes de meterme al fin en la cama me tomo mis pastillas, las que preciso a esta hora en la que todo es proclive al delirio febril y a la alucinación. Se escuchan chicharras a lo lejos, y arriba, sobre la casa, un aletear de aves. Me cubro la cabeza con la única manta para poder dormir. El sueño viene, por fortuna. El sueño: ese reparador de todos los males. El sueño: ese implacable devorador.