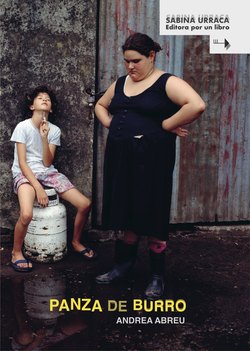

Читать книгу Panza de burro - Andrea Abreu - Страница 4

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеTan echadita palante, tan sin miedo

Como un gato. Isora vomitaba como un gato. Jucujucujucu y el vómito se precipitaba dentro de la taza del váter para ser absorbido por la inmensidad del subsuelo de la isla. Lo hacía dos, tres, cuatro veces por semana. Me decía me duele un montón aquí, y se señalaba el centro del tronco, justo en el estómago, con su dedo gordo y moreno, con su uña chasquillada como por una cabra, y vomitaba como quien se lava los dientes. Jalaba del agua, bajaba la tapa y con la manga del suéter, un suéter casi siempre blanco con un estampado de sandías con pepitas negras, se secaba los labios y continuaba. Ella siempre continuaba.

Antes nunca lo hacía delante de mí. Recuerdo el día en que la vi vomitar por primera vez. Era la fiesta de fin de curso y había mucha comida. Por la mañana, la colocamos encima de las mesas de la clase, todas unidas, con papelito de fiestita de cumpleaños por encima. Había munchitos, risketos, gusanitos, conguitos, cubanitos, sangüi, rosquetitos de limón, suspiritos, fanta, clipper, sevená, juguito piña, juguito manzana. Jugamos a los borrachos dentro de la clase e íbamos dando tumbos agarradas Isora y yo de los hombros, como dos maridos que le habían puesto los cuernos a las mujeres y ahora se arrepentían.

Se terminó la fiesta y llegamos al comedor y todavía había más comida. Las cocineras nos hicieron papas con costillas, piñas y mojo, la comida preferida de Isora. Y cuando pasamos con nuestra bandejita de metal, con nuestro panito, nuestro vasito de agua empozada (que sospechábamos que era del grifo, a pesar de que en la isla no se podía beber) y nuestros cubiertos y nuestros yogures Celgán, las maestras del comedor nos preguntaron que si mojo rojo o mojo verde e Isora respondió que mojo rojo, y yo pensé que qué echadita palante, mojo rojo, y no tiene miedo de que sea picón, no tiene miedo de comer cosas de gente grande, y que yo quiero ser como ella, tan echadita palante, tan sin miedo.

Nos sentamos en la mesa y comenzamos a comer a la velocidad a la que se tiraban los chicos con las tablas de San Andrés. No había gomas al final de la cuesta. Los chorros de mojo deslizándose por nuestras barbillas, las trenzas aceitosas de meter los pelos dentro del plato, los dientes llenos de trozos de millo y orégano, cagadas de paloma blanca, como llamaba Isora a la comida de los dientes. Y mientras tragábamos yo ya sentía una tristeza como un estampido, una agonía en la boca del estómago, la boca seca como después de haber comido leche en polvo mesturada con gofio y azúcar. En verano no íbamos a poder salir del barrio, la playa estaba lejos. No éramos como las otras niñas que vivían en el centro del pueblo, nosotras vivíamos en medio del monte.

Isora se levantó de la silla y me dijo shit, vamos pal baño.

Yo me levanté y la seguí.

La hubiese seguido al baño, a la boca del volcán, me hubiese asomado con ella hasta ver el fuego dormido, hasta sentir el fuego dormido del volcán dentro del cuerpo.

Y la seguí, pero no fuimos al baño del comedor, sino al de la segunda planta, donde no había nadie, donde decían que vivía una niña fantasma que se comía los roletes de las chicas que se copiaban de la tarea.

Hice pipi y me aparté para que hiciera Isora. Lo hizo y, después de subirse los pantalones, después de ver su pepe peludo como un helecho abriéndose en el suelo del monte, se alongó sobre lo blanco del váter, estiró el dedo índice y el medio y se los metió dentro de la boca. Nunca había visto algo así. Aunque en realidad en esa ocasión tampoco lo vi. Me viré pal espejo. La escuché toser como un animalito pequeño y desnutrido, me vi los ojos grandes, dos puños reflejados en el cristal. Mi cara asustada, un miedo que me mordía la piel por dentro, la garganta de Isora quemándose y yo sin hacer nada.

Escuché el vómito.

En mi cabeza imaginé su cadenita de la Virgen de Candelaria colgando de su cuello, colgando sobre el agua que después arrastraría todo lo que había arrojado.