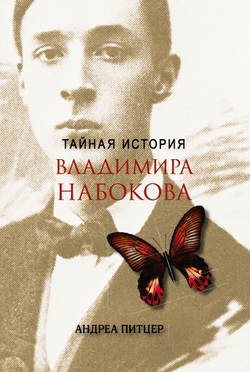

Читать книгу Тайная история Владимира Набокова - Андреа Питцер - Страница 4

Глава первая

В ожидании Солженицына

Оглавление1

6 октября 1974 года Владимир Набоков и его жена Вера сидели в отдельном кабинете ресторана швейцарского отеля «Монтрё-Палас», ожидая к обеду Александра Солженицына. Писатели никогда прежде не встречались.

Отель, приютившийся на восточном берегу Женевского озера, шестнадцать лет служил чете Набоковых домом. Все эти годы в Монтрё в надежде получить у маэстро аудиенцию съезжались литературные пилигримы. Те, кому выпадало счастье встретиться с Набоковым, спешили задать писателю мучающие их вопросы, получая хлесткие, ироничные ответы. После обеда гости в обществе прославленного кудесника слова пили кофе, чай или граппу и ломали голову над смыслом его загадочных реплик.

Семидесятипятилетний Набоков считал себя русским и американцем, но жил в швейцарской гостинице, продолжая в изматывающем темпе работать над новыми романами и переводами, хотя с тех пор, как мир десять с лишним лет назад потрясла «Лолита», в подобном самоистязании не было никакой необходимости. Набоков давно привык быть в центре внимания и восторженного восхищения – но от сегодняшнего гостя явно ждал чего-то иного.

Утро 6 октября предвещало дождливый день, но Солженицына, ехавшего из Цюриха на юг, вряд ли интересовала погода. Всего восемь месяцев назад, в феврале, он провел ночь в камере следственного изолятора КГБ Лефортово, обвиняемый в измене родине, после чего был насильственно выдворен из страны. Солженицын лучше многих знал, что в жизни есть вещи пострашнее высылки, что уж говорить о непогоде.

Он мечтал об открытом противостоянии с советскими вождями и верил, что давление, оказанное в нужный момент на нужного человека, способно опрокинуть всю репрессивную систему или по крайней мере положить начало ее разрушению. Но его просто-напросто вышвырнули во Франкфурт-на-Майне – ступай, мол, на все четыре стороны. Теперь он огибал Женевское озеро по элегантной Гранд-рю Монтрё, направляясь на встречу с одним из самых знаменитых писателей мира, которого всего два года назад сам выдвигал на Нобелевскую премию. Неудивительно, что Солженицын волновался.

В те времена не существовало ни одного писателя, способного стать вровень с этими двумя литературными гигантами – с автором «Архипелага ГУЛАГ» и автором «Лолиты». Оба русские, но один старше другого на девятнадцать лет, и эти девятнадцать лет развели их по разным вселенным. Совершеннолетие Набокова пришлось на последние дни империи Романовых. Маленький Александр еще не умел ходить, когда Владимир оставил Россию большевикам и под пулеметными очередями отчалил от родного берега. Солженицын вырос в Советском Союзе и, прежде чем прорваться за «железный занавес» со своими разоблачениями царства террора, провел долгие годы в тюрьме и в лагерях.

Не меньше, чем судьбами, они разнились внешностью. Набоков из-за пристрастия к сладкому и благодаря достижениям современной медицины из доходяги-эмигранта превратился в благополучного пухлого профессора. Иное дело Солженицын – шрам на лбу, растрепанная шевелюра, патриаршая борода… Он выглядел если и не устрашающе, то во всяком случае мало респектабельно. Их писательские голоса тоже звучали по-разному. Изысканный слог и барочные эксперименты Набокова резко контрастировали с неприкрытой яростью Солженицына, безошибочно нащупывающего болевые точки общества. Если «Архипелаг ГУЛАГ» охватывает всю историю советской системы трудовых лагерей, разоблачая чудовищные масштабы злодеяний власти, то в «Лолите» мы видим лишь персональный ад: сознательное истязание одного человека другим.

2

Чего только не говорили о романе, в мельчайших подробностях описывающем сексуальную одержимость взрослого мужчины девочкой-подростком. «Лолиту» называли «смешной», «единственной правдоподобной историей любви нашего века» и «самой скабрезной из книг, которые доводилось читать». Исповедь Гумберта Гумберта о том, как он в течение двух лет растлевал собственную падчерицу, об их отношениях, ее побеге с другим мужчиной и расправе Гумберта над соперником, написана живым и беспощадным языком. Откровенность, с какой рассказчик говорит о вожделении к ребенку, предопределила судьбу книги: на пути к бессмертию ей было не миновать скандала.

«Лолита» была опубликована в Америке в 1958 году и сразу же вошла в американский список бестселлеров – вошла всерьез и надолго. К этому времени Набоковым уже не первый десяток лет интересовались критики по обе стороны Атлантического океана. Но только благодаря истории нимфетки – и снятому по ней пикантному фильму Стэнли Кубрика – свершился прорыв от известности к славе. Запрещенный в Австралии, Буэнос-Айресе и Публичной библиотеке Цинциннати роман Набокова за первые три недели в Америке был продан тиражом, повторившим рекорд «Унесенных ветром».

Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ» создал уникальную географию Советского государства. Набоков, со своей стороны, щедрой кистью набрасывал в «Лолите» пейзажи послевоенной Америки. Это был другой архипелаг – острова и островки придорожных мотелей, психиатрических лечебниц, гостиничных совещаний, популярной психологии, блуждающих иммигрантов, канзасского цирюльника, однорукого ветерана, супермаркетов Safeway и аптек, ханжеских книжных клубов и раздражающей религиозности. Эти чудесные широкоформатные декорации, эти чудаковатые забывчивые персонажи второго плана не хуже солженицынских описаний рассказывают о стране, в которой происходят события. Набоков подготовил идеальную сцену для истории о пороке и предательстве.

После фурора «Лолиты» Набоков продал права на экранизацию и переиздание романа за шестизначные суммы. Ему довелось бывать в Голливуде, где он сталкивался с Джоном Уэйном и Мэрилин Монро (последнюю он узнал, первого – нет). Он оставил работу преподавателя, сделавшись героем комиксов журнала The New Yorker и полуночного развлекательного шоу. Во время зарубежных поездок пресса осаждала его, восхваляя на полудюжине языков.

Набокова обвиняли в аморализме («насквозь прогнивший», – возмущался критик в The New York Times), но со временем уже его обличителей стали высмеивать за пуританство и старческое брюзжание. Вскоре после выхода «Лолиты» наступила эпоха сексуальной вседозволенности, что, разумеется, не было заслугой Набокова, однако в последующие годы роман воспринимался в совершенно ином свете. К тому дню, когда Солженицын прилетел в Германию, за «Лолитой» выстроился длинный ряд историй о взрослых мужчинах, томящихся по доступным несовершеннолетним партнершам. Редакторы словаря Уэбстера, любимого справочника Набокова, внесли имя «Лолита» в очередное издание, дав ему эксцентричное толкование – «рано развившаяся, соблазнительная, но еще не созревшая девочка».

Лингвистическое богатство и сила воздействия книги были таковы, что она обрела самостоятельное существование и начала обрастать смыслами помимо воли автора. Напрасно Набоков твердил, что Лолита – одно из самых чистых и невинных созданий в его собрании рабов-персонажей; ничего не добилась и Вера, напоминавшая журналистам, как пленная нимфетка каждую ночь засыпала в слезах, – Гумберт сам отмечал еженощные слезы Лолиты.

Кроме профанов, считавших «Лолиту» «клубничкой», а ее творца – склонным к украшательству сочинителем пошлых романов, у Набокова имелось немало почитателей в литературных кругах. Но то был странный фан-клуб. Несмотря на холодное уважение к мастерству автора «Лолиты», самые знаменитые поклонники называли ее создателя жестоким. Известная писательница Джойс Кэрол Оутс в 1973 году выговаривала Набокову за «поразительную способность ненавидеть» и «талант к унижению человеческого достоинства» – и это при том, что ей книга понравилась.

Суровый комментарий Оутс был далеко не единственным. И до, и после нее то же говорили другие коллеги по цеху: от Джона Апдайка, который признался, что ему сложно провести границу между черствостью персонажей Набокова и «тягой автора к описанию уродства и боли», до Мартина Эмиса, который десятилетия спустя выразился еще откровеннее: «“Лолита” – это жестокая книга о жестокости». Что бы ни подразумевали подобные высказывания – похвалу или осуждение, – они были не новы: собратья по перу уже сорок лет клеймили произведения Набокова как бесчеловечные.

На волне успеха Набоков перебирается в Европу, но и оттуда продолжает будоражить воображение американцев. Вдогонку «Лолите» выходит «Бледный огонь», академическая сатира, главные роли в которой принадлежат очередному истерзанному педофилу Чарльзу Кинботу и покойному поэту Джону Шейду. Мэри Маккарти на страницах американского журнала New Republic назвала роман «величайшим произведением искусства нашего века». Герой публикаций в журналах Life и Esquire («Человек, шокировавший мир»), Набоков сделался настолько популярен, что после выхода своего пятнадцатого по счету романа «Ада», замысловатой головоломки об инцесте между братом и сестрой, попал на обложку журнала Time – «писатель-загадка» с планеты Антитерра в окружении бабочек и кириллических литер. Еще до публикации «Ады» голливудские небожители один за другим летали в Швейцарию в надежде хотя бы полистать рукопись.

С годами мир все больше проникался Набоковым, а Набоков все больше отгораживался от мира. Иногда у писателя возникали мысли переехать куда-нибудь подальше, но в конечном итоге они с Верой так и остались в спокойном Монтрё. Набоков охотно принимал посетителей, явившихся брать у него интервью, во время которых он давал письменные ответы на присылаемые заранее вопросы и пытался урезонить строптивых журналистов, предпочитавших цитировать его устные высказывания.

Набоков с такой же тщательностью стремился расписывать и свои появления на телевидении, пряча карточки со «шпаргалками» в самых неожиданных местах съемочных павильонов – в цветочных горшках и чайных чашках. Собрав все интервью, данные BBC и опубликованные в The New York Times и других изданиях, писатель перекроил их, как посчитал нужным, и издал «утвержденные» версии отдельной книгой. Свой публичный образ Набоков ваял сам – сдержанный и насмешливый мастер пера, властитель и пленник собственного дара.

Возможно, к тому времени его талант действительно расцвел пышным цветом, но особенно явственно проявилась его страсть к критике. С юных лет Набоков посмеивался над другими авторами, называя Т. С. Элиота «самозванцем и фальшивкой» и презирая нравственные поучения Достоевского (персонажи которого «грехами прокладывали себе дорогу к Иисусу»), Фолкнера (полного «обглоданной трафаретности» и «библейского бурчания») и «мелодраматичного писаки» Пастернака. Впоследствии он точно так же не признавал Хемингуэя, Генри Джеймса, Бальзака, Эзру Паунда, Стендаля, Д. Г. Лоуренса, Томаса Манна, Андре Жида, Андре Мальро, Жан-Поля Сартра и женщин-писательниц как таковых. Отвергая само понятие «искусства ради искусства», Набоков сделался его олицетворением – ироничным экспериментатором, для которого стиль много важнее морали.

В своем списке наивысших человеческих добродетелей он между добротой и бесстрашием ставил гордыню и в литературных дискуссиях и словесных перепалках орудовал этой гордыней, точно хирургическим скальпелем, – однажды в юности это закончилось для него разбитым носом. Впрочем, если игра шла по правилам Набокова, он проявлял великодушие. А после успеха «Лолиты» у него все чаще и чаще появлялась возможность эти правила диктовать.

Набоков никогда не скрывал ненависти к советской системе, выказывая ее даже демонстративнее, чем презрение к Фрейду (какового никогда не скрывал). При этом он не участвовал в выборах, не стоял в пикетах в поддержку тех или иных кандидатов и не подписывал никаких петиций. Впрочем, в 1965 году писатель отправил сдержанную поздравительную телеграмму президенту Линдону Джонсону, похвалив того за «работу, достойную восхищения». Что именно заслужило похвалу знаменитого писателя – отправка войск во Вьетнам для борьбы с коммунистической угрозой или «Закон о гражданских правах», подписанный в 1964 году? Скорее всего и то и другое. С той же сдержанностью Набоков избегал критиковать методы Джозефа Маккарти, говоря, что они не идут ни в какое сравнение с репрессиями Сталина. В политику писатель предпочитал не вмешиваться. Не случайно он осел в абсолютно нейтральной стране, которая на момент приезда писателя уже сто сорок седьмой год не воевала и которой нередко доставалось за меркантильность и равнодушие.

Апартаменты Набокова на шестом этаже отеля «Палас» в Монтрё напоминали профессорский кабинет. Гостиничная прислуга разыскала для звездного постояльца старинный обшарпанный пюпитр, якобы некогда служивший Флоберу – одному из немногих писателей, которыми Набоков искренне восхищался. Во время работы перед ним лежал Большой словарь Уэбстера, а шорты, повседневная обувь, книги и сачки для бабочек были свалены в углу номера – временного пристанища, сделавшегося постоянным, – словно немые свидетельства добровольного изгнания.

Бесприютность, скитальчество с ранних лет стали лейтмотивом его судьбы. Семья писателя бежала из революционной России. Позднее Набокову удалось спастись из гитлеровского Берлина и оккупированной Франции. В годы войны он, как и большинство европейцев, терпел голод и лишения, но понимал, что это еще не страдание. Катаклизмы истории не сломили его; он их превозмог. Жена-еврейка и сын, появившийся на свет в нацистском аду, уцелели. Казалось бы, чего еще желать человеку, пережившему две войны и революцию? Однако Набокову этого было мало. Он сумел заново обрести себя в другом языке, ошеломив мир изощренной литературной игрой, образами героев, которым нельзя верить на слово, и балансированием на тонкой грани между закономерностью и случаем. Одновременно художник и символ художника, он создавал свои романы без оглядки на какие бы то ни было авторитеты и мнения и стал поистине культовым персонажем. Мода на Набокова порой приводила к курьезам: однажды на Хэллоуин в двери писателя постучалась девчушка лет девяти в костюме Лолиты.

3

Солженицын снискал иную славу – ту, что досталась Давиду ценой сражения с Голиафом: славу борца за правое дело. Опубликованная в 1962 году лагерная повесть «Один день Ивана Денисовича» шокировала Запад и удостоилась одобрения самых неожиданных персон, в том числе тогдашнего советского лидера Никиты Хрущева, использовавшего повесть для иллюстрации злоупотреблений власти при Сталине. «Пока работаем, мы можем и должны многое выяснить и сказать правду… Это надо сделать для того, чтобы подобные явления впредь никогда не повторялись».

Хрущев, давший зеленый свет публикации повести Солженицына, всего через два года был отстранен от власти людьми, отнюдь не горевшими желанием ворошить преступления прошлого. Партия взялась за старое, включила цензуру и начала изымать из публичного доступа произведения Солженицына. Изъяты были и тайные архивы писателя. Его начали «прорабатывать» на всевозможных заседаниях. Потом сюжет принял и вовсе набоковский поворот: у Солженицына объявился двойник, который устраивал пьяные дебоши и приставал на улицах к женщинам, пока друзья писателя не поймали самозванца. Хулигана сдали в милицию, откуда его… благополучно отпустили.

Солженицын упорствовал в своем стремлении писать о недавней русской истории – это была его единственная тема, – и проблемы с властями были ему гарантированы. В 1968 году его книги запретили окончательно. В Союзе писателей СССР, принявшем автора в свои ряды и, подпевая Хрущеву, превозносившем его, занервничали. Что делать с этим непредсказуемым, трудным человеком? Советский лауреат Нобелевской премии Михаил Шолохов, всегда жестко критиковавший собрата по перу, выступил за то, чтобы не просто наложить табу на издание книг Солженицына, но и запретить писателю заниматься литературной деятельностью. И в самом деле, год спустя Солженицына исключили из Союза писателей СССР. Это лишило его возможности публиковаться в Советском Союзе и нанимать помощников. Он остался без официальной работы, что в СССР грозило уголовной статьей за тунеядство. Замаячил призрак близкого ареста.

В знак протеста Солженицын писал открытые письма для распространения в России и за рубежом. В поисках поддержки встречался с друзьями и сторонниками. Тайными путями отправлял микропленки со своими рукописями на Запад, чтобы его книги все же увидели свет.

Травля автора «Одного дня Ивана Денисовича» вызвала огромный резонанс во всем мире. Артур Миллер, Джон Апдайк, Жан-Поль Сартр, Мюриэл Спарк, Грэм Грин, Курт Воннегут и сотни других авторов выступили в защиту Солженицына и осудили решение Союза писателей СССР. Протесты привлекли внимание к судьбе и творчеству Солженицына.

В 1970 году он был выдвинут на Нобелевскую премию по литературе. Лауреаты прошлых лет поддержали его кандидатуру открытыми письмами в Шведскую академию. По результатам голосования членов Нобелевского комитета по литературе из большого числа претендентов выделились два явных лидера – Хорхе Луис Борхес и Александр Солженицын (Набоков получил всего два голоса за). Присуждение награды Солженицыну, которым Нобелевский комитет публично признал «этическую силу литературы», обернулось многочисленными политическими последствиями (возможно, поэтому долгие годы ходили слухи, будто материалы по выдвижению Солженицына готовило ЦРУ).

После объявления победителей Солженицын отправил в Стокгольм благодарственную телеграмму, подтвердив, что примет участие в декабрьской церемонии. Советский Союз тут же объявил премию «позорной», и несколько недель спустя Солженицын написал, что не будет просить разрешения на выезд из страны. Он боялся, что его уже не впустят и он окажется в изгнании.

На церемонии награждения секретарь Нобелевского комитета, памятуя о безопасности отсутствующего Солженицына, зачитал выдержку из советской газеты «Правда» за 1962 год, процитировав один из отзывов на «Один день Ивана Денисовича»: «Но почему же не только горе сжимает сердце при чтении этой замечательной повести, но и свет проникает в душу? Это от глубокой человечности, оттого, что люди оставались людьми и в обстановке глумления».

В нобелевской речи, с которой Солженицын собирался выступить в тот вечер, говорилось: из поколения в поколение ведутся споры, «должны ли искусство и художник жить сами для себя или вечно помнить свой долг перед обществом и служить ему, хотя и непредвзято. Для меня, – утверждал писатель, – здесь нет спора». Решительно отвергая идею «искусства ради искусства», он сделал темой своей лекции «искусство ради человека». В ней он описал, как «в томительных лагерных перебродах, в колонне заключенных, во мгле вечерних морозов с просвечивающими цепочками фонарей – не раз подступало нам в горло, что хотелось бы выкрикнуть на целый мир, если бы мир мог услышать кого-нибудь из нас».

Однако нобелевская драма Солженицына оказалась лишь прелюдией к тому, что ожидало его впереди.

К 1974 году у писателя созрел грандиозный план призвать власть к ответу за погибших в лагерях, за узников, сломленных полицейским государством, за современное общество, искалеченное тотальными репрессиями. Он уже давно закончил «Архипелаг ГУЛАГ», но предлагать рукопись издательствам не спешил, опасаясь, быть может, что этот ход полностью поменяет правила игры. Книгу нельзя было «облегчить» или подправить, чтобы «протащить» через официальные каналы. Сам ее замысел – итог четырех десятилетий тиранической несправедливости – был приговором Советскому государству. Стоит выпустить такого джинна из бутылки – назад его уже не загонишь. Писатель медлил и ждал подходящего момента.

Но в КГБ ждать не собирались и выпытали местонахождение тайного архива Солженицына у его машинистки Елизаветы Воронянской. Женщину за шестьдесят допрашивали пять дней и пять ночей. Отпущенная под домашний арест, но лишенная возможности связаться с писателем, Воронянская скончалась через две недели. Однако копию рукописи успели переправить за границу, и через три месяца после смерти машинистки «Архипелаг ГУЛАГ» был опубликован в Париже.

В конечном итоге кагэбэшники добрались и до автора. Новость о его аресте в тот же вечер прозвучала в четырехминутном выпуске новостей на американском телеканале CBS. Потом последовали мучительные двадцать четыре часа неизвестности. Солженицын в лефортовской камере снова и снова проигрывал в уме варианты противостояния, но его попросту выволокли из тюрьмы, затолкали в самолет и депортировали.

Хотя в драматических событиях тогда не было недостатка – грянул Уотергейтский скандал, поговаривали об импичменте американскому президенту, шли переговоры о выкупе за похищенную террористами богатую наследницу Патти Херст, – однако прибытие Солженицына во Франкфурт в День всех влюбленных стало новостью номер один. Мимо внимания вездесущих журналистов не прошел тот факт, что с 1929 года, когда был изгнан Лев Троцкий, ни одного советского гражданина не выдворяли из страны.

Одна только The New York Times в первую же неделю постсоветской жизни русского изгнанника выдала на-гора десятки посвященных ему статей. Репортеров интересовало все, от разговоров писателя с женой до подаренного ему букета цветов. Одежду Солженицына разобрали по ниточкам, каждый его шаг подробно обсуждался в газетах. В конце концов писатель, привычный к преследованиям со стороны прессы совсем другого рода, разразился гневной филиппикой.

Присутствие Солженицына в Германии нарушало тщательно выстраиваемую драматургию разрядки. Из-за шумихи в прессе наметилось охлаждение в отношениях Бонна с Москвой, так что немцам хотелось побыстрее сбыть диссидента с рук. Другие страны оказались храбрее. Шведский премьер Улоф Пальме (оставалось еще двенадцать лет до того, как пуля неизвестного убийцы остановит его сердце) осудил руководство Советского Союза, назвав его обращение с Солженицыным «пугающим примером жестокости и преследований». В тот же день государственный секретарь США Генри Киссинджер, пытаясь удержать шаткое равновесие в американо-советских отношениях, поспешил заявить, что Солженицына с радостью примут в США, но Америка ни в коем случае не осуждает внутреннюю политику СССР.

В последующие недели СССР обрушил на Солженицына официальные обвинения в измене, сопровождавшиеся глумливыми стишками на газетных полосах. Позднее общественности предъявят фальшивые записи, якобы доказывающие, будто в лагерях писатель был осведомителем. В ответ Солженицын поименно огласил список тех, кто помогал ему в Советском Союзе и за чью безопасность он переживал: молодой помощник, люди, упрятанные в советские психиатрические больницы или исключенные из литературных организаций за связи с опальным писателем. Он основал фонд помощи русским политзаключенным и их семьям и передавал туда деньги, вырученные от продажи книг.

Появление Солженицына на Западе почти сразу после публикации его новой книги породило грандиозную ударную волну, прокатившуюся по миру и открывшую ему, что означает аббревиатура ГУЛАГ. Когда летом вышел наконец американский перевод «Архипелага» с его картинами отупляющего принудительного труда, пыток, казней и умышленного унижения человеческого достоинства в масштабах, которые не укладываются в голове, читающая публика была потрясена. Пользуясь долгожданной возможностью высказать наконец всю правду, автор обличал одно десятилетие кошмара за другим. Джордж Кеннан, фактический архитектор американской политики холодной войны, сразу понял важность книги, назвав ее «самым мощным обвинительным приговором, какой только выносил в наше время человек политическому режиму». На глобальном уровне роман привел к официальному расколу между Итальянской коммунистической партией и Советским Союзом, способствовал популярности антикоммунистически настроенных консерваторов в Америке и дал старт острым публичным дискуссиям во французской политике.

Тема этого произведения никого не удивила. Слухи о нем вместе с загадочным названием просочились в Европу и Америку за несколько лет до выхода самой книги. Но никто, кроме автора, не представлял, насколько она взрывоопасна.

Многие из фактов, приведенных автором, новостями не были: к 1970-м годам пересуды о советских лагерях звучали на Западе уже не меньше полувека. Поговаривали, что в самые страшные годы репрессий за решетку попали миллионы советских граждан и ошеломляющее их количество было казнено. Но книга Солженицына превратила цифры в людей. Автор показал читателю атмосферу страдания, нависшую над страной, покуда та жила как ни в чем не бывало, – а в это время инженеры, православные священники, дети, старая гвардия большевистских активистов, уголовники, буржуазные попутчики, «троцкисты», украинцы, поляки, физики, воры, сумасшедшие, возомнившие себя Наполеонами, жены врагов народа и представители интеллигенции, в том числе братья Солженицына по писательскому цеху, были ввергнуты в настоящую преисподнюю. Писатель подробно знакомит нас с географией массового террора: Лубянская тюрьма, прочно засевшая в сердце Москвы, печально известные северные лагеря Воркуты и Колымы; он пишет о поездах, о караванах грузовиков и судов, увозящих людей за тысячи километров к местам лишения свободы, о карательных мероприятиях в засекреченных научных «шарашках», о звериных условиях жизни на лесоповалах, о рудниках, где потом и кровью добывали глину, уголь и золото. Объединив истории сотен очевидцев с собственным многолетним опытом, писатель сумел передать чудовищные масштабы карательной системы, существовавшей параллельно с обществом, затмив широтой описания и собственным авторитетом все прочие источники.

Солженицын напоминал пророка не только внешне: он вжился в эту роль и играл ее с религиозным пылом, не позволяя себе прервать политический крестовый поход. В каждом городе, где он появлялся, на пристани ли, на перроне, вокруг него собирались толпы людей. На северной окраине Парижа в его честь назвали улицу. В Германии, Дании, Норвегии и Швеции, пока писатель искал себе постоянное пристанище, за ним неотступно следовали фотографы. Премьер-министры и президенты высказывались по поводу его изгнания. Уолтер Кронкайт пригласил его дать интервью в специальном выпуске новостей CBS. Солженицына признали совестью мира.

4

Слава Набокова, как и Солженицына, во многом явилась отражением его судьбы. В 1919 году, накануне своего двадцатилетия, Набоков бежал из России, оставив позади то, что называл «самым счастливым детством, какое только можно представить». Это фантастическое детство расцветало в роскоши и родительской любви, под опекой армии из пятидесяти слуг и целой вереницы учителей, в поездках на Французскую Ривьеру. Отец Набокова служил при дворе Николая II. Дед был министром юстиции при царях Александре II и Александре III.

По сведениям двоюродного дяди писателя[2], род Набоковых восходит к татарскому князю, поступившему в четырнадцатом столетии на русскую службу. Даже у домашних питомцев Набоковых были блестящие родословные: одна из их собак приходилась родственницей таксе Чехова.

Набоков родился аристократом и прекрасно чувствовал себя в этом статусе. Угадывая в себе талант, он почти без иронии в тройке любимых авторов называл, помимо Шекспира и Пушкина, самого себя. Но вскоре все блага знатности на его глазах пошли прахом: близкие потеряны, поместье конфисковано, люди, которых он привык считать себе ровней, превратились в жалких беженцев, презренных скитальцев на чужбине. Веру Набокова в собственный талант укрепляло понимание, что в одночасье можно лишиться всего, кроме творческого дара.

Если Набокову довелось испытать изгнание из эдемского сада на грешную землю, то Солженицына детство уберегло от разочарований. По словам биографа Майкла Скэммела, «семейство Солженицыных ничем особенным не выделялось, чтобы отслеживать свою родословную». Александр никогда не видел отца, погибшего на охоте за шесть месяцев до его рождения. Мальчик рос в бедной лачуге, ходил в обносках. Он пережил голод тридцатых, начал пробовать себя в литературе еще в школе; уйдя в 1941-м на фронт, где начинал конюхом, дослужился до звания капитана.

Но потом начались мытарства, перевернувшие всю его жизнь. Солженицына арестовали по нелепейшему поводу – за антисталинские высказывания в письмах, признали виновным и приговорили к восьми годам исправительно-трудовых работ. Он не переставал сочинять и в лагерях, даже когда не имел возможности записывать свои мысли. Солженицын знал, что однажды расскажет обо всем: о России, о ее народе и его страданиях.

Первая опубликованная повесть Солженицына стала снарядом, расчистившим дорогу реформам и десталинизации. Она облетела весь земной шар и поставила имя автора вровень с Толстым, Достоевским и Чеховым. Солженицын поверил, что его будущие произведения могут послужить началом еще более серьезных перемен. Книги, написанные им в последующее десятилетие, так или иначе были связаны с реальными событиями русской истории. Даже в его беллетристике говорилось о незабытом трагическом прошлом.

Разный опыт предопределил разные пути. Оба писателя работали не щадя себя, но Набоков уютно устроился в роскошном отеле, а Солженицын мечтал о деревенской избе в глуши. Если для Набокова гордыня входила в число первостепенных добродетелей, то Солженицын ее боялся. «Нарастает гордость на сердце, как сало на свинье», – писал он.

Однако несмотря на все различия, Набоков и Солженицын каким-то образом пришли к схожему пониманию русской истории и испытывали одинаковую ненависть к коммунизму. Книги Солженицына – это хроника постепенного разочарования, сначала в Сталине, потом в Ленине, это осознание того факта, что корни ГУЛАГа – в пытках и массовых убийствах первых послереволюционных лет. Террор и произвол, доказывает писатель, начались до Сталина, еще при Ленине, на заре Советского государства.

Набоков презирал Ленина не меньше, притом что знал из первых рук, с каким пиететом к «вождю» относятся в определенных литературных кругах Европы и Америки. Эдмунд Уилсон, бывший в свое время лучшим другом Набокова в Америке, сочинил во славу революции целую книгу-панегирик, кульминацией которой стало возвращение Ленина в Россию в 1917 году. Уилсон не скрывал, что надеется однажды изменить мнение Набокова о Ленине. Поэтому нам, пожалуй, не стоит удивляться тому, что Набоков следил за усилиями Солженицына, в пух и прах разносившего советский режим, с мстительным удовлетворением, радуясь успеху, с каким Солженицын «уничтожает самодовольство старых ленинцев».

Впрочем, у Набокова имелись и некоторые опасения по поводу новоиспеченного русского изгнанника. До высылки Солженицына Набоков был уверен, что этот бывший зек как-то связан с КГБ. Как иначе его работы могли выходить в России и попадать на Запад, а сам он при этом – оставаться на свободе? Кроме того, Набоков не слишком высоко ставил литературный дар Солженицына – например, в интервью корреспонденту газеты The New York Times говорил о нем как о посредственном писателе, а у себя в дневнике называл его тексты «набором колоритных газетных штампов». Вера ценила литературный талант Солженицына еще ниже, считая его произведения «третьесортными»; однажды в частном разговоре она заметила, что он пишет как сапожник.

После того как Солженицыну присудили Нобелевскую премию, Набоков, сидя летними вечерами на балконе своего номера в «Монтрё-Паласе», зачитывал Вере вслух фрагменты романа «Август четырнадцатого». Журналисты The New York Times докладывали, что супруги «хохотали» над «мужицкой прозой» Солженицына и потешались над тем, что бывший сиделец не решился покинуть Россию и получить Нобелевскую премию из страха, что ему не позволят вернуться. Какой нормальный человек захочет вернуться в Советскую Россию? В письме, написанном через несколько дней после выхода статьи, Вера возразила против слова «хохотали», подчеркнула свое восхищение мужеством Солженицына, но признала, что Набоковы невысокого мнения о его писательском таланте.

Солженицын, напротив, безмерно восхищался мастерством Набокова. Нобелевским лауреатам предлагалось называть возможных кандидатов для рассмотрения комитетом, и в 1972 году Солженицын, еще находясь в Советском Союзе, отправил в Академию письмо, в котором рекомендовал присудить премию запрещенному в России Набокову. Отдельно он написал автору «Лолиты» и приложил копию рекомендации.

То ли из-за своих подозрений по поводу Солженицына, то ли из страха навредить диссиденту, но Набоков на письмо так и не ответил. Однако в первый день изгнания Солженицына он отправил летописцу ГУЛАГа записку, приветствуя того в свободном мире. Поддерживая Солженицына в его крестовом походе, Набоков писал: «Начиная со злодейских ленинских времен, я неустанно высмеиваю мещанство советизированной России и обличаю ту самую порочную жестокость, о которой пишете вы».

При всем восхищении талантом Набокова Солженицын не спешил ему верить. Вероятно, он не принимал всей критики, обрушенной Набоковым на Советское государство. В первом томе «Архипелага ГУЛАГ», который Набоков прочитает тем летом, Солженицын рассказывает об одном русском офицере. Офицер удивляется, почему Набоков и другие писатели-эмигранты молчат о том, как «истекает живыми ранами Россия», и говорит, что они «писали так, будто никакой революции в России не бывало или слишком уж недоступно им ее объяснить».

Мало того, что «Лолита» никак не отражала трагедию революции, она вообще не отвечала понятиям Солженицына о литературе. Набоков экспериментировал и провоцировал, шокировал и озадачивал своих читателей, а Солженицын мечтал написать новую «Войну и мир» о России двадцатого века. В душе он, по собственному признанию, был традиционалистом.

В романах, написанных по-русски, а затем по-английски, Набоков терзал читателя сексуальными домогательствами педофилов и черным злорадством убийц, не говоря уже о черном фарсе – о ребенке, замученном и убитом по ошибке. Он наслаждался причудливой игрой воображения, создавая миры, беспрестанно глумящиеся над персонажами: Лолита, которую изо дня в день растлевает Гумберт Гумберт; поэт из «Бледного огня» Джон Шейд, получающий смертельную пулю за несколько мгновений до объяснения в любви к Вселенной. Набоков сам писал в автобиографии, что его как литератора больше интересует литературная изысканность, чем жизнь или смерть персонажа, даже когда персонаж – реальный человек из его воспоминаний.

Солженицын тоже бился над языком, однако стремился прийти к литературной манере, которая при всей новизне уходила бы корнями в традицию. Вопия о нечеловеческой жестокости советской системы, он все же почитал патриотизм главной своей обязанностью. Вплоть до того, что осуждал тех, кто покинул Россию добровольно, – даже спасаясь от преследований. При этом он неоднократно подчеркивал, что у него самого в этом вопросе не было выбора. Он считал, что долг творческого человека – оставаться на родине и защищать ее идеалы.

Солженицыну очень хотелось, чтобы Набоков обратился к тем же темам. В одном интервью он сказал, что этот русский эмигрант мог бы поставить свой «колоссальный, повторяю, колоссальный талант на службу родине» и «изумительно [sic] писать о нашей революции. Но он этого не сделал».

Солженицын – как и весь остальной мир – не понимал, что Набоков десятилетиями прятал ужасающие эпизоды реальной действительности в дебрях своих фантастических сюжетов. Исторические события, предшествовавшие написанию наиболее известных его книг, задали его творчеству и направление, и форму – Набоков нашел способ претворить прошлое в изысканные литературные образы. Но запечатленные им события оказались забыты настолько быстро, что публикой уже не считывались. Большинство читателей и критиков воспринимало тексты Набокова как литературный эксперимент или пародию, напрочь упуская таящиеся в подтексте мрачные аллюзии на исторические катаклизмы. К тому времени, когда Солженицын направлялся в Монтрё воздать дань восхищения литературному гиганту, Набоков уже не первое десятилетие тонко намекал на них читателям – но тщетно.

Так что не стоит удивляться, что теперь, в 1974 году, Набоков настолько жаждал встретить собрата по перу на свободном Западе, что пригласил его приезжать в любое удобное время. Солженицын с не свойственной ему покладистостью ответил, что судьба привела их обоих в Швейцарию, чтобы они могли наконец увидеться.

Однако осенью, когда Солженицыны предупредили, что 6 октября приедут в «Палас», их записка осталась без ответа. Многократные попытки связаться с Набоковыми по телефону и по почте ни к чему не привели.

Тем не менее Солженицыны решили побывать в Монтрё. В пункте назначения – семиэтажном здании в стиле belle époque посреди многонациональной столицы музыкальных фестивалей – издавна останавливались знаменитые актеры и писатели. Когда в отеле появился Набоков, персонал окружил его такой заботой и вниманием, что создатель «Лолиты» предпочел задержаться здесь до конца своих дней. Но пятидесятипятилетний Солженицын, недавний изгнанник, преследуемый прессой и оглушенный чужой культурой, был тут чужаком. Ждут ли его? Будут ли ему рады? Об этом, наверное, думал автор «Архипелага», завидев подъездную аллею отеля.

А буквально в двух шагах, в забронированном по такому случаю музыкальном салоне, ждали гостей Владимир и Вера Набоковы. Часы еще не пробили полдень. Сквозь трио французских окон, каждое высотой в три человеческих роста, виднелось небо. Погода в тот день хмурилась, и все же солнечный свет проникал в комнату, расплескав три зеркальных озерца на узоре паркета. Верхнюю часть окон украшали полумесяцы ламбрекенов, их мягким изгибам вторили нити хрустальных подвесок на люстре. Октет золоченых «М» – «Монтрё» – парил по углам потолка, точно аристократический ангельский сонм, окруженный лавровыми венками, чудищами и крылатыми девами с гирляндами.

Столик на четверых был уже накрыт. «Палас» – роскошный отель, здесь Солженицына ожидал такой обед, какого бывший лагерник в жизни не едал. Для встречи с гостями Вера, по своему обыкновению, наверняка надела какое-нибудь простое платье, оттеняющее белое облако волос и голубизну глаз. Набоков, пожалуй, тоже принарядился, по крайней мере выбрал что-то посолиднее бриджей и гольфов, в которых обычно гонялся по горным склонам за бабочками (по-прежнему опережая журналистов вдвое младше себя).

Чего он ждал от беседы с писателем, для которого Россия началась с революции, тогда как для него самого она на ней закончилась? Набоков был готов подробно отчитаться о своем сопротивлении – и в жизни, и в творчестве: как он отверг, несмотря на страстное желание побывать на родине, приглашение вернуться в Союз в качестве официального гостя; как порвал с друзьями, которых упрекал за симпатии к советской власти. Возможно, заговорил бы о Вьетнаме – эта тема расстраивала некоторых его друзей, но встретила бы сочувственный отклик у Солженицына.

Новоиспеченный изгнанник представлялся Набокову собственным уродливым двойником – таким же известным, так же понимающим изначальную порочность советского строя и отвергающим романтику революции. Солженицын сумел показать всему миру, как устроена карательная система, вел летопись ее преступлений – и выжил, чтобы заявить о них во весь голос.

На протяжении пятидесяти лет – всей жизни Солженицына – Набоков бросал вызов этой системе, находясь по другую сторону границы. Если Солженицын страстно мечтал о возвращении, то Набокову вернуться было некуда: его Россия, стертая с лица земли, отныне существовала лишь в его книгах, в укромных уголках его сердца. В 1962 году он объяснил: «Вся Россия, которая мне нужна, всегда при мне: литература, язык и мое собственное русское детство. Я никогда не вернусь. Я никогда не сдамся».

Солженицын считал, что Набоков отвернулся от России и людского страдания, свидетелем которого стал, ради выживания. Но Набоков, ожидавший Солженицына в роскошном музыкальном салоне, невидимо для прочих тоже вел собственные летописи – в стихах, прозе и пьесах, пряча за модернистской пиротехникой и языковой эквилибристикой служение той же цели, какой посвятил свою жизнь Солженицын.

Внутри романов, принесших ему упреки в жестокости, скрывается иная повесть, свидетельствующая о нетерпимости и зверствах. Имена, даты и факты, вплетенные в стихи и прозу, сплетаются в потаенную карту собственных страшных утрат и забытых трагедий двадцатого века в целом. И как в истории семьи Набоковых соединилась история не только Петербурга и России, но и Европы, и Америки, так и в творчестве писателя сплавились вместе красота и ужас эпохи. Уже тридцать лет, как сквозь его страницы проступал перечень всех павших и забытых – даже в «Лолите»! – но не все его видели.

Сумел ли Солженицын разглядеть под надменной аристократической маской ненависть и потаенную нежность? Что он знал о судьбе Набокова, помимо общеизвестного – бегства и скитаний? Что они теперь скажут друг другу?

На втором этаже отеля, к которому подъезжает Солженицын, сидит Набоков. Он ждет.

2

В автобиографии «Другие берега» Набоков называет его более конкретно: «двоюродный мой дядюшка Владимир Викторович Голубцов, большой любитель таких изысканий». – Прим. перев.