Читать книгу Scheinwelt - Andreas Reinhardt - Страница 9

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеVom Fitnessstudio zum studierten Fitnessökonomen

Als mein Bruder Alexander mich das erste Mal ins Fitnessstudio mitnahm, wurde das zum denkwürdigen Ereignis mit vor allem schmerzhaftem Ausgang. Überspitzt gesagt war es Training ohne Plan. Da wurden kreuz und quer verschiedenste Muskelpartien an unterschiedlichen Geräten malträtiert. Noch entging mir völlig, dass Alex offensichtlich keine wirkliche Ahnung von dem hatte, was er da tat. Ich hatte eine rosarote Brille auf, sah mich schon mit wohl definierten, stählernen Muskeln als Superman reihenweise die Mädels zum Dahinschmelzen bringen. Es sprach das Testosteron eines 18-Jährigen gepaart mit in die Wiege gelegtem Erfolgs- und Wettkampfgen. Endlich war ich an einem Ort, der meinen Ehrgeiz beflügelte. Ich schien meinen Körper in jeder einzelnen Zelle zu spüren, zu hören, wie er nach immer mehr lechzte. Es war einfach nur geil, ihn zu testen und alles herauszuholen. Erst unter der Dusche erhielt die Begeisterung einen Dämpfer. Warum? Weil es mir unmöglich war, die Arme zu heben, um meine Haare einzuschäumen. Arme, Brust und Schultern hätten gut einen Feuerlöscher gebrauchen können, dermaßen brannten die Muskeln. Schlimmer konnte es sich auch nicht anfühlen, wenn man ohne Sonnenschutz am Strand unweit des Äquators einschlief – und das über Stunden. Schreckte mich das ab? Woher denn, es spornte mich an, hielt mir meinen Nachholbedarf vor Augen.

Wahrscheinlich hätten die Trainingskünste meines Bruders mir auf Dauer so zugesetzt, dass ich genauso gut auch Steine hätte kloppen können. Dass es anders kam, verdankte ich einem dortigen Fitnesstrainer, der zwar lediglich drei Jahre älter war als ich, aber schon einen Körperbau wie Arnold Schwarzenegger in jungen Jahren vorzuweisen hatte. Ich sah ihn, wir wechselten ein paar Worte und mir war klar: So wollte ich auch sein. Also machte ich Patrick Moritz zu meinem Vorbild. Umgekehrt nahm er mich wie selbstverständlich unter seine Fittiche – weil er meine Begeisterungsfähigkeit spürte, den unbedingten Willen zum Erfolg und großes Potenzial erkannte. Für ihn war ich wie ein Bruder im Geiste, den anzuleiten er als seine Pflicht ansah. Völlig kostenlos erstellte er einen individuellen Trainings- und Ernährungsplan und coachte mich bei den Trainingseinheiten. Anleitung und Tipps wurden für mich wie Auszüge aus der Bibel. In spätestens drei Jahren wollte ich so aussehen wie Patrick. Eindeutig zu weit aus dem Fenster gelehnt – schaffen sollte ich das sowohl zeitlich als auch körperlich nicht annähernd, was aber nicht gegen mich sondern vielmehr für Patricks exzellente mentale wie körperliche Konstitution sprach. Daneben bereitete er sich auch auf seine eigenen Bodybuilding-Wettbewerbe vor. Mit ihm hatte ich einen großartigen Mentor gewonnen. Meinen Körper zu modellieren wurde harte, bis ins Kleinste durchorganisierte Arbeit, die maximale Disziplin erforderte. Doch wo andere die Segel gestrichen hätten, lief ich zur Höchstform auf. Innerhalb von nur 14 Wochen verlor ich rund 30 Kilo Gewicht. Der Unterschied vor und nach den Sommerferien – gerade mal sechs Wochen – war optisch schon so gravierend, dass mein eigener Klassenlehrer mich nicht mehr auf Anhieb erkannte und fragte, wer ich denn eigentlich sei.

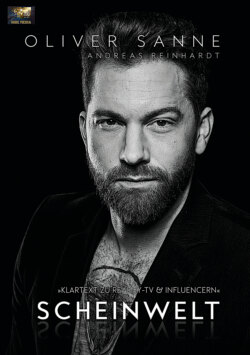

»Oliver Sanne, ich sitze hier schon was länger.«

Ungläubig sah er mich an: »Das gibt‘s doch gar nicht, wie hast du das denn gemacht?«

Daraufhin sprach ich von harter Arbeit und eiserner Disziplin, was diesen studierten Pädagogen noch ungläubiger aus der Wäsche gucken ließ. Offensichtlich brachte er Disziplin und Fleiß eher nicht mit meiner Person in Verbindung. Tja, ich hatte den Pauker also eines Besseren belehrt. Ein Zaubertrank war jedenfalls nicht im Spiel gewesen. Man könnte sagen, ein optimierter Stoffwechsel hatte mich zu einem neuen Menschen gemacht – zumindest äußerlich.

Im Sommer des Jahres 2006 – noch während der Fußball-WM in Deutschland – feierte ich meinen Schulabschluss, indem ich mit einer Handvoll Kumpels nach Mallorca flog, genauer an den „Ballermann“. Eine Woche Partyurlaub war angesagt, aber irgendwie sah ich in mir noch immer das hässliche Entlein ohne Erfolg bei den Frauen. Dass ich mittlerweile vom grauen Entlein zum weißen Schwan geworden war, ignorierte meine Psyche genauso wie die Tatsache, dass niemand vor Ort mich und meine Vorgeschichte kannte. Dementsprechend schlich ich die ersten Meter mehr über den Strand, als dass ich dort entlangspazierte. Wie an einer Perlenschnur aufgereiht, sonnten sich Mädels in engen Bikinis, tanzten und feierten ausgelassen. Von denen ließen nicht wenige ihre Blicke zu mir wandern, um nach kurzem Körpercheck ein verlockendes Lächeln aufzusetzen. Schnell war ich in prickelnde Gespräche vertieft. So als hätte man einen seit Jahrhunderten wartenden Geist endlich aus der Flasche befreit, agierte ich urplötzlich ungehemmt und nach Vergnügungen dürstend. Da wurde geflirtet was das Zeug hielt und Gelegenheiten genutzt. Von über den Strand schleichen konnte keine Rede mehr sein. Aufrecht stolzierte ich durch die Reihen der Schönen. Endlich gehörte ich dazu, ließ im wahrsten Sinne des Wortes meine Muskeln spielen. Oliver Sanne war eine kleine Sensation, den die Leute mit und ohne Anhang auf Foto bannen wollten. Sie fotografierten, ich spannte an und lächelte smart. Schon verrückt, was für Szenen sich da abspielten. Meine erste Erfahrung in puncto Kokettieren mit der Öffentlichkeit.

Und wenn ich es recht bedenke, dann ist der spätere „Mister Remscheid“ nicht meine erste Teilnahme dieser Art gewesen. Tatsächlich habe ich seinerzeit am „Ballermann“ schon bei der Wahl zum „Mister Oberbayern“ geglänzt. Wie, Sie sind verwirrt – wegen eines Stückes Bayern auf Mallorca? Das ist schnell aufgeklärt, „Oberbayern“ ist eine Diskothek. Und die geforderten Prüfungen waren schon kurios zu nennen. T-Shirt ausziehen, okay, geschenkt. Aber eine 0,3-Liter-Flasche mit hochprozentigem Alkohol wegputzen, das war heftig. Weiß der Teufel, was für eine Mixtur da drin war. Auf Autolack hätte das Gesöff bestimmt Blasen geschlagen. Als Nächstes galt es, möglichst viele BHs der anwesenden Ladys einzusammeln. Je mehr BHs, desto mehr Punkte. Im Anschluss daran musste man eine Polonäse mit interessierten Mädchen durch die Lokalität anführen, welche sich für einen entschieden hatten. Die längste Schlange brachte die meisten Punkte. Ganz am Schluss gab es dann die größte Ausbeute an Punkten dafür, komplett blankzuziehen. Da ich mein bestes Stück aber nicht öffentlich herumzeigen und den Helikopter geben wollte, wurde ich knapp auf den zweiten Platz verwiesen.

Zurück in Deutschland, begleitete ich Alex jetzt in die Kneipen, die er selbst schon mit 19 oder 20 Jahren besucht hatte. Keiner seiner alten Kumpels erkannte den kleinen Bruder auf Anhieb wieder. Endlich war ich einer von ihnen, genauso trinkfest und körperlich sogar noch beeindruckender. Von meinen eigenen früheren Weggefährten bezeichnete mich niemand mehr als „Qualle“ oder „Dickerchen“, stattdessen begegnete man mir mit Respekt und Hochachtung. Kein Wunder, die Sportskanonen und begehrten Machos aus Realschulzeiten waren überwiegend zu aufgedunsenen Couch-Potatoes mit erstem Haarausfall mutiert.

Aber auch wenn ich in Aufmerksamkeit und Komplimenten badete, Größenwahn ergriff keinen Besitz von mir. Was mich erdete war die schlichte Erkenntnis, dass Oberflächlichkeiten und schöner Schein die Welt regierten. Das machte mich nachdenklich. Ich war noch derselbe humorvolle, hilfsbereite, verletzliche und streitbare Mensch. Aber wer man war, was in einem vorging und einen wirklich auszeichnete, das interessierte anscheinend keine Sau. Hauptsache, man entsprach einem optischen Schönheitsideal, als Mann also einem Adonis. Dieser Aspekt meiner körperlichen Veränderung gefiel mit ganz und gar nicht. Ich lernte damit umzugehen, es für mein weiteres Leben zu nutzen, natürlich. Aber umso mehr versuchte ich auch, an meiner eigentlichen Wesensart, meinen Prinzipien und Überzeugungen festzuhalten.

Es stellte sich die große Frage, welchen beruflichen Weg ich denn nun einschlagen sollte. Vor dem geistigen Auge sah ich das besorgte Gesicht meines Vaters, hörte dazu seine mahnenden Worte, die mich beschworen, unbedingt einen sicheren Beruf, ohne schwere körperliche Arbeit zu wählen. Dem würde ich nur zu gerne folgen – meine zwei linken Hände habe ich ja schon erwähnt. Nun wollte es der Zufall, dass der Vater einer Mitschülerin ausgerechnet der Polizeipräsident von Bonn war. Er verschaffte mir einen Beratungstermin zwecks Einstellung in den gehobenen Dienst der Polizei. Mich reizte das, denn mein eigener Papa hatte für kurze Zeit beim Bundesgrenzschutz gearbeitet und immer wieder bereut, den Dienst quittiert zu haben. Uns Söhnen hatte er bei solchen Gelegenheiten nahegelegt, doch zur Polizei zu gehen, weil es ein sicherer Arbeitsplatz sei und gute Karrieremöglichkeiten bestünden. Ich meisterte also alle erforderlichen Tests bis auf den Sehtest. Die schlechten Augen machten mir einen Strich durch die Rechnung. Ich wurde aussortiert, was selbst ein Polizeipräsident nicht verhindern konnte. Meinem Bruder war es zuvor genauso ergangen, denn auch seine Sehschärfe ließ schon damals zu wünschen übrig. Nun war guter Rat teuer. Keine Polizei, kein Handwerk – wo also konnte ich genug Geld verdienen und gleichzeitig viel Spaß haben, außerdem Erfüllung finden? Eigentlich dachte ich an viel Geld, denn nach meiner Vorstellung bedeutete mehr Geld weniger Sorgen. Außerdem schwebten mir für die Zukunft konkrete Ausgaben vor. Mit der Familie hatten wir uns nie einen gemeinsamen Urlaub gegönnt. Aufgrund des eigenen Handwerksbetriebes, der am Laufen gehalten werden musste, hatten meine Eltern bestenfalls getrennt in Urlaub fahren können. Wir Kinder waren also entweder einige Tage mit Papa oder Mama weggefahren. Öfters hatte mich auch meine innig geliebte Tante mütterlicherseits – für mich wie eine zweite Mama – in den Urlaub mitgenommen. Lange Rede, kurzer Sinn, in Zukunft wollte ich für gemeinsame Familienurlaube sorgen, in denen es keinem an etwas fehlen sollte. Darüber hinaus wollte ich vor allem meinen Eltern Gutes tun, die sich für meinen Bruder und mich so viele Jahre aufgeopfert hatten.

Beim Stichwort Geld fällt mir wieder ein, dass meine Eltern zeitweise davon ausgegangen sind, dass ich einmal Bänker werden würde, weil ich immer so gerne Geldscheine gezählt habe. Aber das konnte ich mir nun beim besten Willen nicht vorstellen – zu langweilig, noch dazu „zwangsuniformiert“ im Anzug. Nein, es sollte mir um Nichts in der Welt so ergehen wie meinem Papa, der jahrzehntelang ohne Freude und Leidenschaft zur Arbeit gegangen war, alleine von dem Impuls angetrieben, die Familie satt zu bekommen. Dass hatte er mir sehr erfolgreich eingeimpft.

Ich entschied mich für ein dreijähriges duales Studium mit der Bezeichnung Fitnessökonomie an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement in Köln – weil es mit Sport zu tun hatte und mir viel Gutes darüber zu Ohren gekommen war. Vielleicht konnte ich mir sogar einen Namen als Promi-Trainer machen. Der Studiengang wurde neuerdings mit Abschluss Bachelor angeboten, also Diplom-Fitnessökonom (BA). Den praktischen Teil habe ich in einer großen deutschen Fitnesskette absolviert, bei „Fitness First“ in Bonn, wo mir eine tolle Ausbildungszeit in einem genialen Team und mit der denkbar besten Chefin geboten worden ist. Diese charismatische und herzliche Frau hat mich von der Pike auf in die Künste des Vertriebs und Marketings eingeführt. Wenn ich an die gemeinsame Zeit zurückdenke, dann als erstes an unser denkwürdiges Vorstellungsgespräch. Mittelpunkt dabei war ein ganz ordinärer gelber Textmarker, den sie vor mir auf den Tisch legte:

»So, lieber Oliver, danke für deine Bewerbung. Wir machen es ganz kurz und knapp. In unserem Geschäft geht es um den Verkauf von Mitgliedschaften, also vor allem um dein verkäuferisches Talent. Bitte verkauf mir diesen Stift. Wenn du mich überzeugen kannst, bekommst du die Ausbildungsstelle.«

Ich dachte kurz nach und begann damit, ergonomische Vorzüge zu preisen, die es in Wahrheit gar nicht gab. Anschließend führte ich aus: »Mit diesem Stift kann man wichtige Stellen in Texten gelb markieren, man kann aber auch in rot und blau schreiben.« Zur Demonstration schrieb ich zwei Buchstaben auf einen leeren weißen Zettel – natürlich in Gelb, ich definierte es aber kurzerhand als rot und blau.

Jetzt kam meine Kreativität erst so richtig in Fahrt, doch kurz darauf winkte meine Gesprächspartnerin lächelnd ab: »Die Spontanität und Schlagfertigkeit gefällt mir. Wir hatten uns grundsätzlich auch schon für dich entschieden und würden uns freuen, wenn du bei uns startest.«

So erhielt ich einen Vertrag mit 30 Ausbildungsstunden pro Woche im Fitnessstudio, die Studiengebühren wurden übernommen, und neben einem kleinen Ausbildungsgehalt waren auch Provisionen für verkaufte Mitgliedschaften vorgesehen. Zusammen mit dem Job im Drogeriemarkt kam ich finanziell ganz gut über die Runden, zumal ich ja noch zuhause wohnte. Es wurde eine großartige Zeit. So dermaßen wohl habe ich mich später selbst als Spitzenverdiener nur selten gefühlt. Zwar war ich auf dem Papier Azubi, an der Vertriebsfront nach kurzer Zeit aber schon ein Macher, der mit seiner überzeugenden Art und dem Konzept von Willen und Disziplin teilweise mehr Mitgliedschaften generierte als die Festangestellten. Während des letzten Ausbildungsjahres fand eine Neueröffnung in Düsseldorf statt, die ich mit organisieren sollte. Mit Abschluss des Studiums wurde ich dort dann in die erste Festanstellung übernommen – als Personal Trainer und Fitnessmanager. Das passte wunderbar, denn ich hatte auf einer Düsseldorfer Fitness-Surf-Party ein Mädchen kennengelernt, mit dem ich kurzentschlossen zusammenzog. 23 Jahren war ich alt und endgültig flügge geworden, noch dazu in einer anderen Stadt. Ein Jahr lang baute ich mit praktischer und akademischer Kompetenz einen Personalstamm auf, der am Ende allerdings mehr verdiente als ich. Das ließ mich kritisch nachfragen:

»Leute, ich habe mittlerweile über 20 Trainer zu verantworten, die ich aufgebaut, geschult und gecoacht habe. Alle verdienen als Personal Trainer gutes Geld, nur ich bekomme nach wie vor nicht viel mehr als ein Berufsanfänger. Wie kann das sein?«

Ich hätte dafür ja eine Neueröffnung mitorganisieren und wertvolle Erfahrungen sammeln dürfen, außerdem würde sich die leitende Position gut im Lebenslauf machen, hielt man mir entgegen. Die nächsten Monate habe ich vergeblich versucht, eine Gehaltserhöhung für mich durchzusetzen. Während eines Grillnachmittags im Kreis der Familie machte ich mir Luft:

»Mich kotzen diese vorgeschriebenen Arbeitszeiten an! Man ist nur dafür da, die Taschen des Chefs vollzumachen! Ich coache die Leute, weiß viel mehr als die, werde aber trotzdem nur mit einem Hungerlohn abgespeist! Ich muss mich unbedingt selbständig machen. Ich schaffe mehr, kann mehr und traue mir viel mehr zu, bin zu mehr berufen. Zum Angestellten bin ich einfach nicht geboren.«

Verunsichert setzten meine Eltern auf Nummer sicher: »Ach Oli, ob das wirklich so gut ist? Dir geht es doch ganz gut. Denk an den Papa, was die Selbständigkeit für Risiken mit sich bringt.«

Aber vermutlich kam ich auch in diesem Punkt einfach zu sehr nach meinem Vater, denn ich kündigte kurz darauf, um mich als Franchisenehmer direkt wieder einzukaufen. Von jetzt an war ich Personal Trainer auf eigene Rechnung. Das bedeutete vor allem keine Personalverantwortung mehr sowie die Zahlung eines monatlichen Mietzinses, um in den Räumen von Fitness First meine Dienste anbieten zu dürfen. Ein Risiko war es allemal, denn ich hatte gerade mal knapp 2.000 Euro auf dem Konto. In der Übergangszeit zwischen Weihnachten und Neujahr konnte sich das Ganze durchaus noch als fataler Griff ins Klo erweisen, als ich ein an sich unschlagbar günstiges Angebotspaket schnürte. Würden genügend Kunden anbeißen? Sie bissen auf Anhieb so zahlreich an, dass ich die nächsten zwei bis drei Monate sicher über die Runden kommen würde. Schnell wurde ich auch zu Standardkonditionen gut und mit steigender Tendenz gebucht – für Training und Beratung. Ich hatte auf der ganzen Linie gewonnen. Der Verdienst war jetzt deutlich höher und ich freiberuflich tätig, also mein eigener Herr.

Bezeichnenderweise hatte meine Bachelor-Thesis zum Thema gehabt: „Entwicklung und Marketingstrategien für einen Personal Trainer, zur Ermittlung und Erschließung von Zielgruppen im lokalen Absatzmarkt.“ Die Kurse an der Hochschule wurden von mir mit großer Leidenschaft besucht, in der ersten Sitzreihe, unter reger Beteiligung und mit ordentlichen Punktzahlen in den Prüfungen. Anders als früher im Physik- oder Chemieunterricht, bei mathematischen Formeln oder verstaubten Novellen irgendwelcher toten Literaten, war ich während des Studiums interessiert und motiviert, weil mich die behandelten Themen nachvollziehbar weiterbringen konnten. Man stelle sich nur mal vor, als Dozenten für das Fach Ernährungslehre hatte ich Clive Salz, den ehemaligen Mister Universum, der als Ernährungsberater schon mit Sportlern wie den Profiboxern Manuel Charr oder Felix Sturm zusammengearbeitet hatte. Mich holte er gerne als positives Anschauungsobjekt für das optimale Zusammenspiel von Ernährung und Muskelaufbau zu sich nach vorne – ein unbezahlbarer Motivationsschub.

Ganz sicher bin ich meinem Bruder und anderen besonders in der letzten Phase des Studiums gewaltig auf den Sack gegangen. Andauernd spielte ich provokant mit meinen Muckis, wollte partout beim Bankdrücken auftrumpfen. Alex' „Intellekt-Keule“ ließ meist nicht lange auf sich warten, wenigstens auf dem Feld durfte er sich noch immer unschlagbar fühlen. Was für ein amüsantes Kasperle-Theater zwischen uns, das nach wie vor stattfindet, wenn auch ohne Muskelspiel und mit mehr Augenzwinkern.

In der Praxis war ich zu keinem Zeitpunkt mehr darauf aus, vorwiegend oder ausschließlich die Schönen und Erfolgreichen des Showbusiness fit zu machen und mich in deren Erfolg zu sonnen. Vielmehr ging es mir darum, mit spezialisierter Kompetenz – Abnehmen, gesteigerte Fitness, für die Damen Bauch, Beine, Po und für die Herren Brust, Bizeps, Waschbrettbauch – sowie Empathie und Geselligkeit jeden weiterzubringen, der sich an mich wandte. Was mich dabei besonders motivierte waren Menschen gleich welchen Berufes, Geschlechtes oder sozialen Ranges, die das von mir individuell erstellte Trainingsprogramm ehrgeizig und diszipliniert umsetzen wollten. Denn nur denen konnte ich wirklich helfen, ihre gesteckten Ziele zu erreichen. Und mal ehrlich: Es ging ja auch um meine Zeit, mein Engagement. Nicht ohne Grund führte ich eingangs immer kostenlose Beratungsgespräche. Natürlich um festzustellen, wer den nötigen Biss mitbrachte. Als mit zunehmenden Buchungen ein kostendeckendes Einkommen erreicht war, ging ich sogar dazu über, den einen oder anderen potenziellen oder tatsächlichen Klienten an andere talentierte Personal Trainer zu verweisen. Dabei spielte der Aspekt Selbstvermarktung eine gewichtige Rolle. Meinen Erfolg verdankte ich ganz entscheidend der Mundpropaganda. Ein zufriedener Kunde mit sichtbaren Ergebnissen war ein nicht zu übersehendes Plus, die beste Visitenkarte überhaupt. Kunden, die sich nicht voll einbrachten, sich also nicht wirklich von mir helfen lassen wollten und deshalb scheiterten, warfen hingegen auch auf mich ein schlechtes Licht. Nein, ich wollte für diejenigen zur Verfügung stehen und Termine vorhalten, die meine Trainingsphilosophie teilten und ihr folgten. Ich wollte sehen, wie sich ein zahlender Klient weiterentwickelte, engagiert an sich arbeitete und dabei glücklich war.

Wo ich meine letzten Gedanken jetzt geschrieben vor mir sehe wird mir klar, dass ich ähnlich klinge und als Personal Trainer denselben Ansatz verfolge wie mein einstiger Fitnesstrainer und Mentor Patrick Moritz. Auch er hat Spaß daran gehabt, wenn seine Tipps umgesetzt worden sind und Ratschläge gefruchtet haben. In meinem persönlichen Erfolg hat er seinen Erfolg gesehen. Mein Mentor vergangener Tage ist auch in dieser Hinsicht nach wir vor ein wichtiges Vorbild. Ich denke, es wird Patrick sehr freuen, dass ich seinen Staffelstab im Bereich Personal Training übernommen habe. – Mittlerweile lebt er als erfolgreicher Geschäftsmann in Dubai und jettet außerdem als Model durch die Weltgeschichte. Er hat es sich wirklich verdient – Respekt!

Der Vollständigkeit halber möchte ich ergänzen, dass ich noch bis zum Studienabschluss nebenbei in einem Drogeriemarkt gearbeitet habe – dieser wurde von mir bereits erwähnt. Angefangen hatte es mit einem Praktikum in der neunten Klasse, empfohlen durch meinen Bruder. Und während mich die Kundinnen mit meinen pummeligen 16 Jahren beim Einsortieren der Ware noch nicht wirklich zur Kenntnis genommen haben, wendete sich das Blatt zwei Jahre später grundlegend. Jetzt – mit 18 Jahren – waren die Schlangen an meiner Kasse spürbar die längsten, garniert mit dem Lächeln attraktiver Damen verschiedener Altersgruppen. Drei Jahre hielt ich die Stellung an der Kasse. Als mein Kreuz der Filialleitung breit genug erschien und Bedarf bestand, wurde ich noch ein Jahr als Ladendetektiv eingesetzt. Damit folgte ich einmal mehr meinem Bruder, der während seines Studiums dort auch schon den einen oder anderen Ladendieb in die Auslagen befördert hatte. Ich behaupte jetzt einfach mal, an der Stelle weniger rabiat gewesen zu sein. Na jedenfalls hatte ich bei Kollegen und Chefs ein Stein im Brett, weil ich über die Jahre immer lustig, hilfsbereit und fleißig gewesen bin.

Genau genommen habe ich schon als Junge gearbeitet, was so möglich gewesen ist: Prospekte verteilt, irgendwelche Flyer in die Briefkästen geworfen.