Читать книгу Wie der Hieroglyphen-Code geknackt wurde - Andrew Robinson - Страница 10

4 DIE AUSRICHTUNG AUF ÄGYPTEN

ОглавлениеIch möchte diese alte Nation zu einem Gegenstand meiner eingehenden, beständigen Forschung machen. Die Begeisterung, mit der die Beschreibung ihrer unermesslichen Monumente mich antreibt, und die Bewunderung, mit der ihre Stärke und ihr Kenntnisreichtum mich erfüllen, werden ganz gewiss durch die neuen Eindrücke, die ich erhalten werde, noch größer werden. Ich kann Euch versichern, dass von allen Völkern, die ich besonders bewundere, in meinem Herzen kein einziges mir wichtiger sein wird als die Ägypter.

(Brief Jean-François Champollions an seine Eltern, wahrscheinlich Juni 1807)48

Im Sommer 1806 hörte der Bürgermeister von Grenoble, Renauldon, zufällig, wie sein Sohn Charles und dessen Freund, sein Schulkamerad Jean-François Champollion, mit freudigem Eifer miteinander über Botanik diskutierten. Der hinzutretende Maire Renauldon fragte daraufhin den fünfzehnjährigen Jean-François, ob er sich nicht doch den Naturwissenschaften widmen wolle, da er ja in erster Linie für sie bestimmt zu sein scheine. »Nein, Monsieur«, entgegnete dieser mit großem Ernst, »ich möchte mein Leben der Erforschung des alten Ägypten widmen.«49 Als Champollion etwa ein Jahr später das Lyzeum verließ, stand es für ihn selbst, für seinen Bruder und für alle, die mit ihm in näherer Verbindung standen, fest, dass die Durchdringung der Geheimnisse der ägyptischen Kultur und Gesellschaft zur alles beherrschenden Leidenschaft seines Lebens werden würde. Nicht so klar ist es jedoch, auf welche Weise Champollion zum ersten Mal auf Ägypten gestoßen ist, und warum er es so schnell zu seinem Lebensmittelpunkt hat werden lassen; ebenso unklar ist es, wann genau dies geschehen ist – es muss jedenfalls geschehen sein zwischen seiner Ankunft aus Figeac in Grenoble im Frühjahr 1801 und seinem Aufbruch im Herbst 1807 von Grenoble nach Paris, um dort orientalische Sprachen zu studieren.

Wenn wir der berühmten, von seiner schwärmerischen ersten Biographin in die Welt gesetzten Legende Glauben schenken wollen, ist Champollion schon vor seinem zwölften Geburtstag eine Art von Heureka-Erlebnis widerfahren. Nach Hartleben50 kam es im Herbst 1802 auf folgende Weise dazu: Im April war Joseph Fourier nach Grenoble gekommen, um sein neues Amt als Präfekt des Isère-Departements anzutreten. Kurze Zeit danach besuchte er in Grenoble verschiedene Erziehungsinstitutionen; bei dieser Gelegenheit traf er auf den elf Jahre alten Francois. Nach einem kurzen Gespräch erkannte der Wissenschaftler und Verwaltungsmann die Begeisterung des Jungen für alle Aspekte der Antike und sprach eine mehr als überraschende Einladung aus: Er möge kommen und seine private Sammlung ägyptischer Altertümer anschauen, die in der Präfektur ausgestellt sei.

Einige Monate vergingen, während deren der Präfekt sich mit den komplizierten Amtsgeschäften seiner neuen Position vertraut machte. Dann kam die Stunde, in der sein jugendlicher Bewunderer ihn besuchen sollte. Hartleben beschreibt sie so:

Aber beim Betreten der Präfektur überkam [Champollion] eine so starke Beklommenheit, dass jeder Versuch, ihn zum Reden zu bringen, anfangs vergeblich war und er bei jeder Frage des Präfekten in ehrerbietiger Scheu zurückwich … Desto gespannter lauschte er dann dessen Mitteilungen über Ägyptens Denkmälerwelt, und seine Erregtheit stieg noch höher, als er in der kleinen Antiquitätensammlung einige hieroglyphische Inschriften auf Stein, sowie Papyrusfragmente sah … und in seiner freudigen Bewunderung fand er schließlich seine gewohnte Lebendigkeit wieder. – Auch den Tierkreis [aus dem alten ägyptischen Tempel von Dendera] erklärte ihm Fourier nun, freilich in der Weise jener Zeit und ohne zu ahnen, dass es dem elfjährigen Knaben neben ihm vorbehalten war, genau 20 Jahre später (im September 1822) das entscheidende Wort in dieser verwickelten Angelegenheit zu sprechen. – In seiner Freude an dem originellen Ideengang seines kleinen Besuchers, und mit Berücksichtigung von dessen geistiger Frühreife gab ihm der Präfekt im Voraus die Erlaubnis, den ›intimen Soireen‹ beizuwohnen, die er einzurichten im Begriff stand, und in denen von berufenen Männern vor einer erlesenen Gesellschaft physikalische Experimente ausgeführt, oder die neuesten Entdeckungen und Erfindungen erläutert werden sollten. – Hochbeglückt verließ François seinen edlen Beschützer … Er selber hat späterhin manchem Zeitgenossen bestätigt, dass während dieses ersten Besuches bei Fourier nicht nur der glühende Wunsch in ihm rege geworden sei, die altägyptischen Schriften einst entziffern zu können, sondern auch die feste Überzeugung, dass er dieses Ziel erreichen werde.51

Es ist dies eine unwiderstehliche, von zauberhaftem Reiz und romantischer Verklärung getragene Geschichte eines Wunderkindes, wie sie auch Carl Sagan 1980 in der ergreifenden, preiswürdigen Fernsehserie Cosmos dramatisch gestaltet hat. Seit der Zeit Hermine Hartlebens haben sich noch einige andere, die über Champollion geschrieben haben, von ihrer ähnlich gearteten Darstellung leiten lassen und ihr folgend die Begegnung Champollions mit Fourier geschildert – zum Beispiel Lesley und Roy Adkins in ihrem 2000 erschienenen The Keys of Egypt und sogar die Historiker Jed Z. Buchwald und Diane Greco Josefowicz in ihrer 2010 publizierten Studie The Zodiac of Paris. Die beiden Letztgenannten schreiben über Fourier: »Er lud den Knaben ein, ihn auf der Präfektur zu besuchen; dort erklärte er dem sicherlich sehr neugierigen Jungen die Bedeutung des ägyptischen Zodiaks [der beiderseits der Ekliptik liegenden 12 Tierkreiszeichen]. Das zeigt, wie stark der Einfluss Fouriers, der erst einige Monate zuvor aus Ägypten zurückgekehrt war, auf Jean-François gewesen ist.«52

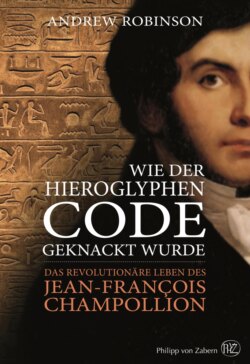

Porträt Joseph Fouriers. Präfekt des Departements Isère, Mathematiker, Physiker und Ägyptologe. Er spielte eine wichtige Rolle, indem er bei dem jungen Champollion Begeisterung für das alte Ägypten erweckte.

Es ist zwar schade für Liebhaber einer guten Story, aber dennoch ist die Geschichte, wie Hartleben sie erzählt hat, ganz gewiss falsch, auch wenn sie einige Begebenheiten enthalten mag, die sich zwischen Champollion und Fourier zugetragen haben. Der tatsächliche historische Befund spricht eindeutig gegen eine solch folgenreiche Begegnung. Als erstes ist festzustellen: Im Gegensatz zu Hartlebens Darstellung hat Champollion selbst weder in Briefen noch in Publikationen auch nur ein einziges Mal ein solches Erweckungserlebnis erwähnt, das von Fourier ausgegangen wäre und auf ihn eingewirkt hätte, als er noch ein Schuljunge war. Es gibt auch keinerlei Anspielungen darauf in den Erinnerungen seiner Freunde oder Mitarbeiter. Auch sein älterer Bruder Champollion-Figeac erwähnt es nirgendwo, obwohl er Fourier bei der Bewältigung seiner Aufgaben als Präfekt sehr eng verbunden war und nach dessen Tod ein Buch über Fourier, Napoleon und Ägypten geschrieben hat. Aber auch Fourier selbst greift nirgendwo auf ein Ereignis dieser Art zurück, obgleich er später Champollion als ein »feuriges Füllen, dem eine dreifache Futterration gebührt«, bezeichnet hat.53

Auch in den Archiven des Departements Isère finden sich keine Hinweise auf solch einen Besuch Champollions um 1802; sie wären sicherlich skeptischen Biographen wie Lacouture und Faure nicht entgangen. Der früheste eindeutige Bezug auf ein tête-à-tête zwischen Fourier und Champollion le jeune stammt erst aus dem Juli 1809; er ist enthalten in einem Brief, in dem Jacques-Joseph seinen Bruder zu bewegen sucht, den Präfekten aufzusuchen – offenbar zum ersten Mal, obgleich sich das aus Jacques-Josephs Formulierung nicht eindeutig entnehmen lässt. Außerdem scheint 1809 ein überraschend spätes Jahr für ihre erste private Begegnung zu sein. »Es gibt keinen Grund für dich, diesen Besuch als unangenehm zu empfinden«, schreibt Jacques-Joseph an Jean-François. »Monsieur Fourier ist ein außergewöhnlicher, gütiger und liebenswürdiger Mann. Er liebt Ägypten genauso wie du; er schätzt dich, weil er deine Neigungen und deine Arbeiten kennt, und – aber lass das bitte entre nous bleiben – er schätzt dich höher ein als etliche Mitglieder der [ägyptischen] Kommission. Du wirst erfreut sein, seine private Bekanntschaft zu machen.«54

Bedeutsam in diesem Zusammenhang ist auch die Tatsache, dass Champollion-Figeac wahrscheinlich Fourier nicht schon 1802 gekannt hat; er kann vermutlich also zu dieser Zeit kein Treffen zwischen dem Präfekten und seinem Bruder Jean-François arrangiert haben. Die erste Korrespondenz zwischen Champollion-Figeac und Fourier datiert aus dem Oktober 1803. Außerdem besuchte Jean-François während des größten Teils des Jahres 1802 keine Schule: Er erhielt Privatunterricht und besuchte lediglich im November Abbé Dusserts private Einrichtung. Wie soll es dann möglich gewesen sein, dass Fourier den Jungen Mitte 1802 bei einer Schulvisitation angetroffen hat, wie es Hartleben darstellt?

Aber auch wenn wir alle historischen Beweisgründe außer Acht lassen – ein privates Treffen zwischen Fourier und einem unbekannten Schuljungen im Jahre 1802 scheint psychologisch kaum nachvollziehbar, wenn man bedenkt, dass der Präfekt gerade in sein Amt berufen worden war und zahlreiche Verpflichtungen in der Leitung seines Departements zu erledigen hatte. Außerdem hat Fourier, ein bekannter Mathematiker und Physiker, seine überraschende Berufung in ein politisches Amt nur mit großem Zögern angenommen, und zwar ausschließlich deswegen, weil Napoleon darauf bestanden hat. Zudem fürchtete er, bei einem Verbleiben im fernen Grenoble als Wissenschaftler in Paris sehr bald völlig in Vergessenheit zu geraten. Es ist deshalb mehr als zweifelhaft, dass Fourier in Grenoble schon 1802 Zeit in unnötige Treffen mit für ihn unwichtigen Personen investiert hat. Nebenbei ist darauf hinzuweisen, dass es inzwischen in Grenoble eine angesehene wissenschaftliche Einrichtung gibt – die Université Joseph Fourier. Ihre Grundlagen sind 1811 von Fourier geschaffen worden.

Wahrscheinlicher als ein Meeting à deux ist es, dass Champollion innerhalb einer Gruppe von Schülern des Lyzeums zwischen 1804 und 1806 in die Präfektur eingeladen worden ist, um die ägyptischen Antiquitäten anzuschauen; ein solcher Besuch hätte unter Führung Fouriers stattfinden können. Noch wahrscheinlicher dürfte es jedoch sein, dass Jacques-Joseph Fouriers Erlaubnis eingeholt hat, seinen Bruder zu einer der Soireen mitzunehmen, die während dieser Zeit in der Präfektur stattfanden. Bei dieser Gelegenheit hätte Jean-François die Antiquitäten anschauen und vielleicht im Beisein seines älteren Bruders Erklärungen Fouriers zu ihnen hören können.

Diese Vorstellung ist aus mehreren Gründen überzeugend. Seit Ende 1803 begann Champollion-Figeac, der damals gerade neu in die Société des arts et sciences gewählt worden war, auf Veranlassung Fouriers römische Inschriften zu erforschen. Beide bildeten dabei eine Arbeitsgemeinschaft. Im Juni 1804 schickte Champollion-Figeac eine wissenschaftliche Abhandlung über die Inschriften auf dem Rosettastein an die Société. Das zeigt, wie stark sein Interesse an Ägypten zunahm. Im folgenden Jahr gelang es Champollion-Figeac mit Hilfe eines bibliophilen Freundes, für Fourier ein unschätzbares Werk zu beschaffen: die Korrespondenz des großen Mathematikers Leonhard Euler. Fourier selbst, der ihm dafür sehr dankbar war, widmete es der Société. Im Jahre 1806 sandte Champollion-Figeac eine weitere Abhandlung an die Société; sie behandelte die griechischen Inschriften im Tempel von Dendera, und sie war formell Fourier gewidmet. In den Jahren ab 1804 gab Champollion-Figeac, unterstützt von seinem jüngeren Bruder, Fourier ebenfalls entscheidende Hilfe, indem er wesentliche Untersuchungen vornahm für dessen berühmtes »Historisches Vorwort« zum ersten Band der auf Veranlassung Napoleons selbst erarbeiteten Description de l’Égypte. Dieses Werk war das Ergebnis der Arbeit der Gelehrten der »Ägyptischen Kommission«; ihr gehörte natürlich auch Fourier selbst an. Wenn man diese mannigfaltigen, engen Beziehungen zwischen Champollion-Figeac und Fourier bedenkt, dürfte es für Jacques-Joseph selbstverständlich gewesen sein, seinen jungen Bruder an einem Abend zu einer Soiree mit auf die Präfektur zu nehmen, auf der eine Diskussion über Ägypten auf der Tagesordnung stand.

Damit ist für Champollion seine Leidenschaft für Ägypten wohl nicht plötzlich in einer Begegnung mit Fourier entstanden, sondern sie dürfte sich eher nach und nach als ein Ergebnis seiner Auseinandersetzung mit den Büchern über Ägypten entwickelt haben, die er in der Bibliothek seines Bruders vorfand, als er ihm bei seinen Forschungsarbeiten half. Aller Wahrscheinlichkeit nach begann diese Auseinandersetzung 1803–1804, als Jean-François anfing, orientalische Sprachen zu studieren, aber noch bevor er Internatsschüler des verhassten Lyzeums wurde. Eines Abends – so berichtet Hartleben – löste er im Übereifer in der Wohnung seines Bruders aus dessen Büchern antiker Autoren, etwa aus dessen Herodot und Strabo, Diodorus, Plinius und Plutarch alle Kapitel oder Blätter los, die ihm hinsichtlich Alt-Ägyptens besonders lehrreich erschienen. Er breitete diese Fragmente vor sich aus und vertiefte sich so sehr ins Vergleichen ihres Inhalts, dass ihn erst ein erstaunter Ausruf des Bruders daraus aufschreckte. Nun erst fiel ihm das Strafbare seiner Handlung ein, doch wurden ihm statt der Verweise Liebkosungen zuteil, nur musste er versprechen, diese Arbeit mit größtem Fleiße weiterzuführen und den richtigen Nutzen daraus zu ziehen. Champollions erste überhaupt an die Öffentlichkeit gelangte Schrift, die Abhandlung über den möglichen ägyptischen Ursprung der antiken griechischen Mythen über die Giganten, könnte eine erste Einlösung dieses Versprechens gewesen sein.

In dieser Anfangsphase scheint Champollions Faszination für das alte Ägypten von mehreren Bereichen ausgegangen zu sein: von seiner Kunst und seiner geschichtlichen Entwicklung, seiner Geographie und seiner Naturgeschichte, seiner Sprache und Literatur und von seiner Religion und Wissenschaft. Ganz gewiss ließ er sich dabei auch anregen durch die ersten Beiträge von Wissenschaftlern zur Description de l’Égypte, die während des Jahres 1805 Fourier zugestellt wurden und anschließend auch seinem älteren Bruder bei seinen wissenschaftlichen Arbeiten für Fourier zur Verfügung standen. Mit Hilfe des Präfekten bekam Jean-François 1804 auch eine Reproduktion des Rosettasteins zu sehen. Im folgenden Jahr konnte er sich zum ersten Mal mit wirklichkeitsgetreuen, detaillierten Zeichnungen über den gegenwärtigen Zustand Ägyptens einschließlich seiner alten Monumente beschäftigen. Sie standen in den faszinierenden, 1802 erschienenen zwei Bänden Voyages dans la basse et la haute Égypte … von Dominique Vivant Denon, der 1798/99 Napoleon auf seinem ägyptischen Feldzug begleitet hatte. Champollions breitgefächertes Interesse an Ägypten sollte unvermindert bis zu seinem Tod erhalten bleiben. Das geht mit aller Deutlichkeit aus dem Tagebuch seiner eigenen ägyptischen Reise hervor, in dem genau so viel von der Natur und dem Leben der Menschen auf beiden Seiten des Nils die Rede ist wie von alten Grabmälern und Tempeln. Aber innerhalb der ersten ein oder zwei Jahre seines anfänglichen Hochgefühls wurde er sich auch klar darüber, dass er sich auf die ägyptische Sprache und Schrift konzentrieren musste, wenn er wirkliche Fortschritte darin machen wollte, die Zivilisation als Ganze zu verstehen.

Ein Schlüsselmoment, das man ziemlich genau datieren kann, nämlich auf den Juni 1805, war eine Zusammenkunft, die Fourier in seinem Haus ausgerichtet hat. Ein Gast, der über Verbindungen nach Ägypten verfügte, war aus Paris angereist, um sich zu einem kurzen Besuch beim Präfekten einzufinden. Es handelte sich dabei um Dom Raphaël de Monachis, einen älteren griechisch-katholischen Priester. Geboren als Rufa’il Zakkur in Ägypten, hatte Monachis in Syrien gelebt, dann in Rom studiert und war danach als Berater in kulturellen Fragen bei der Expedition Napoleons in Ägypten tätig gewesen. Dabei waren er und Fourier Freunde geworden. Zum Dank für seine Dienste hatte Napoleon ihn 1803 zum Assistenzprofessor für Arabisch an der École Nationale des Langues Orientales in Paris ernannt.

Von Monachis, diesem priesterlichen Professor, erhielt Jean-François ein Handbuch des in Ägypten gesprochenen Dialekts des Arabischen und begann damit, diese Sprache für sich selbst zu lernen. Im Austausch mit Monachis begann er auch die Bedeutsamkeit zweier anderer in Ägypten gebräuchlicher Sprachen und deren Schriften zu begreifen – des Koptischen und des Äthiopischen. Die Schriftsysteme des Arabischen, Koptischen und Äthiopischen, das wurde Champollion schon jetzt in Ansätzen klar, konnten allesamt eine wesentliche Rolle bei der Erklärung der alten ägyptischen Sprache spielen; schließlich waren dies die Schriftsysteme der drei wichtigsten Sprachen, die im Niltal gesprochen wurden. Monachis kannte sich im Koptischen gut genug aus, um seinem jungen Studienfreund beim Beginn seines Studiums dieser Sprache zu helfen, bevor er nach Paris zurückkehrte. Mit Hilfe bereits veröffentlichter Grammatiken wie etwa der Athanasius Kirchers wurde das Koptische bald zu Champollions Lieblingssprache. Als er später in Paris studierte, sollte er zu der Überzeugung gelangen, dass das Koptische die Basis abgeben müsse bei seinem Versuch, die alte ägyptische Sprache zu verstehen.

Das Studium der Schriften Kirchers führte ihn zwangsläufig zu dessen alter Quelle, nämlich zu Horapollos Hieroglyphika, ein Werk, das Kircher phantasievoll interpretiert hatte. Dabei verschwendete Champollion noch keinen Gedanken daran, dass beide Autoren sehr unzuverlässige Gewährsmänner sein könnten. Immer und immer wieder auf Horapollo zurückgreifend, schrieb er eine Unzahl von Notizen zu den »symbolischen Zeichen der Ägypter«.55 Vielleicht bestand darin das erste Dutzend von zahlreichen Abschweifungen und Irrwegen, denen er in der nächsten Dekade folgen sollte, vielleicht war es auch die erste Hälfte seiner auf trial-and-error basierenden Entzifferungsmethode.

Hauptsächlich jedoch konzentrierte sich Champollion darauf, diejenigen orientalischen Sprachen zu lernen, die möglicherweise dazu beitragen konnten, seine ägyptischen Studien voranzubringen. Während der Sommerferien 1806 zum Beispiel schrieb er während eines Aufenthalts bei seinem Vetter einen kleinen »Versuch über hebräische Münzkunde«.56 In denselben Ferien übersetzte er das alttestamentliche Buch Exodus, studierte die Werke arabischer Geographen und schrieb einen Kommentar zum Kult der Göttin Isis.

Zu Beginn des Jahres 1807 begann er eine Karte Ägyptens zur Veröffentlichung vorzubereiten und – mit besonderer Berücksichtigung des Niltals – Materialien für ein »Geographisches Wörterbuch des Orients« zusammenzustellen. Die allen Aktivitäten zugrundeliegende Absicht war, in den historischen Quellen, die in Griechisch, Lateinisch, Arabisch, Koptisch, Hebräisch und anderen orientalischen Sprachen geschrieben waren, die ursprünglichen alten Ortsnamen wiederzuentdecken. Die heute üblichen Ortsnamen gingen zurück auf die Eroberung Ägyptens durch die Araber im 7. Jahrhundert. In vielen Fällen handelte es sich bei ihnen um phonetische Imitationen der in der griechisch-römischen Periode gebräuchlichen ägyptischen Namen, die wiederum von ihren alten ägyptischen Namen abgeleitet sein mussten. In der Mitte seiner Forschungsarbeit während seiner Zeit am Lyzeum schrieb Jean-François an seinen Bruder:

Würdest du bitte die Güte haben, M. de la Salette um den ersten Band der ›Bibliothèque orientale‹ zu bitten. Es ist ein Buch, das ich lesen möchte. Man kann es nicht oft genug heranziehen, wenn man den richtigen Weg in diesem Labyrinth orientalischer Dynastien einhalten will. Daneben gibt es nur noch die Möglichkeit, sich selbst mit den orientalischen Namen vertraut zu machen und sein Gedächtnis mit Kenntnissen auszustatten, die absolut notwendig sind für jemanden, der zu einer eingehenden Erarbeitung des Orients bestimmt ist.57

Aus diesem Forschungsbereich ging die Abhandlung hervor, die Jean-François im September 1807 der Société des arts et sciences vorlegte. Sie trug den Titel »Essay über die geographische Beschreibung Ägyptens vor der Eroberung durch Kambyses«. Sie stellte also das Land vor der Invasion durch die Perser im 6. Jahrhundert v. Chr. dar. Den Entwurf der Karte Ägyptens, den er erarbeitet hatte, fügte er für die Société bei.

Jacques-Joseph hatte schon seit dem Jahr zuvor Ratschläge über die mögliche Weiterbildung seines jüngeren Bruders bei ihm persönlich bekannten Wissenschaftlern eingeholt. Seither stand fest, dass Jean-François nach dem Ende der Schulzeit sein Studium orientalischer Sprachen in Paris fortsetzen würde. Er würde finanzielle Unterstützung durch seinen Bruder erhalten und in der Hauptstadt sich der aktiven Hilfe durch den Präfekten Fourier und Personen aus dessen Bekanntenkreis erfreuen dürften. Am 17. Juni 1807 schrieb Jean-François, wahrscheinlich auf Veranlassung Jacques-Josephs, an seine Eltern, um sie förmlich um ihre Erlaubnis für dieses Vorhaben zu bitten. Ein Auszug aus diesem Brief ist zu Beginn dieses Kapitels zitiert worden; er drückt seine Entschlossenheit, sein Studium Ägypten zu widmen, mit aller Deutlichkeit aus. Noch vor dem Eintreffen dieses Briefes in Figeac starb am 19. Juni seine schon längere Zeit kränkliche Mutter. Statt ihren gerade verwitweten Vater in Figeac aufzusuchen, einigten sich die beiden Brüder darauf, ihn im Juli auf der Messe in Beaucaire zu treffen. Soweit wir es wissen, war Jacques Champollion mit den Zukunftsplänen seines ältesten und seines jüngsten Sohnes ohne weiteres einverstanden.

In der Zwischenzeit heiratete Jacques-Joseph, der jetzt in den späten Zwanzigern war, am 1. Juli 1807 Zoé Berriat aus Grenoble. Sicherlich hatte er die Heirat wohl auch unter dem Aspekt seines gesellschaftlichen Fortkommens betrachtet, aber andererseits heiratete er tatsächlich wohl vor allem, weil er seine Frau liebte, von der auch sein jüngerer Bruder begeistert war. Zur Mitgift der Braut gehörte ein Landhaus in Vif, einer lieblichen commune südlich von Grenoble, wo sie und ihr Gatte jetzt leben würden. Die beiden sollten eine glückliche Ehe führen; auch Jean-François sah darin etwas Segensreiches, zumal er in seinem eigenen Leben offensichtlich keine allzu große Zuwendung seiner Eltern erfahren hatte. Er und seine Schwägerin entwickelten bald ein natürliches, von Neckereien geprägtes Verhältnis zueinander. So gab sie beispielsweise scherzhaft vor, an seinem dunklen Teint Anstoß zu nehmen, und neckte ihn selbst an ihrem Hochzeitsmorgen damit, dass sein braunes Gesicht zumindest für die bevorstehende Feier weißgewaschen werden müsse. Ebenso bestand sie spaßeshalber darauf, er solle seinen in der Familie gebräuchlichen Spitznamen ›Cadet‹, was französisch ›der Jüngste‹ heißt, umändern in ›Seghir‹, ein arabisches Wort von ähnlicher Bedeutung. Von diesem Augenblick an wurde er in der Familie tatsächlich nur noch mit diesem Namen benannt.

Mitte September, etwa zwei Wochen, nachdem er die Schule verlassen und seine Abhandlung mit großem Erfolg vor der Société des arts et sciences vorgetragen hatte, brach Champollion le jeune nach Paris auf. Er reiste per diligence, begleitet von Champollion-Figeac. Er war noch keine 17 Jahre alt, und außerhalb von Grenoble hatte kaum jemand jemals etwas über ihn gehört. Als er zwei Jahre später dorthin zurückkehrte, sollte er weithin bekannt sein als ein Wunder an Gelehrsamkeit und als jemand, der den Titel ›Professor‹ führen durfte.