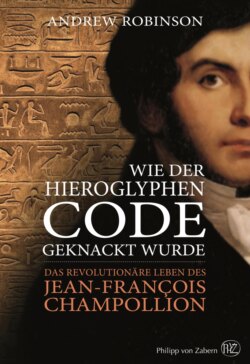

Читать книгу Wie der Hieroglyphen-Code geknackt wurde - Andrew Robinson - Страница 6

PROLOG: ÄGYPTOMANIE

ОглавлениеIm Jahre 1821 wurde in Piccadilly, dem damaligen Mittelpunkt des modernen London, eine bahnbrechende Ausstellung über das alte Ägypten eröffnet. Die Ägyptomanie, eine überschäumende Begeisterung für das alte Ägypten, die durch Napoleon Bonapartes dramatische Invasion Ägyptens zwei Jahrzehnte zuvor ausgelöst worden war, erfasste nun auch Britannien, wie sie es schon eine Zeitlang vorher mit Paris getan hatte. Die Ausstellung fand statt in der sogenannten Egyptian Hall, einem privaten naturgeschichtlichen Museum. Sie war 1812 in Piccadilly in einem exotischen ›ägyptischen Stil‹ erbaut worden. An ihrer Vorderfront war sie geschmückt mit ägyptischen Motiven, nämlich mit zwei Statuen von Isis und Osiris sowie mit geheimnisvollen Hieroglyphen. Als Anreiz für das Publikum zeigte sie – im Übrigen zum ersten Mal in Europa – eine prachtvoll gemeißelte und ausgemalte alte ägyptische Grabanlage, die man drei Jahre zuvor im Gebiet des antiken Theben, des heutigen Luxor, entdeckt und geöffnet hatte. Später wurde dieses Gebiet unter dem Namen ›Tal der Könige‹ bekannt. Zur feierlichen Eröffnung am 1. Mai 1821 erschien Giovanni Belzoni, ein Italiener, der die Grabstätte entdeckt hatte. Vorher war er unter dem Namen ›Der große Belzoni‹ als Kraftmensch im Zirkus aufgetreten, hatte sich aber anschließend zu einem der auffälligsten Ausgräber in Ägypten entwickelt und war im Begriff, eine der bekanntesten Personen Londons zu werden. Zur Eröffnung der Ausstellung erschien er eingewickelt wie eine Mumie vor einer riesigen Menschenmenge. Rund 2000 Besucher bezahlten half a crown, also eine halbe Krone, um die Grabstätte schon am Eröffnungstag sehen zu können. Ein Rezensent der Tageszeitung The Times bezeichnete die Ausstellung als eine »einzigartige Kombination und ein sachkundiges Arrangement neuartiger, reizvoller Gegenstände«.1

Die Egyptian Hall in Picadilly, London, in der Gestalt von 1820. Sie ist insofern ein frühes Beispiel der britischen ›Ägyptomanie‹, als ihre Fassade mit angeblich ägyptischen Statuen und Hieroglyphen ausgestattet war.

Selbstverständlich war das, was dort ausgestellt war, nicht das Grab selbst, das immerhin eine Länge von etwa 15 Metern hatte, sondern nur ein Modell von etwa einem Sechstel der Originalgröße. Ergänzt wurde es durch eine Reproduktion in originaler Größe der zwei eindrucksvollsten Kammern der Grabanlage. Die Basreliefs und die Bemalung der Wände zeigten Götter, Göttinnen, Tiere, Szenen aus dem Leben des Pharao und vielfarbige Hieroglyphen. Sie waren nachgestaltet worden mit Hilfe von Wachsabgüssen, die man von den Originalreliefs genommen hatte, und mit Hilfe von Zeichnungen, die vor Ort von Belzoni und seinem Landsmann Alessandro Ricci, einem Arzt, der sich zum Künstler gewandelt hatte, angefertigt worden waren. Einige der ausgestellten Gegenstände waren Originale – zum Beispiel zwei Mumien und das Stück eines Seils, das altägyptische Grabräuber bei ihrem letzten Versuch, in die Anlage zu gelangen, zurückgelassen hatten. Das Glanzstück – wohl eines der großartigsten ägyptischen Kunstwerke, die man jemals entdeckt hat – war ein leerer, aus weißem Alabaster bestehender Sarkophag ohne Deckel. Er war fast drei Meter lang und erst unmittelbar nach der Eröffnung der Ausstellung im August per Schiff aus Ägypten angekommen. Wenn man ein Licht in ihn hineinstellte, leuchtete es durch seine Wände hindurch; auf seinem Boden, auf dem einst die Mumie des Pharao gelegen haben dürfte, befand sich das lebensgroße Bild einer Göttin. In seine Wände waren innen wie außen Hieroglyphen eingraviert, die mit einem grünlich-blauen Präparat aus Kupfersulfat ausgelegt waren.

Als die Ausstellung zu Ende gegangen war, ließ Belzoni den Sarkophag in das British Museum überstellen. Nachdem die Museumsleitung zunächst unzutreffende Angaben über seinen Wert vorgegeben und sich schließlich 1824 sogar geweigert hatte, ihn überhaupt anzukaufen, verkaufte Belzonis Witwe – ihr Mann war im Jahr zuvor in Afrika plötzlich verstorben – ihn für £ 2000 an den Architekten Sir John Soane. Er fügte ihn seiner berühmten, eigenwillig zusammengestellten Sammlung von Kunstwerken bei, die er in seinem nicht weit vom British Museum gelegenen Privathaus angelegt hatte. Dort kann man den Sarkophag auch jetzt, nach fast zwei Jahrhunderten, noch sehen – als das Prachtstück der einzigartigen ›ägyptischen Krypta‹ im labyrinthischen Kellergeschoss des Museums, das nun Sir John Soanes Kunstsammlung beherbergt.

Um seine Neuerwerbung entsprechend herauszustellen und bekanntzumachen, arrangierte Soane im Jahre 1825 drei Abendempfänge, bei denen er den Sarkophag durch einen Fachmann für farbiges Glas und Beleuchtungstechnik illuminieren ließ. Benjamin Robert Haydon, ein Künstler, der eine dieser Veranstaltungen besucht hat, beschrieb dieses gesellschaftliche Ereignis mit großer Anschaulichkeit in einem Brief an eine gute Bekannte, in dem er die ständig zunehmende Faszination der Londoner Gesellschaft durch das alte Ägypten eingefangen hat:

»Der erste, den ich traf … war Coleridge. … Dann stieß ich auf Turner, den Landschaftsmaler mit seinem roten Gesicht und seiner weißen Weste und … dann wurde ich geradezu von den Beinen geholt und ohne weiteres bis zum Sarkophag weitergeschubst. … Es machte größtes Vergnügen zu sehen, wie die Leute vom Untergeschoss her in die Bücherei strömten, mitten hindurch zwischen Grabmalen, Kapitellen, Säulen und Köpfen ohne Nasen. Dabei zeigten sie regelrechtes Entzücken darüber, dass sie selbst zu den Lebenden gehörten, genau so großes Entzücken aber auch darüber, dass Kaffee und feines Gebäck auf sie warteten. Piekfeine Damen steckten ihre hübschen Köpfchen in einen alten, muffigen, mit Staub bedeckten und mit Hieroglyphen übersäten Sarg, staunten wortreich über sein Alter und fragten sich verwundert, für wen er bestimmt gewesen sein mochte. Gerade als ich selbst anfangen wollte zu überlegen, zwängte sich der Duke of Sussex, mit einem Stern auf der Brust und Asthma innen drin, schnaufend und keuchend durch den engen Durchgang und scheuchte alle Frauen wie Ritter Blaubart vor sich her, steckte sein königliches Haupt in den Sarg und verwunderte sich genauso wie alle anderen auch.«2

Wessen Grab war es, das Belzoni 1818 geöffnet hatte, und wie alt war der Sarkophag desjenigen, der zuerst in ihm beigesetzt worden war? Niemand hatte mehr als eine vage Vorstellung davon, weil niemand die Hieroglyphen lesen konnte. Die genaue Kenntnis der hieroglyphischen Schrift war verloren gegangen, seitdem ägyptische Priester sie im 4. Jahrhundert n. Chr. zum letzten Mal gebraucht hatten – rund eineinhalbtausend Jahre vor Napoleons Invasion.

Um mit dieser Frage zu beginnen: Belzoni sah in ihm zunächst das Grab des heiligen Stiers Apis, weil er in einer Kammer den mumifizierten Leichnam eines Stieres entdeckt hatte. Aber zur Zeit seiner Ausstellung 1821 hatte er seine Meinung geändert: Er kündigte es an als das ›Vermutliche Grab des Psammis‹, eines nicht mit Sicherheit nachgewiesenen Pharaos.

Dieser Name, Psammis, war durch Dr. Thomas Young (1773–1829) bekannt geworden. Young war von Beruf Augenarzt und zugleich einer der führenden Physiker und Mathematiker seiner Zeit sowie ein höchst talentierter Sprachwissenschaftler. Bereits 1794 wurde er zum Fellow der berühmten Royal Society in London gewählt. In der Zeit von 1814 bis 1819 hatte Young die ersten Erfolg versprechenden Schritte zur Entzifferung der ägyptischen Hieroglyphen unternommen. Er stützte sich dabei auf den Stein von Rosette (engl. Rosetta), auf den Soldaten aus der Armee Napoleons 1799 gestoßen waren. Young studierte die Abbildungen Belzonis und Riccis; dabei fiel ihm auf, dass eine hervorstechende hieroglyphische Kartusche – das ist eine kleine Gruppe von Hieroglyphen, die von einer ovalen Linie umgeben ist – in dem Grab genau so aussah wie Kartuschen, die auf Obelisken aus Rom und Ägypten eingraviert waren. Diese hatte er bereits probeweise verglichen mit dem Namen eines ägyptischen Herrschers, den er aus den Schriften Herodots, Manethos und Plinius’ kannte – dreier berühmter Autoren der Antike, die über Ägyptern geschrieben hatten und aus Griechenland, Ägypten und Rom stammten. Sie gaben den Namen des Herrschers als Psammis oder Psammuthis an, manchmal auch als Psammetich. »Es ist das erste Mal, dass Hieroglyphen mit solcher Akkuratesse gedeutet worden sind«, bemerkte Belzoni in seinem 1820 erschienenen großen Buch über seine Reisen durch Ägypten, wobei ihm Youngs eigene geheime Unsicherheit gar nicht bewusst war. Das – so schrieb er weiter – »zeigt ohne allen Zweifel, dass das System des Doktors der richtige Schlüssel ist, um die unbekannte Sprache zu lesen. Es ist zu hoffen, dass er sein mühsames und schwieriges Vorhaben erfolgreich abschließen kann – es würde der Welt die Geschichte eines der ursprünglichsten Völker erschließen, von dem wir bis jetzt so gut wie nichts wissen.«3 Ein Jahrhundert später bekundete Howard Carter, der 1922 das Grab Tutenchamuns, eines Pharaos der 18. Dynastie, entdeckte, seine Wertschätzung Belzonis als des ersten seriösen Ausgräbers im alten Ägypten. Durch dessen Memoiren hatte sich Carter zur eigenen zielgerichteten Suche nach einem bis dahin nicht mehr auffindbaren Grab im Tal der Könige inspirieren lassen. Belzonis Narrative of the Operations and Recent Discoveries within the Pyramids, Temples, Tombs and Excavations in Egypt and Nubia sei »eines der faszinierendsten Bücher in der ganzen Literatur über Ägypten«, schrieb Carter in The Tomb of Tut.Ankh.Amen.4 Um 1922 waren fast alle Ägyptologen in der Lage, die Hieroglyphen des neu entdeckten Grabes ohne Schwierigkeiten zu lesen. Auch Carter und seine Mitarbeiter konnten den Namen des bis dahin praktisch unbekannten jungen Pharaos schnell und zuverlässig identifizieren.

Alabastersarkophag des Pharaos Setis I., entdeckt im Tal der Könige von Giovanni Belzoni; jetzt im Kellergeschoss des Sir John Soane’s Museum, London.

Was den von Belzoni entdeckten Sarkophag angeht, stellte sich im Laufe des 19. Jahrhunderts heraus, dass er nichts zu tun hatte mit dem von Young vermuteten Pharao ›Psammis‹, wobei Young immerhin die Kartusche des Pharaos korrekt identifiziert hatte. Tatsächlich war er hergestellt worden für den Herrscher Sethos, der jetzt bekannt ist als Seti I., ein militärisch erfolgreicher und im Bereich der Kunst bedeutsamer Pharao der 19. Dynastie. Seti I. hatte 1291 v. Chr. die Nachfolge seines Vaters Ramses’ I. angetreten. Nach seinem eigenen Tod im Jahre 1278 v. Chr. war ihm sein Sohn Ramses II., ›der Große‹, gefolgt – der berühmteste Pharao Ägyptens. In der auf dem Boden des Sarkophags abgebildeten Göttin hat man inzwischen Nut erkannt – eine Gottheit, deren Körper das Himmelsgewölbe symbolisiert und deren Obhut man den Leichnam Setis anvertraut hatte. Die hieroglyphischen Inschriften auf den Seitenwänden enthalten – zusätzlich zu den Titeln des Königs Seti – Passagen aus dem sogenannten Pfortenbuch, einem magischen Führer für die Reise der Seele eines Verstorbenen durch die Unterwelt. Sie beschreiben den Weg, den die Sonnenbarke des Osiris bei ihrer Fahrt auf einem von Dämonen bewohnten Fluss der Unterwelt nimmt, um die zwölf Regionen der Nacht zu durchqueren. Zaubersprüche machen es der Barke möglich, zwölf von Geistern und Schlangen bewachte Tore zu passieren. Ausgrabungen im Boden des originalen Grabraums, die man von 2008 bis 2010 anstellte, legten ein mit Hieroglyphen beschriebenes Bruchstück des verloren gegangenen Sargdeckels frei. Man fand es in einem Treppenhaus, das in den felsigen Untergrund zu einem Raum führte, der vermutlich als geheime Grabkammer Setis I. gedacht war. Diese ganze Anlage wurde jedoch nie fertiggestellt, vermutlich, weil der frühzeitige Tod des Pharaos es verhindert hat.

Wir verdanken diesen gesicherten heutigen Erkenntnisstand in erster Linie einem keineswegs wohlhabenden, aber geistig brillanten, selbstbewussten jungen Franzosen, der sich durch Napoleon hat inspirieren und Ägypten zu seinem Lebensinhalt hat werden lassen: Jean-François Champollion, dem Begründer der Ägyptologie. Champollions universalgelehrter Rivale aus England, Thomas Young, hatte 1814–1819 bereits mit der Entzifferung der Hieroglyphen begonnen, aber er war damit nicht weit genug gekommen. Mitte September 1822 gelang Champollion in Paris der Durchbruch: Er konnte als erster seit dem späten Römischen Reich die ›vergessenen‹ hieroglyphischen Schriftzeichen zahlreicher ägyptischer Herrscher wieder lesen – einschließlich der Schriftzeichen für Alexander, Berenike, Kleopatra, Ptolemäus und Ramses. Bald darauf schrieb er auf Bitten Belzonis für dessen Ausstellung des ägyptischen Grabes in Paris eine Art von Katalog für diese Zeichen – allerdings vorsichtshalber unter einem Pseudonym. Denn bis dahin vermochte es Champollion noch nicht, den Namen des Pharaos, für den das Grab bestimmt gewesen war, zu übersetzen. Sechs Jahre später jedoch, nachdem er intensiv ägyptische Monumente und Papyri studiert hatte, die nach Europa gebracht worden waren, sah er sich in der Lage, nach Ägypten zu reisen und, als erster Mensch seit der Antike, den Inschriften aus dem Tal der Könige ihre wahre Stimme zurückzugeben. Nur weitere sechs Jahr später, 1832, starb er – im Alter von nur 41 Jahren. Das Folgende ist die Lebensgeschichte dieses genialen Menschen, der in der ganzen Welt das Verständnis der mehr als drei Jahrtausende alten Kultur Ägyptens durch die Entzifferung der Hieroglyphen revolutioniert hat.