Читать книгу Вирус подлости - Андрей Бинев - Страница 18

Часть первая

Пойми меня правильно

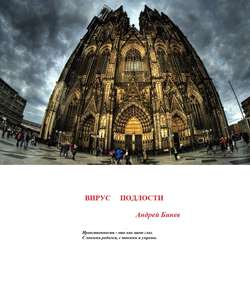

Кёльнский реванш

ОглавлениеАндрей Евгеньевич очень нескоро бы забыл кёльнскую встречу с Постышевым и долго бы мучился своей виной – и в первый раз объездил его судьбу и во второй раз внес в нее свои коррективы – если бы обстоятельства не помешали ему не то, что постепенно забыть, «замылить» в памяти тот уличный эпизод, а даже напротив – вынудили вспоминать его во всех подробностях.

Все же Саранский был человеком «душевным» – именно так о нем говорили люди. При всех его циничных высказываниях (а к этому он имел склонность и даже кичился этим), сам он им следовал далеко не всегда и далеко не всегда выстраивал в соответствии с их духом свою жизнь.

Вот, например, как-то он в посольстве еще в Австрии высказался следующим образом: «разумная жизнь обреченно расположилась на пятачке, зажатом между великими империями вирусов, грибков и клещей». На него удивленно обернулось несколько неглупых лиц. Сказано это было по поводу назначения в миссию полковника Полевого.

И вроде бы имен не называлось, и никаких точных параметров, а всем всё стало предельно ясно. Цинизм прозвучал не столько в самой фразе, сколько в успокоенности, бесстрастности тона. Однако же именно Саранский в дальнейшем больше всех остальных был замечен в общении с Полевым, хотя, как известно, тот его на дух не переносил. Саранский полагал, что причина в том, что кто-то передал ему тогда, в самом начале, его циничное высказывание. Вряд ли Полевой понял сказанное во всей его философской глубине, но душок презрения, вызываемый сочетанием таких неприятных, медицинских словечек – вирус, грибок, клещ – запал ему в душу. Любое появление перед ним Саранского приводило его в раздражение, какое может вызвать лишь острое брезгливое чувство. Впрочем, и Саранский в тайне отвечал ему тем же.

Так вот, Андрей Евгеньевич далеко не всегда следовал в своей жизни тем выводам, которые делал сам же, нередко удивляя окружающих умным, холодным и зрелым цинизмом своего мышления.

…Очень примечательным было то, что последовало за побегом Постышевых. Скандал развернулся грандиозный! Он напоминал злобный налет северного ветра на корабельное полотнище. К тому же полотнище больше напоминало черного «Веселого Роджера», нежели гордый державный стяг. Сомнительную тряпку трепало и полоскало так бойко, что с неё чуть было не слетели все кости и даже сам лысый, пустоглазый череп.

Полевого вызвали в Москву и заставили раз десять в разных интерпретациях написать рапорта, объяснительные записки, отчеты, покаянные заявления и даже один раз он уже под диктовку, обливаясь липким потом, царапал рапорт об отставке. Рапорт был упрятан в чей-то массивный государственный стол и угрожающе лег там, как мина, которую приведут в действие в любой момент: на рапорте не было числа.

Полевой пытался всё свалить на «двурушничество» Саранского, но после детального прослушивания всех переговоров Андрея Евгеньевича с Постышевым, просмотра всех пленок и фотографий, а также изучения его первых рапортов о связи Постышева с американцами, начальники пришли к выводу, что во всем виноват недалекий полковник, а не опытный, умный и осторожный Саранский.

На всякий случай, дабы избежать дальнейшего обострения отношений, Саранского, воспользовавшись его известными просчетами на ниве пропагандистской журналистики, отозвали на время в Москву.

Полевого оставили в Вене, но в должности понизили, назначив над ним его заместителя, человека известного своей скупостью, мелочностью и непомерными амбициями. Когда же Андрея Евгеньевича вновь вернули в «международный оборот», то есть отправили в Бонн на длительное поселение, Полевого все же отозвали и определили ему невыездную должность. В его службе посчитали, что куда безопаснее иметь его поблизости от штабного центра, чем дать волю в отдалении от него.

Возможно именно так бы и закончилась карьера полковника Полевого – в тесном кабинетике на юго-западной окраине Москвы, и он никогда бы не больше встретился с Саранским, если бы не одна короткая аналитическая записка, сделанная чей-то внимательной, бесстрастной рукой.

В ведомстве Полевого было принято регулярно «обозревать» вражескую прессу с целью «изучения и выявления» заложенных в ней опасных тенденций. Группа неразговорчивых лингвистов (достаточно противоречивое и даже абсурдное качество в их изначально гражданской образовательной среде), давших когда-то строжайшие предостерегающие подписки о неразглашении того, что вычитают в официальной западно-европейской прессе, каждое утро штудировали сотни страниц газет и журналов, и даже рекламных реляций, которые регулярно доставлялись в Москву специальными рейсами. Всё это прочитывалось от первой буквы до последней, составлялись тенденциозные аннотации, после чего всю макулатуру нумеровали, регистрировали и сдавали в «спецхран» одного из идеологических научных институтов. В подвалах, где она хранилась, поддерживалась постоянная, комфортная температура, сухость и щадящее освещение. Стоило это огромных средств и при этом не обещало когда-нибудь стать полезным для государственных интересов. К стеллажам, на которых это всё хранилось, почти никто не допускался – за исключением неулыбчивых, молчаливых научных работников гуманитарных академических институтов, занимавшихся изучением международных отношений, экономики и торговли вне границ СССР. Своими людьми здесь были и соискатели научных званий в области освободительного, рабочего и профсоюзного движения, что для сведущих людей по обеим сторонам идеологической границы означало лишь одно: финансирование террористических и откровенно уголовных режимов борцов за народною вольницу (вдали от границ Советского Союза, конечно же!), регулярная пересылка денег и деньжищ «братским коммунистическим партиям», скупка недвижимости и ценных акций крупных иностранных предприятий, организация промышленного шпионажа и даже диверсий, а также еще целый перечень разных мероприятий оперативного и агентурного характера с интернациональной, тротиловой начинкой.

И всё же первичная задача упомянутых чуть раньше лингвистов состояла в отслеживании событий, которые могли иметь значение для ведения разведывательной работы за границей.

Аналитики, не знавшие иностранных языков так, как лингвисты, просматривали приготовленные для них аннотационные справки на своем родном языке, выуживая полезную для различных секретных отделов информацию. Как известно, из официальной прессы можно получить куда больше разведывательных данных (если смотреть на это комплексным, внимательным взглядом), чем даже – из живого источника.

В дальнейшем именно эти люди составили костяк тех интеллектуальных групп, которые и разработали при смене социальной формации в России новую пропагандистскую идеологическую систему. Натасканные в старые годы на разных казусных явлениях в обществе «золотого рыночного тельца» они, имея в основе собственный богатейший идейный опыт, сумели соединить казалось бы антагонистичное, противоречивое и с блеском создать алчного, могущественного и злобного монстра, который, украсив себя золоченными гербами, водрузился надолго на национальный трон.

Но в те годы еще никто и не думал о столь широком применении всего этого сомнительного интеллектуального ресурса, но аннотации исправно готовились, сортировались и подшивались. Особое, пристальное внимание уделялось любому упоминанию о советских гражданах и об эмигрантах всех бьющихся в том времени или даже давно успокоившихся волн. Тут из пучин мировой политики или обычного бытового болотца можно было выудить не только разложившегося во времени тело политического утопленника, но и обнаружить упрямого, живучего пловца.

Однажды начальству Полевого попалась на глаза коротенькая справочка, в которой было бесстрастно изложено одно рядовое дорожное происшествие:

«Бывший советский гражданин Вадим Постышев (лишен советского гражданства указом № с143/87) попал в автомобильную аварию в гор. Кёльне 12 октября 1988 года в микрорайоне Браунсфельд, о чем сообщено в двух местных газетах. Авария произошла по вине сотрудника советского посольства в Бонне Андрея Саранского. В. Постышев претензий не имел и уехал на машине сбившего его А. Саранского. Вместе с Саранским находилась женщина, которую он представил полицейскому сержанту как свою супругу».

Записку перечитывали и так и эдак, потом позвонили в Бонн полковнику Столетову, который выполнял там те же поручения, которые в свое время выполнял в Австрии полковник Полевой и попросили срочно проверить информацию.

Антон Антонович Столетов был человеком тонким и умным. Он сразу сообразил, что у дела будет развитие, которое может бросить тень на очень многих его коллег и даже на изменяющиеся политические отношения в мире. Участвовать в этой игре, которую он сразу охарактеризовал для себя как «сомнительную», он сначала не пожелал, и поэтому пошел по самому простому пути, исключающему его присутствие в дальнейших оперативных комбинациях. Он начал с того, что вызвал к себе в кабинет Саранского и прямо спросил его:

– Слушай, Андрей Евгеньевич! Что это у тебя за история вышла с этим невозвращенцем, с Постышевым?

– Давнее дело, – покраснел Саранский и отвернулся на мгновение, чтобы подавить в себе испуг, – Сбежал из Вены. Разрабатывали его, а он почувствовал, гад, слежку и с помощью американцев, своих хозяев, дал дёру…

– Куда? – уставился на Саранского своими немигающими, ясными голубыми, как весеннее небо, глазами Столетов.

Андрей Евгеньевич тяжело вздохнул и ответил:

– Сюда. Точнее, в Кёльн.

– И давно ты об этом знаешь?

– Не очень, Антон Антонович.

– Что ж не доложил о том, что сбил его на своей служебной машине?

– Так это…, не придал, так сказать… – Саранский опустил глаза и густо покраснел.

– Не придал, говоришь? Ну-ну!

Столетов поднялся из-за стола и прошелся по комнате. Потом вернулся к себе, опять сел в кресло и постучал ладонью по крышке стола, негромко, но требовательно.

– А что за женщина была с тобой в машине?

– Как! И это уже доложили! – искренне возмутился Андрей Евгеньевич, – Делать им нечего! Жена моя! Лариса Алексеевна. Вот, что за женщина! Можете у нее спросить. Мы отовариваться ездили в Кёльн, а тут прямо под колеса нам бросился этот…этот отщепенец! Он мне еще в Вене надоел, предатель!

– Ладно тебе, Саранский! Не горячись… Будем считать, ты мне всё доложил, как следует…, в устной, так сказать, форме…

Андрей Евгеньевич благодарно блеснул глазами на Столетова и тяжело вздохнул.

– А теперь, – продолжил Столетов и протянул Саранскому белый лист, – всё аккуратненько, со всеми подробностями изложишь вот здесь.

Андрей Евгеньевич растерянно взял в руки лист, зачем-то повертел его перед собой, словно искал начертанный на нем какой-то тайный знак, и спросил, сглотнув слюну:

– Я?

– Ты. Кто же еще? Сбил-то ты? Или врут всё враги?

– Так он…того…сам виноват…, и врач сказал – только ушиб…

– Вот и пиши.

– Когда?

– Сейчас пиши! – уже строго, заметно раздражаясь, набычился Столетов.

Саранский поднялся, оглянулся, увидел в стороне, около мутного окошка небольшой столик со стулом и, понурясь, побрел к нему. Он уже отчетливо понимал, что кто-то собирается развернуть из этой дурацкой истории новый скандал.

– А откуда это известно? – уже смелее, суше спросил он у Столетова, – Кто настучал-то?

– Никто. В газетах прописали немцы. В Москве это дело вычитали, вот и интересуются. Сам ведь знаешь о такой службе! Собственно, ты к ней и имеешь почти прямое отношение. Так что, ты пиши, пиши, Андрей Евгеньевич! Наше дело маленькое…

Одного листа не хватило, несмотря на то, что Саранский писал обычно мелким, бисерным почерком. Он выводил слово за словом, стараясь избегать эмоциональных оценок. Пришлось, однако, уделить несколько строк объяснению странным именам доктора Арнольда, потому что в Москве могли посчитать это его, Саранского, издевкой над здравым смыслом. Своих разговоров в машине с Постышевым он не описывал и даже наврал, что всю дорогу до его дома все молчали. Потом подумал, что это могут посчитать саботажем его профессиональных обязанностей, и кроме того, задаться вопросом, зачем он таскал врага по врачам, а потом еще и предупредительно отвез его во вражье логово, и дописал:

«Целью моего участия в судьбе Постышева в день аварии была оперативная целесообразность и желание выявить его местоположение в Кёльне. Разговоров с ним не велось, дабы избежать подозрения с его стороны о намеренности моих действий».

Прочитав обе фразы, Саранский поморщился, потому что с литературной точки зрения они были совершенно бездарны – безграмотная тавтология в словах «цель» и «целесообразность», да и само построение предложений, одного и другого. Но по опыту Саранский знал, что чем в ней больше претенциозной канцелярщины, тем она милей его начальству, которое плохо разбирается в литературных стилях, а любые «завитушки и кандибоберы» в рапортах своих сотрудников считает их похвальным стремлением угодить слуху и глазу начальству, да еще показать достойный этого начальства свой образовательный уровень. Именно так когда-то объяснял канцелярскую стилистику Саранскому один его высокий московский начальник, солидный человек с всегда красным, испитым лицом и с тремя высшими образованиями: уральского политехнического института, московской высшей партшколы и учебного заведения КГБ в Минске. Все эти образования ни черта ему не дали, потому что он их благополучно пропил. Однако Господь одарил его редким чутьем: знать с кем пить, что пить и где пить. В купе с чистейшей анкетой, насквозь пронизанной очевидной пролетарской преданностью конечной идее, то есть построению альтруистичного коммунистического рая, это возвышало его над остальными. Особенно над теми, у кого в анкеты вкрались какие-то досадные помехи.

Столетов прочитал рапорт и подумал о том же, о чем и Саранский. Он по образованию был филологом – окончил когда-то с блеском Ленинградский университет. Свои рапорта всегда старался писать как можно более простым и доходчивым языком, но попытку Саранского угодить московским «дундукам» оценил по достоинству. Не глупый все-таки тип, этот Андрей Евгеньевич, и, похоже, не самый подлый из всех, кого приходится встречать в жизни. Вон как ловко оттолкнулся от Постышева – мол, мелочь пузатая, недостойный объект, отщепенец. Глядишь, и оставят его в покое, и самого Саранского не тронут.

Но тут Столетов просчитался в своих прогнозах. Его справке и объяснительной записке Саранского в Москве придали серьезнейшее значение. Всё это попало на стол к тому человеку, который всегда составлял Полевому тыловую поддержку, будучи его дальним родственником и другом. Он несколько раз перечитал бумаги и понял, что в руки попал шанс рассчитаться со всеми: с Постышевым, с его новой и старой семьей, с Саранским, с его «тыловой поддержкой», да еще – вернуть утерянные позиции Полевому и, наконец, продемонстрировать всем, что главное качество чекиста, как он его понимал – ледяная, безжалостная мстительность, присуща ему и его людям.

Имя этого человека так и осталось неизвестным. Возможно, он и сейчас еще служит, исповедуя те же ценности, что и раньше, а, возможно, давно уже ушел в цивильную политику и теперь вдумчиво и строго произносит важные, правильные слова, которые помогают ему в обостряющейся политической борьбе за «суверенную демократию и управляемую рыночную экономику».

Но тогда, в самом конце восьмидесятых, имена и приметы врагов были куда более ясными, чем теперь. Они не расплывались тогда в глазах в бесконечной ряби длинных колонок цифр и номеров банковских счетов.

Однажды утром тяжело вздыхающий Столетов попросил по телефону Саранского немедленно зайти к нему. Саранский почувствовал близкую беду в отчаянных, скрытых нотах его голоса.

Андрей Евгеньевич, волнуясь, распахнул дверь в кабинет Столетова и замер с разинутым ртом – на него смотрел, вальяжно развалившись на стуле, полковник Полевой. Столетов стоял у окна и нервно постукивал пальцами по раме.

– Вот, – сказал Антон Антонович, – Ваш старый знакомый: Георгий Игнатьевич Полевой. Прибыл из Москвы по вашу душу.

– Почему по его душу? – ехидно усмехнулся полковник Полевой, – Его душа светлая, чистая, без теней и черных тупичков, как говорится. Мы тут – по душу предателя Постышева. Верно, Андрей Евгеньевич?

Саранский растерянно пожал плечами. Он похолодел, увидев Полевого, и теперь никак не мог согреться – его мелко, противно трясло.

Антон Антонович подошел к столу, собрал какие-то бумаги, сунул их подмышку и мрачно сказал:

– Временно, на правах гостеприимного хозяина уступаю вам, Георгий Игнатьевич, свой служебный кабинет. Сейф я опустошил для вас, вот ключи от него,…и от кабинета, вот телефон, бумага и всё прочее… Опечатывайте своей личной печатью…, не забывайте, пожалуйста… У нас тут это постоянно контролируется… Комиссия даже есть своя, внутренняя… Особенно к праздникам и к выходным… Так что…, действуйте. А я пошел… Меня через дежурного найдете, если понадоблюсь.

Он приблизился к все еще стоявшему в дверях Саранскому и с пониманием, даже с неожиданной симпатией, сверху вниз, посмотрел ему в глаза, потом добавил:

– В отпуск я собрался… Как раз кстати и кабинет освобожу! У нас тут с этим проблема…, с местами-то. Андрей Евгеньевич знает. А мы с женой уже год как не отдыхали. Домой съездим, родителей жены навестим, деток-конфеток… Студенты они у нас, балбесничают, небось! Вот так! А вы тут хозяйничайте! Желаю успеха!

Бледный Саранский устало свалился на стул напротив Полевого и вдруг с отчаянием понял, что венское дело возвращается и что он слишком рано праздновал тогда победу.

– Смеется тот, кто смеется последним, – глубокомысленно изрек Полевой, будто услышал его мысли, и насмешливо оглядел поникшего Саранского.

Андрею Евгеньевичу передали год назад, как один из его старых приятелей в Вене, дипломат, сын академика, на редкость наблюдательный человек и неплохой литератор, составил об уехавшем вскоре в Москву Полевом несколько эмоциональную характеристику:

«Он грязен так, что о нем даже уже нельзя сказать, что он оставляет после себя следы грязи. Нет! Дело зашло слишком далеко. Он оставляет после себя нечистоты. Потому что грязь можно было бы смыть, выстирать, стереть, закрасить, в конце концов! А нечистоты не подлежат изменению. Они сами меняют структуру материала, на который наносятся, состав воздуха, который заражают, цвет пространства, в который проникают, а, точнее, который захватывают. Так вот он – носитель этих самых нечистот, как крыса нередко становится носителем чумы.

По его внешнему виду с определенностью сказать, что он привносит в общество нечистоты, нельзя. Достаточно приличный костюм, терпимая свежесть рубашки, не слишком выдающийся запах от носков, далеко не всегда – траур под ногтями. И все же, то, что он доставляет сюда антисанитарный климат, называемый нечистотами, чувствуется уже вскоре после его появления. А когда он уходит, необходимо долго и настойчиво проветривать и мыть помещение, а потом и вытравливать из памяти его присутствие, чтобы не вызвать острый приступ брезгливости.

Слово «нечистоты» в случае, упомянутом в связи с его именем, происходит от того же понятия, что и «нечистоплотность», «нечистый», «бесчестный» и даже – «подлый», как семантическое продолжение его».

Теперь глядя искоса на Полевого, Саранский вспомнил эти слова почти дословно. Он даже неосознанно потянул носом.

– Что? Простыл? – обеспокоено спросил Полевой и поднялся со скрипучего стула.

– Никак нет, – неожиданно по-уставному ответил Андрей Евгеньевич, – Запах просто какой-то…, не пойму…

– Это от меня! – согласно кивнул Полевой, – Я ночью прилетел, последним рейсом, даже умыться по-человечески еще не успел, а с шести утра уже здесь, на посту, так сказать…, чтобы обо всем договориться, со Столетовым посоветоваться… Мда! Как он? Ничего мужик?

Последнее было произнесено с некоей угрозой, с неприязнью. По мнению Полевого, на это должен был последовать ответ, что Столетов «мозгляк» и «интеллигент недобитый». Такие, мол, только позорят службу!

Саранский только покачал головой, из чего было неясно, что он думает о Столетове и вообще обо всем этом.

Полевой обошел стол, сел в кресло хозяина кабинета, примеряясь задом к нему. Покачался, недовольно сдвинулся сначала вправо, потом влево, отчаянно махнул рукой – мол, тут даже мебель имеет свойство быть неприспособленной к службе, и поднял глаза на Саранского:

– Итак, Андрей Евгеньевич, начнем всё сначала!