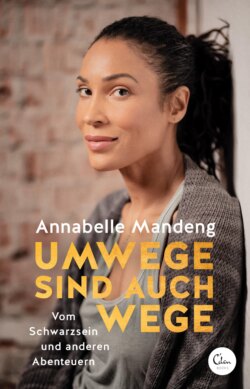

Читать книгу Umwege sind auch Wege - Annabelle Mandeng - Страница 5

Zwischen den Meeren

ОглавлениеEs ist Nacht, und die Flammen des Feuers spiegeln sich in den Augen der Tänzer. Die Kaurimuscheln1 an den Kostümen klackern, die Trommeln schlagen in hypnotischen Rhythmen. Nackte Füße auf gestampftem Sand, Schweiß, Gesang, Intensität. In gebeugter Haltung bewegen sich die Tänzer um das Feuer, während ich mit großen Augen im Schneidersitz danebensitze. Kamerun, das Land meines Vaters.

Ich war fünf Jahre alt und mit meiner Mutter und meinem Bruder Ousmène zum ersten Mal dort zu Besuch. Vor über drei Jahren hatten sich meine Eltern scheiden lassen. Diese rituellen Tänze gehören ebenso zur Kultur meines Vaters, dem Doktor der Wirtschaftswissenschaften, wie die Anzüge, die gepanzerten Wagen und das Sicherheitspersonal im Ministerium. Als Oberhaupt unserer Großfamilie innerhalb der Yambassa2 wechselte er fließend zwischen den Pflichten eines Oberhauptes und denen eines Regierungsbeamten, trug dunkle Dreiteiler ebenso wie farbenfrohe Boubous3, leitete sowohl internationale Konferenzen als auch traditionelle Zusammenkünfte in seiner Heimat.

Die Flammen wärmten mich, in meinen Ohren dröhnten die fremden Klänge. Ich war fasziniert und verloren gleichzeitig. Vor Kurzem noch im beschaulichen Bad Zwischenahn, befand ich mich jetzt irgendwo auf dem Land unweit von Yaoundé, der Hauptstadt Kameruns. Dort war meine Haut zu dunkel, hier zu hell. Die wenigen Wochen in Kamerun verwirrten mich. War Deutschland, das Land meiner Mutter, meine Heimat? Oder gehörte ich hierher? Wo war mein Ursprung, wo mein Zuhause? Immer häufiger stellte ich mir diese Fragen, aber erst als Jugendliche merkte ich irgendwann, dass all das eigentlich keine Rolle spielte. Ich verstand mit der Zeit, dass nicht die geografische Zugehörigkeit zählte, sondern die geistige. Nicht das Land und seine Grenzen, sondern die Menschen und ihre Möglichkeiten.

Diese besondere Nacht in Kamerun werde ich nie vergessen. Die Glut des Feuers, der wilde Tanz, der Schein der Flammen auf den dunklen Gesichtern. Obgleich unsere Zeit in Kamerun nur kurz und die Trennung meiner Eltern endgültig war, bekamen mein Bruder und ich einen Eindruck von der Kultur, die zu unserer Hautfarbe gehörte. Dieser Besuch im Land meines Vaters nahm mir die Hilflosigkeit, wenn es in Deutschland wieder hieß: »Ach, ihr seid doch bestimmt adoptiert«, weil wir so anders aussahen als unsere blonde Mutter.

Wir fuhren auch in das Dorf unserer Familie, eine Ansammlung von Lehm- und Steinhütten, umgeben von Bananen- und Kakaoplantagen, wo ich meine Großeltern kennenlernte. Die hießen Jacques und Jacqueline; Namen, die mein Bruder und ich als Zweitnamen geerbt haben: Ousmène Jacques und Annabelle Jacqueline. Das gefiel mir. Meine Großmutter war damals schon sehr krank, und ich erinnere mich, dass ich ihr einen nassen, kühlen Waschlappen auf die heiße Stirn

legte.

Kamerun, dieses facettenreiche zentralafrikanische Land zwischen Tschadsee und Atlantik, in dem ich mich immer als Fremde gefühlt habe. Trotzdem liebe ich den intensiven Geruch der lehmhaltigen Erde, das laute Gezirpe der Zikaden und die alles umarmende Hitze. Kamerun und Hitze gehörten für mich vom ersten Moment an zusammen. Und obwohl ich mit den hohen Temperaturen kein Problem hatte, freute ich mich riesig, als es wenige Tage vor unserer Rückreise hieß: Onkel Léonard bringt uns zu einem Swimmingpool mit Wasserrutsche!

Das war genau das Richtige für mich, denn ich war – wer hätte das gedacht? – ein echter Wildfang, kletterte auf alles drauf, rannte in Kreisen, kippelte am Tisch, machte viel Sport, hüpfte überall und ständig, um irgendwie meine überschüssige Energie loszuwerden.

Als wir an dem Pool ankamen, flitzte ich in meiner orangen Frotteehose schnurstracks zur Rutsche und rauf auf die fünf Meter hohe Leiter. Unter mir fummelte mein Onkel seine Kamera heraus, und kaum war ich oben angekommen, rief er: »Annabelle, dreh dich mal um für ein Foto!«

Das tat ich so schwungvoll, dass ich ausglitt und abwärtssauste. Während ich flog, sah ich, wie mein Onkel die Kamera wegwarf und mir seine Arme entgegenstreckte. Er fing mich zwar ab, trotzdem ditschte mein Kopf kurz auf, was mir eine Platzwunde bescherte, die umgehend genäht werden musste. Schnell wurde ich mitten im Nirgendwo zu einem Arzt gefahren. Wir kamen zu einem kleinen Bungalow, drum herum üppige Vegetation, darin nur ein kahler Raum mit einer Liege. Als ich realisierte, dass der Arzt die Wunde ohne Betäubung vernähen wollte (die Alternative wäre eine Vollnarkose gewesen), protestierte ich lautstark und flehte meine Mutter durch den Blutschleier vor meinen Augen an, dass der Arzt das lassen solle. Da drückte sie meine Füße – am Kopf durfte sie nicht stehen – und sagte: »Wenn du ganz tapfer bist, bekommst du ein großes Eis!«

Na, wenn das so ist … Ich biss die Zähne zusammen und ertrug stumm die fünf Stiche an meiner Stirn. Vielleicht war das der Grundstein, der mich all die Unfälle und Operationen, die noch auf mich zukommen sollten, ohne viel Gewese durchstehen ließ. Jedenfalls bekam ich mein Eis! Es gibt sogar ein Foto davon: Breit grinsend stehe ich in oranger Frotteehose mit meinem Rieseneis in der Hand und einem Riesenpflaster auf der Stirn mitten im Urwald.

Meine Eltern hatten sich darauf geeinigt, dass meine Mutter das alleinige Sorgerecht bekommen und wir auch nur die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen sollten, weshalb mein Vater in unserem Leben genauso wenig eine Rolle spielte wie Kamerun als das Land meines Vaters. Ganz anders sieht es mit unserer gemeinsamen Hautfarbe aus. Ich fand es zwar schon immer total klasse, Halb-Kamerunerin zu sein, obwohl ich immer wieder mit mehr oder weniger offenem Rassismus konfrontiert werde. Aufgehalten hat mich das allerdings nicht …

Bis ich das nächste Mal nach Afrika reiste – diesmal nach Togo, wo meine Mutter eine Stelle beim Deutschen Entwicklungsdienst (DED) antrat –, lebten wir next to Ostfriesland am Zwischenahner Meer.

»Maren, guck mal, ein Frosch!«, rief ich und hielt meiner besten Freundin ein dickes grünes Exemplar entgegen. Großes Gekreische von Maren. Dreckiges Gelächter von mir. Wir gruben auch gern gemeinsam Regenwürmer aus und versuchten, uns gegenseitig davon zu überzeugen, dass sie frisch aus der Erde besonders gut schmecken. Oder wir stopften der anderen Juckpulver unters T-Shirt. Was sich neckt, das liebt sich. Maren und ich sind nämlich ein Herz und eine Seele, seit wir uns vor mehr als 45 Jahren kennengelernt haben, »Quasi-Schwestern«, wie Maren zu sagen pflegt.

Als meine Mutter mit uns in jene Doppelhaushälfte samt Garten zog, war ich drei Jahre alt. Meine erste bewusste Erinnerung: Marens kleine Schwester Britta watschelt mir in dicken Windeln entgegen und lacht mich an! Nebenan wohnte der Rest der Familie, sodass es nur eine Frage der Zeit war, bis ich auch die gleichaltrige (pardon, vier Tage ältere) Maren traf, zumal unsere Gärten zaunlos ineinander übergingen. Es war Liebe auf den ersten Blick. Für meinen Bruder, den alle Ousi nannten, waren wir Lütten natürlich vollkommen uninteressant. Schließlich war er schon acht. Trotzdem verbindet uns vier bis heute eine besondere Innigkeit.

Auch Marens Mutter Elke hat Ousmène und mich sofort ins Herz geschlossen. Diese Familie ist für mich ein Geschenk.

Denn egal, was danach in meinem Leben passierte, ob wir ins Ausland zogen, Trouble hatten oder ich mal wieder operiert werden musste: Maren und ihre Familie sind an meiner Seite, was mich jeden Tag aufs Neue mit dankbarer Wärme erfüllt.

Maren, Britta und ich besuchten auch denselben Kindergarten. Maren und ich waren in der »drünen Druppe«, Britta bei den »Kleenen« in der blauen. Als Nachbarskinder konnten wir aber sowieso jeden Tag miteinander spielen, Häuser aus Kartons und Burgen aus Matschepampe bauen, Kaulquappen züchten oder Erdbeeren aus dem Garten gegenüber stibitzen. Was kleine Mädchen auf dem Land eben so taten. Wenn Ousi dabei war, dann als Brittas Babysitter. Unter uns: der lausigste Babysitter der Welt. Wenn möglich, legte er sich nämlich einfach zu ihr ins Gitterbett, rollte sich um sie herum und schlief ein. Und fing Klein-Britta an zu brüllen, störte ihn das herzlich wenig; er hatte einen festen Schlaf.

Bad Zwischenahn wurde unser Zuhause. Ousi und ich hatten viele Freunde, unsere Mutter ging ihrer Arbeit als Mathematiklehrerin an der Berufsschule nach, und wir alle fühlten uns wohl damit, in diesem ländlichen Ort zu leben. An Anfeindungen aufgrund meiner Hautfarbe kann ich mich nicht erinnern, nur daran, dass fremde Menschen auf der Straße mich ungefragt anfassten. Sie fuhren mir in die Haare oder ins Gesicht und sagten: »Du bist aber schön braun … und diese Locken, wie süß!« Ich kam mir vor wie ein exotisches Tier. Natürlich sah ich im Spiegel, dass ich dunkler war als alle anderen Kinder um mich herum, aber ein Frosch war ja auch nicht wie der andere. Darum verstand ich die Aufregung gar nicht. Es gab auch niemanden, der mir das erklären konnte oder wollte. Und da meine Mutter blond ist und blaue Augen hat, mussten Ousi und ich uns wohl oder übel daran gewöhnen, dass Außenstehende oft annahmen, wir seien ihre Adoptivkinder. Allzu selten waren damals sogenannte Mischehen.

Meine Mutter war erst 27, als sie und mein Vater sich trennten. Danach ging sie jedoch zielstrebig ihren Weg: Obwohl alleinerziehend mit zwei kleinen Kindern, schloss sie ihr BWL-Studium mit Diplom ab und wurde Studienrätin, was in den Siebzigern sensationell war. Meinen Vater hatte sie an der Uni in Karlsruhe kennengelernt, wo er als erster kamerunischer Stipendiat in Deutschland Wirtschaftswissenschaften studierte, anschließend seinen Doktor machte und kurz vor seiner Rückkehr nach Kamerun seine Assistenzprofessur absolvierte.

Als die beiden sich begegneten, gab sie ihm Nachhilfeunterricht in Mathe, während er, der die deutsche Sprache bereits besser beherrschte als seine in Breslau aufgewachsene deutsche Kommilitonin, ihr dabei half, an ihrem Wortschatz zu feilen. Meine Mutter hatte sich ihre Sprachkenntnisse vor allem über Bücher erarbeitet, indem sie so viel deutsche Literatur gelesen hatte wie möglich. In ihrer Kindheit war die Sprache der Nazis streng verboten, zu groß war die Angst vor Ausgrenzung. Heute spricht meine Mutter Polnisch, Deutsch, Englisch, Französisch und Russisch. Auch mein Vater beherrscht mehrere Sprachen, neben Deutsch natürlich Französisch und Englisch, die offiziellen Sprachen Kameruns, sowie zwei Regionalsprachen. Auf diese Weise haben meine Eltern mir und meinem Bruder einen natürlichen Umgang mit Sprachen mitgegeben. Ja, ich bin stolz auf meine Eltern und ihre Kraft, aber auch stolz darauf, viel von dieser Kraft meiner Herkunft in mir zu tragen.

»Eva ist auch eine stolze Frau«, sagt Lena. »Das solltest du für deine Rolle nutzen.«

Dem spüre ich nach, als ich auf dem Weg zum Set bin. Mein erster Drehtag. Ich bin ganz froh, dass die heutige Szene für mich nicht so groß ist. So habe ich die Möglichkeit, mich an Eva heranzutasten. Kaum bin ich am Set in Berlin-Mitte angekommen, tauche ich ein in diese großartige Atmosphäre. Die Stimmung ist gelöst, es wird gelacht und gequatscht. Das Kostüm für die Szene hängt bereits in meinem Wohnmobil, wo ich die Kostümbildnerinnen begrüße, danach schaue ich kurz im Maskenmobil vorbei, um mich zur Maske anzumelden. Die Produktion hat mehrere Straßen abgesperrt, um ausreichend Platz für all die Wohnmobile von Darstellern, Masken-, Kostümbildnern und Caterern zu schaffen. Wieder einmal wird mir bewusst, wie aufwendig es ist, einen Film zu drehen.

Bevor ich in die Maske muss, rufe ich noch schnell Lena an.

»Ich hab Angst, Fehler zu machen«, sage ich. »Mir ist schon ganz flau im Magen.«

»Dann nutz das, Annabelle! Dieses Gefühl, nicht genau zu wissen, wie du dich in der Situation verhalten sollst, passt doch zu der Szene.«

Sie hat recht. Eigentlich ganz einfach! Aber für mich eben noch keine Selbstverständlichkeit. Zu lange habe ich nur kleine Rollen gespielt. Die Angebote für eine 1,80 Meter große Schwarze Schauspielerin sind in Deutschland bislang rar.

»Uuuund bitte«, ruft Burhan.

Die Klappe wird geschlagen, es geht los.

Francis (Welket Bungué) hämmert an Evas Tür; er will zu seiner großen Liebe Mieze (Jella Haase), die nach einem Streit mit Francis Zuflucht bei Eva gesucht hat. Eva öffnet die Tür, sagt, er solle Mieze in Ruhe lassen. Der Dialog ist intensiv, ich trete ein in die Figur der Eva, sehe den Schmerz in Francis’/Welkets Augen. Ich will Mieze beschützen, aber ein wenig Berechnung schwingt auch mit, weil ich immer noch hoffe, dass sich Francis für mich entscheidet. Dann aber akzeptiere ich, dass die Liebe zwischen Francis und Mieze einfach zu stark ist, und trete von der Tür zurück, um Mieze vorbeizulassen. Ich gebe den beiden den Raum, den sie brauchen.

»Danke!«, ruft Burhan. »Wir drehen noch eine.«

Die Gänge haben noch nicht ganz gesessen. Wie wir uns auf unsere Positionen bewegen und wo diese genau sein müssen, damit Kameramann Yoshi jeden optimal einfangen kann, muss nachkorrigiert werden. Und auch die Intensität soll an einigen Stellen höher, an anderen niedriger geschraubt werden. Welket, Jella und ich gehen kurz in uns, dann warten Jella und ich wieder hinter der verschlossenen Tür auf die nächste Klappe. Wir sind entspannt, fühlen uns wohl miteinander. Ich horche an der Tür. »Uuuund bitte«, ruft Burhan, und gleich danach: »Cut!« Getrappel im Treppenhaus. Ich mache die Tür auf. Kinder aus einem der oberen Stockwerke stürmen an Welket vorbei, der sich rasch abwendet, um nicht seine Konzentration zu verlieren. Diese Szene ist besonders anspruchsvoll, da hochemotional, schließlich will er seine große Liebe Mieze zurückgewinnen. Wir warten ab, bis wieder Ruhe eingekehrt ist. Die Maskenbildnerinnen checken, ob noch alles sitzt, die Kostümbildnerinnen zupfen hier und da etwas zurecht. Dann sind wir drehfertig. Ich schließe die Tür. Da ertönt schon Burhans »Uuund bitte!« …

Wir drehen die Szene ein paarmal. Im Mittelpunkt steht der Dialog zwischen Mieze und Francis, in welchem er um ihre Liebe fleht und sie ihm ihre Ängste schildert.

Mein Verhältnis zu Burhan Qurbani ist von Anfang an gut gewesen. Ich mag seine trockene, sensible und oftmals verschrobene Art sowie seine Präzision. Als Deutscher mit afghanischen Wurzeln schlägt er eindrucksvoll die Brücke zwischen dem historischen Romanstoff und den gegenwärtigen Konflikten in Berlin. Gekonnt konturiert er die einzelnen Charaktere, gibt jeder Figur ihren gerechtfertigten Platz in seiner Erzählung. Seine Besetzung, bestehend aus Welket Bungué als Francis/Franz, Jella Haase als Mieze, Albrecht Schuch als mephistophelischer Reinhold, Joachim Król als Pumps und Nils Verkooijen als Transgender Berta, verschmilzt zu einem stimmigen Ganzen. Burhan führt mit leichter Hand, während Kameramann Yoshi den Tanz der Figuren cineastisch wertvoll einfängt. Schon an diesem ersten Drehtag habe ich das Gefühl, Teil von etwas Besonderem zu sein. Aber mein nächster Termin mit Lena steht bereits fest, denn von nun an werden meine Szenen komplexer, muss ich noch tiefer eintauchen und mehr von mir preisgeben.

Das Klettergerüst in unserem Garten war für mich das Größte; ich genoss es, die Welt kopfüber zu betrachten, am liebsten durch eine bunte Brille. Hätte es nicht so viel anderes zu entdecken gegeben, wäre ich oft stundenlang dort hängen geblieben, während Maren und Britta um mich herumwuselten. Flink und angstfrei, wie ich war (und bin), kletterte ich aber auch auf jeden Baum in der näheren Umgebung. Im Spätsommer am liebsten auf Pflaumenbäume. Was gibt es Besseres als frisch gepflückte süße Pflaumen? Mit dem Segen der Nachbarin schleppten wir Kinder die Pflaumen auch tütenweise nach Hause, damit man uns daraus Pflaumenkuchen mit knusprigen Streuseln zauberte.

In den ersten Jahren teilten Ousi und ich uns ein großes Zimmer mit einem Etagenbett, denn solange wir klein waren, fanden wir das großartig, obwohl wir ständig stritten wie die Rohrspatzen. Vor allem um das Fernsehprogramm. Nicht auszudenken, wenn es mehr als drei Programme gegeben hätte. Nur bei Sesamstraße waren wir uns einig. Da Fernsehapparate damals noch keine Fernbedienung hatten, fungierte ich als Ousis Fernbedienung: Er sagte mir, in welches Programm ich umschalten sollte, weigerte ich mich, boxte er mir auf den Arm, woraufhin ich schimpfend aufstand und umschaltete. So nervig! Aber wir hingen aneinander, und brauchte ich einen Beschützer, war mein Bruder immer zur Stelle. Zum Beispiel wenn seine Kumpels es wagten, sich über seine kleine Schwester lustig zu machen. Dann ging Ousi sofort dazwischen und rief: »Hey … Lasst Anna in Ruhe!« In solchen Momenten liebte ich meinen großen Bruder noch mehr als sonst.

Als ich fünf Jahre alt wurde, durften Ousi und ich uns einen Hund aussuchen. Die Wahl fiel auf Dolly, eine hübsche braune Cockerspanieldame. Sie eroberte unsere Herzen im Sturm, aber auch die aller anderen Menschen, die ihr begegneten. Dass ein quirliger Jagdhund erzogen werden muss, entging uns allerdings, und so beherrschte Dolly nur das Allernötigste wie »Sitz!«, »Platz!« und – zur allgemeinen Belustigung – »Gib Pfötchen!«. »Bei Fuß!« hingegen klappte überhaupt nicht; Dolly zog immer an der Leine, als hinge ihr Leben davon ab, schneller als alle anderen zu sein. Dass sie ihr Leben dabei nicht aushauchte, grenzte fast an ein Wunder, so wie sie jedes Mal röchelte. Und Dolly liebte Picknicke, besonders die Leckereien fremder Leute. Hatte sie bei einem Spaziergang mal wieder Hühnchen von irgendeiner Picknickdecke geklaut oder – was sie auch gern tat – ihre Nase unter den Rock einer älteren Dame gesteckt, mussten wir stets so tun, als gehörten wir nicht dazu. Dolly von der Eichenwalde, so ihr vollständiger Züchtername, war eine Hündin von Rang mit null Manieren, aber einer tüchtigen Portion Schalk in ihrem wuscheligen Nacken und von außergewöhnlich friedlichem Gemüt. Wir durften ihr sogar die Ohren über dem Kopf zusammenbinden und ihr eine Pfeife ins Maul stecken, damit sie zu Dolly Sherlock Holmes wurde, oder ihr Kuscheltiere auf den Rücken binden, um sie zu einem Voltigierpferd zu machen. Und riefen wir ihr zu: »Dolly! Sitz, Platz, bei Fuß, gib Pfötchen!«, schmiss sie sich auf den Rücken, wedelte wie wild mit dem Schwanz und erwartete, dass man ihr den Bauch kraulte. Was wir dann auch ausgiebig taten. Dolly war der perfekte Familienhund. Vor allem aber vergötterte sie meine Mutter. Jeden Mittag legte sie sich vor unserem Haus mitten auf die Straße und wartete darauf, dass ihr Frauchen von der Schule zurückkehrte – in dem hässlichsten Ford Taunus, den man sich vorstellen konnte! Heute ein Kultauto, fanden wir die dunkelviolette Karre einfach nur schlimm. Aber sie hat sich bewährt: Als Dolly eines Sommers sechs Welpen zur Welt brachte, behielten wir zwei von ihnen, packten alle drei Hunde in den Fußraum des Beifahrersitzes und kutschierten nach Südfrankreich zum Camping. Die Kupplung des Fords war zwar eine Katastrophe, seine Ausmaße jedoch beeindruckend; nebst drei Hunden und meiner Mutter passten Zelte, Gepäck, Kissen, Kuscheltiere, Ousmène und ich locker hinein.

Meine Mutter war ein großer Frankreichfan, und wir Kinder fanden die schattigen Campingplätze, auf die wir oft zusammen mit Marens Familie fuhren, super. Die Luft auf diesen Plätzen in Saint-Girons-Plage war um einiges frischer als an dem breiten weißen Sandstrand hinter den Dünen, wo der Atlantik unaufhörlich seine Wellen ans Land spülte. Der Sandboden unter den schlanken Seekiefern war mit Nadeln übersät, sodass es federte, wenn wir darüberliefen. Mir kam es immer so vor, als lebten wir ein paar Wochen lang an einem verwunschenen Ort. Hier schienen die Geräusche gedämpfter, die Farben wie von einem leichten Schleier überzogen und das Sonnenlicht fiel in schrägen Strahlen durch die grünen Nadelbäume, wenn wir Kinder kreischend mit den Hunden um die Zelte tobten. Zwischen die duftenden Pinien spannten wir Hängematten, kochten auf unseren kleinen Gaskochern und aßen Baguette mit Crème fraîche. Dass Ousmène und ich auch hier die einzigen Schwarzen Kinder waren, merkten wir höchstens daran, dass man uns oft »Schokokinder« nannte, da wir in der Sonne natürlich noch dunkler wurden. Das störte mich aber überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich fand Schokolade so lecker, dass ich gar nicht auf die Idee kam, es könne eventuell negativ gemeint sein.

Mein Bewusstsein für meine Hautfarbe schärfte sich erst, als ich in die Schule kam. Vor allem weil meine Mutter uns einbläute: »Ihr müsst unbedingt gute Noten schreiben, damit euch niemand nachsagen kann, dass ihr Schwarz und deshalb dumm seid.« Praktischerweise fiel Ousi und mir die Schule immer leicht; wir brauchten gar nicht viel zu machen, um Neues zu lernen und Sachverhalte zu kapieren. Außerdem brachten wir nicht nur gute Noten nach Hause, sondern waren auch noch echte Sportskanonen. Diese Kombination sollte mir so manchen Weg ebnen … Hinzu kam, dass ich früh selbstständig sein musste und lernte, mich auf mich selbst zu verlassen. Meine Mutter, die stets darauf bedacht war, dass es Ousmène und mir materiell an nichts fehlte, litt darunter, alleinerziehend zu sein, auch wenn sie zweifelsohne einen guten Job gemacht hat, sonst wären wir nicht zu denen geworden, die wir sind. Dass Marens Familie nebenan lebte, entlastete sie sehr, zumal wir viele fröhliche Stunden an deren gemütlichem Esstisch verbrachten. Mein Bruder, schon damals die geniale Mischung aus Überfliegerhirn und Entertainer, erzählte Witze, bis uns vor Lachen der Bauch wehtat, oder wir spielten Monopoly, Mensch ärgere dich nicht! oder das Kartenspiel Mau-Mau. Manchmal malten oder bastelten wir auch auf dem Fußboden im Wohnzimmer. Im ersten Stock hatten Marens Eltern außerdem ein kleines Zimmer zum Austoben freigegeben. Dort durften wir alles, aber auch wirklich alles mit Fingerfarben bemalen. Und für die Fensterscheiben bekamen wir abziehbare, herrlich leuchtende Farben. So dauerte es natürlich nicht lange, bis unsere kunterbunten Gemälde schichtenweise jede Wand des Zimmers zierten. Schon als kleines Kind liebte ich es zu malen. Ganz besonders Hähne und ihre farbenfrohen Schwanzfedern. Davon gibt es zig Bilder! In solchen Momenten konnte sogar ich mal ruhig und fokussiert am Tisch sitzen und all den stolzen Hähnen die schillerndsten Schwanzfedern malen. Manchmal war ich so vertieft in die Farben, dass mir Marens Vater einen Küchenwecker vor die Nase stellte, bei dessen schepperndem Klingeln ich vor Schreck fast vom Stuhl kippte. Das klappte jedes Mal und sorgte bei ihm und den anderen für erneute Lachanfälle. Diesen Wecker stellten er oder Elke auch ab und zu auf fünf Minuten, in denen ich mal versuchen sollte, nicht zu kippeln. Das machte ich als geborener Zappelphilipp mit Vorliebe, wenn ich nicht gerade malte.

Dann kam der große Tag. Schon am Abend vorher war ich total aufgeregt gewesen und hatte kaum einschlafen können. Denn ab morgen würde ich kein Kindergartenkind mehr sein. So schnappte ich mir denn auch am nächsten Morgen als Erstes die prall gefüllte Schultüte. Ein wunderschönes Exemplar, weiß mit einem roten Rand aus gehäkeltem Garn. Ich war stolz wie Oskar und freute mich riesig auf die Schule.

1Die Kaurimuschel (biologisch korrekt ist Kaurischnecke) hatte früher in vielen asiatischen und afrikanischen Ländern eine große Bedeutung als Tauschmittel, Schmuck und Talisman.

2Ethnische Gruppe in Kamerun.

3Der Boubou ist eine locker fallende Bekleidung nord- und westafrikanischer Männer; es gibt aber auch Variationen für Frauen.