Читать книгу Публичные фигуры. Изобретение знаменитости (1750–1850) - Антуан Лилти - Страница 3

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Глава первая

Вольтер в Париже

ОглавлениеВ феврале 1778 года Вольтер, которому было тогда восемьдесят три, решил посетить Париж после тридцати лет отсутствия. Его приезд вызвал у парижан невиданный прилив энтузиазма. Все писатели, какие только были в городе, поспешили воздать почести «фернейскому патриарху», все парижские аристократы из кожи вон лезли, чтобы увидеть человека, чье имя было известно всей Европе. Участились визиты к маркизу де Вийету, у которого остановился Вольтер. Писателя с большой помпой приняла Французская академия. Бенджамин Франклин просил его благословить своего внука. Кульминацией в этой череде торжеств стала импровизированная церемония в театре Ко-меди Франсез, куда Вольтер прибыл на представление его трагедии «Ирена». В присутствии ликующей публики бюст Вольтера прямо на сцене был увенчан лавровым венком, при этом одна из актрис театра декламировала стихи в его честь. Обычно данный эпизод считают символом «писательского триумфа», моментом, когда престиж философов-просветителей в обществе и культуре вознесся на небывалую высоту, когда они, избавившись от господства традиции, стали воплощать собой нерелигиозную духовную силу, которой суждено будет окончательно восторжествовать в эпоху романтизма[16]. Таким образом, увенчание бюста Вольтера лавровым венком воспринимается как своеобразная репетиция официальной церемонии, которой в 1791 году сопровождался перенос его останков в Пантеон: первое публичное чествование, дань уважения великому человеку со стороны народа. В том же роде склонны трактовать этот эпизод и историки литературы, называя его «триумфом» и «апофеозом»[17].

Но все ли здесь так очевидно? История с «коронацией» звучит слишком красиво, чтобы быть правдой. И потом, ее каноническая версия, повторяемая уже два с половиной века, основана главным образом на рассказах близких Вольтеру людей, стремящихся представить сцену в выгодном для их кумира свете[18]. Между тем некоторые современники не скрывали иронического к ней отношения. Противники просветителей, уязвленные успехом старого недруга, громогласно ею возмущались[19]. И другие участники культурной жизни, не имевшие против Вольтера предубеждений религиозного или политического характера, говорили о «коронации поэта» в скептическом, насмешливом или даже откровенно враждебном тоне. Луи Себастьен Мерсье, тонкий знаток театральной жизни, писал в своих «Картинах Парижа»: «Эта знаменитая коронация была в глазах всех здравомыслящих людей не более чем фарсом»[20]. Он не только не впечатлен зрелищем, он видит в нем лишь «шутовскую выходку», которая, хоть она и устроена восторженными почитателями Вольтера, вредит его престижу, поскольку изображение писателя оказывается беззастенчиво выставлено на всеобщее обозрение: «Любопытство, принявшее форму эпидемии, побуждало рассматривать его лицо, как будто душа писателя живет не в созданных им книгах, а на его физиономии». Вместо апофеоза и триумфа Мерсье видит лишь уродливо-комичный фарс, во время которого на великого писателя обрушиваются неистовые аплодисменты и неуместные своей фамильярностью знаки внимания. Неприятие Мерсье вызывает не сам факт оказания Вольтеру почестей, а лишь их форма, которая превратила автора «Эдипа» в забаву для толпы, приветствующей его как какого-нибудь комедианта – иступленно, но без подлинного почтения.

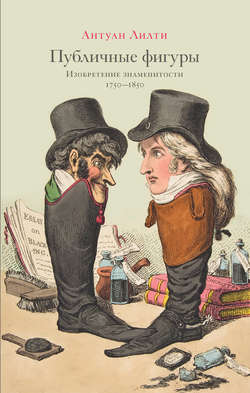

Коронация бюста Вольтера 30 марта 1778 года в Комеди Франсез. Гравюра по рисунку Жана Мишеля Моро-младшего. 1782

Театральная сцена и правда могла показаться не вполне подобающей ареной для триумфа. Если театр по определению был местом действия героев, ищущих славы, – персонажей трагедийного жанра, в котором Вольтер много лет оставался непревзойденным мастером, – он также служил местом, где создавались и разрушались репутации авторов и актеров, чью судьбу решал суд зрителей, происки конкурентов, свист недовольных; театр был в равной мере пространством светских контактов элит и грубых забав простонародья, местом, где полиции стоило больших усилий обеспечивать общественный порядок; он был, наконец, центром формирования будущей культуры знаменитости, главными действующими лицами которой выступали актеры и актрисы, невзирая на отсутствие у них социального статуса. «Триумф» 30 марта 1778 года отнюдь не был официальной и торжественной церемонией, напоминая скорее разудалый народный праздник, подобие маскарада; неизвестно, понравился ли он самому Вольтеру. Вероятно, тот сознавал некоторую нелепость ситуации: когда маркиз де Вийет возложил ему на голову лавровый венок, он тут же, не обращая внимания на аплодисменты, его снял[21]. Прилично ли получать при жизни такие почести?

Сцена с лавровым венком напоминает известный эпизод из истории литературы, хорошо знакомый людям эпохи Просвещения: речь идет о «коронации» Петрарки на Капитолии в 1341 году[22]. Но увенчание лаврами Петрарки было по-настоящему торжественной церемонией, в которой участвовал представитель короля Роберта Неаполитанского, одного из крупнейших меценатов своего времени. Союз между прославленным монархом и знаменитым поэтом, столь распространенный во всей Европе вплоть до начала правления Людовика XIV, во времена Вольтера переживал кризис, и писатель знал это лучше, чем кто-либо. Но могла ли публика Комеди Франсез заменить собой короля? Не дискредитировала ли она автора? Не была ли карикатурная церемония в театре похожа скорее на бенефис какой-нибудь актрисы или певички, чем на чествование великого поэта?

В тот день в лице Вольтера странным образом соединились репутация автора «Генриады» и «Эдипа», знаменитость фернейского изгнанника, чьи поступки и мнения были известны всей Европе, и, наконец, слава, будущая слава великого человека, которым он уже был для его поклонников, классика, которым ему еще предстояло стать. Поскольку Вольтер для нас – воплощение величайшего писателя эпохи Просвещения, первым из литераторов удостоившегося погребения в Пантеоне, мы видим в этом эпизоде лишь начало пути к посмертной славе. Но самому Вольтеру и его современникам ситуация представлялась менее однозначной. Можно ли было в интересе, проявляемом обществом к его персоне, разглядеть предзнаменование грядущей славы? Задача сложнее, чем это кажется нам сейчас, a posteriori; чтобы с ней справиться, надо было понимать связь между прижизненной знаменитостью человека и его образом, остающимся у потомства, поскольку только он может гарантировать вечную славу.

16

Bénichou P. Le sacre de l’écrivain. Paris, 1973.

17

В подробной биографии Вольтера, вышедшей под редакцией Рене Помо, соответствующая глава называется «Триумф». Проведя параллель с триумфами римских императоров, Помо пишет: «Король поэтов, возведенный на престол самими поэтами, получивший от современников хартию на бессмертие, сам присутствовал при своем апофеозе» (Voltaire en son temps. Oxford, 1997. Vol. V. On a voulu l’enterrer, 1770–1791. P. 298). Жан-Клод Бонне в книге «Рождение Пантеона. Эссе о культе великих личностей» (Bonnet J.-C. Naissance du Panthéon, essai sur le culte des grands hommes. Paris, 1989. P. 236–238) тоже говорит о триумфе Вольтера и о его «прижизненном апофеозе». О погребении писателя в Пантеоне в 1791 г. см.: De Baecque A. Voltaire ou Le corps du souverain philosophe // De Baecque A. La Gloire et l’Effroi: Sept morts sous la Terreur. Paris, 1997. P. 49–75.

18

«Литературная корреспонденция» Гримма и Мейстера посвящает этому эпизоду пространную статью, которая затем многократно перепечатывается; свою версию событий представил и секретарь Вольтера Вагнер.

19

McMahon D. Enemies of the Enlightenment: The French counter-Enlightenment and the making of modernity. New York, 2001. P. 5.

20

Mercier L. S. Triomphe de Voltaire // Mercier L. S. Tableau de Paris: 2 vols. Paris, 1994. Vol. I. P. 266.

21

«Появился г-н Бризар с лавровым венком в руках, и г-жа де Вийетт возложила его на голову великого философа, который, впрочем, вскоре с себя его снял, невзирая на протесты публики, чьи неистовые хлопки и крики, звучавшие со всех концов залы, были поистине громоподобны» (Correspondance littéraire, philosophique et critique par Grimm, Diderot, Raynal, Meister, etc. / éd. M. Tourneux. Paris, 1880. T. XII. P. 70).

22

Об этом событии никогда не забывали. Титон дю Тийе упоминает его в своем «Опыте о почестях и памятниках, коих удостоивались великие ученые» (1734). Мерсье посвящают ему главу в «Картинах Парижа», озаглавленную «Мой ночной колпак». Триумф Корины в Пантеоне в одноименном романе мадам де Сталь (1807) тоже имплицитно отсылает читателя к этому эпизоду. См.: Bonnet J.-C. Naissance du Panthéon... P. 330.