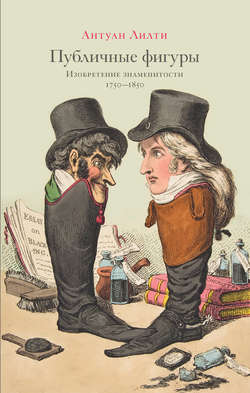

Читать книгу Публичные фигуры. Изобретение знаменитости (1750–1850) - Антуан Лилти - Страница 6

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Глава вторая

Общество спектакля

ОглавлениеГородские общества Старого порядка подчинялись законам представительства. Отправление власти требовало зрелищ и ритуалов, разнообразных сложных представлений, начиная с въезда в город короля и заканчивая дворцовыми праздниками. Культура аристократии, сохранявшей привилегированное положение, ставила ценность индивида в зависимость от его общественного статуса. Простолюдин и придворный сознавали, что каждый из них играет определенную роль, воплощает определенный статус, и никому бы не пришло в голову противопоставлять своему публичному образу подлинную, «настоящую» внутреннюю сущность. К такому представлению о социальной игре хорошо подходит метафора theatrum mundi: жизнь – это представление, вечный спектакль, где каждый должен действовать в соответствии с предписанной ему ролью. Рост городов в XVIII веке, появление густонаселенных мегаполисов вроде Парижа и Лондона, а также Неаполя и Венеции, где жителям приходилось все время взаимодействовать с незнакомыми людьми, в первое время лишь усиливали подобное положение вещей: в теорию о социальном человеке, играющем определенную роль и озабоченном впечатлением, какое производит на зрителей его игра, была привнесена свежая струя. Из пьесы, за которой с небес следит лишь Господь Бог, theatrum mundi превратился в спектакль, где люди представляли себя друг другу[52].

Хотя все люди были актерами, некоторые имели на это звание больше прав, чем другие: они занимались этим делом профессионально. Театр не сводился больше к представлениям на тему страстей Христовых, разыгрывавшимся на папертях церквей во время религиозных праздников, или к дворцовым спектаклям, предназначенным для монарха и его окружения; он сделался специфически городским видом развлечения. С середины XVII века во всех главных европейских столицах и постепенно в крупных провинциальных городах начали появляться постоянные публичные театры. Оперы, комедии, комические оперы, равно как и ярмарочные представления, собирали многочисленную и не всегда однородную публику, состоявшую из знати, буржуа и даже простонародья (в Париже представители этого сословия теснились в партере Комеди Франсез). В Европе XVIII века театральные представления стали одним из важнейших атрибутов городской культуры.

Всеобщее увлечение театрами вызвало критическую реакцию двоякого рода. Во-первых, критике подвергались искусственность и фальшь той модели социальной жизни, в которой каждый вынужден играть определенную роль; во-вторых, изобличалась порча нравов, вызванная успехом театров. Представители обоих направлений сходились в неприятии пагубного влияния на человека современных городов. Утверждающийся идеал аутентичной личности, в основе которого лежало представление об «эмоциональном» и «искреннем» человеке, требовал отказа от разделения людей на профессиональных актеров, получавших деньги за имитацию чувств, и пассивных зрителей, завороженных этим подражанием жизни. Жан-Жак Руссо, самый непримиримый из критиков сцены, противопоставлял ей простые деревенские праздники, где все активно участвуют в коллективном излиянии чувств[53].

Как известно, критике театра и зрелищ с позиций приверженцев «подлинной» личности уготована долгая история. Мы обнаруживаем признаки такой критики в эпоху романтизма. Новый импульс ей придает развитие в XX веке аудиовизуальных медиа, способствующих увеличению разрыва между зрителем и предлагаемыми ему образами. В наиболее радикальной форме эту критику выразил Ги Дебор в книге, которую можно определить как гремучую смесь неомарксизма и черной романтики. Написанная в классическом стиле, который нередко пародирует труды моралистов «великого века», а иногда повторяет особенности авторской манеры Руссо, эта книга переформатирует Марксову идею о товарном фетишизме, применив ее для критики медиаобразов. Феномен знаменитости, составляющий основу современных механизмов зрелищности, объявлен одним из наиболее характерных атрибутов общества спектакля. «Звезда» определяется как «зрелищное представление живого человека», воплощенное отрицание индивидуальности; звезды олицетворяют стили жизни, типы характера, формы личностного роста, которые стали недоступными отстраненному зрителю, вынужденному влачить жалкое и бессвязное существование[54].

Сегодня, в эпоху расцвета культуры знаменитости, подобная критика, которую зачастую отделяют от ее антикапиталистического посыла и сводят к простому лозунгу, превратилась в набор ничего не значащих клише. Впрочем, сама формула Дебора не утратила ценности, напоминая, что «медийная» экономика, которая наполняет публичное пространство знаменитыми фигурами, ведет свое происхождение от городских спектаклей XVIII века, где появились первые звезды. Комедианты, певцы, танцоры постоянно находились на виду у публики; на этих публичных выступлениях строилась их социальная жизнь. Те, что мелькали больше других, сделались настоящими публичными фигурами, известными за пределами зрительного зала: их имена все знали, портреты тиражировались, частная жизнь становилась объектом всеобщего интереса. Моя задача в этой главе – показать, какие социальные и культурные преобразования привели к появлению звезд.

52

Apostolides J.-M. Le roi-machine: Politique et spectacle. Paris, 1981. P. 136; Marin L. Le portrait du roi. Paris, 1981; Sennett R. The fall of public man. New York, 1974; Sennett R. Les tyrannies de l’intimité. Paris, 1979; Habermas J. L’Espace public…

53

Jean-Jacques Rousseau, citoyen de Genève à M. D’Alembert, de l’Académie farnçaise, de l’Académie des Sciences de Paris, de celle de Prusse, de la Société Royale de London, de l’Académie Royale des Belles-Lettres de Suède et de l’Institut de Bologne. Amsterdam, 1758. Cм. также: Rousseau, politique et esthétique: Sur la «lettre à d’Alembert» / Baschofen B., Bernardi B. (dir.). Lyon, 2011.

54

Debord G. La Société du spectacle // Debord G. Ceuvres. Paris, 2006. P. 785.