Читать книгу Kardinäle, Künstler, Kurtisanen - Arne Karsten - Страница 12

Der Botschafter und der Mörder

ОглавлениеInnozenz X. schäumte vor Wut. Selbst seinen engsten Mitarbeitern, jenen Angehörigen der famiglia, die täglich mit ihm zu tun haben und deshalb an die cholerischen Zornesausbrüche des Papstes nachgerade gewöhnt sind, hatte das heutige Schauspiel die Sprache verschlagen. Dabei war der Tagesbeginn zunächst scheinbar friedlich und formvollendet gewesen. Der französische Botschafter Henry d’Étampes-Valençay hatte sich zur Audienz im Quirinalspalast eingefunden, mit jenem pompösen Gefolge, das ein Vertreter der französischen Krone sich und seinem Herrn schuldig zu sein glaubte, und vielleicht sogar noch ein wenig mehr. Denn die Beziehungen zwischen dem regierenden Papst Innozenz X. Pamphili und Frankreich waren schlecht. In Paris warf man ihm die einseitige Begünstigung der Spanier vor, mit denen die Franzosen um die Vorherrschaft in Europa kämpften, wie auch um den größeren Einfluss an der römischen Kurie. Innozenz X. seinerseits betrachtete die französischen Versuche, die Politik des Papsttums zu beeinflussen, als unerträgliche Anmaßung.

Kein Wunder also, wenn sein Verhältnis zu d’Étampes-Valençay alles andere als herzlich war. Und der Botschafter tat nichts, um es zu verbessern. Im Gegenteil: auch bei dieser Audienz hatte er die endlosen Höflichkeitsrituale, die ein Gespräch mit dem Papst einzuleiten pflegten, in einem von ihm zur Perfektion entwickelten Ton provokativer Arroganz vorgetragen, der den ohnehin leicht erregbaren Papst zur Weißglut trieb. Und dann war das Gespräch auch noch auf die Barberini gekommen!

Innozenz’ X. direkter Vorgänger auf dem Stuhl Petri, Urban VIII., aus dem Hause Barberini, hatte sich seiner eigenen Familie gegenüber nicht anders benommen als die übrigen Päpste des 16. und 17. Jahrhunderts: großzügig. Das war nicht nur normal, sondern wurde von den Zeitgenossen sogar als moralisch anständiges Verhalten gewertet, schließlich konnte eine Karriere an der Kurie nur gelingen, wenn sie von der ganzen Familie getragen wurde. So war es nicht mehr als recht, sich dafür erkenntlich zu zeigen, wenn man zu höchsten Würden aufgestiegen war. Freilich durfte diese Erkenntlichkeit, um moralisch geboten oder auch nur vertretbar zu erscheinen, gewisse Grenzen nicht überschreiten, und Urbans Verwandtenförderung hatte alles bisher Dagewesene in den Schatten gestellt. Der Grund dafür lag weniger in besonders rücksichtslosen Bereicherungsmethoden als in der ungewöhnlich langen Dauer des Barberini-Pontifikates: Einundzwanzig Jahre lang flossen kirchliche und staatliche Einnahmen des Papstes zum guten Teil in die Taschen seiner drei Neffen, der Kardinäle Francesco und Antonio sowie Don Taddeos, der nach der Heirat mit Anna Colonna, aus ältestem römischen Adel stammend, der weltliche Chef des Hauses war.

Reich und mächtig also waren die Barberini während der Herrschaft ihres Familienpapstes geworden – und hatten sich dabei unvermeidlicherweise eine Vielzahl von Feinden geschaffen, die nur darauf warteten, den Parvenüs die Grenzen zeigen zu können. Die Gelegenheit kam mit dem Tod Urbans VIII. und der Wahl seines Nachfolgers. Jetzt schlug die Stunde all der Zurückgesetzten, Benachteiligten, Verbitterten, die einundzwanzig Jahre lang im Schatten gestanden hatten. Die Frage nach dem Verbleib astronomischer Summen wurde gestellt, immer lauter, immer drängender. Im Sommer 1645 setzte der neue Papst Innozenz X. eine Untersuchungskommission ein, und kurz danach gelangte der besonders kompromittierte Kardinal Antonio Barberini zu der Überzeugung, dass es klüger sei, sich aus dem Staub zu machen. Bei Nacht und Nebel verließ er ohne päpstliche Genehmigung Rom. Es war eine kaum noch bemäntelte Flucht. Seine Brüder hielten ein wenig länger aus, aber im Januar 1646 flüchteten auch sie gen Frankreich. Am Hof des französischen Königs hofften sie auf Asyl, hatten sie doch in den Jahren ihrer Herrschaft stets ein gutes Verhältnis zu Frankreich gepflegt. Nicht nur eine Pikanterie am Rande, sondern aufschlussreich für die gesellschaftlichen Strukturen der Epoche ist der Sachverhalt, dass es sich bei jenem französischen Premierminister, in dessen Schutz sich die Barberini flüchteten, um eine ihre ehemaligen Kreaturen handelte. Jules Mazarin war nämlich als Giulio Mazzarini geboren worden und hatte seine steile politische Karriere als Angestellter der Barberini begonnen, ehe er, gewiss aufgrund der interessanteren Aufstiegschancen, in den Dienst der französischen Krone gewechselt war. Nunmehr konnte er sich als Protektor seiner ehemaligen Herren bewähren – oder aufspielen.

In jedem Fall war Mazarin von dieser Konstellation begeistert. Mit den Barberini hatte er einen hervorragenden Vorwand im Hause, sich in die Politik des Kirchenstaates einmischen zu können, und das tat er mit großer Entschlossenheit. Seine Politik zielte darauf, den Papst zu einer Amnestierung der Barberini zu bewegen: damit würde alle Welt sehen, wie weit die französische Macht reichte. Umgekehrt wollte Innozenz X. genau aus diesem Grund von Amnestie nichts wissen. Er war der Herr im Kirchenstaat und nicht im mindesten gesonnen, sich von anderen Mächten in innere Angelegenheiten hereinreden zu lassen.

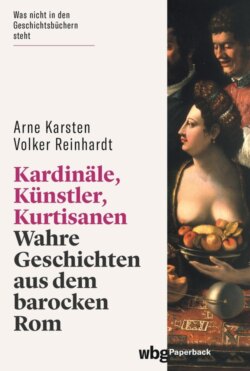

Diego Velázquez, Porträt Papst Innozenz’ X. Pamphili, Galleria Doria-Pamphilj, Rom

Diego Velázquez, als spanischer Hofmaler wiederholt in Italien, schuf das Porträt des Pamphili-Papstes im Jahre 1650. In der Wahl des Malers drückte sich nicht zuletzt die politische Ausrichtung des Papsttums in diesen Jahren aus: Innozenz X. (1644–1655) setzte zu Beginn seiner Herrschaft eindeutig auf ein gutes Verhältnis zu Spanien; entsprechend schlecht entwickelten sich die diplomatischen Beziehungen zu Frankreich. Eindrucksvoll kommt in dem Bild die Verschlagenheit des für seine Stimmungsschwankungen und unkontrollierten Wutausbrüche berüchtigten Pontifex zum Ausdruck, der bei der Enthüllung des Bildes gesagt haben soll: „Troppo vero“ – „Zu wahr!“

Kein Wunder also, dass Innozenz X. auf die Ausführungen des Botschafters d’Étampes-Valençay mit Unwillen reagierte, als man auf die Barberini-Affäre zu sprechen kam. Das war allerdings nicht der einzige Grund für seinen Wutanfall. Vielmehr hatte der Papst vor ein paar Tagen erfahren, dass d’Étampes im Botschaftsgebäude einem lange gesuchten Berufskriminellen und mehrfachen Mörder Unterschlupf gewährte. Das klingt für unsere Ohren unglaubwürdig, war aber im Rom des 17. Jahrhunderts nicht gar so sensationell. Wenn man dem päpstlichen Stadtherren die Grenzen seiner Macht vor Augen führen wollte, war die Beherbergung von Kriminellen keine schlechte Methode. So dachte sich auch d’Étampes und ließ für den Banditen sogar einen versteckten Verschlag zimmern. In den folgenden Wochen war die Gegend um die französische Botschaft ein gefährliches Pflaster. Eines Morgens fanden Passanten im Morgengrauen vor dem Tritonenbrunnen einen abgeschlagenen Kopf, der so entsetzlich zugerichtet war, dass er nicht einmal identifiziert werden konnte. Wenig später wurde ein Soldat der päpstlichen Truppen in derselben Gegend umgebracht.

Schließlich aber kamen die päpstlichen sbirri (wörtlich: Häscher, die frühneuzeitlichen Vorläufer der Polizei im Kirchenstaat) dem Banditen auf die Schliche. Auf seinen Kopf war inzwischen die beachtliche Summe von 300 scudi ausgesetzt, etwaigen Denunzianten vollkommene Anonymität zugesichert worden. Unter diesen Umständen waren sogar einige Botschaftsangestellte zur Aussage bereit, die nicht nur die Anwesenheit des Verbrechers bestätigten, sondern den Bütteln des Papstes auch noch sein Versteck verrieten, „denn um das Kopfgeld zu bekommen kümmerte man sich nicht um die Schande, für einen Verräter gehalten zu werden und einen Rebellen gegen seinen Herrn“.

Innozenz X. war sich seiner Sache also zu Recht sicher, als er in seiner Wut dem französischen Botschafter an den Kopf warf: „Nehmt zur Kenntnis, dass wir Berichte und Beweise haben, dass sich in Eurem Palast Verbrecher aufhalten!“ Und wie hatte d’Étampes darauf reagiert? Nicht etwa mit Verlegenheit oder gar einer Entschuldigung, sondern mit entrüstetem Leugnen! Dergleichen war unerhört? Innozenz verlor den Rest seiner Fassung. Es fehlte nicht viel, und der fünfundsiebzigjährige Greis hätte sich auf sein Gegenüber gestürzt. Die Audienz endete mit der brüsken Verabschiedung d’Étampes, und noch bevor der Botschafter den Quirinalspalast verlassen hatte, rief der Papst den Chef der Stadtverwaltung, den governatore di Roma, Monsignore Girolamo Farnese, zu sich. Hier galt es, ein Exempel zu statuieren, und zwar ein weithin sichtbares. Wenn d’Étampes-Valençay glaubte, er könne den päpstlichen Ordnungskräften auf der Nase herumtanzen, so würde es höchste Zeit, ihn eines Besseren zu belehren!

Der Plan, den der greise Papst und der governatore di Roma nun fassten, war ebenso schlicht wie spektakulär: er sah nicht weniger als die Erstürmung der französischen Botschaft vor, mithin die Verletzung der diplomatischen Immunität, um den Verbrecher festnehmen zu können. Zu diesem Zweck würde man nicht nur ein paar sbirri losschicken, sondern ihnen zur Rückendeckung 150 Mann der päpstlichen Garde mitgeben. Die Soldaten waren in drei Gruppen zu 50 Mann aufzuteilen. Jede Gruppe hatte eine der Zugangsstraßen zur Botschaft zu sperren und erhielt zu diesem Zweck auch gleich noch ein leichtes Feldgeschütz. War die französische Botschaft auf diese Weise isoliert, sollten die sbirri ohne Vorankündigung das Tor des Palazzo aufsprengen, das Personal festsetzen und sich auf die Suche nach dem Mörder machen, ihn festnehmen und daraufhin zum Quirinal gehen, um ihn dem Papst vorzuführen. Der würde in diesem Moment gerade d’Étampes zur Audienz empfangen und ihm das menschliche Corpus Delicti zeigen, wenn es an den Fenstern des Audienzzimmers vorbeigeführt wurde. Kein Zweifel, das würde Eindruck machen! Und bei dieser Gelegenheit konnte Innozenz dem Botschafter nicht nur sein Vergehen vorwerfen, sondern den arroganten Kerl auch gleich aus Rom ausweisen.

Gesagt, getan: als d’Étampes einige Tage später erneut zur Audienz erschien, wurde der Plan in die Tat umgesetzt. Die Tore der französischen Botschaft waren kaum gesprengt, als die sbirri auch schon das gesamte Botschaftspersonal festnahmen, damit es nicht etwa den Hausherrn benachrichtigen konnte. Dann machte man sich daran, das beschriebene Versteck zu suchen, wo man den Verbrecher in ahnungslosem Schlaf antraf, ihn sich in aller Eile ankleiden ließ, fesselte und zum Quirinal abführte. Da von Seiten der völlig überraschten Franzosen keinerlei Widerstand geleistet wurde, brauchten die Soldaten nicht einzugreifen und auch der Einsatz der Feldgeschütze in den engen Straßen Roms unterblieb.

Als der Papst die Prozession der sbirri mit dem Delinquenten in ihrer Mitte sah, rief er den Botschafter ans Fenster und machte seine Vorsätze wahr, indem er ihn ins Gesicht einen Lügner nannte, und, besonders tödlicher Vorwurf in der auf Etikette bedachten höfischen Gesellschaft, einen schlechten Edelmann. D’Étampes war tatsächlich für einen Augenblick sprachlos, erst recht als ihm bedeutet wurde, er habe drei Stunden Zeit, um Rom, sechs Stunden, um den Kirchenstaat zu verlassen. Doch war es eher ein Schweigen der Wut als der Beschämung. Kaum in der Botschaft zurück, schickte er einen Eilboten los, der die Nachricht vom Skandal nach Paris bringen sollte. Daraufhin verließ er wie befohlen Rom.

Der Nachrichtenverkehr im 17. Jahrhundert war für unsere Begriffe äußerst langsam; selbst ein hoch bezahlter Eilbote brauchte unter günstigen Bedingungen rund zehn Tage von Rom nach Paris. Es versteht sich, dass d’Étampes der Ansicht war, die Ereignisse würden die Sendung eines solchen rechtfertigen. Die Antwort des französischen Königs kam denn auch rasch, und sie fiel aus, wie d’Étampes es erhofft und erwartet hatte. In hochoffizieller Empörung über die Verletzung der diplomatischen Immunität wurde verlangt, der Papst solle unverzüglich Genugtuung leisten, und zwar indem er zuallererst den Botschafter nach Rom zurückrufe, zweitens die am Übergriff auf die Botschaft beteiligten sbirri öffentlich hinrichten lasse und drittens den governatore der Stadt Rom nach Paris schicke, damit er dort offiziell den König um Entschuldigung bitte.

Der Papst war erneut außer sich. Hatte er nicht mit seiner Polizeiaktion lediglich das Recht, ja die Pflicht eines verantwortungsbewussten Landesherren ausgeübt? War nicht auf dem Botschaftsgelände tatsächlich ein notorischer, steckbrieflich gesuchter Mörder gefasst worden? Und hatte d’Étampes-Valençay schließlich nicht nur mit dessen Aufnahme gegen Recht und Gesetz verstoßen, sondern ihn darüber hinaus auch noch angelogen? Der Wutausbruch war verständlich und ebenso die nächste Reaktion Innozenz’ X. Gegenüber dem Überbringer des französischen Forderungskataloges, Henri Arnauld, Abt von S. Nicola, lehnte er es kategorisch ab, über eine Rückkehr d’Étampes in die Ewige Stadt auch nur zu verhandeln. Die unerträgliche Arroganz und maßlose Unverschämtheit des Diplomaten wolle er an seinem Hof nicht mehr dulden.

Das mochte vielleicht verständlich sein, gefiel aber den führenden Politikern in Paris, zumal dem Kardinal Mazarin, nicht im allermindesten. Die Affäre nahm nunmehr eine bedrohliche Wendung. Frankreich sandte 12000 Mann frischer Truppen zur Belagerung der südtoskanischen Hafenstadt Orbetello, um deren Besitz man sich seit längerer Zeit mit Spanien stritt. Es war bisher ein einigermaßen lustlos geführter Nebenkrieg des ganz Europa erschütternden Konfliktes zwischen den beiden Großmächten, der sich schon einige Jahre matt und ereignisarm in die Länge zog, nun aber mit einem Schlag an Interesse gewann. Denn Orbetello lag ganz in der Nähe des Kirchenstaates. Mazarin ließ dem Papst ausrichten, dass die frischen Truppen für einige Unruhe im Kirchenstaat sorgen könnten, wenn dem König nicht Genugtuung geleistet werde. Das war eine kaum noch verhüllte Kriegsdrohung. In Rom bekam man Angst. Eine Reihe von Kardinälen wies den Papst auf die kaum abschätzbaren Gefahren hin und auch Angehörige des römischen Adels drängten mit Nachdruck auf eine diplomatische Lösung.

Zähneknirschend gab Innozenz X. nach, erklärte sich zu neuen Verhandlungen bereit – und musste feststellen, dass die Franzosen inzwischen eine neue Forderung erhoben: die Amnestierung der Barberini-Brüder! Es war damit endgültig klar, dass die Genugtuungsforderungen für die Verletzung der Botschaftsimmunität nur ein Vorwand für die Demütigung des Papstes war, aber was nützte den Römern alle moralische Entrüstung. Die Macht in Form der stärkeren Bataillone war auf Seiten der Franzosen und hat noch selten nach Recht und Moral gefragt. Wenn der Papst glaubte, längst überholte Suprematieansprüche erheben zu können, so war es aus Sicht des Pariser Hofes höchste Zeit, ihn über die realen Machtverhältnisse aufzuklären.

Die Lektion fiel bitter aus. Innozenz’ X. Kompromissvorschlag, den inzwischen nach Rom zurückgekehrten und weniger belasteten Kardinal Francesco Barberini wieder in seine Ämter einzusetzen, nicht jedoch den besonders frankophilen Antonio, wurde rundweg abgelehnt. Vollständige Rehabilitierung beider Kardinäle, so lautete die kategorische Forderung, und am Ende wurde sie erfüllt. Damit endete die Affäre, eine der vielen diplomatischen Niederlagen, die das Papsttum im 17. Jahrhundert erlitt und die seinen unaufhaltsamen Abstieg von einer europäischen Großmacht zu einem italienischen Kleinstaat markierten. Selbst die persönliche Demütigung blieb Innozenz X., der den Kampf so vermessen-hochgemut begonnen hatte, nicht erspart. Henry d’Étampes-Valençay, den arroganten französischen Botschafter, musste er nach Rom zurückrufen und sich weiterhin während der Audienzen über dessen Unverschämtheiten ärgern.