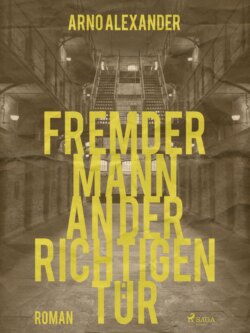

Читать книгу Fremder Mann an der richtigen Tür - Arno Alexander - Страница 4

I

ОглавлениеDer Zug der U-Bahn hielt. Wittenbergplatz! Menschen stiegen aus, stiegen ein. Alle hatten es eilig, irgendwo hin zu kommen, wo man sie erwartete, wo sich irgendwer darauf freute, sie wiederzusehen. Und niemand hatte Zeit, ihn zu beachten, diesen einen unter vielen, den niemand erwartete und auf den niemand sich freute.

Einen Augenblick blieb Werner stehen und betrachtete sich in dem kleinen Spiegel der Automatenwaage. Ob man ihm wohl ansah, von wo er kam? Sein Gesicht hatte die fahle Farbe, diesen unverkennbaren Stempel, den einem ein längerer Aufenthalt im Zuchthaus aufdrückt, aber seine Kleidung sprach von Wohlhabenheit und paßte nicht recht zu dem Bilde, das man sich allgemein von einem entlassenen Sträfling macht… Der ehemalige Strafgefangene Nr. 907 zuckte die Achseln und wandte sich dem Ausgang zu.

Unfreundliches Schneewetter empfing ihn. Er schlug den Pelzkragen hoch und ging gewohnheitsgemäß, als sei er erst gestern hier gewesen, in der Richtung Nürnberger Straße. Es waren nur wenige Schritte — dann würde er sie Wiedersehen, Thea, um derentwillen er dreiunddreiviertel Jahre Zuchthaus verbüßt hatte. Zu fünf Jahren war er verurteilt worden: Bücherfälschung und Unterschlagung anvertrauter Gelder. Einundeinviertel Jahr waren ihm geschenkt worden — wegen guter Führung. Das Bewußtsein, wieder ein freier Mensch zu sein, war neu und ungewohnt; denn bis gestern hatte er glauben müssen, noch fünfzehn Monate Strafzeit vor sich zu haben.

Nun stand er vor der filzbeschlagenen Tür im fünften Stock. Alles sah noch so aus wie vor vier Jahren; nur der Anstrich des Treppenhauses war erneuert. Werner klingelte, und der altbekannte, etwas schnarrende Glockenton zauberte ihm mit einem Schlage das Bild vor Augen, das er damals so oft gesehen hatte: Thea, die Hausschürze umgebunden, das Haar immer etwas in Unordnung, aber die Augen hell und glänzend vor Freude; und dazu dieser Küchengeruch nach etwas Gebratenem, dieser Geruch, der ihn am Anfang stets gestört hatte und den er später geradezu vermißt hatte.

Die Tür wurde geöffnet. Von einer fremden Frau.

Etwas unsicher brachte Werner seine Frage vor. Hier wohnt doch Fräulein Baum — Fräulein Dorothea Baum?

Nein, sagte die Frau, Fräulein Baum wohne seit drei Jahren nicht mehr hier.

Verstört erkundigte er sich nach Theas neuem Wohnort, murmelte etwas kaum Verständliches von einem Verlobten, von einer langen Reise.

Aber da fuhr ihm die Frau schon dazwischen: Verlobt? Komisch! Vor drei Jahren hätte doch das Fräulein Baum eine Erbschaft gemacht und gleich darauf ihren Bräutigam geheiratet. Und dann seien die beiden ins Ausland, nach Amerika wohl…

Werner dankte. Er war totenbleich.

Ob ihm was fehle? fragte die Frau. Ob sie ihm helfen könne?

Nein, ihm fehle durchaus nichts. Danke — danke sehr.

Die Tür fiel ins Schloß. Dumpfe Schritte entfernten sich.

Langsam steig Werner die Stufen hinab, etwas unsicher, ein wenig taumelnd. So hatte er sich damals gefühlt, als er das einzige Mal im Zuchthaus die Geduld verlor und gegen einen Aufseher losging. Ein kurzer, harter Schlag auf den Kopf, und alles war anders. Man sah sofort ein, wie sehr man im Unrecht gewesen war, wenn man solch einen harten Schlag auf den Kopf bekam. Und ein taumeliges Gefühl war alles, was zurückblieb.

Er ging den Weg zum Wittenbergplatz zurück. Der Schnee fegte ihm kalt und naß ins Gesicht. Aus! dachte er. Vollkommen aus! Dreiunddreiviertel Jahre umsonst gesessen und umsonst gehofft… Thea hatte ihn betrogen — häßlich, und gemein betrogen. Erbschaft? Er kannte diese Erbschaft! Ihn hatte sie beerbt, ihn, den arbeitslosen Chemiker Werner Binger, der fast vier Jahre seines Lebens verkauft hatte, um ihr und sich die Möglichkeit zu schaffen, endlich ein menschenwürdiges Leben zu beginnen. Zwanzigtausend Mark hatte er ihr gebracht — am Tage, bevor er sich einsperren ließ. Ob sie ihn wohl jemals geliebt hatte? Ja, sicherlich — aber nur so lange, bis jener andere kam. Lächerlich! Wie hatte er sich einbilden können, sie würde jahrelang auf ihn warten?

Was war er nun? Ein vorbestrafter arbeitsloser Chemiker! Da konnte er sich wirklich beglückwünschen! Weit hatte er’s gebracht! Nein, so ganz stimmte das nicht: Seine Papiere lauteten anders. Fabrikbesitzer Gerhard Leiner — hieß es darin.

Als sei es erst heute gewesen, erinnerte sich Werner noch jenes Abends, als er nach Hause kam und einen Fremden in seinem Zimmer vorfand. Einen unheimlichen Gast. Einen Mann, der aussah wie er — Werner Binger — selbst.

Oh, in der Kleidung war da wohl ein Unterschied gewesen! So einen feinen Pelz, so schöne Lackschuhe und eine so vornehme Krawatte aus matter, schwerer Seide hatte er selbst noch nie getragen. Aber das Gesicht, das Gesicht! Zug um Zug war es sein Gesicht, sein eigenes Gesicht, das ihm da hohl und bleich entgegenstarrte… Und dann begann der Mann zu sprechen — mit einer Stimme, die ein wenig höher klang als seine eigene. Der Unterschied war kaum wahrnehmbar, aber Werner merkte ihn doch und beruhigte sich allmählich. Es war kein Gespenst, das da vor ihm saß, es war ein Wesen aus Fleisch und Blut, ein Mann, der ihm verblüffend ähnlich sah — weiter nichts.

Und dieser Mann — Fabrikbesitzer Gerhard Leiner — hatte leichtsinnig gewirtschaftet, hatte spekuliert, um seine Verluste wieder auszugleichen. Es ging schief. Schließlich hatte er anvertraute Gelder angegriffen und sich Bücherfälschungen zuschulden kommen lassen. Ja, nun war es so weit, daß man diese Betrügereien jeden Augenblick entdecken konnte. Leiner mußte verschwinden, mußte ins Ausland, wo er sich eine neue Existenz aufbauen wollte. Und dann kam das Tolle, das Unglaubliche: Leiner hatte Werner Binger einige Tage vorher auf der Straße gesehen, war ihm bis nach Hause gefolgt — da war ihm der Gedanke gekommen, Werner sollte die Strafe für ihn verbüßen. Leiner bot ihm zwanzigtausend Mark dafür.

Zwanzigtausend Mark! Er, Werner Binger, war seit Jahren arbeitslos, lebte in einer Dachstube, hungerte und fror, lief tagtäglich nach Arbeit, kehrte tagtäglich verzweifelter zurück, hatte längst alle Hoffnungen aufgegeben — da wurde ihm mit einemmal eine Summe geboten, die alle Wege öffnete, Wege ins Leben, Wege ins Glück! Eine Summe, auf die sie aufbauen konnten, er und Thea. Werner hatte sich gegen diese Gedanken wehren wollen — es hatte nichts genützt. Er vergaß, daß dieses Glück mit einigen Jahren Zuchthaus erkauft werden mußte, vergaß, daß er einen Betrug beging; er dachte nur noch daran, daß er nie mehr würde hungern müssen… Und dann hatte er ja gesagt.

Was nun folgte, war wie ein einziger Farbfleck von Eindrücken in ihm haften geblieben. Da war das Geld, daß Leiner ihm vorzählte, und da waren die strahlenden Augen Theas, zu der er noch am selben Abend lief. Er erzählte ihr alles und gab ihr das Geld, das sie für ihn und sich aufbewahren sollte.

Alles schien Leiner vorausbedacht und berechnet zu haben; an jede Kleinigkeit erinnerte er sich, die seinem Plan vielleicht zum Verhängnis hätte werden können. Da hieß es: Namen auswendig lernen und sich die wichtigsten der verunglückten Geschäfte dieses Mannes merken. Da galt es, sich wenigstens über das Verhältnis Leiners zu den Personen zu unterrichten, mit deren Besuch im Gefängnis oder in der Strafanstalt zu rechnen war. Leiners Frau gehörte nicht zu diesen Personen, und sein Verhältnis zu ihr streifte Leiner nur kurz. Man würde ihr einen Brief von ihm übergeben, sagte er, in dem er bestimmte, daß sie ihn unter gar keinen Umständen besuche.

Alles wurde besprochen in jener Nacht, und als der Morgen kam, ein klarer, eiskalter Morgen, reichten sie sich die Hände… Werner starrte dem Mann lange nach, der nun seine — des erwerbslosen Chemikers — geflickte Kleider trug. Nun war jener Werner Binger geworden — in einer halben Stunde ging sein Zug ins Ausland. In der Dachstube aber stand der Fabrikbesitzer Leiner, der Gelder unterschlug und Bücher fälschte. Und dafür wurde er zu fünf Jahren Zuchthaus verurteilt…

Und jetzt? Ja, jetzt war er entlassen; jetzt konnte er den Weg ins Leben beginnen — der Weg ins Glück… Wieder spürte Werner dieses Würgen in der Kehle und dieses Schwindelgefühl im Kopf. Thea hatte ihn betrogen; alles war umsonst gewesen. Nur nicht denken — überhaupt nicht denken!

Er riß sich zusammen und sah sich um. Er war bereits am Barbarossaplatz. Was wollte er hier? Was wollte er überhaupt? Doch plötzlich schoß ihm heiß das Blut in den Kopf. Er war ja der Fabrikbesitzer Gerhard Leiner — warum sollte er nicht diese Rolle weiterspielen? Fast vier Jahre lang hatte er als Leiner auf einer harten Britsche geschlafen — warum sollte er nicht jetzt einmal eine Nacht in dessen weichem Daunenbett schlafen? Leiners Frau fiel ihm ein, von der beim Abschied der Anstaltsleiter gesprochen hatte; sie würde sich sehr freuen, hatte er vermutet. Und wieder empfand Werner dieses Gefühl einer grausigen Neugier, mit dem er vor nun bald vier Jahren den verwandelten Leiner angestarrt hatte. Würde ihn die Frau erkennen? Hatte Leiner wenigstens ihr die Wahrheit verraten?

Werner zog seine Brieftasche und zählte die Scheine. Zwei Hunderter, drei Zehner — das war der ganze Rest von den zwanzigtausend Mark; das war alles, was er für sich behalten hatte.

Mit einem Taki fuhr Werner zu Leiners Wohnung in der Sedanstraße 16.

Das Haus war so vornehm, wie er es sich vorgestellt hatte. Als er aber die teppichbelegten Treppen zum ersten Stock empor gestiegen war und nach einigem Zögern auf die Klingel drückte, erlebte er eine Enttäuschung. Das Mädchen, das ihm öffnete, gab ihm auf seine Frage kurz zur Antwort, Frau Leiner wohne schon seit Jahren nicht mehr hier, sondern in der Puttkamerstraße 37.

Etwas unsicher dankte Werner und begab sich wieder hinunter. Schon bereute er sein Vorhaben und beschloß, sich sofort in einer Pension ein Zimmer zu nehmen. Zwanzig Minuten später aber stand er doch in der Puttkamerstraße im dritten Stock eines schlecht beleuchteten Treppenganges und drückte etwas zaghaft auf einen Klingelknopf über einem Kärtchen mit dem Namen „Marianne Leiner“.

Eine Weile verging, dann hörte er schlurfende Schritte, und die Tür wurde um einen Spalt geöffnet. Durch diesen Spalt erblickte er ein Paar funkelnder Augen, die ihn durch eine große, goldumrandete Brille musterten. Plötzlich wurde die Tür aufgerissen. Werner sah sich einem etwa siebzigjährigen, kleingewachsenen Manne gegenüber, der ihn wie einen Geist anstarrte.

„Guten Abend!“ sagte Werner unschlüssig, da er nicht recht wußte, wie er sich zu benehmen hätte. Wer mochte dieser Alte sein? Eins nur erschien ihm sicher: Der Alte kannte ihn oder vielmehr Leiner!

„Gerd!“ flüsterte der Mann. Und noch einmal: „Gerd!“ Dann nahm er Werner zaghaft beim Arm und zog ihn ins Vorzimmer.

Es mußte etwas gesagt werden. Aber was sollte Werner sagen, wenn er keine Ahnung hatte, in welchem Verhältnis er zu diesem Manne stand? Wenn er nicht einmal wußte, ob er ihn duzen sollte oder nicht? „Da bin ich wieder!“ brachte er endlich hervor. Etwas Geistreicheres war ihm nicht eingefallen. Um seiner Verlegenheit Herr zu werden, sah er sich nach einem Kleiderhacken um, nahm seinen Pelz ab und hängte ihn auf.

„Ach, Gerd!“ seufzte der Alte. „Wie gut, daß du endlich da bist! Wie wird sich Änne freuen! Nein, wie wird sie sich freuen! Tritt näher! Tritt näher!“

Also doch „du“! Und „Änne“ nannte man Frau Leiner hier? Gut, daß er das nun wußte; damit ließen sich schon ein paar der gefährlichsten Klippen umsegeln… Werner rieb sich die blaugefrorenen Hände und folgte dem kleinen Mann in das anliegende Zimmer.

Es war ein Speisezimmer. Aber wie anders sah es aus, als Werner es sich vorgestellt hatte! Da war nichts von Prunk und Reichtum, da paßte nichts zu dem Bilde, das er sich von der Wohnung eines reichen Fabrikbesitzers gemacht hatte. Tisch, Stühle, Eßschrank und Sofa — alles machte einen gediegenen Eindruck, aber es erinnerte mehr an das Zimmer eines kleinen Angestellten als an die Wohnung eines Mannes, der kostbare Pelze und Lackschuhe trug.

Dem Alten waren Werners Blicke nicht entgangen. „Es sieht jetzt anders aus bei uns, nicht wahr?“ sagte er leise, und es klang beinahe schuldbewußt. „Ärgere dich nicht, Gerd! Wir fühlen uns wohl hier. Und es wird dir bestimmt auch gefallen. Natürlich war unsere alte Wohnung schöner… Aber, siehst du: Das Unglück…! Nein, dieses Unglück! Und die arme Änne… Aber so setz dich doch! Willst du etwas essen, trinken? Ich glaube, es ist noch etwas in der Küche…“

„Nein, nein — ich habe gar keinen Hunger!“ gab Werner schnell zur Antwort. Er wollte hören, hören und möglichst wenig reden. Je länger der kleine alte Mann sprach, um so größer wurde die Aussicht für Werner, sich nicht zu verraten, sich nicht aus Unkenntnis der Verhältnisse eine Blöße zu geben.

„Aber vielleicht ein Gläschen Wein?“ fragte der. Alte. „Ich glaube, wir haben noch — —“

„Nein, bitte nicht!“ unterbrach Werner ihn wieder und sah starr auf das große Lichtbild über dem Sofa. Es stellte eine junge blonde Frau dar, mit einem merkwürdig zarten, verträumten Gesicht. War das Marianne Leiner? Werner fühlte ein jähes Unbehagen. Einer solchen Frau gegenüber sollte er die Rolle ihres Mannes spielen? Bis jetzt hatte er nicht viel über die Schwierigkeiten seines Vorhabens nachgedacht. Mehr aus einer verzweifelten, tollen Stimmung heraus war er hierhergekommen, und da war irgendwo in seinem Innern ein leises, böses Triumphgefühl jenem Leiner gegenüber, der ihn um vier kostbare Jahre seines Lebens gebracht hatte. Doch nun, beim Anblick dieses Bildes, war es mit seiner Ruhe vorbei. Und wie sollte das erst werden wenn ihm die Frau lebendig entgegentrat? Wenn diese träumerischen Augen ihn ansahen, erwartungsvoll und fordernd?

„Diese Photographie von Änne hat Großfeld gemacht“, sagte der Alte. „Schön, nicht wahr?“

„Sehr schön. Und wann hat er das aufgenommen?“

„Vor einem Jahr wird’s gewesen sein…“

Vor einem Jahr? Also würde sie auch jetzt noch genau so aussehen… „Und wo ist — Änne jetzt?“ fragte Werner stockend.

„Sie arbeitet“, antwortete der andere, und der Glanz seiner Augen erlosch. „Sie hat einen guten Posten in einem Kaffeehaus — am Büfett.“

Werner starrte ihn an. „Meine Frau muß arbeiten?“ Für Werner lag in dem Begriff des Arbeitenmüssens nichts Entwürdigendes; aber er wußte, wie schwer es Menschen fiel, sich mit diesem Muß abzufinden, wenn sie mit einer solchen Notwendigkeit früher nie gerechnet hatten.

Der Alte senkte den Kopf. „Ja, Gerd, es ist nämlich — — alles ist nämlich verloren…“

„Gar kein Geld mehr?“

„Nein.“

„Und die Fabrik?“

„Gehört uns nicht mehr. Elbrecht hat sie übernommen.“

Werner schwieg. Alle seine Vorstellungen über das Leben Marianne Leiners wären über den Haufen geworfen. Ihr Bild, ja, ihr Bild hätte noch dazu gepaßt. So etwa hatte er sich immer die verwöhnte Frau eines reichen Mannes gedacht — so ein bißchen unirdisch, hauchzart und fürs praktische Leben ziemlich untauglich. Sich diese Frau jetzt tapfer arbeitend am Büfett eines Kaffeehauses vorzustellen, fiel ihm schwer. Am meisten jedoch wunderte es ihn, daß ihm das nicht gleichgültig war, daß es ihm weh tat. Er hatte fast das Gefühl, als wäre es seine Frau, die das Unglück betroffen hatte, und es bedurfte einer gewissen Anstrengung seinerseits, diesen Gefühlsirrtum richtigzustellen und sich kalt und klar zu sagen: Es handelt sich ja um eine fremde Frau eines fremden Mannes, und ihn, Werner, ging die Sache nichts an.

„Aber wir führen noch einen Prozeß mit Elbrecht“, berichtete der Alte, und in seinen Augen leuchtete es wieder auf. „Wenn wir den gewinnen, wird alles wieder anders. Liegnitz führt ihn für uns…“

„Wer ist Liegnitz?“ fragte Werner gedankenlos.

„Liegnitz? Aber höre mal, Gerd!“ rief der Alte erstaunt.

„Entschuldige —!“ murmelte Werner. „Liegnitz… Natürlich! Wer sollte denn sonst den Prozeß führen? Natürlich Liegnitz! Arthur Liegnitz…“ Jetzt entsann er sich, daß Leiner ihm diesen Namen vor vier Jahren genannt hatte.

„Er ist der treueste Freund, den wir haben“, erzählte der Alte weiter. „Er hat sich bewährt — im Unglück. Alle sind auseinandergelaufen, als es damals — hm ja — so kam. Aber Liegnitz nicht. Eine Seele von einem Menschen!“

„Und Großfeld?“ fragte Werner. Er hatte sich den Namen gut gemerkt, obwohl er ihn von Leiner bestimmt nicht gehört hatte.

„Großfeld? Richtig, den kennst du ja auch! Nun, Großfeld hat sich auch anständig benommen. Weißt du: Er verehrt Änne ein bißchen. Aber sie macht sich nicht viel aus ihm. Nein, wirklich, du brauchst dich nicht gleich aufzuregen! Es ist gar nichts dabei, Gerd — wirklich…!“

Höchstwahrscheinlich ist etwas dabei, dachte Werner. Und Leiner pflegte sich über derartige Dinge aufzuregen! Das mußte man sich merken… „Hör mal, mein lieber —“ Werner stockte. „Mein Gott: Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich dich immer genannt habe!“ rief er und faßte sich an den Köpf.

„Onkel Gotthelf natürlich — wie alle zu mir sagen!“

„Richtig — ja… Entschuldige! Ich bin noch nicht ganz — — Verstehst du?“

„Ja, ich weiß! Es war gewiß eine schwere Zeit!“ flüsterte der Alte. „Aber weil wir gerade von Änne sprechen, Gerd —: Sie hat doch viel gelitten, weil du — hm — so zu ihr warst. Ich mache dir ja keine Vorwürfe; man kann nicht immer freundlich zu allen Menschen sein. Aber Änne hat mir oft leid getan… Bitte, reg dich nicht auf! Ich weiß, du hast über deine Ehe viel nachgedacht — und du läßt dir von keinem Menschen dreinreden. Aber wenn du mich auch totschlägst — ich kann dir nur sagen, daß Änne um dich viel geitten hat…“

Ein Gedanke schoß Werner durch den Kopf: Aufstehen, unter irgendeinem Vorwand hinausgehen und verschwinden, für immer aus diesem Leben verschwinden, in dem der wahre Leiner so überverschuldet war! Aber jene sonderbare Neugier, die ihm nun fast verbrecherisch vorkam, hinderte ihn daran, seinen Vorsatz auszuführen. Wie würde es sein, wenn er diese Frau vor sich sah? Wenn sie ihre Arme um seinen Nacken legte? Wenn sie merkte, daß er sich zu ihr anders verhielt als früher — der andere? Mein Gott: Es durfte ja nicht sein! Er durfte es nicht so weit kommen lassen! Es war die Frau des anderen, dieses bücherfälschenden Fabrikanten, und er trieb mit ihr ein leichtfertiges Spiel, wenn er ihr vorlog, er sei Leiner und habe sich in den letzten Jahren verändert, gebessert… „Wie hat sie es aufgenommen, als sie das — hm — erfuhr?“ fragte er plötzlicch.

„Ach, sie war verzweifelt, Gerd, ganz verzweifelt! Besonders, weil du ihr so streng untersagt hattest, dich zu besuchen oder dir zu schreiben… Alles andere hat sie tapfer ertragen. Ich ahnte gar nicht, was für eine mutige kleine Nichte ich da hatte. Nur in der ersten Zeit merkte man es ihr an; dann hat sie sich zusammengerissen. Und als sie arbeiten mußte… Weißt du: Anfangs fiel es ihr schwer— ich merkte es. Aber sie sagte nichts. Sie war es doch nicht gewöhnt, so von oben herab behandelt und wohl auch mal von fremden Menschen gescholten zu werden. Ihr Erbteil hatte sie ja vor allem Ungemach gesichert… Ach, reg dich doch nur nicht auf, Gerd! ich will auch kein Wort mehr darüber sagen…“

„Nein, sag es!“ rief Werner rauh. „Was geschah mit dem Erbteil?“

„Aber, Gerd, du weißt doch! Die Unterschrift auf der Vollmacht…“ Der Alte zögerte.

„Was war mit dieser Unterschrift?“

„Du hattest sie doch — gefälscht!“

Werner dachte nach. Sehr gut erinnerte er sich noch seines Prozesses und all der Straftaten, die man ihm zur Last gelegt hatte. Eine gefälschte Unterschrift auf einer Vollmacht war nicht dabeigewesen. „Und warum wurde mir das nicht nachgewiesen?“ fragte er böse. Er ahnte bereits die Antwort.

„Weil Änne, um dich zu schützen, doch die Unterschrift als echt anerkannte!“ sagte der Alte leise.

„Dieser Lump!“ entfuhr es Werner.

„Wer? Wen meinst du?“

„Mich!“ rief Werner. „Wen sonst?“ Er war aufgestanden und begann unruhig hin und her zu rennen. Das also hatte dieser Leiner auch noch fertiggebracht? Und mit einer solchen Schuldenlast beladen, sollte jetzt er, Werner, vor die tapfere kleine Frau treten und ihr in die vorwurfsvollen Augen blicken? Nein, nein! Nie! „Hör, ich muß noch mal zu einem Freund!“ sagte er hastig. „Ich komme gleich wieder!“

„Aber Änne —“, stammelte der Alte verwundert, „Änne muß doch jeden Augenblick kommen!“

„Ich bin ja auch gleich wieder zurück. Gleich, gleich!“ Weg, nur weg von hier!

„Bleib!“ Der Alte klammerte sich an Werners Arm fest. „Bleib, Gerd! Wenn du wüßtest, wie sie dich erwartet! Jeden Tag hat sie von dir gesprochen. Jeden Tag mußte ich zuhören. Und sie ist dir nicht böse. Du darfst jetzt nicht gehen, Gerd! Du darfst nicht!“

Doch Werner riß sich loß und schlug die Zimmertür hinter sich zu. Er konnte das nicht länger mit anhören! Er lief durch das kleine Vorzimmer, zerrte seinen Pelz vom Haken, riß die Wohnungstür auf und — prallte gegen die Frau, vor der er fliehen wollte…

„Gerd — du?!“ sagte sie leise, mit halb erstickter Stimme.

Und dann geschah das, was Werner befürchtet, was er vorausgeahnt hatte: Zwei Arme umschlangen seinen Nacken, ein zitternder Frauenkörper preßte sich an ihn, und auf die Hand, die er abwehrend zwischen sie und sich geschoben hatte, tropften heiße Tränen…