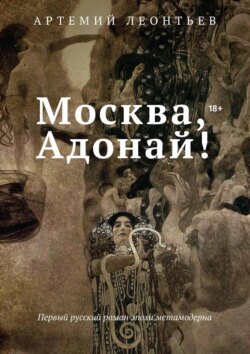

Читать книгу Москва, Адонай! - Артемий Леонтьев - Страница 3

Действие первое

Явление I

ОглавлениеМихаил Дивиль ходил пешком даже зимой: жил в двадцати минутах от театра – во время этого вечернего маршрута, своего рода творческого моциона, режиссер привык подводить итоги дня, обдумывать детали постановки и разглаживать новые мысли-впечатления, расстилать их перед собой, как свежеотпечатанные листы (безукоризненно белые прямоугольники, испещренные плотно сбитыми строчками, еще не обсохшими, готовыми схватиться за неловко прижатый шершавый палец и оставить развод: но вот строчки-мысли твердеют, и сухая опрятная гладь дает ощущение основательной прочности и упорядоченности, так что можно поднять перевернутые листы на свет и разглядеть сквозь белизну жилистую твердь букв, абзацев, точек и запятых). Первые минут десять театр еще держал его, но ближе к дому Михаил постепенно отрывался от упорядоченного и такого очевидного текущего – нынешнего – проваливаясь в свое скрытое, ушедшее «Я»: перебирал личную жизнь и путанное прошлое, нащупывал слежавшиеся где-то там, когда-то там минуты-колтуны – самые далекие, потаенные и чаще всего болезненные очертания людей или событий, теребил их в руках, как отсыревшую и измятую колоду выцветших карт с жирными отпечатками пальцев. В последние годы взгляд на прожитое оставлял особенно длинный шлейф мыслей, похожих не то на выеденную плешь, не то на вырубленную просеку.

Добираясь до своего двора, частенько задерживался перед сном в одном джазовом баре: вид пустых комнат роскошно обставленной квартиры отравлял жизнь сильнее самых ледяных воспоминаний, захламлял ее кричащими цветами и дороговизной – комнат, похожих на приторных, надушенных проституток с вычурными декольте и блестящей требухой украшений – от каждой детали стильного интерьера квартиры, от домашней обильности обстановки, подобранной еще вместе с бывшей женой, веяло каким-то помадным душком; уже давно Михаилу казалось, что его квартира не дом, а дорогой гостиничный номер, куда нельзя прийти, чтобы ежеминутно не предчувствовать: вот-вот сейчас в дверь постучит вежливый метрдотель или официант; а стоит приблизиться к респектабельному подъезду на набережной, шагнуть в чисто прибранное фойе с разноцветным глянцевым полом, и за пластиковой витриной будет сидеть не консьержка Марья Эдуардовна, но молодой администратор на ресепшен, который сначала внимательно присмотрится к Диви-лю улыбчиво-прищуренным взглядом, бегло глянет на часы и убедившись, что час вполне себе поздний, а постоялец вполне себе одинокий, предложит режиссеру девочку в номер.

Наверное, поэтому перед сном Михаил всегда испытывал потребность немножечко «промочить горло» или «пропустить стаканчик», как говорят вежливые и скромно одетые господа с побагровевшими носами и жиденькими волосами (господа интеллигентных, но крайне малооплачиваемых профессий); люди решительные и резкие предпочитают «вмазать», «жахнуть» или «накатить», ценители спорта «принимают на грудь», а филологически подкованные оригиналы любят «остограммиться»; люди попроще «соображают на троих», банщики «поддают», несовершеннолетние «употребляют», рыбаки «дергают», гражданские и служивые «обмывают», депрессивные пессимисты «поминают», жизнерадостные музыканты «бацают» и «жарят»; люди приземленные «распивают», порывистым романтикам широких жестов и рухнувших упований больше нравится слово «насвинячиться», кощунники «причащаются», студенты «нажираются», «бухают» или «гудят», а конченым маргиналам ближе суицидальное «колдырнуть» или деликатно-робкое «раздавить бутылек». Что же касается Михаила, он называл свою вечернюю привычку «освежиться перед сном». Так уж повелось. Впрочем, иногда он заговаривался и вместо «освежиться», говорил «освежеваться». Минутами режиссер подозревал: эта оговорочка не случайна.

Только после нескольких стаканов Михаил поднимался на лифте, бренчал связкой ключей, открывал входную дверь, принимал душ и впрыгивал в кровать с закрытыми глазами, чтобы темные стены и тенистые углы комфортабельного жилища не успели навязать свою черноту – в детстве маленький Миша тоже прыгал в постель с разбегу, потому что боялся: вот-вот, и из-под кровати его схватит чья-то рука, теперь взрослый Миша не боялся руки, он боялся собственной жизни (лежал в кровати, как в мешке, и моментально отключался, разве иногда бывало, пару минут, прежде чем уснуть, ощущал лихое карусельное коловращение своего «танцующего» жилища: казалось тогда, чья-то залихватская рука из детства таки-дотянулась, таки-хапнула за ногу и тащит-тащит теперь волоком в разные стороны, раскачивает, хочет вышвырнуть, как дохлую кошку за хвост, но даже в эти ночи Михаил едва успевал осознать себя и взвесить прожитое, оставленное, как заоконный мрак сменялся рассветной белизной, а глаза распахивались и возникало ощущение, точно и не спал, настолько ничтожно малое расстояние разделял пьяный и зажмуренный прыжок в постель и это тяжкое пробуждение с дерущим сушняком, настолько быстро наступало утро, почти как по щелчкам «вкл» и «выкл»; больше всего режиссер не любил, когда в процессе «свежевания» он недорассчитывал, и процесс засыпания «по трезвянке» слишком затягивался; удручал Дивиля и тот случай, когда он перерассчитывал, так что утром рядом с кроватью оказывалась лужа пахучей блевотины, и Михаилу спросонья приходилось неловко шагать, цепляться за углы, ковылять до ванной, брать там половую тряпку, пачкать руки и проветривать квартиру – причем, самое удивительное, режиссеру всегда казалось в подобные минуты, что он крепко спал всю ночь, сопел невинно, и, что называется, в три насоса, совершенно не размыкая глаз, поэтому было трудно убедить себя, будто эту розоватую лужицу срежиссировал он сам, а не кто-то другой, однако учитывая, что уже несколько лет Михаил живет в квартире один и не имеет в своем распоряжении ни кота, ни хомяка, ни даже аквариумных рыбок, которых, пусть и с натяжкой, при необходимости все-таки можно было бы заподозрить в причастности к этой луже, но увы, приходилось считаться с постыдным фактом, каяться и в следующий поход в бар более тщательно стараться рассчитывать свою норму, дабы не только не перерассчитать, но и не недорассчитать).

Дивиль развелся с женой четыре года назад, дочка Полина жила с самовлюбленным актеришкой-проходимцем, который поначалу навязывался к режиссеру на короткую ногу, но почти сразу наткнулся на холодную непроницаемость, и теперь «артишок», как его не без удовольствия называл Дивиль, задрал подбородок и косил на режиссера воспаленным зрачком уязвленного самолюбия. Дочь не особенно жаловала Михаила как отца и человека – больше тянулась к матери – между Полиной и отцом не было вражды, не было и неприязни, минутами они даже могли вполне задушевно и искренне беседовать, но подобные проблески сердечности являлись, скорее случайно нащупанными в темноте контурами, чем тихим неугасимым горением нормальных родственных отношений.

В профессии тоже не особенно ладилось – вернее, формально-то все было идеально: известность, «Золотая маска», «Хрустальная Турандот» и вполне приличный доход, но Дивиль слишком хорошо знал истинную цену всем этим публичным достижениям, которые жгли восторженный глаз обывателя и сгущали слюну завистливых коллег, у серьезных же ценителей и самого Михаила они не вызывали никаких эмоций. Вторичность его творческих изысканий была очевидна для многих. Вот и работа над новой постановкой в шести действиях сейчас никак не шла. Формально она была закончена, по крайней мере, репетиции шли в обычном рабочем темпе, но после каждой новой такой репетиции Дивиль понимал: нужна серьезная переработка текста самой драмы.

Михаил давно уже пытался понять, когда в нем пропало то чувство, что в молодости толкнуло к театральной режиссуре и драматургии, заполняло энергией до кончиков пальцев всякий раз, как он брался за новую идею, но в беспорядочном и противоречивом прошлом все слишком слежалось, как-то наслоилось одно на другое, так что ничего нельзя было понять…

Режиссер перебежал блестящую от света фар дорогу – как залитую лунным светом реку перешел в брод, только бесшумно, словно крадучись. Джазовый клуб находился в темном дворе, куда можно было войти только через неприметные ворота. Дивиль уже давно являлся здесь завсегдатаем, но каждый раз, как проходил через эти крашенные ворота, его не покидала мысль, что ему приходится проникать в заведение через черный ход (в этом теплилось своеобразное очарование). Дивиль не был страстным поклонником ни Чарли Паркера, ни канонизированного африканской церковью в Сан-Франциско саксофониста Джона Колтрейна, ни музыки других легендарных джазистов – просто режиссеру нравился этот клуб, его атмосфера, интерьер и полное пренебрежение к рекламе.

Михаил пересек двор: чуть нервной и угловатой походкой – прошел сквозь него толстой пунктирной линией. Перед входом в бар скамейки и стулья; несмотря на дождливую погоду некоторые гости сидели под открытым небом, кутались в плащи и пледы, оживленно болтали, звенели стаканами, курили. Татуировки на руках, шеях, крупные серьги, пирсинги, туннели. Дождевые капли лакировали лица и черные кожанки, превращали людей в блестящие восковые фигуры с бледными и желтыми лицами. Вход загородила стильная компания. Ребята передавали по кругу бутылку игристого вина: кольца на длинных пальцах постукивали о зеленое стекло. Молодежь лениво потеснилась. Михаил прошел сквозь клубы дыма от самокруток, сквозь запах молодости и духов, сквозь распущенные по ветру и прилипшие к губам волосы, сквозь смеющиеся взгляды, как сквозь солнечный, пронизанный пылью свет. Спустился по узкой лестнице, оказался внутри.

Сел за барную стойку, кивнул бармену – низкорослому африканцу Абику с матовыми губами и гуталиновой кожей. Дивиль настолько часто видел этого бармена – гораздо чаще дочери и бывшей жены – что временами казалось: Абик, по меньшей мере, его единоутробный брат. Режиссер скользнул глазами по пестрым этикеткам блестящих бутылок и заказал порцию выдержанной текилы – anejo. Взлохматил жесткие волосы и погладил ладонью некрасиво оттопыренное ухо: в детстве Михаил очень комплексовал из-за своего изъяна – с самого рождения правое ухо сильно оттопыривалось и казалось больше левого; в школе, понятное дело, такое не прощалось, Миша долго терпел, пока в девятом классе не избил на перемене самого злостного зубоскала, после чего одноклассники стали находить в оттопыренном ухе определенную брутальность и даже завидовали, Дивиль же в свою очередь, в связи с этим изменившимся к нему отношением, загрустил еще больше, оглушенный сознанием, что все в жизни, любое пространство и место приходится отвоевывать у мира людей, ощерив зубы и сжав кулаки. Чисто эмоционально он ощущал, что это не может быть правдой, что это слишком убого и прямолинейно для закономерности такого сложного и многостворчатого мира, но жизненный опыт знай все твердил свое.

За время школьных лет Дивиль не только привык, но даже полюбил драться – он воспринимал юношеские стычки, как возможность выплеснуть застоявшееся и спертое, как-то вспрыснуть, но в том рафинированном мире, в котором он оказался в ГИТИСе, а особенно после него – это стало неприемлемым и недопустимым: в цивилизованном обществе большого города люди старались пакостить друг другу исключительно законными способами, поэтому до драки дело доходило редко – обычно даже самые хамовитые смолкали, становились ниже под натиском острых глаз Михаила, если он начинал злиться, но невзирая на эту внутреннюю энергию, режиссер часто удивлялся тому, каким слабым и беспомощным иногда ощущал себя сам.

Вот и сейчас режиссер находился в этом странном состоянии парализованной мощи – он чувствовал в себе настоящий ураган, способный проламывать стены, но не понимал, зачем ему нужен этот дремлющий шквал уставшей энергии. В молодости его внутреннее «Я» вело себя более сложно и неоднозначно – творческая нервность и эмоциональное сгущение стихийно вырывались на свободу – это специфическое «Я» нередко толкало Михаила на высказывания и поступки, противоречащие его принципам и убеждениям: в те годы, в порыве какого-то экстравертного безрассудства, он мог высмеять собственные святыни или обидеть дорогого ему человека, мог выставляться и бить себя в грудь, чтобы произвести впечатление и понравиться окружающим, притом, что по природе своей был достаточно скромным человеком и до отвращения не переносил подобное в других. С возрастом Михаил пообтесался, стал более сдержанным, но по факту не изменился – просто научился тщательнее контролировать внутренние потоки, да и творческой нервности в нем больше не было – как-то опало все, обмякло, стало прозрачным и водянистым.

Взял стакан с текилой, повернулся к залу, пробежался глазами по столикам. Знакомых, к своему удовольствию, не увидел; сегодня было особенно тоскливо, и даже одна только мысль о дружелюбной болтовне казалась невыносимой. Здесь всегда собиралось много его друзей, действительно замечательных, интересных людей – каждый из них мог выслушать о наболевшем и искренне поддержать, мог развеселить, но режиссеру не хотелось делиться своей ношей, вываливать ее наружу – Михаил держал ее в себе, может быть, бессознательно и интуитивно, подавлял в себе, как отрыжку. Да и о чем, собственно, рассказывать друзьям? Дело вовсе не в разводе, не в сложных отношениях с дочерью и не в том, что он перестал гореть некогда любимой творческой работой – в нем просто что-то надломилось, во всем его отношении к жизни, а как это можно внятно объяснить даже самому близкому другу, если сам себя едва понимаешь? Дивиль наперед знал все, что ему могут посоветовать самые задушевные советчики, – тошнотворные избитости и банальщину.

Квадратные столики тесно сгрудились вдоль стенки, плотно облепленные подвыпившими гостями. Бордовые кирпичные стены грубой отделки – шершавые и рыхлые, приглушенный свет, хмельные лица, звон тонкого стекла – ломкая, надтреснутая перебранка стаканов и бокалов. На сцене играли музыканты.

Бармен достал соль и начал резать лайм. Режиссер выставил руку вперед и замотал головой:

– Абик, не нужно, томатный сок смешай просто с апельсиновым и добавь тобаско. Я сегодня только выдержанную буду пить.

Михаил приложился к стакану, отхлебнул золотистой текилы, немного подержал на языке и неторопливо проглотил. Послевкусие голубой агавы приятно обожгло язык и растеклось по крови колючими каплями. Глядя на веселые компании у столиков, режиссер еще больше затосковал. Вокалист с гитарой что-то сказал со сцены – Дивиль не расслышал, что именно. Только уловил сильный акцент.

Тут кто-то хлопнул режиссера по плечу. Оглянулся. Наткнулся взглядом на лицо дочери:

– Полина, откуда?!

Дочка сняла черную приталенную куртку с серебристыми молниями и острыми плечами. Бросила ее на соседний барный стул. Положила бирюзовую сумочку из кожи питона на стойку и села рядом с отцом. Внимательно заглянула в глаза.

– Тебя нетрудно найти, ты либо в театре, либо здесь. Вариантов немного, можно и не трезвонить, – чуть наклонилась к зеркалу барной витрины, потрепала пальцами свои коротко стриженные русые волосы, немного взлохматила. – Привет, Абик, будь добр, вина белого. Шардоне любое. Сухое со льдом.

Михаил смотрел на дочь в профиль. Со сдержанным умилением и теплом разглядывал аккуратный нос и ушную раковину, похожую на зародыш. В нежно-розовую мочку уха впилась большая сережка – толстое золотое кольцо с японскими иероглифами.

– Дай отгадаю, ты за деньгами? – Дивиль залпом проглотил оставшуюся текилу и запил острой сангритой.

Дочь нахмурилась и осуждающе посмотрела на отца:

– Ну почему сразу за деньгами? Что я так просто не могу прийти пообщаться? Делаешь из меня меркантиль какую-то… Прямо не дочь, а чудовище.

– Не собирай, я такого не говорил. Ну, так сколько нужно опять?

Полина раздражительно качнула головой:

– Да тысяч десять дай, а то на мели совсем, пока зп не начислили.

Дивиль залез в кошелек и достал пять тысяч:

– Возьми, больше нет, я тоже не резиновый. Остальное мать добьет… – раздраженно покосился на бирюзовую сумочку дочери, – в следующий раз будешь думать, прежде чем свои питоновые штуки покупать… страшно подумать, сколько эта дрянь стоит…

– Ой, пап, давай только не будем об этом…

Дочь взяла деньги и убрала в сумку.

– Скажи лучше, что с личной у тебя, Поля? Как там твой Бельмондо карманный? Здравствует, артишонок?

Дочь скривила лицо и усмехнулась:

– Не спрашивай. Разбежались. Даже вспоминать не хочу, куда вообще смотрела?

Режиссер оскалился:

– В этот раз ты хотя бы полгода протянула… Рад, что ушла от этого клоуна. С трудом себя сдерживал, чтобы по роже ему не заехать, когда он начинал о чем-нибудь рассуждать… Мне кажется, он иногда членом трется о свое отражение в зеркале… Ты его не ловила за этим делом ни разу, пока жили вместе?

Полина засмеялась и отпила из бокала:

– Нет, но вполне допускаю, что такая форма досуга для него возможна, – посмотрела на отца с теплой насмешливостью. – Просто как дура на тело его повелась… Ну один раз прикольно, да, не спорю, но на один раз можно и мальчика по вызову снять – они еще четче… а жить с этим фитнес-манекеном… нет уж. Терпеть только эту пыльцу его нарциссную…

Отец нахмурился:

– Ты пробовала, что ли?

Дочка вопросительно уставилась на отца, не поняв, о чем он спрашивает.

– Ну, мальчика по вызову снимала?

Полина засмеялась и отвела глаза в сторону Абика. Убедившись, что бармен ничего не услышал, снова повернулась к отцу:

– Я просто пример привела, нет, конечно, не снимала.

Врет, по глазам вижу, пробовала. И взгляд отвела… Вчера еще манную кашу с розовых колготок…

– Я с Димой сейчас вообще встречаюсь.

Дивиль усмехнулся:

– Быстро ты… Так ты же не любишь его? Он давно к тебе клеился, помнится.

Полина поджала губы, постучала длинными ногтями по бокалу.

– Ну и что, он хороший все равно…

Как же мы катастрофически глупы… живем всю жизнь понарошку, пичкаем себя всяким говном – потом, мол, наверстаем… типа бессмертные. «Хороший» – словечко-то какое дегенератское.

Догадавшись о мыслях отца по хорошо знакомой морщине на лбу, похожей на солженицынский шрам, Полина возмутилась:

– Ой, пап… Нашла бы настоящего, сразу бы родила ему…

Михаил сделал небольшой глоток:

– Мы находим в окружающих только самих себя. Если у тебя в отношениях все сплошь уроды, нужно хорошенько задуматься. Разберись уже в себе давай.

С раздражением покосилась на отца:

– А ты нашел, философ? Или только рассуждать под текилку умеешь?

Михаил повел голову в сторону и сардонически скривился:

– Ты права, действительно не нашел… Абик, повтори.

Снова повернул голову к дочери:

– Знаешь, Поль… В молодости я любил твою маму по-настоящему и не мог бы сказать тогда, когда был с ней, что она просто «хорошая» или «нормальная», потому что был без ума от нее… не мыслил никого на ее месте рядом с собой – то, что сейчас мы разошлись по углам – уже другой момент – иная плоскость жизни, так скажем… и вообще это все детали. Важно другое: в прошлом я был со своим человеком, и мы наполняли друг друга… многое вместе преодолели. Главное только это. Тогда я действительно нашел родного человека, просто потом мы оба изменились.

Новый стакан стукнулся о лакированную стойку. Бармен налил еще пятьдесят.

– Как там у нее дела, кстати?

Дочь отпила из бокала:

– Да все также. Ниче нового. Салон красоты этот ее да бытовуха… Нашла вроде бы какого-то олуха, но он вообще мертвый. Пару недель с ним повозилась, поручкались и разбежались. Только не кайфуй сильно, я же знаю, ты рад это слышать.

Михаил чуть склонил голову, как будто ему в лицо резко выплеснули стакан воды. Сжал зубы. Перемолол в себе назревший было резкий ответ, клейкой слюной сгустившийся на языке, и промолчал, потому что не хотел конфликта.

– «Привет» передавай ей. Скажи, что через три месяца премьера, если хочет, пусть даст знать, я билеты пришлю… Ты сама-то пойдешь?

– Не знаю, ближе к этому времени видно будет…

– Давно хотел тебя спросить, почему ты не продолжила заниматься балетом? Ведь так любила эти занятия, мечтала балериной стать…

Полина задумалась. Долго смотрела в глаза отцу, как будто пытаясь найти ответ там:

– Испугалась, наверное. Мягко говоря, это не самая практичная стезя в жизни.

Михаил захохотал так громко, что с соседних столиков оглянулись на него, несмотря на общую шумиху.

– Не смеши, с каких пор ты отличаешься практичностью?

Полина ядовито ухмыльнулась.

– Представь себе, в юности я была практичнее, чем сейчас…

– Не спрашивала себя, ради чего, собственно, живешь?

Девушка закинула голову назад и со скукой посмотрела в потолок.

– Пап, по-моему, кого-то развезло уже… Осталось только сказать: «Ты меня уважаешь?» и пригласить меня в рюмочную…

Раскрасневшееся лицо Михаила заблестело от пота. Ему было жарко.

– Я выпил две порции по пятьдесят, так что абсолютно трезвый. Не надо пугаться серьезных вопросов – это всеобщая дурацкая привычка, мы избегаем по-настоящему серьезных тем и постоянно говорим о пустяках даже с самыми близкими людьми… вот и жизнь через жопу получается, какая-то обходными путями, через помойку, заборы, задрав пятую ногу за ухо.

Полина грустно улыбнулась.

– Я поняла, к чему ты клонишь, сразу, как о балете заикнулся… да, конечно, жалею, что бросила… дура была… И знаешь, в моей жизни сейчас реально нет ничего такого, ну типа до дрожи… я вроде в кайф живу, но зубы не ломит, сердце не екает, это да, – потеребила пальцами воздух, как будто пыталась ощупать его, собрать в горсть. – Балую себя, как умею, оттягиваюсь временами, у меня клевые подруги, но того, о чем ты спросил, не, у меня нету…

Клевые подруги? Видел, ага. Стая куриц: столкнуть ближнего, насрать на нижнего…

– Сама как думаешь, чего тебе не хватает?

– Любви, конечно, только любви, – воодушевленным шепотом, немного зажмурившись. – Просто хочу быть счастливой. Впрочем, как и все. Такая типичная девчачья мечта у меня… как у кролика про вечную морковку.

Михаил хрустнул пальцами.

– Не перестаю удивляться: все без исключения хотят любить, ну и просто быть счастливыми, как ты говоришь… и что самое главное, все ведь умеют, по крайне мере, в детстве, но, – оперся на стойку и сгорбился, уставился на дочь в упор. – Ты вот много знаешь счастливых пар, семей, просто людей? Ну и любви настоящей, без натяга?

Полина сжала губы и тоже облокотилась на барную стойку. Повернулась к отцу ближе, доверительнее:

– Ну-у-у… Не-е. Почти никого. Среди подруг ни одной, кто бы жил с любимым человеком – прикинь?… И это самое удивительное, да. Сама в шоке. Постоянно об этом думаю. Не, много, конечно, таких, кто говорит о любви в своих отношениях, но по факту это либо фольга, либо самообман, а настоящего чувства, не, не встречала в браках… Первые любови – туда-сюда-кукарача, это мы все еще можем, амуры курортные и прочие абрикосы на грядочках… а так, чтобы вместе по жизни шли во все двери… да и я не лучше, сам знаешь… Ни разу же не жила с любимым, хотя умею… или думаю, что умею, не знаю… Страсть была, симпатия, расчет, а так, чтобы… Слушай, пап, вот честно, я уже давно грешным делом подумываю: настоящая любовь – это для театра твоего, наверное, для кино и литературы – все – в реальной жизни мы довольствуемся мало-мальски яркими красками, чтобы хоть как-то разбавить контрацепцию серого… но не больше… фу, ты… – Полина засмеялась. – «Концентрацию», я хотела сказать, оговорилась.

Михаил кивал.

Странная оговорочка… случаем, не забеременела? Как же ты все-таки похожа на мать… их глаза иногда просто сливаются…

– Знаешь, Полин, в семидесятые проводился любопытный эксперимент. Калифорнийские ученые вживляли электроды в гипоталамус крыс: когда электрическая цепь замыкалась, крысы испытывали половое и пищевое удовлетворение… Потом научились нажимать специальную педаль, самостоятельно вызывая этот же эффект, после чего начали игнорировать пищу и половых партнеров. Предпочитали педаль. Через некоторое время умирали от голода или выжигали себе мозги. До тысячи раз за час нажимали… Тысячу, понимаешь? Дятел – ребенок по сравнению с такой мастурбацией…

– К чему ты это все?

– Так ведь это на самом деле не про кошечек с собачками, не про крыс, а про нас все, – положил тяжелые пальцы на хрупкие руки дочери.

– А ты сам? Тоже ведь не похож на счастливого… Чем сейчас занимаешься вообще?

– Я пьесу сейчас ставлю, свою собственную причем – мой первый опыт как драматурга, хотя текстом крайне недоволен, много переделываю по ходу репетиций… она обо мне самом, о том, что вокруг меня, о Москве… не знаю, что из всего этого получится – это очень большая вещь в шести действиях… Не пытаюсь переплюнуть Стоппарда с его «Берегами», которая, на мой взгляд, слишком переоценена, впрочем… по мне, скучноватая вещь, раздутая чрезмерно, да и русские литераторы там какие-то мультяшные все… в любом случае, это совсем другой опыт, даже сравнивать не стоит, но в целом тоже часов на семь-восемь выйдет сценического времени… Я сам ее режиссирую, репетиции уже недели две идут… А насчет счастья: «Ты взвешен и найден очень легким» – это про меня, наверное, – ткнул волосатым пальцем себе в грудь.

– В каком смысле взвешен? Это откуда? – дочь нахмурилась, она не любила, когда отец умничает.

– Да так, к слову пришлось…

Полина щелкнула пальцами, как бы что-то вспомнила, хотя по враз закрывшемуся лицу, по мимолетному отчуждению Ди-виль понял: дочь отстранилась – она любила легкость, а внутреннее состояние и рассуждения отца слишком давили на нее. Михаил знал это, и всегда старался балансировать с Полиной во время их редких разговоров, каждым словом словно осторожно ступал по канату. Сейчас, судя по моментально сработавшей защите дочери, он сделал несколько неосторожных движений.

Полина торопливо посмотрела на часы:

– Ладно, пап, мне пора уже. Улетаю от тебя, подруга ждет…

Дивиль молча кивнул. Дочь допила вино, накинула куртку и хотела уже уйти, но понурый вид отца уколол, безмолвно упрекнул – она резко остановилась, подалась назад: подошла ближе, положила руку на плечо.

– Мы с тобой часто ругаемся, гадости разные друг другу говорим или просто можем месяц не видеться, но я хочу, чтобы ты знал, пап – ты очень хороший и…

Ты любишь. Скажи уже… Последний раз в тринадцать лет слышал…

Михаил выжидательно смотрел на дочь, но Полина больше ничего не сказала – только подмигнула и поцеловала в щеку. Режиссер улыбнулся одними глазами, прижал Полину к себе. Потом провел пальцем по ее родинке на шее – по самому центру, чуть ниже подбородка. Безукоризненно круглая, она была у нее с самого детства. Очень любил эту родинку. Полина взлохматила голову отцу и поцеловала в макушку.

– Пап, твои волосы пахнут дегтярным мылом… ужасающий запах, умоляю тебя, выброси эту коричневую гадость за двадцать пять рублей, – широко улыбнулась и похлопала Михаила по спине. – Спокойной ночи.

Дивиль улыбнулся чуть наивно, по-детски, и провел рукой по голове, как будто только что постригся, потом сжал руку дочери и отпустил.

– Мне сказали, что оно для волос полезное, – проговорил с той интонацией, с какой подросток пытается оправдать свою слабость к сладкому.

Полина засмеялась.

– Тебя жестоко обманули…

Дивиль весело отмахнулся.

– Ладно, Кнопка, спокойной ночи.

Полина удивилась, услышав свое детское прозвище – отец не называл ее так уже много лет – засмеялась, стрельнула в отца пальцем, потом кивнула Абику и направилась к выходу. Режиссер поймал оценивающие взгляды двух мужчин за соседним столиком. Те следили за обтянутыми кожаными брюками ногами Полины, почувствовали на себе тяжелый взгляд Михаила и отвернулись.

Дивиль обернулся к сцене, где музыканты готовились к выступлению.

Как представлю, что она постоянно кому-то отдается… Моя Кнопка? Турбазы все эти студенческие, задние сидения машин, туалеты в ночных клубах, подъезды в юности… сейчас гостиницы, наверное… У нее всегда была обостренная сексуальность. Лет с четырех в себя карандаши засовывала. В попку тоже.

Михаила передернуло от смеси стыда и чувства противоестественного эротизма, в котором одновременно затаились чисто мужская ревность и родственное влечение: Дивиль посмотрел на дочь не глазами отца, а глазами мужчины, а потому почувствовал в себе электрический грохот, посыпавший нервными искрами – эффект короткого замыкания, вызванного тем, что режиссер подошел в своих мыслях к дочери на непозволительную дистанцию, вернее, посмотрел на нее с непозволительной для себя стороны, близкой то ли к инцесту, то ли к отстраненному взгляду драматурга, который изучает характер собственного персонажа.

Несмотря на то, что Михаил не курил уже лет одиннадцать, ему сейчас сильно захотелось вдохнуть в себя много дыма, почувствовать сизую горечь. Он попросил у бармена сигарету. Абик удивленно приподнял брови, улыбнулся белоснежными зубами, достал из кармана пачку и протянул постоянному гостю, который при нем никогда не курил. Белая аппетитная коробочка сверкала в черной руке с сиреневыми ногтями. Михаил сжал пальцами оранжевый выступ фильтра, вытащил сигарету и отправился на улицу. Шел по коридору, а перед глазами, как смутный отпечаток или полустертый развод на оконном стекле, все еще держалась простодушная улыбка Абика.

Если бы Сарафанов умел так непосредственно и легко улыбаться, не раздумывая взял бы его на главную роль… но он только подшофе убедительно играет. Жаль, Абик не актер… так органичен в своем баре… хотя сейчас, по-моему, лучший выход набирать людей с улицы, они иногда еще естественнее играют, чем институтские актеры. Абик – отличный вариант.

У входа в бар все то же движение и многолюдность. Режиссера обдало холодным, влажным воздухом. Он закурил. Иногда Диви-лю казалось, что он разуверился в театре и начал видеть в нем только лживую искусственность, жалкую имитацию жизни. Выражаясь словами Михаила Чехова: «Потерял чувство целого» – но сейчас об этом совсем не хотелось думать. Режиссер мысленно переключился на дочь. Через пять затяжек сильно раскашлялся – стало неприятно, но Дивиль не раздавил сигарету в пепельнице, продолжал с жадностью глотать никотиновый поток – раздражающий, дерущий легкие дым.

И пойди в землю Мориа и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе… На третий день Авраам возвел очи свои, и увидел то место издалека.