Читать книгу Robert Koch - Barbara Rusch - Страница 7

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеAuf dem Naturtrip

KINDERJAHRE UND SCHULZEIT IM HARZ

Das Haus war geräumig, der dazugehörige Garten riesig. 19 Personen lebten darin: Die Kochs mit ihren elf Kindern, Robert »Roë« Biewend, der Neffe von Mathilde Koch, zwei unverheiratete Tanten, die bei der Haushaltsführung halfen, und drei Bedienstete. Im 19. Jahrhundert nicht ungewöhnlich, führte Mathilde Koch das Anwesen als landwirtschaftlichen Betrieb.

Und das war tatsächlich auch bitter nötig: Denn die Großfamilie war dank Hermann Kochs Stellung im Bergbau zwar gut situiert und zudem gesellschaftlich hoch angesehen, aber keinesfalls reich. An allen Ecken und Enden wurde gespart und hausgehalten. Bei den Kindern stieß die strenge Haushaltsführung nicht immer auf Gegenliebe. In einem Brief an seine Mutter, die sich für einige Zeit nicht zu Hause aufhielt, beschwerte sich der 13-jährige Robert über die Sparsamkeit seiner Tante: »Ich hoffe (und alle andern auch) daß Du bald widerkömst, denn Tante Doris streicht nicht dick genug auf und knört immer, daß Du schilst wenn Du wiederkömst, und es ist so viel aufgegessen.«

»Wie wird Robert mit seinen vielen Geschichten fahren, der muß immer neue und andere Bedürfnisse haben.«

MATHILDE KOCH

Der große Haushalt und die dazugehörige Landwirtschaft bedeuteten für die ganze Familie ein enormes Arbeitspensum. Zum Anwesen gehörten rund 20 Morgen Land, versorgt werden mussten Pferde, Kühe, Schweine und Geflügel, auf Wunsch von Mathilde Koch, die »immer größte Tierfreundin war, wurden noch zwei Hunde, Katzen, Meerschweinchen und Kaninchen gehalten«, schrieb Roberts Bruder Hugo Koch später in seinen Erinnerungen. Die Kinder hatten alle ihren Beitrag zu leisten. Robert, von seiner Mutter zum »Hühnermeister« ernannt, war für die Hühner verantwortlich. Im selben Brief, in dem er sich über den strikten Sparkurs seiner Tante beschwerte, erstattete er seiner Mutter pflichtbewusst Bericht über die Lage im Hühnerstall: »Du wolltest gern wissen, wie es meinen Küken geht, sie sind noch alle munter außer daß 4 Küken von den jüngsten weggekommen und 2 chinesische vorgestern ertrunken sind.«

Trotz aller finanzieller Einschränkungen wurde in der Familie Bildung als Mittel zum wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aufstieg großgeschrieben, und man legte deshalb Wert auf eine gute Ausbildung der Kinder. Sowohl die Kochs als auch die Biewends gehörten dem wachsenden Bürgertum an, das im Lauf des 19. Jahrhunderts in Verwaltung, Handel, Justiz und Industrie zunehmend an Bedeutung gewann und mit steigendem Selbstbewusstsein auch nach politischer Mitsprache drängte. Darüber hinaus brachte es die Familientradition im Bergbau mit sich, dass man den Naturwissenschaften und technischen Neuerungen gegenüber aufgeschlossen war. Ehrgeiz, Leistungsbereitschaft, Interesse für praktische Bildung, Technik, Naturwissenschaften und eine gewisse Naturverbundenheit – der Blick in die Familiengeschichte von Robert Koch zeigt, dass diese Faktoren, die später für seine Karriere von entscheidender Bedeutung sein würden, schon in seinem frühesten Umfeld eine wichtige Rolle spielten.

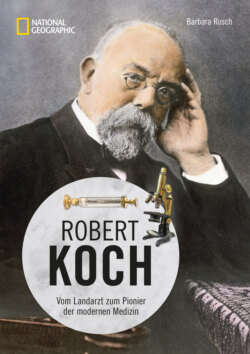

Robert Koch 1854 als Zehnjähriger auf einer Fotografie seines Onkels Eduard Biewend. Zu jener Zeit besuchte er mit wechselnder Begeisterung das Clausthaler Gymnasium.

Roberts Vater machte sich über die Ausbildung seiner Kinder von Anfang an Gedanken. Bereits 1850, Robert war knapp sieben Jahre alt, stellte er einen »Erziehungsplan« für seine Söhne auf. Hermann Koch, ganz ein Mann der Bildung und der Praxis, wollte, dass jeder Sohn ein »Brotfach« und dazu ein Handwerk erlernen sollte. Der Älteste, Adolf, sollte Landwirtschaft studieren und Zimmermann werden. Für den zweiten Sohn, Wilhelm, sah der gläubige Protestant ein Studium der Theologie und eine Ausbildung zum Tischler vor. Da die finanziellen Mittel der Familie zu jener Zeit, vor dem Karrieresprung des Vaters, noch begrenzt waren, beinhaltete der Plan für die jüngeren Söhne kein Studium. So sollte Robert zwei Jahre nach seiner Konfirmation die Schule verlassen, eine kaufmännische Ausbildung absolvieren und nebenbei das Schusterhandwerk erlernen. Doch Hermann Koch erging es ebenso wie vielen anderen Eltern, die für ihre Kinder einen bestimmten Lebensweg planen: Die Söhne zeigten wenige bis gar keine Ambitionen, die beruflichen Vorstellungen ihres Vaters umzusetzen. Tatsächlich absolvierte nur Adolf wenigstens zum Teil die Ausbildung, die sich sein Vater für ihn gewünscht hatte: Er studierte Landwirtschaft in Göttingen und war einige Jahre auf verschiedenen Gütern tätig. 1864 wanderte er zuerst nach Uruguay aus, wo er als Verwalter einer großen Schaffarm arbeitete. Später bewirtschaftete er erfolgreich seinen eigenen großen Grundbesitz im US-Bundesstaat Iowa.

Robert Kochs Geburtshaus in Clausthals Osteröder Str. 13 gehörte zwei unverheirateten Schwestern, die mit den Kochs verwandt waren. Sie betrieben im Erdgeschoss eine Drogerie. Die schöne Sandsteintreppe ist bis heute geblieben.

Dem zweiten Sohn, Wilhelm, schien ein Theologiestudium wenig interessant. Er verließ das Gymnasium noch vor dem Abitur, weil er lieber in Hamburg Kaufmann werden und ebenso wie Adolf nach Amerika emigrieren wollte. Nach seiner Ausbildung zog er im Auftrag eines Hamburger Exporthauses nach Bramador im Westen von Mexiko, das in den 1860er-Jahren weltweit führend in der Silberproduktion war. Dort wurde er – hier schlägt die Familientradition durch – nach relativ kurzer Zeit ein erfolgreicher Grubenbesitzer.

»Robert Koch war mit einer außerordentlichen Phantasie, einem einzigartigen Beobachtungsvermögen begnadet.«

FRIEDRICH KARL KLEINE

Da sein älterer Bruder ganz gerne darauf verzichtete, stand für Robert Koch ein Studium offen. Das musste jedoch, das blieb immer Bedingung des Vaters, zu einem Beruf führen, der ihn ernährte. Für die Ausbildung der Kinder – im 19. Jahrhundert hieß das fast ausschließlich: für die Ausbildung der Söhne – wurde, wann immer es die Umstände zuließen, Geld zurückgelegt. »Nächsten Herbst wird ein Pferd und Schlitten angeschafft und wenn hübsch alle anderen sparsamen Einrichtungen beim Alten bleiben, legen wir in diesem Jahr zum ersten Mal die Interessen zum Kapital, was bis jetzt noch nie hat gehen wollen, und legen so für die späteren Erziehungskosten der vielen Kinder noch etwas zu dem kleinen Vermögen, was sehr erfreuend ist«, schrieb Mathilde Koch 1853, als Hermann Koch zum Bergrat befördert wurde, an ihre Schwägerin. Aus vielen späteren Briefen zwischen Robert Koch und seinen Angehörigen wird jedoch deutlich, dass trotz des guten Einkommens des Vaters und ihrer sparsamen Lebensführung das Geld in der kinderreichen Familie stets knapp blieb.

Der Familiensaga zufolge brachte sich Robert Koch als Vierjähriger selbst das Lesen und Schreiben bei, indem er es sich einfach von seinen älteren Brüdern abschaute. Deshalb schickten ihn seine Eltern schon ab 1848 zusammen mit seinen älteren Brüdern zu einem Privatlehrer in den Unterricht. Möglicherweise fiel ihnen diese Entscheidung auch leichter, weil mit Albert gerade das sechste Baby geboren worden war. Für den knapp fünfjährigen Robert dauerte die erste Schulzeit nicht lange, weil er sich erst einmal beim Toben mit den Brüdern den Arm brach und einige Monate aussetzen musste. 1851 wechselte er auf das humanistische Gymnasium in der Clausthaler Graupenstraße, das er bis zum Abitur besuchte. Höhere Schulbildung bedeutete dort vor allem eine Ausbildung in Sprachen, naturwissenschaftliche Fächer und Mathematik spielten im Lehrplan eine geringere Rolle.

Im Großen und Ganzen war Robert zwar wohl ein meist interessierter Schüler, zeitweise belegte er sogar freiwillig Hebräisch. Tatsächlich brillierte er aber während seiner Schullaufbahn nicht unbedingt durch herausragende Leistungen. In den Sprachen war er eher mittelmäßig, seine Begabungen lagen eindeutig in der Mathematik und den Naturwissenschaften. Darüber hinaus zeigte er Talent im Zeichnen, was ihm später beruflich nützlich war, und nahm bis zum Abitur am freiwilligen Kunstunterricht teil. Außerdem sang er im Schulchor, doch dies wohl mehr aus Spaß als aufgrund einer besonderen Musikalität. Er mochte Musik gerne und lernte auch Klavier und Zither zu spielen.

»Robert betrachtete schon von früher Jugend an die Natur mit dem Auge des Forschers.«

ROBERT BIEWEND

1862 beendete er das Gymnasium mit dem Abitur, in dessen Noten man nur mit viel gutem Willen und mit der Kenntnis von Kochs späterem Lebensweg die Anlage zum erfolgreichen Wissenschaftler erkennen kann. Religion, Latein, Griechisch, Französisch und Hebräisch beendete er mit einem teilweise gnädigen »befriedigend«, in Deutsch, Englisch, Geschichte und Geografie, Mathematik und Physik hingegen mit »sehr gut«. Über Robert Kochs lateinischen Abituraufsatz nörgelte der prüfende Konrektor mit unverhohlenem Missfallen: »Wie die Schularbeiten des Abiturienten Koch häufig, so ist auch dieser Aufsatz nicht mit der Sorgfalt und dem Fleiße gearbeitet, welcher einen erwünschten Erfolg solcher Übungen bedingen … Da jedoch bedeutende Fehler gegen die Grammatik nicht häufig vorkommen und die Arbeit Bekanntschaft mit der lateinischen Sprache im Ganzen zeigt, so kann sie noch als befriedigend bezeichnet werden.«

Die Koch-Jungen waren größtenteils lebhaft und ganz bestimmt keine zarten Stubenhocker. Robert war, so lässt sich vermuten, ein eher zurückhaltendes Kind, dessen »sittliche Aufführung« im Abiturzeugnis in der Schule als »sehr gut« und außerhalb der Schule als »ohne Tadel« bescheinigt wurde. Er war beliebt und gehörte als Primaner der »geheimen« Schülerverbindung »Concordia« an. Außerdem hatte er mit drei etwa gleichaltrigen, kräftigeren Brüdern und dem nur ein Jahr jüngeren Cousin Robert Biewend reichlich Rückendeckung, um sich sowohl in als auch außerhalb der Schule behaupten zu können.

In einer solch großen Familie ist es für ein Kind jedoch schwierig, sich von den vielen Geschwistern abzusetzen. Robert Koch fand seine besondere Begabung in der Entdeckung und Erforschung der Natur und ihrer Gesetze. Naturverbundenheit wurde bei den Kochs hoch geschätzt: Mathilde Koch liebte Tiere und Pflanzen und versuchte auch ihre Kinder dafür zu begeistern. Die Wiesen, der große Garten und die Ställe des Hauses am Kronenplatz boten den Kindern reichlich Möglichkeiten, die Natur hautnah zu erleben. Besonders interessiert war Robert, der mit großer Leidenschaft alles, was ihm unter die Finger kam, sammelte und mit neugieriger Akribie untersuchte: Pflanzen, Käfer, Schmetterlinge, Mineralien …

Hermann und Mathilde Koch (sitzend) sowie Helene Biewend (links stehend) mit ihren Kindern auf einem Familienfoto von Eduard Biewend vom Juni 1854. Robert steht skeptisch blickend neben seiner Mutter.

Mit Raupenschachtel, Käferglas, Botanisiertrommel und den damals brandneuen Naturkundebüchern von Johannes Leunis ausgestattet, ging er in der Umgebung auf Entdeckungsreise und lebte seine Faszination für Blütenformen, Mäuseskelette und gemusterte Steine mehr oder minder alleine aus. Vielleicht wirkte er damit auf seine Umgebung ein wenig eigenbrötlerisch. Andererseits war es gerade diese Fähigkeit zur Hingabe an ein Sujet, das anderen langweilig erscheinen mag, die ihm später in seiner Forschungsarbeit zum Erfolg verhalf und ihn als jungen Landarzt in der preußischen Provinz die langen, einsamen Stunden über dem Mikroskop gut ertragen ließ. Bei seinen Brüdern erntete er auf jeden Fall nicht besonders viel Verständnis für seine Interessen, mehr jedoch bei der vier Jahre jüngeren Emilie »Emmy« Fraatz. Die jüngste Tochter des Clausthaler Generalsuperintendenten Wilhelm Fraatz teilte Roberts Begeisterung und ging mit ihm zusammen auf Erkundung.

Robert Koch 1861 als 17-jähriger Primaner. Die Schule hätte er damals am liebsten für eine kaufmännische Ausbildung aufgegeben.

Die Erwachsenen unterstützten ihn jedoch so gut es eben ging im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten, damit er sich mit Büchern und Geräten eindecken, Aquarien und Terrarien einrichten konnte. Zeitweise züchtete Robert sogar in einer Volière Vögel. Die Katzen in der Nachbarschaft mussten sich damals vor ihm in Acht nehmen, denn mit potenziellen Vogelräubern ging er nicht zimperlich um. Sein Interesse für die Natur förderte zudem sein Großvater Andreas Biewend, vor dem die Koch’schen Kinder gehörigen Respekt hatten. Der strenge Patriarch hatte Mathildes Brüder so unerbittlich hart erzogen, dass diese sich geschworen hatte, ihre eigenen Kinder niemals so zu drillen. Der Großvater passte bisweilen auch längere Zeit auf Robert und seine Geschwister auf, und dann kam durchaus der Stock zum Einsatz – von zu Hause kannten sie das nicht. Darüber hinaus zwang der extrem ordentliche Bergbeamte mit unorthodoxen Methoden seine Enkel, die er reichlich verwildert und unerzogen fand, zum Lernen. Roberts jüngeren Bruder Hugo schikanierte er einmal in den Sommerferien mit dem Einmaleins: Eine ganze, »qualvolle«, wie sich Hugo später erinnerte, Woche lang sperrte er den damals Sechsjährigen täglich so lange in seinem Haus in Rothehütte ein, bis er die Zahlenreihen gelernt hatte.

»Bei Robert Koch traten schon früh Neigungen und Eigenschaften hervor, die auf den künftigen Naturforscher hindeuten.«

GEORG GAFFKY

Wahrscheinlich fürchtete sich Robert Koch als Kind ein wenig vor seinem Großvater, auf einer bestimmten Ebene kam er aber wohl ganz gut mit dem strengen alten Herrn aus. Andreas Biewend war durch seinen Beruf als Leiter der Eisenhütte in Rothehütte naturwissenschaftlich geschult, privat sammelte er Mineralien und Gesteine, interessierte sich für Pflanzen und Insekten, züchtete Bienen und Schmetterlinge und war ein begeisterter Gärtner. In dieser Hinsicht trafen sich die Interessen von Großvater und Enkel. Robert Koch half Andreas Biewend gerne beim Gärtnern und bei der Pflege der Bienenstöcke – in ihrer Liebe zur Natur lagen sie auf einer Wellenlänge. »Lieber Großvater, wie befindest Du Dich, wenn Du besser bist so erlaubst Du uns, daß wir Hundstage hinkommen; dann schlagen wir die weißen Schmetterlinge tod; aber wenn Du wieder herkommst; dann sollst Du unser kleines Theater sehen jeder von uns hat auch ein kleines Beet blos Helene nicht«, schrieb er ihm als Neunjähriger. Von seinem Großvater lernte Robert Koch sicherlich viel über die Gesetze der Natur.

Das Interesse für Naturwissenschaften und deren praktische Anwendung, den Sinn für technische Neuerungen und den Hang zum Tüfteln unterstützten hingegen sein Vater und sein Hamburger Onkel Eduard Biewend, der Vater seines Cousins Roë. Hermann Koch bemühte sich in seiner leitenden Stellung engagiert und durchaus erfolgreich, den Oberharzer Bergbau und die Verhüttungsprozesse technisch auf den neuesten Stand zu bringen. In seine Zeit als Bergrat fiel 1859 die Entdeckung des Neuen Lagers im Erzbergwerk Rammelsberg.

Anfang der 1860er-Jahre experimentierte Hermann Koch zusammen mit dem schwedischen Erfinder und Unternehmer Alfred Nobel in Oberharzer Steinbrüchen mit Nitroglyzerin. Wenn man den Berichten glauben darf, brachte Nobel den Sprengstoff, den er in seiner Fabrik bei Hamburg produzierte, in Flaschen in der Postkutsche nach Clausthal, das damals noch nicht einmal an das Eisenbahnnetz angeschlossen war. Wie schrecklich schief diese Transporte auf rumpeligen Straßen hätten gehen können, zeigen die tödlichen Unfälle an Nobels Teststätten; 1864 kostete eine unkontrollierte Explosion auch seinen Bruder Emil das Leben. In der Folge verbannten die schwedischen Behörden Nobels Labor aus Stockholm und erlaubten ihm Experimente mit Nitroglyzerin nur noch in unbebauten Gebieten. Die Probesprengungen im Oberharz waren eine wichtige Etappe in der Entwicklung des Dynamits, und Hermann Koch und Alfred Nobel blieben noch lange nach ihrer Zusammenarbeit in Kontakt. Wenige Jahre später half Nobel Robert Kochs jüngerem Bruder Arnold durch seine Geschäftsbeziehungen in New York, in den Vereinigten Staaten Fuß zu fassen.

»Ursprünglich bildete die Bakteriologie einen winzigen Abschnitt der Botanik.«

ROBERT KOCH

Man kann davon ausgehen, dass bei den Kochs zu Hause über den Bergbau, die neuesten Technologien und chemischen Prozesse gefachsimpelt wurde, schließlich war auch der Großvater vom Fach, und einige Brüder von Robert Koch sowie sein Cousin Robert studierten später selbst Bergwissenschaften. Sicher ist, dass Hermann Koch Robert in dessen Studienzeit zu seinen Inspektionen der Hütten und Bergwerke mitnahm und ihn mit den technischen und chemischen Geräten der Montanindustrie aus erster Hand vertraut machte. Möglicherweise waren gerade diese Erfahrungen für Robert Kochs spätere Arbeit prägend: technische Neuerungen in der wissenschaftlichen Forschung praktisch anwenden und Forschungsergebnisse in der Bakteriologie in der allgemeinen Hygienepraxis umsetzen.

Großen Einfluss übte auch Mathildes Bruder aus. Eduard Biewend wohnte mit seiner Familie in Hamburg, hielt sich aber oft in Clausthal bei seinem Sohn Robert auf, der aus Gesundheitsgründen bei den Kochs im Harz lebte. Er war der Lieblingsonkel von Robert Koch und für die Kinder eine enge Bezugsperson. Der promovierte Chemiker war von 1843 bis 1876 bei der Hamburger Bank als Münzwardein für die Prüfung der Münzlegierungen und -gewichte sowie für die Kontrolle des Münzmeisters zuständig.

Es war wohl Eduard Biewend, der Robert Koch für die Mikroskopie begeisterte und ihm das Fotografieren beibrachte. Mitte des 19. Jahrhunderts zählte er zu den Pionieren der Daguerreotypie, ziemlich sicher experimentierte er schon um 1846 mit der neuen Technologie. Lange Zeit unterschätzt, wird er heute zu den einflussreichen frühen Fotografen in Deutschland gezählt, der für die damalige Zeit erstaunlich ungezwungene, berührende Porträts – vor allem von seiner Familie und der seiner Schwester Mathilde – und ungewöhnliche Landschafts- und Architekturfotografien schuf. Daguerreotypien von Eduard Biewend, darunter Porträts von seiner Frau und seinen Kindern, werden heute unter anderem im Getty Trust in Los Angeles und in den Technischen Sammlungen der Stadt Dresden aufbewahrt. Auch ein berühmtes Familienfoto der Kochs aus dem Jahr 1854 stammt von ihm. Eduard Biewend unternahm mit Robert oft Erkundungen, sammelte mit ihm Pflanzen, Tiere und Mineralien, half ihm, sie zu bestimmen und unter der Lupe genau zu betrachten. Ganz sicher trug sein Einfluss auch dazu bei, dass Robert Koch später die Fotografie als technische Neuerung in seine Arbeit einbaute.

Der schwedische Erfinder Alfred Nobel unternahm in den 1860er-Jahren gemeinsam mit Robert Kochs Vater Hermann im Oberharz Testsprengungen mit Nitroglyzerin und blieb der Familie auch in späteren Jahren verbunden.