Читать книгу Kafkas letzter Prozess - Benjamin Balint - Страница 8

2 »Fanatische Verehrung«: Der Erste, der Kafkas Faszination erlag

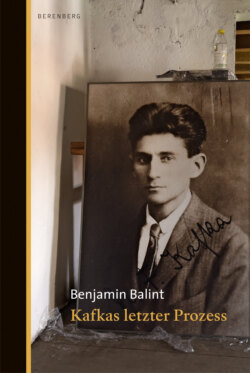

ОглавлениеKarls-Universität Prag, 23. Oktober 1902

Ein Buch muß die Axt sein für das gefrorene Meer in uns.

FRANZ KAFKA, 19041

Hat man den Glauben nicht, dann zieht ja vielleicht alles kahl und kalt vorbei.

MAX BROD, 19202

Der achtzehnjährige Max Brod, Erstsemester an der juristischen Fakultät der Karls-Universität in Prag, hielt in der Lese- und Redehalle der deutschen Studenten in der Ferdinandstraße einen Vortrag über den Philosophen Arthur Schopenhauer, mit dem er seine Kommilitonen zu beeindrucken hoffte. Auf der Anrichte neben den schweren Vorhängen warteten neben den Tageszeitungen aus ganz Europa bereits Platten mit Butterbroten. Zwei Jahre lang hatte sich Brod intensiv mit Schopenhauers Werken auseinandergesetzt. Ganze Passagen konnte er auswendig. »War ich mit dem sechsten Band der Grisebachschen Schopenhauer-Edition in den hübschen, dunkelbraun gebundenen Reclam-Bändchen fertig«, schrieb er in seiner Autobiografie, »so begann ich gleich wieder mit dem ersten.«3

Hinter dem Pult wirkte Brods Kopf auf dem gedrungenen Oberkörper unverhältnismäßig groß. Man sah ihm nicht mehr an, dass ihn eine Rückgratverkrümmung (Kyphose), die im Alter von vier Jahren diagnostiziert worden war, jahrelang gezwungen hatte, Eisenkorsett und Halsstütze zu tragen.

Max Brod war 1884 als ältestes von drei Kindern in einer bürgerlichen jüdischen Familie zur Welt gekommen, deren Vorfahren seit dem 17. Jahrhundert in Prag lebten. Als Kleinkind erkrankte er an Masern und Scharlach und starb fast an Diphtherie. Max’ Vater Adolf, stellvertretender Direktor der Böhmischen Unionbank, war ein bedachter, umgänglicher und weltgewandter Mann, seine Mutter Fanny (geborene Rosenfeld) glich dagegen eher einem Vulkan aus unbändigen Gefühlen. In seiner weitschweifigen Autobiografie Streitbares Leben schreibt Brod: »Zwei ganz verschieden geartete Familien waren in meinen Eltern zusammengetroffen; man könnte sagen: feindlich geartete Familien.«4

Brods Geselligkeit stand nur scheinbar im Widerspruch zu seiner kleinen Statur, und wer sich mit ihm unterhielt, achtete bald nicht mehr auf seine Körperproportionen. Stefan Zweig schreibt über seinen Freund Max Brod als Student: »Noch sehe ich ihn, wie ich ihn das erste Mal sah, einen Zwanzigjährigen, klein, schmächtig und von unendlicher Bescheidenheit. […] So war er damals, dieser junge Dichter, vollkommen hingegeben an alles, was ihm groß schien, an das Fremde, Erhabene und Wunderbare in jeder Form und Gestalt«.5

Nach dem Vortrag löste sich das Publikum langsam auf, und ein schlaksiger, adrett gekleideter Student näherte sich mit ausgreifenden Schritten dem Rednerpult. Er war ein Jahr älter als Brod, 1,82 Meter groß, leicht abstehende Ohren, die Krawatte akkurat gebunden. Brod hatte ihn noch nie gesehen. Er stellte sich als Franz Kafka vor und erbot sich, Brod nach Hause zu begleiten. »[S]ogar seine eleganten, meist dunkelblauen Anzüge waren unauffällig und zurückhaltend wie er«, schrieb Brod später in seiner Kafka-Biografie. »Damals aber scheint ihn etwas an mir angezogen zu haben, er war aufgeschlossener als sonst, allerdings fing das endlose Heim-Begleitgespräch mit starkem Widerspruch gegen meine allzu groben Formulierungen an.«6 Als sie vor dem Haus in der Schallengasse 1 ankamen, in der Brod mit seinen Eltern lebte, war die Unterhaltung noch immer in vollem Gange. So gingen sie weiter zur Zeltnergasse, wo Kafka mit Eltern und Schwestern wohnte, und dann wieder zurück; Brod hatte Mühe, mit Kafka Schritt zu halten. Unterwegs sprachen die beiden Studenten über Nietzsches Angriffe gegen Schopenhauer, Schopenhauers Ideal der Selbstentsagung und seine Definition des Genies. Genialität, so der Philosoph, sei »die Fähigkeit, sich rein anschauend zu verhalten […] d. h. sein Interesse, sein Wollen, seine Zwecke, ganz aus den Augen zu lassen, sonach seiner Persönlichkeit sich auf eine Zeit völlig zu entäußern, um als rein erkennendes Subjekt, klares Weltauge, übrig zu bleiben«. (Brod fielen Kafkas Augen auf, »kühn, blitzendgrau«.) Da Kafka jedoch für abstraktes Philosophieren weder geeignet noch empfänglich war, nahm die Unterhaltung bald eine literarische Wendung. Mit entwaffnender Geradlinigkeit brachte Kafka die Rede auf den österreichischen Schriftsteller Hugo von Hofmannsthal, der zehn Jahre älter war als die beiden. (Eines der ersten Geschenke Kafkas an Brod war eine Sonderausgabe von Hofmannsthals Das Kleine Welttheater (1897) mit goldgeprägtem Pergamenteinband.)7

Die beiden trafen sich einmal, manchmal zweimal am Tag. Brod gefiel Kafkas sanfter Gleichmut. Eine »süße Sicherheit«, »etwas ganz ungewöhnlich Starkes« sei von ihm ausgegangen, so Brod, auf den Kafka gleichermaßen klug und kindlich wirkte. In seiner Autobiografie sprach Brod später von einem »Zusammenprall der beiden Seelen«, als sie gemeinsam Platos Protagoras auf Griechisch und Flauberts Erziehung des Herzens (1869) und Die Versuchung des Heiligen Antonius (1874) auf Französisch lasen. (Kafka schenkte Brod unter anderem ein Buch von René Dumesnil über Flaubert.) »Das Schöne und Einzigartige der gegenseitigen Beziehung lag darin«, schrieb Brod, »daß wir einander ergänzten und einander […] viel zu geben hatten«. Die Unterstützung reichte bis in die mündlichen Jura-Prüfungen. »Nur die Zettelchen haben mich gerettet«, dankte Kafka anschließend seinem Freund.8

Die jungen Männer verbrachten auch den einen oder anderen Abend im Kino oder im Kabarett Chat Noir. Ihre Gespräche führten sie auf Deutsch, amüsierten sich aber über tschechische Wendungen wie člobrdo (»Du armes, klappriges, verdammtes Menschlein«). Sie begeisterten sich für die neuen stereoskopischen Bildfolgen, sogenannte Kaiserpanoramen, die damals in Mode waren. Sonntags gingen sie oft wandern oder unternahmen Tagesausflüge zur Burg Karlštejn, einer gotischen Höhenburg südwestlich von Prag, in der einst die tschechischen Reichskleinodien, eine Reliquiensammlung und wertvolle Dokumente des Staatsarchivs gelagert hatten. Oder sie spazierten, vertieft in eine Diskussion über die Unterschiede zwischen Roman und Drama, zwischen lustwandelnden Paaren durch die Alleen des Baumgartens, der als »Prater von Prag« bekannt war. Kafka unterhielt Brod, indem er andere Flaneure mit ihren Spazierstöcken nachahmte. Sie badeten in der Moldau oder faulenzten nach dem Schwimmen im Prager Freibad unter Kastanienbäumen. »Kafka und ich lebten damals des seltsamen Glaubens, daß man von einer Landschaft nicht Besitz ergriffen habe, solange nicht durch Baden in ihren lebendig strömenden Gewässern die Verbindung geradezu physisch vollzogen worden sei«, schrieb Brod später.9

Auch ihren Urlaub am Lago Maggiore begannen sie mit einem Bad im See, und als sie im Wasser standen, umarmten sie einander – »ein Anblick, der allein schon wegen des Größenunterschieds recht befremdlich gewesen sein muss«, kommentiert der Kafka-Biograf Reiner Stach. Die beiden reisten nach Riva am Gardasee, besuchten das Goethe-Haus in Weimar und stiegen im Hotel Belvédère am Luganersee ab. 1909 besuchten sie die Flugschau von Brescia-Montichiari in Norditalien. Sie tauschten ihre Reisetagebücher aus. Zweimal fuhren sie zusammen nach Paris: im Oktober 1910 und erneut am Ende einer ausgedehnten Reise im Sommer 1911. In diesem Urlaub ersannen Kafka und Brod auch einen neuen Typ von Reiseführer. »Er sollte ›Billig‹ heißen«, so Brod. »Franz war unermüdlich und hatte eine kindische Freude daran, die Prinzipien dieses Typs, der uns zu Millionären machen und vor allem der scheußlichen Amtsarbeit entreißen sollte, bis in alle Feinheiten auszubauen.« Das Motto für die neue Reihe: Nur Mut.10

Brod war überaus fürsorglich, litt aber auch unter »Kafkas Hoffnungslosigkeit«. »Es ist mir ziemlich klar, daß […] Kafka an Zwangsneurose leidet«, schrieb er am 18. Juni 1911 in sein Tagebuch. Solche Vorbehalte taten Brods wachsender Bewunderung indes keinen Abbruch. »Nie im Leben bin ich je wieder so ausgeglichen heiter gewesen«, schrieb er, »wie in den mit Kafka verbrachten Reisewochen. Alle Sorgen, alle Verdrießlichkeiten blieben in Prag zurück. Wir wurden zu fröhlichen Kindern, wir kamen auf die absonderlichsten hübschesten Witze, – es war ein großes Glück, in Kafkas Nähe zu leben und seine lebhaft hervorsprudelnden Gedanken (selbst seine Hypochondrie noch war einfallsreich und unterhaltend) aus erster Hand zu genießen.«11

Sogar wenn sie getrennt waren, wusste Brod »genau, was er in dieser oder jener Situation gesagt […] hätte«. Verreiste Brod ohne seinen Freund, schrieb er ihm Postkarten. So schickte er ihm aus Venedig einmal eine Karte mit Bellinis Liebesgöttin Venus. Kurzzeitig, so Stach, dachte Kafka »sogar daran, ein neues privates Heft anzulegen, das er ausschließlich der Beziehung zu Brod widmen wollte«.12

Dennoch waren die Gegensätze zwischen den beiden jungen Männern unübersehbar: der eine quirlig und extrovertiert, der andere in sich gekehrt. Brod strahlte mit seinem Temperament und seiner unbändigen Energie eine Verve, Vitalität und Lebenszugewandtheit aus, die Kafka fremd waren. Da Brod ein sonniges Gemüt hatte und nicht so streng mit sich ins Gericht ging, wurde er nicht von Selbstzweifeln gequält, die bei Kafka mit erbarmungsloser Selbstkritik einhergingen. Während Kafka an weltlichem Erfolg nicht viel lag, war Brod nach Arthur Schnitzlers gnadenlosem Urteil ein »ehrgeizverzehrter, sich, da es sich eben so traf, als Enthusiast aufspielender, bei allen Aussichten und Fähigkeiten doch hoffnungsloser Kumpan«.13

Kafka richtete seine Energie eher nach innen. Völlig auf das Schreiben fixiert, neigte er, anders als Brod, zur Askese: »Als es in meinem Organismus klar geworden war, daß das Schreiben die ergiebigste Richtung meines Wesens sei, drängte sich alles hin und ließ alle Fähigkeiten leer stehn, die sich auf die Freuden des Geschlechtes, des Essens, des Trinkens, des philosophischen Nachdenkens der Musik zu allererst richteten«, schrieb er 1912 in sein Tagebuch und beklagte später: »Der Sinn für die Darstellung meines traumhaften innern Lebens hat alles andere ins Nebensächliche gerückt und es ist in einer schrecklichen Weise verkümmert und hört nicht auf zu verkümmern.« An seine Verlobte Felice Bauer schrieb er: »Ich habe kein litterarisches Interesse, sondern bestehe aus Litteratur, ich bin nichts anderes und kann nichts anderes sein.«14

Die beiden waren auch in anderen Punkten sehr unterschiedlich. Brod, ein versierter Komponist und Pianist, verfügte in Fragen der Musik über eine fundierte Urteilskraft und einen feinen Geschmack. Er vertonte Texte von Heine, Schiller, Flaubert und Goethe. (Brod hatte bei Adolf Schreiber, einem Schüler Antonín Dvořáks, Komposition studiert und war stolz auf seine entfernte Verwandtschaft mit dem berühmten französischen Oboisten Henri Brod.) »Seine schmalen mädchenhaften Hände, sie gehen weich über ein Klavier«, erinnerte sich Stefan Zweig später. Im Jahr 1912, als Albert Einstein an der Universität Prag lehrte, spielte der Physiker eines Abends eine Violinsonate, begleitet von Max Brod am Klavier. Leon Botstein, amerikanischer Dirigent und Präsident des Bard College, mutmaßte, dass für Brod »die Musik möglich machte, was in der Politik unmöglich schien: die Herstellung einer Kommunikation zwischen dem Tschechischen und dem Deutschen«.15

Kafka dagegen konnte »Musik nicht zusammenhängend genießen«, hatte für Oper oder klassische Konzerte nicht viel übrig.16 Brod gegenüber räumte er ein, er könne eine Operette Franz Lehárs nicht von einer Oper Richard Wagners unterscheiden. (Brod bewunderte die Musik Wagners, dessen antisemitische Tiraden er, wie er bekundete, nie gelesen habe.)

Dabei spielt Musik in Kafkas Werken durchaus eine Rolle. In seiner Erzählung »Die Verwandlung« etwa folgt Gregor Samsa in seiner Gestalt als abstoßendes Ungeziefer dem Violinspiel seiner Schwester Grete. »War er ein Tier, da ihn Musik so ergriff? Ihm war, als zeige sich ihm der Weg zu der ersehnten unbekannten Nahrung. Er war entschlossen, bis zur Schwester vorzudringen, sie am Rock zu zupfen und ihr dadurch anzudeuten, sie möge doch mit ihrer Violine in sein Zimmer kommen, denn niemand lohnte hier das Spiel so, wie er es lohnen wollte.«17 In seinem ersten Roman Der Verschollene packt Karl sein Heimweh in ein stümperhaft intoniertes Soldatenlied aus der alten Heimat. In der Erzählung »Forschungen eines Hundes« widmet der Hundeerzähler sein Leben einer wissenschaftlichen Studie über das Rätsel sieben tanzender »Musikerhunde«, deren Melodien ihn tief beeindrucken und am Ende in die Hundegesellschaft zurückführen.

Doch Gustav Janouch zufolge bekannte der Schöpfer Gregor Samsas in einem Gespräch: »Wenn ich daran denke, daß ich von der Liebe meiner besten Freunde, von der Musik nichts verstehe, so ergreift mich immer eine Art leiser, bittersüßer Trauer.« Ein andermal habe er gesagt: »Die Musik ist für mich so etwas wie das Meer. […] Ich bin überwältigt, hingerissen zur Bewunderung, begeistert und doch so ängstlich, so schrecklich ängstlich vor der Unendlichkeit. Ich bin eben ein schlechter Seemann. Max Brod ist ganz anders. Der stürzt sich kopfüber in die tönende Flut. Das ist ein Preisschwimmer.«18

Auch die erotischen Leidenschaften, denen Brod im Leben und in der Literatur gleichermaßen frönte, blieben Kafka eher fremd. Die beiden besuchten Bordelle in Prag, Mailand, Leipzig und Paris. Brod, der regelmäßig in gehobenen Etablissements wie dem Salon Goldschmied in Prag verkehrte, konnte sich »im Tagebuch an den aufrechten Brüsten einer jungen Dirne berauschen«, so Reiner Stach. Ganz anders Kafka, der nach dem Besuch eines der 35 Prager Bordelle notierte, er habe »dringend jemanden suchen [müssen], der mich nur freundlich berührt«. Brod, der sich als Charmeur und glühender Verehrer des anderen Geschlechts verstand, bekannte seinem Freund seine »auf die Frau eingestellte, ihr völlig verfallene Naturanlage«. Gern ging er ins Café Arco und schwelgte in den erotischen Illustrationen Aubrey Beardsleys, und er las »mit großer Begeisterung« Casanovas Liebesabenteuer (die Kafka laut Brod »langweilig« fand). »Die Welt bedeutet mir nur durch das Medium einer Frau irgendetwas«, schrieb er an Kafka. Kafka mochte an Brod gedacht haben, als er einmal anmerkte, dass »sich die Rettung-Suchenden immer auf die Frauen werfen«.19

Für Brod war die Sexualität – und die rettende Macht der Frauen – allerdings eine durchaus ernsthafte Angelegenheit. »Von allen Boten Gottes«, schrieb er, »spricht Eros am eindringlichsten.« Im Gegensatz zum Christentum, das allem Fleischlichen abgeneigt sei, mache sich das Judentum seine Macht zu Nutze. »Es ist die ungeheure, die Jahrtausende durchstrahlende Tat des Judentums, in der Liebe, und zwar nicht in irgendeiner ihrer spiritualen Verdünnungen, sondern im direkten erotischen Ergriffensein von Mann und Frau das Diesseitswunder, die reinste Form dieser Gottesgnade, ›Die Flamme Gottes‹, erkannt zu haben«, schreibt Brod in seiner fast 700 Seiten starken zweibändigen Abhandlung Heidentum, Christentum, Judentum (1921).20

Auch in Brods überfrachteter Prosa dreht sich oft alles um den Eros. Sein Roman Ein tschechisches Dienstmädchen (1909) handelt von dem gebürtigen Wiener William Schurhaft, einer »symbolischen Figur des jüdischen Intellektuellen aus der Prager Bourgeoisie«, so der in Prag geborene Linguist Pavel Eisner. William verliebt sich in eine verheiratete tschechische Frau vom Land, die als Dienstmädchen in seinem Hotel arbeitet und ihm existenzielles Glück vermittelt. In Brods Autobiografie ist nachzulesen, dass der Literaturkritiker Leo Hermann, damals Vorsitzender des Prager Bar-Kochba-Vereins, über das Buch schrieb: »Der junge Autor scheint zu glauben, daß nationale Fragen im Bett entschieden werden können.« (Brod »fuhr entrüstet auf«, als er diese Worte las). Der Wiener Autor Leopold Lieger warf Brod 1913 vor, seine Liebesgedichte im Bett zu verfassen.21

In Brods Roman Die Frau, nach der man sich sehnt (1927) klingt die tragische Beziehung zwischen Kafka und Milena Jesenská an, seiner verheirateten tschechischen Übersetzerin und Geliebten, die geprägt war von ihrer Treue zu Kafkas Prosa und der Untreue ihres Mannes zu ihr. Brods Erzähler findet in Stascha die ersehnte Erfüllung, doch wie Milena kann und will Stascha ihren Ehemann trotz seiner Affären nicht verlassen. (Brod kannte Milenas Mann Ernst Pollack aus der Prager Literaturszene. Den Namen seiner Figur könnte er einer von Milenas besten Freundinnen entlehnt haben, der Übersetzerin Staša Jílovská.) Der Roman diente 1929 als Vorlage für einen Stummfilm mit Marlene Dietrich als Stascha.

Ganz anders als Brod fragte sich Kafka 1922 in seinem Tagebuch: »Was hast Du mit dem Geschenk des Geschlechtes getan? Es ist mißlungen, wird man schließlich sagen, das wird alles sein.« Viele der von ihm besonders bewunderten literarischen Vorbilder – Kleist, Kierkegaard, Flaubert – seien ihr Leben lang Junggesellen gewesen, so Kafka. »[D]u weichst den Frauen aus«, warf Brod ihm vor. »Du versuchst, ganz ohne sie zu leben. Und das geht nicht.« (Dieselbe Kritik übte er an einigen von Kafkas fiktionalen Schöpfungen. So beschuldigte er Josef K. in Der Prozess der Lieblosigkeit.)22

Trotzdem holte Brod häufig Kafkas Rat ein, wenn er unter den Wechselfällen junger Liebe litt. Im Jahr 1913 verlobte er sich mit Elsa Taussig, die später aus dem Russischen und Tschechischen ins Deutsche übersetzte. Kafka schrieb an Felice Bauer, er habe »zu Maxens Verlobung sehr und vielleicht ein wenig mitentscheidend geraten«. Doch unmittelbar nach dem Fest hatte er noch geklagt: »Schließlich wird er mir doch wegverlobt.«23

Das war nicht nur eine Freundschaft, sondern die literarische Verstrickung zweier sehr unterschiedlicher Charaktere: eines genialen Schriftstellers und eines geschmackvollen Schriftstellers, der das Genie erkannte, ihm aber nicht das Wasser reichen konnte. Diese Verstrickung warf eine Reihe von Fragen auf: Welche Rolle spielte Kafka in Brods Prosa? Und war Brod nur zufällig ein Weggefährte des schreibenden Kafka, oder war er tiefer in sein Schaffen verwoben?

Max Brod betrachtete sich in mehrfacher Hinsicht als »Zwischenmensch«, zwischen der deutschen, tschechischen und jüdischen Kultur schwankend und somit auf alle drei eingestimmt. In Prag standen, so Brod, »drei Nationen im Kampf gegeneinander«, eine Situation, der Brods junge Generation mit einem »altklugen Realismus« begegnete. Zu einer Zeit, in der, wie Anthony Grafton es formulierte, Prag die europäische »Hauptstadt kosmopolitischer Träume« war, sicherte sich Brod einen Platz als littérateur in der als Prager Kreis bekannten kulturellen Enklave. (In Prag kämen, so der dort geborene Kulturkritiker Emil Faktor, »auf zehn Deutsche zwölf literarische Talente«.)24 Das Wunderkind Brod, das schon als Teenager seine ersten Veröffentlichungen hatte, erwarb sich früh den Ruf eines wandlungsfähigen Dichters, Romanciers und Kritikers – von seiner Tätigkeit als geschäftstüchtiger Netzwerker einmal zu schweigen – und galt als erfolgreichster Prager Schriftsteller seiner Generation. Mit 25 Jahren korrespondierte Brod mit Hermann Hesse, Hugo von Hofmannsthal, Thomas und Heinrich Mann, Rainer Maria Rilke und anderen renommierten Literaten der Zeit. Der Prager Journalist Egon Erwin Kisch besuchte 1912 ein Café im Londoner East End, in dem jiddische Muttersprachler verkehrten:

Ein neunzehnjähriger Junge ist durchgebrannt vom Lodzer Seminar – er will nicht Bocher [rabbinischer Schüler] sein und nicht Rabbiner werden, er will dichten, die Welt erobern, Bücher schreiben, »ein zweiter Max Brod werden«.25

Anders als Kafka schuf Brod ein umfangreiches Werk (man kann schon fast von Schreibsucht sprechen). Veröffentlicht wurden fast neunzig Titel: zwanzig Romane, Gedichtsammlungen, religiöse Abhandlungen, polemische Einblattdrucke (Brod bezeichnete sich als »Polemiker wider Willen«), Dramen (unter anderem über biblische Gestalten wie Königin Ester und König Saul), Aufsätze, Übersetzungen, Libretti, Klavierkompositionen und Biografien.26

Brod, der dazu neigte, in anderen Größe zu suchen, erlag als Erster der Faszination von Kafkas eigenwilliger Prosa, erkannte als Erster die große Bandbreite und Vielfalt seines Schaffens. Als Kafka ihm aus seinen frühen Erzählungen »Beschreibung eines Kampfes« und »Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande« vorlas, hatte er »sofort den Eindruck, daß hier keine gewöhnliche Begabung, sondern ein Genie sprach«. (Voll Ehrfurcht las er auch seiner künftigen Frau Elsa einen Entwurf der »Hochzeitsvorbereitungen« vor.) Im April 1915 trug ihm Kafka den Entwurf zweier Kapitel seines in Arbeit befindlichen Romans Der Prozess vor; Brod notierte begeistert in seinem Tagebuch: »Er ist der größte Dichter unserer Zeit.« Bei der Lektüre von Kafkas Entwürfen hatte Brod nicht etwa das Gefühl, einer völlig neuen Literatur zu begegnen, sondern sie gewissermaßen schon immer gekannt zu haben. Er imitierte Kafkas Werke nicht, doch sie veränderten ihn. Von nun an brachte Brod Kafka eine, wie er selbst einräumte, »fanatische Verehrung« entgegen. Darüber hinaus sei ihm Kafka sein »Gewissensrat«, ein Freund, »der immer in allen schwierigen Lebensfragen maßgebend war und hilfreich zur Seite trat«.27

Kafka war auch Brods erstes Publikum und fand oft in seinen Werken Trost. Im Jahr 1908 las er Brods erstes umfangreiches Werk, den Avantgarde-Roman Schloss Nornepygge. »[N]ur Dein Buch, das ich jetzt endlich geradenwegs lese, tut mir gut«, schrieb der niedergeschlagene Kafka seinem Freund.28 Ein paar Jahre später gab Brod Kafka einen Entwurf seiner Gedichte zur Prüfung, die 1910 unter dem Titel Tagebuch in Versen erschienen. Kafka empfahl, etwa sechzig Gedichte zu streichen.

Kafkas Bewunderung für Brods Tatkraft und Unternehmungsgeist wuchs im gleichen Maße wie die Unzufriedenheit mit sich selbst. Nehmen wir den Tagebucheintrag, den Kafka, damals 27 Jahre alt, am 17. Januar 1911 verfasste:

Max hat mir den ersten Akt des »Abschiedes von der Jugend« vorgelesen. Wie kann ich so, wie ich heute bin, diesem beikommen; ein Jahr müßte ich suchen, ehe ich ein wahres Gefühl in mir fände […].29

In jenem Herbst begannen Kafka und Brod mit der Arbeit an einem gemeinsamen Roman, der den Titel Richard und Samuel erhalten sollte.30 Sie veröffentlichten das erste Kapitel in der von ihrem Freund Willy Haas herausgegebenen Prager Zeitschrift Herder-Blätter, gaben das Projekt dann aber auf. »Ich und Max müssen doch grundverschieden sein«, notierte Kafka in seinem Tagebuch. »So sehr ich seine Schriften bewundere […], so ist doch jeder Satz, den er für Richard und Samuel schreibt, mit einer widerwilligen Koncession von meiner Seite verbunden, die ich schmerzlich bis in meine Tiefe spüre.« Drei Jahre später beklagte er: »Ich bin Max unklar und wo ich ihm klar bin, irrt er sich.«31

Wünschte sich Brod, wenn er einen von Kafkas Entwürfen las, der Autor zu sein? Ungeachtet seines umfangreichen Schaffens wusste Brod wohl insgeheim, dass ihm zwar Geschmack und Urteilsvermögen gegeben waren, nicht aber das Talent, ein wahrhaft originelles Kunstwerk zu erschaffen. Als Beobachter von Kafkas Genialität musste er sich auf etwas verlassen, das außerhalb seiner selbst lag.32

Menschen, die keine Künstler sind, mögen versuchen, Kunstwerke, die sie nicht wirklich ihr Eigen nennen können, zumindest materiell in ihren Besitz zu bekommen. Brod sammelte, wie wir noch sehen werden, geradezu zwanghaft alles, an das Kafka Hand gelegt hatte. Kafka wiederum hatte den Impuls, alles abzustoßen. »[E]r war kein Sammler, viel Raum beanspruchte er nicht«, so Reiner Stach.33

Bald schon begann Brod, seine Freundschaft mit Kafka literarisch zu verarbeiten. Die Hauptfigur seines Romans Arnold Beer aus dem Jahr 1912 ist ein Dilettant, der seine Freunde in demselben Ton zum Schreiben drängt, den Brod auch Kafka gegenüber anschlug. »Arnold verlangte einfach, daß rings um ihn geleistet wurde; als hätte er selbst das dunkle Gefühl, daß er für seine Person mit seiner Zersplitterung nichts Nennenswertes hinterlassen würde, suchte er seine Spannkraft wenigstens durch das Medium anderer Gehirne hindurch wirken zu lassen.« Nach der Lektüre des Romans schrieb Kafka an Brod: »Ich habe eine solche Freude von Deinem Buch gehabt« und verabschiedete sich mit den Worten: »Ich küsse dich.«34

In seinem bekanntesten Roman Tycho Brahes Weg zu Gott (erschienen 1915 bei Kurt Wolff und jahrelang ein Bestseller) beleuchtet Brod das Verhältnis zwischen dem großen dänischen Astronomen Tycho Brahe und dem ihm intellektuell überlegenen deutschen Astronomen Johannes Kepler. Kepler, der die Gesetze der Planetenbewegungen erforscht, weigert sich, irgendwelche Erkenntnisse öffentlich zu machen, solange sie nicht perfekt sind. Der fiktive Tycho beschreibt Kepler als rätselhaften Menschen, der beharrlich »makellose Reinheit« anstrebt. Der wendigere Brahe, der im Prager Exil lebt, kann mit Keplers Selbstzweifeln und seiner Abneigung gegen das Publizieren ebenso wenig anfangen wie mit dessen Beteuerung: »Nein, ich bin nicht glücklich und bin nie glücklich gewesen […]. Und ich will auch gar nicht glücklich sein.« Keplers Entdeckungen machen Brahes Erkenntnisse überflüssig. Trotzdem überwindet Brahe selbstlos seine Eitelkeit und stellt seine Arbeit hintan. Brod widmete das Buch Kafka, der ihm im Vorwege dazu schrieb: »Weißt Du was eine solche Widmung bedeutet? Daß ich […] hinaufgezogen und dem ›Tycho‹, der um so viel lebendiger ist als ich, beigefügt werde. Wie klein werde ich diese Geschichte umlaufen! Aber wie werde ich sie als mein scheinbares Eigentum lieb haben! Du tust mir unverdient Gutes, Max, wie immer.«35

Da Brod wusste, dass Kafka des Selbstlobs völlig unfähig war, nutzte er seine guten Beziehungen und wurde zum Fürsprecher, Vertreter und Literaturagenten seines Freundes. »[Ich] wollte ihm beweisen, daß seine literarischen Unfruchtbarkeits-Befürchtungen keinen Grund hätten«, schrieb Brod in seiner Kafka-Biografie.36 So erwähnte er Kafka wohlwollend in der Berliner Wochenzeitung Die Gegenwart, ehe diese auch nur eine einzige Zeile von ihm veröffentlicht hatte.

Kafkas Minderwertigkeitskomplexe machten Brod schwer zu schaffen. »Ich kann nicht schreiben«, gestand Kafka seinem Freund 1910, »ich habe keine Zeile gemacht, die ich anerkenne, dagegen habe ich alles weggestrichen, was ich nach Paris – und das war nicht viel – geschrieben habe. Mein ganzer Körper warnt mich vor jedem Wort; jedes Wort, ehe es sich von mir niederschreiben läßt, schaut sich zuerst nach allen Seiten um; die Sätze zerbrechen mir förmlich, ich sehe ihr Inneres und muß dann rasch aufhören.«37

In einem Brief an Oskar Baum sprach Kafka von der »Angst, die Götter auf mich aufmerksam zu machen«. Unverdrossen und völlig frei von Neid legte Brod bei Lektoren und Verlegern ein Wort für Kafka ein. Er vermittelte zwischen Kafka und der von Franz Blei herausgegebenen Zeitschrift Hyperion, in der Kafkas erster Text erschien. Im Jahr 1916 schrieb Brod an Martin Buber: »Ach kennten Sie doch seine umfangreichen, leider unvollendeten Romane, die er mir manchmal, in seltenen Stunden vorliest. Was würde ich nicht tun, um ihn mobiler zu machen!«38

Im Sommer 1912 fuhr Brod mit Kafka nach Leipzig, damals ein Zentrum der deutschen Verlagslandschaft, und stellte ihn dem jungen Verleger Kurt Wolff vor. »[Ich] habe im ersten Augenblick den nie auslöschbaren Eindruck gehabt: der Impresario präsentiert den von ihm entdeckten Star.« Ende desselben Jahres kümmerten sich Brod und Wolff um die Veröffentlichung von Kafkas erstem Buch im Rowohlt Verlag mit einer Auflage von achthundert Exemplaren. Das 93 Seiten starke Bändchen mit dem Titel Betrachtung versammelte achtzehn Prosaminiaturen. In einer Anzeige hieß es, Kafkas »Eigenart, die ihn dichterische Arbeiten immer und immer durchzufeilen zwingt, hielt ihn bisher von der Herausgabe von Büchern ab«.39 Kafka widmete das Buch Brod, der sich mit einer überschwänglichen Rezension in der Münchner Zeitschrift März revanchierte:

Ich könnte mir sehr gut einen denken, dem dieses Buch in die Hand fällt […] und der von Stund an sein ganzes Leben ändert, ein neuer Mensch wird. Eine solche Unbedingtheit und süße Kraft dringt aus diesen wenigen kurzen Prosastücken. […] Es ist die Liebe zum Göttlichen, zum Absoluten, die aus jeder Zeile spricht. Und mit einer solchen Selbstverständlichkeit, daß an diese grundlegende Moral gar kein Wort mehr verschwendet wird […].40

Kafka war beschämt. »Heute mittag hätte ich ein Loch gebraucht, um mich darin zu verstecken«, schrieb er seiner Verlobten Felice Bauer und fuhr fort:

Weil eben die Freundschaft die er für mich fühlt im Menschlichsten, noch weit unter dem Beginn der Litteratur, ihre Wurzel hat und daher schon mächtig ist, ehe die Litteratur nur zu Athem kommt, überschätzt er mich in einer solchen Weise, die mich beschämt und eitel und hochmütig macht […]. Wenn ich selbst arbeiten würde, im Fluß der Arbeit wäre und von ihr getragen, ich müßte mir über die Besprechung keine Gedanken machen, ich könnte Max in Gedanken für seine Liebe küssen und die Besprechung selbst würde mich gar nicht berühren. So aber –41

»Die Verwandlung«, die Kafka zum Durchbruch verhalf, veröffentlichte Brod 1913 in seiner Anthologie Arkadia.42 (Kafka hatte nach eigener Aussage in der »Felice B.« gewidmeten Erzählung Motive aus Brods Roman Arnold Beer aus dem Jahr 1912 verarbeitet.) Und 1921 lobte Brod seinen Freund in seinem langen Aufsatz »Der Dichter Franz Kafka«, der in Die neue Rundschau erschien, in den Himmel.43

Alle Kafka-Texte, die Brod veröffentlichte, habe er seinem Freund mit gutem Zureden, List und Tücke abtrotzen müssen, so Brod später.

Manchmal war ich wie eine Zuchtrute über ihm, trieb und drängte, natürlich nicht direkt, sondern immer wieder durch neue Mittel und auf Schleichwegen […]. Es gab Zeiten, in denen er mir dafür dankte. Oft aber war ich ihm mit meinem Anfeuern auch lästig, er wünschte es zum Teufel, sein Tagebuch gibt Kunde davon. Ich spürte das auch, es lag mir aber nichts daran. Mir ging es um die Sache, um einen Hilfsdienst, allenfalls auch gegen den Willen des Freundes.44