Читать книгу Immer über die Kimm - Bernd Wolfgang Meyer - Страница 3

Kapitel I WACHSEN

ОглавлениеBernd wusste nicht, ob es ein grauer Tag war. Er wusste auch nicht, ob es bereits finster wurde. Bernd wusste, dass er im July 1943 in Landsberg an der Warthe geboren wurde, weil dies auf dem Papier verewigt war, das ihn als Geburtsurkunde zu begleiten begann. Einzelheiten wurden ihm niemals mitgeteilt und erwiesen sich auch als nicht erforderlich. Allein der Name Warthe bereitete einiges Kopfzerbrechen und Irritationen, konnte er sich doch nicht bildlich vorstellen, an einer Bushaltestelle geboren worden zu sein, denn auf eine solche schien ihm der Begriff hinzuweisen.

Von Landsberg im Warthegau, wo seine Mutter anlässlich seiner Erschaffung mit dem, wohl vorübergehend stationierten Infanterie - Vater zusammentraf, reisten sie nach Brieg, in der Nähe von Breslau gelegen, und zogen in die großartige Villa des Opas, mit Namen Achtzehn, wie die Zahl, der als Direktor der Metzger Lederwerke ein Anrecht auf standesgemäßes Wohnen besaß und dieses mit der Familie teilte. Rechtzeitig begaben sie sich erneut, dieses Mal unter Mitnahme aller Habseligkeiten, zu denen ein schwarzer Konzertflügel zählte, der gewaltig war und ein Zimmer füllte, sowie dem Opa und der Oma Achtzehn auf die Reise, dieses Mal in Richtung Westen, nach Elmshorn. Dort angekommen nahm die Familie Besitz von der dortigen Villa der Metzger Werke, für die sein Opa unverzüglich weiterhin Schuhsohlen herzustellen begann und richtete sich auf allen drei Etagen heimelig und großzügig ein.

Man litt keinen Mangel. Die Oma Achtzehn war heilig und besuchte das katholische Kolpinghaus um kartonweise dänische Butter, die fein gesalzen war, herbeizutragen. Seine Mutter zog mit dem Bus über die umliegenden Dörfer und versuchte den Bauerntöchtern Klavierspielen beizubringen, die als Gegenleistung auf die Wurst und den Schinken zu verzichteten sich bereit fanden. Der Opa verdiente exzellent und hortete auf seinem Sparkonto eine halbe Million Reichsmark, die ein Vermögen darstellte und für deren Hälfte ihnen die Villa auf der gegenüberliegenden Straßenseite mehrfach angeboten wurde. Gleichwohl war der Opa ein bedächtiger Geschäftsmann, der nichts übereilte und als er sich schließlich entschied, die Villa nicht zu kaufen, denn sie hatten ja bereits eine, kam die Währungsreform der DM und das Konto war über Nacht leer. Bald darauf hatte der Opa eine Nierensteinoperation über sich ergehen zu lassen, an der er unverzüglich, auf weißem Untergrund zwischen zwei brennenden Kerzen ruhend, verstarb.

Bernd hatte einen Doppelnamen erhalten, hübsch mit Bindestrich verbunden und ohne t am Ende von Bernd, was die Unterschrift künftig erheblich erleichterte und wofür er seinen Eltern ewig dankbar sein sollte. Nicht so flach wie Tom, oder Igor, gar Kevin. Es wurde ihm erlaubt, durch das weitläufige Fabrikgelände zu toben, so er versprach, nicht in die Tanks und Gruben mit Gerbsäure zu fallen. Bernd wuchs ein wenig und entwickelte sich allmählich zu einem nicht leicht handzuhabenden Bengel, der andere Interessen entwickelte, als offensichtlich von seiner Mutter hoffnungsvoll erwartet worden waren und musste alsbald die Einschulung erleben, zu der ihm eine große, spitze Tüte geschenkt wurde, die ihn überragte. Die Oma Achtzehn hielt nichts

von Bernd und begann eines Tages in das Dachgeschoß zu ziehen, in dem die Mutter mit ihm bereits in einer Abtrennung von zwei Zimmern und einer Küchenecke auf dem Flur mehrere Wochen wohnten, nachdem den Metzger Werken aufgefallen war, dass der Opa verstorben und mithin der Anspruch auf die Dienstvilla verwirkt war. Alle Stockwerke wurden nunmehr mit Leichtbauwänden unterteilt, um all die zuströmenden Flüchtlinge aus dem Osten aufzunehmen, die mit geringer Habe sich auf engstem Raum zu drängen begannen und Leben in das Haus brachten. Auch im Dachgeschoß gelang es, noch ein Zimmer mit Brettern abzutrennen, in das das Fräulein Elke einzog, das nicht viel später Bernds sexuelles Interesse auf sich zog und deren Titten er sich frühzeitig ganz genau vorzustellen vermochte. Einer der Flüchtlinge brachte überdies eine Dänische Dogge herbei, die auf dem umzäuntem Hof lebte, der zu durchqueren war, um zum Hintereingang zu gelangen, denn hinter dem Haupteingang lebten Menschen, die sich den Durchgang verbaten, weil sie dann immer die Lagerstätte forträumen mussten. Der Hund war harmlos, wie der Besitzer nicht müde wurde, zu erklären und sah furchteinflößend aus. Er gewöhnte sich an, Bernd vermutete aus Langeweile, seinen Unterkiefer auf Bernds Haupt zu legen und zu ruhen, wann immer er ihn erwischte, wenn er auf Zehenspitzen vorsichtig den Hof zu überqueren suchte. In der Hofecke war ein Fleck abgetrennt, in dem eine Hühnerfamilie lebte, die morgens weckte und abends Eier lieferte. In derem wetterfestem Bretterverschlag wurde eines Tages ein Mann gefunden, den keiner zu kennen vorgab und der eine aufgerissene Kehle zur Schau trug. Allgemein wurde angenommen, dass die Ratten die Schuld traf, die in Horden hinter den Fabrikhallen zu toben pflegten. Im Nachbarhaus wurde ein Baby gekocht, weil jemand im Dachgeschoß heißes Wasser in die Regenrinne geschüttet und jemand anders den Kinderwagen unter die Traufe geschoben hatte. Das Leben war übersichtlich und beschaulich. Wenn Bernd nicht in den Ruinen mit seinen Freunden herumbalgte und Ritter mit der Dachlatte spielte, oder Munition und auch mal ein Maschinengewehr in Ölpapier aus dem Schlick der Krückau schabte, das gut schoß aber die Krähe nicht traf und bald von dem mit dem Fahrrad herbeieilenden Polizisten eingesammelt wurde, ging er in die Waldhaine, die zahlreich in etwa fünf Kilometer Entfernung um Elmshorn verstreut lagen und zerstückelte die unzähligen Kaninchendrahtschlingen, die überall aufgestellt waren mit einer alten Zange, um dann den wutschäumenden Häschern über die Wiesen und die Rinnsale zu entkommen. Im Winter war dies einfacher, denn bei tiefem Schnee trauten die Verfolger sich nicht in die Verwehungen, unter denen Bernd in den zahlreichen tiefen Gräben leicht und behände entkommen konnte. Auch baute er sich alsbald strategische Stützpunkte unter umgekippten Loren und bewaffnete sich mit einem Flitzbogen und eindrucksvollen Pfeilen, in deren Spitzen er rostige Nägel aus den Ruinen verlässlich befestigte, so dass das mit der Wilderei allmählich ein Ende nahm, nachdem die Fallensteller ermüdeten, die Mistgabeln, die sie neuerdings zur eigenen Bewaffnung erforderlich hielten, unentwegt mit sich herumzuschleppen und auch weil es Verluste gab, die die Polizei nicht haben wollte. Horst, Bernds bester Freund, wurde mit einer Gabel in die Milz gestochen, wo immer die war, überlebte jedoch nach kurzem Aufenthalt in der Villa, die als Lazarett eingerichtet worden war und die Bernd den Opa genommen hatte. Auch Bernd wurde verletzt, durch einen Nagelpfeil, der aus dem Oberschenkel gezogen werden musste und der von einem Mitglied der Stubbenhook Bande abgeschossen worden war, weil Bernd und Olaf deren

Ruine im Sturm zu nehmen gedachten. Der Angriff musste wiederholt werden, nach Aufrüstung mit einem Holzschwert, das mit Blech ummantelt wurde und einem Werbeschild von Opel als Panzer gegen den Steinhagel, das sehr stabil war, aber von dem flachen Stein durchschlagen wurde, der Bernd mit einer klaffenden Wunde und hernach dauerhaften Narbe ganz knapp über dem linken Auge ausstattete. Das wollte seine Mutter nicht haben und so kam es, dass man sich auf die Seeräuberei verlegte und begann, ein UBoot zu bauen. Drei Fischtonnen vom Schrottplatz aus Alluminium wurden mit dem Werkzeug von Onkel Otti zusammengenietet. Zwei Marmeladeneimer passten als Türme und mit zwei Eisenstangen konnte vorne und hinten eine Scheibe aus Blech bewegt werden, das Ding zu fluten und die Luft anzuhalten. Beim ersten Versuch in der Schlangenau versnk das Werk, weil nicht alles dicht zu sein schien und Olaf und Bernd hatten Mühe, aus den Marmeladeneimern zu kriechen und das nahe Ufer zu erklimmen.

Einfacher war es, einen der Kähne zu klauen, die hier und da am Ufer der Krückau lagen und mit Teer auf einen Fetzen einen Totenkopf zu malen. So fuhren sie dann zur See auf der Krückau und hofften einen anderen Kahn zu erspähen, den man entern könnte, um die Mannschaft zu ertränken. Gleichwohl ertrank beinahe Bernd, weil die Lederhose sich voll Wasser sog, als er gerade an der tiefsten Stelle der Krückau, in der Biege, auf dem Bug stehend über Bord ging, als der Kahn ruckte und am Seil in zwei Meter Tiefe hing und nicht aufschwimmen wollte. Horst und Olaf zogen ihn nach einer Weile über Wasser und seine Mutter wollte so was dann auch nicht mehr haben, als er ihr erzählte, dass es stimmt, was man so hörte. „Und dann hab ich mein ganzes Leben in einem Film gesehen. In Farbe. Ganz klar. Richtig brilliant. In Farbe.“

Eines Tages, nach Schulschluß, begegnete ihm auf der Treppe in das Dachgeschoß ein unbekannter Mann mit einem Sack über der Schulter in der die Oma Achtzehn gefaltet treppab transportiert wurde. Man legte sie auf dem städtischen Friedhof in ein Loch neben den Opa und Bernd stellte fest, dass einerseits die Familie nun sehr geschrumpft war und andererseits das Geld knapp wurde, weil die Rente fehlte. Seine Mutter gab in einem der beiden Zimmer im Dachgeschoß, in dem Bernd schlief und in das kräftige Männer den Konzertflügel gewuchtet hatten, nunmehr regelmäßig Klavierunterricht und veranstaltete auch öffentliche Konzerte in der Aula des Gymnasiums. Der Vater Gustav eilte aus russischer Gefangenschaft heim, sagte Hallo, strich Bernd mit der Hand über das Haar und verschwand nach Hamburg Lokstedt, wo Bernds Oma Meyer in den Trümmern hausen sollte. Ein Herr Bank kam, sagte Hallo, wurde von seiner Mutter als Stiefvater vorgestellt und verstarb unversehens, weil er Krebs hatte. Bernd selbst ging in eine neue Schule, das Gymnasium, in der er wenig Erfolg hatte und begann Zigaretten in einem verlassenen Hühnerstall auf dem Nachbargrundstück zu rauchen, wo man ihn nicht sehen und erwischen konnte. Paul kam und gab bekannt, dass er Bernds Mutter zu heiraten gedachte, sobald Bernd aus dem Haus wäre. Ein paar Wochen später sagte die Mutter zu Bernd „Morgen, mein Sohn. Morgen kommt dein Vater und holt dich ab. Dann wird es dir gut gehen. Ich packe jetzt deine Sachen.“ Früh am nächsten Tag parkte ein VW Käfer vor der Villa und nahm das Köfferchen und Bernd auf, nachdem Bernd seiner Mutter die Hand geschüttelt und sie ihm alles Gute gewünscht hatte. Bernd nahm auf dem Rücksitz Platz, weil auf dem Beifahrersitz die Stiefmutter saß, die ihn freundlich empfing und auf ein auskömmliches Miteinander zu hoffen vorgab. Es wurde von einer langen

Reise geredet, und man eröffnete ihm, dass er von jetzt ab bei München wohnen würde. Horst, Dörte, Olaf, Gerd, Hartmut und Maren, seine erste Freundin, blieben unverabschiedet zurück und nach zehn Kilometern Fahrt hielt Bernds Vater am Straßenrand, damit Bernd in die Büsche kotzen konnte, da ihm bei jeder Fahrt, gleich ob Auto oder Zug seit jeher speiübel geworden war. Hätte es damals schon Plastiktüten gegeben, hätte er sicherlich eine gekauft, um die Fahrt in Ruhe ohne Unterbrechung fortsetzen zu können.

Einige Wochen lebte die neue Familie in Gauting neben einem gewaltigen Tannenwald, in dem es auch am Tag finster war und der sich unendlich erstreckte, so dass es Bernd nicht gelang, ihn zu durchqueren. Dann zogen sie überraschend nach Unterpfaffenhofen, wo die neue Eigentumswohnung bezogen wurde und wo ein Keller sich als praktisch erwies, in dem sein Vater Bernd regelmäßig zu verprügeln begann, weil die Tante Annemarie, die neue Stiefmutter, sich zu dem Entschluß durchgerungen hatte, den plötzlichen Sohn nicht mögen zu wollen und fantasievolle Beschuldigungen vielfältiger Art entwickelte und verbreitete. Gleichwohl verblieb Bernd nicht sehr lange, denn seinem Vater gelang es, eine passende Schule für die Bildung zu entdecken, die zu erreichen Bernd alsbald in den VW geladen und nach Donauwörth gefahren wurde, nicht ohne die üblichen Unterbrechungen an den Straßenrändern, an denen er das Frühstück und dann die Galle hinterließ. Bei einer Frau Rossmann, die ein Hospiz für Studenten auf der ersten Etage in drei Zimmern betrieb, wurde er mit seinem Köfferchen abgeladen und ermahnt, ihr in allen Anliegen fortan Folge zu leisten. Sie wies ein Bett in einer Ecke eines der Zimmer zu, auf dem er rasten und die beiden anderen Zöglinge, die vor der gegenüberliegenden Wand lebten, beobachten konnte. Eine Kommode reichte aus, die Habe aufzunehmen. Zwei weitere, etwas ältere Studenten, Bernd war gerade dreizehneinhalb geworden, bewohnten das zweite Zimmer, während die Frau Rossmann sich in dem dritten Zimmer aufzuhalten pflegte und in der Küche das Frühstück und die anderen Mahlzeiten kochte, die alle dort gemeinsam einzunehmen hatten. Die Toilette fand Bernd entlang eines unverglasten Ganges, in dem im Winter der Wind pfiff und der Altane hieß, in einem Verschlag, in dem ein Sitz aus Holz in einer Kiste war und unter dem ein Schacht bis in den Keller führte, unter dem in einer Grube die Fäkalien schwappten. Man durfte keine brennende Zigarettenkippe hinunterfallen lassen, da alles brennen mochte. Aber sie durften ja ohnehin nicht rauchen, wo man sie hätte überraschen können. Die weitergehenden Aufgaben der Frau Rossmann waren das pünktliche frühmorgendliche Wecken, das Achten darauf, dass die anvertrauten Schüler sich auch mal wuschen, wofür die Küche vorübergehend zweckentfremdet wurde und die Ausübung der Aufsicht hinsichtlich der Bemühungen, die Hausaufgaben zu lösen.

Am ersten Morgen nach Bernds Ankunft, er hatte wieder Farbe bekommen, die er während der Fahrt verloren hatte, führten ihn seine Mitschüler durch die Kleinstadt und auf den Hügel, auf dem das Internat Heilig Kreuz, angelehnt an eine pompöse Kirche sich eindrucksvoll erhob. Hier war seine neue Schulheimat, in der er die Mittlere Reife zu erringen hatte und in der man aus ihm einen anständigen Menschen machen würde, wie der Vater während der Fahrt nicht müde wurde zu betonen. Bernd wurde einem in katholischer Sackkluft gekleideten Mönch mit kahler Stelle über dem Hinterkopf vorgestellt, der ihn in ein Klassenzimmer führte, wo Gleichaltrige von einem identischen

Priester unterrichtet werden würden und wo er sich zwangsläufig rasch einzuleben hatte und auf der Holzbank Platz nahm.

Zuhause bei der korpulenten Frau Rossmann, die seine Sympathie gewann, nachdem sie erzählte, wie ihre beiden Pferde während des Krieges zwangsverpflichtet wurden, was sie auch heute, 1956, noch nicht verkraften konnte, und die nie wieder kamen, wurde Bernd von den beiden älteren Studenten spontan tyrannisiert, da er als einziger weit und breit, Norddeutscher, mithin Preuße, war, die beide vor Ort nicht gut gelitten wurden. Sie amüsierten sich dahingehend, dass sie ihm unentwegt, so die Frau Rossmann abwesend war, Kopfnüsse gaben, die ihm bald leid wurden und derer er sich zunehmend aggressiv zur Wehr zu setzen begann. So traf er den einen auf seinem Auge, das blau anschwoll und der Aufmerksamkeit der gütigen Frau Rossmann nicht entgehen konnte. Nachdem auch die beiden Gleichaltrigen auf den Geschmack der Vorherrschaft gekommen waren, gab es mit diesen wiederholte Rangeleien und als Bernd eine brennende Kippe auf der Toilette in dem Schacht verlor, worauf es unten blau züngelte, kam er nicht umhin einen Brand zu melden, der sich gottseidank nicht entwickelte, und wurde unverzüglich darauf mit seinem herbeieilendem Vater konfrontiert, der sich ein Zimmer auslieh und ihn fürchterlich verdrosch, um hernach zu eröffnen, dass Bernd umziehen würde. „Du wirst umziehen,“ sagte er, „du wirst in das Internat umziehen. Pack deinen Koffer. Und wenn du mir in das Auto kotzt, werde ich dich gleich erneut in dem Park verdreschen.“ „Ich habe alles schon telefonisch arrangiert,“ setzte er fort, während er Bernd nicht aus den Augen ließ und die Miniaturpanzer bemerkte, die er zwischen einem Handtuch in das Köfferchen zu schieben suchte. „Was ist das.“ „Das sind Spielzeugpanzer.“ „Das sehe ich. Halte mich nicht für dumm. Woher hast du die.“„Ich habe sie gekauft.“ „Von dem Taschengeld das ich dir regelmäßig von Frau Rossman auszahlen lasse?“ „Ja.“ „Du veruntreust dein Taschengeld? Das Geld ist ausschließlich für den Erwerb von Schulheften und Bleistiften gedacht. Ich werde andere Seiten aufziehen müssen. Ich fahre dich jetzt ins Internat. Der Pater Direktor wartet schon. Wenn dir wieder schlecht wird kannst du zu Fuß gehen.“ Der Pater Direktor hatte sie schon erwartet und stand erwartungsvoll in der Tür des Direktorenzimmers im ersten Stock. „Mein Sohn vermag nicht mit Geld umzugehen,“ sagte Bernds Vater, nachdem beide sich die Hände geschüttelt und Bernd mißmutig einen Augenblick angestarrt hatten. „Er veruntreut sein Taschengeld. Ich habe ihm all die drei Monate fünf Mark Taschengeld auszahlen lassen. Aber er kauft sich Spielzeug und Rauchwaren davon.“ „Ich verstehe,“ sagte der Pater Direktor und warf mit gefurchter Stirn einen zweifelnden Blick auf Bernd. „Ich verstehe. Hier sind Rauchwaren strikt verboten. Wir werden keine Schüler dulden, die Rauchwaren haben. Der Besitz von Spielzeug ist streng verboten.“ „Mein Sohn vermag nicht mit Geld umzugehen.“ „Es gehört zu unseren Idealen, den Kindern den Umgang mit Geld zu vermitteln.“ „Ich verstehe,“ sagte Bernds Vater Gustav, „ich möchte Sie bitten ihm nur dann Geld zu geben, wenn er nachweisen kann, dass er dieses zum Kauf von Schulheften benötigt. Ich deponiere fünfzig Mark für diese Verwendung.“ Bernds Vater langte in die Innentasche des Anzuges und brachte seine Brieftasche hervor. „Ich werde ein strenges Auge auf Ihren Sohn werfen,“ verabschiedete der Herr Pater Direktor Bernds Vater und geleitete ihn auf den großen Flur. „Ein strenges Auge.“ „Ich danke Ihnen. Meine Frau, seine Stiefmutter, hat ihn frühzeitig erkannt. Er ist ein unerzogener Rüpel. Er kommt nach seiner leiblichen Mutter.“

Also zog Bernd erwartungsvoll in das katholische Internat Heilig Kreuz ein und wurde dem Schlafsaal Nr. 4 zugewiesen, in dem etwa zwanzig Zöglinge auf ordentlich an den Wänden und in der Mitte eines Saales im 2. Stock aufgereihten Betten lebten. Über die linke Seite erstreckte sich eine Waschrinne aus Zinkblech über der zahllose Wasserhähne gereiht waren, die kaltes Wasser spendeten. Die Wände waren kahl und hoch. Geheizt wurde nicht. Tageslicht konnte bezogen werden, wenn jemand die Tür des Schlafsaals, die auf den Flur führte, auf dem sich Fenster aneinanderreihten, aufzog. Aber es gab einen Lichtschalter, der abends um neun ausgeknippst wurde und nicht mehr berührt werden durfte. Es wurde für das Studium gelebt. Vormittags wurde instruiert und gelehrt. Nachmittags suchten sie die Studierzimmer auf und machten ihre Hausaufgaben. Abends waren zwei Freizeitstunden erlaubt, die in den Studierzimmern mit Schach und etwa Gitarrespielen verbracht wurden. Und mit Lesen. Jeden Sonntag Nachmittag war Freigang für zwei Stunden, der in dem Städtchen verbracht werden konnte und den Bernd zu kleinen Spaziergängen nutzte, da er für andere Dinge, etwa eine Tüte Eiscreme, über kein Geld verfügte.

„Eines Tages,“ sagte sein Bettnachbar, ein erstaunlich hässlicher Knabe, dem eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Glöckner von Notre Dame nicht abgesprochen werden konnte, „eines Tages werde ich reich sein. Deshalb bin ich hier.“ „Ich bin reich,“ sagte Bernd, „ich besitze ein Fahrrad. Das ich aber nicht mitnehmen durfte, weil das Auto zu klein war.“ „Ich besitze kein Fahrrad,“ sagte der Knabe, der Horst hieß. „Ich werde ein Fahrrad haben. Später. Ich werde mir ein Fahrrad kaufen.“ Horst und Bernd hatten Gemeinsamkeiten. Zahlreiche Gemeinsamkeiten. Horst bekam nie Besuch von seiner Mutter, die nur ein paar Kilometer entfernt in dem nächsten Ort wohnte, aber zu arm war, die Reise zu bezahlen. „Sie ist arm und kann grad die dreihundert Mark im Monat aufbringen, die unsere Unterbringung hier kostet.“ Entschuldigte er sie wiederholt. „Sie kann mir auch kein Taschengeld geben.“ „Ich bekomme auch kein Taschengeld. Mein Vater denkt, ich veruntreue und vergeude sein Geld. Er ist Musiker. Erster Oboist beim Bayrischen Symphonieorchester in München. Er spielt auch Englisch Horn. Er verdient viertausend Mark im Monat, hab ich mal gehört. Und er braucht nur jeden zweiten Tag ins Orchester zum Üben zu gehen. Schlecht, wenn man mit ihm wohnen muß. Weil er ständig zu Hause ist. Allerdings reist er oft. Mit dem Orchester. Edinburgh, der Pabst. Was auch immer. Meine Stiefmutter ist eine Schmarotzerin. Sieht aber gut aus. Würde ich ficken. Wenn ich schon ficken könnte. Meine Mutter ist Klavierlehrerin. In Elmshorn. Wo mein Fahrrad steht. Hat jetzt, oder wird jetzt, heiraten. Paul. Mein neuer Stiefvater. Der Opa hat all die Schuhsohlen gemacht und ist dann gestorben.“

Auch Bernd wurde nicht besucht und verbrachte die erste Weihnacht als einziger im Internat, weil sein Vater Gustav mit seiner Mutter Annemarie zum Skilaufen fahren wollte, wie er ihm sagte, als man ihn an das Telefon im Zimmer des Pater Direktors gerufen hatte. Horst fuhr mit der Bahn nach hause und aß Lebkuchen. Horst hatte keine Freunde im Internat, weil er zu hässlich war. Bernd hatte auch keine Freunde im Internat, weil er Preuße war. Der einzige unter dreihundert Zöglingen, von denen die Hälfte im Internat wohnte. Wie Horst bekam auch Bernd keine Fresspakete zugesandt, von denen alle anderen lebten und gediehen. Fresspakete von zu hause waren erforderlich. Alle bekamen wöchentlich Dauerwürste und andere Leckereien wie Kekse, auch frisches Brot und Butter und Speck, was alles in den Schubladen unter der Tafel im Speisesaal sorgsam gehortet wurde. Horst und Bernd bekamen nur das Internatsessen. „Ich bekomme nur das Internatsessen. Alle anderen bekommen Fresspakete.“ beschwerte Bernd sich bei Papi, nachdem der Pater Direktor ihn telefonieren ließ und taktvoll das Zimmer verlassen hatte und Tante Annemarie nachdem “Was willst du denn jetzt schon wieder,“ den Hörer weitergereicht hatte. „Du wirst ausreichend ernährt,“ sagte sein Vater am anderen Ende der Leitung. „Ich kenne den Speiseplan. Es gibt fast jeden Tag Fleisch.“ „Schon, aber das ist immer fett. Das kann man nicht schlucken. Ich kann das nicht schlucken. Das ist alles Schwarte.“ Aber es kam kein Fresspaket und Papi verbot sich ungerechtfertigte Beschuldigungen und verwies auf den Speiseplan, auf dem Braten stand. Er riet, Bernd sollte gefälligst an seinem schlechten Charakter arbeiten, der ihn wohl seitens seiner Mutter erblich belasten würde.

Horst kam auf die Idee, des Nachts in den dann unbeaufsichtigten Speisesaal einzudringen und haarfeine Scheiben von den in allen Schubladen liegenden Hartwürsten abzutrennen. Im oberen Bereich der Trennmauer zum Kreuzgang gab es ein kleines Fenster, das erreicht werden könnte, wenn einer auf den anderen stieg und der untere sich auf die Zehenspitzen stellte. dann wäre es zu entriegeln und sie könnten in der Nacht von außen, dem Kreuzgang aus, auf die gleiche Weise einsteigen. Jedenfalls der, der oben sein würde. An einem schönen, sonnigen Tag, als alle nach dem Mittagessen hinuntereilten, sich auf den Sportanlagen zu wärmen und auch die Köchinnen sich vor die Tür stellten, ergab sich endlich die Gelegenheit, das Fenster zum Kreuzgang zu entriegeln, was Bernd bei dem ersten Versuch misslang, beim zweiten jedoch vorzüglich glückte. Das Fenster konnte mithin vom Kreuzgang aus aufgestoßen werden. Etwa kurz nach Mitternacht, als alle schliefen, oder so taten, als ob alle schliefen, stahlen sie sich aus dem Schlafsaal über den breiten Gang mit den Fenstern und tasteten sich zu dem ebenfalls breiten Portal, dessen Treppe nach unten in den Kreutzgang führte. In der Finsternis bemerkten sie rechtzeitig huschende Gestalten, die den Gang querten um einen anderen Schlafsaal zu erreichen, wohl Saal Nummer 3 und von deren Tätigkeit sie bereits wiederholt Kenntnis erhalten hatten, in der Art, dass sie, und weitere, mit nassen Handtüchern verdroschen wurden, während sie schliefen. Das war das beliebte Hobby der Leute die in Schlafsaal 8 lebten, acht an der Zahl waren und sich nachts an die Betten der Schlafenden in anderen Sälen heranschlichen, um zugleich mit den Handtüchern, in die auch schon mal ein Laib Seife eingewickelt wurde, zuzuschlagen und hernach rasch in der Finsternis den eigenen Saal aufzusuchen, sich schlafend zu stellen, wenn der Nachtpater, so er alarmiert wurde, herbeieilte, die Missetäter zu ermitteln. Im Schlafsaal 8 lebten die auffälligen Studenten.

Sie schlichen um den Kreuzgang herum und Bernd stieg im trüben Schein des Mondlichtes über Horsts Kopf in den Speisesaal ein und schnitt von zwei Dutzend Würsten jeweils eine hauchdünne Scheibe ab, die sie gemeinsam genüsslich am Ende des Kreuzganges verzehrten. Diese Art von Genußmittelbeschaffung wiederholten sie viermal. Dann gab es einen Aufruhr, fehlende Wurstteile wurden gemeldet, das entriegelte Fenster wurde entdeckt, der an der Wand lehnende Stuhl erkannt. Eine Untersuchung wurde eingeleitet, verlief ergebnislos und Bernds anderer Schlafnachbar begann ihn zu erpressen, gab dies jedoch nach einigen Tagen auf, da er wohl wusste, dass

Bernd zu den Armen gehörte und kein Taschengeld besaß und gab sich schließlich, gegen das Versprechen Stillschweigen auf Ewig zu bewahren, damit zufrieden, dass Bernd immer am Sonnabend seine Schuhe auf Hochglanz zu putzen begann.

Bernd lernte und war nicht der Schlechteste. In Englisch war er weit und uneinholbar vor den Anderen, die ihm beim Französisch gleichsam weit voraus waren. In Sport war er sehr gut und auch in Deutsch und Grammatik, Erdkunde war sein Fach. Mathematik bekam ihm nicht sehr. Religion reizte ihn zu Widerspruch und Forderung nach Beweisen. Fast alle Fächer wurden von Patern unterrichtet. Aber es gab auch drei oder vier zivile Lehrer, die mit Anzug bekleidet, jedoch ebenso sicher im Glauben waren. Aus einer musikalischen Familie stammend, gelang es ihm nicht, sich sicher auf der Gitarre zu bewegen. Horst und Bernd wurden erwischt, als sie Rache nehmend den Schlafsaal 8 mit nassen Handtüchern aufmischten, verwarnt und in den Saal 8, zu den Schwererziehbaren verlegt. Nach einer wüsten Balgerei auf dem Flur im ersten Stock mitten in der Nacht mit Handtüchern, in die Seifenlaibe eingedreht waren und in der die Achter auf die Siebener oder Sechser trafen, die weit in der Überzahl waren, wurden beide erneut gerügt und erneut ernsthaft verwarnt in Form und Maßgabe, dass man androhte, sich ihrer unter Umständen zu entledigen. Sie gingen brav und obligatorisch in das gewaltige Kirchenschiff, das in Glasvitrinen an den Wänden Skelette feilbot und immer klamm und kalt war. Auf den Holzbrettern entwickelte Bernd Doppelknie die hübsch waren, aber nicht so recht zu einem durchschnittlichen Knie zu passen schienen, jedoch dem unvoreingenommenen Betrachter als Ausdruck tiefen Glaubens durchgehen mochten. Dann kam wieder der Mai und mit ihm die Marienandacht, die täglich um fünf Uhr in der Nacht abgehalten wurde und nicht versäumt werden durfte. So knieten sie denn jeden Morgen auf den Brettern, die hart wie Stein waren und lauschten eine Stunde oder eineinhalb Stunden dem einen und dem anderen der ihnen bekannten Pater oder Pfarrer und bemühten sich, die zelebrierten Riten zu verinnerlichen. Zweimal gelang es Bernd, sich vor Beginn hinfort zu stehlen und die Stunde in seinem Blechschrank auf dem Flur stehend, zu verbringen. Beim dritten Mal wurde er entdeckt oder von neidischem Geist verraten und bekam seine dritte Rüge.

Das Internat war ein uraltes Gemäuer, das zu entdecken und zu erkunden ihn ungemein reizte. Es bot meterdicke Wände. Geheimnisvolle, immer verschlossene Türen aus dickem Holz. Einen hohen Kirchturm, auf dem noch niemand war. Irgendwo Kellergewölbe die tief im Hügel versteckt lagen. Geheime Gänge. Gruselige Kavernen. Und einen großen Raum über dem Kirchenschiff, wie Bernd entdeckte, als es ihm gelungen war, über eine versteckte Sprossenleiter aus Eisen unter das Dach zu steigen. Bohlenstege führten über das Gewölbe in Richtung Turm. Im Turm führte eine Holztreppe nach ganz oben und mündete auf einen Balkon, auf den er hinaustrat um nach unten zu schauen. Unten waren viele Schüler und einige Pater. Ein Schüler zeigte mit der Hand nach oben und Bernd begann zu winken. Er bekam den allerletzten Verweis und das Versprechen, dass er von dem Internat verwiesen werden würde, sollte noch ein Vorfall passieren. Sein Vater wurde schriftlich informiert, fand jedoch keine Zeit herbeizueilen, da er in Tokyo weilte und ein Konzert gab.

Weihnachten 1958 /59 kam dann das einschneidende Erlebnis, das Bernds Leben verändern und bestimmen sollte. Als einziger Student war er im Internat verblieben und lehnte sich aus dem offenen Fenster seines Schlafsaales während er eine Zigarette, die er geschenkt bekommen hatte, rauchte und gedankenverloren nach unten schaute, wo sich eine der Nonnen, die das Essen richteten und alles sauber hielten, an einer Eichentür in der Umgrenzungsmauer, die zu den stets verschlossenen Zugängen zählte, zu schaffen machte, vermutlich um Eingang zu erhalten. Es war stockdunkel und sie leuchtete mit einer Taschenlampe. Die Zigarette war aufgeraucht und Bernd schnippte die Kippe von sich und beobachtete, wie sie gemächlich nach weit unten segelte, um schließlich die Wand direkt über dem Kopf der Nonne zu streifen und einen Funkenregen abzugeben. Es ertönte ein schriller Schrei, der in hysterisch anhaltendes Geheule nahtlos wechselte. Bernd sah für einen Augenblick im Schein der Reflektion ein blasses Gesicht heraufstarren, verzerrt vor Furcht und dann war sie verschwunden und Bernd wusste instinktiv, dass er ihr die Begegnung mit der dritten Art, die Begegnung mit dem heiligen Geist verschafft hatte, auf die sie jahrelang gewartet haben musste. Genau zum Zeitpunkt der heiligen Bescherung. Aber sie erwies sich als undankbar. Man kam Bernd holen, zerrte ihn in das Zimmer des Direktors, der die Tür sorgfältig verschloß und unverzüglich, tonlos, begann, ihn zu verprügeln. Nach der dritten Ohrfeige sprang ihm seine Uhr vom Handgelenk und schlitterte über den Boden. Nach der zehnten Ohrfeige schien er erschöpft und griff zum Hörer, Bernds Vater zu später Stunde auf den Plan zu rufen, der am nächsten Tag, dem 1. Weihnachtstag, gerade aus Tokio zurückgekehrt, wutschnaubend die Portaltreppe ins erste Geschoß leichtfüßig heraufhetzte, wo Bernd, vor dem Zimmer des Pater Direktors stehend, ihn erwarten musste. Vater Gustav lieh sich rasch das Zimmer des Direktors, der bereitwillig zustimmte und verprügelte Bernd in diesem ausgiebig und gleich hernach erneut ausgiebig, als er erfuhr, dass das goldene Armband des Direktors abgerissen und von ihm zu ersetzen war. Dann nahm er seinen missratenen Lümmel, wie der Direktor Bernd bezeichnet hatte, mit nach Unterpfaffenhofen, was keine Umstände machte, da sein Köfferchen bereits gepackt war und verbot ihm, auf der Fahrt sich zu übergeben, was ihm nur unzureichend gelang. Er versprach Bernd, noch am gleichen Abend ein Grundsatzgespräch in der Küche, sobald das Abendmahl eingenommen sein würde. Da Bernds Bereitschaft dem Glauben Glauben zu schenken, gar dienstbar zu sein, nicht übermäßig ausgeprägt, sich in engen Grenzen hielt, hatte Bernd schon zuvor geargwöhnt, dass der Platz im Internat nicht unbedingt der richtige Standort für ihn war. Zwei Jahre Internat schienen ausreichend für die Verwirklichung des künftigen Lebens und er sah hoffnungsvoll den anstehenden Änderungen in dem anstehenden Jahr entgegen, in dem ihm die Maiandachten keinesfalls fehlen würden und in dem er nicht hier in Unterpfaffenhofen würde verbleiben können.

„Fakt ist, dass du aus dem Internat geworfen wurdest. Wir müssen jetzt überlegen, wie es mit dir weitergehen soll.“ Er setzte das Bierglas bedächtig auf die Tischplatte und starrte Bernd durchdringend an.

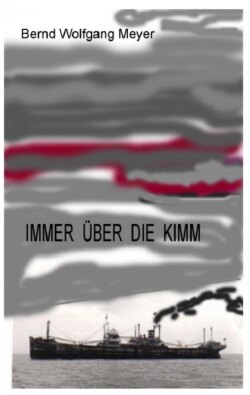

„Er kann hier aber nicht bleiben.“ Sagte Bernds Tante Stiefmutter hilfreich und sah ihren Ehemann besorgt an. „Wir müssen einen Weg finden, dir deine Zukunft zu ebnen.“ „Hier kann er nicht bleiben,“ bekräftigte Annemarie entschlossen. „Hier kannst du nicht bleiben.“ Sagte sein Vater überflüssigerweise, denn Bernd hatte bereits verstanden, dass er hier nicht bleiben konnte. „Ja,“ sagte Bernd. „Wir müssen jetzt einen Weg finden. Was stellst du dir vor, würdest du gern werden?“ „Ich weiß nicht.“ „Du kannst nicht hierbleiben,“sagte Annemarie bestimmt. Ich will nicht hierbleiben, dachte Bernd entschlossen. „Du hast keinen Schulabschluß,“ sinnierte sein Vater. „Ich weiß,“ sagte Bernd „Ich verbitte mir deinen Zynismus. Dies ist eine ernsthafte Unterhaltung. Ich will wissen, was du werden willst.“ „Seeman?“ Fragte Bernd unsicher. „Prima. Das ist ein schöner Beruf,“ meinte sein Vater erfreut und erleichtert. „Ich will ihn hier aber nicht haben,“ Tante Annemarie war ganz versessen, Bernd umgehend loszuwerden. „Wenn er Seemann wird,“ sagte sein Vater gereizt an die Adresse seiner Ehefrau, „dann kann er eh nicht hier bleiben. Dann fährt er zur See. Auf einem Schiff. Wir haben hier kein Schiff.“

Was die Seefahrt betraf, war Bernd vorbelastet. Zweimal war er dem Tod durch Ertrinken nahe gekommen. Einmal war er während eines Enterversuches am Ende eines Taues über Bord des gestohlenen Ruderbootes grad an der tiefsten Stelle der Krückau gegangen und durch die vereinten Kräften der anderen Steppkes wieder über die Wasseroberfläche gezogen worden, nachdem seine Lederhose sich vollgesogen hatte. Ein anderes Mal hatte der Sohn der Freundin seiner Mutter, der ihn im Alter weit übertraf, vergeblich versucht, ihn am Badestrand der Krückau zu ertränken, was seine und Bernds Mutter schließlich zu verhindern vermochten, worauf ihm nahe gelegt wurde, dass man so etwas nicht machen dürfe. Andererseits wusste Bernd aber nicht, ob man auf See mehr kotzen müsste als in einem Auto oder in einem Zug. Und so stimmte er zwar nicht freudig, aber bestimmt, der Idee zu und begann Seemann zu werden.

Sein Vater bemühte sich schon am folgenden Tag, fleißig Informationen zu sammeln und kam bald zu der ernüchternden Erkenntnis, dass die Ergreifung des Seefahrtberufes umständlicher war, als in der Euphorie des ersten Gedankens hatte vermutet werden können. „Unerläßlich ist eine strotzende Gesundheit,“ sagte er, “die hast du wohl. Auch weit sehen musst du können. Hast du Probleme mit dem Sehen? Weitere Voraussetzungen sind die Fähigkeiten Lesen, Schreiben, Hören.“ „Das kann er nicht. Er hört nie, wenn ich ihm etwas sage.“ „Du kannst doch sehen?,“ Bernds Vater starrte ihn scharf an, so als ob er sich vergewissern wollte, dass Bernd Augen im Gesicht hatte, wie jedermann sonst. „Alles muß vom Amtsarzt bestätigt werden. Du brauchst einen Reisepaß. Ich werde die Termine in München machen. Damit das vorangeht. Und du die Welt sehen kannst.“

Aber voran ging es auch bei bestem Willen nicht. Bernd war jetzt endlich fünfzehn Jahre alt, und damit qualifiziert, die Seemannslaufbahn zu beginnen, aber die Untersuchungen und die Einrichtung der Termine zu den Untersuchungen würden sechs Monate in Anspruch nehmen. Mindestens. Also wurde im Familienrat beschlossen, ihm eine sinnvolle Beschäftigung zuzuweisen, damit er nicht herumlungern und seine Tante Annemarie nerven musste. Gleichwohl kam einer sinnvollen Beschäftigung der wohlverdiente Urlaub des Vaters in die Quere, der an den sonnigen Gestaden in Griechenland abgehalten werden sollte, wohin man mit dem Auto fahren würde und Bernd praktischerweise mitnahm, damit er nicht allein in der Wohnung verbleiben musste, wo er möglicherweise, da keine Kontrolle ausgeübt werden konnte, Unsinn zu betreiben in der Lage wäre. In Kuchl am Hohen Göll lud man ihn bei einem Bauern ab, den man von vorherigen Besuchen gut kannte und der versprach, Bernd sinnvoll mit Arbeit für die Dauer von drei Wochen zu versorgen und ihn bei der Ernte einzusetzen beabsichtigte, so man sich finanziell einig werden würde, was spontan erfolgte. Während Vater und Stiefmutter sich am Strand im fernen Griechenland sonnten, begann Bernd Gras mit einer Sense zu mähen und Gras mit einer Karre zu den Kühen zu schieben. Dann wurde auf großer Fläche Heu gemacht und Bernd wurde zum ersten Mal in seinem Leben richtig besoffen, da er viel von dem frischen Most trank, der frei auf der Wiese feilgeboten wurde und zu aller Belustigung über die Halme zu stolpern begann. Die Bauerstochter war eine dralle Person, die er gerne ficken wollte und die ihn neckte und auf den Heuschober lockte und sich gerne ficken lassen würde. Jedoch war Bernd die Technik, obwohl er von ihr gehört hatte, weitgehend fremd und die Annäherungsversuche verliefen möglicherweise tollpatschig und in jedem Falle ergebnislos. „Ihr Sohn hat meine Tochter sexuell belästigt.“ Sagte der Bauer laut zu seinem Vater, als sie alle vor dem Auto standen, die Rückreise anzutreten. „So?“ Sagte sein Vater und stieg ein. „Er ist zu nichts nütze,“ bekräftigte die Stiefmutter auf dem Beifahrersitz und stieg aus, den Sitz zurückzuklappen, damit Bernd hinten Platz nehmen konnte, wo eine Plastiktüte für alle Fälle bereitgelegt worden war. „Ich hoffe, du hast sie nicht geschwängert,“ sagte Bernds Vater während der Fahrt und Bernd überlegte, was er möglicherweise alles falsch gemacht haben konnte. Und was noch verbesserungswürdig zu sein hatte.

Bernd wurde Schlosser. Ein oder zweimal die Woche fuhr er mit dem geliehenen Fahrrad der Tante nach Fürstenfeldbruck und besuchte die Berufsschule, in der er mit seinem Norddeutschen Akzent als Saupreuße auffiel; die anderen Werktage verbrachte er in der Schlosserei und lernte, wie man die große Trennscheibe richtig hielt, nachdem er beim ersten Versuch in die Scheibe gegriffen und beinahe einen seiner Zeigefinger verloren hatte. Bernd verdiente eigenes Geld und begann Überstunden zu machen, was ihm verboten wurde, da er nicht aus armer Familie stammte. An den Wochenenden radelte er in den Wald und streifte umher. Die Versuche bei dem Amtsarzt in München verliefen zufriedenstellend. Die Versuche in der Augenklinik ebenfalls, obwohl der Augenamtsarzt die konkreten Ergebnisse bezweifelte, mit der Bemerkung, dass Bernd keinesfalls so gut sehen würde können, als die Geräte anzeigten. Der Termin zur Aufnahme in der Seemannsschule Bremervörde rückte näher und dann fuhr sein Vater ihn mit dem VW und in Begleitung seiner Stiefmutter, die sichergehen wollte, ihn mit eigenen Augen abreisen zu sehen, zum Münchener Hauptbahnhof, wo Bernd in den Zug nach Bremen stieg. „Laß es dir gut gehen. Sieh dir die Welt an. Komm nicht wieder ohne saubere Kleidung.“ Sagte er und schüttelte Bernd bewegt die Hand. Die behütete Kindheit hatte nunmehr ein definitives Ende genommen.

In Bremervörde fand Bernd rasch den Weg zu der Seemannsschule, die jedermann kannte und die mit ihrem Wahrzeichen, einem hohen Mast mit Wanten, weit sichtbar war. Er wurde in einem Schlafsaal einquartiert und reihte sich in eine Schar von wohl etwa neunzig Jungen ein, die alle herbeigeeilt waren, das Handwerk des Seefahrers zu erlernen und es als Moses zu beginnen. Es herrschte strikte Disziplin und die ersten sechs Wochen Ausgangssperre. Sie wurden in drei Wachen eingeteilt und von dem wachhabenden Bootsmann umhergescheucht. Bernd gehörte der Mittelwache an. Sie lernten den Kompaß auswendig. Vorwärts und rückwärts. Man musste den Kompaß kennen, damit man wusste, wohin man sich bewegte. Sie erlernten morsen, winken mit Flaggen, die Seestraßenordnung, Knoten, Spleißen, Feuerbekämpfung und Feuerverhinderung, Kuttersegeln und pullen auf der Oste bis Eingang Elbe, Segelnähen, wriggen, Seesackpacken, Marmeladenbrote für Alle schmieren, Kartoffelschälen, in Reih und Glied antreten, Jawoll vernehmbar brüllen, Wache stehen, scheuern und putzen, die Kleidung waschen und pflegen, sie wurden eingekleidet mit Pudelmütze, Latznietenhose und Khakihemd und hatten, als sie im zweiten Monat Landgang bekamen, großen Schlag bei den Mädchen in den Tanzdielen der Stadt, die sie nur nüchtern zu verlassen hatten, nüchtern verlassen mussten, da das Taschengeld knapp bemessen wurde und die sie pünktlich zu verlassen hatten, da um zweiundzwanzig Uhr antreten auf dem langen Flur und Meldung befohlen worden war. Nur am Sonnabend und nur nach fehlerfreier Weiterzählung einer von dem wachhabenden Bootsmann willkürlich genannten Stellung der Kompassrose, zu welcher Prozedur sich alle Landgänger auf dem Flur nach dem Abendessen um achtzehn Uhr in Reihe aufzustellen hatten, wurde der Landgang auch tatsächlich erlaubt.

Nach Erwerb des Kutter-, Feuer- und Rettungsscheins, sowie des Erste Hilfe Kurses, waren drei Monate vergangen und die Schlußprüfung stand bevor, die mit einer Mutprobe verbunden war und dem Nachweis der Fähigkeit, in großer Höhe unbeschwert zu arbeiten in der Lage zu sein, diente. Der große Mast, vor dem alle nach der theoretischen und der praktischen Prüfung in Reihe antraten, war über die Wanten auf der Backbordseite zu ersteigen und nach Querung der Saling in etwa fünfundzwanzig Meter Höhe, bei der es keinen Halt gab, auf der Steuerbordseite abzuentern. Diese Prüfung war obligatorisch und an ihr scheiterten nach Bernds Erinnerung vier oder fünf Leute, die die Heimfahrt antraten und sich auf einen weniger fordernden Beruf vorzubereiten begannen. Bernd hatte die Schlußprüfung bestanden und verweilte ein paar Tage müßig in der Schule, um dann zusammen mit einem Kameraden einen Dampfer zugewiesen zu bekommen, der in Hamburg in einem Trockendock liegen sollte und bei dessem wachhabendem Offizier beide sich umgehend zum Dienstantritt als Decksjungen zu melden hatten. Ohne Verzug und auf dem direkten Weg; wie der Bootsmann betonte, bevor er ihnen die Hände schüttelte und alles Gute wünschte. Das Berufsleben hatte begonnen.