Читать книгу Astrid Lindgren - Birgit Dankert - Страница 7

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Kindheit (1907–1913) Elternhaus, Schule, Spiele

ОглавлениеAm 14. November 1907 wird Astrid Anna Emilia Ericsson auf dem Bauernhof Näs wenige Kilometer außerhalb der Kleinstadt Vimmerby in Småland, Schweden, geboren. Sie ist nach dem Sohn Gunnar (geb. 1906) und vor den Töchtern Stina (geb. 1911) und Ingegerd (geb. 1916) das zweite Kind der Eheleute Samuel August Ericsson (1875–1969) und Hanna Ericsson, geb. Jonsson (1879–1961). Die Eltern hatten 1905 geheiratet und waren auf den Pachthof Näs gezogen, der vom Vater Samuel Johan Ericssons 1895 übernommen worden war. Der Familienverbund, in den Astrid Ericsson hineingeboren wird, bleibt für sie, die ihre Eltern und zwei der Geschwister sowie ihren Ehemann und Sohn überleben wird, eine nie angezweifelte Schicksalsgemeinschaft. Die Familie – im allgemeinen wie persönlichen Sinne – ist für Astrid Lindgren eine bedeutende, Sicherheit verheißende Größe, auf die sie sich während ihres langen Lebens kontinuierlich bezog.

Die Familie lebte im Wohnhaus, dem Pächterhaus der Anlage eines ehemaligen Pfarrhofes. Für einige Jahre wohnte der Großvater väterlicherseits, Samuel Johan Ericsson (1845–1926), noch mit im Haus. Seine Frau führte einem Sohn den Haushalt, daher lebte das Großelternpaar zeitweise getrennt. Diese in früher Kindheit unmittelbar erlebte Drei-Generationen-Familie wird für Astrid Lindgrens Vorstellung eines intakten Familienlebens prägend. Sie selber aber wird eine solche Drei-Generationen-Konstellation weder als Mutter noch als Großmutter verwirklichen. Auch ein Teil des Personals war in dem roten Haus mit sichtbaren weißen Balken, dem traditionellen schwedischen Holzhaus, untergebracht. 1920 bezog man ein neues, größeres Wohnhaus, hellgelb angestrichen und näher an der Straße. Hier besaßen Eltern und Kinder mehr Bewegungsfreiheit. Das Gebäude bot angemessenen Raum für die wachsenden Agrargeschäfte und die berufspolitische Tätigkeit des Vaters. In Astrid Lindgrens Geburtshaus richtete man Wohnungen für Landarbeiter ein.

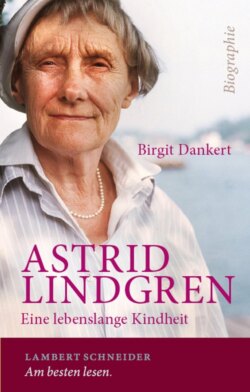

Astrid Ericsson mit dem älteren Bruder Gunnar 1909

Der „Pfarrhof von Näs umfasste 98 Doppelmorgen Ackerland und gehörte zu den größeren Höfen in der Gegend von Vimmerby. Außerdem gehörten vier Häuslerhöfe zu Näs. … Für die Höfe bezahlten die Häusler und ihre Familien mit Arbeit: für jeden Hof zwei Tagewerke und 50 Aushilfstage pro Jahr. Die Tagewerke verlangten die Arbeit eines erwachsenen Mannes, aber für die Aushilfstage musste die ganze Häuslerfamilie einrücken.“ (Strömstedt 2012, S. 110)

Besucht man das inzwischen von der Gemeinde Vimmerby geführte Kulturzentrum Näs mit dem Geburtshaus Lindgrens und einigen noch vorhandenen landwirtschaftlichen Gebäuden, teilt sich auch heute der gediegene bäuerliche Wohlstand des gut ausgebildeten, hart arbeitenden, geschäftstüchtigen und ganz offensichtlich mit Fortune begabten Elternpaares mit. Astrid Lindgrens Eltern waren nach den Lebensregeln und Werten ihres Umfeldes und ihrer Zeit voll in die Gesellschaft integrierte, angesehene und erfolgreiche Bauern, die ihren landwirtschaftlichen Betrieb fortschrittlich führten. Das galt auch schon für die Zeit, in der Näs noch vom Großvater Astrid Ericssons als Pachthof geführt wurde. Astrid Ericssons Vater war Kirchenältester und nahm berufspolitische Aufgaben in der Agrarwirtschaft wahr.

Als Astrid Lindgren siebzig Jahre später im Herbst des Jahres 1978 nach dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels den Raiffeisen-Kulturpreis für besondere Verdienste um die Jugend in München erhielt, nahm der Direktor der Internationalen Jugendbibliothek Walter Scherf in seiner Laudatio die Volksüberlieferung zu Hilfe, um Småland, Astrid Ericssons Heimat, zu charakterisieren:

„Als der liebe Gott das herrliche Skane in Südschweden erschuf, eine Landschaft wie ein Park, mit träumerischen Seen und lieblichen Hainen, da schlich der Teufel vorbei, sah es, stieg über den nördlichen Hügel und machte aus der an grenzenden Hochfläche eine unwirtliche, steinige Ödnis. Der liebe Gott entdeckte, was der Widersacher angerichtet hatte – und ließ es dabei. Aber hatte der Teufel das Land gemacht, so machte Gott die Menschen, die damit fertig zu werden vermochten: zäh und fleißig, fröhlich und tapfer – Småländer halt …“ (zitiert nach: Bialek/Weyershausen 2004, S. 420)

Solange die Kindheit anhielt und das Mädchen diese Lebensweise ohne Alternativen für die ,beste aller Welten‘ halten konnte, lebte es offensichtlich ganz im Reinen mit sich selbst. Für das, was ihm fehlen mochte, gab es noch keinen Ausdruck. Ein Zusammenhang zwischen den späteren „Bullerbü“- und „Michel“-Kindheiten, die Astrid Lindgren in ihren Büchern beschreibt, und der tatsächlich erlebten Kindheit Astrid Ericssons dürfte am ehesten für die frühen Kinderjahre auf Näs gegeben sein.

Astrid Lindgren hat die Lebens- und vor allem Liebesgeschichte ihrer Eltern in dem Buch „Das entschwundene Land“ (schwed. 1975; dt. 1977) aus der Sicht der dankbaren Tochter beschrieben. Es erzählt vom Werben, vom Heiraten, vom Arbeiten des Elternpaares und entwirft dabei – gewollt oder ungewollt – so etwas wie das Idealbild einer Ehe im bäuerlichen Schweden zu Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Zärtlichkeit, die Zuverlässigkeit und die Geschäftstüchtigkeit des Vaters, die vielseitige Tüchtigkeit, Großzügigkeit, Frömmigkeit und Disziplin der Mutter und die absolute Loyalität der Eheleute, die Astrid Lindgren als 68-Jährige beschwor, beschreiben die Werte, die sie von ihren Eltern weitergeben wollte. Vor diesem als Erinnerung und Erfahrung inszenierten elterlichen Hintergrund erlebte Astrid Lindgren, was sie als Leitmotive ihrer Kindheit immer wieder nennt: Geborgenheit und Freiheit. Man geht nicht fehl, wenn man in diesen gegensätzlichen Maximen gleichzeitig die lebenslang ersehnten Wünsche einer von inneren Widersprüchen gekennzeichneten Schriftstellerpersönlichkeit erkennt. Sie ähnlich wie in ihrer erinnerten Kindheit miteinander zu verbinden, war ein großes Lebensziel der Autorin, an dem sie sich über Jahrzehnte abarbeitete:

„Zweierlei hatten wir, das unsere Kindheit zu dem gemacht hat, was sie gewesen ist – Geborgenheit und Freiheit. Wir fühlten uns geborgen bei diesen Eltern, die einander so zugetan waren und stets Zeit für uns hatten, wenn wir sie brauchten, uns im Übrigen aber frei und unbeschwert auf dem wunderbaren Spielplatz, den wir in dem Näs unserer Kindheit besaßen, herumtollen ließen.“ (Das entschwundene Land, S. 38)

Großeltern, Eltern, vier Kinder, also drei Geschwister waren eine für die Kinderjahre Astrid Ericssons normale Familienkonstellation, auch die Tatsache, dass diese Geschwister innerhalb von zehn Jahren auf die Welt kamen, es also die Großen – dazu gehörte sie selbst – und die Kleinen gab. Im Allgemeinen galt, was die Schriftstellerin Astrid Lindgren immer wieder erzählt hat: Die Großen waren tatsächlich oder vermeintlich überlegen und übten Aufsichtspflichten aus, die Kleinen besaßen größere Freiheiten: „Wir sind vier Geschwister. Mein Bruder ist der älteste, ich bin die zweite, und dann habe ich noch zwei Schwestern.“ (Meine Lebensgeschichte, S. 47)

Von ihrem ersten veröffentlichten Roman, dem Mädchenbuch „Britt-Mari erleichtert ihr Herz“ (schwed. 1944; dt. 1954), bis hin zur großen Schwester Malin in Fernsehserie und Buch „Ferien auf Saltkrokan“ (schwed. 1964; dt. 1965) begegnet uns die treu sorgende große Schwester – oft genug in dem Alter, in dem Astrid Lindgren ihr Elternhaus verließ, sich selbst dieser Rolle also entzog. Dass Astrid die ,große Schwester‘ für zwei kleinere war, gehört zu ihren existentiellen Kindheits-, nicht zu ihren Jugenderfahrungen. In den sublimierten Erinnerungen ihrer autobiographischen Aussagen und Manuskripte ist über die ,große Schwester‘ Astrid Lindgren nichts zu finden. Britt-Mari, Malin und Prick, die Sechzehnjährige in „Rasmus, Pontus und der Schwertschlucker“ (schwed. 1957; dt. 1958), werden mit anderen Vorbildern in Verbindung gebracht. Auch Mia Maria aus der „Krachmacherstraße“ und Madita sind keine vorbildlichen großen Schwestern. Daher können wir uns Astrid Ericsson auch im Kindesalter nur schwer als besorgte, verantwortlich handelnde ältere Schwester vorstellen. Diese Position vertrat sie erst einige Jahrzehnte später, als sie als erfolgreiche und angesehene Autorin ihren Schwestern etwas zu bieten hatte. Vielmehr war ihr älterer Bruder Gunnar ihr Spielgefährte und ihre Vertrauensperson. Sie glich sich seinen Spielen, seiner Sichtweise der Dinge an. GE, wie er nach den Initialen seines Namens gerufen wurde, war für sie seit ihrer Kindheit neben dem Vater eine der wenigen männlichen Autoritäten, die sie gelten ließ. Der große Bruder führte sie an jungenhafte Spiele und Vergnügungen heran, prägte aber auch ihre später unerfüllten Vorstellungen von männlicher Stärke und Durchsetzungskraft.

Die engste emotionale Bezugsperson jedoch war der Vater. In Lindgrens Schilderung der Liebe ihrer Eltern wird er als ungewöhnlich zärtlich – zur Mutter – geschildert.

„Einen zärtlicheren Bauern hat es nie gegeben, zumindest war es bei den småländischen Bauern unüblich, seine Gefühle so unverhohlen zu zeigen, wie Samuel August es tat. Wir Kinder waren es gewohnt, tagtäglich zuzuschauen, wie unser Vater, und sei es auch nur für einen kurzen Augenblick, unsere Mutter umarmte und sie ,herzte‘.“ (Das entschwundene Land, 2012, S. 37)

Der Subtext dieser Schilderung kann als Sehnsucht nach väterlicher Zärtlichkeit gelesen werden. Es gab – keine Ausnahme für den Lebensstil ihrer Kindheit im ländlichen Schweden – enge körperliche Nähe. Bis der Großvater auszog und die Schwestern Ericsson sein Zimmer bekamen, schlief die Familie gemeinsam in einem Raum. Die Kinder durften abwechselnd beim Vater im Bett schlafen. Es stand zwar ein aufklappbares Kinderbett zur Verfügung, das aber als ungeliebte Option galt und in Lindgrens späterer Erinnerung als finstere Bedrohung erscheint:

„Gunnar und ich, wir schliefen abwechselnd beim Vater oder im Kinderbett. … Da lag man mitten im Zimmer, nackt und schutzlos ausgeliefert – dem Teufel, der hinter dem Spiegel der Frisierkommode hauste. Immer gab es abends Streit, wer beim Vater liegen durfte.“ (zitiert nach: Schönfeldt 2007, S. 14f.)

Astrid Lindgren erhielt sich den Vater als zentrale Figur ihrer Kindheit bis ins hohe Alter. Er ist die einzige männliche Person, die in allen Lebensphasen der Schriftstellerin nachweisbar eine wichtige, eine emotionale Rolle spielte. Bis kurz vor seinem Tod hielt sie bei ihren Besuchen im Pflegeheim die Verbindung zwischen seinen Kindheitserinnerungen und ihrer literarischen Gestalt des Michels aufrecht. Weder ihr erstes Kinderbuch „Pippi Langstrumpf“ noch ihr letzter Kinderroman „Ronja Räubertochter“ kommt ohne die Figur des abgöttisch liebenden und geliebten Vaters aus. Wenn sie im Alter ihr Geburtshaus besuchte, schlief sie im Bett des Vaters aus ihrer Kinderzeit.

Samuel August Ericsson war in Bezug auf seine landwirtschaftlichen Arbeitsmethoden fortschrittlich, in sozialer und politischer Hinsicht jedoch konservativ eingestellt. Das erste politische Geschehen, an das Astrid Lindgren sich später erinnerte, war der sogenannte Bauernzug im Jahr 1914, als etwa 30.000 schwedische Bauern in Stockholm dem damaligen König Gustaf V. ihre Loyalität bekundeten und gegen den liberalen Politiker und Ministerpräsidenten Karl Albert Staaff und dessen antimilitaristische Politik demonstrierten. Astrid Ericssons Vater nahm an diesem Demonstrationszug teil und brachte einen Mitgliedsausweis sowie An denken für die Kinder mit nach Hause. Die soziale Hierarchie zwischen Grundbesitzern, Pächtern, Häuslern, Tagelöhnern und abhängigen, nicht-organisierten Angestellten stellte er nicht in Frage.

Die Mutter, die als Braut und junge Frau von Astrid Lindgren in der Familiensaga „Das entschwundene Land“ durch den Blickwinkel des liebenden Vaters beschrieben wird, war tüchtig, religiös, diszipliniert und erzog die Kinder nach festen Regeln, aber in der Regel ohne strafende Strenge. Es gab jedoch keine Gesten der Zärtlichkeit, keine Umarmungen zwischen Mutter und Kindern. Liest man die Szenen und Bilder zu den Aspekten ihres Charakters, für die Astrid Lindgren ihr dankbar war – Großzügigkeit, Liberalität und Organisationstalent – bemerkt man, dass hier ganz bestimmte Ausschnitte einer Mutter-Tochter-Beziehung erinnert und in den Vordergrund gestellt werden. Im hohen Alter aber erinnert sie sich – ganz ungewöhnlich für ihre sonst eher harmonische Rückschau – an immerhin drei Szenen körperlicher Züchtigung:

„Wir hatten uns auf den Weg zur Allee gemacht, bis hin zum rauschenden Wassergraben, in dem Gunnar flink von Stein zu Stein kletterte. Ich folgte ihm und blieb zwischen ein paar Steinen liegen. Mutter war gerade zum Kaffeekränzchen bei den Pfarrersleuten. Gunnar lief nach Hause, um Signe, unserer Magd, Bescheid zu sagen. Sie wiederum holte Mutter, was ich auch später noch dumm fand, denn es war Mutter, die kam und uns holte. Zuerst bekam Gunnar die Rute, was recht lustig aussah, sich aber dann doch nicht als so lustig herausstellte, denn auch ich bekam zum ersten Mal in meinem Leben die Rute zu spüren.

Danach bekam ich bis zu meinem fünften oder sechsten Lebensjahr keine Prügel. Damals hatte ich mich entschlossen, aufs Außenklo zu ziehen, weil ich mich wegen irgendeiner Sache ungerecht behandelt fühlte. Ich war überzeugt, alle würden angelaufen kommen, um mich anzuflehen, doch wieder ins Haus zu ziehen, aber das taten sie gar nicht. Ich hielt es etwa fünf Minuten auf dem Klo aus, dann fühlte ich mich gezwungen, wieder nach Hause zu ziehen, und da hatte meine Mutter unterdessen an die anderen Süßigkeiten verteilt. Das war zuviel. Als Mutter vorbeiging, trat ich sie, natürlich nicht so, dass es ihr wehtat, sondern mehr als Demonstration. Aber das hätte ich lieber nicht tun sollen. Denn dafür gab es zum zweiten Mal in meinem Leben Prügel.

Das dritte und letzte Mal waren Stina und ich zu Mia (einer Schulfreundin, die Verf.) in Grägarp eingeladen, wohin wir zu Fuß gingen. Übrigens war das zu der Zeit, in der ich Nierenbeckenentzündung hatte, und ich fühlte deutlich, dass ich es nicht den ganzen Weg bis nach Hause schaffen würde. Da sagte Tante Hardine, wir könnten bleiben und sie würde das auf ihre Kappe nehmen. Damals gab es kein Telefon in Grärap. Wir vertrauten Tante Hardine und blieben. Um zehn kam unser Pelle (der Cousin des Vaters und seit seinem 14. Lebensjahr als Stallknecht und Aufseher auf Näs, die Verf.) und holte uns, und als wir nach Hause kamen, trafen wir die Mutter am Stall. Sie fragte, ist es jetzt um sieben?‘. Dann ging sie und holte die Rute, und so bekamen Stina und ich Prügel, nicht auf dem Sofa im Wohnzimmer, sondern oben in unserem Zimmer. Ich kann mich so gut daran erinnern, weil am Morgen darauf die Rute kaputt auf dem Herd lag, wo sie Signe fand, die meinte: ,Ich finde, ihr seid zu groß, um Prügel zu beziehen‘. Das fanden wir auch. Diese Prügel empfand ich als Übergriff, obwohl sie kaum spürbar gewesen sein können, denn wenn eine Rute so leicht zerbricht, kann sie nicht viel getaugt haben.“ (Näs – mein Elternhaus, S. 34)

Dieses Zitat stammt aus Beschreibungen des Elternhauses in Näs. Astrid Lindgren war über achtzig, als sie das Manuskript für ihre Nichten schrieb, denen sie Näs vermacht hatte. Für sie, die als Töchter von Astrids Bruder Gunnar und Nachfolger des Vaters auf Näs aufgewachsen waren, brauchte Astrid Lindgren den immer gegenwärtigen Zusammenhang zwischen erinnerter und erzählter Kindheit nicht herzustellen. Die Nichten wussten, dass die Vorfälle in der Kurzgeschichte „Pelle zieht aus“ (schwed. 1950; dt. 1952) und der Bilderbuch-Episode „Lotta zieht um“ (schwed. 1961; dt. 1962) verarbeitet worden waren. Daher ist Lindgrens Erinnerung der mütterlichen Strafen – mit Ausnahme der unvermeidlichen Pointe am Schluss – eines der wenigen Zeugnisse, in denen sie unbefangen, in Form eines authentischen Berichts, von ihrer Kindheit erzählt, und es ist kein Zufall, dass nur hier die Prügel der Mutter ganz ausführlich vorkommen.

Auch in einer weiteren Erinnerungsszene wird die Handlungsweise der Mutter mit Härte und Willkür in Verbindung gebracht:

„Die Orgel ist unsere Hausorgel, auf der ich mich viele Stunden abgerackert und versucht habe, die Stücke einzuüben, die ich aufhatte. Ich habe es gehasst und hatte überhaupt keine Begabung, aber Mutter ließ mir Unterricht bei Ebbe Ängqvist geben. Als ich wirklich nicht mehr gehen wollte, stellte ich mich so lange auf den Kopf, bis ich Mutter guten Gewissens sagen konnte, ich hätte Kopfschmerzen und könne deshalb nicht zum Unterricht gehen.“ (Näs – mein Elternhaus, S. 33)

Ganz abgesehen von der vielsagenden Methode, mit der das Kind Astrid Ericsson hier Konflikte löst, zeigt sich wiederum, dass das Verhältnis zur Mutter schon in der Kindheit Konflikte bot, wenngleich die erwachsene Astrid Lindgren später versicherte, die Mutter nicht nur zu respektieren, sondern auch zu bewundern.

Während ihrer gesamten Kindheit lebt Astrid Lindgren unter dem Einfluss der pietistischen Erweckungsbewegung, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Schweden Moral, Kunst, Pädagogik, Wirtschaft, in besonderem Maße auch das Alltagsleben der ländlichen Bevölkerung prägte. Arbeitsmoral, Sparsamkeit, lebenspraktische Vernunft – das sind die Werte, die die authentische Schriftstellerin aus dem pietistischen Wertekanon mitnimmt und später auch ihren literarischen Gestalten unterlegt. Die Mutter hatte in ihren Erinnerungen an die eigene Kindheit die Bedeutung von Frömmigkeit, Andacht und fortwährender Auseinandersetzung mit der christlichen Lehre eindrücklich geschildert. Ihre Kinder verbanden mit den religiösen Texten, die sie tagtäglich hörten, bestimmte Orte der unmittelbaren Umgebung:

„Ja, sogar unsere Lieder und Gebete hatten dort (in der Natur, die Verf.) ihren angestammten Platz. So begann ,Ein reines Herz …‘ beispielsweise an der Holzschuppenecke und hörte am Graben hinter dem Waschhaus auf, das stand für mich fest. Als ich dies aber zufällig und als allgemein bekannte Tatsache meinem Bruder Gunnar gegenüber erwähnte, rief er bestürzt aus: ,Ja, bist du denn ganz und gar verrückt? ,Ein reines Herz’ geht doch hinterm Kuhstall lang!‘“ (Das entschwundene Land, S. 67)

Die Eltern, die Geschwister und die weitere Verwandtschaft, daneben die Angestellten und ihre Familien, Nachbarskinder und Geschäftspartner des Vaters, Honoratioren aus Bauernschaft und Kleinstadt, ab und zu ,fahrendes Volk‘ und nicht-sesshafte sogenannte ,Landstreicher‘ bildeten den Umgang des Kindes. Der Verkehrston im Umfeld der jungen Astrid Ericsson war bei aller ländlichen Vertrautheit mit jedermann von der soliden, überlegenen gesellschaftlichen Stellung der Eltern bestimmt. Die vorherrschende Kommunikationsart in ihrer Kindheit war der mündliche Austausch, das Gespräch, die Erzählung. Schriftlichkeit gehörte ins Geschäft, in die Schule und die Hände der Geistlichkeit. In Astrid Lindgrens Elternhaus gab es so gut wie keine Bücher. Erst in ihrer Schulzeit kam Lektüre für sie ins Haus. Unterhaltend und daher sympathisch, für das Kind auch besonders interessant war, wer gut erzählen konnte. Als seriös und zur Bewältigung des Alltags einzig tauglich galt jedoch der zuverlässige Berichterstatter. Die kleine Astrid Ericsson hörte in jedem Fall gut zu. Wie wichtig der Klang, die Melodie der Worte für die Autorin Astrid Lindgren waren, hat sie – gefragt nach dem Entstehungsprozess ihrer Manuskripte – immer wieder betont:

„Oft schreibe ich einen Satz zehnmal. Wieder und wieder und wieder, bis ich ihn hören kann. Bis ich höre, dass die Melodie gut ist, dass man nicht an einer Stelle plötzlich unterbrochen wird. … Ich habe eine Sprachmelodie, und für mich muss diese Melodie stimmen und die Geschichte. Das ist Einklang.“ (zitiert nach: Scheurich 2008)

Versteckte Hinweise auf ihre von der Mutter wenig geschätzte Vorliebe für phantasievolle Schilderungen lassen gleichzeitig deutlich werden, dass der Reiz kleiner Abweichungen von der Wahrheit oder Wirklichkeit zu Astrid Lindgrens prägenden Kindheitserfahrungen gehört.

Als sie fünf Jahre alt war, so erinnerte sich die alte Astrid Lindgren immer wieder, wenn sie nach den Wurzeln, dem Anfang ihrer Erzählkunst gefragt wurde, las ihr Edit in „Kristins Küche“ Geschichten vor, die sie tief beeindruckten. Edit war die Schulkameradin des älteren Bruders Gunnar und die Tochter eines Stallknechtes, der mit seiner Familie in einer kleinen Kate auf dem Gelände des Hofes Näs lebte. Dort hörte Astrid Ericsson das Märchen vom „Riesen Bam Bam und der Fee Viribunda“, ein in Schweden zu dieser Zeit volkstümliches Kunstmärchen von Anna Maria Roos (1862–1938). Die Autorin beschrieb die Verzauberung dieser über einen längeren Zeitraum hinweg abgehaltenen Lesestunden in einem eindringlichen Bild:

„Diese Edit – gesegnet sei sie jetzt und allezeit – las mir das Märchen vom Riesen Bam Bam und der Fee Viribunda vor und versetzte meine Kinderseele dadurch in Schwingungen, die bis heute noch nicht ganz abgeklungen sind. In einer seit langem verschwundenen, armseligen kleinen Häuslerküche geschah dieses Wunder, und seit jenem Tage gibt es für mich in der Welt keine andere Küche …“ (Das entschwundene Land, S. 69)

Schon früh verschaffte sich Astrid Ericsson also ,kleine Fluchten‘ aus der Wirklichkeit, angestoßen und unterlegt mit märchenhaften Geschichten.

Die Tiere auf dem Bauernhof, auf Weiden und in freier Natur gehörten zur täglichen Lebenserfahrung Astrids. Nutzvieh, Haustiere, wilde, freie Tiere waren für Kinder bis zu einem gewissen Alter keine verschiedenen Wesen. Vielmehr bestimmten ihre Größe, ihre Kraft, ihr Habitus den Grad kindlicher Annäherung. Ein wilder Stier war gefährlich, ein in Freiheit streunender Fuchs bedeutete eine Bedrohung, ein Welpe, ein Fohlen oder ein Ferkel bereitete auf alle Fälle kindliches Entzücken. Emotionale Wärme übte sich im Kleinkindalter auch mit Tieren ein. Älter geworden, gehörten sie für die Kinder zu bäuerlichen Alltagsgeschäften, waren Besitz. Der Umgang mit ihnen war funktional, aber von persönlichen Erfahrungswerten geprägt. Die Tiere trugen Namen. Lindgrens Kindheit war vom konventionellen, nicht problematisierten oder idealistisch überhöhten bäuerlichen Umgang mit Tieren gekennzeichnet. Ihre Kindergeschichten in ländlicher Umgebung, ihre Bilderbuchtexte zu kleinen Kind-Tier-Episoden geben dieses Verhältnis ohne Schnörkel wieder, auch wenn sie oft auf eine Pointe hin erzählt sind wie im Bilderbuch „Als der Bäckhult-Bauer in die Stadt fuhr“ (schwed. 1989; dt. 1990) oder Bekümmernisse der Kinder im Mittelpunkt stehen wie im Bilderbuch „Der Drache mit den roten Augen“ (schwed. 1985; dt. 1986). Eine Idealisierung von Tieren wie bei den Reitpferden in den „Brüdern Löwenherz“ (schwed. 1973; dt. 1974) oder den wilden Pferden in „Ronja Räubertochter“ (schwed. 1981; dt. 1982) kommt ausschließlich in phantastischen Erzählteilen vor. Nichts deutet darauf hin, dass das Kind und die spätere Autorin im sentimentalischen Sinne ,tierlieb‘ waren. Ihr politisches Engagement gegen die Massentierhaltung und ihr Kampf für ein neues Tierschutzgesetz in den Jahren 1985 bis 1989 hatten ihre festen Wurzeln in den Erfahrungen, Werten und Vorlieben ihrer ländlichen Kindheit. Gleichwohl verband sie später das „Pferdezeitalter“ ihrer erinnerten Kindheit mit Vorstellungen von besseren Lebensbedingungen der Tiere, nun doch romantisierend auf die bäuerliche Kindheit zurückblickend.

Die schwedische Bauerngesellschaft des beginnenden 20. Jahrhunderts nahm Landschaft vornehmlich als Lebensraum und agrarischen Faktor, daneben aber auch als emotional besetzten Ort der Herkunft, Zugehörigkeit und geliebten Heimat wahr. Abweichend davon sah Astrid Lindgren ihrer eigenen Aussage nach die kultivierte und die naturbelassene Landschaft Smålands schon in ihrer Kindheit nicht nur zweckbestimmt als Aufenthaltsort und Bewegungsumfeld, sondern bezog aus ihr auch ästhetischen Genuss. Sie führt ihr erstes Erlebnis von Schönheit auf den Eindruck von Heckenrosen an einer Weide zurück.

„Noch kann ich sehen und den Duft spüren und mich der Seligkeit des Heckenrosen-Busches auf der Rinderkoppel erinnern, der mir zum ersten Mal gezeigt hat, was Schönheit ist.“ (Das entschwundene Land, S. 68)

Dieses Bild wird sich durch fünfzig Jahre dichterischen Schaffens, durch alle Literaturgenres Astrid Lindgrens ziehen. Ein unauslöschlicher Eindruck aus der Kindheit, den all die Naturschönheiten, die ein langes Frauenleben auf vielen Reisen durch die Welt sah, auch nicht annähernd hervorrufen konnten. – Ist das Beharren auf der kindlichen Wahrnehmung von Naturschönheit ein Geschenk oder Zwang? War Astrid Lindgrens Aufnahmefähigkeit gesättigt von der Naturerfahrung ihrer Kindheit? Oder entschied sie sich bewusst für eine Anzahl formelhaft wiederholter und wiedererkennbarer Bilder aus Kindheit und Familiengeschichten? Manche ihrer scheinbar so typisch småländischen Naturschönheiten wie die Apfelblütentäler im Frühling fand sie freilich nicht nur vor dem Haus, sondern auch in ihrer frühen Kinderlektüre, der Mädchenbuch-Serie „Anne“ von Lucy Maud Montgomery. Die Leseforschung kennt die nachhaltige Wirkung von Lektüre im Zusammenhang mit analogen alltäglichen Erfahrungswerten. Offensichtlich gehörten aber bestimmte Natureindrücke zu den sogenannten „Seligkeitsdingen“, wie Astrid Ericsson und ihr Bruder Gunnar die Seelenschmeichler und Freudenbringer eines an aufregenden Höhepunkten nicht reichen Kinderlebens nannten:

„,Glaubst du, dass du ein Seligkeitsding kriegst?‘, fragte mich Gunnar. Ein Seligkeitsding, das war, wenn man etwas so Wunderbares bekam, dass man ganz selig war.“ (Ein Weihnachtsabend in Småland vor langer Zeit, S. 13)

Untrennbar mit der Natur waren der Wechsel der Jahreszeiten und damit Feste in Kirchenjahr, Familie und dörflicher Gemeinschaft verbunden. Sie strukturierten auch Astrid Ericssons Kinderleben in Spiel, Pflichten und Anforderungen. Der Frühling, die Kirschbaumblüte, das Krebsessen, die Mittsommernacht, der sommerliche Besuch eines Wanderzirkus, die Erntefeste und der Herbstjahrmarkt, vor allem aber die Weihnachtszeit sind von Lindgren in der heiteren bäuerlichen „Bullerbü“- und „Michel“-Welt wie eine Erinnerung an die tatsächlichen Kindheitserlebnisse der Autorin zurückgerufen worden. Es muss für Astrid Lindgren zeitlebens ein Bedürfnis gewesen sein, den Ablauf ihrer Kinderjahre nach diesem idealisierten Muster, das übrigens auch von den Geschwistern weitgehend geteilt wurde, zu erinnern. Doch tut man gut daran, die Schilderungen von Kindheit in ihren späteren Büchern als poetischen Reflex, nicht als authentische Dokumente zu lesen. Das gilt auch für ihr letztes selbstständiges Manuskript „Weihnachten in Småland vor langer Zeit“ (schwed. 1992; dt. in der Anthologie „Weihnachten als ich klein war“, 1996). Astrid Lindgren gibt an, hier das Weihnachtsfest 1913 zu schildern. Es ist das letzte poetisch-autobiographische Zeugnis der Autorin, das ihrer Kindheit gewidmet ist, und enthält die bekannten Versatzstücke aller realistisch angelegten Weihnachtstexte Lindgrens: die Einholung des Weihnachtsbaumes, die Angst, mit den umfangreichen Vorbereitungen nicht fertig zu werden, die Vorfreude auf die Weihnachtsgeschenke, das ausladende Essen, der Kirchgang, das Spielen mit den Geschenken. Immer noch trägt dieses Erzählkonzept, ohne beim Leser den Eindruck der Formelhaftigkeit zu erwecken. Die 85-jährige Autorin (und wohl auch die Mehrheit ihrer erwachsenen Leser) will die Weihnachtsfeste der Kindheit genau so in Erinnerung behalten. In ihrem authentischen Leben ist es das letzte Weihnachtsfest vor Schulbeginn und vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges, dessen Schrecken das Kind Astrid Ericsson nicht erreichte, der ihren Lebenslauf aber sehr wohl beeinflussen sollte.

Am 7.8.1914 wird Astrid Ericsson in die Småskola Vimmerby, die Grund- und Hauptschule des nahen Ortes, eingeschult. Der Schulweg erweiterte den Aktionsradius des Kindes. Es lernte den Wechsel von Land und Kleinstadt kennen und als positive Abwechslung erleben. Neue Freunde, Schulkameraden kamen hinzu. Es gab nun die Respektspersonen der Lehrer. Wenn auch inzwischen nur noch als Pfad neben einer viel befahrenen Autostraße, ist Astrid Ericssons Schulweg heute noch begehbar. Was das Kind als Erlebnisraum und manchmal auch Mühe empfand, zeigt sich dem erwachsenen Spaziergänger heute als kurze Wegstrecke, die nicht mehr viel von der Erlebnisfülle eines ländlichen Schulweges verrät. Nur der Eintritt in die kleine Stadt kann vielleicht noch als Konfrontation mit einer bis dahin unbekannten Lebensweise wahrgenommen und nachvollzogen werden. Ihre erste Lehrerin hatte Astrid Lindgren in nicht guter Erinnerung. Sie erschien ihr unangemessen streng und zu den Schülern auffallend ungerecht – zwei Eigenschaften, mit denen sie im Elternhaus nicht konfrontiert worden war.

1916 kommt Astrid Ericsson in die nächste Schulstufe, die Folkskolan. Hier hat sie eine Lehrerin, die den Kindern in der Adventszeit Prospekte einer Weihnachts-Edition von Märchenbüchern vorlegt. Die Kinder können auswählen und bestellen. Astrid Ericssons erstes Buch der Reihe „Snövit“ („Schneewittchen“) ist die Ausgabe von 1916. Das Titelbild von Jenny Nyström (1854–1946) zeigt eine Prinzessin, die nicht wenig Ähnlichkeit mit einem Mädchen aus Astrid Ericssons Nachbarschaft besitzt. Das Buch markiert den Beginn einer ständig wachsenden Bibliothek, die heute als Teil des Lindgren-Nachlasses in der Schwedischen Nationalbibliothek einzusehen ist und mit ihrem Umfang und ihrer Vielfältigkeit überrascht. Astrid Lindgrens Literaturkenntnis wird sich in ihrem Gesamtwerk – lange Zeit unbemerkt – niederschlagen. Einen Teil der Lektüre in ihrer Kindheit hat sie in den Erinnerungen „Das entschwundene Land“ (schwed. und dt. 1977) aufgezählt. Sie nennt Märchen, Sagen, Defoes „Robinson Crusoe“, „Onkel Toms Hütte“, Jule Vernes Utopien, historische Romane von Bernd Severin Ingemann, „Der Graf von Monte Christo“, „Die drei Musketiere“, „Der letzte Mohikaner“, „Das Dschungelbuch“, „Die Schweden und ihre Häuptlinge“, „Die Schatzinsel“, „Tom Sawyer“, „Huckleberry Finn“, zahlreiche Mädchenbücher wie „Anne in Avonlea“, Unterhaltungsliteratur wie „Der Mann mit den eisernen Fäusten“ und „Der König der Haudegen“, „Sieben kleine Heimatlose“, „Eine kleine Prinzessin“, Indianerhefte, Romane von Courths-Mahler (s. Das entschwundene Land, S. 74ff.)

Gabriele Cromme verzeichnet in ihrer Untersuchung „Astrid Lindgren und die Autarkie der Weiblichkeit“ (1996) die zahlreichen literarischen Anspielungen der frühen „Kati“-Bände (schwed. 1950–1953; dt. 1952–1954) und markiert damit deutlich die Lesebiographie, die das junge Mädchen bzw. die junge Frau seit ihrer Schulzeit entwickelt hatte.

Zu den neuen Freunden des Schulkindes Astrid Ericsson gehört Anne-Marie Ingeström (1907–1991), die mit ihren Eltern und ihrer sehr viel jüngeren Schwester ganz in der Nähe in einer Villa mit dem Namen Tyvelyckan wohnt. Anne-Marie ist gleich alt wie sie, geht aber zunächst mit dem Bruder Gunnar in eine Schulklasse. Der Vater war vom Kunstlehrer und Schuldirektor zum Bankdirektor und Kommunalpolitiker von Vimmerby aufgestiegen. Wahrscheinlich war er es, der den Ericssons riet, die Kinder – zunächst Gunnar und Astrid, später auch die jüngeren Schwestern – auf die weiterführende Schule, die Samrealskola, von Vimmerby zu schicken. Anne-Marie Ingeström ist für Astrid Ericsson zunächst eine wilde, an Körperkraft überlegene Spielgefährtin, aber auch die bewunderte wohlhabende Freundin aus dem Bürgertum Vimmerbys. Ausstattung und Verhalten der bürgerlichen Welt lernt sie im Haushalt der Ingeströms kennen, und vieles prägt sich ihr als Wunschvorstellung für die Zukunft ein. Die erste Freundin, die ihr auch in der Teenagerzeit nahestand, besuchte in Linköpping eine weiterführende Schule, machte Abitur, studierte an der Universität Uppsala und heiratete Stellan Fries. In Stockholm trafen die beiden sich wieder.

In den Augen von Astrid Lindgren war diese erste Freundin das Inbild einer schönen jungen Frau, deren ständige Verliebtheit ihr wesensfremd war, die sie gleichzeitig aber um ihre Liebesfähigkeit beneidete. Egal, wie sich Lindgren später orientierte – Anne-Marie Ingeström war wohl ihr erstes vorpubertäres Liebeserlebnis. Laut Aussagen ihrer Tochter Karin Nyman (s. Nyman 2007) wurde erst nach dem Tod von Anne-Marie Ingeström-Fries bekannt, dass sie das Vorbild für die Literaturgestalt Madita war. Astrid Lindgren und Anne-Marie Fries hatten Entsprechendes vereinbart, um die Freundin vor neugierigen Nachfragen und Wirbel in der Öffentlichkeit und im Bekanntenkreis zu schützen. Astrid Lindgren selbst hat stets den Eindruck erweckt, dass Anne-Marie Ingeström vor allem als Vorbild für „Madita“ eine Rolle spielte. Das mag für viele Einzelheiten des Buches zutreffen, täuscht aber darüber hinweg, dass sie nicht nur literarisches Modell war, sondern auch als Mensch im Leben der Autorin große emotionale Bedeutung besaß.

Bis zum Alter von zwölf Jahren hatte Astrid Ericsson wahrscheinlich kein objektives Auge für soziale Unterschiede. Da sie Einblick in die Lebensweise von Mägden und Knechten nahm und regelmäßig Tagelöhnern, Küchenhilfen, Landstreichern und Armenhäuslern begegnete, war sich das kleine Mädchen vielleicht der sozialen Überlegenheit ihres Elternhauses über die Mitglieder dieser Schichten bewusst, wohl kaum aber der Tatsache, dass auch die (nicht hinterfragten) Privilegien einer Bauerntochter im sozialen Gefüge nur relative Bedeutung besaßen.

Der Schulaufsatz Astrid Ericssons, der am 7.9.1921 unter dem Titel „Das Leben auf unserem Hof“ in der Vimmerbyer Regionalzeitung erschien, spricht für die selbstbewusste Haltung. Astrid Lindgren erzählt in diesem Aufsatz vom Kinderleben, ihren Spielen und mit früher Lust am Absurden von der Beerdigung einer Ratte, die als Spielzeug herhalten muss.

Als Erwachsene berichtete sie rückschauend von der Wehrlosigkeit der Dienstmädchen gegenüber den Kindern des Bauern, dem unterschiedlichen Verhalten einiger Lehrer gegenüber Schülern verschiedener Herkunft und vom Bauernstolz der Familie gegenüber den blassen Städtern. Dass die Schulzeit ihr Einsichten in soziale Unterschiede vermittelte, bei denen auch sie nun Defizite empfand, hat sie noch im hohen Alter reflektiert, als sie auf die Frage Felizitas von Schönborns antwortete, ob es zu Astrid Ericssons Schulzeit Unterschiede zwischen wohlhabenden und armen Kindern gegeben habe:

„Oh ja, man spürte, dass es verschiedene Schichten gab. Die Kinder in der Kleinstadt Vimmerby waren anders als die Landkinder. Dort fand ich auch meine beste Freundin Anne-Marie, die später Madita wurde. Ihr Vater war Bankdirektor. Das war wohl feiner, als einen Bauernvater zu haben. Aber mir gefiel mein Vater auch so. Kinder merkten damals ziemlich schnell, dass es verschiedene Klassen gab. Wenn wir spielten, war das nicht wichtig.“ (zitiert nach: Schönborn 2002, S. 66)

Die Welt, die der Zigarren rauchende Bankdirektor der Kleinstadt Vimmerby verkörperte, erschien ihr allein durch die zugehörige Herzensfreundin Anne-Marie erstrebenswert, so sehr sie später auch vornehmlich die Frauen dieser Sphäre karikierte. Durch das Gesamtwerk Lindgrens ziehen sich wie ein roter Faden immer neue Konstellationen von Arm und Reich, Außenseitern und Dazugehörigen, Abhängigen und Entscheidern, die Sehnsucht nach Glück pervertiert als Jagd nach Besitz oder Macht.

Seit dem sechsten Lebensjahr verrichtete Astrid Ericsson wie alle Bauernkinder der damaligen Zeit leichtere landwirtschaftliche Arbeiten. Das war eine Pflicht, die in ihrem Bewusstsein und ihren autobiographischen Äußerungen immer etwas mit der Mutter und ihrer Disziplin zu tun hatte. Wenn es um ihre eigene ländliche Arbeit geht, führt Astrid Lindgren in der Regel ihre Mutter an: als Motor, als Vorbild, als Mahnung. Das kann die Folge der Tatsache sein, dass in der arbeitsteiligen bäuerlichen Gemeinschaft die Sozialisation der Mädchen in den Händen der Mütter lag. Lindgrens eigenes Interesse aber galt sicher nicht dem Rübenziehen und Kaffeebringen. Sie machte es – dachte sich aber dabei etwas ganz anderes. Diese vordergründige Pflichterfüllung vor dem Hintergrund eines rebellischen Lebensgefühls, die vorerst stille Revolte im bäuerlichen Wohlsein verstärkte sich, je älter sie wurde. Daraus wurde eine Grundhaltung, die Astrid Lindgren nie ablegte und die als einer der Antriebskräfte ihrer schriftstellerischen Arbeit angesehen werden kann.

Eine in diesem Zusammenhang vielsagende Steigerung des Lebensgefühls hielt die ländliche Kindheit für das Schulkind Astrid nicht nur in Unterricht und neuer Gemeinschaft bereit. Die Lust an körperlicher Bewegung, Geschmeidigkeit, das Freiheitsgefühl im Risiko von Geschwindigkeit, Fahrt, Höhe und Sprung gehörten zu den bevorzugten Spielanlässen. Das Klettern auf Bäume, der Sprung vom Dach, das Jonglieren auf Firsten wird von Lindgren und ihren Freundinnen immer wieder erinnert. Anne-Marie Ingeström, die Freundin aus Kindertagen und eine glaubhafte Zeugin für die Wahrheit des Kindes (nicht der berühmten Autorin), schilderte Astrid Lindgrens Bewegungsdrang und den Charme ihrer geschmeidigen Bewegungen, als sie in den siebziger Jahren ein Bild von dem Schulmädchen Astrid Ericsson entwarf: „Astrid war so unglaublich gelenkig. Ich sehe sie noch vor mir in der Turnhalle. Wie ein Affe turnte sie oben unter der Decke herum …“(zitiert nach: Strömstedt 2012, S. 155) Auch diesen Genuss der Kindheit hat Astrid Lindgren bis ins hohe Alter konserviert. Als ihre Freundin und Mentorin Elsa Olenius (1896–1984) ihren 80. Geburtstag feiert, können die Reporter fotografieren, wie die fast 70-jährige Astrid Lindgren auf einen Baum klettert und feststellt, es gäbe „kein Verbot für alte Weiber, auf Bäume zu klettern“. Die gesellschaftliche Unangemessenheit – und publizistische Wirkung – dieser Szene kann Lindgren noch im Alter genießen.

War ihr das Symbolhafte dieser seit der Kindheit angelegten Vorliebe bewusst? Übte sie ihre geschmeidige Beweglichkeit als Schritt zu sich selbst, weg von der Lebenswirklichkeit im familiären Schutzraum? Schaut man sich die Mädchentypen ihrer Kinder- und Jugendbücher an, so tritt – wie Gabriele Cromme in ihrer Untersuchung hervorgehoben hat – „die Amazone“, das Mädchen mit kämpferischer, ästhetischer, vielleicht sogar erotisch anziehender Körperbeherrschung, als weibliches Ideal Lindgrens hervor.

„Der Begriff ,Amazone‘ wird von Astrid Lindgren zweimal explizit verwandt, zum einen für die Grankvist-Amazonen, die beiden großen Schwestern, Teddy und Freddy, von Tjorven auf Saltkrokan, zum anderen wird auch Eva-Lotte, die Freundin des Meisterdetektivs Kalle Blomquist, als Amazone bezeichnet.“ (Cromme 1996, S. 77f.)

„Zur Gruppe der Amazonen gehört der größte Teil der weiblichen Protagonistinnen der Romane Astrid Lindgrens“ (Cromme 1996, S. 84).

Tjorvens Schwestern werden so charakterisiert:

„Die Grankvist-Amazonen – so nennt Papa Teddy und Freddy – waren auch da in neuen Jeans und roten Sporthemden“ (Ferien auf Saltkrokan, S. 98).

Und von Eva-Lotte heißt es:

„,Eva-Lotte, manchmal habe ich so das Gefühl, als müsstest du etwas mädchenhafter sein‘, sagte Schutzmann Björk und sah bekümmert auf die schlanke, sonnenverbrannte Amazone, die da an der Bordkante stand und spielerisch mit dem gekrümmten großen Zeh einen Zigarettenstummel aufzuheben versuchte. Es glückte, und mit kräftigem Schwung schleuderte sie den Stummel in den Fluss. ,Mädchenhafter? Ja, an den Montagen‘, versicherte Eva-Lotte, und ein helles, strahlendes Lachen lag auf ihrem Gesicht.“ (Kalle Blomquist, S. 154)

Von den wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen, die sich in den ersten zwölf Lebensjahren Astrid Lindgrens in Europa und Schweden vollzogen, erfuhr das Kind Astrid Ericsson vornehmlich durch Veränderungen der Landwirtschaft, des Arbeitsalltags, der Erziehungsmaßstäbe, Besitzverhältnisse und persönlichen Freiheitsräume. Es waren – subjektiv betrachtet – von den Eltern und ihren Angestellten erarbeitete gute Jahre auf Näs. Der Erste Weltkrieg, in dem Schweden neutral blieb und an Kriegshandlungen nicht teilnahm, brachte dem Vater mit Holz- und Viehhandel Reichtum und Einfluss. Als Landwirte konnten Samuel und Hanna Ericsson ihren vier Kindern eine positiv gestimmte Grundhaltung vermitteln. Sie erfuhren oder verursachten keine Hungersnot, keine Missernten, keine Seuchen, keine frühen Kindstode, keinen Vermögensverlust durch Spekulation, keine negativen Einwirkungen des Ersten Weltkrieges, keinen Alkoholismus in nächster Umgebung, keine familiäre Gewalt – alles durchaus verbreitete Erscheinungen im bäuerlichen Leben jener Jahre. Astrid Lindgren siedelte sie in ihren Erinnerungen und ihren Büchern eher woanders, nicht in ihrer eigenen engeren Kindheit an.

Astrid Lindgrens Schilderungen der von ihr selbst immer wieder als glücklich bewerteten ländlichen Kindheit suggerieren so etwas wie Normalität. Bis ins hohe Alter nimmt sie die Prädikate ,normal‘, ,einfach‘, ,unauffällig‘ als Schutz und Schild für sich in Anspruch und verdeckt damit fast perfekt ihren absoluten Ausnahmecharakter. Dem Stigma ihrer dichterischen Genialität war sie sich sehr wohl – vielleicht aber lebenslang eher als Hindernis denn als Auszeichnung – bewusst. Liest man ihre eigenen Erinnerungen und die Dokumente ihrer Kindheitszeugen sehr genau und gegen den Strich der gängigen Überlieferung, bekommt man die Chance zu begreifen, was sich in ihrer Kindheit vorbereitete.

Das Kind Astrid Ericsson nahm eine Welt auf, die den Alltag in lapidare Worte fasste, aber in zahllosen Erzählungen und Gesprächen auf Pointen aus war. Arbeit und Freizeit kommentierte man mit Geschichten, Liedern, Versen, Witzen. Religion, Erinnerung, Phantasie dienten in dieser sprachlichen Erfahrungswelt zur Kompensation von Gleichförmigkeit und Mühsal. Eloquenz verschaffte soziale Anerkennung und Individualität, konnte sich aber auch verselbständigen und zu Spiel, Freude, Leistung werden.

Diese Erfahrungskomponenten machte sich das Kind zu eigen. Sie waren ihr gemäß. Die erwachsene Astrid Lindgren aber fand erst nach langen inneren Kämpfen eine Form, ,legitimen‘, d.h. für sie selbst stimmigen und gleichzeitig gesellschaftlich akzeptierten Gebrauch von ihrer schon in der Kindheit gelebten Begabung zu machen. Sie selbst kleidete dieses Anfang der vierziger Jahre sichtbare erkämpfte neue Bewusstsein in die Rolle der Erzählerin von Geschichten für ihre ehelich geborene Tochter, ihr zweites Kind.

Um die authentische Kindheit Astrid Ericssons zu rekonstruieren, ist vielfach auf die Kinderbücher der späteren Autorin zurückgegriffen worden, die sich in der Tat zu großen Teilen aus der eigenen Kindheit sowie aus Erzählungen ihres Vaters und Großvaters speisen. Christina Björk und Eva Eriksson machen in ihrem Sachbuch für Kinder „Von Kletterbäumen, Sachensuchern und kitzligen Pferden“ (schwed. und dt. 2007) Bezüge zwischen Astrid Ericssons authentischer Kindheit und Personen, Spielorten und Ereignissen der Bücher Astrid Lindgrens sichtbar. Sie nehmen dabei allerdings hauptsächlich die eigenen Aussagen der Autorin und die ihrer Familie und Freundinnen auf, bewegen sich also wiederum in einem Erinnerungsuniversum, in dem Authentisches und Dichterisches sich mischen und schwer zu unterscheiden sind. Berücksichtigt man diese ,Unschärfe‘, so lassen sich gewisse Aspekte in Lindgrens Werk auf die faktische Welt ihrer Kindheit zurückbeziehen.

In der „Michel“-Trilogie und kurzen Texten wie „Sammelaugust“ spiegeln sich Anekdoten um Vater und Onkel. Der große Bruder Gunnar kann sich in Lasse aus „Bullerbü“ wiedererkennen. Der Großknecht auf Näs, Pelle, ein Cousin des Vaters, diente als Vorbild für Michels Freund, den Knecht Alfred auf Katthult. Er ist es aber auch, den Astrid Lindgren schildert, wenn Michel oder eine andere Person kitzlige Pferde zu beruhigen und zu beschlagen weiß:

„Das braune Pferd aber hatte sich offensichtlich entschlossen, keine Eisen zu dulden. Es stand so still und fromm, wie man es sich nur wünschen konnte, solange niemand eines seiner Hinterbeine berührte; kam aber der Hufschmied mit seiner Hand und streifte ein Bein, dann begann derselbe wilde Zirkus wie vorher, und das Pferd stieß sich frei. …

,… Natürlich, du sollst das Pferd haben, wenn du es so festhalten kannst, dass wir es beschlagen können!‘

Darüber lachten alle, die da standen, denn sie hatten es ja selbst versucht und wussten, dass dies ein Pferd war, das niemand halten konnte.

Aber du darfst nicht glauben, dass Michel dumm war. Er wusste mehr über Pferde als irgendeiner in ganz Lönneberga und in ganz Småland, und als das braune Pferd am wildesten ausschlug und umhersprang und wieherte, da dachte Michel:

,Es stellt sich genauso an wie Lina daheim, wenn man sie kitzelt!‘

Genauso war es, und Michel war der Einzige, der das begriff. Das Pferd war ganz einfach kitzlig. …

… Rate mal, was Michel dann machte! Er ging hinter das Pferd und nahm mit einem schnellen Griff einen Hinterhuf und hob ihn hoch. Das Pferd drehte nur den Kopf und guckte Michel so freundlich an, als wollte es sehen, was Michel eigentlich vorhatte. Denn siehst du, in den Hufen hat ein Pferd nicht mehr Gefühl, als du in deinen Nägeln hast, und nun verstehst du sicher, dass es dort kein bisschen kitzlig ist. … ,Der Junge bekommt das Pferd!‘ Und dabei blieb es. ,… nimm das Pferdevieh und verschwinde‘.“ (Michel aus Lönneberga, S. 139–141)

Ganz deutlich wird hier, wie Astrid Lindgren die auffällige Fähigkeit eines Angestellten auf dem elterlichen Bauernhof zu einer pointenreichen, den Nimbus des hochbegabten Michels steigernden Episode verwendet.

Die Gestalt der Madita ist weitgehend ein Abbild ihrer lebenslangen Kinderfreundin Anne-Marie Ingeström, während Maditas Schwester Lisabet Züge von Astrid Ericssons kleiner Schwester Stina aufweist. Sie besaß einen Dackel. Die Familie lebte in gut bürgerlichen Verhältnissen.

„In dem großen roten Haus, unten am Fluss, da wohnt Madita. Dort wohnen auch Mama und Papa und die kleine Schwester Elisabet, ein schwarzer Pudel, der Sasso heißt, und das Kätzchen Gosan. Und dann noch Alva. Madita und Elisabet wohnen im Kinderzimmer, Alva in der Mädchenkammer, Sasso in einem Korb auf dem Flur und Gosan vor dem Herd in der Küche. Mama aber wohnt beinah überall im Haus und Papa auch, wenn er nicht gerade in der Stadt ist und für seine Zeitung schreibt, damit die Leute dort etwas zu lesen haben.“ (Madita, S. 8)

Einzelheiten ihrer kindlichen Erfahrungswelt nimmt Astrid Lindgren in verwandelter Form an zentraler Stelle oder in mehreren Geschichten auf. Der Bruder Gunnar, „der erste Sachensucher der Welt“, taugt als Vorbild für eine der Schlüsselszenen von „Pippi Langstrumpf “:

„… ,Was wollen wir jetzt machen?‘ – ,Was ihr machen wollt, weiß ich nicht. Aber ich werde jedenfalls nicht auf der faulen Haut liegen. Ich bin nämlich ein Sachensucher; da hat man niemals eine freie Stunde.‘

,Was, hast du gesagt, bist du?‘ – ,Ein Sachensucher.‘ – ,Was ist das?‘ – ,Jemand, der Sachen findet, wisst ihr. Was soll es anderes sein.‘ … ,Was sind denn das für Sachen?‘ – ,Ach, alles Mögliche. Goldklumpen und Straußenfedern und tote Ratten und Knallbonbons und ganz kleine Schraubenmuttern und all so was. … Etwas findet man immer. Aber jetzt müssen wir uns beeilen, damit nicht andere Sachensucher kommen, die alle Goldklumpen, die es hier in der Gegend gibt, aufheben.‘ …

,Darf man wirklich alles nehmen, was man findet?‘ … ,Ja, alles was auf der Erde liegt.‘ … ,Nein, so was hab ich noch nicht gesehen. … So ein Fund. So ein Fund! Büchsen kann man nie genug haben.‘ … ,Wozu kann man die brauchen?‘ – ,Oh, die kann man zu vielem brauchen. … ,Wenn man Kekse reinlegt, dann ist es eine prima ,Büchse Mit Keksen‘. Wenn man keine Kekse reinlegt, dann ist es eine ,Büchse Ohne Kekse‘, und das ist natürlich nicht ganz so schön, aber so kann man sie auch gut gebrauchen. … Es gibt nichts Schöneres als Sachensucher zu sein. Man muss sich nur wundern, dass sich nicht mehr Leute auf diesen Beruf werfen. Schneider und Schuster und Schornsteinfeger und all so was können sie werden, aber Sachensucher? Ach wo, das ist nichts für sie.‘“ (Pippi Langstrumpf, S. 29ff.)

Der Umgang der Geschwister Ericsson mit der heute noch wachsenden Ulme auf dem Gelände vor dem Pächterhaus in Näs taucht immer wieder auf. Die Ulme wurde „Eulenbaum“ genannt, weil Eulen dort brüteten. Der Baum besitzt einen hohlen Stamm, der als Versteck und verwunschener Aufenthaltsort diente. Gunnar legte ein Hühnerei in das Eulennest – die Brut funktionierte. Dieses Motiv hat Astrid Lindgren mehrere Male verwandt.

Pippis „Limonadenbaum“ besitzt die Funktion des hohlen Eulenbaumes:

„Als sie in Pippis Garten kamen, sagte Pippi: ,Ach, meine Lieben, wie schade! Ich hab zwei so tolle Sachen gefunden, und ihr habt nichts bekommen. Ihr müsst noch ein bisschen weitersuchen. Tommy, warum guckst du nicht in diesen alten Baum da? Alte Bäume sind gewöhnlich die allerbesten Stellen für einen Sachensucher.‘ Tommy sagte, er glaube nicht, dass er und Annika jemals etwas finden würden, aber um Pippi den Gefallen zu tun, steckte er die Hand in eine Vertiefung des Baumstammes.

,Na, so was!‘, sagte er ganz erstaunt und zog die Hand heraus. Und darin hielt er ein feines Notizbuch mit einem Lederdeckel. In einer Hülse steckte ein kleiner silberner Bleistift. … Annika griff hinein und hatte beinahe sofort eine rote Korallenkette in der Hand. …“(Pippi Langstrumpf, S. 39ff.)

„,Hat man so was gesehen!‘… ,Der Baum ist hohl!‘… ,Ich bin im Baum drin. Der ist hohl bis runter auf die Erde‘. ,Oh, wie willst du wieder raufkommen?‘ schrie Annika. ,Ich komm nie mehr rauf‘, sagte Pippi. ,Ich bleib hier, bis ich pensioniert werde … Kommt lieber auch runter, dann können wir spielen, dass wir in einer Räuberhöhle schmachten. …

,Das hier soll unser Versteck sein‘, sagte Tommy. ,Niemand weiß, dass wir hier sind. Und wenn sie draußen vorbeigehen und uns suchen, können wir sie durch den Spalt sehen. Und dann lachen wir.‘“ (Pippi Langstrumpf, S. 89ff.)

Lasse, von dem seine siebenjährige Schwester Lisa in der „Bullerbü“-Trilogie erzählt, wird zum Vogelzüchter im „Eulenbaum“:

„In unserem Garten steht ein alter Baum, den wir den Eulenbaum nennen, weil Eulen darin wohnen. Einmal ist Bosse auf den Eulenbaum geklettert und hat den Eulen ein Ei weggenommen. Es lagen vier Eier im Nest, sodass die Eulen noch drei Eier behielten. Bosse pustete das Ei aus und legte dann die leere Schale in die Kommode zu den anderen Vogeleiern. Hinterher fiel ihm ein. dass er sich mit der Eulenmama einen kleinen Spaß machen könnte, und da kletterte er wieder zum Nest hinauf und legte ein Hühnerei hinein. War es nicht merkwürdig, dass die Eulenmama den Unterschied nicht bemerkte? Denn das tat sie nicht. Sie brütete ruhig weiter und eines schönen Tages lagen drei junge Eulen und ein Küken in dem Nest. Die Eulenmutter würde sich wundern, wenn sie entdeckte, dass eins von ihren Jungen wie ein kleiner gelber Ball aussah! Aber Bosse bekam es mit der Angst, das Küken könnte ihr nicht gefallen, also kletterte er hinauf und holte es.“ (Die Kinder aus Bullerbü, S. 40f.)

Die meisten der Geschichten Astrid Lindgrens spielen an erkennbaren Orten – auf dem Pachthof Näs, in der heimatlichen Kleinstadt Vimmerby, im Vasa-Viertel der Stockholmer Stadtwohnung, auf einer Schäreninsel wie das Feriendomizil Furusund. Die Heimat von Astrid Lindgrens Vater, das Dorf Sevedstorp, wurde zum Vorbild für die drei Höfe der „Bullerbü“-Kinder. Das 1920 gebaute großzügige, gelb gestrichene Haus der Ericssons auf Näs wird zum Vorbild von Pippis Villa Kunterbunt, die allerdings – aus guten Gründen – Züge der Vernachlässigung und Chaotik aufweist:

„Am Rand der kleinen, kleinen Stadt lag ein alter verwahrloster Garten. In dem Garten stand ein altes Haus, und in dem Haus wohnte Pippi Langstrumpf. … Und nun gingen sie durch die verfallene Gartentür der Villa Kunterbunt den Kiesweg entlang, an dessen Rändern alte moosbewachsene Bäume standen, richtig prima Kletterbäume, und hinauf zur Villa und auf die Veranda. … Da gab es eine Küche, einen Salon und ein Schlafzimmer. Aber es sah so aus, als ob Pippi vergessen hätte, am Wochenende sauber zu machen.“ (Pippi Langstrumpf, S. 9f.)

Die Küche war in der bäuerlichen Kindheit und Erfahrung Astrid Ericssons das Zentrum alltäglicher Aktivitäten. Es gibt aber in der Erinnerung Astrid Lindgrens eine Küche, die für sie einen hohen Symbolwert besitzt. Es ist „Kristins Küche“ in der Hütte des Kuhknechtes auf Näs, dessen Tochter Edit den Kindern vorlas und Astrid Ericsson das Tor zur Kultur öffnete. Die Atmosphäre dieser Küche als Übergang von der Realität in die Welt der Phantasie hat sie immer wieder betont und in dem Roman „Die Brüder Löwenherz“ (schwed. 1973; dt. 1974) – wie in vielen anderen Küchen ihrer Texte – dichterisch verwandt. In ihren Erinnerungen heißt es:

„Dass es auch Kultur gab, erfuhr ich erst, als ich auf Kindesbeinen in Kristins Küche stiefelte, wo mich überraschend ein Hauch davon streifte. … Lese ich von einer Küche, oder schreibe ich selber etwas, das sich in einer Küche ereignet, so spielt sich dies ewig und unveränderlich bei Kristin ab … dort steht die Küchenbank, dort der Tisch, dort der eiserne Herd und dort ist die Tür zur Stube.“ (Das entschwundene Land, S. 73)

In „Die Brüder Löwenherz“ wird der todkranke Krümel von einer weißen Taube aus der Küche in das paradiesische Kirschtal geholt:

„Das Küchenfenster stand offen, denn jetzt im Frühling sind die Abende warm und schön. … Ich lag nur still da und hörte die Taube gurren, und durch dieses Gurren oder in diesem Gurren, oder wie ich es sagen soll, hörte ich Jonathans Stimme. … Es war ein Gewisper in der ganzen Küche. … ,Komm so schnell du kannst‘, … Und ich liege hier auf meiner Bank und warte nur darauf, hinterherfliegen zu können.“ (Die Brüder Löwenherz, S. 19f.)

Auch viele Kinderspiele der Lindgren-Bücher erinnert die Autorin als Spiele ihrer eigenen Kindheit. „Nicht den Fußboden berühren“ fand im gemeinsamen Schlafzimmer der Familie Ericsson im Pächterhaus von Näs statt. Pippi, Tommy und Annika spielen es in der Küche der Villa Kunterbunt. – Astrid Lindgren erinnert sich:

„Von der Arbeitszimmertür hangelte man sich zur Küchentür, sprang auf die Spiegelkommode, von der Spiegelkommode auf den Schreibtisch, auf Papas Bett, zu einem mit Stoff bezogenen Sitzkissen, mit dem man bis zur Tür zum Wohnzimmer rutschte, zum Kamin, und wieder zur Arbeitszimmertür.“ (zitiert nach: www.astridlindgren.se; letzter Zugriff : 24.4.2013)

In Pippi Langstrumpf heißt es später:

„Und jetzt wollten sie spielen. Pippi schlug ein Spiel vor, das hieß ,nicht den Fußboden berühren‘. Es war sehr einfach. Das Einzige, was man zu tun hatte, war, in der ganzen Küche herumzuklettern, ohne ein einziges Mal seinen Fuß auf den Boden zu setzen. Pippi schaffte es im Nu. Aber auch Tommy und Annika machten es ganz gut. Man fing am Abwaschtisch an, und wenn man die Beine genügend streckte, kam man zum Herd ,rüber und vom Herd zur Holzkiste, von der Holzkiste über das Hutablagebrett auf den Tisch runter und von da über zwei Stühle zum Eckschrank. Zwischen dem Eckschrank und dem Abwaschtisch war ein Abstand von zwei Metern, aber da stand glücklicherweise das Pferd, und wenn man am Schwanzende hinaufkletterte und am Kopfende herunterrutschte und sich dann im richtigen Augenblick einen Schwung gab, landete man direkt auf dem Abwaschtisch.“ (Pippi Langstrumpf, S. 197f.)

Astrid Lindgrens Vorliebe für die Klangfarben der Sprache ließ sie auch einzelne Worterfindungen ihrer Kinderzeit in Erzählungen montieren, die ihr zur Charakterisierung ihres Kinderkosmos tauglich erschienen. Adäquat zu ihrem absurden Humor rätselt Pippi Langstrumpf ein ganzes Kapitel lang über Sinn und Bedeutung des Wortes „Spunk“.

Einen emotionalen biographischen Hintergrund des Schwester-Bruder-Verhältnisses Astrid und Gunnar Ericsson scheint der Name „Salikon“ zu besitzen. In der Geschichte „Allerliebste Schwester“ aus der Anthologie „Im Wald sind keine Räuber“ (schwed. 1949; dt. 1952) bezeichnet er einen Rosenbusch, hinter dem sich Barbro mit ihrer – erträumten – Zwillingsschwester trifft.

„Gestern war es sehr heiß. Gleich morgens ging ich hinaus und setzte mich hinter den Rosenbusch, wie ich es immer tue. Er steht in einer Ecke des Gartens, und niemals kommt dort jemand hin.

Ylva-li und ich haben eine besondere Sprache, die niemand außer uns versteht. Der Rosenbusch heißt in unserer Sprache ganz anders. Er heißt Salikon.“ (Allerliebste Schwester, S. 261f.)

„Salikon“ nannte der Bruder Gunnar das heute noch existierende, auf der Rückseite eines Frachtformulars gemalte Zauber-System. „Salikon“ haben die Erben Astrid Lindgrens ihren Verlag genannt, in dem Schriften von und über Astrid Lindgren erscheinen.

Der zeitliche Rahmen von Astrid Lindgrens Texten lässt sich nicht eindeutig Jahreszahlen, wohl aber Chronotopen zuordnen: Einheiten von Schauplätzen und Zeitzugehörigkeiten, die zusammen mit den Personen immer nur für diese eine Erzählung gelten. „Madita“ spielt zur Zeit des Ersten Weltkriegs. Die Titelgestalt der „Michel“-Trilogie lebt in einer von Maschinen wenig berührten, vorindustriellen Gesellschaft mit Armenhäusern, in der das Erdbeben von San Francisco (1906) und der Halleysche Komet (1910) eine Rolle spielen. „Karlsson vom Dach“, ist nur in einer berufsorientierten städtischen Kleinfamilie denkbar. Die Umgebung der „Krachmacherstraße“ wird durch Attribute aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts geprägt. Die in den Kunstmärchen Astrid Lindgrens so oft zitierte „Zeit der Armut“ reicht in ländlichen Gebieten Skandinaviens vom Ausgang des 18. Jahrhunderts noch in das 20. Jahrhundert hinein.

Doch trotz dieser authentischen Zuordnungen, die für Astrid Lindgren auch Rückversicherungen ihrer dichterischen Wahrhaftigkeit bedeuten, bieten ihre Bücher keine Kindheitserinnerungen, selbst dort nicht, wo sie – wie in „Das entschwundene Land“ (schwed. 1975; dt. 1977) – versichert, „die Liebesgeschichte“ ihrer Eltern und damit auch Teile ihrer frühen Kindheit zu erzählen. Astrid Lindgren stilisiert ihre Kindheit auf eine Aussage, auf ein Sprachgebilde, auf die willentlich beschlossene Interpretation des Gelebten, Gehörten, Erträumten, Erwünschten hin.

Dieser Prozess erlaubt ihr in ihren Büchern, was sie sich im erwachsenen, selbst verantworteten Leben über Jahrzehnte hindurch – außer in ihrem Spiel mit den Kindern und Enkelkindern – nicht erlaubte: Wildheit, extensive Gefühlslagen, Kampf, fast manische Sehnsucht nach Schönheit. Dazu gehören auch die Hassliebe zum Establishment, das Balancieren am Abgrund, der Sprung vom Dach, der Schlag ins Gesicht des eindeutig Bösen.

„Spielen“ ist der Schlüsselbegriff zu Astrid Lindgrens eigener Kindheit. „Wir spielten und spielten und es ist ein Wunder, dass wir uns nicht totgespielt haben.“ Spiel wird von Astrid Lindgren ,tod‘-ernst genommen. Dieses in unterschiedlicher Version viel zitierte ungeheuerliche Geständnis ist weniger ein Sehnsuchtsseufzer nach verlorenen Paradiesen als vielmehr ein Hinweis auf eine gewisse Ziellosigkeit, auf Phasen der nicht erfolgreichen Suche, auf frühe Defizite eines Lebensprogramms. Für was war dieses Spiel ein Vorlauf? Woraufhin hatte Astrid Lindgren gespielt? Wohin hatte sich Astrid Ericssons Spiel entwickelt?

Ihre Kinder Lars und Karin und später ihre Großnichte, die schwedische Autorin Karin Alvtegen (geb. 1965), haben von Astrid Lindgrens Spielen als Familienmutter und im Großmutteralter erzählt. Besonders die Schilderung von Karin Alvtegen dokumentiert, welche Magie das Spiel für Astrid Lindgren zeitlebens hatte. Eine Schriftstellerin berichtet über das Spiel einer Schriftstellerin:

„… und auf Näs hat sie mit uns Großneffen und -nichten Hexe gespielt. Apropos gespielt und gespielt. Das war das Lustige mit Astrid. Wir waren nie ganz sicher, ob sie sich nicht in eine richtige Hexe verwandelt hatte, so gut konnte sie spielen. So sind Erwachsene sonst nicht. Das Spiel ging folgendermaßen: Die Hexe wohnte in der Küche. Durch die Küchentür steckte sie den alten Brotschieber, und darauf hatte sie Schokoladenstückchen als Köder gelegt. Natürlich wussten wir Kinder, dass wir am Brotschieber hängen bleiben würden, wenn wir uns die Stückchen nahmen, aber zum Spiel gehörte, dass wir es zwischendurch vergaßen. Wenn wir gefangen wurden, schleifte sie uns in die Küche und steckte uns in den Feuerholzkasten. Mit hexengleicher Stimme sagte sie, dass sie nun das Schafscheermesser holen und uns damit unsere schönen Haare abschneiden würde. Aber um an die Schere heranzukommen, musste sie uns zum Glück den Rücken zukehren und sich zu einem Regal recken, und das war unsere Chance. Wieselschnell nutzten wir die Gelegenheit, öffneten den Deckel, hüpften hinaus und verschwanden in die Freiheit.“ (Alvtegen, Karin. In: Forsell u.a., Hamburg 2007, S. 232)

Zweifellos verfolgt der nicht tot gespielte, sehr zielgerichtete „Michel“ ein Lebensprogramm: er wird Kommunalpolitiker. Britt-Mari, Kati, die beiden Protagonistinnen der frühen Mädchenbücher, werden wie Malin in „Ferien auf Saltkrokan“ Familienmütter. Aber Pippis „sich tot Spielen“, Maditas grübelndes Agieren und auch die immerwährenden Spiele in „Bullerbü“ und der „Krachmacherstraße“ genügen sich selbst, kennen kein Ziel und keine Zukunft, kreisen um sich selbst, verharren in unerlöster Kindheit. Was direkt, brutal und unvermittelt nach Astrid Lindgrens Kindheit kam, war zunächst nach ihrem eigenen Gefühl alles andere als die Einlösung eines Versprechens auf die Zukunft.

Daher geraten auch Astrid Lindgrens autobiographische Äußerungen – wenn sie nicht in Beziehung zu ihren Kinderbüchern gebracht werden – in ein Dilemma. Sie reichen in ihrer Fülle und Exaktheit nur bis zu einem bestimmten Alter. Danach formuliert Astrid Lindgren eine andere Art von Erinnerung und Biographie. Die spielende Astrid Ericsson auf Näs im Kreis ihrer Geschwister blieb dort – wie das in Schlaf gesunkene Dornröschen oder Schneewittchen im gläsernen Sarg – für hundert Jahre oder alle Zeit.