Читать книгу Astrid Lindgren - Birgit Dankert - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Kummer (1913–1931) Pubertät, Liebe, Broterwerb

ОглавлениеSpielen war das Schlüsselwort für Kindheit. Das Ende der Kindheit fasst Astrid Lindgren in ein eindrucksvolles Bild:

„Ich erinnere mich noch an den Sommer, als ich dreizehn war und merkte, dass ich nicht mehr spielen konnte. Ich stellte es fest. Es ging einfach nicht. Es war entsetzlich. Und traurig. Und ich glaube, das haben alle Kinder in diesem Alter erlebt. Ich kann Euch nur sagen: Verzweifelt nicht am Leben! Denn das geht vorbei. Diese traurige Zeit nimmt ein Ende. Und alles wird wieder gut!“ (zitiert nach: Ljunggren 2011, S. 70)

Der Bezug zum Kinderspiel wird von Astrid Lindgren benutzt, um eine psychisch komplexe Situation ,einfach‘, aber eindrucksvoll darzustellen. Denn mit Beginn der Pubertät veränderte sich nicht nur Astrid Ericssons Verhältnis zum Kinderspiel. Wo Kindheit glorifiziert wird, kann ihr Ende nur als Verlust beschrieben werden. Ob die dreizehnjährige Astrid Ericsson jedoch ihren neuen Lebensabschnitt als Verlust oder nicht auch als etwas aufregend Neues empfand, wissen wir nicht. Astrid Lindgrens Ausspruch stilisiert eine Veränderung. Die Art dieser Stilisierung erzählt mehr von der wahren Biographie dieses Mädchens als das Bild vom Ende des Kinderspiels. Die Botschaft lautet: „Vorsicht, jetzt wird es ernst!“

Will man Astrid Lindgrens spätere Literaturfiguren zur Darstellung der Situation benutzen, wohnt im 1920 gebauten geräumigen Haus des wohlhabenden Bauern Ericsson mit seinen berufs- und kommunalpolitischen ämtern kein „Bullerbü“-Kind mehr, sondern eine dem Umfeld unter pubertären Allüren verborgene Pippi Langstrumpf: zum unschuldigen, unverbindlichen Spiel nicht mehr willens, begierig auf neue Ziele.

Auf die Frage von Felizitas von Schönborn, ob sie sich nie gegen ihre Eltern aufgelehnt habe und immer brav gewesen sei, antwortete sie:

„Das habe ich wohl getan. Ich war nicht immer ein sehr gutes Kind. Als Vierzehn-, Fünfzehn-, Sechzehnjährige revoltiert man. So war das wohl auch bei mir …“ (Schönborn 2002, S. 46)

Astrid Ericsson staunt – laut eigenen Aussagen – über die Entwicklung der Freundinnen. Besonders das Verhalten der ehemals wilden Freundin Anne-Marie Ingeström, ihre Verliebtheiten, ihr ständiges Gerede über ein möglichst vorteilhaftes Äußeres gibt ihr Rätsel auf und ist für sie in mehrfacher Hinsicht unangenehm. Zuhause blockt die Mutter Themen dieser Art ab, hält die älteste Tochter mit dem Hang zum Phantasieren an der kurzen Leine der Arbeitsdisziplin. Das Verständnis des Vaters für Astrid gilt eher als Beweis besonderer Zuneigung denn als Zustimmung. Sich emotional und hormongesteuert, eben als ,Backfisch‘ wie es in Deutschland damals hieß, zu benehmen, erschien für ein Mädchen ihrer Herkunft einerseits nicht angemessen, andererseits als Habitus besserer Kreise auf dubiose Weise anziehend. Astrid Ericsson selbst beurteilt sich als wenig attraktiv, und das war – glaubt man den zugänglichen Fotos aus diesen Jahren – nicht nur ein Signal pubertärer Unsicherheit. Außerdem macht sie sich Gedanken über ihren Unwillen zur Schwärmerei und ihre Unkenntnis vom Zustand der Verliebtheit in junge Männer.

„Die Teenagerzeit war einfach wie ein tonloser, lebloser Zustand. Ich war oft melancholisch. Wie die meisten Teenager fand ich mich hässlich und verliebt war ich auch nie. Alle anderen waren andauernd verliebt, Madita beispielsweise. Eine Zeit lang war sie schrecklich verliebt in einen schönen Kaminkehrer, der verheiratet war und viele Kinder hatte – derselbe Kaminkehrer, in den Alva sich im zweiten Madita-Buch verliebt. Ich verspottete Madita oft, weil sie immerzu verliebt war. Es war mir unbegreiflich, dass man von so heftigen Gefühlen überwältigt werden konnte. Mir selbst passierte das nie. Aber natürlich sehnte ich mich nach dieser Art von Erlebnissen.“ (zitiert nach: Strömstedt 2012, S. 171)

Was sie als alte Frau hier ihrer ersten Biographin Margareta Strömstedt erzählte, offenbart Astrid Ericssons innere Kämpfe zwischen dem 13. und dem 18. Lebensjahr. Typisch für ihre Angewohnheit, von intimen Einzelheiten abzulenken, ist auch hier das Springen von biographischen Fakten zu fiktiven Motiven in ihrer Dichtung: von Anne-Marie Ingeström zu Madita … Die hier erwähnte Melancholie wird zur Grundstimmung ihres Lebens, auch wenn sie sie in späteren Aussagen nicht mehr der Entwicklungsphase der Pubertät zuordnet, sondern sie auf menschliche Enttäuschungen und gesellschaftliche Misstände zurückführt, die sie als Erwachsene erfuhr.

Vorerst sieht sie das Heil ihrer jugendlichen Identitätssuche in gerade erst aufgekommenen und entsprechend schockierenden Kurzhaarfrisuren, wird ein früher Jazzfan, eine passionierte Tänzerin und leidenschaftliche Kinobesucherin. Vimmerby besitzt in Lindgrens Jugendjahren zwei Kinos, das Star und das National. In einem davon laufen 25 Jahre später Premieren und Previews der Filme nach ihren Kinder- und Jugendbüchern.

In einem Radiointerview mit dem WDR am 7. Juli 1966 erzählte sie:

„Als Kind war ich so glücklich, und nun fand ich es traurig und mühsam, erwachsen zu sein. Ich fühlte mich sehr unsicher. Ich fand, dass ich hässlich sei, und ich war völlig überzeugt davon, dass niemals irgendjemand sich in mich verlieben könnte. Vor allem deshalb war ich so traurig und ein richtiges Elend. Ich tröstete mich damit, dass ich las – alles, was ich bekommen konnte, und das habe ich in meinem ganzen Leben beibehalten. Geschrieben habe ich damals noch nicht. Ich wusste überhaupt nicht, was ich werden wollte, und das war auch so traurig. Aber das Schlimmste war natürlich, dass niemals irgendjemand sich in mich verlieben würde. So dachte ich. Aber als ich ungefähr siebzehn Jahre alt war, zeigte es sich, dass es nicht ganz so unmöglich war, wie ich geglaubt hatte, und da war ich völlig ausgelassen und hatte, soweit ich mich erinnern kann, nur noch ein einziges Interesse, nämlich zu versuchen, dass sich möglichst viele in mich verliebten. Ach, ach, ach, das war eine Plagerei, das kann ich sagen. Ich machte innerhalb kurzer Zeit eine kolossale Veränderung durch und wurde kurzerhand zu einem Jazzböna, wie man es zu der damaligen Zeit nannte. Denn dies geschah ungefähr gleichzeitig mit dem Durchbruch des Jazz in den glücklichen zwanziger Jahren. Ich schnitt mir das Haar ab – zum größten Entsetzen meiner Eltern, die an der Tradition hingen.“(zitiert nach: Schönfeldt 2007, S. 43f.)

Was nun im Leben Astrid Ericssons folgt, ist in bisherigen Darstellungen fast ausschließlich unter Rekurs auf ihre autobiographischen Äußerungen geschildert worden. Dies geschah mit der Begründung, man könne die Ereignisse nur aus den Vorbedingungen der individuellen Lebenswirklichkeit Astrid Ericssons interpretieren. Es hat jedoch dazu geführt, dass ihre eigene Beschreibung der Vorgänge und ihre subjektive Erklärung der Zusammenhänge weitgehend unkritisch übernommen wurden.

Ein Zentrum ihrer Lebenswirklichkeit war das Stadthotel Vimmerby, noch erhalten und heute ein gut gepflegtes Best Western Hotel. Im Restaurant und auf der Terrasse mit Blick auf den Marktplatz und ein Lindgren-Denkmal kann man die Zeit mühelos in die zwanziger Jahre zurückdrehen, als Astrid Ericsson und Anne-Marie Ingeström hier tanzten. Die dort heute noch spürbare Honoratioren-Atmosphäre einer selbstbewussten, behäbigen schwedischen Kleinstadt der zwanziger Jahre steht aber nicht in erster Linie für den Wohltätigkeitsball, auf den Maditas Vater das Dienstmädchen Alva mitnahm, sondern sie erinnert an das von Astrid Ericsson gleichzeitig schnippisch und sehnsuchtsvoll betrachtete Zentrum der ,großen Welt‘ von Vimmerby.

Man kann Vimmerby zur Zeit der Jugendjahre Astrid Lindgrens für eine verbohrte Kleinstadt halten, die das Genie der jungen Tochter des Bauern und Agrarpolitikers Ericsson nicht erkannte, die über ihre nichteheliche Schwangerschaft klatschte und die sie und ihr Kleinkind mit Verachtung strafte. Es gibt Äußerungen Astrid Lindgrens, die eine solche Bewertung nahelegen und die aus dem subjektiven Erleben verständlich sind. Aber dieser eingeschränkte Blick wird der Stadt, ihrer Bürgerin Astrid Ericsson und der Anerkennung, die die Autorin von ihr erhielt, nicht gerecht. Vimmerby ist eine für die schwedische Geschichte bedeutsame Stadt. Vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert war sie ein strategisch günstig gelegener Handelsplatz im Zentrum wichtiger Verkehrsstraßen und besaß eine für die gesamte Region wichtige, ausgebaute Infrastruktur. Die Stadt hatte zu jener Zeit etwa 3000 Einwohner. Astrid Ericsson hat sich dort wohlgefühlt.

Am 23.5.1923 macht Astrid Ericsson mit gutem Zeugnis ihren Schulabschluss in der 1905 erbauten Samrealskola Vimmerby. Der Eindruck vom Schulgebäude zur Zeit des Schulbesuchs der vier Ericsson-Kinder ist auf historischen Postkarten nachzuvollziehen. Das Gebäude ist – wenn auch für eine andere Schulform – noch heute in Betrieb. Astrid Lindgren bekam dort eine umfassende, solide und gehobene Allgemeinbildung mit den Fremdsprachen Englisch, Französisch und Deutsch, mit Geschichts-, Literatur- und Musikkenntnissen. Sie hat auf diese Kenntnisse sowohl während ihrer Tätigkeit als Stenotypistin und Sekretärin als auch im Verlag Rabén & Sjögren zurückgreifen können. Die Realschulausbildung zielte auf eine eher praktische, nicht-akademische Tätigkeit, wie Lindgren sie tatsächlich viele Jahre wahrnahm. Der Schulabschluss war für eine Bauerntochter der zwanziger Jahre außergewöhnlich. Er bedeutete den Anfang einer pädagogischen Neuorientierung sowohl für Mädchen als auch für landwirtschaftliche Familien ganz allgemein. Aber – und diese Tatsache wird den Lebensverlauf Astrid Lindgrens über Jahrzehnte bestimmen – die Schule gewährte keinen automatischen Zugang zur akademischen Welt, zu Künstlerzirkeln, Intellektuellen oder Wirtschaftskreisen. So war Astrid Ericssons Ausbildung subjektiv ein gewaltiger Schritt. Objektiv gesehen setzte sie aber Grenzen, die Astrid Lindgren auch in ihrem späteren Schriftstellerinnenleben nicht zu überspringen lernte. Deutlich wird diese Beschränkung schon im ersten Jahr nach dem Schulabschluss.

Im Jahr des Schulabschlusses wurde sie konfirmiert und erinnert sich bezeichnenderweise nicht an die kirchliche Feier, den traditionellen Initiationsritus für die volle Teilhabe am Gemeindeleben, sondern an die strenge Mutter, die sie auch an diesem Tage auf dem Feld arbeiten ließ.

„Mit dem Heranwachsen wurden wir auch, sofern es nötig war, bei der Erntearbeit eingespannt. Sofern es nötig war! Am Tag meiner Einsegnung ging ich am Vormittag aufs Feld, Roggen stoppeln, und nahm am Nachmittag das Abendmahl.“ (Das entschwundene Land, S. 39)

Den mütterlichen Vorstellungen und denen ihrer bäuerlichen Umgebung gemäß lebte sie für ungefähr ein Jahr als Haustochter in Näs, und man kann sich gut vorstellen, welche Zukunftspläne sie geschmiedet hat, welche Resignationen sie überwinden musste.

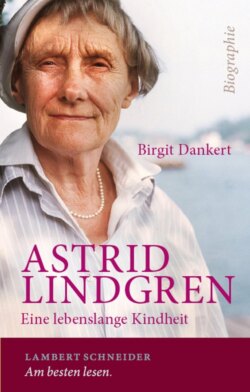

Als zu ihrem 100. Geburtstag der Fotoband „Astrid Lindgren. Bilder ihres Lebens“ (Forsell u.a. 2007) erschien, in dem viele Bilder Astrid Lindgrens erstmals öffentlich zugänglich wurden, witzelte der kundige FAZ-Redakteur Tilman Spreckelsen – an ein Lindgren-Zitat anschließend – zutreffend, die Autorin gehöre „zu den meist fotografierten Frauen des Jahrhunderts“ (Spreckelsen 2007). In der Tat beweist eine schnelle Online-Recherche die Richtigkeit dieser These noch elf Jahre nach dem Tod der Schriftstellerin – wie auch das Urteil Spreckelsens, dass sie sichtlich gerne posierte. Sie wollte ein Bild, viele Bilder von sich vermitteln. Diese Freude, später ganz bewusst auch im Dienst der Werbung für ihre Bücher, Filme und politischen Botschaften eingesetzt, steht scheinbar im Gegensatz zum zeitlebens geübten Rückzug in die Privatsphäre. Hinter den vielen Bildern verborgen zu bleiben – so könnte das schon in der Jugend begonnene Programm lauten.

Eines dieser 2007 erstmals veröffentlichten Fotos zeigt die Feier zum 17. Geburtstag von Anne-Marie Ingeström, der ständig Verliebten, der Emotionalen, der Schönen. Anne-Marie sitzt im Sommerkleid vor einem Kreis als junge Kavaliere verkleideter Freundinnen. Astrid Ericsson – in Hose, Jackett und mit Ballonmütze – steht außen rechts. Ihr Blick ist rebellisch und geht in die Ferne. Alte Fotos soll man nicht überschätzen, aber wahrscheinlich gibt dieses Bild das Lebensgefühl der Siebzehnjährigen – auch den Grundton der lebenslang bewahrten Gefühle für die gefeierte Freundin – authentisch wieder.

Am 7.9.1921 war ein Schulaufsatz Astrid Ericssons in der Vimmerbyer Regionalzeitung erschienen. Der Chefredakteur Reinhold Blomberg hatte ihn, wie er in kurzen einleitenden Sätzen schrieb, wegen seiner jugendlichen Frische und Skurrilität veröffentlicht. Mit dieser Veröffentlichung, konventionell, aber auch interessant genug, öffnete sich für das junge Mädchen eine Tür, die ihr Zugang zu Selbstbestimmung und Außenwirkung verschaffen sollte – von Astrid Lindgren zeitlebens begehrte und geschätzte Ziele. Astrid Ericsson muss dazu andere Wege beschreiten als die Freundinnen. Nach Abschluss der Schule und einem verbummelten Jahr zu Hause verfolgt sie – mit Reinhold Blombergs Unterstützung? – die journalistische Spur: ein kleiner Kurswechsel weg vom Geschichtenerzählen. Und so ist auch Lindgrens öfter betonte Abneigung gegen die Scherze ihrer Umgebung zu bewerten, die voraussehen, sie würde einmal Vimmerbys Selma Lagerlöf werden. Nein, das war für die junge Astrid Ericsson ein alter Hut, keine Option, zu spießig. Sie wollte kein Namedropping alter Frauen. Sie wollte die Reporterin Astrid Ericsson werden – vorerst bei der „Vimmerby Tidning“ und Chefredakteur Blomberg.

Anne-Marie Ingeströms Geburtstag am 28.8.1924. Astrid Ericsson steht rechts.

1924 beginnt Astrid Ericsson ein Volontariat, eine Lehre in der Regionalzeitung „Wimmerby Tidning“, die ab 1941 die Schreibung „Vimmerby Tidning“ übernimmt. Das junge Mädchen wird mit einem monatlichen Gehalt von 60 Kronen bezahlt. Sie berichtet über lokale Ereignisse wie am 15.10.24 über die Eröffnung der Eisenbahnstrecke Vimmerby – Österbymo. Einige der frühen Artikel sind in zugänglichen Presse-Datenbanken nachzulesen, u.a. der Bericht von einem Zusammentreffen mit Ellen Key (1849–1926). Astrid Ericsson und ein paar Freundinnen stießen bei einem Ausflug zufällig auf das Haus der Autorin des Epoche machenden Buches „Das Jahrhundert des Kindes“ (1905) am Vätternsee bei Strand. Eines der jungen Mädchen wurde von dem Bernhardiner Ellen Keys gebissen und von der Haushälterin der unwilligen, damals 75-jährigen Schriftstellerin versorgt. In der Halle des Hauses liest Astrid Ericsson – so hat sie es mehrere Male berichtet – den Spruch „Der Tag ein Leben“. Dieser Satz wird das Motto des zerstreuten Schriftstellers und Familienvaters in Film und Roman „Ferien auf Saltkrokan“ (schwed. 1964; dt. 1965). Astrid Ericssons Bericht über diese Wanderung erscheint unter dem Titel „På luffen“ („Tramps“) in drei Teilen am 11., 15. und 18.7.1925. Die Artikel sind im Jugendjargon geschrieben und schildern den Ausflug weniger als Reportage als vielmehr im Stil eines Abenteuerberichts.

Die „Vimmerby Tidning“ war als eine Mantelzeitung mit unterschiedlichen Lokalteilen in der gesamten Region verbreitet. Sie erschien zu dieser Zeit zwei Mal die Woche in einer Auflage von 5500 Exemplaren. Die junge Journalistin konnte sich also der Vorstellung hingeben, dass ihre Tätigkeit der erste Schritt in die weite Welt, in ein Leben außerhalb der gewohnten und mit dem Ende der Kindheit fragwürdig gewordenen bäuerlichen Welt, darstelle. Sie empfand ihre Arbeit und die Veröffentlichungen wahrscheinlich als einen ersten Erfolg.

Vimmerby als erster Schritt aus der bäuerlichen Umgebung, Journalismus als Zugang zur großen Welt, Jazz, Kino und Tanzen als Übung in Weltläufigkeit – vor diesem Hintergrund schreibt sie in einem Artikel vom 12. Juli 1925: „Liebes kleines Vimmerby, du bist gar keine so schlechte Stadt, um zu dir zurück zu kommen, aber Gott bewahre uns davor, hier immer bleiben zu müssen.“ (zitiert nach: Fellke 2007)

In dieser Stimmung begann die Liebesaffäre mit dem Chefredakteur und (seit 1913) Mitinhaber von „Vimmerby Tidning“ Reinhold Blomberg (1877–1947). Blomberg war verheiratet und dreißig Jahre älter als Astrid Ericsson. Seine Kinder Oskar und Berta waren mit Gunnar und Astrid Ericsson zusammen zur Schule gegangen. Als Redakteur in Vimmerby während der Jahre 1913 bis 1939 muss er die Tochter des Pächters und Agrarreformers Samuel August Ericsson von Kindheit an gekannt haben. Ihr wird er in vielerlei Hinsicht – durch Intellekt, Bildung, Einfluss, Ansehen, gesellschaftlichen Schliff und Souveränität – reizvoll erschienen sein. Die enge Vaterbindung Astrid Ericssons baute offensichtlich keine Schranken im Liebesverhältnis zu älteren Männern auf. Unbeantwortet muss die Frage bleiben, ob das sexuelle Erleben ein Trauma verursachte, das sie später im öffentlichen Leben wie in ihren Büchern veranlasste, das Thema Sexualität auszuklammern, oder ob schon in dieser wahrscheinlich ersten sexuellen Erfahrung die erotische Beziehung zu ihrem Liebhaber eine untergeordnete Rolle spielte.

Es gibt eine Erklärung der damaligen Situation, die sie als 70-Jährige ihrer Freundin und Biographin Margareta Strömstedt gab und die – versteckt genug – als eine der ganz wenigen bekannten Äußerungen Lindgrens zu ihrem Sexualleben gelten kann:

„,Wie konntest du nur?‘ fragte Hanna (ihre Mutter, die Verf.) traurig und mit unverstellter Verwunderung. Aber wann haben junge, unerfahrene, blauäugige kleine Dinger solche Fragen schon je beantworten können? Wahrscheinlich war es so, wie in dieser Novelle über Rännare-Lena stand, die ich irgendwann mit zwölf gelesen hatte. Rännare-Lena war kein bisschen schön, war aber – wie der Autor versicherte – ,ein durchaus genießbares Wild auf dem Markt der Lüste‘, und ich weiß noch, was ich dachte, als ich das las: Wenn ich doch wenigstens das schaffen könnte! Und jetzt hatte es sich gezeigt, dass ich wenigstens auch das geschafft hatte …“ (zitiert nach: Strömstedt 2012, S. 188)

Vielleicht stand Reinhold Blomberg tatsächlich für den Versuch der jungen Astrid Ericsson, sich begehrt zu fühlen, vielleicht aber auch für die Sphäre, die sie selber einmal – auf ihre Weise – zu erreichen hoffte. Die zugänglichen Fotos zeigen den Chefredakteur als gut aussehenden Mann, der über seine Redaktionstätigkeit hinaus erfolgreich und wohlhabend wurde. Olivia und Reinhold Blomberg trennten sich 1924. Der anstehende Scheidungsprozess wurde von beiden Seiten unter dem Gesichtspunkt der Versorgungszahlungen, nach damaligem Scheidungsrecht eng mit der Schuldfrage verbunden, vorbereitet.

Im März 1926 muss Astrid Ericsson schwanger geworden sein. Am 15.8.1926 schreibt ihr der Geliebte und Vater ihres Kindes als Chefredakteur ein Empfehlungsschreiben (s. www.astridlindgren.se), denn sie kündigt, um nach Stockholm zu gehen. Grund dafür ist aber nicht die ,Schande‘ der verführten Unschuld vom Lande. Sie wird nicht von den Eltern davongejagt, sondern geht – wahrscheinlich juristisch beraten – aus eigenem Entschluss und ganz bestimmten Gründen. Astrid Lindgren hat nie behauptet, von Eltern und Umgebung zu etwas gezwungen worden zu sein. Aber die Legende kann bis heute mit der lange verschwiegenen Wahrheit schlecht umgehen. Während die schwangere Astrid Ericsson im Institut Bar-Lock (genannt nach einem Schreibmaschinenmodell) in Stockholm Kurse in Stenographie und Schreibmaschine belegt und zusammen mit einer Freundin in eine möblierte Wohnung zieht, reicht das Ehepaar Blomberg am 2.9.1926 die Scheidung ein. Von Reinhold Blomberg und Astrid Ericsson wird ein kurzer Prozessverlauf erwartet, der bis zur Geburt des Kindes einen (gemeinsamen?) Neubeginn hätte ermöglichen können. Aber Olivia Blomberg verzögert den Scheidungsprozess, weil sie dem Gericht Beweise liefern zu können glaubt, nach denen Reinhold Blomberg eine Geliebte hat, die ein Kind erwartet, und daher als Schuldiger zu erheblichen Unterhaltszahlungen an sie verpflichtet ist. Der 28. 10. wird als neuer Gerichtstermin festgelegt, Blomberg des Ehebruchs für schuldig gesprochen. Als er Berufung einlegt, wird die Revisionsverhandlung für den 9. 12., also ganz nahe dem anvisierten Geburtstermin des Kindes der jungen Geliebten, festgesetzt. Das Paar muss nun umdisponieren. Am 3. 11. besucht Astrid Ericsson hochschwanger das private Entbindungsheim der Hebamme Alva Svahn in Jönköpping, mit dem sie schon vorher Verbindung aufgenommen hatte. Sie meldet sich zur Entbindung an. Später schickt sie per Telegramm eine Absage, die den wahren Grund nicht nennt, sondern einen Verlobten erfindet, den sie heiraten will, um danach in seiner Heimatstadt Helsingborg zu entbinden. Laut mehrerer Zeugenaussagen im Gerichtsprozess haben sich Astrid Ericsson und Reinhold Blomberg am Wochenende des 6./7.11.1926 im Hotel Continental in Nässjo getroffen. Wahrscheinlich besprachen sie hier ihr weiteres Vorgehen. Der Entschluss, ins Rigshospitalet in Kopenhagen zu fahren, wo Frauen anonym, das heißt ohne Weitergabe des Vaternamens an die Behörden, entbinden konnten, war also ein weiteres Manöver, um Reinhold Blombergs Situation vor Gericht zu entlasten. Spätestens jetzt nimmt Astrid Ericsson in Stockholm Kontakt mit Eva Andén (1886–1970) auf, einer schwedischen Frauenrechtlerin, die sich auch für ledige und alleinstehende Mütter einsetzte und wahrscheinlich die Verbindung zum Rigshospitalet, vielleicht auch die Vermittlung der Pflegemutter herstellte. Astrid Ericsson brachte am 4.12.1926 ihren Sohn Lars in Kopenhagen zur Welt. Sie bleibt bis zum 23. 12. bei ihrem Kind. Dann kommt es zur Pflegemutter Stevens in Brönshöj, außerhalb von Kopenhagen. Die junge Mutter fährt zurück nach Stockholm. Was für ein Weihnachtsfest – so ganz anders als die Weihnachtsfeste in Bullerbü, Katthult, der Krachmacherstraße und Junibacken! Die Weihnachtsseligkeit der Lindgren’schen Kinderparadiese und der Wiederholungsdrang, dieses Thema wieder und wieder zu bearbeiten, können nicht ohne das Weihnachtsfest 1926 verstanden werden!

Die Scheidungsverhandlungen um den Unterhalt von Olivia Blomberg zogen sich hin, es kam zu weiteren Gerichtsterminen. Weiterhin bestreitet Reinhold Blomberg jede außereheliche Verbindung. Im Oktober 1927 wird er rechtskräftig wegen Ehebruchs schuldig gesprochen und muss Unterhalt und finanziellen Ausgleich (damals 1000 Kronen, heute 25.000 Schwedischen Kronen) zahlen. Die Scheidung führte nicht zu einer gemeinsamen Zukunft von Astrid Ericsson und Reinhold Blomberg. – Wann war diese Entscheidung gefallen? In ihren autobiographischen Äußerungen, die jede Einzelheit der Vorgänge verwischen, erweckt Astrid Lindgren den Anschein, als sei eine Heirat wohl von ihm, zu keinem Zeitpunkt aber von ihr erwogen worden. Wann und warum fasst eine Neunzehnjährige einen solchen Entschluss? Warum dann das Versteckspiel in Stockholm, Jönköpping und Kopenhagen? Nur um den Vater des Kindes zu schützen, mit dem sie gleichwohl nichts zu tun haben wollte?

Noch komplizierter, aber verständlicher wird die Situation, wenn man den Vermutungen von Ulf Boethius (2009) folgt. Es gab sehr wohl einen weiteren, die nicht-eheliche Mutter Astrid Ericsson ganz empfindlich treffenden Grund, nach Kopenhagen zu gehen. Er kommt allerdings nur für den Fall in Betracht, dass Astrid Lindgren sich schon entschlossen hatte oder zumindest erwog, Blomberg nicht zu heiraten. Dass Lars in Dänemark blieb, schützte Lindgren vor möglichen Konsequenzen des schwedischen Gesetzes zum Wohl des Kindes. Dieses Gesetz war 1924 entworfen und 1926 als „Vanartslagan“ in Kraft getreten. Sogenannte ,unbehütete Kinder‘ konnten danach in Heimen und Pflegefamilien untergebracht werden. Dabei sah das neue Gesetz im Interesse des neu entdeckten individuellen Kindeswohls durchaus auch Konsequenzen vor, nicht-eheliche Kinder berufstätiger Frauen, deren Betreuung nicht gewährleistet werden konnte, den Müttern zu entziehen. Auch dieser möglichen Entwicklung baute Astrid Ericsson vor, als sie anonym entband, ihren Sohn in Kopenhagen ließ und sich in Stockholm eine Existenz aufzubauen versuchte.

Was immer zwischen den Eltern von Lars Ericsson wann und wo entschieden wurde, Ende 1927 stand fest, dass sein Vater im Leben seiner Mutter keine Rolle mehr spielen würde. Der Sohn traf seinen leiblichen Vater Reinhold Blomberg in den Jahren 1930/31 nach Presse-Berichten ein paar Mal in Badeorten an der schwedischen Küste. Der Vater setzte ihn als Erben ein und vermachte ihm nach seinem Tod 1947 ein nicht unbeträchtliches Vermögen. In Briefen aus den dreißiger Jahren mahnt Astrid Lindgren Verantwortung und Unterhaltszahlungen an.

Erst 1977 ließ Astrid Lindgren Einblicke in die Herkunft ihres Sohnes und die Umstände seiner Geburt und der ersten Lebensjahre zu. Der Reporter und Autor Jens Fellke (geb. 1961) veröffentlichte zunächst in der Jubiläumsschrift zum 150-jährigen Jubiläum der „Vimmerby Tidning“ im Dezember 2006, dann zum 100. Geburtstag von Astrid Lindgren 2007 die Ergebnisse seiner seriösen, auf amtlichen Dokumenten und neutralen Quellen beruhenden Nachforschungen zu einer Lebensphase Astrid Lindgrens, über die bis heute Legenden erzählt werden. Auf seinen Recherchen beruht der größte Teil der hier aufgeführten Chronologie der Ereignisse (s. Fellke 2006; Fellke 2007).

Über die Vorkommnisse im Zusammenhang mit der Liebesaffäre, der Schwangerschaft und der Trennung hat Astrid Lindgren – auch in der Familie – über Jahrzehnte geschwiegen, ebenso wie über den Alkoholismus ihres späteren Ehemanns Sture Lindgren und ihres Sohnes Lars. In autobiographischen Äußerungen bis zu Margareta Strömstedts erster freundschaftlicher Biographie „Astrid Lindgren“ (schwed. 1977; dt. 2001) beschränkt sie sich auf glatte, Einzelheiten übergehende Bemerkungen zu ihren Kindern und ihrem Familienleben zu dritt:

„1926 reiste ich nach Stockholm, lernte Stenografie und Schreibmaschine, nahm eine Stellung in einem Büro an und ließ mich als ,Selbstversorger‘ nieder. Die Erfahrungen und Erlebnisse dieser Zeit haben sich in den ,Kati‘-Büchern niedergeschlagen. Nach meiner Heirat wurde ich Hausfrau. Ich habe zwei Kinder, einen Jungen und ein Mädchen. Beide sind heute längst erwachsen.“ (Meine Lebensgeschichte, S. 48)

Je länger sie – aus welchen Gründen auch immer – schwieg, umso schwieriger wurde es, die Tatsachen auszusprechen, weil dann auch das ,Beschweigen‘, das die Familie und die Freundinnen einhielten, hätte erklärt werden müssen. Das Beschweigen evozierte allerdings Erklärungen der Geschehnisse, die Astrid Lindgren in die Rolle der verführten Unschuld, des minderjährigen Opfers einer bigotten Kleinstadtmoral versetzte, die vor der ,Schande‘ floh. Rigoros hatte Astrid Lindgren dieser Legende nicht widersprochen.

Als sie dann im Gespräch mit Margareta Strömstedt 1977 in Vorbereitung auf die erste Biographie ihr Schweigen brach, entstand eine doppelte Kalamität. Medien nahmen begierig jede Einzelheit auf, und Astrid Lindgren, besonders auch Lars Lindgren mussten sich auf eine nervenaufreibende Weise mit den Berichten über Vergangenheit und Herkunft auseinandersetzen. Wieder sah sich Astrid Lindgren als Verursacherin für Lars’ Ungemach. Was sie als Grund des Schweigens angab, die intolerante Sexualmoral zur Zeit ihrer Jugend, gehörte in Schweden schon lange der Vergangenheit an. So reagierte das Publikum auch mit Unverständnis darauf, dass sie nicht längst die Fakten genannt hatte, zumal dies mit keinerlei Diskriminierung verbunden gewesen wäre, sondern den Respekt vor ihrer Lebensleistung eher erhöht hätte. – Hier Ausschnitte aus Astrid Lindgrens eigener Schilderung der Dinge:

„Heutzutage … kann man innerhalb und außerhalb der Ehe Kinder bekommen, das macht überhaupt keinen Unterschied, aber als ich in den zwanziger Jahren ,in Schande’ geriet, erschütterte dies ganz Vimmerby viel schlimmer als Gustaf Vasas Rücknahme der Stadtrechte. Noch nie haben so viele so lange über so wenig getratscht. … Der Gegenstand dieses Tratsches zu sein, war ungefähr so, als würde man in einem Schlangennest liegen, daher beschloß ich, dieses Nest so schnell wie möglich zu verlassen. Es war aber nicht so – wie manche vielleicht glauben – dass ich gemäß guter alter Tradition aus dem Elternhaus ,rausgeworfen worden wäre. Keinesfalls, nein, ich warf mich selber ,raus. Keine zehn Pferde hätten mich zurückhalten können.“ (Strömstedt 2012, S. 187)

„… ich bin der Ansicht, dass ich eine Vorreiterrolle gespielt habe, als ich meinen unschuldigen Sohn in eine Kleinstadt brachte, in der man es nicht gewohnt war, dass unverheiratete Mütter mit ihren Kindern herumliefen, als wären diese ebenso große Wunder wie alle anderen Kinder auch.

Ich erinnere mich noch, dass mein Junge und ich einmal in Vimmerby in einem Kurzwarenladen waren und er Mama zu mir sagte, und ich wollte etwas bestellen und sagte, dass mein Name Fräulein Ericsson sei. ,Fräu … Fräu … Fräulein …‘, sagt die Verkäuferin. ,Ja‘, erwiderte ich, und dann gingen ich und Lasse hinaus und ich war mächtig stolz auf mich.“ (zitiert nach: Engqvist 2002, S. 833f.)

Wenn Astrid Lindgren später von ihren schweren, leidvollen Jahren sprach, war damit auch die unausgesprochen entwürdigende Rolle gemeint, die Reinhold Blomberg seiner jungen Geliebten in Scheidungsprozess und Ehekrieg zugemutet hatte. Nur war das eine Demütigung, von der kaum jemand etwas wusste.

Ihre Erfahrungen im Zusammenhang mit Schwangerschaft, Geburt und Abgabe des Sohnes in eine Pflegestelle, das problematischen Verhältnis zum Kindesvater und sein Scheidungsprozess werden für die behütete Bauerntochter ohne existentielle Leiderfahrung traumatisch und verwirrend gewesen sein. Sie stellten jedoch nur einen Teil ihrer Lebenswirklichkeit zwischen dem 19. und 24. Lebensjahr dar. Der andere Pol ihres Lebens war die Großstadt Stockholm mit beruflicher Ausbildung und Tätigkeit, der daraus resultierenden Selbstständigkeit und der langsamen Übernahme von mütterlicher Verantwortung. Diese Lebensbereiche waren weitgehend selbstbestimmt, arbeiteten den Lebensplänen, den Träumen der jungen Astrid Ericsson zu und hielten trotz aller widrigen Umstände vielleicht nicht Trost, aber doch Entlastung für ihren großen Kummer bereit.

Die zwanziger Jahre in Stockholm verliefen – auch durch die politische Neutralität und Stabilität, die Schweden im Ersten Weltkrieg bewahrt hatte – ruhiger und konfliktfreier als in Berlin oder Paris. Die Reformbewegungen der Jahrhundertwende in Westeuropa griffen nun mit einer gewissen Verspätung um sich. Die Lieferungen Schwedens an die Krieg führenden Länder, die auch Astrid Lindgrens Vater Wohlstand gebracht hatten, wirkten sich positiv auf die Wirtschaft aus. Industrialisierung und die Veränderung der politischen Systeme in ganz Europa machten die zwanziger Jahre zur entscheidenden Epoche der schwedischen Arbeiterbewegung. Aber daran nahm Astrid Lindgren nicht teil, auch wenn sie später Sympathie für ihre Ziele bekundet hat.

Sie wohnte nicht in Södermalm, dem Arbeiterviertel Stockholms, und auch nicht im exklusiven Östermalm. Astrid Ericsson gehörte zur wachsenden Zahl der weiblichen Bürokräfte, die in Verwaltung, Werkskontoren und Vorzimmern gebraucht wurden. Eine Verelendung dieser großstädtischen Angestellten wie nach der Wirtschaftskrise in Berlin gab es in Stockholm nicht. Wohl aber musste der Arbeitsmarkt vor allem die aus der weitläufigen schwedischen Provinz zugereisten weiblichen Arbeitnehmer, die von ihrem Lohn den gesamten Lebensunterhalt bestreiten können mussten, erst einmal integrieren.

Astrid Lindgren fand eine Freundin, von der wir nur den Vornamen kennen: Gun. Sie wurde eine unverzichtbare Gefährtin in den schwierigen Stockholmer Anfängen. Gun bekam eine Tochter, die nach Heimaufenthalten von Pflegeeltern adoptiert wurde. Die fröhliche, lebenslustige Gun machte Astrid Ericsson mit Lebens- und Familienverhältnissen vertraut, deren Jämmerlichkeit der jungen Frau die Augen für ihre privilegierte Herkunft öffnete. Mit Gun zog sie in eine erste Wohnung in der Artillerigatan. Das ist ganz in der Nähe der Kaptensgatan, wo sie zwanzig Jahre später die Literaturfigur „Kati“ wohnen ließ. Beide Straßen liegen in der Nähe des luxuriösen, komfortablen Strandvägs, sind also bestimmt keine arme oder gar asoziale Gegend – damals wie heute nicht! Astrid Ericsson ging – inzwischen trotz aller Schlankheit deutlich sichtbar schwanger – in ihre Ausbildungskurse. Bei der Ungewissheit über den Verlauf des Scheidungsprozesses war noch nicht klar, auf welche Art von Leben sie sich damit vorbereitete – auf alle Fälle aber auf etwas, auf das sie Hoffnung setzte und das ihrer Flucht aus Vimmerby einen positiven Sinn geben konnte. In der Lindgren-Ausstellung im Informationszentrum Näs gibt es eine kurze Filmsequenz, die – zufällig – Astrid Ericsson in Reih und Glied einer Gruppe junger Frauen vor der Schreibmaschine zeigt. Eine Lehrstunde, bei der Astrid Ericsson sich quirlig und ein bisschen überdreht verhält.

Stockholm gefiel ihr von Beginn an. Daran kann kein Zweifel bestehen. Die Stadt bedeutete ihr Freiheit, Selbstständigkeit, Anonymität und Selbstbestimmung. Stockholm blieb ihr lebenslanger Wohnort und wurde ab 1945 auch zum literarischen Ort einiger ihrer besten Kinderbücher. In den menschlich und materiell schweren, aber auch leichtlebigen jugendlichen ersten Jahren in Stockholm lernte sie die Vorzüge, die diese Stadt gerade ihr bot, systematisch prüfen, erkennen, leben und genießen. Sie atmete auf, als sie erfahren durfte, dass es neben der bäuerlichen Gesellschaft und den Vimmerbyer Honoratioren, mochten sie nun Ingeström oder Blomberg heißen, Lebensentwürfe gab, die Freude versprachen und in denen das Wertesystem Vimmerbys keine Gültigkeit besaß. Sie machte die befreiende Erfahrung, dass nicht jeder ungeprüfte Gedanke als verderbliche Flunkerei oder Lüge angesehen werden musste. Gegen Ende ihres langen Lebens hatte sie Stockholm ganz begriffen und sich zu eigen gemacht.

Zu den Kulturangeboten Stockholms gehörte die von dem Architekten Gunnar Asplund (1885–1949) gebaute und 1928 eingeweihte zentrale Stadtbibliothek Stockholm. In einem Artikel in der schwedischen Tageszeitung „Expressen“ vom 24.11.1974 schildert Astrid Lindgren ihre Entdeckung:

„Das Schlüsselerlebnis meiner Jugend war Knut Hamsun. Ich erinnere mich noch an einen Frühlingstag in den zwanziger Jahren, als ich oben bei der Engelbrektskirche unter einem blühenden Faulbaum saß und ,Hunger‘ las, ein größeres Leseerlebnis habe ich wohl nie gehabt. Ich war jung und einsam und sehr arm, ich war erst vor kurzem aus der Provinz gekommen und kannte niemanden in Stockholm. Die Alltage im Büro waren ja erträglich, aber meine Sonntage waren einsam und trist. Ich konnte sie nur mit Hilfe von Büchern überstehen.

Ich hatte vor kurzem die Stadtbibliothek am Sveavägen entdeckt, und ich vergesse nie, was für ein Gefühl es war, in diesen großen Rundbau zu kommen und ein Meer von Büchern vor mir zu sehen. Da brauchte ich mich bloß zu bedienen – wie ich glaubte. Lange wanderte ich dort genüsslich herum und sah mir die vielen Bände an, und als ich mich endlich entschieden hatte, trat ich an die Ausleihe.

Dort stand ein sehr blonder junger Mann in einem hellblauen Pullover und stempelte die Bücher – das war Arnold Ljungdahl, aber das wusste ich damals noch nicht – und der erklärte mir, nein, so gehe das nicht! Zuerst müsse ich einen Bibliotheksausweis haben, und das werde ein paar Tage dauern. Das war eine Enttäuschung, ein Knacks. Ich konnte mich nicht beherrschen, sondern brach zu meiner ewigen Schande in Tränen aus.

Arnold Ljungdal guckte mich erstaunt und leicht unangenehm berührt an: diese Literaturbegeisterung hielt er wohl für etwas übertrieben. Er konnte ja nicht wissen, dass ich einen ganzen langen einsamen Sonntag ohne Bücher und Menschen vor mir sah. Wenn ich nur Bücher hatte, kam ich gut ohne Menschen zurecht, aber da stand nun dieser steinharte blonde Kerl und sagte, dass ich keine Bücher kriegen könne! Kein Wunder, dass ich da weinte! Vermutlich war es wohl so, dass ich nicht nur nach Büchern ausgehungert war, in gewisser Weise war ich auch ausgehungert nach Essen, und dann kommen die Tränen schneller.“ (zitiert nach: Strömstedt 2012, S. 22f.)

Arnold Ljungdal (1901–1968), den Astrid Lindgren hier als jungen Bibliothekar trifft, wurde später Direktor der Stockholmer Stadtbibliothek und ein einflussreicher Kulturpolitiker. Er war Autor, Übersetzer, Politiktheoretiker, gehörte dem linken Flügel der schwedischen Sozialdemokraten an und fungierte als Vorsitzender der Freundschaftsgesellschaft Schweden–DDR.

Margareta Strömstedt hat darauf hingewiesen, dass Astrid Lindgren nach langem Schweigen in diesem Artikel aus dem Jahr 1974 zum ersten Mal etwas von der schwierigen Situation offenbarte, in der sie sich damals befand. Gleichzeitig werden auch die Gefühlsschwankungen Lindgrens deutlich und die Lust, als alte Frau auch diese gängige Alltagserfahrung in einer Bibliothek dramaturgisch und selbstironisch aufzubereiten. Denn die Bibliotheks-Szene soll ja für etwas sprechen, das Astrid Lindgren nicht direkt benennen möchte. Dass Melancholie auch hier ihre vorherrschende Stimmung war, ist unübersehbar.

Der Vergleich der Stockholmer Lebensweise mit ihrer bäuerlichen Herkunft und dem Leben auf dem Land bringt sie in ein Dilemma. Sie liebt die ,Provinz‘, hält sie – besonders für Kinder – für ,gesünder‘. Der Bauernhof, die Kleinstadt sind für sie in der Erinnerung an ihre Kindheit und in der Fiktion des erinnerten Kinderparadieses ein Ort des Glücks, speziell des Kinderglücks. Aber das Leben in Stockholm liebt sie als junge und alte Frau gleichermaßen – auch weil sie es sich durch Fleiß und Qualifikation selbst erobert hat. Das Mondäne der Hauptstadt, die persönliche Freiheit der jungen, wenig, aber zum Überleben doch aus reichend verdienenden Frau wird auch als höhere Stufe der Kultur, Kenntnis und Übersicht angesehen. Astrid Lindgren hütete sich allerdings, diese Liebe zu Stockholm jemals öffentlich gegen Näs und Vimmerby auszuspielen.

Aber vorerst war Stockholm kein sicherer Hort. Zunächst musste sie das Kind zur Welt bringen und versorgen, ihr Verhältnis zu Reinhold Blomberg klären, die Ausbildungskurse abschließen und dann eine Stellung suchen.

Die fand sie 1927 in der Radiozentrale der Svenska Bokhandelscentralen, also einer ihren Interessen sehr weit entgegenkommenden Institution. Ihr Monatsgehalt betrug 150 Kronen. Sie wurde die Nachfolgerin von Sara Stina Hedberg, die deutsche Leser unter ihrem Künstlernamen Zarah Leander (1907–1981) kennen. Vergegenwärtigt man sich, dass nicht nur Zarah Leander, sondern auch Greta Garbo (1905–1990) der gleichen schwedischen Frauengeneration angehörten wie Astrid Lindgren, so erhellt dies das Verständnis für die Epoche, in der sie lebte, jung war und älter wurde. Denn ihre eigenen Texte suggerieren ein trügerisches Bild ihrer Lebenszeit.

Astrid Ericsson schrieb für die Tochter ihres Chefs Axel Torsten Lindfors – das war die damals noch sehr junge, später international bekannte schwedische Filmschauspielerin Viveca Lindfors – ihren ersten dokumentierten fiktionalen Text: „Das Märchen von Viveca“. Zurückblickend wird Astrid Lindgren dieses Märchen als „albern“ bezeichnen, womit wahrscheinlich sowohl der Text als auch die Anbiederung gemeint waren.

Astrid Ericssons Stockholmer Jahre teilen sich bis 1930 auf in die Existenz einer Bürokraft, die mit Beruf, Freundin, Büchern und Neugierde auf die neue großstädtische Welt das Leben genießen kann, und in ihre Rolle als verantwortungsvolle junge Mutter, die mit Sehnsucht und Schuldgefühlen unter finanziellem Druck ihr 600 Kilometer entfernt lebendes Kind versorgen und lieben möchte. Ihr erhaltener Pass gibt Auskunft darüber, dass sie in den Jahren 1925 bis 1930 vierzehn Mal nach Kopenhagen fuhr, um Lars zu besuchen. – War das viel oder wenig? Auf alle Fälle nicht genug, um eine enge mütterliche Beziehung zu dem Kleinkind, das in dänischer Sprache zu reden begann und seine Pflegemutter Mutter nannte, aufzubauen.

1928 wird Astrid Ericsson die Stellung in der Radiozentrale der Svenska Bokcentralen gekündigt, weil ein Vorgesetzter sie in der Stadt sieht, als sie ohne Abmeldung die Arbeit verlassen hatte, um nach Kopenhagen zu fahren. Axel Torsten Lindfors empfiehlt sie dem Königlichen Automobilclub zur Mitarbeit an der Redaktion eines Tourenbuches, das noch 1928 erscheint. Aus dieser freien Mitarbeit entwickelt sich eine feste Anstellung. Ihr Vorgesetzter ist Sture Lindgren (1898–1952). Der Geschäftsführer war in Malmö aufgewachsen und hatte in Stockholm eine kaufmännische Ausbildung durchlaufen. Er war kein Intellektueller, sondern gehörte zu der wachsenden Klasse der leitenden Angestellten – mittleres Management, würde man heute vielleicht sagen. Beide beginnen ein Liebesverhältnis. Sture ist verheiratet, hat eine Tochter. Er leitet die Scheidung ein.

1929 ziehen die Freundinnen Gun und Astrid Ericsson um, in die Atlasgatan am Vasa-Park. Das Vasa-Viertel in Stockholm, mit großen Steigungen um den Vasa-Park, ist als bürgerliches Wohnviertel gebaut und besitzt bis heute einen eigenen Zauber. Der große, weitläufige Park, die mit Treppen und breiten Straßen verbundenen soliden Wohnblocks, die immer präsenten Wege hinunter zum Meer, zum zentralen Bahnhof, zum Geschäftszentrum Stockholms boten damals Rückzug und Betriebsamkeit zugleich. Hier konnte Astrid Lindgren Natur und Großstadt, Spiel und Beruf dicht beieinander erleben. Das Vasa-Viertel, zu jeder Tages- und Jahreszeit in eigener Stimmung und Atmosphäre, wird durch Lindgrens Kinderbücher zum literarischen Ort. Zwar wechselte sie nach ihrer Heirat noch zwei Mal die Wohnung, aber von 1929 bis zu ihrem Tod 2002 wohnte sie in diesem Viertel.

Man kann davon ausgehen, dass Astrid Ericsson sich Ende 1929 in Stockholm zurechtgefunden hatte. Das Geld war wie bei allen Berufsanfängerinnen mit familiären Verpflichtungen knapp, aber natürlich hungerte sie nicht, und ihre Dankbarkeit für die Lebensmittelpakete vom elterlichen Bauernhof zeigte vor allem, wie gut sie diese Zuwendungen in ihren Lebensstil integriert hatte:

„Tausend Dank für den Korb, dessen Inhalt inzwischen bald zu Ende geht! Jeden Abend, wenn wir nach Hause kommen, schneiden wir uns je eine dicke Scheibe Wurst und ein Stück Käse ab und setzen uns auf unsere jeweilige Bettkante und beißen mal von dem einen und dann wieder von dem anderen ein Stück ab. Das ist herrlich, geht aber bald zu Ende.“ (Brief Astrid Lindgrens vom 3.11.1928; zitiert nach: Strömstedt 2012, S. 197)

„Tausend Dank für den Korb und den Brief! Ach, was für ein Brot! Umgeben von weißen Brötchen und klebrigen Brotlaiben muss ich einfach sein Loblied singen! Eine anständige Scheibe Brot abschneiden, dann die erstklassige Butter aus der Vimmerbymolkerei draufstreichen und schließlich eine Scheibe von Mamas Käse darauf, das ist ein wirklich exklusiver Genuss.“ (Brief Astrid Lindgrens vom 18.2.1929; zitiert nach: Strömstedt 2012, S. 197)

Margareta Strömstedt hat erkannt, dass Astrid Ericssons Konfrontation mit prekären Lebensverhältnissen in Stockholm, mit Freundinnen, die eine wirklich arme Jugend bewältigen mussten, Astrid Lindgrens Erinnerungsarbeit an ihre gesicherte Kindheit in Gang setzte. Sie begann, sich an Näs, das sie aus freiem Willen verlassen hatte, als einen Sehnsuchtsort zu erinnern:

„Die Eltern, die Geschwister und das Leben auf Näs – all das erstrahlte mit jedem Tag in einem immer stärkeren Glanz. Der gefühlsmäßige Boden für Astrids zukünftiges literarisches Werk wurde so vorbereitet, der Blick auf die Eltern und die eigene Kindheit erhielt seine Form.“ (Strömstedt 2012, S. 198)

Man wird also der Autorin gerade dann nicht gerecht, wenn man sie als bedauernswertes Opfer der Verhältnisse beschreibt. Astrid Lindgren wurde lebenstüchtig. Sie gehörte einer schwedischen Frauengeneration an, die auf sehr respektable Weise eine nicht-eheliche Schwangerschaft bewältigte, sich eine eigene Berufslaufbahn schuf und sich in der Großstadt Stockholm dank guter Schulausbildung, familiärer Hilfe und Solidarität von Freundinnen eine Existenz aufbaute. Der Zeitgeist, die gesellschaftliche Entwicklung unterstützten diesen unkonventionellen mutigen Weg, der durchaus auch jugendliches Glück zuließ. Vielleicht war es gerade die Lebensfreude in Stockholm, die ihre lebenslangen Schuldgefühle dem Sohn gegenüber verursachte. Diese äußern sich indirekt in Astrid Lindgrens Bericht über ihren Besuch in einem Kinderheim, in dem die Tochter einer Freundin aufwuchs. Dass sie dabei besonderes Gewicht auf die Schilderung von Hospitalismus-Symptomen legte, lässt sich als Rechtfertigungsversuch der eigenen Entscheidung für eine Pflegemutter lesen:

„Sie (Astrid Lindgren, die Verf.) beschreibt, wie ihr bei ihrer Ankunft Verfall und Trostlosigkeit entgegenschlugen. Ein unerträglicher Geruch, eine Mischung aus Urin und stickiger Luft, hing in den Räumen.

,Die Kinder benahmen sich so sonderbar. Sie stürzten sich auf mich. Ich hatte ein paar Bonbons für Britta, so hieß die Kleine, mitgebracht. Da nahm die Leiterin die Bonbons und verteilte sie an alle Kinder, so weit sie eben reichten. Für alle reichten sie allerdings nicht. Ein paar Kinder gingen leer aus. Ein Junge war so enttäuscht, dass er sich auf den Boden warf. Dann stand er schreiend auf und schmiss sich wieder rücklings hin, aus purer Verzweiflung!

Ich nahm Britta auf den Schoß. Sie saß die ganze Zeit nur da und wimmerte vor sich hin, ohne etwas zu sagen. Wenn sie wenigstens hätte mitteilen können, wovor sie Angst hatte und warum sie traurig war! Es war ganz so, als wollte sie sagen: Eigentlich fürchte ich mich sehr davor, hier zu sein, aber noch mehr fürchte ich mich davor, zu sagen, warum ich mich fürchte.‘“ (zitiert nach: Strömstedt 2012, S. 199)

Im Dezember 1929 erkrankt die Pflegemutter von Lars Ericsson an einem Herzleiden. Zunächst wird der kleine Junge wechselweise bei Freunden und Bekannten der Pflegefamilie Stevens untergebracht. 1930 holt Astrid Lindgren ihn zu sich nach Stockholm. Wieder muss sie mit einer schwierigen Lebenssituation fertig werden, für die sie gleichwohl niemanden als sich selbst verantwortlich zu machen bereit ist. Lars wird von der Zimmerwirtin, von Freundinnen, von der überforderten berufstätigen Mutter betreut. Kinderkrankheiten erschweren die Lage. Das Verhältnis von Sture zu Lars muss geklärt werden. Im Mai 1930 schließlich willigt Astrid Ericsson ein, dass die Großeltern den Jungen nach Näs holen. Diese Lösung wäre sicher schon eher möglich gewesen. Aber vielleicht empfand sie den Aufenthalt von Lars bei ihren Eltern und unverheirateten Schwestern als Niederlage ihrer auf Selbstständigkeit gestimmten Zukunftspläne. Vielleicht fürchtete sie, dass der Junge zu sehr unter den Einfluss seiner dominanten Großmutter kommen könnte. Im November 1930 wird Sture rechtskräftig von seiner ersten Frau geschieden. Astrid Lindgren kündigt ihre Stellung im Einflussbereich des zukünftigen Partners. Für einen Monat wohnt sie bei Eltern und Kind in Näs – eine Gewöhnungsfrist für Mutter und Kind und eine Gelegenheit, sich auf ein bürgerliches Eheleben vorzubereiten.

Astrid und Lars Ericsson 1930 im Vasa-Viertel, Stockholm.

Am Ostersamstag, den 4. April 1931 heiraten Astrid Ericsson und Sture Lindgren. Lars blieb das im damaligen Schweden so genannte „Verlobungskind“ seines leiblichen Vaters mit Erbberechtigung, aber Sture Lindgren nahm ihn als seinen Sohn auf. Die erste Wohnung der Familie lag in der Vulcanusgatan, einer seinerzeit ruhigen Wohnstraße unterhalb des Vasa-Parkes, ganz in der Nähe ihrer letzten gemeinsamen Wohnung mit der Freundin Gun. Ein Gefühl der Geborgenheit macht sich noch heute breit, wenn man vom Vasa-Park aus eine Verkehrsstraße überschreitet, durch einen Torbogen geht und die Treppen hinunter zum ersten Familienwohnsitz Astrid Lindgrens kommt. – War sie eine verliebte junge Frau? Stellte sich für die junge Mutter und Ehefrau ein, was sie als Maxime ihres Lebens erkoren hatte: Geborgenheit und Freiheit? Sie selbst und ihre Freundinnen wiesen rückblickend darauf hin, dass der Ehemann für sie ein guter Freund, aber kein geliebter Ehemann war.

„Ihre Ehe mit Sture Lindgren bezeichnet sie als glücklich, lacht aber, wenn man sie fragt, ob sie in ihren Mann verliebt gewesen sei. ,Im üblichen Sinn bin ich nie verliebt gewesen‘, sagt sie. ,Nein es ist so: Ich habe Kinder immer mehr geliebt als Männer.‘“ (zitiert nach: Strömstedt 2012, S. 302)

Im Gespräch mit der Biographin Maren Gottschalk äußerte sich die Sekretärin und spätere Freundin Kerstin Kvint, die Astrid und Sture Lindgren nach ihrer Einstellung in den Verlag Rabén & Sjögren kennen lernte:

„Es war eine Vernunftehe. Sie entstand aus der Sehnsucht nach Sicherheit und einem sozialen Rahmen, das ist meine Beobachtung – natürlich nach dem, was sie mir gesagt hat. Ich hatte nie das Gefühl, dass sie sehr in ihn verliebt war. Sie mochte ihn als einen guten Freund – bis er anfing zu trinken.“ (Gottschalk 2006, S. 61)

Astrid Lindgren selbst zieht in einem Interview 1992 das Resümee: „Ja, ja. Meine Ehe war anders, aber auch glücklich. Nur, ich habe Kinder immer mehr geliebt als Männer.“ (Die Zeit, 13.11.1992) – Sie war bei ihrer Hochzeit 23 Jahre alt. Noch dreizehn Jahre sollte es dauern, bis sie den Mut, die Sprache und die Form fand, Kinderschicksale literarisch zu verarbeiten. Die Kindheit war für sie zu einem zurückgesehnten paradiesischen Ort geworden. Der Kummer, das Leid ihrer jungen Jahre, in denen sie fast ohne Übergang vom Bauernkind zur Geliebten, zur Mutter und allein lebenden berufstätigen Großstädterin geworden war, hinterließ in ihrem Werk Spuren. Nicht nur traurige Begebenheiten und Situationen, auch eine leidvolle, Trost ersehnende Grundstimmung ist in zahlreichen Büchern zu finden. Sie sind die andere Seite der Medaille ihrer heiteren, burlesken und ungefährdeten Kinderwelt.

Die nicht-eheliche Geburt ihres ersten Kindes und der dreijährige Aufenthalt des Sohnes in einer Pflegefamilie verursachten bei Astrid Lindgren lebenslang Schuldgefühle. Sie verunsicherten ihr Verhalten dem Sohn gegenüber. Sicherheit über die Tragweite ihres Verhaltens erlangte sie nur in der Literatur. Das verlassene, vaterlose Kind gehört zu den zentralen Motiven ihres Gesamtwerkes, denen sich die Autorin aber erst nach einem langen schriftstellerischen Entwicklungsweg zuwandte. Unter Eliminierung realer autobiographischer Bezüge wird es mit der Handlung des phantastischen Kinderromans „Mio, mein Mio“ (schwed. 1954; dt. 1955) verwoben und taucht erneut in der romantisch-abenteuerlichen Sommerwanderung „Rasmus und der Landstreicher“ (schwed. 1955; dt. 1956) auf. – Mio, ein Pflegekind bei lieblosen Eltern, erzählt:

„Ich war Pflegekind bei Tante Edla und Onkel Sixten. Ich kam zu ihnen, als ich ein Jahr alt war. Vorher wohnte ich in einem Kinderheim. Von dort hat mich Tante Edla geholt. Sie wollte zwar lieber ein Mädchen haben, aber es war keines da. Deshalb nahmen sie mich. Dabei mögen Onkel Sixten und Tante Edla Jungen nicht leiden. Jedenfalls nicht, wenn sie acht, neun Jahre alt werden. Sie fanden, es wäre zuviel Krach im Haus und ich trüge zuviel Schmutz hinein, wenn ich draußen im Tegnérpark gespielt hatte, ich schmisse meine Kleider herum und redete und lachte zu laut. Tante Edla sagte immer, der Tag, an dem ich ins Haus gekommen bin, sei ein Unglückstag gewesen.“ (Mio, mein Mio, S. 8)

„Und dann grübelte ich, wer wohl mein richtiger Papa sein mochte und warum ich nicht bei ihm und meiner richtigen Mama sein durfte, sondern in einem Kinderheim und bei Tante Edla und Onkel Sixten sein musste. Tante Edla hatte mir gesagt, meine Mama sei gestorben, als ich geboren wurde. Wer mein Papa sei, das wisse niemand. ,Man kann sich ja leicht ausrechnen, was das für ein Lump ist‘, sagte sie. Ich hasste Tante Edla, wenn sie so von meinem Vater sprach.“ (Mio, mein Mio, S. 9)

„Rasmus und der Landstreicher“ erzählt von einem Jungen aus dem Waisenhaus, der in einem Landstreicher einen Vaterersatz und bei dessen Frau schließlich ein Zuhause findet. Der Kinderroman spielt im „Pferdezeit alter“. Auch hier spielt die Sehnsucht nach elterlicher Liebe eine wichtige Rolle:

„Das Waisenhaus von Västerhaga war eine städtische Anstalt, lebte aber zum Teil davon, dass man Eier und Gemüse verkaufte. Die Kinder waren billige und unentbehrliche Arbeitskräfte und Fräulein Habicht verlangte sicher nichts Unmenschliches von ihnen, wenn Rasmus es auch seinerseits unmenschlich fand, dass er einen ganzen Tag lang Kartoffeln häufeln sollte. Da er aber ebenso wie alle übrigen elternlosen Kinder gezwungen sein würde für sich selbst zu sorgen, sobald er dreizehn Jahre alt war, so musste er beizeiten arbeiten lernen, das wusste Fräulein Habicht genau. Sie wusste dagegen nicht so richtig, wie notwendig es auch für Waisenhauskinder war, spielen zu können, aber das konnte man vielleicht nicht verlangen.“ (Rasmus und der Landstreicher, S. 13f.)

„Die Vorsteherin machte die Abendrunde. Sie ging von einem Bett zum anderen und kontrollierte, ob alles war, wie es sein sollte. Ganz selten einmal kam es vor, dass sie einem Jungen ungeschickt und beinahe gegen ihren Willen übers Haar fuhr. Rasmus mochte den Habicht nicht. Aber Abend für Abend hoffte er, sie möge ihn streicheln. Er wusste nicht, weshalb, er sehnte sich nur danach, sie möge ihn streicheln.

Wenn sie mich heute Abend streichelt, dachte Rasmus, während er still dalag, dann bedeutet es, dass morgen auch ein ungeheuerlicher Wundertag für mich ist. Dann bedeutet es, dass die Leute, die morgen kommen, mich haben wollen, obwohl ich glattes Haar habe.

Fräulein Habicht war jetzt bei Gunnars Bett angelangt. Rasmus lag vor Spannung ganz steif da. Jetzt … jetzt kam sie zu ihm.

,Rasmus, wie liegst du da? Du reißt ja die Decke kaputt‘, sagte Fräulein Habicht. Dann ging sie weiter und gleich darauf schloss sie die Tür hinter sich, ruhig und bestimmt und unerschütterlich. Im Schafsaal war es still. Aber von Rasmus’ Bett kam ein tiefer Seufzer.“ (Rasmus und der Landstreicher, S. 19)

Gerade weil Astrid Lindgren weder in der Familie noch bei anderer Gelegenheit über die Geburt des Sohnes Lars gesprochen hat und es keine zugänglichen Quellen zu diesem Ereignis gibt, ist man versucht, eine entsprechende Passage aus dem dritten Band der Mädchenbuch-Trilogie „Kati“ (schwed. 1950–1953; dt. 1952–1954) zu zitieren. Die Ich-Erzählerin spricht dort zu ihrem neugeborenen – ehelichen – Sohn. Es handelt sich um die sehr emotionale Schlussszene, die auch im Ton absticht von den jugendlich-beschwingten Reiseschilderungen der drei Bände. Das Buch erschien nach dem Tod von Astrid Lindgrens Ehemann. Vielleicht spricht sie hier aus, was Astrid Ericsson nicht sagen konnte und auch erst als Quintessenz einer reifen Frau zu formulieren war. In einem Interview mit Brigitte Jakobeit sagt sie dazu: „Der dritte Band endet, wie Kati ihren Sohn im Arm hält. Das war eine Liebeserklärung. Mein Sohn ist seit 1986 tot.“ (Die Zeit, 13.11.1992) – Hier ist der Text:

„Mein Sohn liegt in meinem Arm. Er ist so eine zarte kleine Last, man spürt sie fast gar nicht. Und doch wiegt sie schwerer als Erde und Himmel und Sterne und das ganze Sonnensystem.

Wenn ich heute sterben müsste, so könnte ich die Erinnerung an diese holde kleine Last mit mir ins Paradies nehmen. Ich habe nicht vergebens gelebt.

Mein Sohn liegt in meinem Arm. Er hat so winzig kleine Hände. Die eine hat er um meinen Zeigefinger geschlossen, und ich wage nicht, mich zu rühren. Er könnte dann vielleicht loslassen und das wäre unerträglich. Diese kleine Hand mit fünf kleinen Fingern und fünf kleinen Nägeln ist ein wahres Wunder des Himmels. Ich wusste ja, dass Kinder Hände haben, aber mir ist wohl nie richtig klar gewesen, dass mein Kind auch so etwas haben würde. Denn ich liege hier und schaue auf das kleine Rosenblatt, das die Hand meines Sohnes ist, und komme aus dem Staunen nicht heraus.

Er liegt mit geschlossenen Augen da und bohrt seine Nase in meine Brust, er hat schwarzes flaumiges Haar und ich kann ihn atmen hören. Er ist ein Wunderwerk. …

… Aber jetzt, in diesem Augenblick habe ich dich. Du bist mein, mein, mein – mit deinem flaumigen Kopf und deinen zarten kleinen Fingern und deinem kläglichen Weinen und deinem Mund, der nach mir sucht. Du brauchst mich, denn du bist nur ein armes kleines Kind, das auf die Erde gekommen ist und gar nicht ohne Mutter sein kann. Du weißt nicht einmal, was das für ein Ort ist, an den du gekommen bist, und vielleicht klingt dein Weinen deshalb so verirrt. Hast du Angst, das Leben zu beginnen? Du weißt nicht, was dich erwartet? Soll ich es dir erzählen? …

… Deshalb sage ich dir, mein Sohn, dass die Erde ein guter Ort ist, um dort zu leben, und dass das Leben ein Geschenk ist. Glaub’ nie denen, die etwas anderes zu sagen versuchen. Es stimmt, das Leben kann auch schwer sein, das will ich dir nicht verhehlen. Du wirst Kummer haben, du wirst weinen. Es kommen vielleicht Stunden, da du den Wunsch hast nicht mehr zu leben. Oh, du kannst nie verstehen, was für ein Gefühl es für mich ist, dies zu wissen. Ich könnte mein Herzblut für dich geben, aber ich kann nicht eine einzige von den Sorgen wegnehmen, die dich erwarten. Und doch sage ich dir, mein liebes Kind: Die Erde ist die Heimat des Menschen und sie ist eine wunderbare Heimat. Möge das Leben nie so hart gegen dich sein, dass du es nicht verstehst. Gott schütze dich, mein Sohn!“ (Kati in Paris, S. 180–182)