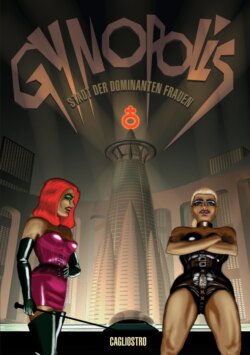

Читать книгу Gynopolis - Cagliostro - Страница 6

ОглавлениеDienstprotokoll von Jacob Bookman, 13. April, 22:40 Uhr:

Überall stinkt es nach Blut und Benzin.

Ort des Geschehens: das »Caliban’s«, die kleine, ehemals sehr schicke Sklavenbar im Norden der City. Jetzt braucht es schon ein außergewöhnlich geschultes Auge, um festzustellen, dass das hier noch gestern eines der Top-Etablissements von Gynopolis war. Die Bombe hat ganze Arbeit geleistet. Frohe Ostern.

Quer über den Boden Trümmerteile der Tische und Stühle. Man weiß gar nicht, wohin man seinen Fuß setzen soll. An einer Stelle waren die Holzpaneele aufgerissen. Offenbar das Zentrum der Explosion. Erinnere mich an eine kleine Dreier-Sitzgruppe dort. Die Theke, wenige Meter davon entfernt, ist aufgerissen, als ob ein Blitz eingeschlagen wäre. Über ihr liegt rücklings eine hochgewachsene schlanke Frau mit rötlich-blondem Haar, schwarzglänzendem Latexanzug und weit aufgerissenen Augen, deren leerem Blick ich mich kaum entziehen kann. Unter ihrem Nacken befindet sich eine Lache dunklen Blutes. Die Lady tropft immer noch.

Ist nicht die einzige Tote im Raum. Insgesamt zähle ich sieben. Vier Frauen in der unterschiedlichsten Aufmachung. Von der Uniform zum Cocktailkleid. Aber auch drei Männer. Weniger individuell gekleidet. Um genau zu sein: Halsband und Sklavenharness aus Ledergurten. Sonst nichts. Zwei verschiedene Klassen sind hier aufeinandergetroffen. Jetzt liegen sie durcheinander da. Halb aufeinander, Herrin auf Sklave und umgekehrt, in grotesk verwinkelten Stellungen, zum Teil mit vom restlichen Körper getrennten und zufällig im Raum verteilten Gliedmaßen. Die Bombe hat alle gleich gemacht.

»Irgend etwas entdeckt?« fragt mich die obere Gardistin. »Können wir anfangen, die Leichen abzutransportieren?«

»Bitte noch einen Moment, Herrin.« Lasse meine Augen weiter angestrengt über den Fußboden schweifen. Dann endlich finde ich, was ich suche. Eine silbergraue Stahlröhre, die unter eine Eckbank gekullert ist. Bücke mich, ziehe sie hervor. Ja, das ist das Corpus Delicti. Nicht das erste Mal, dass ich so eine Röhre gefunden habe.

Sie lässt sich problemlos aufschrauben. Ganz wie erwartet. Der giftgrüne Zettel in ihr ist ebenfalls keine Überraschung.

♦♦♦♦♦

Das dekadente Tanzen hat sein abruptes Ende gefunden. Jetzt werden wir die herrschenden Verhältnisse zum Tanzen bringen.

Grotesker Sexismus bis hin zu Versklavung, Erniedrigung und Vernichtung wird von uns bekämpft werden bis aufs Blut.

Die Herrschaftsstrukturen in Gynopolis sind reale Gewalt. Daher benutzen wir ebenfalls reale Gewalt, um sie zu beseitigen. Der Spaß hört hier auf.

Der Spielverderber

♦♦♦♦♦

Reisejournal Stefan Maverick und Denise Rotbuch vom 14. April:

15:00 Uhr. Ankunft auf dem Flughafen Gynopolis. Temperatur: 25 Grad. Denises Haar: perfekter Sitz. Sie schien nicht halb so angespannt zu sein wie ich.

Was kein Wunder ist, wenn man darüber nachdachte. Nie hätte ich es mir träumen lassen, dass ich einmal diese Insel betreten würde, auf der vor wenigen Jahren ein beängstigend realistischer Staat der dominanten Frauen und unterdrückten Männer ins Leben gerufen wurde. »Wir sind kein besseres Domina-Studio«, schrie es von den Werbeplakaten herab, und ein strenger Frauenblick unterstützte diese Worte. »Wir sind die Wirklichkeit.«

Seit mehreren Monaten hatte ich mich gefragt, ob an den Gerüchten der auf Gynopolis verschwundenen Männer wirklich etwas dran war. Lange Zeit hatte ich es für einen dieser modernen Mythen gehalten, so wie die immer wieder mal behauptete und trotz Millionenaufwand nie bewiesene Existenz so genannter Snuff-Pornos. Dann wieder fragte ich mich, ob es sich dabei nicht um einen besonders cleveren Werbeschachzug der Herrscherinnen von Gynopolis selbst handeln könnte. Offenbar stellte es für manche Männer und ihre erotischen Phantasien einen besonderen Anreiz dar, wenn sie sich die Gefahr als real vorstellen konnten.

Nur dass dieses Mal einer der verschwundenen Männer ein persönlicher Bekannter von Denise und mir war, und er uns gebeten hatte, ihn zu covern. Sein Name war Thorsten Geling, er arbeitete als Webdesigner und hatte durch einen beachtlichen Verdienst genügend freie Zeit, um sich nebenher als Lustsklave verwöhnten jungen Frauen unterzuordnen – worin seine große Neigung bestand. Vor kurzem hatte er eine Studentin Anfang zwanzig kennen gelernt, die ihn als Hausdiener akzeptiert hatte. Er fertigte für sie bereits Kopien an oder tippte Texte in den PC, während sie noch faul im Bett herumlümmelte, an das er ihr zuvor das Frühstück gebracht hatte. Später lieh er für sie Bücher aus der Bibliothek aus oder begleitete sie zur Mensa, um sich in die Schlange zu stellen und das Essen abzuholen, während sie bereits am Tisch saß und in einer Zeitschrift blätterte. Abends legte er ihr all die Sachen heraus, die sie brauchte, um ein paar feuchtfröhliche Stunden zu verbringen und mit ein paar Männern herumzuflirten. Ab und zu brachte sie auch einen von ihnen mit nach Hause. Wenn sie daheim blieb, hatte Thorsten auf andere Weise ihrer Belustigung zu dienen, aber darüber wollte er Denise und mir nichts Genaueres erzählen. Nur einmal berichtete er von einem »Geburtstagsgeschenk«, das seine neue Freundin ihm gemacht hatte: Es war der Befehl, im größten Bordell unserer Stadt fünf Prostituierte nacheinander zu massieren und sie dann mit seiner Zunge zum Orgasmus zu bringen. Nur Thorsten selber durfte dabei keine Befriedigung erfahren.

Vor drei Wochen berichtete er mir, dass seine neue Herrin mit ihm Gynopolis besuchen wollte. Einige Tage später sprach er mir auf den Anrufbeantworter: Sie seien dort angekommen, später mehr. Wie immer nannte er einen Zeitpunkt, bis zu dem er sich auf jeden Fall wieder melden wollte. Der Termin verstrich und dann noch ein Tag und noch einer. Ich besprach das Ganze mit Denise. Thorsten hatte uns oft genug gebeten, seine Schutzengel zu spielen, wenn immer er eine ihm unbekannte dominante Frau besuchte. Wenn er bis zu einer vereinbarten Uhrzeit nicht zurück war, sollten wir nachhaken. Jetzt lag der Fall ähnlich, nur dass wir keine Adresse innerhalb Deutschlands hatten, an die wir uns wenden konnten, sondern diese Insel. Insofern wussten wir zunächst einmal nicht, was zu tun war. Wir beschlossen, erst einmal abzuwarten, während unsere Unruhe wuchs und wuchs. Schließlich trudelte ein Brief ohne Datum ein, den Thorsten auf der Insel geschrieben haben musste, der uns aber auch nicht weiterhalf. Dann fanden wir heraus, dass Thorsten einen geschäftlichen Termin hatte platzen lassen, für den er schon sehr viel gearbeitet hatte – und was ihm jetzt einen Verlust von mehreren tausend Euro bescherte. Ab da war klar, dass wir irgendwie aktiv werden mussten.

Die ganze knifflige Situation wurde wenigstens dadurch ein wenig vereinfacht, dass Denise und ich Kollegen waren und für ein angesehenes deutsches Lifestyle-Magazin arbeiteten. Lange Zeit war Gynopolis nur für die Zeitschriften der sadomasochistischen Subkultur interessant gewesen, aber seit die Stadt mehr und mehr florierte und dabei ihr Marketing mehr und mehr ausbaute, wurde sie auch für den Mainstream zunehmend zum Faszinosum: eine Insel im Mittelmeer, bewohnt von Frauen, die herrschen und Männern, die dienen wollten. Ein Reisebericht direkt aus Gynopolis selbst sei doch auch für unser Magazin nicht zu verachten, redeten Denise und ich auf unseren Chefredakteur ein, bis er sich schließlich über seine Tastatur beugte, um die Tickets für uns zu ordern.

Vor etwas mehr als anderthalb Stunden waren Denise und ich dann also angekommen. Der Airport von Gynopolis stellte sich als irritierend unübersichtlich heraus, und wir stritten uns mehr als einmal darüber, in welche Richtung es zu den Taxis zum Hotel ginge. Gottlob gelang es mir, meinen Kopf durchzusetzen – Frauen und ihr Orientierungssinn! »Das mit dem Devotsein müssen wir aber noch ein bisschen üben«, tadelte mich Denise lachend, als sie sich neben mir auf die Rückbank des Wagens warf. »Falls wir undercover irgendwo als Herrin und Diener rein müssen, nimmt uns das doch kein Mensch ab. Im Leben nicht!«

»Boah, da unterschätzt du mich aber ganz schön«, alberte ich zurück. »Du glaubst gar nicht, wie devot ich sein kann.« Ich grinste sie an. »Mann, bin ich devot!«

Wir mussten beide losprusten. Der offenbar gut erzogene Fahrer tat, als hätte er nichts gehört.

Hey, das ist auch etwas, was mir jetzt erst auffällt: Sämtliche Dienstleistenden, denen wir bis jetzt begegnet waren, waren männlich: das Flughafenpersonal, der Taxifahrer, der Empfangschef an der Rezeption, der Liftboy, der Gepäckträger. Na gut, so ungewöhnlich war das ja auch wieder nicht. Vielleicht ein Zufall, vielleicht achtete ich inzwischen zu sehr auf solche Dinge. Vielleicht gehörte es aber auch wirklich zur Struktur von Gynopolis. Ich muss heute Abend vor dem Einschlafen unbedingt noch einmal in meinen Reiseführer schauen.

Jetzt gleich schaffe ich es nicht mehr. In der Zeit, die Denise gebraucht hat, um sich frisch zu machen, habe ich meine eigenen Klamotten in den Schrank gehängt und diese Sätze in meinen Laptop diktiert. Gleich werden wir unseren ersten Stadtbummel machen. Ich bin wirklich schon gespannt.

»Gute Mädchen kommen in den Himmel …

… böse Mädchen kommen in Gynopolis!«

Motto der Stadt Gynopolis auf sämtlichen Prospekten und offiziellen Reiseführern

♦♦♦♦♦

Reisejournal Stefan Maverick und Denise Rotbuch vom 14. April (Fortsetzung):

Ich traf mich mit Denise in der Lobby. Sie hatte sich dem Mittelmeerklima entsprechend umgezogen, trug jetzt blassblaue kurze Jeans und eine weiße Bluse, die sie unter ihren Brüsten zusammengeknotet hatte. Ihr schulterlanges schwarzes Haar hatte sie zu einem lockeren Knoten gedreht. Wieder einmal kam ich nicht umhin zu bemerken, wie außerordentlich hübsch sie doch aussah.

Wir waren langjährige Kollegen und als solche inzwischen auch gut miteinander befreundet. Auf der privaten Ebene waren wir uns bislang allerdings noch nicht näher gekommen. Zumindest nicht, was über eine kumpelhafte Beziehung hinausging. Wobei ich ein gewisses erotisches Interesse an meiner attraktiven Kollegin nicht verhehlen kann, das ich allerdings nie deutlich gezeigt hatte, da ich bisher kein Zeichen dafür wahrnehmen konnte, dass sie dieses Interesse erwiderte. Nur manchmal, wenn im Eifer des täglichen Gefechts in der Redaktion unsere Körper sehr dicht aneinander vorbeistreifen, glaube ich, ein gewisses elektrisches Feld zwischen ihrer und meiner Haut zu spüren. Dann werde ich etwas unsicher, und sie wirft mir einen halb verschmitzten, halb fragenden Blick zu, und ich stottere ein wenig, wenn ich so tue, als sei nichts, und stattdessen beginne ich, über unseren nächsten Artikel zu reden. Ein- oder zweimal habe ich auch schon von ihr geträumt.

Und jetzt trat ich mit dem hübschen Wildfang aus unserem Hotel heraus auf die Straßen einer Stadt, in der die Männer von Frauen verknechtet werden. Wir hatten einen der heißeren Tage erwischt. Ich begann, ein wenig zu schwitzen.

»Okay«, sagte ich und räusperte mich, begierig darauf, die Sache voranzubringen. »Da sind wir also.« Mein Blick flog die breite Hauptstraße entlang. Die Sonne wurde grell von dem hellen Stein reflektiert, und ich kniff die Augen zusammen, während ich mich daran gewöhnte. »Ich kann das immer noch nicht fassen.«

»Was?«

»Dass es so etwas gibt! Eine ganze Stadt, in der sich die Männer freiwillig unterwerfen lassen. Ein nach Geschlechtern getrenntes Klassensystem, das tatsächlich funktioniert.«

»Es ist ein amüsanter Gedanke«, erwiderte Denise und grinste frech.

»Okay, von deinen persönlichen politischen Wunschträumen einmal abgesehen«, flachste ich zurück, »was glaubst du, wie viel Substanz das Ganze hat? Ich meine: Ist das alles echt oder sehen wir hier nur die Kulissen der aufwendigsten Show des bisherigen Jahrtausends? Es gibt Frauen, die haben Interesse an erotischer Herrschaft, und Männer, die wollen sich gerne unterwerfen lassen. Soweit okay. Aber auf Dauer? In diesem extremen Ausmaß, wie das hier angeblich geschehen soll? Hunderte, wenn nicht Tausende von Männern, die für Monate, Jahre, vielleicht noch länger nichts anderes tun wollen als dienen?«

»Tja, das zumindest scheint das große Versprechen zu sein, das sie von Gynopolis erhalten: Dies ist kein Fake. Kein zum Phantasialand mutiertes Domina-Studio, in dem in Wirklichkeit der männliche Kunde über alles bestimmen kann, was mit ihm geschieht. Das ist the real thing.«

»Aber wer kann das wollen?« wiederholte ich. Wir flanierten die Straße herunter. Links und rechts von uns ragten spiegelnde Fassaden in die Höhe, immer wieder mal unterbrochen von verspielten Art-Deco-Ornamenten. Eine Vespa brauste an uns vorbei. Auf ihr saß ein Mädchen im orangen Top, ihr Haar wehte im Wind. Mir fiel auf, dass es hier nur wenige Verkehrsgeräusche gab, und die kamen von weiter her. »Ich meine, als Phantasie ist das okay. Masochistische Männer möchten sich gerne permanent und unerbittlich in Ketten legen lassen und agieren diese Träume in Inszenierungen mit ihrer Partnerin aus, oder mit einer Domina. Aber es bleibt eben bei Inszenierungen. Ich hab ein bisschen über die SM-Subkultur recherchiert, bevor wir aufgebrochen sind. Die meisten Männer, die Träume von dauerhafter Unterwerfung haben, halten nicht einmal eine Nacht oder ein Wochenende im Domina-Studio aus, ohne zu nölen. Sie können nicht unaufhörlich erregt sein. Aber in die Lücken ihrer Erregung sickert dann all diese Wirklichkeit ein: enge Käfige, unangenehme drückende oder schabende Ketten, Langeweile, Müdigkeit, Frustration. Die meisten brechen dann viel schneller wieder ab, als sie selbst erwartet hätten. Weil Phantasie und Wirklichkeit eben nicht dasselbe sind. Das kann doch in dieser Stadt nicht anders sein, nur weil das Klima hier so toll ist.«

»Ich weiß nicht«, sagte Denise. »Natürlich hab ich auch ein bisschen recherchiert. Ich habe eine Kontaktanzeige aufgegeben, in demselben Internet-Forum, in dem Thorsten immer zugange war.«

Ich starrte sie überrascht an. »Was hast du gemacht?«

»Nur als Test. Ich habe mich als junge, attraktive Frau ausgegeben, die einen devoten Mann sucht. Als ihren Diener. Einkäufe erledigen, Wohnung sauber machen, Auto waschen, chauffieren und so weiter. Ausdrücklich: Kein Körperkontakt, keine sonstigen erotischen Gratifikationen. Wollte nur mal gucken, wie viele darauf anspringen.«

»Und?«

»Tja, ich bin leider zu spät auf die Idee gekommen, um eine wirklich verwertbare Aussage zu haben. Aber innerhalb von drei Tagen immerhin 160 Antworten in sehr verschiedener Ausführlichkeit und auf dem unterschiedlichsten inhaltlichen und sprachlichen Niveau. Ich habe eine Massen-E-Mail zurückgeschickt, in der ich klar mache, dass ich wirklich nur einen kostenlosen Diener brauche und mich für diejenigen entscheiden werde, die bereit sind, am meisten dafür zu bezahlen.«

Ich grinste. »Weiter?«

»Bis zum Abend hatte ich so viele Antworten bekommen, dass ich mich frage, ob ich bei der Planung meiner beruflichen Laufbahn nicht doch etwas Entscheidendes falsch gemacht habe. Zwei Tage später hat gmx weiteren Zuschriften den Zugang gesperrt, weil mein Konto überfüllt war.«

Jetzt musste ich lachen. »Naja, okay. Aber wie viele von denen ziehen das auch wirklich durch und wie viele sind Maulhelden, die doch nach ein paar Tagen unter deiner Fuchtel Leine ziehen würden? Die wichsen sich einen ab beim Mail-Schreiben, und das war’s dann. Dass eine ganze Stadt auf Dauer so funktionieren soll …«

»Du hältst das hier also eher für einen gigantischen, besonders realitätsgetreuen SM-Swingerclub?«

»Ich bin mir nicht sicher. Diese ganzen Gynopolis-Broschüren habe ich ja auch gelesen. ›Wir sind ein unabhängiger Staat, in dem dominante Frauen ihre Leidenschaften und ihre Neigungen zu ihrem Leben machen können und Männer die Rolle einnehmen, die sie verdient haben.‹ Blablabla. Dieser ganze Sums über den Mann als das minderwertige Geschöpf, das am Boden gehalten werden muss, um keinen Schaden anzurichten. Aber ist das eine echte Weltanschauung oder ein Teil des Simulacrums? Was steht in Gynopolis im Vordergrund: der ideologische Aspekt oder der finanzielle?«

»Falls man das überhaupt so trennen kann.«

»Ja, eben. Die Ideologie muss ja auch finanziert werden. Man braucht Leute, die da mitmachen, und Geld, um das alles in die Tat umzusetzen. Das klappt aber nur, wenn man die Bedürfnisse der Kunden in großem Maßstab erfüllt. Aber wer zahlt? Wo kommt überhaupt das Startkapital für dieses immense Unterfangen her?«

»Du weißt ja, welch wilden Gerüchte im Umlauf sind. Das geht bis hin zu der Behauptung, diese Stadt sei nur eine einzige Riesengeldwaschanlage für die Russenmafia.«

»Eine Geldwaschanlage, die so viele Blicke auf sich richtet. Ich bin mir nicht … Was ist denn hier los?«

Wir waren um eine Ecke gebogen. Dort war die Straße durch ein rotweißes Band und einige querstehende Wagen gesperrt. Frauen in dunkelgrüner Uniform und Männer in Zivil standen und liefen durcheinander, wechselten kurze Sätze miteinander, schienen aufgebracht. Bei einer Art Bar oder Restaurant war ein Panoramafenster zertrümmert, die Scherben lagen noch auf dem Pflaster.

»Eine Brandbombe«, klärte uns eine der uniformierten Frauen auf, die mich um einen halben Kopf überragte. »Gehen Sie bitte nach dort drüben weiter. Hier gibt es nichts zu sehen.«

Ich wartete ab, bis wir uns ein paar Schritte von der Dame entfernt hatten, dann wandte ich mich wieder Denise zu. »Bandenkriege in Gynopolis?«

»Wohl eher einer dieser Terroranschläge, über die in letzter Zeit so viel berichtet wurde. Du hast ja auch davon gelesen.«

»Ja. Vielleicht das Merkwürdigste an der ganzen Sache. Terroristische Attentate von einer Widerstandsbewegung, die gegen die Frauenherrschaft hier revoltieren will. Abgefahren!«

»Und vor allem entzieht es der These von dem gigantischen Swinger-Club doch ganz schön den Boden.«

»Na ja«, sagte ich und wiegte zweifelnd den Kopf. »Es sei denn, auch diese Anschläge sind Teil des Simulacrums, um die Illusion endgültig als real gewordene Utopie zu verkaufen.«

Denise zog die Brauen zusammen. »Aber bei diesen Attentaten sind Leute ums Leben gekommen!«

»Aha? Und woher wissen wir das? Aus der Presse. Zunächst einmal aus der Presse von Gynopolis selbst. Muss also nicht stimmen. Und die Weltpresse schreibt doch in aller Regel einfach nur bei solchen Meldungen ab. Ich brauche dir ja nicht extra zu erzählen, mit welcher Selbstverständlichkeit Massen von Journalisten, die für eine Eigenrecherche zu faul sind oder denen die Mittel fehlen, treu und brav alles an Meldungen übernehmen, was ihnen interessierte politische Fraktionen liefern. Dieses Schema erstreckt sich doch von der ökologischen Debatte bis zum Jugoslawienkrieg. In Gynopolis sind Staat und Medien ein und dasselbe, es gibt hier keine vierte Gewalt.«

»Huijeh.« Denise stülpte die Unterlippe vor und blies sich die Haare aus der Stirn. »Du meinst also, die Herrinnen von Gynopolis jagen ab und zu ihre eigenen Kneipen hoch, nur damit’s echter aussieht?«

»Na ja guuut«, gab ich zu und konnte ein Lachen nicht ganz unterdrücken. »Wenn man’s so formuliert, hört sich’s natürlich doof an. Okay, ich kann mir das auch nicht so richtig vorstellen – fünf oder sechs Tussis in Latex, die da um einen Stadtplan herumstehen und sagen: Also gut, heute gibt’s das Feuerwerk mal in der Goldenen Peitsche! Aber … mein Gott, das ist halt alles so verwickelt. Ich muss mir wirklich nochmals unseren Reiseführer vornehmen und ihn kritisch durcharbeiten. Kann sein, dass wir extra hier runtergeflogen sind, um Thorsten aus einer schrecklichen Gefangenschaft zu befreien, und in Wirklichkeit hat er nur den Rückruf vergessen und macht sich hier eine schöne Zeit.«

Die Straße, in die uns die Uniformträgerin hineingewiesen hatte, öffnete sich an dieser Stelle zu einem großen, freien Platz. Denise und ich stoppten abrupt. In der Mitte des Platzes befand sich eine leicht erhöhte runde Steinebene, zu der zentripetal aus allen Richtungen eine ununterbrochene Treppe hinaufführte. Auf der Ebene waren mehrere mittelalterliche Pranger aufgebaut. Darin standen mehr oder weniger nackte Männer. Um sie spazierten Frauen herum, die in Lack, Leder, Latex und Uniformen, aber auch in elegante Garderobe oder Straßenklamotten gekleidet waren. Einige von ihnen trugen eine Peitsche oder andere ungemütlich aussehende Instrumente in der Hand, andere Zigaretten, Fotoapparate und Handkameras. In der Nähe dieser Plattform hatten sich einige Grüppchen gebildet, männliche wie weibliche Passanten, die interessiert hinaufsahen. Wieder andere Stadtbummler würdigten das Geschehen keines Blickes, als seien sie bereits daran gewöhnt. Eine Rikscha, die von einem nur mit Ledergeschirr bedeckten Mann gezogen wurde, streifte an uns vorüber. In ihr saß eine Frau mit flammend roter Kurzhaarfrisur und schnalzte befehlend mit der Zunge.

»Kaum zu glauben«, stammelte ich, sobald ich die Fassung wiedergewonnen hatte. »Eine Stadt fatale.«

♦♦♦♦♦

Authentisch reisen: Gynopolis. Land und Leute jenseits des Massentourismus. Von Richard Verdana. 3. Auflage, Globetrotter-Verlag 2005, S. 18 ff.:

Auszug aus Kapitel 1: »DAS SCHÖNE IST NICHTS ALS DES SCHRECKLICHEN ANFANG« – Errichtung einer Utopie der Frauenherrschaft

… ob das Vermögen Giuseppe Sansones auf illegale Art erwirtschaftet wurde, ob es sich bei ihm sogar um den einflussreichsten Mafiapaten des gesamten Mittelmeerraumes handelte, wie einige behaupteten, konnte bis zu seinem Tode nie vollständig geklärt werden. Ebenso unbelegt sind bis heute die Gerüchte, dass seine Witwe Maria von seinen Geschäften nicht nur durch ihre angeblich zehn Milliarden schwere Erbschaft profitiert, sondern selbst vor und nach dem Verscheiden ihres Mannes ihre Finger im organisierten Verbrechen hatte. Tatsache ist, dass es niemals ein gerichtskräftiges Urteil gegen sie gab. Verschiedentlich wurde das damit begründet, dass die italienische Justiz auf einem Auge blind sei und Frauen niemals zutrauen würde, zu solch erschreckenden Verbrechen fähig zu sein, wie sie der Sansone-Familie zur Last gelegt wurden. Es gebe aber genügend Zeugnisse, die das Gegenteil belegten. Nichtsdestoweniger hat sich über all diese Aussagen und Dokumente in den letzten Jahren der Nebel der Zeit gelegt, der sich wohl kaum mehr lichten wird.

Unbestritten ist hingegen, was mit dem immensen Vermögen geschah, das Maria Sansone von ihrem Mann hinterlassen bekam. Im August 1998 erstand sie die zu diesem Zeitpunkt noch namenlose Insel zwischen Adria und Ägäis, wo sie ihre Utopie der Frauenherrschaft in die Tat umsetzen wollte. Schon immer, so berichteten damals Bekannte Donna Marias, habe sie sich für das Projekt einer Frauenherrschaft in Fiktion und Realität interessiert. Manche bringen sie mit der französischen IMEG, der 1981 gegründeten Institution Mixte d’Enseignement Gynocratique in Verbindung, in deren Lehranstalten Maria Sansone – je nach Quelle – als Schülerin oder Dozentin zugange gewesen sein soll. Noch heute kursieren Seiten im Internet, denen zufolge es auf dieser IMEG ein Zwei-Klassen-System von herrschenden höheren Töchtern und beherrschten Jungen aus dem verarmten Umland der Schule gegeben habe und dass im Unterricht dieses Gefälle nicht als Folge von Klassen- bzw. Schichtzugehörigkeit, sondern von einer höheren Stellung des weiblichen Geschlechtes hergeleitet wurde.

Wieder andere Texte bestreiten jedoch schon die bloße Existenz einer solchen Einrichtung; diese sei lediglich Produkt der Phantasie einer Schriftstellerin gewesen und für das Internet mit gefaketen Fotos inszeniert worden. Aber ob es Realität oder Fiktion war, welche Maria Sansone die Inspiration für ihre Ideen gab, bleibt letztlich gleichgültig. Wenige Tage bereits, nachdem der Kauf der Insel von ihr unter Dach und Fach gebracht worden war, ließ sie die ersten Bagger, Bulldozer und andere Baumaschinen anrücken, um innerhalb von sieben Monaten den Kern jener inzwischen deutlich angewachsenen Stadt aus dem Boden zu stampfen, die heute den Namen »Gynopolis« trägt.

Der Baugrund war knapp und die ersten Wolkenkratzer– Kristallpaläste« wie Maria Sansone sie nannte – entsprechend hoch. Einige im Süden der Insel lebende Fischer, denen vor dem Verkauf lebenslanges Bleiberecht garantiert worden war, stellten sich vermutlich so manche Frage über den Zweck, der mit dieser Bauwut verfolgt werden sollte. Welchen Sinn konnte es haben, solch immense Gelder in ein Ausflugsziel zu investieren, dessen Reiz auf die Tourismusindustrie zwar möglich, aber alles andere als sicher war. Von Maria Sansones Vision der Frauendiktatur wussten sie nichts.

»Ich verfolgte ein sehr klares Konzept und wusste genau, was ich tat«, zitiert das Gynopolis-Magazin 16/00 Sansone. »Sobald die ersten Blocks bezugsfertig waren, ließ ich auf meine Insel die attraktivsten Models quer aus Europa kommen, die ich für mein Projekt gewinnen konnte. Einige meiner Leute durchstreiften für mich den größeren Teil der ehemaligen Ostblock-Staaten, um geeignete Talente ausfindig zu machen. Bald hatte ich einige auserlesene Perlen gesammelt. Ab diesem Zeitpunkt begann die Marketing-Maschine zu laufen und ich pflasterte sämtliche SM-Seiten des Internets und jedes einzelne der einschlägigen Magazine mit Werbeanzeigen für diese Stadt. Natürlich achtete ich darauf, meine Mädchen ins richtige Licht zu setzen und als eiskalte, strenge und erbarmungslose Luxus-Schönheiten in Bild und Text zu präsentieren. Die »Bewerbungen« der ersten Masochisten, die sich von diesen Frauen quälen und demütigen lassen wollten, strömten herein und wurden mit jedem Tag mehr und mehr. Der finanzielle Aufwand schien keine Rolle zu spielen – für ernsthaft Interessierte erfüllte Gynopolis offenbar den Traum ihres Lebens: echte Versklavung durch natürlich dominante Frauen, die alle Männer wahrhaftig als niedere Kreaturen verachteten und ihnen das auch in jeder Sekunde zeigten.

In Wirklichkeit konnte von einer Naturveranlagung bei meinen Models anfangs noch keine Rede sein, und das war mir klar. Schließlich hatte ich sie wegen ihres Äußeren ausgewählt und nicht wegen ihrer seelischen Verfassung. Zu diesem Zeitpunkt meines Projektes musste ich noch sehr auf eine reizvolle Präsentation achten, und ich wusste, dass sich meine männliche Zielgruppe zehnmal lieber von einer Frau erniedrigen lassen würden, die sie eigentlich körperlich begehrten, aber nie bekommen könnten. Als ich also die ersten nackten Sklaven meinen Models vor Augen führte, hatten diese nichts anderes vor als zu schauspielern. Sie traten so auf, wie sich dominante Frauen ihrer Ansicht nach benahmen, putzten die Männer herunter, machten sich über sie lächerlich, verpassten ihnen hier und da eine Ohrfeige.

Vermutlich war das der Moment, in dem die Situation umschlug. Genau so wie ich es kalkuliert hatte. In den Sekunden, in denen die ersten Ohrfeigen ausgeteilt wurden und die geschlagenen Männer sich mit keiner Bewegung zur Wehr setzten, stattdessen unterwürfiges Gefasel vor sich hin stammelten, konnte kein anderes Gefühl in meinen Models herausbrechen als Verachtung, abgrundtiefe Verachtung. Sie schlugen noch einmal zu und noch einmal. Dann spuckten sie ihren Sklaven ins Gesicht. Die Dämme waren gebrochen, und wie eine Sturmflut brach aus den Frauen alles heraus, was sich an Wut und Aggressionen über Jahre und Jahrzehnte in ihnen aufgestaut hatte – meistens über Männer, oft aber auch über andere Dinge, über das Leben an sich. Aus wunderhübschen Fotomodels wurden erbarmungslose Schinderinnen. Sie wussten, dass sie endlich ungehindert alle Aggression herauslassen konnten und sie niemand dafür je zur Rechenschaft ziehen würde. Und so prügelten sie, traten gegen Schienbeine, schimpften, erniedrigten, verspotteten und befahlen und rammten den ihnen untergebenen Kreaturen ihre Knie in die Eier.«

Von diesem Zeitpunkt an begann Gynopolis zu florieren. Die Kosten für die Errichtung der übrigen Bauwerke konnten deutlich gesenkt werden, indem man schlichtweg die ausreichend zur Verfügung stehenden männlichen Sklaven zur Fronarbeit heranzog. Das Städtchen wuchs und wuchs und wurde um eine bemerkenswerte Attraktion nach der anderen reicher.

Im Jahre 2002 fand dann der von Donna Maria eigentlich vorgesehene Umbruch statt. Beginnend mit der Hauptferiensaison erhielt Gynopolis symbolisch seine eigene »Staatsverfassung« und wurde in ganz Europa als Ferienziel nicht nur für masochistische Männer, sondern vor allem auch für sadistische Frauen angepriesen. Dabei mussten die Angehörigen des weiblichen Geschlechts nur einen Bruchteil dessen für ihre Herrschaft zahlen, was dem männlichen Geschlecht für seine Versklavung abverlangt wurde. Dies wiederum führte dazu, dass insbesondere junge Frauen in Studium oder Ausbildung anreisten, die sich auf diese Weise einen kostengünstigen Mittelmeerurlaub leisten konnten. Alles, was sie als Gegenleistung zu tun brauchten, war, sich von untertänigen Männern bedienen zu lassen und – falls es in ihrem Naturell lag – ihre Aggressionen an ihnen auszulassen.

Es dauerte nicht lange, und die einzelnen Organe der Weltpresse richteten ihre Aufmerksamkeit auf die Stadt. Maria Sansone machte aus ihrer Ideologie keinen Hehl. Ja, es lag in ihrer Absicht, dass jene jungen Frauen ihre Eindrücke von kriechenden und winselnden Männern nach dem Ende ihres Urlaubs wieder mit nach Hause, in ihr Alltagsleben mitnahmen. In der Tat, Gynopolis sei längst keine Mischung aus Domina-Studio und Phantasialand mehr, in dem der Kunde seine erotischen Wünsche gegen Geld befriedigt bekam, sondern ein funktionierendes Staatsgefüge, in dem Frauen wirklich herrschten und Männer tatsächlich beherrscht wurden. Die Zahl der Besucher stieg und stieg. Längst besaßen die wesentlich zahlreicheren neuen Herrinnen der Insel nicht mehr die Schönheit von Models, sondern waren das Mädchen, die junge Frau von nebenan. Aber auch dadurch schien die Attraktion der Insel nur zu wachsen.

Im Herbst 2003, auf dem Gipfel ihres Lebenswerkes angelangt, starb Maria Sansone an den Folgen eines Schlaganfalls. Die Regierung von Gynopolis übernahm ein Frauenrat, dessen Spitze noch heute unter anderem Regina »Die Göttin« Mirbeau und Patrizia »Die Grausame« Cunningham bilden.

Inzwischen war Gynopolis nicht nur ein Ferienort, sondern bildete für dermaßen zahlreiche Frauen und ihre Partner Wohnsitz und Lebensmittelpunkt, dass unter anderem ein eigenes Schulsystem für ihren Nachwuchs eingerichtet werden musste (siehe Kapitel 5). Während die internationalen Medien ihr Interesse längst wieder auf andere Dinge gelenkt hatten, bleibt Gynopolis in den Organen der Tourismusbranche, der europäischen Männerbewegung und natürlich der SM-Subkultur weiter im Gespräch. Unter anderem bezeichnete man es als »Zentrale einer totalitär-matriarchalischen Psychosekte«, »Riesen-KZ für Männer«, »sadomasochistisches Disneyland« und »bizarren Vergnügungspark der Mafia, ein Las Vegas unter Stiefel und Peitsche«. Insbesondere die Sadomasochisten zeigten sich dabei überraschend kritisch. Vielfachen Berichten zufolge wurde in den Stadtgrenzen von Gynopolis verschiedentlich weit über die Spielregeln einvernehmlicher und verantwortlicher Aktionen hinausgegangen. Möglicherweise führte die offensive Werbestrategie des Frauenstaates dazu, dass nicht nur die Safe-Sane-and-Consensual-Fraktion der SM-Szene, sondern auch regelrechte Soziopathinnen in Gynopolis eine ideale Wirkungsstätte fanden. Solche Berichte konnten bislang jedoch ebenso wenig substantiiert werden wie andere Behauptungen, denen zufolge sich manche männlichen Sklaven inzwischen alles andere als freiwillig auf der Insel aufhielten. Die offizielle Position der Stadtherrinnen zu diesen Gerüchten ist jedenfalls, dass es sich dabei um typische »urban legends«, moderne Großstadtlegenden, handelt, von denen bisher ungewohnte soziale Strukturen grundsätzlich begleitet werden.

So wirklich Gynopolis inzwischen auch ist, so scheint es doch auch heute noch zu einem großen Teil aus Geschichten, Vermutungen und Theorien zu bestehen, und jeder Versuch, nach einer verbindlichen Wahrheit zu greifen, endet an den glatten, spiegelnden Fassaden seiner Kristallpaläste.

♦♦♦♦♦

Reisejournal Stefan Maverick und Denise Rotbuch vom 14. April (Fortsetzung):

Wir hatten im Café Baudrillard, das sich direkt am Hauptplatz befand, Station gemacht. Die Panoramafenster boten freien Blick auf die Pranger und den Rikscha-Verkehr. Vor einem der mittelalterlichen Strafinstrumente, in dem ein beleibter Mann mit hochrotem Kopf steckte, war eine Tafel aufgestellt. »Ich habe heimlich gewichst!« stand darauf mit Kreide geschrieben.

»Das ist so verrückt!« sagte ich wohl nicht zum ersten Mal. Denise schmunzelte, die Hand halb über ihre Lippen gelegt, still in sich hinein.

Die Bedienung näherte sich unserem Tisch. Ich stellte fest, dass es sich dabei um einen jungen Mann handelte, der mit nichts weiter als einem langen Hemd bekleidet war. Von einer Stelle darunter war in Hüfthöhe eine dünne Kette gespannt: sie führte zu einem Teewägelchen, das er hinter sich herzog. Er machte so neben uns halt, dass Denise und ich uns leicht bedienen konnten. Denise entschied sich für einen Kaffee, ich für eine kleine Flasche Apfelsaft.

»Was für ein Gefühl ist das eigentlich für dich?« wollte Denise wissen, während sie sich ihren Kaffee einschenkte.

»Was meinst du?«

»Na ja, ich stelle mir das schon komisch vor. Du bist hier als Mann in einer Stadt, in der die Männer sich versklaven, erniedrigen und zum Deppen machen lassen. Das muss doch irgendwas in dir auslösen?«

In der Tat, sie hatte recht. Alle anderen Männer waren hier Zugtiere, Diener oder Witzfiguren, und sämtliche Frauen thronten stolz und erhaben über ihnen und gaben die Befehle. Es wäre vielleicht noch etwas anderes gewesen, wenn ich allein zu Gast in dieser Stadt gewesen wäre. Aber zusammen mit Denise, meiner sehr attraktiven Kollegin, der gegenüber ich mich ohnehin schon immer als etwas unbeholfen empfunden hatte, war es noch einmal eine andere Sache. Das Gefälle zwischen dienenden Männern und herrschenden Frauen schien hier in Gynopolis so selbstverständlich zu sein, dass es automatisch auf uns beide abzufärben schien, obwohl wir doch gar nicht zur sadomasochistischen Gemeinschaft dazugehörten.

Natürlich erzählte ich nichts von meinen Gedanken, sondern zuckte nur mit den Schultern. »Ich frage mich, was die Fischer an der Küste von dem halten, was hier abgeht. Da arbeiten die jeden Tag hart, um ihre Familien zu ernähren, und mitten auf der Insel entsteht eine Stadt, die doch auf sie den Eindruck eines gigantischen bizarren, dekadenten Swinger-Clubs machen muss. Ich meine: nackte Männer vor Rikschas, du liebe Güte …« Ich kippte mein Getränk. »Vermutlich denken sie, halb Europa hat einen Schlag weg. Das kannst du denen doch nie erklären, dass das alles nur ein einziges großes Spiel ist.«

Denise blickte mit einem versonnenen Lächeln auf den Platz hinaus. Nicht weit von uns entfernt richtete eine junge Frau gerade ihre Handkamera auf einen der Pranger. »Die Bilder von den zur Schau gestellten Kerlen landen übrigens im Internet«, erklärte mir meine Kollegin. »Und die Besucherinnen dieser Websites dürfen dann per E-Mails ihre Vorschläge abgeben, wie die jeweiligen Männer für ihre Vergehen bestraft werden sollten. Sind ganz schön kreative Sachen dabei.«

Ich lehnte mich in meinem Korbsessel zurück, drehte das Glas in der Hand und beobachtete, wie sich die Deckenbeleuchtung in dem Saft spiegelte.

Vom Nebentisch klang schallendes Gelächter zu uns herüber. Die beiden jungen Frauen, die dort bei einer Flasche Wein zusammensaßen, schienen ebenfalls neu in der Stadt zu sein. Offenkundig entdeckten sie gerade, was sie mit den Männern hier alles anstellen konnten. Ich linste aus dem Augenwinkel herüber. Einer der Kellner kniete gerade mit weit gespreizten Beinen vor einer der beiden, die in ein grelles Techno-Sweatshirt gekleidet war. Sie ließ ihn erst Männchen machen wie einen Hund, dann befahl sie ihm, den Mund zu öffnen und streifte die Asche ihrer Zigarette dort hinein ab. Zuletzt spuckte sie ihn an. Ihre Freundin saß daneben und grinste über das ganze Gesicht.

»Die sind wie beschwipst von dem, was hier möglich ist«, kommentierte Denise ruhig. »Stell dir das mal vor, zwei so junge Dinger, stammen vielleicht aus einer völlig bürgerlichen Welt, dann kommen die hierher, und auf einmal … Was glaubst du, was die erst mit ihm anstellen, sobald sie was getrunken haben?«

Ich riss meinen Blick von dieser Szene los und griff in meine Tasche, um Thorstens letzten Brief herauszufischen. »Machen wir uns mal an die Arbeit«, sagte ich. »Wir sind ja nicht zum Vergnügen hier.«

♦♦♦♦♦

Thorstens letzter Brief (ohne Datum):

Hallo Leute,

nur ganz kurz, weil es hier deutlich bessere Möglichkeiten gibt, den Tag zu verbringen, als auf der Bude zu hocken und Briefe zu schreiben: Gynopolis ist eine ziemlich klasse Stadt und bietet eigentlich noch mehr, als ich mir davon versprochen habe!

Ist euch schon mal aufgefallen, dass alle großen Städte einen ganz eigenen, individuellen Charakter haben? London anders als Edinburgh, New York anders als San Francisco, Venedig anders als Rom? Genauso ist es mit Gynopolis! Das ist einfach lebendig gewordene Frauenherrschaft, wie man es sonst nur aus drittklassigen SM-Magazinen kennt. Jede Straße, jede Bar strahlt dieses Flair aus. Wenn du schicke, elegante Frauen mit herrschaftlicher Miene siehst und die ganz oder zumindest halb nackten Sklaven, die hinter ihnen hertrotten – dann kommst du ganz automatisch in diese Stimmung hinein, die dich dann nicht mehr loslässt. Das heißt: Wie ich euch einschätze, würde euch das alles hier mehr als nur ein bisschen irritieren, aber ich kann mich da voll reinfallen lassen. Das geht mir wirklich ins Blut und macht Laune! Wenn ich hier einen Bummel mache, schwebe ich eigentlich permanent auf einer Wolke leichter bis mittelstarker Erregung, es ist kaum zu glauben.

Eigentlich überflüssig zu erwähnen, dass meine Herrin genauso begeistert ist wie ich. Wir haben schon einige Dinge ausprobiert, die hier für Neuankömmlinge und Touristen so angeboten werden, aber davon kann ich euch in einem Brief schlecht berichten. Also mehr davon, wenn ich wieder zuhause bin. Was hoffentlich nicht so schnell der Fall sein wird! ☺ Ich bin auch begeistert, wie schnell man hier neue Kontakte knüpfen kann. Wahrscheinlich bieten sich so von Herrin zu Herrin oder von Sklave zu Sklave ganz einfach und unkompliziert die verschiedensten Themen an. Morgen Abend zum Beispiel sind wir in die »Villa Mirbeau« eingeladen, das scheint so eine Art Treffpunkt der Haute Volee dieser Stadt zu sein. Ihre Besitzerin ist im Senat und schreibt wohl auch für die Zeitschrift hier. So ein Kontakt würde uns natürlich einen ganz anderen Zugang zu den innersten Zirkeln dieser Stadt vermitteln. Ich glaube, da kommt neben erotischer auch journalistische Neugierde bei mir durch; ich versuche ja doch immer, alles so sehr zu durchschauen wie nur irgend möglich. Obwohl manche Geheimnisse ja auch zu erotischer Stimmung beitragen können.

Ja, soweit erst mal von diesem Luxusferienort für Perverse. ;-) Lasst euch daheim die Zeit nicht zu lang werden, lieben Gruß auch an die anderen

Euer Thorsten

♦♦♦♦♦

Reisejournal Stefan Maverick und Denise Rotbuch vom 14. April (Fortsetzung):

»Okay«, sagte Denise, nachdem wir den Brief noch einmal durchgegangen waren. »Allzu viele Hinweise gibt uns das Geschreibsel ja nicht gerade. Nicht mal den Namen von seiner … Herrin hat er uns anvertraut.«

Ich nickte nachdenklich. »Höchstens dieser eine Verweis hier auf die Villa Mirbeau.«

»Sagt dir das irgendwas?«

»Bis jetzt nicht. Ich muss doch noch mal in unserem Reiseführer blättern. Vielleicht finde ich da einen Absatz.«

Wir verließen das Café. Hinter uns blieben die beiden jungen Frauen zurück, die sich gerade von ihrem Kellner die Schuhsohlen ablecken ließen. Draußen hatte sich die Szenerie nicht verändert. Ich hatte den Anblick schon satt und hätte mich am liebsten so schnell wie möglich auf den Rückweg zum Hotel gemacht. Aber Denise schien es nicht so eilig zu haben. Sie verfiel in ein leichtes Schlendern, musterte all die zur Schau gestellten Männer mit einer Unverhohlenweit, die meiner Ansicht nach über rein journalistische Neugier doch ein Stück hinausging. Ich unterdrückte einen Seufzer und ließ mich ebenfalls zurückfallen. Ein weiterer fast splitternackter Rikschabursche zog an uns vorüber. Sein Gefährt war leer. Ich fragte mich, welche Gedanken sich in seinem Kopf abspielten, so wie er da unterwegs war.

♦♦♦♦♦

Persönliche Aufzeichnungen der Sklavenkreatur Fido Sackgesicht, geführt zu Ehren der hochherrschaftlichen, edlen, unbeschreiblichen Herrin Patrizia der Grausamen, deren Füße zu küssen er nicht würdig ist. Eintrag 547:

Es ist ein wunderliches Gefühl, den ganzen Tag über vor eine Rikscha gespannt durch die Stadt zu traben, eine Stunde nach der anderen. Jog-trot. Jog-trot. Irgendwie so, wie ich es mir vorgestellt hatte, und irgendwie gänzlich anders.

Ich bin ein Tier, ein Zugtier. Nichts anderes. Ich trabe vorbei an den Bänken, auf denen sie sitzen, oder an den Straßencafés. Sie, all diese reichen verwöhnten Mädchen in ihren Fashion-Klamotten, sie können es sich leisten, in den Semesterferien einfach mal hier herunterzufliegen und an Männern wie mir ihren Spaß zu haben. Insbesondere für faule, verwöhnte und zickige Millionärstöchter, die Papas Vermögen verprassen wollen, steht diese Insel ganz oben auf der Liste – eine junge Frau, die sonst schon alles hat, findet hier auch noch ihre persönlichen Lustdiener und Sklaven. Und da sitzen sie dann und betrachten mich, ihre Blicke gleiten abschätzig über meinen Körper, machen mich noch nackter, als ich ohnehin schon bin. Ich reiße mich zusammen, um nicht zurückzustarren, versuche, durch sie scheinbar hindurchzuschauen und trotzdem sehe ich sie da beieinander hocken. Hier eine Dunkelblonde in grünem Poncho, die mich kritisch mustert, dort eine verschmitzt wirkende dunkelhaarige Schönheit in knapper Bluse mit Stulpenärmeln aus tiefblauem Samt, ein paar Meter weiter eine streng schauende junge Frau mit dunkler Sonnenbrille, in der ich mich spiegele, ich und die schwarzen Lederriemen, die ich als Zügel an meinem Körper trage, welcher ansonsten nackt ist und ihren Blicken ausgesetzt. So trabe ich an ihnen vorbei, jog-trot, jog-trot, ich, das menschliche Zugtier, und lasse mich von ihnen allen begaffen.

Mein Gott, sage ich mir manchmal, einige von ihnen können gerade erst achtzehn Jahre alt sein. Wie kommt es, dass sie sich schon in diesem Alter ausgerechnet einen Ort wie Gynopolis als Urlaubsort auswählen? Okay, ich weiß, diese Stadt kursiert immer noch als Geheimtipp in gewissen Kreisen, aber trotzdem … Nehmen ihre Mütter sie mit auf die Reise? Damit schon ihre jungen Töchter sehen, wie Männer hier behandelt werden? Was löst mein Anblick in solchen jungen Frauen aus, was geht in ihnen vor, wenn sie mich so betrachten, mich oder andere Männer, hier, auf einer Stufe, die sich nicht ganz auf der eines Menschen befindet? Diese jungen Mädchen werden die Zukunft dieser Erde sein.

Mit ihrer Kleidung, mit ihrer Haltung präsentieren sie ihre Körper auf verführerische Weise, räkeln und strecken sich provozierend. Immer wieder machen sie mich heiß, bewusst, mit Absicht, sie necken mich, spielen mit mir, machen mich scharf, bis meine körperliche Reaktion nicht länger übersehen werden kann, und dann machen sie sich lustig darüber, und ihre spöttischen Bemerkungen brennen in meinen Ohren wie ihre Blicke auf meinem Körper. Ich bin ein Schwein, ein männliches Schwein, sie machen mich dazu, und es ist alles ein Teil ihres ach so witzigen Spiels. Sie verhöhnen mich mit meiner Geilheit. Und dann winken sie mich heran, mustern mich mit einem mokanten Grinsen, dann steigen sie in mein Gefährt und nennen mir irgendeine Adresse. Und ich muss lostraben, immer noch erregt. Ich spüre ihr Gewicht, wenn ich meine bloßen Füße gegen die Straße stemme, und manchmal in meinem Rücken den Schlag der Peitsche, der für jede Passagierin griffbereit an der Seitenwand meiner Rikscha befestigt ist.

Manchmal sind die am harmlosesten aussehenden Passagierinnen die gnadenlosesten. Ich erinnere mich an jenes junge Mädchen, das aussah, als ob Butter in ihrem Mund nicht schmelzen könnte. Die Fahrt hatte keine zehn Minuten gedauert, und schon prügelte sie mich unbarmherzig eine steile Straße nach der anderem empor, während mir unter der Mittagssonne in Strömen der Schweiß den Körper herunterrann. Als sie an dem Laden angekommen war, zu dem sie wollte, konnte ich das Zittern meiner Beine nicht mehr unter Kontrolle bekommen. Ich schnaufte und stöhnte und sah mich schon jeden Moment auf dem Pflaster zusammenbrechen. Sie aber kaufte sich ein Eis, nahm wieder in der Rikscha Platz und verlangte dorthin zurückgebracht zu werden, wo sie zugestiegen war. Der Lederriemen ihrer Peitsche biss sich zwischen meine blutigen Schultern. Keuchend setzte ich mich wieder in Bewegung. Jog-trot, jog-trot.

Manche von diesen jungen Frauen haben Kameras und Fotoapparate dabei, mit denen sie Bilder von uns machen, wie wir nackt durch die Straßen traben. Diese Fotos werden im »Gynopolis-Magazin« veröffentlicht, das überall auf der Welt erscheint und von sadistisch veranlagten Frauen mit großem Genuss gelesen wird. Ich habe von Fällen gehört, als männliche Masochisten lediglich einige Urlaubswochen hier unter weiblicher Herrschaft auf der Insel verbringen und dann wieder in ihren Alltag zurückkehren wollten. Zuhause aber wurden sie dann von Leserinnen dieses Magazins angesprochen, die ihnen diese Fotos unter die Nase hielten. »Hier, das bist doch eindeutig du! Was glaubst du, was deine Frau dazu sagen würde? Oder deine Tochter, deine Freunde, deine Eltern, dein Chef? Du willst doch bestimmt nicht, dass sie diese Bilder je zu Gesicht bekommen, oder? Das brauchen sie auch nicht. Ich hätte da nämlich ein Angebot. Du brauchst es doch sowieso, von einer Frau versklavt zu werden, oder? Ihr ganz zu gehören, so dass sie alles mit dir machen kann, was sie will? Und ist es nicht viel toller für dich, wenn dir gar nichts anderes übrig bleibt, als ihr zu gehorchen, weil sie dich nämlich wirklich und wahrhaftig in der Hand hat?« Und dann gibt es keinen Alltag mehr. Dann ist auch der Alltag von Gynopolis erobert worden. Weit über die Grenzen der Insel hinaus. Denn Gynopolis ist mehr als ein Ort, zu dem man kommen und den man wieder verlassen kann. Es ist keine Spielweise, kein Fake, keine Illusion. Es ist die Wirklichkeit.

Und deshalb werde auch ich diese Insel nicht verlassen. Ob ich hier bin oder woanders, es würde nichts ändern. Hier ist nur nichts, was das wahre Gefälle von Macht und Ohnmacht verbergen könnte. Ich bin ihnen ohnehin ausgeliefert, diesen stolzen Frauen in der teuren Garderobe. Ich bin der Sklave, und die Herrinnen sitzen in der Rikscha, die ich ziehe. Jetzt und für immer. Jog-trot, jog-trot.

♦♦♦♦♦