Читать книгу Maneras de escribir y ser / no ser madre - Carmen Boullosa - Страница 4

ОглавлениеLa aguja sobre la corriente

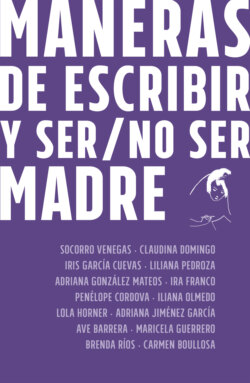

Claudina Domingo*

Por las técnicas se llega a los materiales

No escribo en el vacío, pero me gustaría hacerlo. Contra mi biografía relativamente accidentada (accidentada de forma predecible) el imaginario que se abre ante mí en las noches es indescriptible. O lo es. Y por eso sigo escribiendo. Para mostrar esas luminiscencias y los abismos que están en mí, pero que no me pertenecen.

Cuando comencé a escribir (poesía) no me movió un afán de permanencia (mi apellido, curiosamente, me quedaba lejos entonces). Cuando escribí el largo poema urbano Tránsito deseaba ni más ni menos que la inmanencia; quería unirme con mi material. Mi material que no era la ciudad verdadera, sino la experiencia emocional de la ciudad, algo como un agente químico a través de mis caminatas por la ciudad. Por cierto, esa cualidad alucinante que la ciudad tenía sobre mí, se perdió cuando terminé de escribir Tránsito.

Sin embargo, nunca he vuelto a ser tan feliz. Yo era azotada y perseverante. Demasiado intensa para ser una poeta experimental (si por experimental consideramos el fin del lirismo); bastante locota para contentarme con la contemplación poética. En ese entonces, tanto en mi vida como en mis emociones, era una especie de bólido entre paréntesis. Hay noches que sueño que vuelvo a escribir Tránsito, y que con ese calor que era furia y amor hago otra vez esa cartografía.

En Tránsito aprendí a escribir; «conocí» mi método. Orden, pero sólo para invocar lo luminoso que hay en el caos. El caos no debe dejar de existir, porque de él nace el material insólito. Pero se necesita algo de orden «alrededor» del caos para que la corriente que atraviesa la escritura pueda ser vista y escuchada, para poder distinguir sus texturas. Y también fue a raíz de ese proceso creativo (que ocurrió entre mis veinticinco y mis veintisiete) que descubrí que eso era lo que quería hacer: escribir. Que eso me hacía feliz, aunque el proceso fuera arduo y sinuoso. Que ése era el único mundo que podía gobernar.

Hipótesis new age (o sea, old age)

En astrología, la casa 12, la última casa del zodiaco, representa al subconsciente. Si la casa 4 es el manantial y la 8 el pozo al que se arrojan las muertes personales, la 12 es una bahía en la que resulta difícil saber si el agua sube del mar o baja de la laguna. En mi carta astral la casa 12 es la más poblada. Ahí están Saturno y Plutón en conjunción en Libra y Júpiter en Escorpio, inaspectado. Saturno en la 12 produce, en general, problemas de ansiedad o depresión; Plutón, una sensación de estar privado de poder (o de que las amenazas son mayores a las propias fuerzas). Y Júpiter, el planeta del crecimiento y la magnificación, crea la impresión de que las emociones pueden devorar.

Mucho tiempo ignoré conceptos astrológicos. Y mucho tiempo, pese a conocer los conceptos, no los entendía del todo. Hasta hace poco comprendí más y pude interpretar mejor. Caí en cuenta de que hay una parte en mi carta astral (y en mí) que funciona ignorando mucho de la otra. Y la que está consciente de la amenazadora ha vivido intentando sofocarla. Marte, el regente de mi carta con ascendente Escorpio, está en la casa 1 en oposición a la Luna. Es el planeta responsable de que sea ambiciosa, empecinada, disciplinada y egoísta cuando alguna emoción o el cuerpo (la Luna) amenaza los anhelos de largo plazo (Marte en Escorpio). Pero Marte no forma parte de los materiales, ni siquiera de los procesos.

Los materiales se encuentran en esa casa 12 electrizada por la ansiedad de Saturno y embriagada por un Júpiter inaspectado que imagino como en el Júpiter astronómico ocurre la tormenta del ojo anaranjado: atravesando con demasiada emoción las experiencias, las observaciones y sin forma de ser regulado. Mi trabajo literario está lleno de eso: impresiones desmesuradas (Júpiter) que buscan su camino expresivo de la manera más incisiva (el orden de Saturno). En mi narrativa y en mis poemas hay una ansiedad por mostrar el dolor y la felicidad. ¿Cómo acceder a esa bahía, extensa pero ingobernada?

La hora de la poesía

Los ritos son importantes porque fijan un orden y límites a las fuerzas apenas conocidas de otros planos. Cada mago o hechicera refuerza su poder invocativo e intuitivo con una serie de procedimientos que hacen más probable la aparición de lo otro o la conexión con aquello, y que al mismo tiempo señalan las fronteras a esas potencias.

De manera espontánea, cuando volví a escribir un libro de poesía (tras años de fracasos) lo hice con medidas rituales. Escribo poemas primero en lápiz, en una libreta, donde puedo corregir el borrador antes de transcribirlo.

No soy buena poeta en la corta distancia. No se me dan los poemas absolutos que arropan con contundencia un tema (o todos los temas). Admiro a los poetas que son capaces de hacerlo. Si no los envidio es porque me gusta, me regocija tener «poemario» en construcción. Me gusta que el asunto poético se agote (si lo consigo) por múltiples vías, desde diferentes ángulos. En general evoco el libro de poemas como una ciudad o como una red hidráulica, con sus drenajes y sus tinacos de agua potable.

Aunque conozca el asunto de mi poemario, nunca comienzo conociendo las tramas, las formas que tomará el libro, así que recurro a los números a falta de construcción intelectual racional previa. Pese a que me sé sólo hasta la tabla del seis, o quizá por ello mismo, por su misterio tan pulido, es que confío en ellos. De entrada sólo tengo el perfume, la textura que quiero para el poemario. Pero en esa alba ya le pongo, tentativamente, límites: dos, cuatro, seis, siete o nueve apartados. El tres, el ocho, el cinco y el nueve no me gustan para la poesía; ahí sí, por superstición pura: es decir, sin visos de razonamientos. Y sin embargo, esos números no me molestan para la prosa.

Muchas veces cambian los números y un poemario con seis secciones intercaladas sin aparente orden de pronto se convierte en uno con cuatro secciones diferenciadas. Lo importante de la aritmética es que me obliga a «forzar» conclusiones, a agotar los temas. En poesía se convierte en un material mismo, porque más concentrada en el lenguaje que en el significado, la poesía «obligada» a ciertos cauces se aboca a los campos semánticos y a la ruptura de ellos, que suele derivar en otra vía de exploración, en otro poema.

Y, sobre todo, me concentro en el silencio antes de escribir. Y ahí no sé qué escucho porque no escribo lo que escucho sino que empiezo a escribir, aterrorizada porque la página sigue en blanco, porque la página es una página real: la hoja de un cuaderno de dibujo que me sirve mejor que una esquela porque suelo escribir en párrafos horizontalmente extendidos. Y no a la primera (y sobre todo si llevo días sin tocar el poemario), pero poco a poco voy escribiendo cosas con sentido y entre ellas surgen los gérmenes para los otros poemas. Así que escribo rápido, cuatro o cinco borradores, para salir de allí lo antes posible; al fin y al cabo, lo eléctrico no pasa a través de mí sin dejar huella. Quizá anoto unas palabras después sobre temas que no toqué: semillas, esquejes, larvas para otro poema.

No me gusta que mis poemarios pulsen la misma cuerda con insistencia. Prefiero, en general, que la intensidad emocional tenga un contrapunto de autoescarnio o parodia. Pero me niego a cederle todo el material al sarcasmo. Me niego a que engulla mis poemas y entonces éstos, déspotas posmodernistas, obliguen al lector a reírse a cada página, y a mí a ser obligadamente aguda e iconoclasta.

Los años de la trama

Si los libros de poesía se pueden medir por los borradores que uno escribe en un mes y los meses que uno se tarda en corregirlo, la prosa, más prosaica, tiene unidad de medida: la hora-nalga, es decir, las horas que uno pasa escribiendo y escribiendo la masa que luego hay que corregir y sobre la que hay que cortar, reescribir, a veces extirpar. Pero para sentarse ante la página en blanco procuro dotarla de texturas si no puedo hacerlo de bocetos mentales. Sobre todo después de una novela fallida que intenté escribir en 2014 y del considerable esfuerzo que me costaron los cuentos de Las enemigas. Es verdad, escribir subsecuentes libros de narrativa (o de poesía) es menos arduo que los primeros trabajos, pero requiere la conexión total con el proyecto. Los años que uno le da vida a un volumen de cuento o una novela pertenecen, de manera intelectual, a un tiempo fuera del tiempo. Sobre todo la novela rige su propio universo, del que uno entra y sale a lo largo del día sin que, en realidad, uno pueda compartir nada con otras personas acerca de este territorio. Incluso si uno platica con otros colegas o con los amigos al respecto, es bajo el pacto de que uno va a ser atendido pero no comprendido, porque el libro (larvario, avanzado, a punto de la metamorfosis final) está velado por el manto de lo inédito.

Mi narrativa también es amiga del proceso de ser olvidada por unas semanas; de dejar que el polvo imaginario se asiente un poco sobre la narrativa en construcción, para crear, como en el caso de los poemas, matices en el tono, subtonos o tono en contrapunto. A los cuentos, me parece, también les pasa lo que a los libros de poemas si una se arranca a escribir de cabo a rabo un texto: ganan unidad pero se aplanan. Así comienzo un relato, escribo rápido también (aunque con menos ansiedad que la poesía) pero en la computadora y como ley dejo de escribir cuando me empiezan a doler las manos. Dejo entonces el cuento, sin leer, unos días y cuando vuelvo a él sólo reviso por encima lo escrito, apenas para no equivocarme de persona o tiempo narrativos. (Al fin y al cabo, de alguna manera ya tengo memorizada la secuencia de los párrafos.) Casi cuando voy a rematar ya sé qué es lo que falla, hago las vivisecciones necesarias y en general tengo que dedicar otra sesión a tapar los agujeros y remendar todo. Me desentiendo de él varias semanas. Luego lo imprimo y ahí comienzo a corregir; reimprimo, reescribo; reimprimo, corrijo. Y así hasta que me aturde. Entonces lo dejo hasta que tenga que editarlo para publicación. Hasta el momento no me he arrepentido de un cuento. Las enemigas tuvo dos cuentos más (uno en dos versiones) que ni siquiera tuve que imprimir para saber que no valían la pena.

La corriente

Dice Gastón Bachelard en El agua y los sueños: «En el fondo de la materia crece una vegetación oscura; en la noche de la materia florecen flores negras. Ya traen su terciopelo y la fórmula de su perfume». La frustración de los soñadores es que atendemos a las cosas completas, las visitamos (pues en los sueños el conocimiento se da en forma de primera cosa, de aquí que parezca que somos los viajeros que atraviesan esos universos) y luego despertamos como un aborto hacia la vida cíclica, donde las emociones han sido tantas veces experimentadas que ya no se presentan en la imposible pureza en la que aparecen en el sueño.

Porque la emoción onírica aparece liminar, porque en algún momento durante mi adolescencia el sueño adquirió una importancia fundamental en mi mundo interior, porque en la adultez el sueño (los sueños) se hizo más presente, más vívido y más complejo fue que comencé escribir «desde» el sueño.

Ya en Tránsito incluí un poema con las ciudades soñadas, y en Las enemigas casi todos los personajes principales de los relatos tienen «sus» sueños (o sea, mis sueños). Pero faltaba el sueño completo. Una mañana tuve un sueño que derivó en la escritura de La noche en el espejo. El sueño mostraba la manera de unir «todos los sueños» de mi vida (aunque con transiciones ficcionales) de manera lógica y armónica en términos narrativos. Y me mostraba el argumento, la piedra angular de mi vida onírica.

A principios de año me di cuenta de que, por primera vez en la vida, el tiempo comprado (adquirido a través de una beca del SNCA) y mi circunstancia me permitirían llevar a cabo diferentes proyectos al mismo tiempo. Antes de ello, siempre trabajé una cosa a la vez: libro de poemas o libro de cuentos o novela. Dentro del caos en el que me muevo, tengo manías obsesivo compulsivas en la escritura. La principal es contar las palabras (en el caso de la narrativa) o los borradores de poemas cuando escribo, y anotarlo en mi agenda. Así saqué un promedio, tras escribir Las enemigas y La noche en el espejo, de cuánto puedo trabajar en un año como narradora. Pero incluso si trabajo mucho, mis libros requieren el mencionado proceso de decantación, así que llegué a la conclusión de que «ahí en medio», durante los meses que deje reposar la novela, podía ubicar la escritura de los libros de poesía o un relato. Y claro, queda la posibilidad de revolverlo todo para volver de nuevo al caos.

Así comencé una novela en la que llevo un ritmo muy pausado, escribí un relato hace unas semanas y tengo tres carpetas de poemarios. Quiero terminar borradores de los poemarios antes de que la novela me invada. Sé que terminará haciéndolo si aspiro a escribir una novela compleja. No es una novela realista. No sé si vuelva a escribir narrativa realista. Me canso sólo de pensar en conformar un personaje realista. Los relatos son lo más seductor y lo más riesgoso: quiero un mundo apenas fantástico en algunos casos, pero en el que la pureza de las emociones sea extática o escalofriante (es decir, onírica)… y sé que por lo mismo puedo terminar escribiendo páginas crípticas.

Nunca antes había trabajado tanto con el sueño cotidiano. (Cuando escribí La noche en el espejo hice, sobre todo, un ejercicio de memoria onírica.) Ahora anoto lo que sueño en mi agenda o en mi diario, pero casi como si fuera taquigrafía, sólo como post-its para poder recordar después ese sueño. Soy de la idea de que «redactar» los sueños los asesina, porque involuntariamente rellenamos los huecos de los sueños, las secciones borrosas. Evidentemente, la mayoría de los días sueño trivialidades, pero cuando tengo un sueño importante lo evoco a lo largo del día y, si parece exigir un cuento, lo aparto en la memoria junto a otros sueños de su especie, donde esa emoción, ese perfume late en su forma más pura.

No conozco otra forma de trabajar con los sueños. No me interesa «controlarlos», sobre todo tras intentar hacerlo en la adolescencia y llevarme un par de sustos de muerte. Como dijera una amiga: «más vale no picarle el buche al diablo». Padezco insomnio. Tomo pastas para remediarlo y aun así a veces me cuesta un gran trabajo dormir. Creo que ese insomnio es de importancia capital en que a veces tenga sueños que parecen forjados en otros planetas y la mayoría de las ocasiones sueñe sandeces. Suelo soñar que hago multiplicaciones. Pero confío en que en algún momento de la semana soñaré algo que vaya configurando un relato o que sirva de forma tangencial para los poemas o la novela.

A esto le he llegado a llamar la corriente. Todo lo que ocurre en el subconsciente y que suele aparecer en forma de sueños. También surge en los ámbitos que aparecen, poco a poco y tras mucho esfuerzo, conforme escribo poesía o narrativa. Eso que llamamos la imaginación «pura», es decir, el reino que es casi invisible a la vista por lo removido de las aguas que lo cubren; las ciudades brillantes que se esclarecen conforme una hace el esfuerzo entre las palabras, a través de la sintaxis, mientras una se cuida de que los materiales sean herramientas de construcción creativa y no de devastación del ego propio. Soy una escritora que trabaja más con esos materiales subconscientes que con una propuesta delineada de manera muy racional. Tengo que ir y venir de la casa 12 constantemente.

Siguiendo la metáfora astrológica, no en vano mi Mercurio (el regente de las entendederas y el santo patrono de los escritores) se encuentra en la casa 11, en Libra, en una conjunción muy amplia con el Saturno en la 12. Ahí, Mercurio es la aguja que espera su disco de vinilo, es la aguja que se hunde en la corriente con la intención de arrancarle algo que tenga forma, algo que parezca mundo, ciudad o sueño.

La decisión (repetitiva, como la vida diurna)

Cuando he estado embarazada he intuido que mi relación con el progenitor de la hipotética criatura no duraría; es decir, siempre presentí que sería una madre soltera o divorciada que pasaría por todas las dificultades que pasan las madres que crían solas a sus hijos. En todas las ocasiones he imaginado una vida difícil, con una persona (un niño o una niña) que requiere constante atención, cuidados y dinero. Aunque mi vida no es imposible, mi temperamento y mi tendencia a la depresión la han hecho más complicada de lo que «debería ser».

Cuando he estado embarazada experimento pavor: algo dentro de mí se obstina a vivir; algo dentro de mí se convertirá en una persona que estará cerca, demasiado cerca de mí, los siguientes quince, veinte o treinta años. Hará ruido demasiado cerca (incluso si está en otra habitación o lejos de mí por unos días). Generará el ruido que evito todo el tiempo para poder escribir. No me he sentido capaz de criar a un hijo, seguir mis anhelos y mantenerme emocionalmente entera al mismo tiempo… sola. Así que ante un panorama, seguramente exagerado, en el que me veo viviendo una vida precaria, siempre al borde de un ataque de nervios por tener que cuidar a una criatura más frágil que yo, he decidido no continuar embarazada. He decidido no tener hijos. Creo que sería una pésima madre y una persona (más) infeliz si tuviera un hijo. Mi decisión no ha sido muy racional sino emocional y visceral, pero quizá por eso ha sido una reiterada decisión correcta, porque la carne intuye con mayor precisión de lo que percibe nuestra vida cerebral.

Tengo una constante sensación exacerbada de que hay demasiado ruido y caos a mi alrededor. Para escribir tengo que proveerme de un medio artificial de silencio. Sé, porque lo he visto con mis amigas, que la maternidad no me procuraría ese ámbito (de hecho muy frágil) que me permite escuchar (a veces, y tras esfuerzo y con ritos de por medio) la música interna de la corriente. Muchas personas me han intentado convencer de que estoy equivocada porque no sé de lo que hablo (porque no tengo hijos). Muchas personas, hombres y mujeres, me han querido coptar para la amplia secta de los Reproductores, y algunas se han mostrado decepcionadas de mi tozudez, mi inmadurez y mi pesimista egoísmo. Pero en el fondo, si de algo he estado convencida, es de que no tener hijos (la reiterada elección de no continuar embarazos no deseados) es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Aquí, la existencia da la sensación de que todo es caótico y avasallador; aquí, hago malabares para poner diques a esas fuerzas y darles sentido. Aquí necesito silencio y concentración (mucha) para invocar las fuerzas del orden creativo.