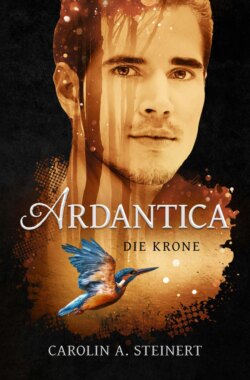

Читать книгу Ardantica - Carolin A. Steinert - Страница 9

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Auf den Spuren der Ahnen

ОглавлениеLeyla!«, rief ihr Vater.

»Komme«, antwortete sie von oben. Dann sah sie sich in ihrem Zimmer um, ließ einen prüfenden Blick über ihren Tisch und ihre Schränke gleiten und ging in Gedanken noch einmal alles durch, was sie eingepackt hatte. Sie hoffte, nichts vergessen zu haben.

Sie griff nach ihrem Rucksack, der voller und schwerer war als bei ihren letzten Ausflügen nach Naurénya – einfach, weil es draußen noch recht kühl war und sie dickere Sachen brauchte. Endlich riss sie die Tür auf und sprintete die Treppen hinunter.

»Das ist alles?«, fragte René und musterte ihr Gepäck. »Mehr willst du nicht mitnehmen?«

»Nein, ich habe alles, was ich brauche«, antwortete sie, während sie hastig ihre Stiefeletten anzog und dabei den besorgten Gesichtsausdruck ihrer Mutter ignorierte.

Amanda hatte ihr gestanden, dass ihr allein bei dem Gedanken an den langen Flug, den Leyla angeblich antreten würde, schon ganz schlecht war. Um sie zu beruhigen, hatte Leyla ihr am vergangenen Tag viel von der Schönheit Neuseelands vorschwärmen müssen und erzählt, wie gern sie dort war. Außerdem hatte sie behauptet, dass die Flugtickets bereits von Theodor bezahlt worden waren.

Theo selbst war ausnahmsweise auch hilfreich gewesen. Er hatte sich so charmant präsentiert, dass ihre Eltern sie inzwischen in sicherer Gesellschaft glaubten.

›Wenn sie wüssten‹, dachte Leyla, stand auf und drückte ihrer Mutter einen Kuss auf die Wange.

»In der Pampa, wo Theos Familie lebt, gibt es keinen Handyempfang. Bitte wundert euch also nicht, wenn ich mich nicht melde«, sagte sie.

»Wenn du nicht bald kommst, bist du in einer Stunde sowieso wieder hier, weil du den Zug zum Flughafen verpasst hast«, mahnte ihr Vater. Er stand in Jacke an der Tür, um sie und Theo zum Bahnhof zu fahren.

Sie umarmte noch einmal ihre kleine Schwester, die recht verschlafen wirkte, und sah dann zu Theo, der am Treppengeländer lehnte. Als er bemerkte, dass Leyla aufbruchbereit war, stieß er sich ab, ging zu Amanda und bedankte sich höflich für die Gastfreundschaft.

René öffnete die Tür.

»Oh, hallo Majik«, sagte er erstaunt.

Leyla zuckte zusammen und wandte sich um. Tatsächlich stand ihr bester Freund im Türrahmen, mit erhobener Hand, als hätte er soeben klopfen wollen.

»Ihr habt nur ein paar Minuten«, erklärte René und ging an ihm vorbei, um das Auto aus der Garage zu holen.

»Majik!« Leyla ging auf den jungen Mann mit dem blonden Lockenschopf zu, um ihn zu begrüßen.

»Der kommt nicht mit«, knurrte Theodor leise hinter ihr.

»Unglücklicherweise nicht. Aber ich wollte noch mit dir reden«, zischte Majik und sah dabei nicht Leyla, sondern Theodor an.

Leyla wurde ein wenig unwohl. Sie hatte gestern noch lange mit Majik telefoniert und wusste, dass er gern mitgekommen wäre. Doch er sollte seinen Vater auf einer Geschäftsreise begleiten und sofern er nicht wollte, dass das ohnehin zerrüttete Familienverhältnis der Dryskas endgültig zerstört und ihm möglicherweise der Geldhahn zugedreht wurde, musste er nach Madrid.

Theodor schien von dem drohenden Unterton in Majiks Stimme gänzlich unbeeindruckt.

»Was?«, fragte er höhnisch. »Soll ich gut auf sie aufpassen? So wie du es gern tätest?« Ohne eine Antwort abzuwarten, ging er an Majik vorbei und auf das Auto zu. Als hätte er das schon tausendmal gemacht, öffnete er eine der Türen.

Leylas Blick wanderte zurück zu Majik, auf dessen Stirn sich Sorgenfalten gebildet hatten.

»Du weißt schon, dass ich da nicht hilflos bin, oder?«

»Natürlich. Aber ich weiß auch genauso gut wie du, dass der da«, er ruckte mit dem Kopf in Richtung Theodor, »ein absoluter Mistkerl ist und ausschließlich in seinem Interesse handelt.«

»Wer weiß.«

»Er plant irgendetwas.«

»Kann sein. Ich werde es herausfinden.«

Majik kniff die Lippen zusammen, nickte aber. Sie umarmte ihn noch einmal, ging über den schmalen Weg auf das mit Efeu bewachsene Gartentor zu und stieg in das kleine, alte Auto.

Sie schafften den Zug gerade noch so. Kaum dass Theodor und Leyla die steilen Zugtreppen hinaufgestiegen waren, ertönte ein Signal und die Türen schlossen sich. Nur wenige Sekunden später setzte sich der Zug in Bewegung. Leylas Herz machte einen freudigen Satz. Sie war tatsächlich auf dem Weg nach Naurénya. Mit dem Zug. Verrückt. Sie wandte sich nach rechts und begab sich auf Sitzplatzsuche. Theodor folgte ihr schweigend.

Sie fanden recht schnell ein Abteil, in dem niemand saß. Leyla warf ihren Rucksack in die Gepäckablage und beobachtete, wie Theo erst die Tür schloss und sich dann ihr gegenüber am Fenster niederließ. Er sah sich aufmerksam um, seine Augen waren wachsam und sie erkannte an seiner Körperhaltung, dass er absolut alles aufnahm, was er im Abteil und draußen erblickte. In seinem Gesicht war allerdings keine Regung zu entdecken.

Sie sah aus dem Fenster. Die Häuser zogen immer schneller und schneller an ihr vorbei und waren bald ganz aus ihrem Blickfeld verschwunden.

»Es überrascht mich, dass du so wenig Fragen hast«, sagte sie nach einer Weile.

»Ich habe eine ganze Menge Fragen. Aber wenn ich dich recht verstanden habe, kommen wir erst in etwa acht Stunden an. Das heißt, wir haben viel Zeit.«

Leyla zuckte zusammen. Er hatte recht. Sollte niemand mehr hinzusteigen, saßen sie jetzt zumindest diese fünf Stunden bis Köln allein in einem Abteil, und wenn sie Pech hatte, würde das sehr unangenehm werden.

»Ich habe auch noch ein paar Fragen«, sagte sie.

»Ich weiß.« Theodor lächelte.

Leyla starrte ihn perplex an. Er lächelte! Schon wieder.

»Du darfst anfangen«, murmelte sie ein wenig durcheinander.

Er beschrieb Leyla sofort verschiedene Geräte und Objekte, die er im Haus der Sealaks und auf der Straße entdeckt hatte, wollte ihre Funktionsweise und ihren Nutzen kennen. Als er von den Technikerläuterungen genug hatte, änderte er allerdings seine Fragen.

»Was genau studierst du?«, wollte er unter anderem wissen, und sie beantwortete ihm auch das.

Sein durchdringender Blick ruhte auf ihr.

»Jetzt bin ich aber langsam mal dran«, meinte sie schließlich, denn sein Interesse verunsicherte sie. Zu ihrer Überraschung nickte er.

Leyla überlegte kurz.

»Was genau ist passiert, seitdem ich weg bin?«

»Wir räumen auf.«

»Das heißt?«

»Du weißt, dass der Schaden, den Kroaas angerichtet und hinterlassen hat, nicht nur in der Versteinerung besteht. Während wir versuchen, alles zu entsteinern, müssen zeitgleich endlich die Ausbildungen, vor allem die der Frischlinge, aufgenommen und fortgesetzt werden. Außerdem müssen wir die politische Situation in den Griff bekommen.«

»Welche Lösungen habt ihr für die Entsteinerung gefunden?«

»Es ist durchaus möglich, dass die Strukturen von verschiedenen Elements aufgelöst und zurückgezogen werden. So wie du es getan hast, nur dass nun mehrere Elements daran arbeiten müssen. Das erfordert viel Feingefühl und Übung. Deswegen geht alles nur sehr langsam voran. Und ich denke, einiges wird anschließend repariert werden müssen, weil die ersten Versuche fehlgeschlagen sind.«

»Wenn die Uni noch nicht komplett entsteinert ist, wie wird die Ausbildung fortgesetzt?«

»Die meisten Kurse gehen erst im Mai wieder los. Trotzdem werden wir dann immer noch auf verschiedene Räumlichkeiten in der Stadt ausweichen müssen. Der Lehrplan muss abgespeckt werden und teilweise findet der Unterricht zu ungünstigen Zeiten statt. Abends in leeren Schulen zum Beispiel.«

»In Schulen?«, fragte Leyla überrascht.

»Natürlich! Dachtest du, wir bilden uns erst in der Uni? Wir gehen wie ihr zur Schule, lernen lesen, schreiben, rechnen, Sprachen, haben Kräuterkunde, Kartografie, Elementgrundlagen und andere Fächer. In der Universität geht es nur um die Elemente und die spezifische Fachvertiefung, die du wählst.«

»Welche hast du gewählt?«

Theodor zögerte.

»Politik und Verwaltung«, sagte er leise. Irgendetwas an seiner Betonung ließ sie aufhorchen. Doch sein plötzlich wieder verschlossener Gesichtsausdruck war ihr Warnung genug und sie hakte nicht nach.

»Was sonst«, sagte sie nur. »Und Pan?«

»Keine Ahnung. Pan ist ein Gestaltwandler. Ein Freigeist, der nach seinen eigenen Prinzipien lebt. Er kommt und geht zur Uni, wie es ihm gefällt, und solange er seine Kräfte unter Kontrolle hat, kann keiner etwas dagegen sagen. Es gibt keine Regeln für Leute wie ihn. Er ist der erste Gestaltwandler mit Kräften. Aber wenn du mehr über ihn wissen willst, frag ihn selbst. Mich interessiert es nicht.« Seine Stimme war wieder einen Hauch kühler geworden.

»Okay, okay. Also, wenn die universitäre Ausbildung fortgesetzt wird, kannst du bald deinen Abschluss nachholen, oder?«

»Das habe ich bereits.«

Sie nickte nachdenklich.

»Politik und Verwaltung«, murmelte sie, mehr zu sich selbst als zu ihm. »Wie nützlich. Das kannst du ja jetzt gleich anwenden. Praktisch, dass du direkt einen Thron bekommst – zum Verwalten. Und du darfst alles bestimmen, die Welten wechseln und einfach Übergänge schaffen – obwohl das eigentlich verboten ist.« Sie kniff die Augen zusammen und musterte ihn.

»Natürlich nicht. Dafür gibt es ja die Sigda, damit der Throninhaber nicht auf zu viele dumme Ideen kommt. Und das mit den Übergängen … Nun ja, sagen wir: Das ist eine Grauzone.«

›Grauzone.‹ Sie zog die Stirn kraus. Theodor van Raiken war nicht nett, Theodor van Raiken wollte ihr nicht einfach so helfen und Theodor van Raiken würde auch garantiert keine gesetzliche Grauzone für sie nutzen – oder etwa doch? Sie merkte, wie in ihr der Wunsch aufstieg, dass es so wäre. Doch sie konnte es einfach nicht glauben. Also beugte sie sich in ihrem Sitz vor und sah ihn eindringlich an.

»Was willst du wirklich?«

»Das, was ich gesagt habe. Dir einen Einblick in deine Vergangenheit ermöglichen.«

»Warum?«

»Ist doch ganz interessant, oder?«

»Jaaa«, sagte sie gedehnt. Sie war überaus misstrauisch. »Weshalb müssen wir dafür zur toten Lagune und warum wird der Ort so gefürchtet?«

»Das erzähl ich dir später.«

»Wahnsinn, was würde ich nur ohne deine aussagekräftigen Antworten machen?«

Seine Mundwinkel zuckten. »Freut mich, wenn ich dir helfen kann. Willst du noch mehr wissen?«

Sie zögerte, dann zog sie einen kleinen goldenen Armreif aus ihrer Tasche hervor. Sie hatte ihn von ihrer Uroma geerbt und der Gedanke, ihn herzugeben, verursachte ihr Bauchschmerzen. Doch sie war von seinem Wert überzeugt, und sie wollte auf keinen Fall noch einmal monetär unvorbereitet in die Parallelwelt reisen.

»Werde ich diesen Reif in Naurénya gegen Geld eintauschen können?«

Theodor starrte sie an. Die Frage schien ihn tatsächlich zu überraschen.

»Du brauchst kein Geld, wenn du mit mir unterwegs bist.«

»Ich bin lieber auf der sicheren Seite.«

Er nahm ihr den Armreif aus der Hand und drehte ihn langsam zwischen den Fingern.

»Bist du dir sicher, dass du den hergeben willst?«

»Es ist das Einzige, was ich besitze, das man in Naurénya vermutlich tauschen könnte.«

Er nickte. »Dann werde ich ihn dir abkaufen.«

Verblüfft sah sie ihn an.

»Aber später. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage.« Er gab ihr den Reif zurück. »Warum kommst du mit?«

Ihr Herz machte einen erschrockenen Satz.

»Ich denke, das hat mehrere Gründe«, sagte sie ausweichend.

Sie stiegen in Köln um. Der Anschluss klappte erstaunlicherweise problemlos, doch der Zug nach Amsterdam war deutlich voller. Sie fanden kein Abteil für sich und mussten sich mit einem Platz im Großraum begnügen, sodass sie sich nicht in Ruhe unterhalten konnten.

Gegen siebzehn Uhr kamen sie schließlich in Amsterdam an und noch am Bahnhof glich Leyla mithilfe ihres Handys und Theos Karte ihren aktuellen Standort mit dem Ort ab, an dem der Übergang sein sollte.

»Wir brauchen knapp eine Stunde mit Bus und Bahn dorthin«, erklärte sie und verzog das Gesicht.

»Das ist schlecht. In etwa einer Stunde wird die Sonne untergehen und wir sollten an der toten Lagune nicht länger als nötig verweilen. Schon gar nicht nachts.«

»Klingt traumhaft ungefährlich.«

Er ignorierte ihren Kommentar geflissentlich.

»Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bevor sich der Übergang schließt. Können wir bis morgen früh hier irgendwo bleiben?«

»Klar. Ich suche uns ein Hostel.«

Die Situation wurde immer kurioser, fand sie, während sie mit flinken Fingern auf ihrem Handy herumtippte und freie Angebote recherchierte.

»Ich habe eins«, meinte sie schließlich und buchte sofort zwei Einzelzimmer. Dann deutete sie auf eine schmale Straße. »Wir müssen in die Richtung.«

Gemeinsam schlenderten sie regelrecht harmonisch zwischen den bunten Häusern entlang und überquerten die kleinen Kanalbrücken. Immer wieder warf Leyla Theodor dabei prüfende Blicke zu. Doch es kam weder ein bissiger Kommentar noch eine abwertende Bemerkung. Theodor war ruhig und wirkte absolut gelassen. Leyla konnte nicht umhin, im Stillen immer wieder den Kopf zu schütteln.

Nachdem sie eingecheckt und gegessen hatten, begann sie, sich allerdings ein wenig zu entspannen. Eine Stimme im Hinterkopf warnte sie zwar vor zu großer Sorglosigkeit, aber wider Willen fühlte sie sich wohl. Amsterdam war bezaubernd und sie wünschte, sie könnte noch länger in dem Städtchen verweilen.

Doch am nächsten Morgen brachen sie bereits sehr früh auf. Mit der Bahn fuhren sie nach Osten aus der Stadt, den restlichen Weg legten sie zu Fuß zurück.

Die Gegend wurde immer einsamer. Niemand begegnete ihnen und Leyla fragte sich insgeheim, ob das tatsächlich nur ein glücklicher Zufall war oder ob Theodor doch mehr über den Ort in ihrer Welt wusste, als er zugab, und ihn mit Absicht ausgewählt hatte.

Als sie sich einem kleinen Kanal näherten, begann ihr Herz vor Aufregung plötzlich wild zu klopfen. Die Luft vor ihr wurde unübersehbar von schwarzen Fäden durchzogen und flackerte eigentümlich.

Ihr Körper kribbelte. Das war zweifelsohne der Übergang. Gleich würde sie wieder in der magischen Welt sein und deren Geheimnisse weiter erkunden können. Gleich.

»Bist du dann endlich so weit?«, fragte Theodor genervt.

Sie hatte gar nicht gemerkt, dass sie stehen geblieben war, um den Riss zwischen den Welten anzustarren. Er hingegen war schon direkt am Übergang und sah sie ungeduldig an.

»Natürlich!«

Rasch zog sie ihren Schal ein wenig fester um den Hals und atmete noch einmal tief ein. Dann machte sie hastige Schritte auf das Flackern zu. Kurz bevor sie es erreichte, packte sie Theodor am Arm und gemeinsam gingen sie hindurch.

Die Welt, wie Leyla sie bis eben gesehen hatte, verschwand. Sie stieß die Luft aus, die sie unbewusst angehalten hatte, und sah sich um.

Sie stand am Ufer eines Gewässers. Ob es ein Fluss, ein See oder sogar ein Meer war, konnte sie nicht sagen, denn die weitere Sicht wurde ihr von dichtem, weiß-glitzerndem Nebel versperrt. Das Ufer selbst ging sanft ins milchig-türkise Wasser über. Graue Steinchen wurden von flachen Wellen umspült.

Der Ort strahlte eine sonderbare Art von Ruhe aus. Es war so still, dass sich Leyla an ihre Ohren fasste, um sicherzugehen, dass sie nicht plötzlich verstopft waren.

Sie drehte sich um. Hinter ihr erstreckte sich eine weiße, stellenweise blassgrüne Wiese und zarte schwarze Fäden durchzogen die Luft an der Stelle, wo der Übergang in ihre Welt war.

Sie schaute zu Theo, der nah bei ihr stand. Doch sein Blick war starr auf den dichten Nebel gerichtet.

Leyla schauderte. War es etwa Unsicherheit, die sie in seinen Augen wahrnahm? Sie würde diesen Ort sofort wieder verlassen, wenn ein Theodor van Raiken sich hier derart unwohl fühlte. Schließlich war er selbst in Barsques entspannt geblieben.

»Theo?«

Er wandte den Kopf und sah sie wortlos an.

»Zeit, mir zu sagen, was das für ein Ort ist«, flüsterte sie, denn ihre Stimme kam ihr geradezu abartig laut in dieser Gegend vor.

»Die tote Lagune. In ihrem Zentrum liegt eine kleine Insel, die sich dort hinter der Nebelwand verbirgt. Sie ist die Heimat der Paridrim, die eine besondere Fähigkeit besitzen.«

»Sie kennen Antworten«, mutmaßte Leyla.

Theodor musterte sie mit hochgezogenen Brauen.

»Marv meinte, ich könnte auf meiner Suche nach dir ja hier vorbeischauen. An diesem Ort hätte ich erfahren sollen, wo ein Herr Karinaki zu finden ist«, erklärte sie ihm. »Was ich natürlich nicht in Betracht gezogen hätte, wenn deine Hinweise über deinen Aufenthaltsort etwas deutlicher formuliert gewesen wären.« Sie konnte sich diese Ergänzung nicht verkneifen und spielte damit auf ihre Rettungsaktion an, die sie im vergangenen Jahr gestartet hatte.

»Das haben wir schon geklärt«, meinte Theodor unwirsch. »Außerdem ist das, was Marv gesagt hat, Schwachsinn. Man erhält nicht Antworten auf ein Wo von den Paridrim. Wenn man sie alles fragen könnte, wären sie ja wertvoller als Pagnon.«

»Was können sie dann?«, fragte Leyla leise.

Er schwieg.

»Sie sind gefährlich«, stellte Leyla nüchtern fest und verschränkte die Arme vor der Brust.

»Ich denke nicht.«

Nun zog sie die Augenbrauen hoch. Einen Moment wartete sie noch auf eine Erläuterung. Doch als keine kam, griff sie nach seinem Arm.

»Was ist dann das Problem?«, fragte sie eindringlich.

»Wir können dort keine Magie verwenden.«

»Was? Du meinst, du kannst dort … nicht schweben? Nichts?«

»Genauso ist es.«

»Warum?«

»Darüber vermag ich nur Vermutungen anzustellen. Ich schätze, es liegt an dem Nebel.«

»Kann man den Nebel nicht wegpusten?«

»Und im Land verteilen? Bist du wahnsinnig? Davon abgesehen ist er immer hier. Und ich glaube nicht, dass sich das ändern ließe.«

»Deswegen halten sich Elements von diesem Ort fern?«

»Manche fürchten, ihre Kräfte dauerhaft zu verlieren.«

Leyla betrachtete die Nebelwand. Sie war hin- und hergerissen. Der Gedanke, in Naurénya zu sein und die Kräfte nicht nutzen zu können, Theos Kräfte nicht an ihrer Seite zu wissen, war beklemmend. Aber letztendlich hatte sie ihr ganzes bisheriges Leben ohne Magie gelebt und die Kraft war ihr auch noch so neu, dass ihre Verwendung ihr nicht in Fleisch und Blut übergegangen war. Sie verstand allerdings, warum Theodor allein bei dem Gedanken an die tote Lagune Unbehagen verspürte.

»Wie kommen wir zu diesen Paridrim?«, fragte sie nach einer Weile.

Theodor deutete nach rechts. Erst jetzt entdeckte Leyla den alten, modrigen Steg, der sich in einiger Entfernung auf wackeligen Stelzen dicht über dem Wasser erhob. Drei Boote schaukelten daneben. Sie sahen nicht besonders vertrauenserweckend aus. Der Eindruck änderte sich auch nicht, als Theodor Leyla bedeutete, näherzutreten, und sie weitere Details erkennen konnte.

Die Boote mussten einst weiß gewesen sein, doch die Farbe war an sämtlichen Stellen abgeblättert. Das dunkle Holz, das überall zum Vorschein kam, war feucht und von schwarzen Rissen durchzogen. Eine moosartige Pflanze hatte sich an den Rümpfen festgesetzt und sich über die Zeit ihren Weg nach oben gebahnt. Ein bisschen sah es aus, als ob die Boote schimmelten. Leyla zog die Nase kraus.

»Tja, wenn du wissen willst, wo du herkommst, müssen wir da rüber«, sagte Theodor, dem ihre Skepsis nicht entgangen zu sein schien.

Aus Sorge, nicht mehr einzusteigen, wenn sie zu lange zögerte, ging sie daraufhin mit raschen Schritten auf das Boot zu, das ihr am nächsten war. Es erinnerte sie ein bisschen an ein Kanu, und es wackelte beträchtlich, als sie einen Fuß auf den alten Boden setzte. Theodor dachte natürlich nicht daran, ihr irgendwie behilflich zu sein. Er wartete, bis sie sich zurechtgesetzt und ihren Rucksack verstaut hatte. Dann kletterte er ebenfalls in das schmale Boot.

Als er hinter ihr Platz genommen hatte, griff er nach den Paddeln, die auf dem Boden lagen, und reichte ihr eines. Es war ebenso alt wie das Boot selbst. Das Paddelblatt war durchbrochen und ergab ein geflochtenes Muster, das zwar hübsch anzusehen, zum Paddeln aber wenig zu gebrauchen schien.

»Bereit?«, fragte Theodor, und sie nickte.

Er löste das alte Tau und stieß sie vom Steg ab, der eigentümlich knarzte. Leyla senkte das Paddel und zog es ganz langsam durch das Wasser.

Lautlos glitten sie über das milchige Nass und waren schon bald vom Nebel eingeschlossen. Sie wagte nicht zu sprechen, um die gespenstische Ruhe nicht zu stören – und um besser lauschen zu können. Doch sie hörte nur das sanfte Plätschern des Wassers, das in kleinen Wellen gegen das Boot schlug.

Die Luft war sonderbar feucht. Wasserperlen bildeten sich auf ihrem Gesicht und rannen kühl über ihre Wange. Sie schmeckte Salz auf ihren Lippen.

Nach einer Weile kroch Kälte ihren Körper hinauf. Sie fragte sich gerade, ob sie sich überhaupt weiter vorwärts bewegten, als der Nebel ein winziges bisschen durchlässiger wurde und Leyla verschwommen schneeweiße, belaubte Äste ausmachen konnte.

Das Gewässer mündete in einen schmalen Strom, die Ufer zur Linken und Rechten rückten immer dichter und bald entdeckte Leyla noch mehr weiße Büsche und Bäume, die hier wucherten und teilweise in und über das schmale Flüsschen ragten. Sie versuchte, mit ihren Blicken alles zu erfassen. Den dicken Ast, der plötzlich vor ihr über dem Wasser hing, hätte sie dabei beinahe übersehen. Sie lehnte sich weit zurück, um ihm noch rechtzeitig auszuweichen. Ihr Hinterkopf berührte dabei Theos Brust. Sie zuckte zusammen, doch er schlang einen Arm um ihre Schultern und zog sie noch weiter runter, während er sich selbst nach hinten sinken ließ.

Leyla hielt den Atem an, als sie unter dem Ast hindurchglitt und ihm mit den Augen folgte. Dann richtete sie sich wieder auf und starrte weiter geradeaus, in der Hoffnung, den glitzernden Nebel endlich mit den Augen durchdringen zu können und das prickelnde Gefühl, das soeben in ihr aufgestiegen war, zu vergessen.

Nur wenige Minuten später wurde zumindest einer ihrer Wünsche erfüllt, denn der Nebel trat weiter zurück und das Boot stieß sanft gegen ein Ufer.

»Oh«, hauchte Leyla überrascht und riss die Augen auf.

»Aussteigen«, flüsterte Theodor hinter ihr.

Sie legte ihr Paddel in das Boot und erhob sich. Das kleine kanuähnliche Gefährt schwankte wieder, als sie auf den Bug zu kletterte und sich ein wenig ungelenk an Land begab. Ihre Stiefeletten sanken in dem weichen Boden ein und sie machte ein paar hastige Schritte vor, während Theodor nun ebenfalls aus dem Boot stieg. Dann schaute sie sich erneut um.

Sie musste geradewegs in einem Märchenwald gelandet sein. Die Bäume selbst trugen zwar weiterhin ihr schneeweißes Winterkleid, doch in den Kronen und zwischen den Zweigen funkelte und glitzerte es überall in den schönsten Blautönen. Als sie genauer hinsah, registrierte sie, dass es sich um zahlreiche Edelsteine handelte, die dort hingen.

»Wahnsinn.« Sie machte ein paar Schritte durch den fantastischen Wald, der düster und magisch zugleich wirkte. Ihre Finger glitten über einen Baumstamm, über die Zweige und berührten einen königsblauen Stein, der zwischen den Blättern hing und leicht zu schaukeln begann. Ein zarter Wind kam auf und plötzlich lag ein angenehmes Klingen in der Luft, als sich die Kristalle zu bewegen begannen und einige aneinanderstießen.

Da Leyla Theodor dicht hinter sich spürte und wusste, dass er ihr folgte, lief sie einfach weiter. Ihre Füße tappten über einen unebenen, weichen Boden, den sie nicht sehen konnte, da sich sanfter hellblauer Dunst darübergelegt hatte. Sie zerteilte ihn mit ihren Schritten, doch er schien sofort jede Lücke wieder zu schließen.

Auf einmal raschelte etwas im Geäst und Hunderte blau leuchtende Falter stoben in alle Richtungen davon. Fasziniert sah sie ihnen hinterher, dann schob sie einen Ast zur Seite, um sich den Weg freizumachen. Wieder klirrte es leicht und himmelblaue Edelsteine blitzten auf. Sie drehte sich zu Theodor um, der nicht weniger fasziniert schien.

»Was glaubst …«, begann sie, als ihr Nacken plötzlich heftig kribbelte. Rasch wandte sie sich wieder um und suchte mit dem Blick die Umgebung ab. Doch da war nichts.

Ohne ihre Frage zu Ende zu stellen, lief sie weiter. Zögernd. Das unangenehme Gefühl, nicht mehr allein zu sein und beobachtet zu werden, wurde dabei mit jedem Schritt stärker. Wenige Minuten später konnte sie sich nicht mehr auf das schöne Funkeln konzentrieren.

Sie wurde nervös. Als sie sich erneut zu Theodor umdrehte und sein Stirnrunzeln registrierte, wusste sie, dass auch er es merkte. Er schloss zu ihr auf und legte ihr eine Hand auf den Rücken, während er durch das Gehölz lugte.

»Man könnte meinen, ihr sucht etwas – oder jemanden«, sagte eine fremde Stimme.

Blitzartig fuhr Leyla herum. Theodor tat es ihr gleich und hob die Hände, um seine Magie zu formen.

Die fremde Stimme lachte. »Das wird hier nicht funktionieren.«

Theodor schien das ebenfalls eingefallen zu sein, denn er griff nun nach einem Stock.

»Wie böse«, meinte die Stimme.

Leyla sah sich um. Doch immer noch konnte sie niemanden entdecken. Gab es hier möglicherweise unsichtbare Wesen? Wie sollte man gegen etwas Unsichtbares kämpfen? Unruhe kroch in ihr hinauf.

»Wer nur dem starren Blick folgt, wird nie zu höheren Erkenntnissen gelangen«, sagte die Stimme amüsiert.

Leyla horchte auf und hob dann ganz langsam den Kopf. Etwa anderthalb Meter über ihr hockte ein spindeldürres Wesen. Es saß auf einem Ast, den Rücken an den Baumstamm gelehnt, die Beine angezogen, und musterte sie aus schwarzen Augen. Es sah merkwürdig aus. Das Gesicht war viel zu langgezogen, hinter den Ohren wackelten jeweils drei lila Fühler und die Haut war ledrig und blau.

»Bist du ein Paridrim?«, flüsterte Leyla.

»In der Tat«, antwortete das Wesen und fuchtelte mit den dünnen Ärmchen in der Luft herum. Es setzte sich ruckartig mit dem Rücken zu ihnen auf den Ast, dann ließ es sich nach hinten fallen und hing nun kopfüber, mit dem Gesicht direkt vor Leylas Nase.

»Und das willst du wissen, weil …?«, fragte es und legte den Kopf schief.

Leyla schwieg.

»Warum brichst du die Ruhe?«

Sie sah, wie Theodor den Stock langsam zu Boden sinken ließ, während sie nach den passenden Worten suchte.

»Wir wollten nicht stören. Wir – ich hatte nur eine Frage.«

»Ah, und du denkst, ich könnte sie beantworten, weil …?«

»Weil es heißt, dass die Paridrim ein sonderbares Talent haben, wenn es um die Verbindung von Personen geht«, schaltete sich nun Theodor ein. »Aufgrund ihrer hervorragenden Analysefähigkeiten sollen sie früher beauftragt worden sein, Chroniken für hohe Familien anzufertigen.«

»Hohe Familien«, giggelte das Wesen. Dann, ohne Vorwarnung, schossen seine Ärmchen vor und lange Finger packten Leylas Gesicht. Sie zuckte zurück, trotzdem bekamen die Finger ihre Haare zu fassen und zogen daran.

»Au«, rief Leyla.

Doch das Wesen hatte sie schon wieder losgelassen und begutachtete eingehend das rote Haar, das es ihr ausgerissen hatte. Mit einer langsamen Bewegung führte es das Haar zur kleinen, spitzen Nase und roch daran. Es schien wie in Trance. Dann schaute es auf und langte abrupt nach Theodor.

»Hey«, fauchte dieser verärgert. »Es geht um sie, ich kenne meine Wurzeln.«

Das Paridrim lachte erneut und roch ungerührt an dem blonden Haar.

»Ich auch«, sagte es leise. »Dafür brauche ich keine ausgezeichneten Analysefähigkeiten. Ein blass-blasiertes Antlitz, das Haar so hell wie die Sonne, derer du dich zweifelsohne gleich fühlst. Eine Arroganz, die ich auf die Ferne riechen kann. Du bist eindeutig ein van Raiken.«

Leyla versuchte, ihr Lachen mit einem Husten zu tarnen. Offensichtlich nicht erfolgreich, denn Theodor warf ihr einen kalten Blick zu.

»Wir suchen nach ihrer Familie«, sagte er nur. Sichtlich bemüht, ruhig zu bleiben.

Das Wesen musterte ihn weiter und roch dann erneut an Theodors Haar.

»Aber erstaunlicherweise bist du für einen van Raiken auch …«, begann es, doch Theo fuhr dazwischen.

»Ich dachte, wir könnten hier sinnvolle Antworten finden. Da dem nicht so ist, werden wir wieder gehen und entschuldigen uns für die Störung.« Er packte Leyla am Arm, um sie fortzuziehen.

»Schon gut«, meinte das Wesen amüsiert und schwenkte vor und zurück. »Verstand ist nicht immer alles, nicht wahr?«

»Bitte?«, fragte Leyla irritiert.

»Das nur am Rande. Aber nichts ist umsonst. Hm?«

Theodor zog einen großen, glasklaren Edelstein aus seiner Manteltasche.

»Davon hörte ich.«

Die Augen des Paridrim begannen gierig zu leuchten.

»Gib ihn mir«, forderte es.

»Erst die Antwort.«

Das Wesen kniff die schwarzen Augen zusammen.

»Ich muss wissen, ob du ihn mir vorher gestohlen hast. Du kannst nicht mit etwas bezahlen, was mir schon gehörte.«

Theodor schnaubte und Leyla wusste sofort, dass er sich in seiner Ehre angegriffen fühlte. Doch er händigte dem Paridrim den Stein ohne einen Kommentar aus. Leyla war zu überrascht, um irgendetwas zu sagen. Warum tat Theodor das für sie?

Das Paridrim schien mit dem Ergebnis der Steinuntersuchung zufrieden. Es schwang sich zurück auf seinen Ast und kletterte, den Stein in der Hand, in Richtung Baumkrone.

»Nun denn«, rief es von oben, »dann wähle das Deinige.«

Es schnippte mit dem Finger und augenblicklich begann die Luft um Leyla herum zu flirren. Die blauen Falter stoben wieder auf, flogen um sie herum, entfernten sich und verwandelten sich in Tiergestalten aus weißem und blauem Licht.

Leyla keuchte und fuhr erschrocken zurück, als ein silbrig schimmerndes Fohlen an ihr vorbeipreschte. Sie sah einen Lachs, der durch den kniehohen Dunst zu schwimmen schien und ein kleines Stinktier, von dem nur der Schwanz aus dem Nebel schaute.

Sie wandte den Kopf und schrie. Ein großer, dunkelblauer Bär lief auf sie zu. Sie machte einen Satz, stieß gegen Theo und krallte sich in seinem Ärmel fest. Der Bär setzte zum Sprung an und schoss als dunkelblaues Licht durch sie hindurch. Sie atmete tief ein und aus, um sich zu beruhigen.

»Ich glaube, du sollst dir ein Tier aussuchen, um die Antwort zu erhalten«, flüsterte Theodor ihr ins Ohr.

»Welches?«

Er zuckte mit den Schultern.

»Welches würdest du nehmen?«, fragte sie.

»Hm«, murmelte er, griff nach ihrer Hand und zog sie mit sich, während er die Tiere eingehend musterte.

Gemeinsam schritten sie durch den magischen Wald. Hin und wieder berührten sie versehentlich eine der zahlreichen Tiergestalten, die dann einfach verpufften und an einer anderen Stelle wieder auftauchten.

»Das da«, sagte Theodor plötzlich. »Das würde ich nehmen.«

Sie folgte seinem ausgestreckten Arm mit dem Blick und entdeckte einen kleinen Falken, der auf einem Zweig saß und sie aus scharfen, intelligenten Augen musterte. Das Tier gefiel ihr augenblicklich besonders gut, doch sie spürte, dass es nicht das ihrige war.

»Die gibt es auch in meiner Welt.« Sie nickte in Richtung des Falken. »Ich dachte, als die Welten getrennt wurden, sind auch die Tiere in magische und nicht-magische unterteilt worden.« Sie sah sich genauer um und bemerkte schnell, dass sie einige Tiere wirklich noch nie gesehen hatte.

»Das stimmt. Einige hier solltest du nicht kennen. Andere habe ich noch nie gesehen. Es gibt aber sehr viele artverwandte Tiere bei uns und euch. Manche unterscheiden sich optisch nur minimal, andere sogar gar nicht. Lediglich ihre Eigenschaften sind bei der Trennung der Welten differenziert betrachtet worden.«

»So wie die Katzen«, mutmaßte Leyla und erinnerte sich an den Kater von Rhymia Kail. Die alte Frau hatte ihr im vergangenen Jahr erklärt, dass das Tier tatsächlich neun Leben hatte und sich so von den Katzen in Leylas Welt unterschied.

»Exakt.«

»Zeigst du mir eine Dapjelle?«, bat Leyla neugierig. Schließlich hatten die Seemänner auf der Aquarati sie nach ihrem Sturz ins Wasser so genannt. Jetzt, da sich ihr die Möglichkeit bot, wollte sie zu gerne wissen, wie diese Tiere aussahen.

»Dort.« Er deutete auf einen kleinen kugelförmigen Vogel, dessen Federn am Kopf geradezu strubbelig abstanden und der aus großen Augen keck hin und her blickte.

»Jetzt konzentrier dich aber darauf, dein Tier zu finden«, wies Theodor sie an. »Ich möchte hier weg.«

»Hast du Angst, so ganz ohne deine Kräfte?«, stichelte sie.

Er knurrte. »Nein, aber mein Lieblingsort wird das nicht werden.«

Leyla nickte und fokussierte sich endlich auf das Wesentliche. Sie hatte keine Ahnung, wie groß diese Insel war und ob sie vielleicht dauernd im Kreis liefen. Doch plötzlich wurde ihre Aufmerksamkeit wie magisch von etwas angezogen. Es war ein weiterer kleiner Vogel, der dort hockte. Sein Gefieder schillerte, der Schnabel war lang und spitz und die kleinen Äuglein blickten wachsam durch die Gegend.

Vorsichtig ging Leyla auf ihn zu und streckte die Hand aus. Der Vogel schien keine Scheu zu verspüren, denn er schwang sich elegant in die Luft und landete zielstrebig auf ihrer Hand.

»Ein Eisvogel«, murmelte Theodor.

»Ah, interessante Wahl.«

Leyla fuhr zusammen, als sich das Paridrim hinter ihr vom Baum fallen ließ. Es griff nach dem kleinen Vogel und plötzlich schien Bewegung in die anderen Tiere zu kommen. Sie bildeten einen Kreis um Leyla, Theodor und das Paridrim, liefen immer schneller und schneller, bis sie zu einer wirbelnden blauen Masse wurden. Das Wesen ließ den kleinen Lichtvogel los, der sich mitten in das Farbgewirr stürzte.

Augenblicklich ballte sich das Licht- und Farbenspiel zu einem Löwen zusammen, dann zu etwas, das Leyla nicht kannte, zeigte anschließend ein Erdmännchen, das zu einer Pferdeherde wurde, nur um schließlich wieder einen Löwen zu formen. Der brüllte einmal und verschwand. Mit ihm verblassten die Farben und Lichter. An ihre Stelle traten wieder die kleinen blauen Falter, die nun davonflatterten.

»Was bedeutet das?«, fragte Leyla, nicht sicher, ob sie ängstlich oder aufgeregt sein sollte.

»Das ist doch ziemlich eindeutig«, lachte das Paridrim und schwang sich auf einen Baum. Dort kicherte es weiter vor sich hin. »Wie witzig.«

Es sprang noch höher.

»Was ist so witzig?«, fragte Leyla verwirrt.

»Nichts, nichts. Ich hätte nur nie erwartet, dass sich ein van Raiken und eine Dumas gemeinsam auf den Weg zu mir machen«, rief das Wesen amüsiert und hängte den hellen Kristall, den es von Theo bekommen hatte, in den Baum.

Leyla öffnete den Mund.

»WAS?«, schrie Theodor jedoch fassungslos, bevor sie etwas sagen konnte. Er ließ ihre Hand los, als hätte er sich gerade verbrannt und starrte sie mit solch einer unverhohlenen Wut an, dass ihr eiskalt wurde. Angst stieg plötzlich in ihr auf.

»Theo?«, begann sie vorsichtig.

»Sie ist … Sie ist …«, stammelte er, fuhr sich verstört durch die Haare und wich zurück. »Ich hätte es wissen müssen«, brüllte er dann wütend. »Eine Dumas!« Er suchte nach Worten.

»Linnea Dumas‘ Tochter. So sollte …«, begann das Paridrim, doch Theodor schien kein Interesse daran zu haben, zu hören, was das Wesen sagen wollte. Er drehte sich um und stürmte davon.

»Theo!«, rief Leyla, warf einen entschuldigenden Blick zu dem Paridrim, das nur grinste, und lief dann ebenfalls los.