Читать книгу Ohne WHAM! und ABBA - Christian Moser-Sollmann - Страница 7

На сайте Литреса книга снята с продажи.

2 Warten auf den Bus

ОглавлениеBlöde herumstehen und warten auf den Schulbus. Warten ist meine Hauptbeschäftigung. Wenn ich Glück habe, sehe ich an der Haltestelle ein hübsches Mädchen aus einer anderen Landgemeinde. Nur meine Tagträumereien machen dieses sinnlose Herumstehen erträglich.

Bei der Heimfahrt genieße ich die Winterlandschaft. Die Fichten und die Landstraße sind mit Schnee bedeckt, die Felder glitzern wie Discokugeln. Selbst die Strommasten strahlen heute gold-weiß. Im Februar ist es zum Aushalten am Land. Wenn es schneit, fahre ich mit meinen Skiern oder mit der Rodel bis vor unsere Haustür. Wintersport ist unsere Freiluftdisco. Aber damit ist bald endgültig Schluss. Anfang Juni maturiere ich und dann beginnt mein Leben. Ich werde Tirol Richtung Wien verlassen, falls mir das mein Vater erlaubt. Noch streiten wir über meinen Studienort. Wie alle Tiroler hasst er Ostösterreich und will mich lieber nach Innsbruck schicken. Was soll ich in Innsbruck? Da kann ich gleich in Lienz bleiben.

Noch trauriger als mein ereignisarmer Schulalltag und mein Dasein als Jungmann ist mein Wohnort. Ich wohne nicht mal in der Bezirksstadt, nein, ich wohne in einem vier Kilometer entfernten und auf tausend Meter Seehöhe gelegenen, kaum erschlossenen Bergdorf namens Oberdrum in einem kleinen, von meinem Vater selbst erbauten Einfamilienhaus, umgeben von Misthaufen und arbeitsamen Bauern. Täglich pendle ich mit dem Schulbus, um die vierhundert Meter Höhenunterschied zu überwinden. Drei Stunden Fußmarsch sind mir zu anstrengend, obwohl das für meine Ausdauer beim Kämpfen gut wäre. Wegen dieser Distanz ist den Kindern aus unserem Dorf der Besuch höherer Schulen übrigens lange verwehrt geblieben.

Busfahrten sind die einzige Fluchtmöglichkeit aus meinem 350-Seelen-Dorf, wo es mehr Kühe als Frauen gibt. Drei meiner fünf Nachbarn sind Landwirte, der vierte ist einer meiner vielen Onkels, der fünfte ist mein Opa und der Rest unserer Dorfgemeinschaft setzt sich folgendermaßen zusammen: Vierzehn Vollerwerbsbauern, zwanzig Nebenerwerbsbauern, ein paar Dutzend Einfamilienhäuser - welche die Zweit-, Dritt- und Viertgeborenen der jeweiligen Bauerndynastie auf den Grundstücken erbauten, die ihnen der Altbauer nach alter, nie hinterfragter Tiroler Tradition zuteilte - und ein paar zugezogene deutsche Pensionisten, die in der Abgeschiedenheit dieses, vom Massentourismus verschont gebliebenen, Herrgottswinkels ihren dritten Lebensabschnitt mit Gartenarbeiten, Spaziergängen und Bergsteigen verbringen. Bis auf meine Cousinen gibt es bei uns im Dorf keine feschen Mädchen. Die Väter meiner Volksschulfreunde reden lieber mit ihren Rindern und Schafen als mit ihren Frauen.

Mit zehn besuchte ich entgegen dem ausdrücklichen Rat meines Volksschullehrers das neusprachliche Gymnasium. Weniger aus einem ungebührlich großen Wissensdrang heraus; ich wollte endlich in Kontakt mit Stadtmenschen treten. Wäre ich in die Hauptschule gegangen, hätte ich nämlich weiterhin mit den Dorfkindern meine Zeit verbringen müssen. Das wollte ich vermeiden, obwohl meine Freunde schwer in Ordnung sind und ich meine Kindheit genossen habe: Heuhüpfen in den Silos der Bauern, ministrieren und vorbeten, Obst stehlen sowie abwechselnd schlägern und Fußball spielen mit den gezählt dreizehn gleichaltrigen Burschen meines Dorfes. Massenschlägereien bildeten den Höhepunkt meiner Kindheit. Wir Oberdrumer raufen gerne und sind in ganz Osttirol berüchtigt für unsere unbändige Kraft. Wir sind waschechte Tiroler: stolz, treu und ein bisschen geistig unterbelichtet. Die Bewohner der umliegenden Gemeinden nennen uns »Oberdrumer Wölfe«. Wir prügeln uns mit allen und gerne auch grundlos. Einmal verteidigen wir die Ehre unserer Elternhäuser, dann müssen wir unsere Siedlung gegen umherschweifende Eindringlinge aus anderen Dorfteilen behaupten. Wenn meine Nase blutet, fühle ich mich erhaben.

Nur noch ein paar Monate, dann sehe ich diese verschneite Landschaft nie wieder. Den Schnee und die Berge werde ich vermissen. Mein Drang, wegzugehen ist aber stärker. Ich weiß gar nicht, ob ich Tirol hasse. Ich liebe mein Dorf, die Berge und meine Freunde. Auch meine Schulzeit verläuft eigentlich prima. Meinen Geschichtslehrer Wassermann verehre ich sogar.

Als Kärntner lästert er gerne über den Tiroler Freiheitskampf von 1809. Er behauptet, Andreas Hofer war ein bigotter Frömmler und geldgieriger Weinbauer, der nur in Ruhe den Franzosen Wein verkaufen wollte. Mit heimatkritischen Aussagen wie dieser hat er mich für die Methoden der mündlichen Geschichtsschreibung sensibilisiert. Ein weiterer Verdienst Wassermanns ist es, mich zu politisieren. Er borgt mir in unregelmäßigen Abständen anarchistische Klassiker aus seiner erstklassig sortierten Privatbibliothek. »Auf die Bäume, ihr Affen«, eine Streitschrift gegen Noten- und Leistungszwang hat mich besonders überzeugt. Ich liebe die abgegriffenen Wälzer meines Lehrers. Von ihm und seinen Büchern fühle ich mich verstanden. Die anderen Lehrer vertreten einen komischen Bildungsbegriff: Wir Schüler sollen nicht nachfragen. Wassermann sagt, mit der Schule wollen die Politiker nur die soziale Reproduktion der Stände erreichen und nicht die Mündigkeit des Einzelnen. Seine Theorie habe ich nicht ganz verstanden, also hat er sie mir mit folgenden Worten erklärt: »Die oben sind, wollen oben bleiben, die unten sind, sollen unten bleiben. Du als Dorfkind sollst dein ganzes Leben lang unten bleiben. Wer denkt, ist verdächtig.«

Unsere Schule hat trotz Wassermanns Kritik auch Vorteile. Übertriebener Lerneifer ist nicht notwendig. Egal, wie wenig ich auch lerne, ich habe es bislang nicht geschafft, sitzen zu blieben. Nur zehn Jahre früher hätte ich als Landkind kein Gymnasium besuchen dürfen, denn Dorfkinder hat der Lehrer alle automatisch in die Hauptschule geschickt, außer wenn sie Pfarrer werden wollten. Erst Bruno Kreisky schaffte die bis in die 1970er-Jahre verpflichtende Aufnahmeprüfung ab und hat damit die Anforderungen ins Bodenlose gesenkt. In seiner Güte war dem Mann auch egal, mit welchen Noten man maturierte – Hauptsache positiv. Warum soll ich mich also anstrengen? Mein Ehrgeiz beschränkt sich auf die gekonnte Vermeidung von Nachprüfungen. Ich will mit möglichst vielen Vierern durchkommen, darin sehe ich das Vermächtnis Kreiskys am besten gewürdigt. In Österreich darf sowieso jeder Idiot studieren. Ich habe mir sogar schon ausgerechnet, wieviel Studienbeihilfe ich bekommen werde. Mein Leben ist für die nächsten Jahre ausfinanziert, obwohl mir meine Eltern eigentlich gar kein Studium finanzieren könnten. Ich liebe Österreich.

Ich bin gut integriert in die Klassengemeinschaft, obwohl mir der Einstieg als Dorfdepp nicht leicht fiel. Seit drei Jahren bin ich Klassensprecher. Die Wahl verlief eigenartig: Die weiblichen Mitschülerinnen wählten mich einstimmig, aber nur knapp die Hälfte der Buben. Ich vertrage mich einfach besser mit den Mädchen und dennoch hab‘ ich noch mit keinem geschlafen. Vielleicht bin ich zu nett…

Als ich unsere Haustüre aufsperre, ist das Kopfweh weg und meine Eltern noch beim Begräbnis. Ich bin schmerzfrei und kann deshalb zur Taekwondostunde. Weil nach sechs kein Bus mehr nach Oberdrum fährt, düse ich mit 20 km/h mit meinem Mofa los. Anders komme ich im Winter nicht zum Kampfsport. Meine Eltern spielen für mich nicht Privattaxi. Um mir mein Mofa zu finanzieren, arbeitete ich schon mit vierzehn illegal auf einer Tankstelle. Von meinem Fünf-Euro-Stundenlohn habe ich mir schließlich ein gebrauchtes Mofa um 250 Euro gekauft. Es ist ein hässlicher, weiß-orangefarbener Klotz. Da Radfahren von Lienz in unser Bergdorf mit seiner achtzehnprozentigen Steigung verbunden ist, ist es so kräftesparender. Ich lasse selbst an den kältesten Wintertagen nie eine Einheit ausfallen. Wenn ich bei minus 14 Grad mit dem Mofa fahre, frieren mir fast die Knie ab. Meine Mama hat mir deshalb eigens Knieschoner gestrickt.

Das Training ist höllisch anstrengend. Ich darf am Tag vorher nichts trinken, sonst halte ich mit den Kollegen nicht mit. Bechere ich Bier, schaffe ich nicht mal vierzig Liegestütze zum Aufwärmen. Mein Trainer lacht mich dann aus und nennt mich »Mädchen«. Fortschritte beim Taekwondo sind mir wichtiger als Bier. Wir beginnen das Training mit Dehnen. Mein großes Ziel bleibt der Herrenspagat, worauf mir nur noch fünf Zentimeter fehlen. Nach dem Aufwärmen geht es weiter mit Schattenboxen und Formen, wo man die Abläufe diverser Schlagkombinationen übt. Mit jedem Hyong werden die Schlagkombinationen technisch anspruchsvoller. Formenüben ist wie Beten - je mehr man übt, desto besser wird man. Weil ich schon sechs beherrsche, einen Bruchtest sowie drei Sparrings erfolgreich gemeistert habe und nur gestern unglücklich meinen Kampf verloren habe, bin ich stolzer Träger des blauen Gürtels. Als ich mein erstes Brett zertrümmert habe, war ich richtig glücklich. Wenn man schnell schlägt, ist so ein Bruchtest aber einfach, muss ich zugeben. Schnelligkeit ist wichtiger als rohe Kraft. Nach den Formen üben wir Freikampf mit Körperkontakt. Die meisten Taekwondo-Techniken bestehen aus Fußtritten. Ich würde eigentlich lieber einen Kampfstil erlernen, der mehr mit den Händen arbeitet; aber Boxen erlauben mir meine Eltern nicht und Kung-Fu-Schule gibt es bei uns keine.

Nach dem Training gehe ich noch Schattenboxen und eine Runde spazieren, weil so viele Sterne am Himmel sind und ich mir keine Erzählungen vom Begräbnis anhören möchte. Papa ist sicher traurig, er kannte seinen Onkel im Unterschied zu mir ja. Die Sterne sind meine Freunde. Wenn ich bei minus zehn Grad alleine im Wald boxe, wirkt das bestimmt lächerlich. Durch das viele Training ist meine Kondition durchaus beachtlich. Eine Stunde Dauerlauf schaffe ich locker, obwohl mein Trainingsehrgeiz nachgelassen hat, seit ich Sid und Breiti regelmäßig treffe. Für Sport interessieren die sich nämlich überhaupt nicht.

Meine Lehrer tun so, als ob die Reifeprüfung etwas Besonderes wäre. Sie wollen mir einreden, dass ich zur Bildungselite meines Jahrgangs gehöre. Ich bin ins Gymnasium gegangen, weil ich nicht arbeiten will und nicht, weil ich besonders schlau bin. Elite, was soll das überhaupt heißen? Wassermann hat mir erzählt, dass 1990 jeder Fünfte eines Jahrgangs maturiert, um die Jahrhundertwende war es nur jeder Hundertste. Ist die Menschheit heute etwa um das Zwanzigfache klüger als damals? Wohl kaum. Unser Klassenvorstand Ratzinger bläut uns hingegen ein, wir als Schüler der Klasse 8A seien die Besten unserer Schule. Die Lehrer sollten sich nicht vom Fernsehen blenden lassen: Lateinlehrer Stolz hat seine Unterrichtsmethoden komplett umgestellt, seitdem er den bescheuerten Film »Club der toten Dichter« gesehen hat. Er klettert nun öfters ungefragt aufs Lehrerpult, um uns so einen Perspektivenwechsel zu veranschaulichen. Oft sperrt er den Klassenraum zu und unterrichtet während der Pause weiter, weil er meint, Wissensvermittlung ende nicht nach einer 45-Minuten-Einheit. Er wäre so gern charismatisch! Er hat uns ernsthaft gebeten, das derbe Wort »ficken« nicht mehr zu verwenden. Nicht, weil es frauenfeindlich sei, sondern weil es aus dem Mittelhochdeutschen kommt, von »mit dem Besen fegen« abstamme und daher eine mechanistische Reduktion des Geschlechtsaktes darstelle. Der Mann hat Sorgen.

Wie alt ich beim ersten Mal sein werde, hat mich bis zu Sids Heldentat keine Sekunde beschäftigt. Doch jetzt kann ich mit meiner Schande nicht mehr länger leben. Ich bin ein sexueller Spätzünder. Ich bin erst in der siebten Klasse gewachsen, vorher hatte ich weder Stimmbruch noch Haare am Sack. Noch mit vierzehn habe ich lieber »Die Jungen von Burg Schreckenstein« gelesen als an Mädchen zu denken. In meinem Kopf war kein Platz für Sexualität. Als ich irgendwann verstanden hatte was Pubertät heißt, habe ich meine Mutter um ein Aufklärungsgespräch gebeten. Sie hat mir empfohlen, nur mit Frauen zu schlafen, die mich gerne haben und die ich gerne habe. Sie ist überzeugt, es wäre für meine Seele schlecht, wenn ich einfach so mit Frauen schlafe. Ihre Botschaft: Sex ist etwas Wertvolles und ich soll damit warten, bis ich die Richtige finde. Ihre Erklärung stellte mich vollkommen zufrieden. Das bisherige Schuljahr verläuft, was Frauen betrifft, nicht schlecht. Babsi schreibt mir meine Italienischaufsätze, die ich dann für die Schularbeiten verwende. Ihre Banknachbarin bereitet mir sorgfältig Themenblöcke für Englisch auf, die ich mikrokopiere und in meinem Brillenetui verstaue. Ich trage Brillen nur während der Schularbeiten und wundere mich, warum das keinem der Lehrer auffällt. Mit Hilfe meiner strebsamen Mitschülerinnen bekomme ich meistens ein »Befriedigend« oder »Genügend«, ohne eine Ahnung zu haben, was genau ich da niederschreibe. Ja, die Frauen verwöhnen mich richtiggehend. Seitdem mir Babsi und Johanna helfen, habe ich nie mehr ein »Nicht Genügend« geschrieben. Wenn meine Mitschülerinnen freiwillig für mich arbeiten, meine Lehrerinnen mich wegen meines unschuldigen Lächelns nie prüfen, und ich mit 100 Prozent aller weiblichen Stimmen zum Klassensprecher gewählt werde, kann ich kein Versager sein.

Gelegentlich steckt mir ein Mädchen einen Brief zu, wo es mir nette Sachen schreibt und fragt, ob ich mit ihm weggehen will. Ich gehöre nicht zu jener Sorte Männer, die für Frauen nur Schultaschenträger sind. Meine Schlussfolgerung aus diesen Beobachtungen, wie ich es im Philosophieunterricht bei der Einführung im logischen Schließen gelernt habe, kann also nur lauten: Es liegt an mir selbst, dass ich in Liebesangelegenheiten bislang nur kümmerliche Erfolge vorweisen kann.

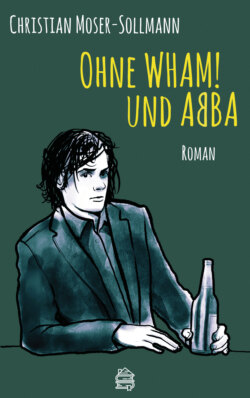

Weil ich mit meinem freundlichen Wesen nichts erreicht habe, ändere ich ab sofort mein Verhalten. Wenn ich als netter Junge von nebenan versage, probiere ich es eben mit Weltschmerz. Sid und Breiti helfen mir bei meiner Verwandlung. Sie ziehen mich richtig an: Statt roter Wangen und der von der Höhensonne braun gebrannten Haut kultiviere ich nun eine vornehme Blässe, die ich geschickt mit schwarzen Hemden, schwarzen Pullovern, schwarzen Socken, schwarzen Schuhen und einem kleinen Totenkopfring kombiniere. Ich kämme mich auch nicht mehr. Grufti bin ich aber keiner. Das ist auch nicht mein Ziel, ich möchte wie ein depressiver französischer Schriftsteller aussehen. Ich habe »Der Fremde« von Albert Camus gelesen und ähnlich entfremdet fühle ich mich augenblicklich von Oberdrum, weshalb ich unseren Ortsnamen häufig englisch ausspreche, was aber niemand außer Sid und mir lustig findet. Sogar ein altes, schwarzes, etwas zu großes Sakko habe ich mir gekauft. Ich müsste nur noch anfangen Gitanes zu rauchen wie Breiti, dann wäre meine Verwandlung vom fröhlichen Landbuben zum, von Frauenabweisung und Umweltzerstörung, gepeinigten Verlierer abgeschlossen. Er hat mir Kleidung gekauft und gezeigt, wie ich mir die Haare toupieren muss. Wenn ich mir auch noch ein wenig Kajal unter die Augen schmiere und diesen verwische, macht mich das geheimnisvoll. Breiti zeigt mir, wie ich auffalle. »Mode ist demokratisch«, meint er, »man braucht nicht viel Geld, um gut auszusehen. Nur Zeit und ein gutes Händchen.« Neben dem neuen Outfit bekomme ich Nachhilfestunden in Musikgeschichte. Breiti und Sid überspielen mir die wichtigsten Kassetten. Mit der Rolle des Nachahmers habe ich mich noch nie zufrieden gegeben. Mein Forscherehrgeiz ist entbrannt. Ich gebe Breiti Bestellungen nach Villach mit, wo er zur Schule geht. Musik ist in unserer Prioritätenliste nach Frauen und mittlerweile Trinken die klare Nummer drei. Aber leider hören die Frauen nur Hitparadenscheiß und fürchten sich vor unseren schwarzen Uniformen. Wir besitzen zwar die beste Musik, nur können wir sie nirgendwo anhören. In den zwei Lienzer Diskotheken wird Kuschelrock und Wham gespielt. Wir sind schon froh, wenn wir einmal pro Abend einen Cure-Song hören. Diese Situation ist für alle äußerst unbefriedigend. »Wir müssen uns unsere Freiräume selber schaffen«, schlage ich Sid und Breiti deshalb vor, »uns fehlt ein Ort, wo wir machen können, was wir wollen.«

Ich muss also mein Organisationstalent unter Beweis stellen, denn obwohl Sid und Breiti mir Musik, Mode und Biertrinken beigebracht haben, stört es sie nicht, dass wir keinen Rückzugsort haben. Bevor wir ausgehen, treffen wir uns meistens bei Breitis Mutter, weil es ihr egal ist, wenn wir dort laut Musik hören. Aber natürlich ist diese Wohnung wegen ihrer Anwesenheit nicht perfekt. Was wir brauchen, ist ein zentral in der Stadt gelegener Platz für uns allein. Wir brauchen einen Ort, wo wir laut Musik spielen, spontan Partys organisieren und bei Bedarf mit Mädchen Zeit verbringen können.

Einen solchen Sehnsuchtsort gibt es und er wird mir quasi am Silbertablett serviert. Ich bin Mitglied bei den Pfadfindern und diese besitzen ein großzügig bemessenes Vereinslokal mitten im Stadtzentrum. Das Innenstadtjuwel mit zwei Räumen verfügt als Glanzstück sogar über ein zehn Quadratmeter großes Hochbett, wo man mit einer Leiter raufklettert. Hier können locker zehn Leute schlafen. Das Vereinshaus beherbergt neben den Pfadfindern noch die katholische Studentenverbindung Salurn und einen Jugendklub namens Club K2, steht ansonsten aber leer. Dieses Haus, fünf Gehminuten vom Hauptplatz und je drei Minuten von unseren beiden Stammlokalen »Alt Lienz« und »Hoppla« entfernt, erfüllt also alle Anforderungen einer selbstverwalteten Feier- und Übernachtungszone. Es gibt Strom, einen Kühlschrank, um Bier einzukühlen, und was noch viel wichtiger ist, eine Musikanlage. Mein Plan steht also fest: Beim jährlichen Vereinsfest der Pfadfinder melde ich mich zur Überraschung aller freiwillig zum Auf- und Abbauen des Verkaufsstandes und bekomme dafür den Schlüssel zum Vereinsheim ausgehändigt. Eine Woche später halte ich zwei Ersatzschlüssel, die ich mir um 5 Euro beim örtlichen Schlüsseldienst habe nachmachen lassen, in meinen Händen. Die Mühen des zehnstündigen Standaufbaus wiegt meine kleine städtische Zweitwohnung mehr als auf, die noch dazu den Vorteil hat, gratis zu sein.

Die von uns an den Wochenenden bewohnte Bude entwickelt sich schon bald zur Zentrale unserer nächtlichen Aktivitäten. Wie bei den Schularbeiten, die mir meine Mitschülerinnen vorbereiten, frage ich mich, warum meine Eltern, meine Lehrer, die Eltern meiner Freunde, mein Pfadfindergruppenleiter und Lateinlehrer Stolz, sowie die Nachbarn gegenüber vom Vereinshaus noch keinen Verdacht schöpfen. Ich erkläre mir das mit meinem unschuldigen Äußeren. Ich schaue trotz meiner schwarzen Kleidung einfach noch immer zu brav und wohlerzogen aus, niemand verdächtigt mich eines liederlichen Doppellebens.