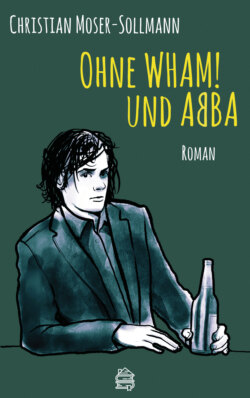

Читать книгу Ohne WHAM! und ABBA - Christian Moser-Sollmann - Страница 9

На сайте Литреса книга снята с продажи.

4 Jung, hungrig und pleite oder warum Franz Innerhofer auf meine Leseliste gehört

ОглавлениеMein Deflorationsstress gerät langsam ins Hintertreffen. Meine Matura naht mit Riesenschritten und die Panik, bei den Prüfungen komplett zu versagen, verdrängt die Sorgen um den Makel meiner Jungfräulichkeit. Meine Arbeitsauslagerungen für die Matura laufen auf Hochtouren. Als mündliche Fächer wähle ich Geografie, Deutsch und Latein. Meine Mathematikleistungen sind dürftig, weshalb ich unser kauziges Mathegenie überrede, mein persönlicher Trainer zu werden. Er will Lehrer werden und ich überzeuge ihn, dass ich der ideale Kandidat bin, um seine pädagogische Eignung zu testen. Wenn er mich durch die Matura bringt, schafft er das garantiert bei jedem anderen auch. Zweimal wöchentlich büffeln wir, mit etwas Wohlwollen meines Lehrers werde ich Mathe mit einem eleganten »Befriedigend« abschließen. In Italienisch gestaltet sich die Situation dramatischer. Meine Lehrerin sagt mir klipp und klar, sie schenkt mir nur dann ein »Genügend« im Abschlusszeugnis, wenn ich nicht bei ihr antrete. Ich bin ihr aufgrund meiner Sympathien für den führerlosen Widerstand der Roten Armee Fraktion ans Herz gewachsen, nur zählt das vor der Prüfungskommission wenig. Sie ist die netteste Lehrerin, die man sich vorstellen kann, dazu jung, fesch und politikinteressiert, nur leider zu alt für mich. Auch sie findet es bitter, dass unsere Mädels uns öfters wegen fescher Italiener verlassen, aber die Italiener sind nun mal ein altes Kulturvolk. Dabei lacht meine Lehrerin und ich erröte. Also muss ich stattdessen Latein wählen, wo ich noch schlechter als in Italienisch und Englisch bin. Da ich fix von einem »Nicht Genügend« bei der schriftlichen Arbeit ausgehe, wähle ich die tote Sprache gleich auch für die mündliche Matura. So erspare ich mir ein Zusatzfach, falls ich durchfallen sollte. In Englisch verhandle ich mit der Lehrerin, ob sie mir nicht schon vorab den Stoff nennen kann. Immerhin einigen wir uns nach einigen Diskussionen auf eine Themeneingrenzung. Damit bin ich zufrieden. Wenn sie mir drei Themen nennt, kommt eines davon mit Sicherheit. Weil Matura ist, bin ich sogar bereit, drei Aufsätze auswendig zu lernen. Ich beknie also Babsi, mir drei 550 Wörter lange englische Erörterungen mit variablen Einstiegen und Enden zu schreiben. Sie macht sich sofort an die Arbeit. Meine Lernabwälzungen zu koordinieren, artet in echte Arbeit aus und hält mich vom eigentlichen Lernen ab. Ich frage mich nur, warum Babsi und das Mathematikgenie so lieb zu mir sind.

Für Trennungsschmerzen wegen Stella habe ich keine Zeit, weil ich gleich nach unserem abrupten Beziehungsende mit ihrer besten Freundin Sonja zusammengekommen bin. Das war nicht schwer. Sonja hat mich als ihren Freund auserkoren, weil ihr Stella brühwarm erzählt hat, wie unerfahren ich bin. Genau so einen wünscht sich Sonja: Einen Verlierer, der sich mit Küssen begnügt und alle Zeit der Welt hat, ihren jungen Frauenkörper in seiner Vielfalt zärtlich zu entdecken. Mit ihrem »Death to the Pixies«-T-Shirt qualifiziert sich Sonja auch eindeutig als freundinnentauglich. Sie ist nicht so dürr wie Stella; sie hat richtige Rundungen und ihre Brüste zeichnen sich selbst unter ihren weiten Sweatshirts deutlich ab. Sonja ist eher klein, höchstens 1,60 Meter groß, hat halblange, schwarze, stark gelockte Haare, ein längliches Gesicht und eine gerade, ziemlich große Nase. Ein bisschen sieht sie aus wie eine Gurke. Bei unserem dritten Treffen beschließen wir, die Party im Club K2 frühzeitig zu verlassen und lieber eine Zweierparty ein Stockwerk höher zu feiern. Wir steuern das Hochbett an. Sonja atmet laut, sie ist gleich aufgeregt und unerfahren wie ich.

Breiti gibt mir immer gute Tipps, um meine Unsicherheit zu überspielen. Wir knutschen eine Weile herum, dann greife ich ihr unter den Pullover und öffne ihren BH, wie es mir Breiti erklärt hat:

»Fast alle BHs haben hinten in der Mitte einen Verschluss mit einem oder zwei kleinen Haken. Du musst einfach beide Seiten des Verschlusses aufeinander zu bewegen, damit die einen Häkchen aus den Ösen der anderen Seite gleiten.« Breiti ist ein richtiger Techniker. »Das ist besser, als den BH einfach wegzureißen. Wenn du ihn richtig aufmachst, ist es irgendwie feierlicher.«

Breitis Tipps sind Gold wert! Leicht zittrig öffne ich ihren BH auf Anhieb. Sonjas Art zu küssen ist ganz anders als die von Stella. Sie genießt die Küsse mehr, manchmal seufzt sie. Besonders mag sie es, wenn ich sie an ihren Ohren und ihrem Hals küsse. Erregt wie ich bin, will ich ihre Hose aufmachen. Doch ich scheitere beim Öffnen des ersten Knopfes und es braucht eine Weile, bis ich begreife, dass ihre Jeans keinen Reisverschluss hat. Sonja scheint es zu genießen und öffnet mir ebenfalls meinen Hosenstall. Wir basteln unbeholfen am Geschlechtsteil des anderen herum. Ich weiß nicht, was ich als nächstes machen soll. Da reißt mich Sonja aus meinen Gedanken:

»Also so schüchtern wie die Stella sagt, bist du gar nicht. Sie meinte, du traust dich nicht mal ausgreifen. Ich mag mit dir nicht schlafen.«

Ich akzeptiere ihr Nein und bin nicht beleidigt.

Ich will die Sache mit dem Sex nicht überstürzen. Wenn wir in diesem Tempo weitermachen, ist es nur mehr eine Frage der Zeit, bis sie mit mir schläft. Außerdem ist das soeben Erlebte ein wichtiger Etappensieg. Beim Küssen bin ich schon recht geübt, aber meine Fertigkeiten beim Petting, wie Sid das nennt, sind noch ausbaufähig.

Ein Bier im Club K2 kühlt uns ab. Der Partyraum ist noch gut gefüllt, aber nur Sid und Breiti tanzen Slamdance zu zweit in der Mitte des Raumes. Sid küsst Stella und ich bin kein bisschen wehmütig. Wegen Frauen streiten wir nicht. Warum sollte sich Sid nicht mit meiner Ex-Freundin vergnügen? Ich habe längst eine neue Freundin.

»Alt Lienz«, »Hoppla« und der »Club K2« sind unser Bermudadreieck beim Weggehen. Breiti ist unser Anführer. Er hat angefangen, sich schwarz anzuziehen. Sid hat nachgezogen und ich habe es ihnen nachgemacht. Damit haben wir eine Lawine losgetreten. Mittlerweile laufen in Lienz sicher zehn bis fünfzehn Leute so herum wie wir. Nicht allen Jugendlichen gefällt das. Es kommt vor, dass uns irgendwelche Deppen anstänkern, nur weil wir anders aussehen. Doch im Club K2 ist alles friedlich. Neben uns besuchen den Club nur Lehrlinge, Arbeiter, Arbeitslose und vier hauptberufliche, jeweils zwei Meter große Bundesheerangestellte. Die Militärfraktion findet Sids vorlaute Schnauze lustig; seitdem darf uns niemand mehr blöd anquatschen, weil sie unsere persönlichen Personenschützer sind.

Sid, Breiti und ich spielen Außenseiter. Jung, dumm und pleite zu sein, ist unsere Bestimmung. Ich bin ein Landkind, das in einem verschlafenen Paradies lebt, wo nie etwas los ist, aber im Vergleich mit meinen Freunden bin ich ein Glückspilz. Breitis Vater starb vor Kurzem an Lungenkrebs. Breiti spricht nie darüber. Wenn ich ihn von zu Hause abhole, sehe ich immer das Bild, wo sein Vater drauf ist und Breiti als Zehnjähriger danebensteht. Breiti lächelt auf diesem Foto so sanftmütig. So glücklich habe ich ihn noch nie erlebt; auch nicht, wenn er besoffen ist. Ich würde gerne mehr von seinem Vater erfahren, traue mich aber nicht, nachzufragen. Das ist ihm bestimmt zu persönlich. Am Samstagabend an der Bar Gespräche über den Tod zu führen, ist sowieso verkehrt. Wenn er mir etwas von seinen Gefühlen erzählen will, wird er das schon tun. Durch den Todesfall wirkt Breiti irgendwie erwachsener als ich.

Auch Sids Mama ist schon tot. Ich habe ihren qualvollen Tod mitverfolgt. Sie hatte Multiple Sklerose, saß in einem Rollstuhl und konnte sich nicht mehr mit der Außenwelt verständigen. Sie saß leblos im Wohnzimmer herum, wenn ich Sid besuchte. Sie lebte schon in einer Zwischenwelt. Sid hat eine gewöhnungsbedürftige Art, seinen Schmerz zu verarbeiten: Er stänkert und schreit Leute an, allen voran seinen Vater. Ich kann ihn gut verstehen. Ihre Wohnung machte einen verwunschenen Eindruck auf mich; eine todkranke Frau und zwei Männer, ein Ehemann und ein Sohn, die mit dem langsamen Sterben überfordert waren und ihren Schmerz mit gegenseitiger Ablehnung kaschierten. Dieser Vernichtungswille, den Sid seither kultiviert, beeindruckt mich. Wenn er mich verarscht, ist er nie bösartig, eher wie ein kleiner Junge, der um Aufmerksamkeit buhlt. Mir kann er nichts vormachen: Hinter seiner zynischen Fassade steckt ein stummer Schrei nach seiner Mama. Sid beeindruckt es hingegen, wenn er Witze über mein Dorf macht und ich ihn ignoriere. Ich glaube, er denkt oft, dass er ganz alleine auf der Welt ist. Dabei mögen wir ihn und halten zu ihm. Ich selbst habe keinerlei Grund, mich zu beschweren. Sicher, ich wohne ich in einem Bergdorf, aber meine Eltern und meine Schwester sind pumperlgesund. Papa ist erst siebenundvierzig Jahre alt und beim Armdrücken habe ich nicht die geringste Chance gegen ihn.

Wenn wir an der Bar stehen und ich den Jungs zuproste und sie mir, wundere ich mich, warum ich dennoch ihren Weltschmerz teile. Warum sind wir Seelenverwandte, obwohl ich nichts Schreckliches erlebt habe? Meine einzigen Sorgen sind meine nahende Matura, ein guter Kämpfer zu werden, und wie ich möglichst bald entjungfert werde. Meine Kumpels ziehen mich nie wegen meines kleinen Geheimnisses auf. Der einzige, der mich unter Druck setzt, bin ich selbst. Sonja bestellt uns noch ein Bier, als mich Breiti aus meinen Gedanken reißt:

»Ich wohn‘ nicht mehr im Heim. Ich bin rausgeworfen worden. Mein Heimleiter ist zu mir gekommen und hat gesagt, das war’s für uns. Er hat die ständige Sauferei auf den Zimmern satt. Er muss andauernd leere Flaschen und Kisten wegräumen. Mein Zimmernachbar hat eh mit ihm diskutiert, um Verständnis für uns Jugendliche gebeten und auf die Tränendrüse gedrückt, aber es war nichts zu machen. Eigentlich ist das Ganze eh ein Glücksfall, Romed. Ich wohne jetzt in meinen eigenen vier Wänden, zusammen mit einem Mitschüler. Komm‘ mich doch mit Sid mal besuchen. Dann feiern wir Frühlingsbeginn am Drauufer.«

Ein herausragender Plan. Ich werde mir neue Platten kaufen, in Lienz herrscht gerade ein Versorgungsengpass. Der Verkäufer hasst mich, weil er die Tonträger, die ich bestellen will, nie in seinem Bestellkatalog findet. Ich frage Sonja, ob sie auch nach Villach mitfährt. Sie darf leider nicht, weil sie für eine Schularbeit lernen muss. Ihr Fleiß bringt mich kurz zum Nachdenken. Ich sollte selber ernsthafter lernen, doch dieser Trinkurlaub lockt mich mehr. Ich habe noch nie allein außerhalb Osttirols übernachtet. Wenn ich meine Eltern zu diesem Abstecher überreden kann, wiegt das ein schlechteres Maturazeugnis locker auf.

Ich begleite Sonja heim, um noch ein bisschen mit ihr zu knutschen. Ich bin schon ein richtiger Küsserkönig, so nennt mich jedenfalls einer der Militärfreaks halb spöttisch, halb anerkennend. Vor lauter Küssen übersehe ich die Zeit. Die eineinhalb Kilometer bis zum Stadtrand muss ich also rennen. Mein Mofa braucht bei den kalten Wintertemperaturen einiges an gutem Zureden, bis es anspringt. Eine Verspätung kann ich mir nicht leisten, da akzeptiert mein Papa keinen Verhandlungsspielraum. Als ich zu Hause ankomme, schlafen meine Eltern schon, ich sehe keine Lichter mehr und schleiche möglichst leise ins Jugendzimmer. Mein Zimmer ist das Beste an unserem Haus! Letztes Jahr habe ich mein Kinderzimmer geräumt und stattdessen mein Jugendzimmer im ebenerdigen Kellerzubau bezogen. Das ist ein kleiner Zubau – ein in die steil ansteigende Wiese eingefügter Betonblock – neben dem Haus, wo ich meine Ruhe habe.

Ich habe nur zwei kleine Bier getrunken, verkatert zu sein, kann ich mir im Moment nicht leisten. Ich muss den ganzen Sonntag Lateinvokabeln lernen. Bei der Matura darf ich zwar ein Wörterbuch verwenden, Professor Stolz hat mir dennoch dringend angeraten, meinen erbärmlich kleinen Grundwortschatz auszubauen. Die Sonntage mit Lernen zu verplempern, muss ich noch bis zur Matura durchhalten. Mit meinem Deutschlehrer Ratzinger, bei dem ich auch in Geografie maturiere, habe ich mich bereits auf eine Literaturliste geeinigt. Bei seinen Lektürevorlieben ist er wertkonservativ und beharrt auf Mindeststandards. Ein kluger Mann. »Wir Kinder vom Bahnhof Zoo« hat er nicht akzeptiert, weil er diese Elendsreportage nicht als Literatur durchgehen lässt. Auch Franz Innerhofer wollte er anfänglich nicht akzeptieren. Thomas Bernhard mag er ebenso wenig, weil dieser schlecht über Salzburg – Ratzingers Geburtsort – geschrieben hat. Wenn es nach Ratzinger ginge, müsste ich nur viel Nikolaus Lenau, Franz Werfel, Lessing und Fontane lesen. Auch die Franzosen wie Diderot, Stendhal und Flaubert preist er mir mit flammendem Herzen an. Mit etwas Flehen und Betteln konnte ich ihm den Franz-Innerhofer-Schwerpunkt doch noch einreden. Ratzinger war aber bald versöhnt und ein wenig positiv überrascht, ja mir schien sogar, er war verwundert, als ich ihm Heinrich Heines »Reisebilder« vorgeschlagen habe. Dass ich eine solche Geistesgröße kenne, hätte er mir nicht zugetraut. Dabei habe ich ihm immer ganz genau zugehört, wenn es spannend war. Wenn ich Spötteleien über Tirol finde, kann ich nicht widerstehen. Heine hat die Tiroler Seele böse, aber nicht ganz unzutreffend beschrieben, als er ihr eine unergründliche Geistesbeschränktheit zugeschrieben hat.

Wenn ich lese, was Innerhofer am Bauernhof so alles erlebt hat, spüre ich deutliche Parallelen zu unserem Dorfleben. Die meisten Landwirte sind lieb zu uns Kindern. Nur im verwunschenen Ortsteil spielen sich Szenen wie beim Innerhofer ab. Aber ich bin eindeutig kein Opfer, nur Beobachter. Es ist deprimierend, wie sehr die Schicksale Innerhofers jenen unserer benachteiligten Dorfbewohner ähneln.

Einige wenige Dorfbewohner, und von ihnen auch nur die Verbitterten, vergeben ihre Zuneigung sehr spärlich, wie ich ja schon von Franz Innerhofer weiß. Ich habe mich immer gewundert, warum der Herrenbauer im Dorf mit seinen 54 Kühen, 20 Schweinen und 60 Schafen den ältesten Sohn viel besser behandelt hat als den zweitältesten. Die Töchter stehen in der Hierarchie noch weiter drunter. Auf der letzten Stufe befinden sich dann die ledigen Kinder. Mein Dorfkumpel Manfred etwa, der hatte das Pech, ein lediges Kind einer Schwester vom Chefbauern zu sein und keines vom Hofherren. Der Manfred saß beim Essen nicht einmal am gleichen Tisch wie der Rest der Familie, nein, für ihn haben sie einen zweiten, kleineren Tisch daneben gedeckt.

Einer anderer im Dorf verdrischt regelmäßig seine Kinder. Die sitzen dann am nächsten Tag immer ganz ruhig in der Schule mit ihren Blutergüssen, froh darüber, wenigstens hier sicher zu sein. Königlich behandelt wird hingegen der Erstgeborene, weil der eines Tages den Hof weiterführen wird. So hört dieser Kreislauf nie auf. Und da wir Tiroler weltweit die ersten freien Bauern waren, sind wir unendlich stolz auf unsere Höfe. Unser Lebenssinn besteht nun mal darin, Hab und Gut dem Erstgeborenen weiterzuvererben. So will es die Tiroler Überlieferung. Der Bauer im Dorf, der mich am wenigsten mag, behandelt sogar seine Jagdhunde besser als seine Kinder. Die Hunde bekommen an ihren Geburtstagen Frankfurter Würstel zu essen, während die Kinder »Muas«, einen widerwärtigen Milch-Mehl-Brei mit geschmolzener Butter oder Polenta fressen müssen. Was Innerhofer beschreibt, ist zumindest in seinem Leben und in jenem unserer Dorf-Ausgestoßenen Realität und keine Fiktion. Und allein daher ist es wert, aufgeschrieben zu werden. Die Nachwelt soll daran erinnert werden, wie böse Menschen sein können…

Doch der Ratzinger kritisiert genau diese nüchternen Alltagsbeschreibungen. Für ihn ist Innerhofer nur ein Chronist und kein Dichter. Ratzinger hat Ahnung von Literatur, weiß aber nur wenig von der Stumpfheit in manch verwunschener Bauernstube. Als Salzburger Städter glaubt er lieber den Bildern der Österreich Werbung. Er denkt, Imagebroschüren zeigen den Alltag der Landbevölkerung detailgetreu. Ich hingegen mag Innerhofer; er ist für mich eine ländliche Entsprechung des Wiener Arbeiterdichters Jura Soyfer.

Über unsere geschmacklichen Differenzen diskutiere ich lieber nicht mit Ratzinger; er hat mir noch den »Zauberberg«, »Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull«, »Die neuen Leiden des Jungen W.« und »Aus dem Leben eines Taugenichts« als heilende Lesekur verordnet. Diese Meisterwerke habe ich alle schon komplett verschlungen und nicht nur die Kurzfassungen aus dem Deutschbuch überflogen, wie das meine Mitschüler als Referatsvorbereitung gerne machen. Wenn mich was interessiert, bin ich strebsam. Ich bin auch der Einzige, der Deutsch als mündliches Prüfungsfach wählt, da man dafür zur Vorbereitung zehn Bücher lesen muss. Für meine Mitschüler ist das zu mühsam, für mich die schönste Zeit meines Lebens. Auch Geografie habe ich nur deshalb gewählt, weil es lernintensiv ist. Ich sitze also mit Ratzinger zu zweit in unserem Klassenzimmer und wir beratschlagen, welches Schwerpunktthema ich mir erarbeiten muss. Ich habe die Geschichte der Sklaverei in den USA und Lateinamerika sowie die damit einhergehenden Widerstandsbewegungen vorgeschlagen. Diese Schwerpunktsetzung hat er gleich akzeptiert. Er hat mich gefragt, warum ich mich als 17-jähriger Bergdorfbewohner, der noch nie im Leben einen Schwarzen gesehen hat, für das Schicksal und die politischen Aufstände der amerikanischen Sklaven interessiere, ja mich sogar mit diesem Kampf, der nicht der meine sei, voll und ganz identifiziere. Auf das Sklaventhema bin ich eher zufällig gestoßen. Beim Musikhören habe ich eine neue amerikanische Musik namens »HipHop« entdeckt. Für Sid ist das inakzeptable Discoscheiße, Rumprollen und Rumprotzen widern ihn an. Mich fasziniert neben den sprechenden Trommeln das politisch Widerständige. Texte der Freiheitskämpfer Public Enemy will Ratzinger leider nicht als Quellen akzeptieren, doch ich habe wiedermal einen Ausweg gefunden und mir das Buch »Black Marxism. The Making of the Black Radical Tradition« gekauft. Diesen Wälzer muss ich nun selbstständig aufbereiten. Da er auf Englisch geschrieben ist, verstehe ich nicht alles und bin erst bei Seite 80, dennoch bin ich schon auf die heiße Spur des revolutionären Partysubjektes gestoßen. Ich erkenne einige Ähnlichkeiten zwischen den aufständischen Schwarzen und unserer Clique: Sie kämpfen wie wir für Freiheit, Party und Selbstbestimmung.

Die Fesseln der Tiroler Kultur abzuschütteln und stattdessen eine hybride Identität basierend auf das geheime und nur mündlich überlieferte Wissen der Afrodiaspora aufzubauen, lockt mich mehr, als Lodenmäntel zu tragen. Durch die Lektüre erkenne ich erst den Rassismus in unseren Lehrplänen. Ich lese, dass es auch weiße Sklaven gab und viele freie Schwarze, die erst nach und nach versklavt wurden. Es gab zum Beispiel Ladinos – hispanisierte Schwarze – und Zambos – Afro-Indianer – sowie Mestizen. Ich frage mich, warum wir so was im offiziellen Lehrplan nicht lernen. Dieser kommt mir auf einmal sehr einseitig vor. Der Autor erklärt weiters, dass der Begriff »Schwarzer« erst ein nachträgliches Konstrukt der europäischen Aufklärung war, um Afrikaner sichtbar zu machen. Das leuchtet mir ein, gegen den Hochmut der Aufklärung verspüre ich eine instinktive Abneigung. Die afroamerikanischen Sklaven haben eine schier endlose Geschichte der Ausbeutung hinter sich. Man hat ihnen gewaltsam Sprache, Familie und Heimat entrissen. Sie verfügen durch diese bitteren Erfahrungen über den Vorsprung der Besiegten; sie hegen ein Geheimwissen, welches mich anzieht. Ihre Weisheit wird mir bestimmt dabei helfen, mein Tirolertum zu überwinden.

Die Techniken des schwarzen Widerstandes bestärken mich, die Strategie der Aneignung als erlaubten Protest zu verstehen. Unsere subkulturell befreite Partyzone ähnelt den autonom verwalteten und vom Staatszugriff befreiten Siedlungen der Quilombos, wie die entlaufenen Sklaven in Brasilien hießen. Die dort praktizierte Selbstverwaltung ohne Anführer und Gerichtsbarkeit nehmen wir als Blaupause für unsere nächtlichen Aktivitäten. Wir üben unsere eigene Geschichte der Empfindsamkeit und nehmen niemand Neuen auf, obwohl mittlerweile viele zu uns gehören wollen. Es gibt keine formale Mitgliedschaft, kein Aufnahmeritual, keinen Anführer und keine untergeordneten Chargen. Jeder von uns drei trägt sein Scherflein dazu bei, um zu helfen, den Traum der leistbaren Party und des guten Lebens zu verwirklichen…

Die endlose Feier muss vorerst warten; Vokabellernen lässt meine Gedanken zwanghaft abschweifen und ich sehe deutlich mein Bild als künftiger Partyheld. Meine Mama ist so nett und fragt mich die Lateinvokabeln ab, was auch für sie unendlich langweilig sein muss, weil sie diese tote Sprache selbst nie gelernt hat. Dennoch verfügt sie schon über einen größeren Basiswortschatz als ich, sie ist ein richtiges Sprachentalent. Eine unserer Lernpausen nütze ich aus, um ihr meinen geplanten Kurzurlaub schmackhaft zu machen. Da irgendwelche Großcousinen von ihr in Villach wohnen, mag sie die Kärntner und ist gut auf dieses Bundesland anzusprechen. Negativ fällt hingegen ins Gewicht, dass ich schon Donnerstag fahren will und am Freitag daher den Unterricht spritzen müsste. Mein Argument, dass wir Breitis 18. Geburtstag feiern wollen und ich dringend einen Tapetenwechsel brauche, überzeugt sie am Ende aber doch.

Wenn ich von meinen Eltern etwas brauche, beginne ich meine Verhandlungen bei Mama. Wenn sie mir meinen Wunsch erfüllt, kann ihn mir Papa nachher nicht mehr verbieten. Er wird die Gelegenheit bestimmt wieder nutzen, um ausführlich über Kärnten abzulästern, nicht ohne den Hinweis anzubringen, dass Osttirol in den 1960er-Jahren fast an Kärnten angegliedert worden wäre, was nur der selige Altlandeshauptmann Eduard Wallnöfer zu verhindern wusste, indem er mit dem Aufmarsch der Tiroler Schützen drohte. Nach einer längeren Abhandlung über diese Unverschämtheit der Kärntner wird er dann aber ebenfalls meiner Reise zustimmen.

Sid fährt auch mit, weil er Stella besuchen will, mit der er inzwischen fix zusammen ist. Unser Freizeitprogramm steht schon fest: Wir werden am Donnerstag Begrüßung feiern, am Freitag ab zehn Uhr Vormittag auf unseren schulfreien Tag anstoßen und uns betrinken, bis wir heimkriechen, und am Samstag exakt dasselbe machen. Mit diesem abwechslungsreichen Freizeitprogramm werden wir unsere Diskette neu formatieren, wie Sid das nennt. Übernachten werden wir zu zweit auf einem Sofa in Breitis Zweizimmerwohnung. Über Villach weiß ich nichts, außer, dass es eine altehrwürdige Eisenbahnerstadt und ein Verkehrsknotenpunkt ist. Ich will die Stadt und ihre Sehenswürdigkeiten auf keinen Fall kennenlernen oder mir langweilige Kirchen und Provinzmuseen anschauen. Breitis Kenntnisse der lokalen Ausgehmeile bieten genügend Betätigungsfelder. Er hat versprochen, uns zu Ehren die talentiertesten Partytiere zusammenzutrommeln…

Meine Italienischlehrerin hat sich noch einmal rückversichert – ich darf bei ihr nicht maturieren. Sie ist heilfroh, als ich ihr mitteile, dass ich in Latein antrete. Sie hat mir empfohlen, nach der Matura Rechtswissenschaften oder sonst was zu studieren, nur nicht Italienisch. In Biologie ist hingegen etwas Außergewöhnliches passiert: Unser Lehrer meinte, wir werden bald volljährig und wir sollten uns daher selbst benoten. Dann ist er zu mir gekommen und hat gesagt, weil ich der Klassensprecher bin, solle ich die Leistungsfähigkeit unserer Klasse beurteilen. Ich habe mich spontan für eine Zwei-Noten-Skala entschieden: Alle Kollegen, die in den letzten zwei Jahren mindestens einmal aufgezeigt haben, bekamen ein »Sehr Gut«, alle anderen ein »Gut«. Aber wie sollte ich mich selbst benoten? Wenn ich mir ein »Sehr Gut« gab, war das lächerlich, wenn ich mich mit »Gut« benotete, war das anbiedernd. Mich selbst zu benoten, war der mit Abstand schwierigste Teil seines Auftrages; mein Bio-Lehrer wollte mir mit diesem kleinen Experiment eine Lektion fürs Leben erteilen. Ich nahm also eine Münze, warf sie in die Luft und schenkte mir selbst ein »Sehr Gut«, obwohl ich die Schönheit der Zellteilung nicht verstehe.