Читать книгу Land oder Leben - Claudia Heuermann - Страница 10

На сайте Литреса книга снята с продажи.

3. KAPITEL EIN TIERISCHES ABENTEUER

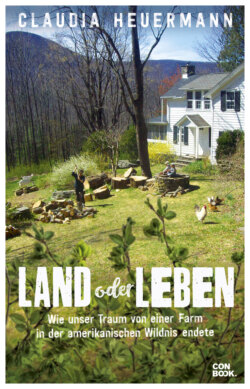

ОглавлениеDrei Monate nach unserer Ankunft hatten wir die Renovierung des Hofes weitestgehend abgeschlossen und konnten auf eine schmucke kleine Farm schauen: ein Haus wie aus dem Bilderbuch, in frischem Weiß, mit dunkelgrünen Fensterläden, umringt von Ahorn und Magnolien, Buchsbaum- und Rosenhecken. Auf den umliegenden Wiesen standen unsere Obstbäume voller saftiger Äpfel und Pfirsiche, und der große Garten war mit Tigerlilien, Schafgarben und wilden Kräutern übersät. Auch Gemüse sollte dort bald wachsen.

In der Zwischenzeit hatte Tom einen Job als art handler im dreißig Kilometer entfernten Woodstock angenommen, der uns finanziell über die Runden half und ihm trotzdem noch genug Zeit zum Schreiben ließ, während ich mich ganz der Farmarbeit und den Kindern widmen wollte.

Für Paul und Phillip war dies hier natürlich das Paradies. Sie lebten in einem Abenteuerurlaub ohne Ende, alles war aufregend und spannend, es gab so viel zu sehen, zu erforschen und zu erobern. Alte Bäume, Bäche, Felsen und Höhlen. Pfade im gründämmrigen Dickicht, von denen man nur ahnen konnte, wer sie ausgetreten hatte. Versteckte Lichtungen, steinige Buchten am nahen Fluss. Die Kinder konnten endlich all die Dinge tun, die früher nicht einmal im Urlaub gingen: Staudämme bauen, im See schwimmen, Tiere beobachten, Hütten im Wald errichten und an Seilen von den Bäumen schwingen. Manchmal beobachtete ich die beiden und konnte unser Glück nicht fassen. Es war wie ein Traum.

Natürlich gab es nach wie vor jede Menge zu tun, und bereits vor unserem Einzug hatten wir uns einen gebrauchten Dodge Van gekauft, mit dem wir alle Besorgungen erledigten und mit dem Tom nun auch zur Arbeit fuhr.

Eines Morgens standen beide Türen des Autos offen, obwohl Tom sicher war, dass er sie am Vorabend geschlossen hatte.

»Bist du wirklich ganz sicher?«

»Natürlich, ich habe doch extra noch geguckt, ob die Fenster zu sind.«

»Fehlt was aus dem Auto?«

»War ja nichts drin, aber es ist irgendwie sehr dreckig vor dem Sitz. Kann aber auch von meinen Schuhen kommen. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte einen Müsliriegel auf dem Armaturenbrett, der ist jetzt weg.«

»Oh, dann waren es bestimmt die Kinder«, sagte ich erleichtert.

Am nächsten Tag war einer der Seitenspiegel abgebrochen. Ich glaubte weder an Geister noch an böse Nachbarn, und als sich nur wenige Tage später mehrere breite Schrammen über die gesamte Seitentür zogen und das dicke silberne Metall tief eindrückten, da wurde mir mulmig. Ich stellte fortan sicher, dass unsere Haustür nachts gut verschlossen war, die Fenster verriegelte ich extra fest.

In der folgenden Woche richtete ich an einem schönen, warmen Herbsttag die Küche ein. Die Sonne schien, ein paar Rotflügelstärlinge sangen lauthals vor dem offenen Fenster, und eine sanfte, waldige Brise wehte herein. Gut gelaunt packte ich die letzten Küchensachen aus und schaffte einen ganzen Haufen Müll – alte Regalbretter, Pappkartons und ein paar Essensreste – vor die Haustür zur späteren Entsorgung. Die Kinder spielten im Garten, ich hatte sie durchs Fenster im Blick. Die beiden sammelten die ersten fallenden Ahornblätter, je größer und röter, desto besser. Die Blätter an den Bäumen leuchteten in den verschiedensten Farben, von Grün über Gelb bis hin zu gleißendem Orange und knalligem Rot. Indian Summer hieß dieser Teil des Jahres hier.

Ich beobachtete die Kinder eine Zeit lang und freute mich an der Idylle. Nach einer Weile wandte ich mich wieder der Arbeit zu und brachte noch eine Runde ausrangierten Krempel vor die Tür. Dort musste ich allerdings feststellen, dass die erste Ladung verschwunden war. Alles, samt großer schwarzer Tüte, einfach weg. Wie konnte das sein?

Ich guckte mich um. Es war niemand zu sehen. Doch plötzlich bemerkte ich, dass es zu still war. Die Vögel waren verstummt. Auch die Kinder hörte ich nicht mehr. Selbst der Wind hatte aufgehört, in den Bäumen zu rascheln.

Ich bekam eine Gänsehaut. Irgendetwas stimmte nicht. Alarmiert lief ich zurück in die Küche zum Fenster und sah hinaus. Die Sonne stand schon tief und schien durch die Bäume im Garten, durch die Blätter, die alle bewegungslos in der windstillen Luft hingen. Da standen Phillip und Paul in rotes Licht getaucht, ebenfalls regungslos, und starrten auf den großen Apfelbaum hinten neben der Scheune.

Der Baum war das Einzige, was sich in der ansonsten völlig eingefrorenen Szene bewegte. Seine Blätter schwangen auf seltsame Weise hin und her, zitterten, zuckten immer stärker, bis sich der Baum schüttelte, als wäre er besessen. Panisch öffnete ich das Fenster und rief nach den Kindern, die sich jedoch nicht von der Stelle rührten. Da ich sie nur von hinten sah, konnte ich nicht sagen, ob sie vor Schreck oder vor Faszination erstarrt waren. Ich lief, so schnell ich konnte, nach draußen.

»Paul, Phillip, hierher, sofort, was macht ihr da!«, schrie ich. Keine Reaktion.

»Kommt schon, KOMMT HER!!« Ich brüllte aus vollem Halse. Jetzt drehten sie sich endlich um, mit weit aufgerissenen Augen und offen stehenden Mündern.

Und dann passierte es. Ein lautes Krachen. Blätter und übrig gebliebene Äpfel fielen wie Hagel zu Boden, das Prasseln donnerte wie Kanonenfeuer in meinen Ohren. Ganz langsam senkte sich einer der großen Seitenäste immer tiefer zur Erde. Die Kinder schauten wie hypnotisiert zum Baum zurück, und wir alle sahen ungläubig zu, wie etwas Großes, Schwarzes in dem Blätterdickicht zum Vorschein kam.

Gigantische Tatzen. Beine so dick wie der Baumstamm selbst. Zottiges Fell. Und ein riesiger Kopf. Ich kreischte vor Entsetzen.

Der Bär kletterte behäbig vom zerbrochenen Ast und schüttelte sich. Nur ein paar Meter trennten ihn jetzt von den Kindern, und als er da so stand, schien seine Schulter höher aufzuragen als die Kinderköpfe.

Ich war noch mindestens zwanzig Meter entfernt, löste mich aus meiner Erstarrung, japste und schrie panisch und rannte dann instinktiv auf Paul und Phillip zu. Ich musste sie beschützen, musste sie retten.

Der Bär starrte mich an. Ich starrte zurück. Ich sah seine kleinen Augen im massigen Kopf. Die große hellbraune Schnauze. Jetzt zog er die Lippen hoch, entblößte die Zähne, sie waren riesig und sahen rötlich aus. Hin und her schwenkte und schüttelte er seinen Kopf, doch er brüllte nicht, wie man das vielleicht erwarten würde, sondern zischte und fauchte.

Natürlich hatte ich gelesen, wie man sich beim Auftauchen eines Bären verhalten soll: Abstand halten, langsam zurückweichen, nicht rennen. Nicht in die Augen schauen. Sich groß machen. Und den Bären mit Lärm vertreiben. Doch all diese Informationen waren komplett aus meinem Kopf gefegt. Ich handelte ohne Vernunft, völlig automatisch, ohne klare Gedanken. Ich dachte nur an meine Kinder, die immer noch wie angewurzelt dastanden.

Wahrscheinlich war das unser Glück. Nicht auszudenken, was passiert wäre, hätten sie die Flucht ergriffen. Dass ich nun stattdessen auf sie und damit auch auf den Bären zulief, schien ihn zumindest kurzfristig zu verwirren. Mein panisches Gekreische mochte er offenbar auch nicht, und nach einem weiteren lauten Zischen und Aufstampfen mit den Vordertatzen drehte er ab und verschwand im Wald.

Nach diesem Ereignis wurden sehr strikte Regeln eingeführt. Spontane Ausflüge in den Wald waren vorläufig untersagt. Kein Müll, einschließlich Chips- und Bonbontüten, durfte zu irgendeiner Zeit draußen irgendwo herumliegen oder im Auto vergessen werden. Bäume mussten vor dem Beklettern genau untersucht, die Umgebung ständig beobachtet werden. Ein genauer Verhaltens- und Fluchtplan wurde regelmäßig durchgesprochen und geübt.

Ich kramte ein altes Flugblatt hervor, das wir auf einem der Campingplätze auf unserer ersten Reise hierher erhalten hatten, und befestigte es am Kühlschrank:

Das freie Leben und die unbeschwerte Kindheit hatten ihren ersten Dämpfer erfahren.