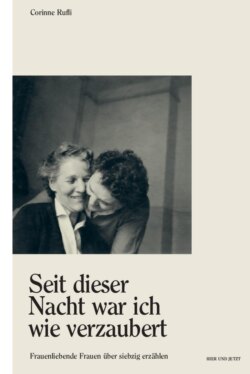

Читать книгу Seit dieser Nacht war ich wie verzaubert - Corinne Rufli - Страница 9

«Ich bin gerne die, die ich heute bin.» Karin Rüegg, 77, Aargau

ОглавлениеKarin Rüegg (1938) ist Malerin und Dichterin. Nachdem sie ihre Karriere als Opernsängerin aufgegeben hatte, wurde sie in einem Aargauer Dorf leidenschaftliche Primarlehrerin. Sie sagt von sich, sie sei dem Teufel vom Karren gesprungen. Nach mehreren Lebenskrisen ist sie seit über dreissig Jahren mit Eva in einer glücklichen Beziehung. Den Ausdruck «lesbisch» mag sie nicht.

Mit Mitte siebzig begann ich mich zu fragen, welche von meinen Visionen sich im Lauf der Jahre verwirklicht haben. Dabei erinnere ich mich, dass ich mir als Jugendliche vorgestellt habe, einmal in einem Zuhause zu leben jenseits von Enge, mit einem offenen Himmel voller Sterne über mir: einem Ewigkeitsmantel – und zu meinen Füssen die Lichter der Welt.

Heute lebe ich so: Nachts sehe ich die Lichter und den Sternenhimmel über dem Reusstal, und ich fühle mich geborgen. Ich lebe an einem Ort, wo ich zu Hause bin und glücklich, zusammen mit Eva. Das ist die Krönung des Ganzen: Ich bin nicht mehr alleine unterwegs.

Über mein Leben nachdenken, heisst, den «Abstieg in den Brunnen meiner Vergangenheit» wagen. Ich spüre, dass ich zurückgehen muss in eine Zeit, in der es für mich noch keine Worte gab. Als Stütze nehme ich meine Gedichte mit. In Gedichten kann ich immer wieder Fuss fassen in der Welt und Dinge in meinem Leben sinnhaft zusammenbringen. Ich weiss, dass das Vergangene zwar besteht, aber es ist nicht nur gesät, es ist auch geerntet.

Gern erinnere ich mich an den Garten meiner Kindheit. Er war ein Paradies. In ihm stand ein Birnbaum, im Frühling mit allabendlich jubelnder Amsel im Geäst. Schneeglöcklein, Hyazinthen und Hortensien blühten. Es war ein Garten mit Erdbeeren, Johannis- und Brombeeren im Sommer, Trauben im Herbst. Alles nährte mich, vielleicht mehr als meine Eltern mich nähren konnten.

Meine Eltern waren Menschen von sehr unterschiedlicher Herkunft und Wesensart. Mein Vater war aus Angst gemacht, und er verbreitete Angst. Meine Mutter war aus Wörtern gebaut, und sie lehrte mich das Wort. Das Wort war kühl, aber es faszinierte mich.

Mein Vater war ein im Innersten verletzter Mensch. Sein Vater war Alkoholiker, die Mutter zog ihre zehn Kinder mithin alleine gross und arbeitete nebenher auch noch in einer Textilfabrik. Mein Vater war zwar gescheit, aber ohne Halt, ohne innere Heimat.

Meine Mutter stammte aus ganz anderen Verhältnissen, bäuerlichen, und war eng methodistisch erzogen. Sie war eine energische, intelligente Frau. 1937 kam sie als junges Mädchen nach Zürich. Meine Mutter erzählte mir einmal, dass sie öfter einen Mann beobachtet habe, der an ihrem Haus, in dem sie als Dienstmädchen arbeitete, vorbeiging. Der habe so unzufrieden und mürrisch in die Welt geschaut, dass sie immer wieder gedacht habe: Also so einen wolle sie dann schon nie. Das kam dann allerdings anders, denn der mürrische Mann konnte offenbar durchaus charmant sein. Meine Mutter wurde schwanger. Es habe fünf Monate gedauert, bis sie ihren Zustand erkannt habe.

Ich stelle mir vor, dass ich in der ersten Zeit in meiner Mutter geborgen war. Immerhin bin ich die Frucht einer Liebesbeziehung. Doch in dem Moment, als meine Mutter realisierte, dass sie schwanger war, musste sie zur Salzsäule erstarrt sein. Sie war Meisterin im Verdrängen. Was nicht sein durfte, das war nicht! Von da an wird für mich keine Bewegung mehr möglich gewesen sein. Sie schnürte mich ab. Die Angst vor Enge hat mich mein Leben lang begleitet. Ich wurde mit aller Kraft unsichtbar gemacht, sodass an der Hochzeit, als meine Mutter im achten Monat mit mir schwanger war, niemand diesen Umstand wahrgenommen hat.

Einen Monat später, im April 1938, kämpften meine Mutter und ich drei Tage und drei Nächte lang um unser je eigenes Leben. Wir gewannen beide, zahlten auch beide den hohen Preis einer Depression, die bei meiner Mutter bis zur Geburt meines Bruders andauerte. Ich hatte eigentlich keine Mutter. Ich habe nur eine vage Erinnerung an eine leere, kalte Welt. Meine Mutter konnte keine Beziehung zu mir aufbauen.

Die Leere war während langer Zeit schmerzhaftes Thema meiner Bilder und meiner Gedichte. Es dauerte Jahre, bis mir die Leere zum Raum wurde für Fülle und Erfüllung.

Nicht leer

ist die Leere

der Raum ist sie

dazwischen.

In dieser Zeit hat sich mein Vater meiner in überschäumender Freude bemächtigt. Ich war der Mittelpunkt seines Lebens. Er hatte eine depressive Frau und ein kleines Mädchen, das ihm völlig widerstandslos ergeben war. Mein Vater überschüttete mich mit Zärtlichkeit und Beachtung – viel zu viel. Die abwesende Mutter und der «überschwemmende» Vater wurden für mich zum Trauma. Es ist schwierig, mich gedanklich in dieses Unbegreifliche zurückzuversetzen, das damals mit mir geschah. In der Folge wurde ich zum «Fluchttier»: Nahe Beziehungen ängstigten und ängstigen mich immer wieder. Es fällt mir schwer, mich vertrauensvoll auf Nähe einzulassen.

Erst viele Jahre später während einer Therapie konnte ich die Geschehnisse mit meinen Eltern verarbeiten. «Bin ich existenzberechtigt?» – Mit dieser Frage ringe ich noch immer gelegentlich: Trotz Beziehung, Bildern, Gedichten und Erfolg bin ich auch noch heute nicht immer sicher, ob ich sein darf.

Dennoch habe ich Schritt für Schritt Fuss gefasst in der Welt. Geholfen haben mir dabei das Schreiben von Gedichten und das Malen. Vielleicht ist meine Lebensleistung, dass ich mir die richtigen Werkzeuge, die richtigen Hilfen geholt habe, um zu überleben. Ich bin ausgesprochen organisiert heute, lebe sehr geordnet und bürgerlich. Gleichzeitig habe ich mir meine Eigenwilligkeit bewahrt. Ich schaffe offenbar immer wieder den Spagat zwischen eigen sein und einen Platz haben in der Welt.

1941 bekam ich die Kinderlähmung – und meinen Bruder. Als ich geheilt vom Kinderspital heimkam, hatte sich mein Bruder eingenistet, und die Mutter war von allen Depressionen geheilt. Sie konnte für diesen Sohn auf einmal Gefühle zeigen und Zärtlichkeit. Ich glaubte damals, dass das damit zusammenhänge, dass mein Bruder ein Bub war. Gewieft wie ich war, beschloss ich, selber mehr Bub zu werden als alle übrigen Buben zusammen. Ich rannte schneller als der schnellste Bub im Quartier, kletterte auf die höchsten Bäume, und später in der Schule rechnete ich wie eine Weltmeisterin. Gleichzeitig war ich eifersüchtig auf alles Männliche, neidete Männern ihre vermeintliche Unabhängigkeit, vor allem aber ihr unverdientes Angesehensein. Allen Mühen zum Trotz gelang es mir aber nicht, ein Bub, geschweige denn ein Mann zu werden. Um Ansehen allerdings ging es mir ein Leben lang. Heute, so denke ich, geniesse ich Ansehen als die Frau, die ich geworden bin.

Im Jahr, als mein Bruder zur Welt kam, wurde mein Vater zum Aktivdienst eingezogen und verschwand buchstäblich über Nacht sang- und klanglos von meiner Bühne. Als er 1945 zurückkam, war er ein Fremder für mich: ein Gefährlicher und Gefährdeter. Die Männer im Militärdienst waren völlig lahmgelegt, warteten auf den Krieg, das Gewehr im Anschlag. Mein Vater kam als Alkoholiker zurück. Was sich dann in unserer Familie abgespielt hat, war schwer zu ertragen. Ich hatte unsägliche Angst vor meinem Vater. Jede zweite Nacht kam er betrunken nach Hause und randalierte über Jahre, über Jahrzehnte hinweg. Mein Vater war grundlos und sinnlos eifersüchtig, bedrohte meine Mutter immer wieder, tobte und drohte, uns alle umzubringen. Ich versuchte irgendwie am Leben zu bleiben. Ich zog mich immer mehr in mich selbst zurück, zeichnete viel und baute mir meine eigene, künstliche Welt.

Für mich hängt der Entscheid, mit einer Frau zusammenzuleben, mit meiner Beziehung zu meinem Vater zusammen. Der Weg, als Frau eine Frau zu lieben, war ursprünglich sicher unbewusst gewählt, ein Schritt aus der Verzweiflung heraus. Ein Entscheid als Gegenentwurf zu dem, was sich meine Mutter hat gefallen lassen von ihrem Mann.

Meine Schulzeit wurde von zwei einschneidenden Erfahrungen überschattet. Früh zeigte sich, dass ich Mühe hatte mit der Orthografie. Erst viel später, als ich selber Lehrerin war, erkannte ich, dass ich legasthenisch bin. Ich brauche auch heute noch gelegentlich einen Duden. Zu meiner Zeit galt als dumm, wer nicht richtig schreiben konnte. In der vierten Klasse schrieb ich in einem Diktat 34 Fehler. Ich schämte und hasste mich für meine Schwäche. Später, als Lehrerin, erzählte ich meinen Kindern, wenn sie an einer Aufgabe zu scheitern drohten, diese Geschichte und machte ihnen Mut: «Du kannst es schaffen – schau mich an, ich habe es doch auch geschafft!»

Die andere Erfahrung war ebenso tiefgreifend: Ich wuchs als Kind armer Leute am Zürichberg in einer Umgebung mit lauter reichen, gesellschaftlich gewandten Leuten auf. War ich einmal bei Freundinnen zum Essen eingeladen, wusste ich mich nicht zu benehmen, wusste nicht, wie man «schön» isst, und zitterte innerlich vor Angst und Scham. Dieses Zittern beim Essen kenne ich bis heute.

Zum ersten Mal verliebt war ich in der dritten Klasse, und zwar zweifach, in einen Buben und in ein Mädchen. Erst in der Pubertät verschwanden Buben als Liebesobjekte allmählich aus meinem Leben, und zunehmend himmelte ich Mädchen an. Ich wusste jedoch, dass das irgendwie falsch war, und fühlte mich orientierungslos.

Als 16-Jährige schwärmte ich für Königin Elisabeth und hängte sämtliche Bilder von ihr auf, deren ich habhaft werden konnte. Meine Mutter reagierte darauf spürbar irritiert. Das löste bei mir Verwirrung und Selbstzweifel aus. Als ich dann wirklich realisierte, was mit mir los war, und dass das offensichtlich nicht normal war, fiel ich aus allen Wolken in ein tiefes Loch. Damals, Mitte der 1950er-Jahre, war das Thema Frauenliebe noch völlig tabu. Dass gleichgeschlechtliche Liebe ein Teil unserer Lebensmöglichkeiten ist, wurde erst viel später öffentlich thematisiert. Ich fühlte mich wie in einem Dornröschenschloss, verwachsen und verwunschen. Ich kämpfte mich alleine durch dieses Dickicht. Frauenliebe gab es nicht. Das war eine verrücktmachende Situation: Es gab mich nicht. Ich wanderte verstört durch die Welt, wusste nicht, wer ich war und wozu ich war. Ein Ausweg wäre die Psychiatrie gewesen. Da muss es an meiner Wiege jedoch ein paar gute Feen gehabt haben, die das verhinderten.

Dennoch rutschte ich von einer Verliebtheit in die andere. Immer mit dem Gefühl, dass das eigentlich nicht sein darf. Es gab weder Wörter noch Bilder für meine Empfindungen. Meine Verliebtheiten waren einerseits Rettungsanker, die mich emotional am Leben hielten, andererseits zerrissen sie mich. Ich war eine Liebende wie Cherubin in «Figaros Hochzeit», schwärmte sämtliche Frauen an. Als Cherubin liess ich mich treiben von den Energien der Sexualität, der Liebe, von Angezogensein und Zurückgestossenwerden. Ein Labyrinth. Wenn das Bild eines Labyrinths irgendwo hingehört, dann in meine Pubertät. Ich versuchte mich zu finden, weit davon entfernt zu wissen, wohin das führt.

Schüchterne Bekanntschaften fanden in einem hermetisch abgeschirmten Raum statt. Das waren erotische Begegnungen, jenseits aller Bewusstheit. Leiden pur. Überlebt habe ich diesen Zustand mit der Überzeugung, dass, wer in einen Tunnel hineinfährt, auch wieder hinausfindet.

Das war die Zeit, in der ich – nach einem Opernbesuch in Zürich – mit dem Singen begann, da war ich 16. Singen eröffnete mir einen Überlebensweg. Das Lied vom «Nöck»: «Wer singt, darf in den Himmel gehn» traf einen Nerv in mir. Ich war plötzlich überzeugt, dass ich als Künstlerin einen Ort bei Gott und den Menschen finden würde. Musik wurde für viele Jahre zum tragenden Element meines Lebens. Ich wollte Sängerin werden, und ich wurde es auch.

Ursprünglich habe ich eine Verkäuferinnenlehre gemacht. Gleichzeitig trieb ich meine Gesangsausbildung voran. Ich finanzierte als Konfektionsverkäuferin an der Bahnhofstrasse in Zürich meine Gesangsstunden. Mit 23 Jahren beschloss ich, in München vertieft Musik zu studieren. Mit dem spärlichen Lohn meiner Arbeit als Haushaltshilfe bezahlte ich mein Zimmer und meine Studien. Als ich den ersten Preis für Gesang im Musikwettbewerb der Deutschen Industrie gewann, konnte ich mich ganz auf die Verwirklichung meiner Träume konzentrieren.

In dieser Zeit in München lernte ich meine erste grosse Liebe kennen. Ursula erkannte hinter meiner grossartigen Fassade mühelos das verstörte, einsame Kind. Sie nahm mich wie eine verwaiste kleine Katze auf den Schoss und an ihr Herz, und sie nährte mich mit Achtsamkeit, mit Wärme und ihrem immensen Wissen in Literatur und Geschichte. Sie begleitete meine ersten Gehversuche in der Lyrik, die mir unverzichtbar werden sollte. Wir lebten eine innige und glückliche, intime Zweierbeziehung. Ich bin seelisch in Ursulas Liebe weitgehend gesund geworden. Ursula führte jedoch ein relativ isoliertes Leben und wagte nicht, nach aussen zu mir zu stehen. Zunehmend wurde dieser Umstand für mich zum Gefängnis. Ursulas Mutter war mir gegenüber misstrauisch, sie durchschaute unsere Beziehung. Als ich viele Jahre später, mit vierzig, Eva kennenlernte, trennten sich unsere Wege. Bis heute sind wir einander jedoch unverbrüchlich freundschaftlich verbunden. Ursula ist es, die meine Gedichte redigiert, die mich literarisch anregt oder zurückbindet.

Ich habe Jahre darauf verwendet, um mir den Traum, Opernsängerin zu werden, zu erfüllen. Trotz eines Engagements an der Klagenfurter Oper, das mir Erfolg und viele solistische Auftritte ermöglichte, würde ich das Projekt «Opernsängerin» als Zwischenstation verbuchen, vielleicht sogar als gescheitert. Aber es hat mir geholfen, am Leben zu bleiben und das Leben als reich und lebenswert zu erfahren. Es war offenbar nicht meine Bestimmung, all die negativen Seiten des Theaterlebens in Kauf nehmen zu müssen, wie zum Beispiel mit vierzig Jahren bereits zum «alten Eisen» zu gehören.

Vom Theater ins Lehrerinnenseminar umzusteigen, war eine weise Entscheidung von mir. Ich war dreissig Jahre alt und wurde eine leidenschaftliche Lehrerin. Viele meiner Begabungen fanden Ausdruck in diesem Beruf. Trotzdem ist mir der Abschied von der Oper sehr schwergefallen. Scheitern wurde mir zur wichtigen Lebenserfahrung: Etwas beerdigen können, damit etwas Neues wachsen kann.

Karin, 30

Das Scheitern

wie einen Baum

zwischen Kirsch-

und Mandelbäume

pflanzen

mich auf

richten

an ihm

tanzen

vor Augen

das Ziel

Am Lehrerseminar bekam ich wesentliche Unterstützung für mein Schreiben. 1974 erschien mein erster Gedichtband «Eine Stadt aus Karton» im Sauerländer Verlag. Das Schreiben machte mich glücklich. Wenn ich heute nicht male, schreibe ich. In Gedichten verarbeite ich Erlebtes, Gegenwärtiges und Vergangenes. In Worten kann ich mein Leben immer wieder auf den Punkt bringen.

Nach absolvierter Seminarzeit bekam ich mühelos eine Stelle in einem damals noch kleinen, konservativen Aargauer Dorf. Ich blieb ihm dreissig Jahre lang treu. Ich habe den Primarschülerinnen und -schülern und vor allem ihren Eltern viel zugemutet. Die Kinder nannten mich bei meinem Vornamen. Ich wollte horizontal mit ihnen verbunden sein. Mir war immer bewusst, dass ich selber noch viel zu lernen habe, auch von den Kindern. Statt sie zu kontrollieren, wollte ich gemeinsam mit ihnen unterwegs sein. Zwischen den Kindern und mir bestand sehr viel Respekt. Ich habe nie eine Strafaufgabe verteilt, es ging mir immer darum, den Kindern klarzumachen, dass Taten Folgen haben, für die es heisst, geradezustehen. Wenn es Schwierigkeiten gab, habe ich mit den Kindern auf Augenhöhe gesprochen. Die Schülerinnen und Schüler waren für mich keine unvollkommenen Erwachsenen, sondern eigenständige Menschen mit eigenen Bedürfnissen. Genährt aus persönlichen Erfahrungen, hatten die Vermittlung von Selbstkompetenz und sozialen Fähigkeiten in meinem Unterricht stets oberste Priorität.

Ich habe für meine Schulkinder Gedichte zu vielen Lebensfragen des kindlichen Alltags geschrieben, zu allen Sinnen, Gefühlen, zu zwischenmenschlichem Verhalten. Wir haben an Hand der Gedichte gemeinsam nachgedacht, Schlüsse für unser Leben gezogen. Die Gedichte erschienen später im Baden-Verlag unter dem Titel «Mut ist gut» – bebildert mit Zeichnungen der Kinder.

Du bist ein Fluss

ich bin ein Baum

wie wunderbar

Selber hatte ich nie einen Kinderwunsch. Ich war eine gute Lehrerin, aber ich wäre mit meinem Hintergrund keine gute Mutter geworden.

Neben meinem Beruf war ich noch immer einsam. In einer schönen Wohnung zwar, aber allein, und ich litt zunehmend darunter. Mit Ende Dreissig fuhr ich einmal nach Zürich und besuchte eine Frauenbar. Dort schaute ich mich um, fand mich aber in diesem Milieu nicht zurecht.

In meinem Alleinsein kam mir die Möglichkeit einer Ausbildung zur Erwachsenenbildnerin sehr gelegen. Ich stieg mit Begeisterung ein, und ich legte von Anfang an offen, dass ich Frauen liebe. Das befremdete zwar einige, andere aber schätzten meine Offenheit. Die Ausbildungsgruppe bestand fast ausschliesslich aus Frauen. Mit ihnen erlebte ich Schwesterlichkeit und entdeckte so etwas wie eine gesellige Ader in mir. Ich tanzte gern, in meinem eigenen Rhythmus natürlich, ich lachte gern und war schlagfertig.

Unter diesen Frauen fiel mir eine auf. Sie hatte einen fliessenden, weichen Gang wie eine Katze und langes, blondes Haar wie eine Prinzessin. Sie war für mich wie eine Erscheinung aus einer anderen Welt. Befremdlich war mir allerdings ihr ständiges Lächeln, und ich begann mich zu fragen, was wohl dahinterstecken mochte. In einer Zweierarbeit sprach ich Eva auf dieses Lächeln hin an. Eva sagt heute, für sie sei diese Frage so etwas wie ein Türöffner zu sich selbst gewesen. Sie habe nicht damit gerechnet, dass jemals jemand hinter ihre heile, glückliche Fassade zu sehen vermöchte. Wir hatten jedoch weiterhin wenig miteinander zu tun, zu sehr stammte Eva aus einem anderen, gutbürgerlichen Umfeld. Sie war verheiratet, hatte Kinder und war hoch angesehen. Sie und ich? Nein, wir passten überhaupt nicht zusammen. Ich, zwar Lehrerin, aber «dem Teufel vom Karren gesprungen», und Eva eine Prinzessin … Im Nachhinein erscheint mir das wie eine Froschkönig-Situation. Gelegentlich fühle ich mich auch heute noch als ein von der Wand gefallener Prinz, entzaubert, erlöst vom Froschsein.

Damals griff der Zufall ein. Während einer Weiterbildungswoche ergab es sich, dass Eva und ich im selben Zimmer untergebracht waren, und es entstand zwischen uns eine Atmosphäre absichtsloser Zärtlichkeit, die unsere Tage unausgesprochen verklärte. Am Ende dieser Woche nahm ich sehr schweren Herzens von Eva Abschied. Als Symbol für meine Befindlichkeit malte ich eine trauernde, einsame schwarze Katze. Beim Anblick dieser Katze erschrak Eva, nicht ahnend, dass diese Katze noch eine verheissungsvolle und denkwürdige Rolle für uns spielen würde. Eva fürchtete eine zu grosse Anhänglichkeit von meiner Seite, sodass sie mir von zu Hause aus umgehend einen Brief schrieb, dass in ihrem Leben kein Platz sei für einen näheren Kontakt zu mir. Ich antwortete ebenso umgehend, auch ich sei gebunden, wenn auch auf Distanz.

Nachdem wir uns so klar positioniert hatten, sahen wir uns gelegentlich ganz unverbindlich. Vermutlich waren wir beide überrascht, wie wohl wir uns fühlten in der gegenseitigen Anwesenheit. Ganz leicht und unbeschwert. Alles schien geklärt zwischen uns. Dann, am 31. Januar 1981, verabredeten wir uns zwanglos bei Eva zu Hause. Eva wollte eigentlich mit mir reden, und ich wollte schweigen. Wir hielten uns bei den Händen. Als wir uns um 23 Uhr schüchtern und aufgeregt küssten, erlosch das Licht in der ganzen Stadt. Ausser dem Licht einer Kerze auf dem Klavier war es stockfinster.

Am nächsten Tag war in der Zeitung zu lesen, dass eine Katze ins Transistorenhäuschen geraten sei und das habe die ganze Stadt in Dunkelheit gehüllt. Im Moment, als wir uns küssten, ist die schwarze Katze, Symbol meiner Einsamkeit, gestorben. Für mich ist das die schönste Liebesgeschichte der Welt.

Dieser Abend hatte entscheidende Folgen für unser beider Leben. Wir machten uns auf einen gemeinsamen, lebenslangen Weg. Es gab kein Zurück mehr. Für mich war die Aufgabe, die sich in der Folge stellte, vergleichsweise einfach: Ich lenkte mein schwankendes Lebensschiff in einen sicheren Hafen. Eva dagegen musste sich aus sehr engen Verflechtungen lösen, um freie Fahrt für ihr Leben zu gewinnen. Sie war sehr bürgerlich eingebunden, sie war Ehefrau und Mutter. Doch sie hat den Schritt gewagt.

Karin, 34

Wir waren anfänglich unterwegs wie zwei Kinder, Brüderchen und Schwesterchen, in einem verwunschenen Wald, und wir versuchten uns gegenseitig vor Gefahren und vergifteten Brunnen zu bewahren. Eva war damals in vielen Handlungen blockiert. Sie hatte gelernt, abzuwarten und zu reagieren. Wir haben unterschiedliche Temperamente. Ich sprang in diese Lücke, wurde überaktiv, und das schaffte natürlich Konfliktpotenzial.

Für mich war Eva von Anfang an das Zentralgestirn, um das ich kreiste, und wir erlebten am Anfang unserer Beziehung eine Zeit himmelhochjauchzender Freude. Ich wünschte mir nichts mehr, als Eva glücklich zu machen. Im Gegenzug sollte sie mich meiner Existenz vergewissern. Das war für uns beide eine zu grosse Aufgabe. Wir mussten einsehen, dass wir uns nicht gegenseitig erlösen konnten. Allerdings ist Eva auch heute noch meine hilfreichste Begleiterin, wenn ich in Melancholie zu versinken drohe, oder wenn ich mich in Selbstzweifeln verheddere.

Wir machten beide eine langjährige Therapie. Dort habe ich vor allem die Geschichte mit meinem Vater aufgearbeitet. Später stellte sich heraus, dass auch Eva eine Inzestgeschichte mit ihrem Grossvater zu verarbeiten hatte.

Letztlich haben wir gelernt, mit unseren Unterschiedlichkeiten zu leben und uns gegenseitig zu ergänzen und zu bereichern. Eva soll ihre Stärken bei mir leben können. Es entlastet mich, wenn ich eine starke Partnerin an meiner Seite habe.

Doch zurück zu dem, was äusserlich passierte. Kurz nachdem wir uns füreinander entschieden hatten, kauften wir mutig gemeinsam ein Haus. Das war 1982, ich war gerade 44 Jahre alt. Dieses Haus mit Garten war unser Paradies: Voller Rosen, Rhododendren, mit Apfel- und Aprikosenbäumen. Erst nachdem ich mit Eva zusammenzog und wir uns diesen Boden geschaffen hatten, der getragen hat, bin ich wirklich auf die Welt gekommen.

Mit fünfzig Jahren reisten Eva und ich nach Big Sur in Kalifornien, an das Esalen-Institut. Hier fand ich den Weg zur bildenden Kunst, ein weiterer Wendepunkt in meinem Leben. Ich begegnete einem Maler, der mein Mal-Feuer weckte mit dem denkwürdigen Satz: «Es gibt einen Platz in der Hölle für Malerinnen, die ihren Auftrag nicht erfüllt haben.»

Er machte Druck mit den Worten: «Wenn Malen deine Sehnsucht ist, dann warte nicht, bis du pensioniert bist, dann wird es zu spät sein. Lass dich ausbilden – jetzt!» Mein jüngster Gedichtband, der im Dezember 2014 erschien, heisst passend: «wann wenn nicht JETZT».

Nach unserem Aufenthalt in Kalifornien belegte ich Kurse an der Kunstgewerbeschule in Zürich, absolvierte Fernkurse, setzte mich mit Zeichnen, Perspektiven, Licht, Schatten und Form auseinander. Ich wollte nicht einfach Hobbymalerin sein, ich wollte Malerin sein, das Handwerk von Grund auf lernen. Malen wurde mir zur Berufung. In der Welt der Farben und der Formen bin ich zu Hause. Meine Hingabe ans Malen hat mich nie wieder verlassen. Ich male mit wenigen Ausnahmen täglich. Seit 25 Jahren stelle ich in regelmässigen Abständen in renommierten Galerien aus.

In den 1980er-Jahren machte sich eine Philosophie der offenen Beziehung breit unter dem Titel: «Zärtlichkeit und Treue». August E. Hohler stellte Liebe und Zärtlichkeit höher als eine eng verstandene Treue gegenüber nur einem Menschen. Vor allem geht es ihm um Treue sich selber gegenüber. Letztlich hatten Eva und ich es gerade dieser Diskussion zu verdanken, dass unsere Beziehung zustande gekommen war. Wir waren grundsätzlich offen für das Thema. Es liess sich jedoch nicht auf die Realität übertragen. Eva war und ist im Tiefsten auf eine Beziehung ausgerichtet und zur Untreue nicht fähig. Ich, die ich mit Nähe Schwierigkeiten habe, hätte eher fremdgehen können. Ich habe es auch versucht, aber Evas Schmerz hat mich eines Besseren belehrt.

Obwohl es in unserem Bekanntenkreis seit jeher kaum Frauenpaare gab und gibt, leben wir eingebettet in ein ganzes Netz von Freundinnen und Freunden, die in traditionellen Beziehungen leben. Zärtlichkeit leben wir in unserem Alltag, in unserem Aufeinanderbezogensein.

Ob ich in der Frauenbewegung war? Nein! Ich war nur bedingt an Politik interessiert. Ich führte ziemlich blauäugig und unangepasst mein Lehrerinnen- und Märchendasein. Ich bewegte mich in ganz eigenen, seelischen Kreisen. Ich war nicht ganz von dieser Welt. Erst durch Eva wurde ich politisiert. Auch durch meine Schulkinder wurde ich letztlich gezwungen, mich der Realität zu stellen. Ich wurde zu einer engagierten, auch feministischen Lehrerin.

Mut

ist die Milch

die ich dir gebe

du wirst

eine Fliegerin sein

eine

die Schiffe erbaut

Brücken schlägt

und Bäume umarmt

meine Tochter

dein Name sei

Aufbruch

sei

ich bin

die ich bin

Mit dem letzten Schultag schloss sich dann für mich das Tor zum beruflichen Auftrag, und es war gut. Von da an war ich Dichterin und Malerin. War und bin.

1996 zogen wir aus unserem mehrstöckigen Haus in ein Terrassenhaus, alles bequem auf einem Boden, hell, mit Blick über das Reusstal in den weiten Himmel. Eine Wohnung mit integriertem Atelier – Herz, was willst du mehr? Dieses «mehr» kam allerdings sechs Jahre später auch noch. Am Genfersee drängte sich uns buchstäblich und ungeplant eine Zweizimmer-Ferienwohnung auf – direkt am See. Zum ersten Mal standen wir an meinem 64. Geburtstag in den beiden Räumen zwischen Wasser und Himmel: Wir konnten nicht anders, wir entschlossen uns Hals über Kopf zum Kauf.

Seither verbringen wir die Hälfte des Jahres im Aargau, die andere am Léman. An beiden Orten male ich, und ich kann es immer wieder nicht fassen, was das Leben mir alles schenkt, und ich bin voller Dankbarkeit. Dankbar bin ich vor allem Eva, die mit mir unterwegs ist, die mich Acht samkeit lehrt dem konkreten Alltag gegenüber, den wir täglich bewusst feiern, vielleicht weil wir beide wissen, wie kostbar unsere gemeinsame Zeit ist – und wie begrenzt.

Karin, 48

2009 liessen Eva und ich unsere Partnerschaft eintragen. Was wir nicht wussten: Auf dem Standesamt war für gleichgeschlechtliche Paare nicht vorgesehen, «Ja» zueinander zu sagen. Doch genau dieses «Ja» war uns wichtig. Ich unterbrach also die Standesbeamtin mitten in ihrer Zeremonie und fragte sie, wie das jetzt sei mit dem «Ja». Die Beamtin stutzte für einen Moment und war dann bereit, Platz zu schaffen für unseren Wunsch. Unter Tränen zelebrierten wir vor den versammelten Gästen unser «Ja».

Die reformierte Kirche in unserem Dorf hätte uns erlaubt, die Trauung öffentlich in der Kirche abzuhalten – mit Glockengeläut. Ich wusste jedoch rasch, dass ich dafür zu dünnhäutig bin, dass ich emotional an meine Grenzen gekommen wäre. Deshalb beschränkten wir uns auf das Standesamt. Doch unser Pfarrer kam zu einem späteren Zeitpunkt mit uns nach Zürich ins Fraumünster. Unter dem blauen Chagall-Fenster mit der Jakobsgeschichte segnete er uns. Diese Segnung bedeutet uns auch heute noch viel. Wenn wir nach Zürich fahren, besuchen wir regelmässig «unser» Chagall-Fenster.

Nun stellt sich noch die Gretchenfrage: Wie halt ich’s mit der Religion? Die Frage nach Gott beschäftigt mich, seit ich mit drei Jahren zum ersten Mal die Sonntagsschule besuchte. Eine Antwort auf mein Fragen «Wie ist Gott?» bewegt mich. Sie lautet: «Sie ist schwarz.» Das will heissen: Gott ist anders. Anders als wir sie oder ihn uns denken – nicht personal – und dennoch tragend, Leben schaffend und tröstlich.

Wie wollte ich leben ohne den Trost, dass da etwas ist, das mich sieht und meint? In diesem Sinn glaube ich an Gott, wider alle Vernunft.

Im Lauf meines Lebens ist mir klar geworden, dass meine Mutter mich eigentlich immer wieder sehr bewundert hat: Für meine Eigenwilligkeit, meine eigene Farbe, meine Originalität. Letztlich, denke ich, sind meine Mutter und ich aneinander gewachsen. Ich lebte eine lebenslange Sehnsuchtsgeschichte mit ihr, trotz – oder vielleicht wegen – unserer problematischen Anfangsbeziehung. Meine Liebe zu ihr war lange geprägt von meinem ungestillten Wunsch nach Akzeptanz und Gesehenwerden. Ich sehnte mich nach Mutterliebe, lange nachdem ich sie bereits hätte erleben können. Erst die vorbehaltlose Liebe meiner Mutter für meine beiden Partnerinnen zeigte mir die unauflösliche und bedingungslose Treue und Liebe meiner Mutter zu mir und meinem Weg. Es gab nie auch nur den kleinsten Disput, bei welchem meine Mutter bezweifelt hätte, ob ich auf dem rechten Weg sei. Mit dreissig hatte ich ihr am Telefon mitgeteilt, dass ich Frauen liebe. Es ist unglaublich, wie loyal meine so streng und eng erzogene Mutter mich begleitet hat auf dem Weg mit diesen Frauen. Sie hat beide geliebt. Sie liebte Ursula, sie liebte Eva. Sie kam zweimal im Jahr zu Eva und mir in die Ferien. Sie genoss jedes Zusammensein mit uns, nahm Anteil an unserem Leben und mischte sich nie in unsere Angelegenheiten ein.

Karin, 48

Für meinen Vater war Frauenliebe kein Thema. Er wird mich erkannt haben, aber er sprach bis zu seinem Tod 1971 nicht darüber. Viel schwieriger war und ist mein Weg für meinen Bruder. Obwohl er Eva akzeptiert und achtet, ist ein Gespräch über mein ureigenstes Gewordensein mit ihm nicht möglich. Mit Evas Kindern ist die Situation in den langen Jahren unseres Zusammenseins geklärt und gut, und ich freue mich am Gedeihen unserer Enkel.

Vor drei Jahren mussten wir Abschied von meiner Mutter nehmen. Sie hat ihr Leben gemeistert, ohne Ärger, ohne Klagen. Sie war uns bis in ihr hohes Alter ein bewundernswertes Vorbild. Doch:

Zerbräche nicht

die irdene Schale

es befreite sich nicht

schmetterlingsleicht

die Seele

ins hellere Licht

Mit Eva lebe ich unsere Beziehung offen. Als Eva in mein Leben kam – 1981 –, war sie fraglos die Frau an meiner Seite. Ich kommunizierte das, nicht provokativ, sondern ganz selbstverständlich. Vielleicht waren wir für manche Dorfbewohner ein Stück weit eine Provokation. Wir bekamen jedoch nie irgendwelche Vorbehalte zu spüren. Es gab keinen Anlass für Spekulationen oder Geheimniskrämereien. Dass ich eine so sympathische, schöne Frau an meiner Seite habe, hätte für einen Skandal nichts hergegeben. Ich benannte meine Liebe nicht, wir leben sie. Das Wort «lesbisch» mag ich gar nicht. Ich liebe Frauen, ich liebe Eva.

Karin, 48, und Eva, 45

Heute trete ich immer selbstbewusster und offener auf, ich erwarte Respekt, so wie ich auch anderen Respekt entgegenbringe. Neulich auf einer Reise fragte mich eine Frau, ob Eva und ich Schwestern seien. Diese Frage wird uns unentwegt gestellt, und sie nervt auf die Dauer. Ziemlich unwirsch und für mich selber überraschend, gab ich zur Antwort: «Nein, wir sind keine Schwestern, und wenn, dann warme!» Ich erntete Gelächter, uneingeschränkte Akzeptanz und Herzlichkeit.

Wunderbar ist, dass ich heute gerne die bin, die ich bin. Meine Lebenskreise fügen sich wie ein Glasperlenspiel. Ich fühle mich geerdet und kohärent, voller Dankbarkeit, dass ich mit dir, Eva, unterwegs sein darf: Ich bin wie ich bin, und es ist gut so.

Erwarte

nicht das Glück

finde es

wenn du heimkehrst

an die Tür

deines Herzens

gelehnt

Karin, heute