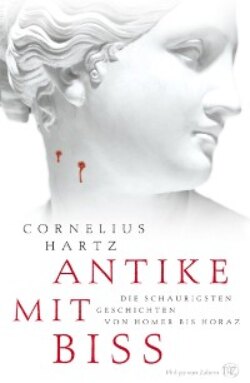

Читать книгу Antike mit Biss - Cornelius Hartz - Страница 6

Vorwort

ОглавлениеOft sah ich, wie Moeris diese Kräuter nahm, sich dadurch in einen Wolf verwandelte und im Wald verbarg oder die Geister von unten aus ihren Gräbern heraufrief.

Vergil, Eklogen 8.97ff.

Es begann alles mit dem Feuer. Vor etwa 50.000 Jahren saßen unsere Vorfahren ums Feuer herum, und meist war einer dabei, der etwas zu erzählen hatte, sei es eine lustige, eine traurige oder eine spannende Geschichte. So entstanden Mythen, Märchen, überhaupt Geschichten. Die großen, festen Feuerstellen, die der Homo sapiens etwa zur Zeit seiner Verbreitung nach Europa und Asien zu bauen begann, waren ein Meilenstein der kulturellen Entwicklung: Sie waren Orte der Geselligkeit, der Kommunikation. Man hatte einen festen Bezugspunkt, und fortan war das Feuer nicht mehr nur dazu da, dass man sich aufwärmen konnte und Nahrung zubereiten, sondern man saß noch lange, nachdem man gegessen hatte, um das Feuer, starrte in die Glut, sah die Flammen tanzen und die Kohlen sich bewegen, als seien sie lebendig, und dann erzählte man erfundene Geschichten.

Wann die erste Gruselgeschichte erzählt wurde, können wir natürlich nicht wissen. Aber es muss lange, lange her sein. Alle Mythologien der Antike sind voll mit schaurigen Szenarien, genau wie es noch unsere Volksmärchen sind. Und bereits im frühesten in Schriftform verewigten literarischen Werk überhaupt, dem Gilgamesch-Epos (24.–18. Jahrhundert v. Chr.), gibt es Geister, Schauergestalten und gruselige Erzählungen. Interessanterweise glauben Forscher, dass das Erzählen einer Horrorgeschichte eine ähnliche Funktion erfüllt wie das Erzählen eines Witzes. Beides überrascht den Zuhörer (bzw. Leser), der Witz mit einer unerwarteten Pointe, die Horrorgeschichte lässt einen erschaudern, aber eben in der wohligen Gewissheit, dass es nur eine Erzählung ist und keine reale Bedrohung.

Die Psychologie hat festgestellt, dass wir Menschen positiv beurteilen und mögen, wenn sie uns überraschen. Das mag uralte evolutionsbezogene Gründe haben, die genau damit zusammenhängen: Zur Zeit, als die feste Feuerstelle aufkam, war der Mensch viel größeren und unmittelbareren Gefahren ausgesetzt als heute. Davon zeugen Traumszenarien, die so alt sind wie die Menschheit und die uns vor Gefahren im realen Leben warnen sollen. Es war also lebenswichtig, dass man nicht überrascht wurde, und umso besser war es, wenn man Personen in seinem direkten Umfeld hatte, die einen auf drohende Gefahren hinwiesen. Die Überraschung und der Schreck, die ein Ausruf wie „Pass auf, ein Mammut!“ (wahlweise heute: „Pass auf, ein Auto!“) mit sich bringt, konnten und können Leben retten. Und sind allemal angenehmer als die Überraschung, die ohne diese Warnung auf einen gewartet hätte. Eine ähnliche Funktion haben u.a. Klatschgeschichten, Nachrichten und Neuigkeiten überhaupt, aber auch Witze und Horrorgeschichten übernommen: Wir sind überrascht, und wir bauen Sympathie für denjenigen auf, der uns überrascht hat, weil wir spüren, dass er ein guter Gefahrenwarner wäre. Das gilt für viele zwischenmenschliche Beziehungen: Wer überrascht, gewinnt.

Dieses Buch soll nun in doppelter Hinsicht überraschen. Einerseits ist es voll mit Grusel- und Horrorstorys, die die vielleicht direkteste und nachvollziehbarste Ausprägung des Zusammenhangs zwischen Überraschung und Gefahr darstellen. Der „wohlige Schauer“, den uns Horrorgeschichten und Gruselfilme bereiten, ist dabei tatsächlich so etwas wie ein Paradox, denn anders als bei anderen Literaturformen ist unsere emotionale Reaktion auf den „künstlichen“ Horror eine ganze andere als die auf reale Schrecken – und das hat sicherlich etwas damit zu tun, dass wir uns dem Konsum „künstlichen“ Horrors freiwillig und bewusst aussetzen. Die einzelnen Überraschungsmomente, die uns dennoch einen Schauer über den Rücken jagen, nehmen wir dabei sozusagen in Kauf, als Teil eines größeren Ganzen, das wir bewusst steuern (indem wir z.B. ein Buch zur Hand nehmen). So viel zum Überraschenden, das dem Grusel innewohnt.

Andererseits überrascht es Leser heute zudem immer wieder, dass es solche Geschichten schon in der Antike gab – und das auch abseits der Mythologie, die viele grausige Details birgt, die ihrerseits wiederum Einzug z.B. in die Volksmärchen Mitteleuropas gehalten haben. Tatsächlich begegnen uns in der Literatur des alten Griechenland und Rom Werwölfe und Blutsauger, Besessene und Zombies, Hexen, Zauberer und Gespenster. Und das nicht nur in der erzählenden Literatur, sondern auch in den Berichten von Historikern, in philosophischen Schriften und in der Bibel.

Zugegeben – das, was wir heute unter einem Vampir verstehen, ist größtenteils eine Erfindung der Neuzeit: ein nachtaktiver Untoter, der mit spitzen Zähnen seinen Opfern Blut aussaugt, sich vor Kreuzen und Knoblauch fürchtet, bei Sonnenlicht zu Staub zerfällt und mit einem Holzpflock durchs Herz getötet werden kann. Und doch finden sich bereits in der antiken Literatur Gestalten, die man in mancherlei Hinsicht als „Vampir“ bezeichnen kann – die Angst des Menschen vor einem Ungeheuer, das sein Blut trinkt und sein Fleisch frisst, ist sicherlich so alt wie die Erkenntnis, dass wir an Blutverlust sterben können. Tatsächlich legt Bram Stoker seiner Romanfigur Van Helsing, dem Gegenspieler Draculas, die Worte in den Mund: „Denn, Sie dürfen mir Glauben schenken, der Vampir ist überall bekannt, wo Menschen leben. Im alten Griechenland, im alten Rom …“

Der Werwolf hingegen begegnet uns bereits kurz nach der Zeitenwende schon beinahe zu der Schauergestalt ausgeformt, die wir heute aus Film, Fernsehen und Literatur kennen – als Mensch, der für einen bestimmten Zeitraum zum gefährlichen Wolf wird und sich danach wieder rückverwandelt. Die Angst vor einem solchen Wesen ist freilich noch viele Jahrhunderte älter. Und von schwarzer Magie, Dämonen und Verstorbenen, die als Untote oder Geister und Gespenster ihr Unwesen treiben, lesen wir bereits in den allerfrühesten Zeugnissen des alten Orients und Ägyptens.

Die hier abgedruckten und jeweils mit einer erläuternden Einleitung zu Autor, Werk, Hintergründen und Übersetzer versehenen Texte stammen allesamt aus der griechisch-römischen Antike; nichtsdestotrotz umfassen sie einen Zeitraum von fast 1000 Jahren, von Homer bis Apuleius, und gehören so unterschiedlichen Genres an wie Roman, Brief, Epos oder Komödie. Die Übertragungen ins Deutsche stammen von berühmten Übersetzern und Literaten des 18. und 19. Jahrhunderts. Ihre Rechtschreibung und Zeichensetzung sind an die unsere angepasst worden, Grammatik und einzelne Wörter auf behutsame Weise ebenso; dies dient der besseren Konsumierbarkeit, schmälert aber hoffentlich nicht die Leistung derer, die die antiken Texte (zum Teil als Allererste) ins Deutsche übertragen haben, wie Luther, Wieland oder Voß. Viele der nun folgenden Texte sind Ausschnitte aus wesentlich umfangreicheren Werken, und so soll dieser Band natürlich auch zum Weiterlesen anregen und zur weiteren Beschäftigung mit der Antike, die die europäische Kultur in so vielen Aspekten bis heute prägt – bis hinein in die Zaubersprüche bei Harry Potter, die aus dem Altgriechischen und dem Lateinischen stammen. In diesem Sinne: Finite incantatem!